Назначение и устройство высоковольтного оборудования.

Установки с напряжением выше 250В на пассажирском вагоне считаются высоковольными.

Высоковольтное оборудование пассажирского вагона используется для комбинированного топления вагона от контактной сети по единой однопроводной системе напряжением 3000В постоянного тока или однофазного переменного тока частотой 50Гц. Выбор системы отопления зависит от электровоза (постоянного тока 3000В или переменного 25000В, напряжение последнего преобразуется при помощи трансформатора).

Высоковольтное оборудование состоит из:

1. Нагревательных элементов водогрейного котла (24 штуки).

2. Высоковольтной магистрали, расположенной под вагоном.

3. Высоковольтные электрические соединения (штепсельные головки и штепсельные розетки с крышкой и специальной блокировкой под ключ отопителя (1 шт. на состав у ПЭМ), холостого гнезда приемника с блокировкой под ключ отопителя (размещены по торцам рамы кузова).

4. Высоковольтного ящика с низковольтной блокировкой и главным разъединителем – для предотвращения попадания под высокое напряжение. Внутри ящика находится два высоковольтных контактора, четыре плавких предохранителя, элементы сигнализации наличия высокого напряжения (реле напряжения, 4-х диодов, конденсатора и резисторов)

5. Единого блокировочного блокировочного ключа, с указанием его номера, дороги и депо приписки состава, который храниться у ПЭМ.

Назначение аккумуляторной батареи.

Аккумуляторная батарея (АБ) предназначена для питания основных потребителей вагона на стоянках, в аварийных режимах и при малых скоростях движения поезда.

Основные потребители вагона: цепи сигнализации, защиты и управления могут получать питание от АБ не только на остановках, но и при внезапном выходе генератора из строя.

Кроме того, АБ выполняет защитную функцию: она снижает величину коммутационных перенапряжений, возникающих при отключении потребителей во время работы генератора, поэтому эксплуатировать электрооборудование с отключенной АБ запрещается.

АБ также дает возможность контролировать работу основных потребителей, цепей управления, устройств защиты и сигнализации при осмотрах и приемке вагона перед рейсом и после него.

АБ размещается под вагоном в специальных ящиках, оборудованных вентиляцией для удаления взрывоопасных газов, образующихся при зарядке АБ.

На пассажирских вагонах применяются кислотные и щелочные АБ, состоящие из определенного количества аккумуляторов, соединенных последовательно.

Аккумулятором называется химический источник тока, который способен накапливать и сохранять электрическую энергию полученную от генератора или зарядного агрегата извне, а потом отдавать ее.

Кислотные АБ бывают свинцовые, а щелочные никель-железными и никель-кадмиевыми. На вагонах без кондиционирования воздуха с напряжением 50В устанавливают АБ из 26 кислотных или 38-40 щелочных аккумуляторов. На вагонах с кондиционированием воздуха с напряжением 110В устанавливают 56 кислотных или 82-86 щелочных аккумулятора.

Аккумулятор состоит из:

1. Сосуда-корпуса (металлического или эбонитового).

2. Полублока отрицательных пластин и полублока положительных пластин.

3. Внутрь сосуда заливается электролит.

4. Сепараторы – эбонитовые палочки – для изоляции пластин противоположной полярности.

На крышке сосуда имеются выводные штыри и заливочная горловина с откидной или резьбовой крышкой.

— 38 – число аккумуляторов;

— Т – область применения – тяговая (может быть В – вагонная, Ц – для цельнометаллических вагонов);

— НЖ – электрохимическая схема – никель-железная (может быть НК – никель-кадмиевая);

— Н – конструктивные особенности пластин и сепараторов – намазная (может быть П – панцирная или поверхностного типа, М – минпластовая сепарация);

— 250 – номинальная емкость в ампер-часах.

— 26 – число аккумуляторов;

— Ц – для цельнометаллических вагонов;

— 400 — номинальная емкость в ампер-часах.

Щелочные АБ дешевле кислотных, обладают большей механической прочностью не выходят из строя в результате действия низких температур, имеют большой срок службы, не требуют такого тщательного как кислотные, вследствие этого щелочные батареи получают все большее распространение. Однако основные недостатки щелочных батарей является низкое КПД (отдача по энергии) и значительное их внутреннее сопротивление, большое количество банок 40 против 26.

Билет 14.

Понятие о полной и промежуточной ревизиях букс.

Для содержания буксовых узлов с роликовыми подшипниками в исправном состоянии и своевременного выявления возможных неисправностей, предусмотрены технические ревизии.

Осмотр – проводится систематически, как в пунктах формирования и оборота, так и в пути следования на ПТО.

Промежуточная ревизия – производится при обыкновенном осведетельствовании колесных пар, обточке колесных пар без снятия букс, единой технической ревизии (раз в 6-ть месяцев). В процессе промежуточной ревизии проверяют состояние крепительных болтов крышки и стопорной планки, состояние смазки, роликовых подшипников через снятую смотровую крышку, а также лабиринтное уплотнение. После ревизии, сверху смотровой крышки наносят белой краской букву «Р», римскими цифрами месяц и последние цифры года, а также депо проведения ревизии.

Полная ревизия – производиться при полном освидетельствовании колесных пар, при ремонте буксового узла со сменой его деталей через одну обточку колесной пары по прокату. При этом буксовый узел демонтируется, детали тщательно промываются и осматриваются. После проведения ревизии, под болт крепительной крышки устанавливается металлическая бирка, на которой выштамповывается номер оси, дата и депо проведения полной ревизии. Бирка устанавливается с правой стороны колесной пары.

Приборы защиты. Действия проводника при срабатывании. Действия проводника при повышенном зарядном токе АБ.

Все приборы защиты: РМН (реле максимального напряжения), РПН (реле пониженного напряжения), плавкие предохранители, автоматы – находятся внутри распределительного шкафа, открывать который проводнику запрещается.

При срабатывании РМН (в случае неисправности регулятора напряжения генератора, обрыве цепи АБ и других аварийных случаях) играет роль защиты сети от превышения напряжения – отключается генератор и загорается сигнальная лампа РМН. В этом случае необходимо вызвать ПЭМ, который имеет право ОДИН раз восстановить РМН на стоянке или при скорости движения не выше 15 км/ч.

При срабатывании РПН – автоматически отключаются все потребители электроэнергии, за исключением аварийного освещения, СКНБ, хвостовых сигнальных фонарей, освещения распределительного щита и в тоже время загорается сигнальная лампа РПН. РПН автоматически восстанавливается после зарядки АБ и повышении напряжения батареи свыше 40В.

Проверку зарядного тока АБ в пути следования проводник производит не реже 2-х раз в сутки при скорости поезда не менее 40 км/ч, по истечении 3-4 часов после отправления из пункта формирования и оборота. Замеры производятся по контрольно-измерительным приборам:

1. Напряжение генератора VГ – в положении тумблера «Генератор» по вольтметру (V):

привод генератора ТРКП – 72В;

привод генератора ТК-2 – 65В;

2. Напряжение сети VС – в положении тумблера «Сеть» по вольтметру (V):

— в вагонах : 50-54В;

3. Ток зарядки АБ IАБ – в положении тумблера «Батарея» по амперметру (A):

4. Ток нагрузки IН – в положении тумблера «Сеть» по амперметру (A):

— в вагонах: не более 80А;

В случае обнаружения зарядного тока АБ более указанных величин, необходимо нажать аварийную красную кнопку («Авария») и вызвать ПЭМ.

При нажатии кнопки загораются сигнальные лампы «РМН», «РПН», «Тиристорная защита», сигнализация об отключении генератора и потребителей, за исключением аварийного освещения и сигнализации.

Лекция № 2

Перечень рассматриваемых вопросов:

1. Назначение и принцип работы системы отопления пассажирского вагона;

2. Основные узлы системы водяного отопления пассажирского вагона;

3. Техническое обслуживание водяного отопления пассажирского вагона при подготовке в рейс, в пути следования и по прибытии в пункт формирования;

4. Характерные неисправности в системе водяного отопления пассажирского вагона и способы их устранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА;

Системой отопления называются устройства, служащие для подогрева воздуха в помещениях вагона, которые являются обязательными независимо от наличия или отсутствия установок охлаждения воздуха. Если пассажирский вагон оборудован установкой кондиционирования воздуха, система отопления является составной частью этой установки.

Различают водяную, электрическую и комбинированную системы отопления.

Основное предназначение системы отопления это поддержание нормального температурного режима внутри вагона независимо от изменения температуры наружного воздуха.

Система отопления должна удовлетворять следующим требованиям:

— обеспечивать температуру в пассажирских помещениях 20±2°С при наружной температуре до -40°С и при скорости движения до 160 км/ч, при этом отклонение температуры от указанной по высоте и по длине вагона не должно превышать 3°С;

— поддерживать равномерную температуру по длине и высоте вагона в соответствии с установленными нормами;

— обеспечивать температуру поверхности нагревательных приборов не выше плюс 70 °С чтобы избежать возгорания пыли;

— быть безопасной в пожарном отношении;

— не выделять копоти и вредных запахов.

Кроме того, система отопления должна подогревать воздух, подаваемый вентиляционной установкой, обеспечивать подогрев воды в системе горячего водоснабжения, а в вагонах последних лет постройки также обогрев головок водоналивных и сливных труб.

В зависимости от способа получения тепла для обогрева вагонов системы отопления подразделяются на следующие виды: водяная система с котлом, работающим на твердом или жидком топливе; электрическая система, состоящая из электропечей, установленных на полу, и электрического калорифера, расположенного в нагнетательном воздуховоде; комбинированная система с подогревом воды в котле за счет сжигания твердого топлива или путем подачи электрического напряжения на нагревательные элементы.

Водяной системой отопления оборудуются все цельнометаллические пассажирские вагоны с индивидуальным электроснабжением от подвагонного генератора. Системы водяного отопления могут иметь верхнюю или нижнюю разводку труб (с естественной или искусственной циркуляций воды в системе).

2. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА;

Система водяного отопления с верхней разводкой труб.Система водяного отопления с верхней разводкой труб является самой распространенной главным образом потому, что она может работать только за счет естественной циркуляции. Такая система имеет котел для нагревания воды с расширителем объемом, составляющим примерно 5-10 % от объема котла. Расширитель предназначен для приема избытка воды, образующейся вследствие увеличения ее объема при нагревании, и для освобождения воды от воздуха. Изолированные подающие трубы отходят от расширителя к вертикальным стоякам, к которым примыкают нижние нагревательные трубы , соединенные с нижней частью котла.

Циркуляция воды происходит вследствие изменения удельного веса при ее нагревании. Пока котел холодный, вся вода в системе имеет одинаковую температуру и находится в равновесии. Однако, как только зажигают топку котла, температура воды в нем начинает повышаться, внизу у топки вода будет горячее, а, следовательно, объемный вес ее меньше. Равновесие в системе нарушится, и более легкая горячая вода начнет перемещаться вверх к расширителю и далее по вертикальным трубам. Охлаждаясь, вода возвращается к котлу по нижним трубам, создавая циркуляции в системе.

Во всех вагонах с водяным отоплением помещения обогреваются с помощью обогревательных труб, в которых циркулирует горячая вода.

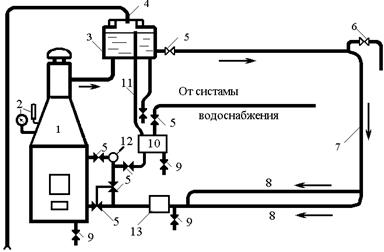

Направление движения воды при циркуляции в системе отопления показано стрелками на рис. 3.1 а.

Рис. 3.1 Система отопления

Из котла 1 горячая вода поступает в расширитель 3, который предназначен для приема избытка воды в системе, образующегося вследствие увеличения ее объема при нагревании, и для текущего восполнения потерь воды в результате испарения. Полость расширителя сообщается с атмосферой. Это способствует выходу воздуха из воды, так как скопление воздуха в трубах ухудшает циркуляцию в системе. От расширителя идут две ветви отопительных труб вдоль обеих боковых стен вагона. Каждая ветвь, отходящая от расширителя, идет поверху до противоположного конца вагона, затем спускается вниз, образуя стояки 7. От стояков понизу вдоль стен проходят обогревательные трубы 8, которые присоединяются к нижней части котла. В верхних трубах предусмотрены краны 6 для удаления воздуха. Насос 12 предназначен для питания котла водой из запасного водяного бака 10 и в необходимых случаях для усиления циркуляции воды в системе, Контрольные приборы 2 (термометр и гидрометр) служат для наблюдения за температурой и уровнем воды в котле.

Для спуска воды из котла, обогревательных труб и запасного бака предусмотрены краны 9, а для сбора и удаления выпавших из воды осадков — грязевики 13. Налив воды в систему производится через трубу 4. Контроль за уровнем воды при заполнении расширителя осуществляется с помощью сигнальной (вестовой) трубы 11. Вентили 5 служат для регулирования температуры в помещениях вагона и разобщения отдельных элементов системы отопления, а также для подачи воды в бачок 10 при пополнении котла водой и контроля за наличием воды в расширителе. Наиболее распространенным типом водогрейного вагонного котла является котел, совмещенный с расширителем 8.

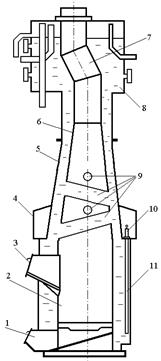

Отопительный котел, показанный на рисунке %%, состоит из наружной рубашки 5, внутри которой расположены огневая коробка 6 и топочная камера 11.

Рисунок %% – Водогрейный котел

В нижней части камеры имеются колосниковые решетки 2 и зольник. В верхней части котла над огневой коробкой расположена дымовая труба 7. В огневую коробку вварены циркуляционные трубы 9 для увеличения поверхности нагрева котла. Пространство между наружной рубашкой и топочной камерой, огневой коробкой и дымовой трубой заполняется водой. Топливо загружается на колосниковые решетки через люк топки 3. Воздух подастся под колосниковую решетку через люк зольника 1.

Для нагрева воды с помощью электроэнергии в водяную рубашку котла вертикально вмонтированы 24 нагревательных элемента 10, которые распределены по всему периметру котла, за исключением пространства над люком топки для твердого топлива, и крепятся к фланцу топки котла через прокладки из паронита. Клеммы нагревательных элементов защищены кужухом 4, который можно поднять и зафиксировать на цепочках, приваренных к расширителю 8 котла, при необходимости проведения работ по монтажу нагревательных элементов и ухода за ними.

Наибольшая расчетная температура воды в котле 90-95°С. При более высокой температуре нижние трубы отопления нагреваются до 70°С и выше и осаждающаяся на их поверхности пыль подгорает.

Система водяного отопления может работать в следующих режимах:

— обогрев помещений вагона отопительными трубками и подогретым вентиляционным воздухом;

— обогрев отдельными ветвями отопительных труб с усилением циркуляции воды (при необходимости) с помощью ручного насоса;

— усиление подогрева вентиляционного воздуха с помощью циркуляционного насоса (при этом следует поддерживать интенсивное горение топлива);

— обогрев подогретым воздухом при отключенных обогревательных трубах (этот режим применяется при плюсовых температурах наружного воздуха);

— обогрев отопительными трубами при выключенной принудительной вентиляции.

Режим работы системы отопления устанавливает проводник в зависимости от температуры наружного воздуха и внутри вагона, от населенности вагона и времени года.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ В РЕЙС, В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ И ПО ПРИБЫТИИ В ПУНКТ ФОРМИРОВАНИЯ

При подготовке в рейс вагона с водяным и комбинированным отоплением в отопительный период проводник должен проверить состояние котла, положение вентилей и дроссельных заслонок, наличие колосников в топке, исправность насосов и измерительных приборов, наличие воды в системе и запасном баке, отсутствие течи воды в трубах и кранах, наличие технической документации, схемы отопления, инструкции завода поставщика. Следует проверить наличие инвентаря: пики-резака, совка для угля, скребка, топора, ведра. При необходимости систему пополняют водой, очищают топку от шлака и золы, проверяют количество угля. Вагоны начинают отапливать при температуре наружного воздуха +10°С и ниже. Растопку котла производят бумагой и мелконаколотыми дровами. По мере разгорания дров топку загружают топливом равномерно по колосниковой решетке. При этом дверца топки должна быть закрыта, а дверца зольника открыта. Интенсивность горения топлива регулируют количеством воздуха, подаваемого в топку через дверцу зольника. Для увеличения тяги и притока воздуха дверцу зольника открывают, а для уменьшения — прикрывают. Рекомендуемая толщина слоя топлива для крупных кусков угля 100-200 мм, для мелких 50-100 мм. Для лучшего горения топлива периодически пикой делают проколы топлива и шлака. Нельзя допускать скапливания золы и шлака по периметру колосниковой решетки в месте соприкосновения с кожухом огневой коробки, так как они создают значительное препятствие теплообмену. Во время топки котла нужно поддерживать постоянное горение топлива и необходимую температуру воды в котле. Ориентировочная зависимость температуры воды в котле от температуры наружного воздуха (в °С) приведена в табл. 3.

| Наружная температура воздуха | Температура воды в котле |

| +5 | +40 |

| +50 | |

| -5 | +60 |

| -10 | +70 |

| -15 | +80 |

| от -20 до — 40 | +90 |

В пути следования необходимо систематически контролировать уровень воды в системе отопления по гидрометру или контрольному крану, при необходимости подкачивая воду насосом. Черная стрелка гидрометра показывает действительный или максимальный уровень воды в системе, красная маркировка — минимальный уровень воды.

В вагонах с водяным отоплением во избежание парообразования и связанных с этим потерь воды и ухудшения ее циркуляции необходимо следить по термометру за тем, чтобы температура воды в системе не превышала 90°С. При более высокой температуре крышку зольника следует закрыть.

Ускорение обогрева вагона при низких температурах наружного воздуха производят с помощью ручного или циркуляционного насоса при температуре воды в котле не ниже 50 °С. Перед посадкой пассажиров вагон должен быть прогрет до температуры 18-22°С.

По прибытии вагонов в пункт формирования и оборота необходимо очистить топку и зольник от золы и шлака и содержать котел в рабочем состоянии. После отопительного сезона в целях сохранности система отопления должна быть заполнена водой. В процессе эксплуатации периодически, но не менее одного раза в сутки и при наполнении системы отопления водой необходимо выпускать воздух через воздухоспускные краны.

Нарушение нормальной естественной циркуляции воды в системе может быть вызвано следующими причинами: недостаточно воды в расширителе, воздушные пробки, неполностью открыты запорные вентили обогревательных труб и дроссельные заслонки, частичное замерзание труб. Для устранения этих неполадок следует пополнить систему водой, открыть воздуховыпускные краны и произвести принудительную циркуляцию насосом, полностью открыть запорные вентили и дроссельные заслонки, отогреть трубы, для чего обложить замороженное месго тряпкой, поливать на него горячую воду, усилить топку котла и включить циркуляционный насос.

Плохая тяга в дымовытяжной трубе может возникнуть вследствие заполнения значительной части трубы сажей.

В пункте формирования или оборота нужно дать заявку на осмотр трубы.

При обслуживании отопительной установки пассажирских вагонов следует строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. Запрещается хранить в котельном отделении легковоспламеняющиеся жидкости и материалы (керосин, бензин, тряпье и др.) и разжигать ими котел, загромождать котельное отделение посторонними предметами и топить котел при уровне воды ниже допустимого. Котельное отделение должно содержаться в чистоте и порядке. Техническое обслуживание котла необходимо производить в головном уборе, рукавицах, халате, при закрытых боковых дверях тамбура.

При отапливании вагона твердым топливом во время чистки топки открывать дверцу следует осторожно (не резко), находясь на расстоянии 500-700 мм от дверцы во избежание выброса пламени топочными газами и ожогов лица.

При очистке котла от шлака, а также при других работах с горящим котлом нужно остерегаться попадания раскаленного угля и шлака на тело или одежду. Категорически запрещается выбрасывать горящий уголь и шлак из вагонов на пути или междупутья как на стоянках, так и на ходу поезда.

Чистку дымохода с крыш вагона разрешается производить только на стоянке при отсутствии контактного провода или при снятом с него напряжении работникам пунктов безотцепочного ремонта и экипировки и в исключительных случаях работникам ПТО в пути следования по заявке начальника поезда. Категорически запрещается тушить топку котла водой или снегом.

Надежность и долговечность системы отопления во многом зависят от правильного и систематического наблюдения и ухода за ней во время эксплуатации и проведения своевременных ремонтов. При водяной системе отопления для этого необходимо:

— содержать в исправном состоянии котел, трубы отопления, калорифер, расширитель и другое оборудование, которое необходимо периодически промывать и очищать от грязи и пыли;

— поддерживать необходимый, достаточный для нормальной работы системы уровень воды в расширителе;

— периодически очищать дымовую трубу, колосниковые решетки и зольники;

— применять топливо соответствующих марок;

— следить за исправным состоянием ручного и циркуляционного насосов:

— контролировать состояние изоляции в разделках крыши и котельном помещении.

Система водяного отопления эксплуатируется только в течение отопительного сезона, который для железных дорог России начинается при температуре наружного воздуха от + 10 °С (283 K) и ниже.

На теплое время года, с апреля до сентября, систему водяного отопления консервируют, т.е. выполняют следующие действия:

— сливают воду и промывают систему;

— очищают топку, зольники и дымовую трубу котла от золы и сажи;

— проверяют состояние арматуры, приборов, насосов, очищают и смазывают их;

— заливают систему водой, закрывают дверцы котла и опломбируют их, закрывают на запор крышки наливных устройств.

Если вагоны направляют в отстой на зиму, то для консервации системы водяного отопления необходимо слить воду. При отрицательных температурах наружного воздуха слив воды из системы отопления следует производить после слива воды из системы водоснабжения при температуре воды в системе не ниже + 60 °С и при температуре воздуха в вагоне не ниже + 12 °С.

4. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нарушение нормальной естественной циркуляции воды в системеможет быть вызвано следующими причинами: недостаточно воды в расширителе, воздушные пробки, неполностью открыты запорные вентили обогревательных труб и дроссельные заслонки, частичное замерзание труб. Для устранения этих неполадок следует пополнить систему водой, открыть воздуховыпускные краны и произвести принудительную циркуляцию насосом, полностью открыть запорные вентили и дроссельные заслонки, отогреть трубы, для чего обложить замороженное место тряпкой, поливать на него горячую воду, усилить топку котла и включить циркуляционный насос.

Течь воды в соединениях труб и арматуреможет произойти в результате ослабления фланцевых соединении труб и естественного старения их прокладок, образования трещин, свищей в трубах и неплотностей сальниковой набивки вентилей и кранов. Для устранения неисправностейнеобходимо подтянуть болтовое соединение, подмотать под контргайку пеньку, промазанную суриком, при возможности сменить прокладку. Если невозможно остановить течь, следует перекрыть верхний и нижний запорные вешили на обогревательных трубах поврежденной ветви, полностью спустить из нее воду и вести обогрев с одной стороны при работающемс небольшими перерывами циркуляционном насосе. При наличии трещин и свищей в трубе нужно положить на поврежденное место накладку из резины, прорезиненной ленты пли мешковины, промазанной суриком, и обмотать накладку шпагатом или проволокой. При вытекании воды через сальник надо его разобрать и заменить или уплотнить сальниковую набивку. Сальник набивают плотно, но так, чтобы шпиндель вращался в нем свободно. Для набивки используют пеньковый жгут, пропитанный натуральной олифой.

Плохая тяга в дымовытяжпой трубе может возникнуть вследствие заполнения значительной части грубы сажей. В пункте формирования или оборота нужно дать заявку на осмотр трубы.

Дата добавления: 2015-08-26 ; просмотров: 4232 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ