Особенности учета тепловой энергии в многоквартирных домах с разбором горячей воды из тепловой сети

Практика показывает, что при выполнении расчетов за потребленную тепловую энергию многоквартирными домами (МКД), оборудованными коллективными (домовыми) приборами учета и подключенными к открытой системе теплоснабжения 1 , возникают разногласия между теплоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Дело в том, что нет четких указаний, как определить долю теплоты, затраченную на отопление и на горячее водоснабжение, а это важно при составлении счетов на оплату коммунальных услуг.

|

Положения, прописанные в нормативно-технической документации (см. справку), в соответствии с которой осуществляется организация узлов учета и расчет количества поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета, не являются однозначными. Обратимся к методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии (далее – Методика).

В Методике в пп. 36, 37 записано, что «в открытой системе теплоснабжения теплосчетчики узла учета потребителей, подключенных по зависимой схеме, должны регистрировать количество полученной тепловой энергии, а также массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу, средневзвешенное значение температуры и давление теплоносителя. Дополнительно в системе горячего водоснабжения – регистрация массы, давления и температуры горячей воды в подающем и циркуляционном трубопроводах».

Документы, по которым происходит учет теплоты и ее распределение между жителями МКД:

- «Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 года № 99/пр);

- «Правила предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 в редакции от 14 февраля 2015 года № 129-ППР).

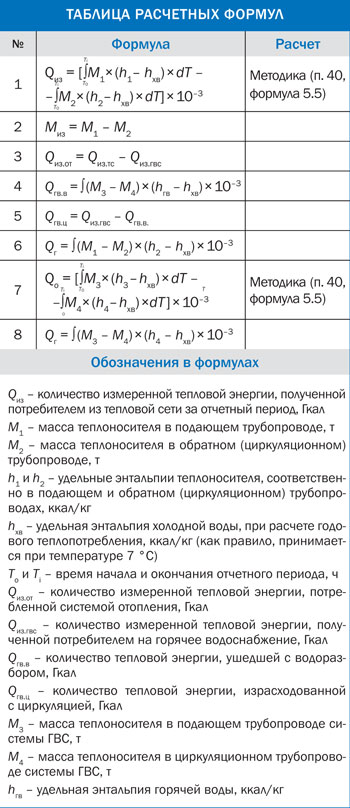

Расчетные формулы теплопотребления

Определение количества измеренной в указанных точках (рис. 1) тепловой энергии, полученной потребителем из тепловой сети за отчетный период при условии работы теплосчетчика в штатном режиме (Qиз.тс), определяется по формуле 1 (см. формулы). Также в Методике (п. 41) приводится формула 5.6 определения массы теплоносителя, потребленного за отчетный период в штатном режиме, как суммы массы теплоносителя, утраченного в процессе передачи тепловой энергии через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловой сети на участке от границы балансовой принадлежности до узла учета, и массы израсходованного теплоносителя Миз (формула 5.7, в таблице – формула 2).

Вариант принципиальной схемы размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и других регистрируемых параметров в МКД с зависимым присоединением отопления в открытой системе теплоснабжения (в Методике это рис. 6)

Следует заметить, что в МКД граница балансовой принадлежности – это стена дома. А узел учета, как правило, находится в 20–25 м от входа трубопроводов тепловой сети в дом. Проходят эти трубы по техподполью открыто, поэтому все возможные утечки можно визуально наблюдать, в том числе это могут сделать обходчики тепловой сети. Поэтому при определении потребленной тепловой энергии в МКД нужно исключать из расчетов возможные утечки теплоносителя на участке трубопровода от границы балансовой принадлежности до узла учета и тепловые потери этих трубопроводов, поскольку они в десятки раз ниже погрешности измерительного прибора. В нашем варианте теплового пункта с зависимым присоединением отопления израсходованный теплоноситель – это расход воды на водоразбор в системе горячего водоснабжения (ГВС), но в Методике он так не называется. Его правильней определять не как разность масс теплоносителя, прошедшего по подающему трубопроводу тепловой сети и возвращенного по обратному (Методика, формула 5.7), а по более точному измерению разности расходов воды в подающем трубопроводе ГВС и в циркуляционном трубопроводе. Это потому, что, как будет показано далее, погрешность измерения расхода превышает эту разность 2 .

|

Однако в Методике не говорится, что по той же формуле 1, но уже с учетом показаний теплосчетчиков 3 и 4 (рис. 1), следует определять количество измеренной тепловой энергии, полученной потребителем на горячее водоснабжение Qиз.гвс (Qиз.гвс определяется по той же формуле 1, с заменой М1 и h1 на М3 и h3, а М2 и h2 на М4 и h4). Тогда разность измеренных расходов тепловой энергии будет означать количество тепловой энергии, потребленной системой отопления Qиз.от (см. формулу 3).

При необходимости можно количество тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение, подразделить на теплоту, ушедшую с водоразбором Qгв.в (формула 4) и израсходованную с циркуляцией Qгв.ц (формула 5).

Пример реальных измерений

Продемонстрируем изложенное на результатах реальных измерений, выполненных в одном из многоквартирных домов с зависимым подключением отопления и ГВС с циркуляционным насосом и водоразбором из тепловой сети.

В качестве узла учета тепловой энергии установлен тепловычислитель ВКТ-7, который собирает показания с четырех расходомеров и четырех термопреобразователей и выдает распечатку по двум вводам:

- ТВ-1 с итоговым значением 3 Qo, определенным по формуле 1, и Qг – по формуле 6;

- ТВ-2 с итоговым значением Qo, определенным по формуле 7, и Qг – по формуле 8.

Если Qo из ввода 1 означает количество измеренной тепловой энергии, полученной потребителем из тепловой сети за отчетный период при условии работы теплосчетчика в штатном режиме Qиз.тс, а Qo из ввода 2 – количество измеренной тепловой энергии, полученной потребителем на горячее водоснабжение Qиз.гвс, то Qг из обоих вводов ничего не означает. Если бы в формулах 6 и 8 соответственно вместо h2 и h4 было поставлено h3, то Qг было бы количеством тепловой энергии на ГВС, ушедшим с водоразбором Qгв.в Qг = Qгв.в для двух способов определения.

Результаты реальных измерений

Представляем результаты измерений расхода тепловой энергии на тепловом пункте рассматриваемого МКД в течение 2013 года, определенные тепловычислителем по двум вводам (табл. 1, левая часть). Прочерком помечено отсутствие измерения из-за того, что приборы были неисправны или отключены. С июня по сентябрь тепловой ввод 1 был отключен, и расходы теплоносителя и тепловой энергии Qг приняты по вводу 2.

Регистрируемые тепловычислителем параметры в тепловом пункте МКД в открытой системе теплоснаб- жения и результаты измерений

* В распечатке 32,2 Гкал и 421 м 3 , но первые 2,5 суток четвертый расходомер показывал ноль, а тепловычислитель не обнаружил этой нештатной ситуации и при определении Qо не вычитал из поступающей теплоты возвращаемую обратно в тепловую сеть, что привело к завышению Q0, что нами учтено.

** За 18 суток, 12 суток горячее водоснабжение было отключено на плановую профилактику.

Следующий блок – это расходы тепловой энергии, предъявленные к оплате потребителю якобы по результатам измерений, но совершенно не соответствующие им. Количество теплоты, полученное потребителем из тепловой сети и измеренное на вводе 1 Qо 1 ввод, почему-то становится расходом тепловой энергии на отопление Qотопл.. А суммарный расход Qобщий получается суммированием Qг (декларируется как расход тепловой энергии на ГВС, что неправильно, как уже было отмечено) и Qо 1 ввод.

Для сравнения представляем расходы тепловой энергии, полученные по нашим расчетам, основанным на изложенном выше физическом смысле и распечатках тепловычислителя (табл., правая часть). Вычислив, используя данные наших расчетов, отношение теплопотребления на ГВС к суммарному теплопотреблению в зимнее время (октябрь–декабрь), получаем 0,3 (90,1 / 296,2), что вполне соответствует статистическим данным по нашей стране. А вот по данным, представленным оператором, получается нереальная величина 0,056 (17,5 / 313,7).

В итоге потребителем за год было переплачено (1 021,4 – 976,2) × 100 / 976,2 = 4,6 %. К тому же соотношение между коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжение не отражало реальность.

Анализ показателей перехода системы теплоснабжения в отопительный период

Приведем результаты измерений, полученные в период включения отопления и за 6 дней до этого включения (измерение шло по обоим тепловым вводам), а также в наиболее холодный период (рис. 2). Это позволит более четко представить режимы работы, складывающиеся при переходе с летнего периода на отопительный, а также определить расход теплоносителя из тепловой сети на водоразбор с наименьшей погрешностью.

Как видно из рис. 2, до включения отопления расходы теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и ГВС были примерно одинаковы, как и в обратном трубопроводе тепловой сети и циркуляционном трубопроводе ГВС. С включением отопления расходы теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети выросли в 5 раз, затем снизились до 110–100 т/сут., поднимаясь лишь в самый холодный период до 170–160 т/сут.

Результаты измерений коммерческого прибора учета тепловой энергии в МКД, подключенного к системе открытого теплоснабжения

Расходы воды в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС остались примерно на том же уровне, аналогично и их разность, означающая расход горячей воды на водоразбор. Так и должно быть. А вот разность расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети снизилась и стала в 3 раза меньше, чем в трубопроводах ГВС, составив менее 2 % от максимального значения.

Это подтверждает, что в отопительный период разность расходов теплоносителя из тепловой сети находится за пределами погрешности измерения и не может быть использована в расчетах. А в качестве значения расхода теплоносителя из тепловой сети на водоразбор она должна быть заменена разностью расходов воды в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС.

Расход тепловой энергии на ГВС остается примерно на одном уровне, колеблясь около величины 1 Гкал в сутки и повышаясь примерно на 10–15 % в выходные дни. Об отсутствии регулирования температуры горячей воды свидетельствуют ее колебания, повторяющие изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети (рис. 2), которая достигает критических значений 95–97 0 C в период 17–22 декабря. Т. е. в ГВС поступает вода непосредственно из подающего трубопровода тепловой сети, не смешиваясь с водой более низкой температуры из обратного трубопровода, что нарушает нормативные требования и безопасность. Некоторое понижение уровня водоразбора в холодный период связано со сверхвысокой температурой горячей воды. Чтобы получить для пользования температуру воды 40–45 0 C, надо меньше подмешивать горячей воды с температурой 80–90 0 C, чем если бы ее температура была 60 0 C.

| Рекомендации |