- Как сделать геотермальное отопление дома своими руками

- Применение оборудования

- Эксплуатация системы

- Монтаж теплообменника

- Бурение скважин

- Энергия воды

- Проведение расчетов

- Использование теплового насоса

- Грунтовый теплообменник вентиляции в частном доме

- Грунтовый теплообменник в системе естественной вентиляции

- Как сделать грунтовый теплообменник

- Гравийный грунтовый теплообменник без труб

- Эксплуатация грунтового теплообменника

- Выберите тип вентиляции для своего дома

Как сделать геотермальное отопление дома своими руками

Прогрессивный способ геотермального отопления дома использует принцип работы, заключающийся в применении тепла земли для обогрева помещения. Так как традиционное топливо относится к исчерпаемым природным ресурсам, то стоит побеспокоиться заранее о переходе на новейшие неисчерпаемые источники энергии.

Лидерами в производстве и эксплуатации систем геотермального обогрева домов являются страны Скандинавии. Они популяризируют это вариант установок и предлагают его в регионы, имеющие широкий потенциал его использования.

Применение оборудования

Неверно считать, что отопление от земли можно использовать только там, где присутствуют горячие водные источники, есть теплые гейзеры и прочие природные подземные отопительные источники. Новейшие технологии позволяют успешно эксплуатировать геотермальное отопление дома и в умеренных широтах.

На сегодня в нашей стране этот вид обогрева пока еще относится к альтернативным способам получения тепла. Однако, в большинстве случаев он является практически идеальным для дачных или загородных домов. Установленное геотермальное отопление дома своими руками способно работать в двух режимах:

- обогрев в зимнее время;

- охлаждение во время жарко погоды.

Таким образом формируется наиболее благоприятная атмосфера в помещении.

ВИДЕО: Как работает геотермальное отопление

Эксплуатация системы

В доме необходимо установит тепловой насос. Он будет отбирать энергию от грунта или грунтовых вод, отдавая ее циркулирующему в доме по трубам теплоносителю. Этот принцип работы был выявлен еще в 19 веке французским физиком Сади Карно.

Составными элементами базового узла являются:

- компрессор;

- испаритель;

- конденсатор;

- дроссельный клапан.

Компрессор занимается «сжатием» тепла и перемещением его к потребителям. Сам прибор нуждается во внешнем источнике электропитания.

Работа теплового насоса проводится по следующему алгоритму:

- Коллектор-теплозаборник должен содержать внутри жидкость, имеющую низкую температуру замерзания. Часто при изготовлении геотермального отопления своими руками внутрь заливают воду с повышенным содержанием солей, разбавленный водой спирт, гликолевые смеси.

- В модуле испарителя тепло отдается хладагенту, имеющему невысокую температуру кипения, в это время он закипает и переходит в парообразное состояние.

- Установленный в цепи компрессор способствует повышению давления пара, из этого следует повышение температуры вещества до 78-80 0 С.

- Попадая в конденсатор вещество-хладагент переходит в жидкую фазу, одновременно с этим выделяется энергия для контура отопления.

- Возврат образовавшейся жидкости в компрессор осуществляется сквозь дроссельный клапан.

Так как тепловой насос для отопления дома работает по принципу рефрижератора, то его часто называют «холодильником наоборот». Во многих случаях энергия из земли применяется для монтажа теплых полов.

Правильно проведенные расчеты и грамотно выполненный монтаж теплообменника способны обеспечить отдачу от одного потребленного насосом киловатта пятикратное увеличение мощности на выходе.

ВИДЕО: Как работает геотермальный тепловой насос

Монтаж теплообменника

Актуальными типами установки являются такие варианты:

- вертикальный, когда нужно бурить несколько скважин;

- горизонтальный, где выкапывают траншеи ниже глубины промерзания;

- подводный, когда укладка проводится по дну ближайшего водоема.

Бурение скважин

Для эффективного использования тепловой энергии земли, если участок возле строения небольшой, необходимо бурить глубинные скважины. В глубине земли на нескольких метрах сохраняется стабильная положительная температура. Применение таких геотермальных скважин обеспечивает теплом контур теплообменника. Далее это тепло передается второму внутреннему контуру, расположенному в помещении.

Часто бурение нескольких скважин обходится даже ниже, чем проведение укладки по дну водоема. Благодаря этому процесс становится доступным для большего количества желающих.

Процесс проводится малогабаритной буровой установкой и небольшим количеством вспомогательной техники. Это практически не затрагивает окружающую территорию. Обустройство скважины допускается даже в воде, но она не должна быть ближе, чем на 2-3 м от жилого строения.

Максимальная используемая глубина составляет до 200 м, но часто эффективность появляется с уровня в 50 м. На следующем этапе выполняется обустройство скважины. Внутрь полости ставится трубка из пластика, диаметром от 40 мм. В нее пропускают от одной до четырех петель коллектора.

Полость между грунтом и наружной стенкой трубки необходимо заполнить теплопроводным материалом. Выполняется проводка теплотрассы с подключением к тепловому насосу.

Энергия воды

Этот вариант по стоимости – самый рациональный, поскольку не требует подготовки траншей, котлована и прочих земельных работ. Но такой способен доступен далеко не для каждого – минимальный объем водоема, достаточный для отопление дома 100 кв.м. должен быть не менее 200 куб.м и располагаться не далее, чем 100 метров от домостроения.

В водоемы трубы прокладываются по дну, чтобы не допустить их промерзания в пик морозов.

Проведение расчетов

Чтобы выполнить расчет системы, необходимо учитывать базовые параметры:

- на глубине, превышающей в средней полосе России 15-20 м, температура выдерживается на уровне +8-+10 0 С;

- для вертикальных конструкций принято брать в расчетах получаемое значение мощности в 50 Вт на 1 м высоты, а более точные значения зависят от степени влажности породы, присутствия грунтовых вод и пр.;

- сухая порода дает 20-25 Вт/м;

- увлажненная глина либо песчаник 45-55 Вт/м;

- твердые гранитные породы обеспечат до 85 Вт/м;

- наличие грунтовой воды дает до 110 Вт/м.

Использование теплового насоса

Долговечность системы зависит от характеристик и условий, в которых работает тепловой насос. В геотермальных установках он способен работать примерно 1800 часов в год. Это является средним значением для широт без термальных подземных источников.

Принцип работы теплового насоса

Принцип работы системы термального отопления идентичен и никак не связан со страной производителя или брендом. Геотермальные насосы могут различаться по дизайну исполнения, размеру, внешнему виду, но коэффициент производства тепла всегда будет одинаков у насосов разных фирм и разных стран. Связано это именно с особенностью переработки природной энергии в тепловую.

Нельзя допускать слишком большую выработку насоса, так как этот процесс способен привести к значительному понижению температуры грунта вокруг скважины, а иногда доходит до ее промерзания.

Последствия таких просчетов в итоге приводят к пагубным последствиям – грунт проседает неравномерно, в каких-то местах уходит очень глубоко, в результате чего повреждаются защитные пластиковые трубы. Если дом располагается рядом, то может произойти деформация фундамента или стен за счет геологических изменений.

Периодически необходимо принимать меры по «регенерации» грунта, для чего в теплообменник поставляют дополнительную тепловую энергию. Это может быть энергия солнечного коллектора либо подогрев зонда, когда используется тепловой насос в режиме охлаждения помещений.

В заключение необходимо отметить, что геотермальная установка пока доступна не всем. В некоторых случаях срок окупаемости может продлиться более 10 лет, но в конечно итоге именно такие способы обогрева дома в скором будущем станут не просто альтернативными, но единственно возможными.

ВИДЕО: Геотермальные тепловые насосы

Грунтовый теплообменник вентиляции в частном доме

Другие статьи на эту тему:

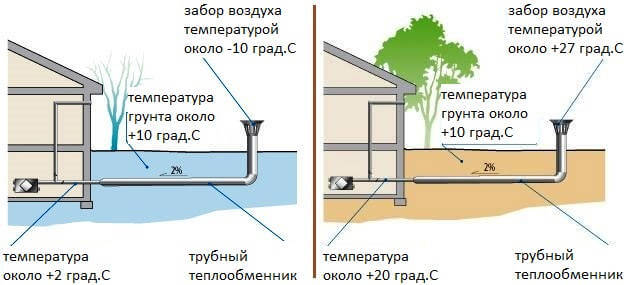

При устройстве вентиляции в частном доме все более популярным становится осуществлять забор свежего воздуха через грунтовый теплообменник.

Воздух в систему приточной вентиляции поступает с улицы через грунтовый теплообменник — трубу проложенную по участку в земле ниже глубины промерзания грунта.

На глубине 1,5 — 2 м. температура грунта остается постоянной круглый год — 8-10 °С.

Зимой, проходя по трубе теплообменника, приточный воздух нагревается до температуры, близкой к 0 °С.

Это снижает расход энергии на нагрев приточного воздуха, примерно на 25%, а в сильные морозы предотвращает выпадение инея на рекуператоре блока вентиляции. Иней перекрывает приток воздуха в дом.

Справа: летом — охлаждает;

В межсезонье грунтовый теплообменник бездействует.

Летом воздух в трубе наоборот — охлаждается. Охлажденный воздух подается в помещения, снижая или вовсе исключая потребность в кондиционировании. Летом температура воздуха на выходе из теплообменника снижается максимум на 10-12 о С. при температуре наружного воздуха около 35 о С.

Для работы в этом режиме блок вентиляции с рекуператором должен иметь байпас, чтобы пропускать воздух помимо рекуператора.

Чем больше разница температур наружного воздуха и грунта, тем больше теплообмен. Грунтовый теплообменник работает не эффективно, если температура наружного воздуха находится в пределах +5 … +25 °С. Поэтому в межсезонье грунтовый теплообменник не используют. Забор воздуха происходит непосредственно с улицы, через воздухозаборник в стене дома.

Использование грунтового теплообменника наиболее выгодно для вентиляции достаточно герметичного воздухонепроницаемого дома. В таком доме весь воздух поступает внутрь помещений только через трубу теплообменника.

Грунтовый теплообменник выгодно применять с любым блоком принудительной вентиляции, как с рекуператором, так и без него.

Грунтовый теплообменник в системе естественной вентиляции

В системе естественной вентиляции дома можно организовать приток воздуха через грунтовый теплообменник. Для этого, в трубу теплообменника на входе в дом достаточно установить канальный электровентилятор мощностью 100 — 200 Вт. и выполнить разводку труб приточной вентиляции диаметром 100 мм. в комнаты дома.

Удаление воздуха из дома будет осуществляться через вытяжные каналы естественной вентиляции. Приточная система с грунтовым теплообменником будет выполнять роль приточных клапанов.

Вентилятор лучше разместить в техническом помещении, чтобы снизить уровень шума от его работы.

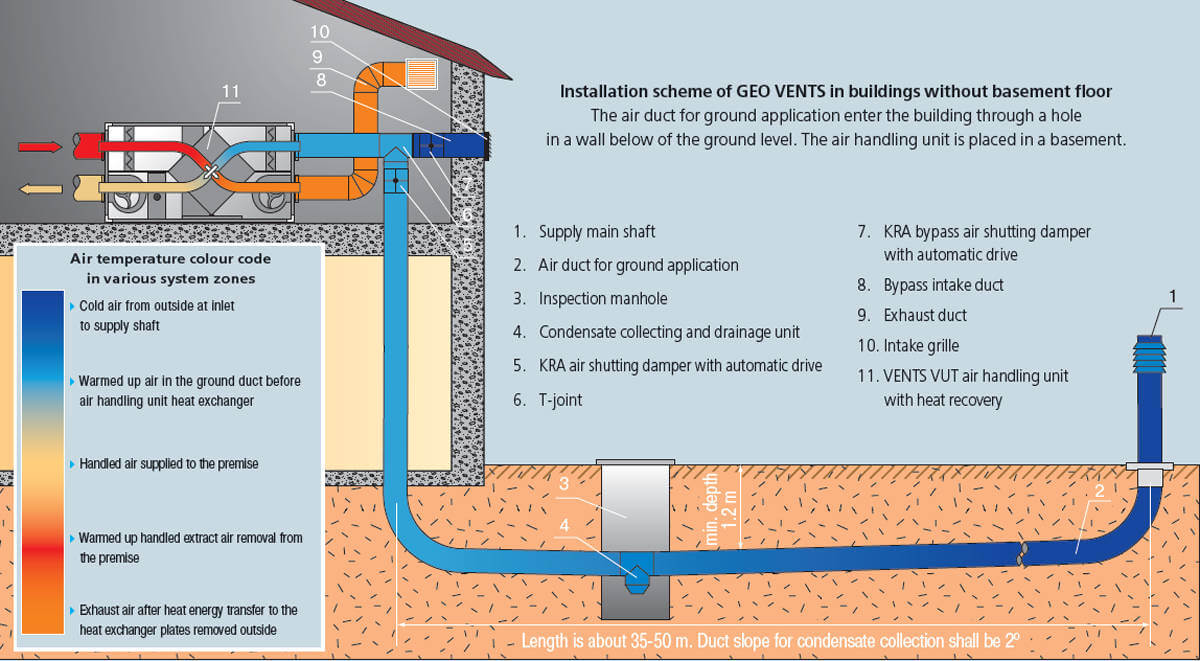

Как сделать грунтовый теплообменник

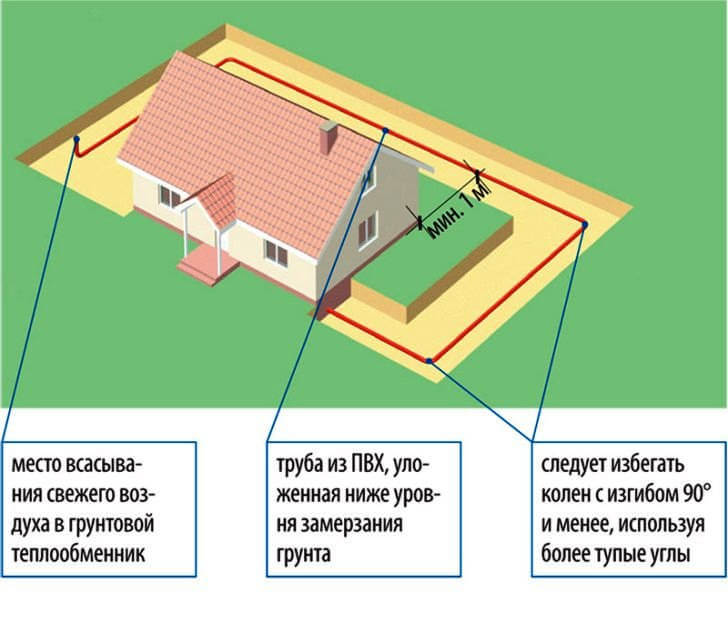

Для устройства грунтового теплообменника на участке в траншею укладывают трубу диаметром около 200 — 250 мм. Оптимальная скорость движения воздуха в трубе около 3 м/сек. Увеличивать диаметр труб не выгодно — эффективность теплопередачи растет слабо, а стоимость труб возрастает значительно.

Для прокладки обычно используют канализационные трубы из ПВХ. Для обеспечения лучшей передачи тепла, следует выбирать трубы с меньшей толщиной стенки. Специально для устройства грунтовых теплообменников выпускают трубы из полипропилена, которые более теплопроводны, чем из ПВХ. Кроме того, такие трубы изнутри имеют покрытие, которое препятствует развитию микроорганизмов.

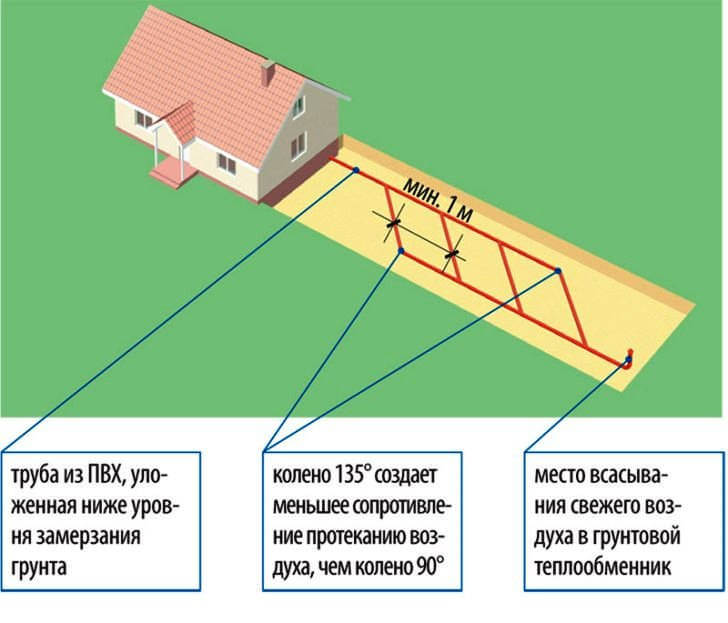

Длина трубы 35 — 50 метров. Чем длиннее труба, тем эффективнее теплообмен, но выше аэродинамическое сопротивление. Трасса трубы не обязательно прямолинейная — допускаются повороты.

Трубы в траншее укладывают с уклоном 2% в ту или иную сторону. Этот уклон необходим для стока конденсата, который может появляться в трубе летом при охлаждении теплого воздуха улицы.

Товары для строительства и ремонта

|

| Воздухозаборник с фильтром |

На нижней отметке трубы теплообменника устраивают сток конденсата в канализацию или в дренажный колодец, или просто в грунт — в песчаную подушку при низком уровне грунтовых вод.

Конец трубы теплообменника, на который устанавливается воздухозаборник, на участке выводят выше уровня снегового покрова. Не рекомендуется делать забор воздуха непосредственно у земли, ниже 1,5 метра от поверхности участка. Радиоактивный почвенный газ радон тяжелее воздуха и его наибольшая концентрация наблюдается как раз у поверхности земли.

Воздухозаборник, устанавливаемый на трубу, оснащают защитной металлической сеткой и фильтром. Конструкция воздухозаборника должна препятствовать проникновению в трубу осадков, птиц, грызунов, листьев, насекомых.

Другой конец трубы заводят в подвал дома, если он есть, или пропускают под фундаментом и выводят в техническое помещение на первом этаже, где установлен блок приточной вениляции.

На участке воздухозаборник приточной вентиляции в частном доме размещают на расстоянии не ближе 10 м. от источников запахов и других мест загрязнения воздуха.

Гравийный грунтовый теплообменник без труб

Существует вариант устройства грунтового теплообменника без применения труб. Вместо труб в траншею на горизонтальном участке насыпают слой щебня или гравия крупной фракции толщиной не менее 800 мм.

Гравийный теплообменник рекомендуется размещать на участке рядом с домом, что уменьшит длину и аэродинамическое сопротивление труб, соединяющих его с домом. Кроме того, гравийный теплообменник максимально удаляют от очистных устройств местной канализации. Уровень грунтовых вод должен быть ниже дна теплообменника.

Для устройства гравийного теплообменника роют котлован размером, позволяющим разместить в нем гравийную засыпку объемом 9 — 13 м 3 . Рекомендуемая толщина слоя засыпки гравия в котловане 0,9 — 2 м.

Дно и стенки котлована покрывают геотекстилем для предотвращения заиливания грунтом. Котлован заполняют гравием или щебнем фракции 20 мм. Перед укладкой материал засыпки тщательно промывают для удаления песка и других загрязнений. Засыпку накрывают сверху полотном геотекстиля, что предотвращает смешивание гравия с лежащим выше грунтом.

Ввод в дом и воздухозаборник выполняют как обычно, из труб диаметром 200 — 250 мм. Горизонтальные участки труб укладывают с уклоном 1-2% в сторону засыпки для стока воды. На концах подводящих труб в слое засыпки рекомендуется сделать гребенку из труб диаметром 150 мм для более равномерного распределения воздуха в слое как по вертикали, так и по горизонтали. Трубы гребенки располагают с шагом 600 — 800 мм.

-

- Гравийному теплообменнику не нужны устройства для отвода конденсата.

- Меньше стоимость сооружения.

- Имеет более высокое аэродинамическое сопротивление.

- Увлажняет поступающий в дом воздух.

- Не защищен от попадания в нагнетаемый в дом воздух почвенных газов.

Гравийный теплообменник бывает выгодно соорудить на небольшой глубине в 0,5-0,6 м., в слое, где грунт зимой промерзает. Грунт над теплообменником в этом случае защищают от промерзания, утепляя его слоем теплоизоляции. Для утепления используют плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) марки 35. Толщину и ширину слоя утеплителя определяют расчетом.

Гравийный теплообменник не следует применять в районах интенсивного выделения из недр земли радиоактивного почвенного газа радона.

Эксплуатация грунтового теплообменника

Наиболее эффективная работа грунтового теплообменника обеспечивается при его эксплуатации с перерывами на восстановление. Если воздух через теплообменник пропускать непрерывно, то температура почвы будет постепенно уравниваться с температурой воздуха, а эффективность теплообменника падать. Через каждые 10 — 20 часов работы грунтовый теплообменник необходимо отключать для восстановления на такой же период времени. Для этого лучше всего использовать время, когда все уходят из дома. На это время забор воздуха переключают на байпас помимо теплообменника.

Переключение клапанов — заслонок, меняющих режим работы теплообменника в зависимости от температуры наружного воздуха и перерывов на восстановление, должно выполняться автоматикой. При ручном управлении хозяева обычно забывают это делать.

Для того, чтобы грунтовый теплообменник работал непрерывно, без перерывов на восстановление, рекомендуется делать два теплообменника — прокладывать две трубы. Пока один теплообменник отключен для восстановления, работает другой, и наоборот.

При переключении забора воздуха через грунтовый теплообменник, аэродинамическое сопротивление притока на входе в блок принудительной вентиляции заметно увеличивается. Вентилятор притока в блоке вентиляции на это часто не рассчитан и не может обеспечить необходимый приток воздуха в помещения. Необходимо выбирать блок принудительной вентиляции, рассчитанный на работу с грунтовым теплообменником. Или придется устанавливать дополнительный вентилятор на выходе воздуха из трубы грунтового теплообменника.

Еще статьи на эту тему:

Выберите тип вентиляции для своего дома

Какую вентиляцию выбрали Вы? Голосуйте!

Узнайте, что выбрали другие.

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)