- Что лучше — насос или естественная циркуляция в системе отопления частного дома

- Вы здесь

- Принципиальные методы движения теплоносителя

- Совет:

- Примечание:

- Работа котельного агрегата

- Основные риски и зависимости

- Золотая середина

- Насос в отоплении с естественной циркуляцией

- Система отопления с естественной циркуляцией

- Модернизация отопления с естественной циркуляцией

- Какими бывают системы отопления с естественной циркуляцией, как их сделать и что нужно учесть

- Принцип работы системы ЕЦ

- Виды систем отопления с естественной циркуляцией

- Радиаторы отопления ЕЦ

- Трубы для систем с естественной циркуляцией

- Котел для гравитационных систем

- Теплоноситель для систем с естественной циркуляцией

- Заключение

Что лучше — насос или естественная циркуляция в системе отопления частного дома

Вы здесь

Движение теплоносителя (воды или антифриза) в системе отопления является основой ее работоспособности. Кроме этого прослеживается определенная тенденция зависимости качества обогрева помещений от скорости движения:

— сравнительно небольшая скорость не дает возможности равномерного прогревания всех установленных батарей (удаленные участки будут прогреваться меньше, так как основное тепло будет уходить на первых по ходу движения теплообменниках);

— слишком быстрый поток резко снижает эффект теплопередачи материала радиаторов, отчего нагрев оказывается некачественным и экономически необоснованным (вода будет проходить слишком быстро и не успевать остывать, в итоге расход топлива будет нецелесообразно увеличен на подогрев и без того горячей воды).

Принципиальные методы движения теплоносителя

Существует всего два метода движения теплоносителя – естественная и принудительная циркуляция. Использование насоса увеличивает общую стоимость системы на 2-3 миллиона рублей или 200-300 рублей после деноминации (стоимость самого насоса и работа по врезке). Если сравнивать эффективность, то здесь лучше всего скажут цифры (за основу берем типовую двухтрубную схему с объемом 100 литров и 5-ю радиаторами по 8 секций).

Считаем условное энергопотребление:

— каждая секция соответствует 0,2 кВт мощности, то есть суммарно мы имеем 0,2*40=8 кВт, добавим 25% на технологический запас и получим — 10 кВт;

— при расчете естественной циркуляции необходима «игра» с диаметрами труб (минимум 3 размера на уменьшение от котла к последней батарее и на увеличение от первой батарей к котлу) и соблюдение уклонов 1-5 мм на метр длины (стандартно принимают 2-3 мм).

Совет:

Выбирая трубы для системы отопления, не пытайтесь угадать и взять дешевле. Лучше всего присмотритесь к полимерным изделиям, так как они гораздо лучше сохраняют тепло, перенося его непосредственно на батареи. При этом они существенно дешевле, надежнее, долговечнее и легче в монтаже. Главная их особенность – абсолютная гладкость внутренних поверхностей, что практически исключает трение (уменьшает удельное сопротивление системы), практически полностью исключает образование засоров вместе с потерей скорости движения.

Расходуемая мощность распределяется неравномерно, а в обратной геометрической прогрессии (в процентах) — 50, 25, 12,5, 6,75 и 3,375 (оставшиеся 2,42 попадают под технологические потери). Сложность в том, что температура теплоносителя падает с такой же силой, но в прямом порядке. То есть — на обратном трубопроводе мы имеем при начальном нагреве чуть более 2-х процентов (температурный коридор берется от температуры нагрева и до Н.У. (нормальные условия) – всего-то 20 градусов.

Примечание:

Здесь нет формулы как таковой. При различных расстояниях между батареями и при установке разного количества секций радиаторов цифры будут меняться. Физический смысл зависимости заключается в формировании скорости потока теплоносителя (каждая батарея отбирает определенный объем, поэтому скорость падает). Естественно, что с этим можно бороться, вкладываясь в покупку дорогостоящих кранов, но общий смысл не изменится – не получится выровнять скорость и объем воды на протяжении всей системы. Сравнительно постоянно нагнетаемое давление не дает температуре падать быстро, так как полный круг прохождения системы происходит быстрее, чем при естественном движении.

Принудительная циркуляция дает скорость и более равномерный нагрев с потерей тепла по арифметической прогрессии (в процентах) — 20, 18, 16, 14, 12 (оставшиеся 20% возвращаются в котел на догрев).

При равной температуре нагрева расход топлива для принудительной системы снижается почти на 18%.

Работа котельного агрегата

При любом виде топлива снижение расхода приводит к более длинному циклу работы оборудования. Так называемая технологическая пауза при естественном движении короче, поэтому меньше суммарный коэффициент температурного расширения материала теплообменника:

— при естественной циркуляции он составляет от 0 до 25%;

При этом быстрее сгорает запальник, есть вариант задувания (при сильном порывистом ветре) или выхода из строя датчика тяги. Проблемы с автоматикой можно не рассматривать, так как экономия топлива практически на нее не влияет.

Основные риски и зависимости

Естественное движение теплоносителя автономно, но в основе своей имеет структуру перепада давления за счет введения в конструкцию расширительного бака (1/10 часть от общего объема системы). Формально можно говорить, что 100-литровая система на самом деле работает со 110-ю литрами, соответственно можно пересчитать все заявленные показатели на 10%.

В то же время насос потребляет электричество для питания электродвигателя в пределах 22-50 кВт/часов в месяц. Являясь зависимой от электроснабжения, такая система не может гарантировать бесперебойную работу, особенно в местах с возможными зимними перебоями (в том числе и кратковременными из-за погодных аномалий, как зимой 2015/2016 года). При выборе энергозависимой схемы работы теплоснабжения обязательно нужно резервировать имеющийся источник питания (электрическую сеть) дополнительными аккумуляторными батареями – ИБП. Их стоимость достаточно велика, но безопасность оправдывает эти траты.

Золотая середина

Наиболее приемлемым вариантом является разработанный компромисс – система изготавливается по канонам традиционного движения теплоносителя, но в самой нижней точке магистрали в нее делается обводная врезка с насосом (магистраль при этом комплектуется шаровым краном «внутри» врезки на магистрали).

Таким образом скорость разогрева батарей и его равномерность значительно увеличиваются. После достижения рабочего ритма насос отключают, открывая кран на прямоток. Замедление движения теплоносителя можно обозначить как 1 градус в минуту, но при условии уже нагретого трубопровода, батарей и самого котла этот показатель сокращается до 0,4 градуса (для систем на стальных или биметаллических радиаторах) и 0,26 градуса (для чугунных батарей).

Насос в отоплении с естественной циркуляцией

Отопление с естественной циркуляцией теплоносителя являлось популярной конфигурацией обогрева частных домов в 1950 – 1990 годах. Это было обусловлено слабым уровнем газификации населенных пунктов, недоступностью полимерных материалов для строительства отопления, перебоями в подаче электричества. Даже сейчас в частных домах старой постройки этот вид водяного отопления встречается довольно часто. Как улучшить работу системы отопления с естественной циркуляцией с помощью насоса? Материал статьи дает подробное описание модернизации отопления по этому направлению.

Система отопления с естественной циркуляцией

Системы водяного отопления по характеру движения теплоносителя делятся на 2 типа:

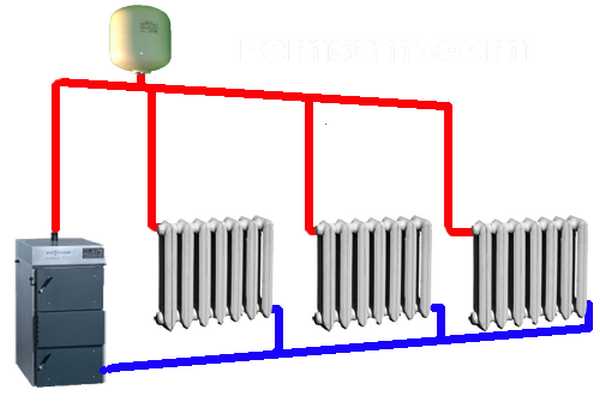

Принцип естественной циркуляции основан на возникновении движения воды разной плотности. Вода нагревается в котле и поднимается вверх по трубопроводу подачи. Так как вода – жидкость несжимаемая – порция горячей воды при подъеме сдвигает массив воды всей системы. При этом в котел поступает порция холодной воды, нагревается и вновь поднимается вверх. В результате образуется постоянный режим движения жидкости в сети за счет нагрева теплоносителя в котле. Циркуляция поддерживается уклоном трубопроводов.

Достоинство этого типа отопления – полная независимость от наличия электричества. Естественное отопление частного дома обладает и рядом недостатков:

- Низкая скорость движения теплоносителя;

- Сложность регулирования температуры системы;

- Ограничения в выборе материалов для монтажа;

- Исключительно открытый метод прокладки труб.

Схема обвязки приборов при естественной циркуляции – однотрубная, последовательная. Поэтому каждый радиатор в цепи холоднее предыдущего. Сооружение перемычки в этом случае невозможно. Низкая скорость воды снижает равномерность нагрева отопительных приборов – возле котла радиаторы горячие, последние в ряду – еле теплые.

Регулировка температуры отопления возможна лишь укрупненная – регулирование размера потока на отдельный контур (группу радиаторов).

Ограничение в выборе материала вызвано необходимостью использования труб диаметром не менее 40 мм. Трубы меньшего диаметра могут практически прекратить циркуляцию. Применение полимерных труб не рекомендуется – они служат теплоизолятором, стальные же выступают в качестве поверхностей нагрева. В качестве отопительных приборов применяют чугунные радиаторы или регистры из стальных труб диаметром 70 – 100 мм.

Модернизация отопления с естественной циркуляцией

При наличии всех вышеперечисленных недостатков систему можно значительно улучшить. Улучшение комплекса отопления с естественной циркуляцией реализуется установкой циркуляционного насоса малой мощности.

Насос имеет незначительное давление нагнетания – это условие не требует установки мембранного расширительного бака и закрытия схемы. Агрегат придает необходимую скорость теплоносителю – это увеличивает оборачиваемость воды в системе, температура радиаторов выравнивается. Кратность обмена теплоносителя в системе рекомендуется равной 3, естественная циркуляция этого дать не может.

Установка насоса требует минимум материала и работ, потребуется применение электрической сварки. Циркуляционные насосы бытовой серии ведущих производителей – Grundfos, DAB, Wilo – имеют малую потребляемую мощность (от 50 до 90 Вт) и ступенчатое переключение скоростей вращения рабочего колеса. Этой мощности вполне достаточно для обеспечения качественной циркуляции в системе отопления частного дома площадью в 120 – 150 квадратных метров одним насосом. Насосы работают от сети 220В.

Место установки насоса не принципиально – его можно ставить как на подаче, так и на обратной линии. Для универсализации системы насос следует смонтировать на байпасе, обходящем шаровый кран на системе. Наличие крана дает возможность двух режимов работы:

- Отопление работает с насосом – кран закрыт;

- Отопление работает с естественной циркуляцией – кран открыт.

Для возможности снятия, замены или профилактического обслуживания насоса рекомендуется установить запорную арматуру на входе и выходе насоса.

Для обеспечения циркуляции рекомендуется применять насосы с мокрым ротором. Они имеют КПД несколько ниже, чем насосы с сухим ротором. Но этот недостаток они компенсируют бесшумной работой, простотой, неприхотливостью и надежностью, долгим сроком службы. При их установке обязательно соблюдение одного условия – ротор двигателя должен располагаться строго горизонтально.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления – эффективное решение по улучшению работы отопления с естественной циркуляцией. При минимуме затрат достигается значительное повышение качества работы системы отопления.

Какими бывают системы отопления с естественной циркуляцией, как их сделать и что нужно учесть

Система отопления с естественной циркуляцией хороша тем, что работает вне зависимости от наличия электричества, что в некоторых районах очень важно. Другое дело, что получить комфортные условия при такой схеме чрезвычайно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Потому часто отопление делают самотечным (одно из названий) для использования такого режима в качестве аварийного, а все остальное время работает насос. Но в некоторых случаях, например, на неэлектрофицированных дачных участках, система отопления без насоса – единственный возможный вариант.

Система с естественной циркуляцией (ЕЦ) называется иногда гравитационной из-за того, что работает на принципе гравитации. Еще одно название – самотечная. Все эти термины обозначают один принцип построения – без использования насоса.

Принцип работы системы ЕЦ

Теплоноситель в самотечных системах движется из-за разности температур теплоносителя и, соответственно, разной их плотности: из котла выходит горячая вода, плотность и вес которой гораздо меньше, чем у холодной. Потому горячая вода вытесняется вверх. Отсюда и главная особенность таких систем – котел должен располагаться ниже радиаторов. Далее теплоноситель движется по трубе с небольшим уклоном. От основной магистрали отходят трубы меньшего диаметра, ведущие к радиаторам/регистрам.

Проще такая система реализуется в системах с верхней раздачей воды – это когда от котла труба поднимается под потолок и оттуда уже опускается к радиаторам. В системах с нижней раздачей гравитационная система может быть реализована только при наличии разгонного контура – создается искусственный перепад высот: от котла труба поднимается почти под полоток, там, в верхней точке устанавливается расширительный бачок. После него труба опускается до уровня выше радиаторов, но не под потолком, а на уровне окон. Оттуда уже идет разводка на радиаторы. При устройстве разгонного контура помешать вам может только низкий потолок – желательно, чтобы от вершины котла труба отходила выше, чем на 1,5метра (а еще бачок).

Виды систем отопления с естественной циркуляцией

Отопление ЕЦ в духэтажных и более домах может быть реализовано как в однотрубных, так и в двухтрубных системах.

При этом принцип сохраняется – от котла поднимается вверх труба на максимальную высоту, и лишь затем идет раздача теплоносителя по элементам отопления. Разница лишь в том, что в двухтрубной системе остывшая вода собирается в другую магистраль, и она заводится на вход обратки котла. В однотрубной же на этот вход котла идет труба от выхода последнего радиатора.

Все представленные выше схемы однотрубных разводок – с вертикальными стояками. Они более затратные по количеству материалов, но удобны тем, что к каждому стояку можно присоединить отопительные приборы на каждом из этажей. В принципе, в двухэтажном доме с большой площадью выгоднее реализовать водяное отопление с естественной циркуляцией с горизонтальной разводкой. Примерно выглядеть это может так (смотрите схему ниже).

В данном проекте реализована схема отопления с естественной циркуляцией «ленинградка». Для более активной циркуляции на втором этаже устроен разгонный коллектор, после которого два контура расходится по второму этажу – горизонтальное последовательное подключение радиаторов. Еще один контур опускается на первый этаж, где также разделяется на две ветки. Также дополнительно на первый этаж опускаются стояки от последних в контуре радиаторов в каждой из веток второго этажа.

Радиаторы отопления ЕЦ

Для гравитационных систем главное – минимальное сопротивление водяному потоку. Потому, чем шире будет просвет радиатора, тем лучше через него будет течь теплоноситель. Практически идеальны с этой точки зрения чугунные радиаторы – у них самое маленькое гидравлическое сопротивление. Хороши в использовании алюминиевые и биметаллические, но нужно смотреть, чтобы их внутренний диаметр был не менее 3/4”. Можно использовать стальные трубчатые батареи, однозначно не рекомендуются стальные панельные или любые другие с маленьким сечением и высоким гидравлическим сопротивлением – через них или не будет протекать вода или будет очень слабо, что, например, при однотрубной системе может привести к отсутствию циркуляции вообще.

Есть в подключении радиаторов свои тонкости. Особенно большое значение способ монтажа играет в однотрубной системе: только при помощи разных типов подключения можно добиться лучшей работы отопительных элементов.

На рисунке, расположенном ниже показаны схемы подключения радиаторов. Первое – нерегулируемое последовательное подключение. При таком способе будут проявляться все недостатки «ленинградки»: разная теплоотдача радиаторов без возможности компенсирования (регулирования). Чуть лучше дело обстоит, если поставить обычную перемычку из трубы. При такой схеме возможность регулирования также отсутствует, но при завоздушивании радиатора система функционирует, так как теплоноситель проходит через байпас (перемычку). Установив дополнительно за перемычкой два шаровых крана (на рисунке нет) мы получаем возможность при перекрытом потоке снять/отключить радиатор без останова системы.

Два последних способа монтажа позволяют регулировать поток теплоносителя через радиатор и байпас — в них стоят устройства регулировки температуры радиатора. При таком включении схема уже может быть компенсирована (на каждом отопительном приборе выставляется теплоотдача).

Не менее важным является и тип подключения: боковой, диагональный или нижний. Оперируя этими подключениями можно облегчить/улучшить компенсацию системы.

Трубы для систем с естественной циркуляцией

При подборе диаметра труб играют роль не только размеры системы и количество радиаторов, но и материал, из которого они сделаны, вернее, гладкость стенок. Для гравитационных систем это очень важный параметр. Хуже всего дело обстоит у обычных металлических труб: внутренняя поверхность шероховатая, а после использования она становится еще более неровной из-за процессов коррозии и накопившихся отложений на стенках. Потому такие трубы берут самого большого диаметра.

Предпочтительнее с этой точки зрения металлопластиковые и армированные полипропиленовые. Но в металлопластиковых используются фитинги, значительно заужающие просвет, что для самотечных систем может стать критичным. Потому более предпочтительными выглядят армированные полипропиленовые. Но они имеют ограничения по температуре теплоносителя: рабочая температура 70 о С, пиковая – 95 о С. У изделий из особого пластика PPS рабочая температура 95 о С, пиковая – до 110 о С. Так что в зависимости от котла и системы в целом можно использовать эти трубы, с условием, что это качественные фирменные изделия, а не подделка. Подробнее о полипропиленовых трубах читайте тут.

Но если предполагается установка твердотопливного котла, то никакой полипропилен таких тепловых нагрузок не выдержит. В этом случае или все-таки использовать стальные, или оцинковку и нержавейку на резьбовых соединениях (сварку при монтаже нержавейки не использовать, так как швы очень быстро протекают). Подойдет и медь (о медных трубах написано тут), но она также имеет свои особенности и с ней нужно обращаться осторожно: не со всеми теплоносителями она будет нормально себя вести, а уж с алюминиевыми радиаторами ее в одной системе лучше не использовать (они быстро разрушаются).

Особенность систем с естественной циркуляцией – их невозможно рассчитать из-за образования турбулентных потоков, которые расчетам не поддаются. Проектируют их основываясь на опыте и усредненных, опытным путем выведенных, нормах и правилах. В основном действуют правила:

- поднять как можно выше точку разгона;

- не заузить трубы подачи;

- поставить достаточное количество секций радиаторов.

Потом применяют еще одно: от места первого разветвления и каждое последующее ведут трубой меньшего на шаг диаметра. Например, от котла идет 2-х дюймовая труба, далее от первого разветвления 1 ¾, потом 1 ½ и т.д. Отбратку собирают от меньшего диаметра к большему.

Есть еще несколько особенностей монтажа гравитационных систем. Первая – трубы желательно делать под уклоном в 1-5% в зависимости от протяженности трубопровода. В принципе при достаточном перепаде температур и высоты, можно сделать и горизонтальную разводку, главное чтобы не было участков с отрицательным уклоном (наклоненных в обратную сторону), которые из-за образования в них воздушных пробок перекроют движение потока воды.

Вторая особенность – в самой высокой точке системы нужно установить расширительный бак и/или воздухоотводчик. Расширительный бак может быть открытого типа (система тоже будет открытой) или мембранного (закрытая). При установке открытого отводить воздух нет необходимости он собирается в наивысшей точке – в бачке и выходит в атмосферу. При установке бака мембранного типа требуется также установка автоматического воздухоотводчика. При горизонтальной разводке не помешают краны «маевского» на каждом из радиаторов – с их помощью легче убрать все воздушные пробки в ветке.

Котел для гравитационных систем

Так как в основном такие схемы нужны для устройства независимого от электричества отопления, то и котлы должны работать без использования электричества. Это могут быть любые неавтоматизированные агрегаты, кроме пеллетных и электрических.

Чаще всего в системах с естественной циркуляцией работают твердотопливные котлы. Всем они хороши, но во многих моделях прогорает топливо быстро. А если за окном сильные морозы, а дом не утеплен в достаточной мере, то чтобы ночью удержать приемлемую температуру приходится вставать и подкидывать топливо. Особенно такая ситуация часто встречается там, где топят дровами. Выход – купить котел длительного горения (энергонезависимый, конечно). Например, в литовских твердотопливных котлах Stropuva, при определенных условиях дрова горят до 30 часов, а уголь (антрацит) до нескольких суток. На котлы Сandle заявлены чуть хуже характеристики: минимальное время горения дров 7 часов, угля – 34 часа. Есть котлы без автоматики и насосов и у немецкой кампании Buderus, чешских Viadrus и у польско-украинских Wikchlach, а также у российских производителей: «Энергия», «Огонек».

Есть газовые энергонезависимые котлы российского производства, например «Конорд», которые производят в Ростове-на-Дону. Их можно использовать в системах с естественной циркуляцией. На том же заводе выпускают энергонезависимые универсальные котлы «Дон», которые также подходят для работы без электричества. Работают в системах с естественной циркуляцией напольные газовые котлы итальянской фирмы Bertta – модель Novella Autonom и некоторые другие агрегаты евопейских и азиатских производителей.

Второй способ, который поможет увеличить время между топками, – повысить инерционность системы. Для этого устанавливают теплоаккумуляторы (ТА). Работают они хорошо именно с твердотопливными котлами, у которых нет возможности регулировать интенсивность горения: излишек тепла отводится на теплоаккумулятор, в котором энергия накапливается и расходуется по мере остывания теплоносителя в основной системе. Подключение такого устройства имеет свои особенности: его нужно располагать на подающем трубопроводе внизу. Причем для эффективного отбора тепла и нормальной работы — максимально близко к котлу. Впрочем, для гравитационных систем это решение далеко не самое лучшее. Они достаточно медленно выходят на нормальный режим циркуляции, но зато являются саморегулируемыми: чем холоднее в помещении, тем сильнее остывает теплоноситель, проходя по радиаторам. Чем больше разница в температурах, тем больше получается перепад плотности и быстрее движется теплоноситель. А установленный ТА делает отопление более инерционным, и времени, и топлива на разгон требуется намного больше. Правда, и отдается тепло дольше. В общем, решать вам.

Примерно те же проблемы у печного отопления с естественной циркуляцией. Тут роль аккумулятора тепла играет сам массив печи и также требуется много энергии (топлива) на разгон системы. Но в случае использования ТА обычно предусматривается возможность его исключения, а в случае с печью это нереально.

Теплоноситель для систем с естественной циркуляцией

Лучшим теплоносителем для таких систем является вода. Использование антифризов возможно, но при планировании нужно учесть этот момент и увеличить площадь радиаторов – или выбирать их большего размера, или увеличивать количество секций. Все дело в том, что эти составы имеют меньшую теплоотдачу, из-за чего хуже отнимают и передают тепло, что часто приводит к перегреву и котла и теплоносителя.

Повышение температуры незамерзающей жидкости выше рабочей — очень неприятное явление, так как начинается обильное образование осадков и отложений. За два месяца эксплуатации антифриза с постоянным перегревом теплообменник котла забивается наглухо, система почти зарастает. Так что если планируете использовать незамерзающую жидкость, позаботьтесь о том, чтобы она могла отдавать тепло и не перегревалась.

Нужно учесть, что в системах отопления можно использовать только специализированные составы. Общего назначения или автомобильные абсолютно непригодны, особенно для схем открытого типа, которые контактируют с атмосферой. Планируя использовать антифризы, при выборе материалов обращайте внимание на их совместимость с незамерзающими жидкостями. Далеко не все котлы и трубы «дружат» с ними. О возможности использования незамерзающих жидкостей сообщается обычно в паспортных данных, если такой записи нет, нужно уточнить у продавца, а лучше – у производителя.

Заключение

Система с естественной циркуляцией не самый лучший по эффективности метод отопления, но иногда – единственно возможный – в тех местностях, где нет электроснабжения. В тех же регионах, где электроэнергия есть, на случай перебоев, схему можно создавать как самотечную, но встраивать при этом насос для штатной работы. Правда и такое решение не самое лучшее: увеличивается объем системы, она становится более инерционной и требует больших затрат на нагрев теплоносителя. Если перебои – исключение из правил, можно обезопасить себя установив резервное электропитание (блок бесперебойного питания и/или генератор). Если же перебои случаются часто – тогда ваш выход – системы с естественной циркуляцией.