- Расчет отопления в квартире по площади

- Как производится расчет отопления в квартире?

- Пример 1 расчета отопления в квартире по площади

- Пример 2 расчета отопления в квартире по площади

- Пример 3 расчета отопления в квартире по площади

- Расчет отопления по площади помещения

- Простейшие приемы расчета

- Проведение расчетов необходимой тепловой мощности с учетом особенностей помещений

- Общие принципы и формула расчета

- Калькулятор расчета требуемой тепловой мощности отопления по помещениям

- Оценка степени утепленности элемента дома и требуемой толщины термоизоляции

- Общий принцип расчета

- Калькулятор оценки необходимости дополнительного утепления

- Видео: пример расчета системы отопления с помощью специальной прикладной программы

Расчет отопления в квартире по площади

Многие жильцы квартир получили жировки с крупными суммами за отопление. При монтаже отопительной системы предполагалось, что все основные затраты будут расходованы именно на этом этапе. Но, несмотря на это жильцы ежемесячно получают внушительные счета. В квитанции не так давно появилась новая строка – ОДН отопление. Тарифы на тепловую энергию растут ежегодно, поэтому многие задумались о правильности этих расчетов. Самостоятельно можно рассчитать тепловую энергию в квартире по площади.

В статье рассмотрим 3 примера расчета отопления в квартире по площади. В соответствии с новыми правилами изменились нормы и правила расчета: оплата за коммунальные услуги делится на несколько частей: оплата за услуги, которые предоставляются на общие нужды всего жилого дома, а также плата за услуги, которые оказываются в вашем индивидуальном помещении. Именно поэтому в квитанции указывается две строки отопления.

Как производится расчет отопления в квартире?

В зависимости от того, какой способ отопления квартиры выбран, а также от количества приборов отопления установленных в квартире зависит порядок расчета тепловой энергии.

Есть несколько вариантов устройства в доме приборов, от которых зависит расчет отопления в квартире:

- В жилом доме установлен общедомовой прибор, а также в квартирах и других помещения установлены индивидуальные приборы.

- В жилом доме установлен общедомовой счетчик, а в квартирах и других помещениях нет индивидуальных счетчиков.

- В доме нет никаких счетчиков.

Перед расчетом отопления в квартире, нужно узнать, если в доме общедомовой прибор, а также есть ли в квартирах и других помещениях индивидуальные счетчики.

Пример 1 расчета отопления в квартире по площади

В первом примере рассмотрим следующий вариант: в доме есть общий прибор, а также в отдельных помещениях установлены индивидуальные приборы учета тепла.

Произвести расчет тепловой энергии можно по двум формулам. В первом варианте необходимо произвести такой расчет: 1,5*1400=2100 рублей, где:

- 1,5 — это объем тепла в гигакалориях, который был снят с показателя на индивидуальном приборе;

- 1400 рублей – это тариф за оплату 1 гигакалория.

Во второй формуле нужно рассчитать тепловую энергию следующим образом:

0,025*0,75*1400-2625 рублей, где:

- 0,025 гигакалорий – это норма потребления тепловой энергии на 1 кв.м.;

- 75 – это площадь квартиры или другого помещения.

Все остальные обозначения имеют такие же значения, как и в предыдущей формуле.

Расчет отопления в квартире будет напрямую зависеть от того, есть ли в помещении индивидуальный прибор учета тепла. Вторая часть квитанции рассчитывается по формулам 10 и 13.

По формуле 10 рассчитывается стоимость оплаты за тепло, а по формуле 13 – объем услуги:

(250-10-5000*0,25-8-30)*75/6000=0,9625 Гкал, где:

- 10 гигакалорий – это объем тепловой энергии, которая необходима для обогрева помещений нежилого типа.

- 5000 кв.м. – это общая площадь всех квартир.

- 8 Гкал – это объем тепловой энергии, который был затрачен на все квартиры.

Все остальные значения такие же, как и в предыдущих формулах. Показатели снимаются с индивидуальных счетчиков.

30 Гкал – это объем тепла, который затрачен на нужды горячей воды, в том случае если нет централизованной разводки отопления в квартиры.

Для того чтобы произвести расчет оплаты в рублях, необходимо умножить объем на тариф, который установлен на тепло: 0,9625*1400=1347,5 руб. Чтобы рассчитать полную стоимость оплаты тепловой энергии нужно воспользоваться следующим методом: 2100+1347,5= 3447,5. Такой расчет подходит для такой отопительной системы, где установлен индивидуальный счетчик. Если же в квартире нет такого прибора, то производить расчет нужно следующим образом: 2625+1347,5=3972,5 руб.

Пример 2 расчета отопления в квартире по площади

В данном примере рассмотрим случай, когда в квартирах нет индивидуальных приборов, а в доме есть общедомовой счетчик. При расчете тепловой энергии используется формула №3, на основе показаний счетчика на индивидуальное отопление, установленный в квартире, или же норматива потребления тепловой энергии, который установлен на отопление в жилых помещениях. Все показания, которые снимаются со счетчика, учитываются в гигакалориях (Гкал).

Например, объем тепловой энергии со всего дома составил 250 Гкал, а общая площадь дома составляет 7000 кв.м. Площадь квартиры равняется 75 кв.м. Тариф тепловой энергии за 1 Гкал составляет 1400 рублей. Расчет тепловой энергии затраченной на отопление квартиры будет производиться следующим образом: 250*75/7000*1400=3750 рублей. Данный расчет производится по первой части квитанции. Для расчета второй части необходимо воспользоваться формулами №10 и №14. По формуле 10 можно вычислить объем услуг, а по формуле 14 – размер оплаты тепла в рублях. Чтобы рассчитать объем следует учитывать площадь всех квартир и нежилых помещений. Если площадь равна 6000 кв.м., то расчет будет следующим: 250*1(1-6000/7000)*75/6000=0,4464 Гкал. Следовательно, полное значение будет таким: 3750*625=4375 рублей.

Пример 3 расчета отопления в квартире по площади

В таком варианте в доме нет общего прибора, а в квартирах не установлены индивидуальные счетчики. Произвести расчет тепла можно по формулам №1 и №2.

По формуле №1 будет следующий расчет: 1,5*1400=2100 рублей.

По формуле №2 тепловая энергия будет рассчитана следующим образом: 0,025*75*1400=2625 рублей.

Для того чтобы рассчитать, сколько потребуется тепловой энергии для общедомовых нужд, необходимо выполнить следующий расчет: 0,025*100*75/6000=0,0312 Гкал, где:

- 100 – это площадь помещений, которые являются общим имуществом в доме;

Для того чтобы рассчитать отопление в квартире в рублях, необходимо воспользоваться следующей формулой: 0,0312*1400=43,75 рублей. После вычислений можно посчитать стоимость тепловой энергии, которая была потрачена на отопление вашей квартиры: 2100+43,75=2143,75 рублей. Такой расчет подходит для квартиры, в которой есть индивидуальный прибор. Если же его нет, то нужно рассчитать тепловую энергию таким образом: 2625+43,75=2668,75 рублей.

Если вы не знаете, как правильно провести индивидуальное отопление в квартиры или у вас появились проблемы с системой отопления, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Они помогут решить ваши проблемы и посоветуют, как лучше произвести установку системы отопления в вашей квартире. В первую очередь будет выполнен проект отопительной системы квартиры. После того как он будет утвержден можно приобретать оборудование. Перед монтажом отопительной системы следует тщательно продумать все нюансы установки. Если вам нужно произвести ремонт отопления, то лучше всего обратиться в специальную организацию, которая имеет лицензию на оказание таких услуг.

Расчет отопления по площади помещения

Создавать систему отопления в собственном доме или даже в городской квартире – чрезвычайно ответственное занятие. Будет совершенно неразумным при этом приобретать котельное оборудование, как говорится, «на глазок», то есть без учета всех особенностей жилья. В этом вполне не исключено попадание в две крайности: или мощности котла будет недостаточно – оборудование станет работать «на полную катушку», без пауз, но так и не давать ожидаемого результата, либо, наоборот, будет приобретен излишне дорогой прибор, возможности которого останутся совершенно невостребованными.

Расчет отопления по площади помещения

Но и это еще не все. Мало правильно приобрести необходимый котел отопления – очень важно оптимально подобрать и грамотно расположить по помещениям приборы теплообмена – радиаторы, конвекторы или «теплые полы». И опять, полагаться только лишь на свою интуицию или «добрые советы» соседей – не самый разумный вариант. Одним словом, без определенных расчетов – не обойтись.

Конечно, в идеале, подобные теплотехнические вычисления должны проводить соответствующие специалисты, но это часто стоит немалых денег. А неужели неинтересно попытаться выполнить это самостоятельно? В настоящей публикации будет подробно показано, как выполняется расчет отопления по площади помещения, с учетом многих важных нюансов. По аналогии можно будет выполнить расчет отопления в частном доме калькулятор, встроенный в эту страницу, поможет выполнить необходимые вычисления. Методику нельзя назвать совершенно «безгрешной», однако, она все же позволяет получить результат с вполне приемлемой степенью точности.

Простейшие приемы расчета

Для того чтобы система отопления создавала в холодное время года комфортные условия проживания, она должна справляться с двумя основными задачами. Эти функции тесно связаны между собой, и разделение их – весьма условно.

- Первое – это поддержание оптимального уровня температуры воздуха во всем объеме отапливаемого помещения. Безусловно, по высоте уровень температуры может несколько изменяться, но этот перепад не должен быть значительным. Вполне комфортными условиями считается усредненный показатель в +20 °С – именно такая температура, как правило, принимается за исходную в теплотехнических расчетах.

Иными словами, система отопления должна быть способной прогреть определенный объем воздуха.

Если уж подходить с полной точностью, то для отдельных помещений в жилых домах установлены стандарты необходимого микроклимата – они определены ГОСТ 30494-96. Выдержка из этого документа – в размещенной ниже таблице:

| Предназначение помещения | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая, max | оптимальная, max | допустимая, max | |

| Для холодного времени года | ||||||

| Жилая комната | 20÷22 | 18÷24 (20÷24) | 45÷30 | 60 | 0.15 | 0.2 |

| То же, но для жилых комнат в регионах с минимальными температурами от — 31 °С и ниже | 21÷23 | 20÷24 (22÷24) | 45÷30 | 60 | 0.15 | 0.2 |

| Кухня | 19÷21 | 18÷26 | Н/Н | Н/Н | 0.15 | 0.2 |

| Туалет | 19÷21 | 18÷26 | Н/Н | Н/Н | 0.15 | 0.2 |

| Ванная, совмещенный санузел | 24÷26 | 18÷26 | Н/Н | Н/Н | 0.15 | 0.2 |

| Помещения для отдыха и учебных занятий | 20÷22 | 18÷24 | 45÷30 | 60 | 0.15 | 0.2 |

| Межквартирный коридор | 18÷20 | 16÷22 | 45÷30 | 60 | Н/Н | Н/Н |

| Вестибюль, лестничная клетка | 16÷18 | 14÷20 | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |

| Кладовые | 16÷18 | 12÷22 | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |

| Для теплого времени года (Норматив только для жилых помещений. Для остальных – не нормируется) | ||||||

| Жилая комната | 22÷25 | 20÷28 | 60÷30 | 65 | 0.2 | 0.3 |

- Второе – компенсирование потерь тепла через элементы конструкции здания.

Самый главный «противник» системы отопления — это теплопотери через строительные конструкции

Увы, теплопотери – это самый серьезный «соперник» любой системы отопления. Их можно свести к определенному минимуму, но даже при самой качественной термоизоляции полностью избавиться от них пока не получается. Утечки тепловой энергии идут по всем направлениям – примерное распределение их показано в таблице:

| Элемент конструкции здания | Примерное значение теплопотерь |

|---|---|

| Фундамент, полы по грунту или над неотапливаемыми подвальными (цокольными) помещениями | от 5 до 10% |

| «Мостики холода» через плохо изолированные стыки строительных конструкций | от 5 до 10% |

| Места ввода инженерных коммуникаций (канализация, водопровод, газовые трубы, электрокабели и т.п.) | до 5% |

| Внешние стены, в зависимости от степени утепленности | от 20 до 30% |

| Некачественные окна и внешние двери | порядка 20÷25%, из них около 10% — через негерметизированные стыки между коробками и стеной, и за счет проветривания |

| Крыша | до 20% |

| Вентиляция и дымоход | до 25 ÷30% |

Естественно, чтобы справиться с такими задачами, система отопления должна обладать определенной тепловой мощностью, причем этот потенциал не только должен соответствовать общим потребностям здания (квартиры), но и быть правильно распределенным по помещениям, в соответствии с их площадью и целым рядом других важных факторов.

Обычно расчет и ведется в направлении «от малого к большому». Проще говоря, просчитывается потребное количество тепловой энергии для каждого отапливаемого помещения, полученные значения суммируются, добавляется примерно 10% запаса (чтобы оборудование не работало на пределе своих возможностей) – и результат покажет, какой мощности необходим котел отопления. А значения по каждой комнате станут отправной точкой для подсчета необходимого количества радиаторов.

Самый упрощённый и наиболее часто применяемый в непрофессиональной среде метод – принять норму 100 Вт тепловой энергии на каждый квадратный метр площади:

Самый примитивный способ подсчета — соотношение 100 Вт/м²

Q = S × 100

Q – необходимая тепловая мощность для помещения;

S – площадь помещения (м²);

100 — удельная мощность на единицу площади (Вт/м²).

Например, комната 3.2 × 5,5 м

S = 3,2 × 5,5 = 17,6 м²

Q = 17,6 × 100 = 1760 Вт ≈ 1,8 кВт

Способ, очевидно, очень простой, но весьма несовершенный. Стоит сразу оговориться, что он условно применим только при стандартной высоте потолков – примерно 2.7 м (допустимо – в диапазоне от 2.5 до 3.0 м). С этой точки зрения, более точным станет расчет не от площади, а от объема помещения.

Расчет тепловой мощности от объема помещения

Понятно, что в этом случае значение удельной мощности рассчитано на кубический метр. Его принимают равным 41 Вт/м³ для железобетонного панельного дома, или 34 Вт/м³ — в кирпичном или выполненном из других материалов.

Q = S × h × 41 (или 34)

h – высота потолков (м);

41 или 34 – удельная мощность на единицу объема (Вт/м³).

Например, та же комната, в панельном доме, с высотой потолков в 3.2 м:

Q = 17,6 × 3,2 × 41 = 2309 Вт ≈ 2,3 кВт

Результат получается более точным, так как уже учитывает не только все линейные размеры помещения, но даже, в определенной степени, и особенности стен.

Но все же до настоящей точности он еще далек – многие нюансы оказываются «за скобками». Как выполнить более приближенные к реальным условиям расчеты – в следующем разделе публикации.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют биметаллические радиаторы отопления

Проведение расчетов необходимой тепловой мощности с учетом особенностей помещений

Рассмотренные выше алгоритмы расчетов бывают полезны для первоначальной «прикидки», но вот полагаться на них полностью все же следует с очень большой осторожностью. Даже человеку, который ничего не понимает в строительной теплотехнике, наверняка могут показаться сомнительными указанные усредненные значения – не могут же они быть равными, скажем, для Краснодарского края и для Архангельской области. Кроме того, комната — комнате рознь: одна расположена на углу дома, то есть имеет две внешних стенки, а другая с трех сторон защищена от теплопотерь другими помещениями. Кроме того, в комнате может быть одно или несколько окон, как маленьких, так и весьма габаритных, порой – даже панорамного типа. Да и сами окна могут отличаться материалом изготовления и другими особенностями конструкции. И это далеко не полный перечень – просто такие особенности видны даже «невооруженным глазом».

Одним словом, нюансов, влияющих на теплопотери каждого конкретного помещения – достаточно много, и лучше не полениться, а провести более тщательный расчет. Поверьте, по предлагаемой в статье методике это будет сделать не так сложно.

Общие принципы и формула расчета

В основу расчетов будет положено все то же соотношение: 100 Вт на 1 квадратный метр. Но вот только сама формула «обрастает» немалым количеством разнообразных поправочных коэффициентов.

Q = (S × 100) × a × b× c × d × e × f × g × h × i × j × k × l × m

Латинские буквы, обозначающие коэффициенты, взяты совершенно произвольно, в алфавитном порядке, и не имеют отношения к каким-либо стандартно принятым в физике величинам. О значении каждого коэффициента будет рассказано отдельно.

- «а» — коэффициент, учитывающий количество внешних стен в конкретной комнате.

Очевидно, что чем больше в помещении внешних стен, тем больше площадь, через которую происходит тепловые потери. Кроме того, наличие двух и более внешних стен означает еще и углы – чрезвычайно уязвимые места с точки зрения образования «мостиков холода». Коэффициент «а» внесет поправку на эту специфическую особенность комнаты.

Коэффициент принимают равным:

— внешних стен нет (внутреннее помещение): а = 0,8;

— внешняя стена одна: а = 1,0;

— внешних стен две: а = 1,2;

— внешних стен три: а = 1,4.

- «b» — коэффициент, учитывающий расположение внешних стен помещения относительно сторон света.

На количество теплопотерь через стены влияет их расположение относительно сторон света

Даже в самые холодные зимние дни солнечная энергия все же оказывает влияние на температурный баланс в здании. Вполне естественно, что та сторона дома, которая обращена на юг, получает определенный нагрев от солнечных лучей, и теплопотери через нее ниже.

А вот стены и окна, обращённые на север, Солнца «не видят» никогда. Восточная часть дома, хотя и «прихватывает» утренние солнечные лучи, какого-либо действенного нагрева от них все же не получает.

Исходя из этого, вводим коэффициент «b»:

— внешние стены комнаты смотрят на Север или Восток: b = 1,1;

— внешние стены помещения ориентированы на Юг или Запад: b = 1,0.

- «с» — коэффициент, учитывающий расположение помещения относительно зимней «розы ветров»

Возможно, эта поправка не столь обязательна для домов, расположенных на защищенных от ветров участках. Но иногда преобладающие зимние ветры способны внести свои «жесткие коррективы» в тепловой баланс здания. Естественно, что наветренная сторона, то есть «подставленная» ветру, будет терять значительно больше тела, по сравнению с подветренной, противоположной.

Существенные коррективы могут внести преобладающие зимние ветры

По результатам многолетних метеонаблюдений в любом регионе составляется так называемая «роза ветров» — графическая схема, показывающая преобладающие направления ветра в зимнее и летнее время года. Эту информацию можно получить в местной гидрометеослужбе. Впрочем, многие жители и сами, без метеорологов, прекрасно знают, откуда преимущественно дуют ветра зимой, и с какой стороны дома обычно наметает наиболее глубокие сугробы.

Если есть желание провести расчеты с более высокой точностью, то можно включить в формулу и поправочный коэффициент «с», приняв его равным:

— наветренная сторона дома: с = 1,2;

— подветренные стены дома: с = 1,0;

— стена, расположенные параллельно направлению ветра: с = 1,1.

- «d» — поправочный коэффициент, учитывающий особенности климатических условий региона постройки дома

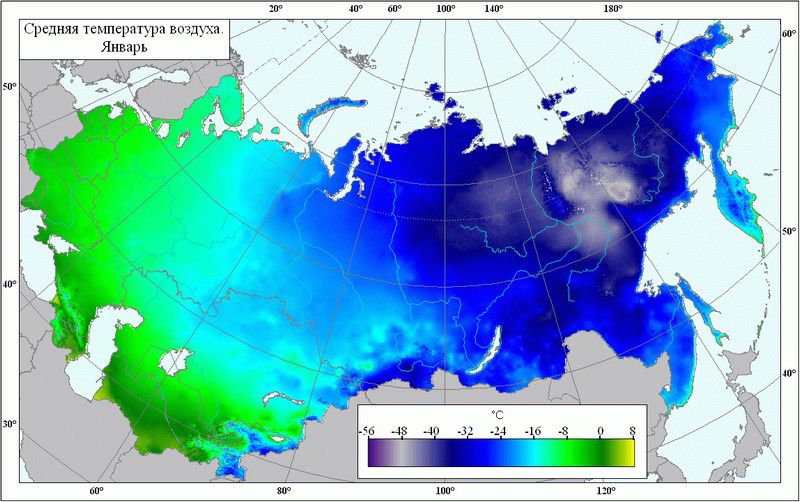

Естественно, количество теплопотерь через все строительные конструкции здания будет очень сильно зависеть от уровня зимних температур. Вполне понятно, что в течение зимы показатели термометра «пляшут» в определенном диапазоне, но для каждого региона имеется усредненный показатель самых низких температур, свойственных наиболее холодной пятидневке года (обычно это свойственно январю). Для примера – ниже размещена карта-схема территории России, на которой цветами показаны примерные значения.

Карта-схема минимальных январских температур

Обычно это значение несложно уточнить в региональной метеослужбе, но можно, в принципе, ориентироваться и на свои собственные наблюдения.

Итак, коэффициент «d», учитывающий особенности климата региона, для наших расчетом в принимаем равным:

— от – 35 °С и ниже: d = 1,5;

— от – 30 °С до – 34 °С: d = 1,3;

— от – 25 °С до – 29 °С: d = 1,2;

— от – 20 °С до – 24 °С: d = 1,1;

— от – 15 °С до – 19 °С: d = 1,0;

— от – 10 °С до – 14 °С: d = 0,9;

— не холоднее – 10 °С: d = 0,7.

- «е» — коэффициент, учитывающий степень утепленности внешних стен.

Суммарное значение тепловых потерь здания напрямую связано со степенью утепленности всех строительных конструкций. Одним из «лидеров» по теплопотерям являются стены. Стало быть, значение тепловой мощности, необходимое для поддержания комфортных условий проживания в помещении, находится в зависимости от качества их термоизоляции.

Огромное значение имеет степень утепленности внешних стен

Значение коэффициента для наших расчетов можно принять следующее:

— внешние стены не имеют утепления: е = 1,27;

— средняя степень утепления – стены в два кирпича или предусмотрена их поверхностная термоизоляция другими утеплителями: е = 1,0;

— утепление проведено качественно, на основании проведенных теплотехнических расчетов: е = 0,85.

Ниже по ходу настоящей публикации будут даны рекомендации о том, как можно определить степень утепленности стен и иных конструкций здания.

- коэффициент «f» — поправка на высоту потолков

Потолки, особенно в частных домах, могут иметь различную высоту. Стало быть, и тепловая мощность на прогрев того или иного помещения одинаковой площади будет различаться еще и по этому параметру.

Не будет большой ошибкой принять следующие значения поправочного коэффициента «f»:

— высота потолков до 2.7 м: f = 1,0;

— высота потоков от 2,8 до 3,0 м: f = 1,05;

— высота потолков от 3,1 до 3,5 м: f = 1,1;

— высота потолков от 3,6 до 4,0 м: f = 1,15;

— высота потолков более 4,1 м: f = 1,2.

- «g» — коэффициент, учитывающий тип пола или помещение, расположенное под перекрытием.

Как было показано выше, пол является одним из существенных источников теплопотерь. Значит, необходимо внести некоторые корректировки в расчет и на эту особенность конкретного помещения. Поправочный коэффициент «g» можно принять равным:

— холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещением (например, подвальным или цокольным): g = 1,4;

— утепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещением: g = 1,2;

— снизу расположено отапливаемое помещение: g = 1,0.

- «h» — коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного сверху.

Нагретый системой отопления воздух всегда поднимается вверх, и если потолок в помещении холодный, то неизбежны повышенные теплопотери, которые потребуют увеличения необходимой тепловой мощности. Введём коэффициент «h», учитывающий и эту особенность рассчитываемого помещения:

— сверху расположен «холодный» чердак: h = 1,0;

— сверху расположен утепленный чердак или иное утепленное помещение: h = 0,9;

— сверху расположено любое отапливаемое помещение: h = 0,8.

- «i» — коэффициент, учитывающий особенности конструкции окон

Окна – один из «магистральных маршрутов» течек тепла. Естественно, многое в этом вопросе зависит от качества самой оконной конструкции. Старые деревянные рамы, которые раньше повсеместно устанавливались во всех домах, по степени своей термоизоляции существенно уступают современным многокамерным системам со стеклопакетами.

Без слов понятно, что термоизоляционные качества этих окон — существенно различаются

Но и между ПВЗХ-окнами нет полного единообразия. Например, двухкамерный стеклопакет (с тремя стеклами) будет намного более «теплым» чем однокамерный.

Значит, необходимо ввести определенный коэффициент «i», учитывающий тип установленных в комнате окон:

— стандартные деревянные окна с обычным двойным остеклением: i = 1,27;

— современные оконные системы с однокамерным стеклопакетом: i = 1,0;

— современные оконные системы с двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом, в том числе и с аргоновым заполнением: i = 0,85.

- «j» — поправочный коэффициент на общую площадь остекления помещения

Какими бы качественными окна ни были, полностью избежать теплопотерь через них все равно не удастся. Но вполне понятно, что никак нельзя сравнивать маленькое окошко с панорамным остеклением чуть ли ни на всю стену.

Чем больше площадь остекления, тем значительнее общие теплопотери

Потребуется для начала найти соотношение площадей всех окон в комнате и самого помещения:

х = ∑Sок / Sп

∑Sок – суммарная площадь окон в помещении;

Sп – площадь помещения.

В зависимости от полученного значения и определяется поправочный коэффициент «j»:

— х = 0 ÷ 0,1 → j = 0,8;

— х = 0,11 ÷ 0,2 → j = 0,9;

— х = 0,21 ÷ 0,3 → j = 1,0;

— х = 0,31 ÷ 0,4 → j = 1,1;

— х = 0,41 ÷ 0,5 → j = 1,2;

- «k» — коэффициент, дающий поправку на наличие входной двери

Дверь на улицу или на неотапливаемый балкон — это всегда дополнительная «лазейка» для холода

Дверь на улицу или на открытый балкон способна внести свои коррективы в тепловой баланс помещения – каждое ее открытие сопровождается проникновением в помещение немалого объема холодного воздуха. Поэтому имеет смысл учесть и ее наличие – для этого введем коэффициент «k», который примем равным:

— двери нет: k = 1,0;

— одна дверь на улицу или на балкон: k = 1,3;

— две двери на улицу или на балкон: k = 1,7.

- «l» — возможные поправки на схему подключения радиаторов отопления

Возможно, кому-то это покажется несущественной мелочью, но все же – почему бы сразу не учесть планируемую схему подключения радиаторов отопления. Дело в том, что их теплоотдача, а значит, и участие в поддержании определенного температурного баланса в помещении, достаточно заметно меняется при разных типах врезки труб подачи и «обратки».

| Иллюстрация | Тип врезки радиатора | Значение коэффициента «l» |

|---|---|---|

| Подключение по диагонали: подача сверху, «обратка» снизу | l = 1.0 |

| Подключение с одной стороны: подача сверху, «обратка» снизу | l = 1.03 |

| Двухстороннее подключение: и подача, и «обратка» снизу | l = 1.13 |

| Подключение по диагонали: подача снизу, «обратка» сверху | l = 1.25 |

| Подключение с одной стороны: подача снизу, «обратка» сверху | l = 1.28 |

| Одностороннее подключение, и подача, и «обратка» снизу | l = 1.28 |

- «m» — поправочный коэффициент на особенности места установки радиаторов отопления

И, наконец, последний коэффициент, который также связан с особенностями подключения радиаторов отопления. Наверное, понятно, что если батарея установлена открыто, ничем не загораживается сверху и с фасадной части, то она будет давать максимальную теплоотдачу. Однако, такая установка возможна далеко не всегда – чаще радиаторы частично скрываются подоконниками. Возможны и другие варианты. Кроме того, некоторые хозяева, стараясь вписать приоры отопления в создаваемый интерьерный ансамбль, скрывают их полностью или частично декоративными экранами – это тоже существенно отражается на тепловой отдаче.

Если есть определенные «наметки», как и где будут монтироваться радиаторы, это также можно учесть при проведении расчетов, введя специальный коэффициент «m»:

| Иллюстрация | Особенности установки радиаторов | Значение коэффициента «m» |

|---|---|---|

| Радиатор расположен на стене открыто или не перекрывается сверху подоконником | m = 0,9 |

| Радиатор сверху перекрыт подоконником или полкой | m = 1,0 |

| Радиатор сверху перекрыт выступающей стеновой нишей | m = 1,07 |

| Радиатор сверху прикрыт подоконником (нишей), а с лицевой части — декоративным экраном | m = 1,12 |

| Радиатор полностью заключен в декоративный кожух | m = 1,2 |

Итак, с формулой расчета ясность есть. Наверняка, кто-то из читателей сразу возьмется за голову – мол, слишком сложно и громоздко. Однако, если к делу подойти системно, упорядочено, то никакой сложности нет и в помине.

У любого хорошего хозяина жилья обязательно есть подробный графический план своих «владений» с проставленными размерами, и обычно – сориентированный по сторонам света. Климатические особенности региона уточнить несложно. Останется лишь пройтись по всем помещениям с рулеткой, уточнить некоторые нюансы по каждой комнате. Особенности жилья — «соседство по вертикали» сверху и снизу, расположение входных дверей, предполагаемую или уже имеющуюся схему установки радиаторов отопления – никто, кроме хозяев, лучше не знает.

Рекомендуется сразу составить рабочую таблицу, куда занести все необходимые данные по каждому помещению. В нее же будет заноситься и результат вычислений. Ну а сами вычисления поможет провести встроенный калькулятор, в котором уже «заложены» все упомянутые выше коэффициенты и соотношения.

Если какие-то данные получить не удалось, то можно их, конечно, в расчет не принимать, но в этом случае калькулятор «по умолчанию» подсчитает результат с учетом наименее благоприятных условий.

Можно рассмотреть на примере. Имеем план дома (взят совершенно произвольный).

Для примера взят совершенно произвольный план жилого дома

Регион с уровнем минимальных температур в пределах -20 ÷ 25 °С. Преобладание зимних ветров = северо-восточные. Дом одноэтажный, с утепленным чердаком. Утепленные полы по грунту. Выбрана оптимальное диагональное подключение радиаторов, которые будут устанавливаться под подоконниками.

Составляем таблицу примерно такого типа:

| Помещение, его площадь, высота потолка. Утепленность пола и «соседство» сверху и снизу | Количество внешних стен и их основное расположение относительно сторон света и «розы ветров». Степень утепления стен | Количество, тип и размер окон | Наличие входных дверей (на улицу или на балкон) | Требуемая тепловая мощность (с учетом 10% резерва) |

|---|---|---|---|---|

| Площадь 78,5 м² | 10,87 кВт ≈ 11 кВт | |||

| 1. Прихожая. 3,18 м². Потолок 2.8 м. Утеленный пол по грунту. Сверху — утепленный чердак. | Одна, Юг, средняя степень утепления. Подветренная сторона | Нет | Одна | 0,52 кВт |

| 2. Холл. 6,2 м². Потолок 2.9 м. Утепленный пол по грунту. Сверху — утепленный чердак | Нет | Нет | Нет | 0,62 кВт |

| 3. Кухня-столовая. 14,9 м². Потолок 2.9 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Свеху — утепленный чердак | Две. Юг-Запад. Средняя степень утепления. Подветренная сторона | Два, однокамерный стеклопакет, 1200 × 900 мм | Нет | 2.22 кВт |

| 4. Детская комната. 18,3 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Сверху — утепленный чердак | Две, Север — Запад. Высокая степень утепления. Наветренная | Два, двухкамерный стеклопакет, 1400 × 1000 мм | Нет | 2,6 кВт |

| 5. Спальная. 13,8 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Сверху — утепленный чердак | Две, Север, Восток. Высокая степень утепления. Наветренная сторона | Одно, двухкамерный стеклопакет, 1400 × 1000 мм | Нет | 1,73 кВт |

| 6. Гостиная. 18,0 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол. Сверху -утепленный чердак | Две, Восток, юг. Высокая степень утепления. Параллельно направлению ветра | Четыре, двухкамерный стеклопакет, 1500 × 1200 мм | Нет | 2,59 кВт |

| 7. Санузел совмещенный. 4,12 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол. Сверху -утепленный чердак. | Одна, Север. Высокая степень утепления. Наветренная сторона | Одно. Деревянная рама с двойным остеклением. 400 × 500 мм | Нет | 0,59 кВт |

| ИТОГО: |

Затем, пользуясь размешенным ниже калькулятором производим расчет для каждого помещения (уже с учетом 10% резерва). С использованием рекомендуемого приложения это не займет много времени. После этого останется просуммировать полученные значения по каждой комнате – это и будет необходимая суммарная мощность системы отопления.

Результат по каждой комнате, кстати, поможет правильно выбрать требуемое количество радиаторов отопления – останется только разделить на удельную тепловую мощность одной секции и округлить в большую сторону.

Калькулятор расчета требуемой тепловой мощности отопления по помещениям

Согласитесь, что рассчитанные результаты, особенно если рассматривать по помещениям в отдельности, могут существенно отличаться от тех, которые получились бы при упоминавшимся выше соотношении 100 Вт на 1 м².

Кстати, калькулятор дает возможность немного «поиграть» с теми исходными данными, которые хозяева в силах изменить, и посмотреть, как будут меняться результаты. Возможно, это поможет выявить «слабые места» и придаст своеобразный импульс на принятие мер по обеспечению максимальной утепленности дома. Затраты на качественную термоизоляцию очень быстро окупятся экономией на системе отопления.

Приведенная система расчета тепловой мощности отопления может вызвать вопрос в том плане, что достаточно размыто указаны критерии утепленности стен. С этим можно согласиться – но это сделано лишь для упрощения самостоятельны вычислений с вполне допустимым уровнем погрешности. Если отталкиваться от точного «канонического» расчета тепловых потерь, алгоритм получится слишком сложным и громоздким, и далеко не каждый среднестатистический посетитель сможет с ним разобраться.

Тем не менее, в качестве полезного «бонуса» будет представлена несложная методика достаточно точной оценки теплотехнических характеристик стен и других элементов здания, чтобы любой хозяин смог сам увидеть, насколько они утеплены, и в какой дополнительной термоизоляции еще нуждаются.

Оценка степени утепленности элемента дома и требуемой толщины термоизоляции

Общий принцип расчета

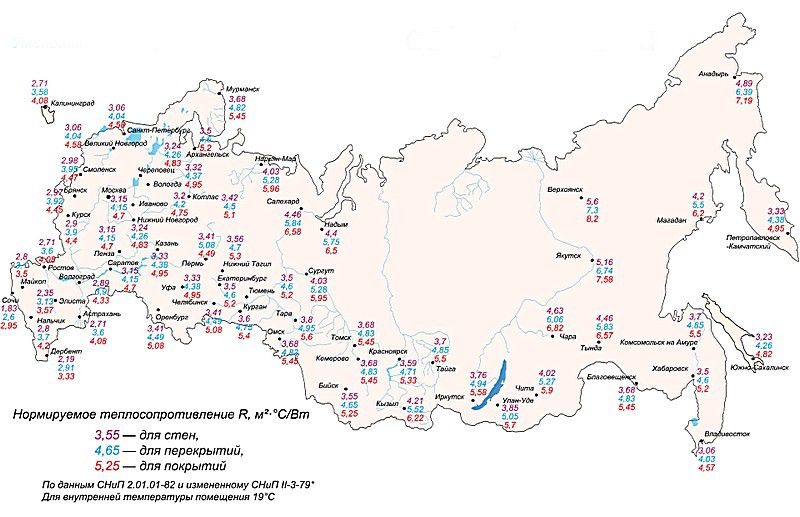

Принцип расчета заключается в том, что каждая строительная конструкция жилого дома должна обладать определенным нормированным значением сопротивления теплопередаче. Эти параметры рассчитаны специалистами и сведены в таблицах СНиП, отдельно для каждого региона, в зависимости от особенностей климатических условий.

Таблицы слишком объемны, поэтому в нашем случае предлагаем воспользоваться картой-схемой, расположенной ниже.

Карта схема с нормированными значениями сопротивления теплопередаче строительных конструкций

Обратите внимание, что для стен, перекрытий (полов или потолков) и покрытий (кровля) указаны свои значений – они выделены различными оттенками.

Чаще всего и стены, и другие ограждающие элементы дома имеют многослойную конструкцию (впрочем, это не догма – возможно и однослойное строение, но так расчет будет ещё проще). Каждый из слоев обладает собственными характеристиками термического сопротивления, и все они в сумме дадут итоговый параметр.

Значение сопротивления теплопередаче для каждого отдельного слоя равно:

Rx = hх / λх

hх — толщина слоя в метрах

λх — значение коэффициента теплопроводности материала слоя. Это табличная величина, которую несложно отыскать в справочниках для любого из строительных, отделочных или утеплительных материалов.

Таким образом, зная особенности конструкции стены или другого ограждения, несложно рассчитать суммарную величину сопротивления теплопередаче и выявить, насколько она не соответствует нормированному значению. Ну а если полученную разницу умножить на коэффициент теплопроводности выбранного термоизоляционного материала, то это станет рекомендуемой толщиной утепления, чтобы конструкция соответствовала необходимым параметрам.

Упрощенная схема многослойной ограждающей конструкции

В предложенном ниже калькуляторе предусмотрен расчет для многослойной конструкции, включающей основной слой (поз. 1), уже имеющееся утепление (если оно есть) (поз. 2), слой внутренней (поз. 3) и внешней (поз. 4) отделки. Если каких-то слоев в реальности нет – то этот пункт в калькуляторе просто не заполняется.

Примечание: в расчёт не берутся внешние отделочные слои вентилируемых конструкций фасада или кровли (например, сайдинг или кровельный материал), так как их термическое сопротивление не оказывает значимого воздействия на общую утепленность.

Последним пунктом в калькуляторе будет предложено выбрать тот или иной вид утеплителя, и в результате расчетов будет указана рекомендуемая толщина термоизоляционного слоя.

Калькулятор оценки необходимости дополнительного утепления

Вот теперь оценить степень утепленности своих стен (или других элементов здания), для расчета необходимой тепловой мощности отопления – уже не составит большого труда. Можно поступить примерно так – ввести все запрашиваемые значения, а в конце указать в качестве утеплителя, например, минеральную базальтовую вату.

- Если получится результат, стремящийся к нулю (менее 10 мм толщины) или даже отрицательное значение, то можно считать стены хорошо утепленными.

- При рекомендуемой толщине утепления до 75 ÷ 80 мм можно условно считать, что стены имеют среднюю степень утепленности.

- В том случае, когда результат больше, а еще хуже — «зашкаливает» за 100 мм – беда, уровень теплопотерь очень высокий, и система отопления будет «пожирать» энергоресурсы на никому не нужный «обогрев улицы». И в этом случае главные усилия должны быть сконцентрированы на обеспечение надежной термоизоляции.

Безусловно, при желании в интернете можно отыскать более мощные программы профессионального уровня сложности для расчета теплотехнических характеристик системы отопления. В качестве примера – видеосюжет, в котором показан процесс подобного расчета. Но, повторимся, для проведения самостоятельных вычислений вполне подойдет и предложенная методика – уровень погрешности будет вполне допустимым. Печь долгого горения узнавайте по ссылке.

Видео: пример расчета системы отопления с помощью специальной прикладной программы

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое байпас в системе отопления

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 11.02.2016

Понравилась статья?

Сохраните, чтобы не потерять!