СЛАВЯНЕ

Начнём от печки

Русская печь кажется настолько неотъемлемой, исконной национальной принадлежностью нашего народа, что некоторые авторы исторических романов не задумываясь помещают её в интерьер избы, например, IХ века. Между тем печь прошла путь не менее длинный, чем сама изба, и на этом пути не раз меняла свой облик, приспосабливаясь к нуждам людей.

Несомненно, древнейшие предки славян, как и другие первобытные племена, варили пищу и грелись вокруг обычных костров («обычный» – слово неточное; устроить хороший костёр – тоже наука). С переходом к оседлости и основательным жилищам костры переселились под крышу и обрели постоянное место в доме. Так появились очаги, выложенные камнями. Однако коэффициент полезного действия очага невелик: чтобы поддерживать в доме тепло, требуется слишком много дров. Поэтому с течением времени открытый очаг начал превращаться в печь. Печь лучше нагревала дом и дольше сохраняла тепло, да и в отношении пожара была куда безопасней.

Когда же предки славян впервые начали складывать («бить») печи? Трудно ответить на этот вопрос. Обнаружив в руинах древней полуземлянки груду камней, археологи не всегда могут определённо сказать – то ли это очаг, то ли остатки развалившейся каменной печи… Вероятно, печи появились у наших предков достаточно рано, чему немало способствовали суровые зимы в местах их расселения. Во всяком случае, среди более чем тысячи изученных археологами домов, относящихся к интересующей нас эпохе, лишь в нескольких были достоверно зафиксированы открытые очаги. Исследователи единодушны в том, что уже в VI веке славяне в подавляющем большинстве пользовались печью, а не очагом.

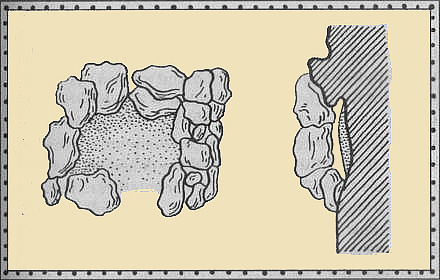

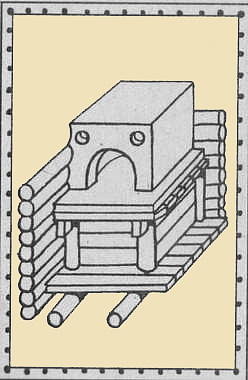

Археологические находки свидетельствуют, что на всей тогдашней территории расселения восточных славян конструкция печи оставалась примерно одинаковой. Это была печь-каменка вроде тех, что и сегодня ещё можно встретить в старых деревенских банях. Такие печи были невысокими, прямоугольной формы, размером, как правило, чуть больше 1х1 м. Нижнюю часть печных стенок выкладывали из крупных камней, стараясь подбирать плоские. Для верха использовали камни помельче. Никакого связующего раствора не применяли; при раскопках иногда попадается только глина, смешанная с черепками битых горшков. Ею в ряде случаев замазывали и щели между камнями. Причём иногда удаётся установить, что черепки были не от испорченной посуды – нарочно разбивался новенький, целый горшок. Скорее всего, это связано с магическими функциями печи, вообще огня, домашнего очага.

Печь-каменка.

IX–X века

К сорту камня особых требований, впрочем, не предъявляли – брали тот, что оказывался под рукой: известняк, песчаник, гранит, иногда даже куски железной руды. Если же подходящих камней не находилось, вместо них использовали комья обожжённой глины и строили из «искусственных камней» точно так же, как из природных. Традиция превыше всего!

Самый верх печи перекрывали большим плоским камнем, а когда такой камень не удавалось найти, – искусно выкладывали свод из небольших камней. В том случае, если свод получался достаточно ровным, на нём размещали глиняную жаровню.

На левом берегу Днепра (территория племени северян), а также на территории нынешних Румынии и Болгарии существовал ещё один вид печи. В этих местах основным жилищем была полуземлянка; так вот, печь возникала непосредственно при выкапывании котлована. Её попросту вырезали в материковом останце. Учёные полагают, что эта традиция сложилась не позже VII века.

Печной свод был сплошным, дым выходил наружу, прямо в жилое помещение, через устье печи. Жилища с такими печами назывались «курными» или «чёрными» («топить по-чёрному»), потому что на внутренней стороне крыши и на верхних венцах стен оседал толстый слой сажи. Из-за этого в славянских жилищах очень долго не делали потолков, так что при относительно небольшой площади курные избы были достаточно высоки – по мнению некоторых исследователей, до полутора «нормальных» этажей. Это затем, чтобы поднимающийся кверху дым плавал по крайней мере выше людских голов и не ел глаза.

Печь ставили обычно устьем в сторону входа, в правом углу, но были поселения, где предпочитали левый. Таких поселений не много, они являются, скорее, исключением. Не забудем, что разожжённая печь в зимнее время была одним из основных источников света. Не забудем также, что важнейшим женским рукоделием в те времена было прядение. Сидя на лавке возле устья печи, женщина правой рукой вращала веретено, левой же сучила нить и, конечно, то и дело поглядывала в ту сторону. Если печь стояла слева от входа, свет падал неудобно для работы. Ещё в начале ХХ века в русской деревне было множество курных изб, в которых, словно полторы тысячи лет назад, работали у печи домашние мастерицы. Не случайно в Словаре В.И. Даля изба с левосторонним расположением печи названа «избой-непряхой» за то, что в подобном жилище женщине «не с руки» прясть.

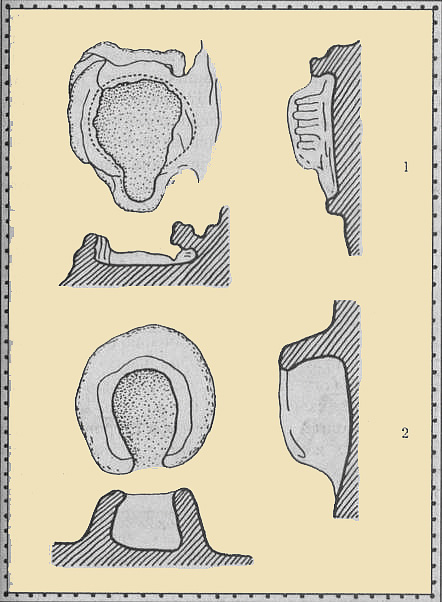

В VIII—Х веках печи по-прежнему ставили в дальнем от входа углу, и правостороннее расположение преобладало. Однако время и народная смекалка внесли некоторое разнообразие в конструкцию печи. Каменки строили в прежних традициях, но наряду с ними появились и распространились печи, полностью вылепленные из глины. Чтобы мягкая глина в процессе «битья» печи не обвалилась под собственной тяжестью, вначале делали плетёный каркас. Когда печь начинали топить, каркас выгорал, но в нём уже не было надобности – глина обжигалась и затвердевала. Куски глины с отверстиями, оставшимися от выгоревшего каркаса, найдены при раскопках.

1. Глинобитная печь с каркасом. XII–XIII века.

2. Глинобитная печь. X век

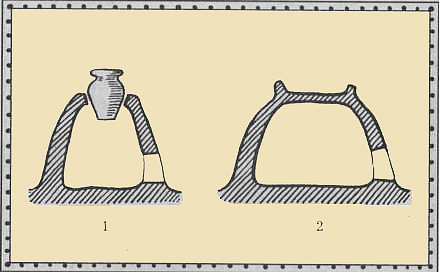

Как же готовили пищу в этих печах? Учёные указывают, что высота устья обычно была не более 20–30 см – только всунуть полено. Затруднительно вставить в такую печь горшок со щами на целую большую семью, тем более посадить печься хлебы. С другой стороны, пища в горшке, поставленном сверху на печь, закипеть и свариться не могла – не хватило бы температуры. С хлебами вопрос разъяснился, когда были найдены остатки специальных хлебных печей с широкими устьями. Они располагались в отдельных постройках или выгородках из плетня. Насчёт супа и каши вопрос оставался открытым, пока археологам не попались остатки рухнувших сводов с круглыми, тщательно заглаженными отверстиями диаметром около 20 см. Некоторые исследователи сначала решили, что эти отверстия предназначались для выхода дыма. Такая точка зрения, впрочем, вскоре отпала, поскольку в этом случае печь сразу стала бы хуже греть, чего наши пращуры, конечно, допустить не могли. Значит, во время протапливания печи отверстие чем-то плотно закрывали. Чем же? И тогда учёных осенило: днищем горшка! Разведя в печи огонь, в отверстие свода вставляли горшок. И варили пищу, как на плите. Иногда на отверстие ставили глинобитные, с высокими «окраинами» сковородки.

1. Глинобитная печь с отверстием в своде.

2. Глинобитная печь с жаровней

Выбор материала для печи (камня или глины) первоначально был связан с местными условиями, то есть с наличием или отсутствием подходящего камня. Однако в VIII—Х веках материал и форма печи (прямоугольная или круглая, появившаяся в Х веке) стали зависеть большей частью от сложившихся в данном месте традиций, превращаясь в этнографический признак.

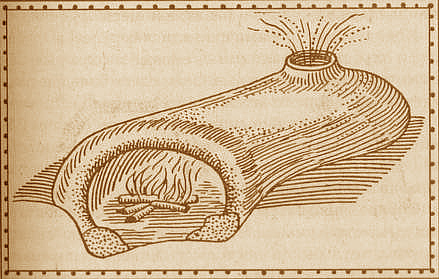

Глиняная печь с дымоходом

Глиняные печи, впервые возникшие на юге Руси, с течением столетий продвигались на север, постепенно увеличиваясь в размерах. Жители северных лесов, приверженцы каменок, стали совмещать камень и глину, ставя перед современными учёными нелёгкую проблему: в какую графу занести ту или иную печь, к каменным или глиняным? Наиболее полно такие печи изучены на новгородском материале. К ХII—ХIII векам длина стороны прямоугольного основания этих печей достигала 1,2–2,0 м, а то и более. Примерно в это же время в богатых жилищах южной Руси появляются и дымоходы. Вот только смотрели они не вертикально вверх, как у «классической» русской печи. Для дыма устраивали… горизонтальный отвод: к отверстию в верхней части печи пристраивали доску, обмазанную глиной, а над ней размещали трёхсторонний опрокинутый жёлоб из обожжённой глины. На севере, видимо, дымоходы появились несколько позже. Но, так или иначе, подавляющее большинство древнерусских жилищ долгие века ещё отапливалось по-чёрному.

Являлось ли это свидетельством беспросветной бедности и отсталости, как иногда пишут? Учёные утверждают, что курной избе были присущи не только сплошные недостатки. Уже говорилось о том, что чёрные избы имели довольно значительную высоту. Это давало много места для дыма наверху. «Лишний» объём не пропадал зря: к кровельным балкам подвешивали на просушку вещи, не боявшиеся копоти и нуждавшиеся в периодической дезинфекции, чтобы не заводилась гниль (например, сети), а также некоторые продукты, которым не вредило «копчение». По свидетельству этнографов, для протопленной чёрной избы характерен сухой, тёплый воздух, дышалось там легко, потому что при топке изба волей-неволей проветривалась: приходилось раскрывать дверь. Судя по позднейшим данным, наши пращуры предпринимали различные ухищрения, чтобы во время такого проветривания не допускать в избу сырость и холод снаружи. Курные избы очень редко отсыревали, к тому же прокопчённое дерево не гнило. И наконец, «чёрная» беструбная печь требовала меньше дров по сравнению с «белой», давала больше тепла…

Заготовка дров, кстати, тоже была целой наукой. Заготавливали их обычно зимой: такие дрова, по мнению специалистов, жарче сгорают, а в поленницах не преют и не гниют. Старались, чтобы дрова, прежде чем попасть в печку, пролежали целый год и наилучшим образом высохли. Сказанное относится к лесной полосе России конца ХIХ века, но учёные отмечают, что такие традиции выработались у славян очень, очень давно. В Ладоге, в слоях IХ—Х веков, найдены пни для расколки дров и развалившиеся поленницы…

Идеальными дровами считались берёзовые, дубовые и ольховые. Средними – еловые и сосновые. Самыми плохими – осиновые. Осина даёт большое пламя: злого и жадного человека сравнивали в Древней Руси с огнём, зажжённым на «трепетице» (осине). Современный человек такое сравнение не вдруг и поймёт, тогдашний же слушатель сразу весьма ярко и образно представлял себе, о чём речь…

Справедливости ради отметим, что после появления дымоходов смекалистые хозяева стали добавлять в дрова хотя бы по нескольку осиновых поленьев: сильное пламя прекрасно вычищало сажу из труб.

Судя по данным письменных источников, наши предки относились к неудобствам жизни в курной избе философски: «Горести дымные не терпев, тепла не видати!» Это не значит, конечно, что народная мысль не работала над усовершенствованиями. Про высокую кровлю уже говорилось; по утверждению многих исследователей, в ней устраивали отверстие-дымогон, открывавшееся с помощью специального шеста. Остроумным приспособлением были полки, тянувшиеся вдоль всех стен примерно на высоте нижней границы распространения дыма. На эти полки сыпалась сверху сажа: их так и называли – «сыпухи». Они разграничивали верхнюю, закопчённую, и нижнюю, чистую, части избы. Пониже сыпух устраивали другие полки – полицы, на которые ставили посуду.

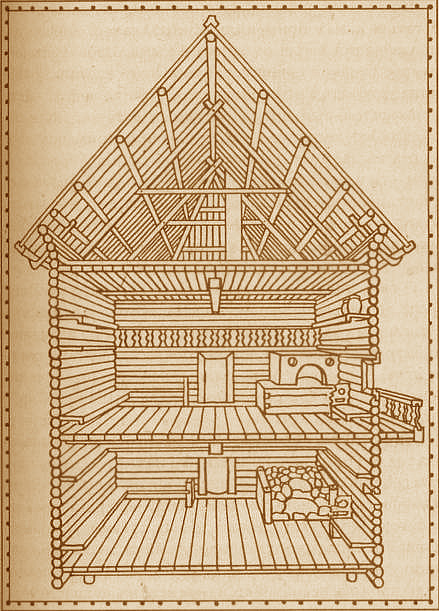

Новгородская изба на жилом подклете.

Реконструкция

По мнению некоторых архитекторов, в больших, богатых домах применяли оригинальный способ использования тепла от печного дыма. Изба делилась надвое стенкой; значительная высота крыши позволяла устроить в отгороженной, неотапливаемой части дополнительный, промежуточный «этаж», куда попадали по лесенке – всходу. Стену, примыкавшую к отапливаемому помещению, отлично прогревал дым – и в то же время «горестей дымных» удавалось счастливо избежать. Ряд учёных полагает, что эти-то уютные комнаты и назывались в древности «горницами», ведь «горний» значит «верхний», это слово родственно слову «гора».

Реконструкция печи

О священной, магической силе Государыни Печи было достаточно сказано в главе «Огонь Сварожич». Напомним только, что печь была вторым по значению «центром святости» в доме – после красного, Божьего угла, – а может быть, даже и первым: не случайно же родилось в народе выражение «начать от печки», то есть с самого начала.

Автору этих строк довелось как-то услышать рассказ туристов, прибывших на байдарке в одну из глухих северных деревень. Они расположились ночевать в заброшенном доме, хотя местные жители очень не советовали им этого делать: по их словам, там часто появлялся призрак умершей хозяйки, женщины неуживчивой и недоброй, – мало ли что! Ночь в самом деле прошла неспокойно из-за всяких подозрительных шорохов по углам, но ничего худого с путешественниками не случилось. Жители деревни объяснили это тем, что двое друзей улеглись спать на печи: к печи, по общему мнению, недобрая гостья не смела приблизиться.

Отопление в Древней Руси

Стою я у врат Покрова на Нерли, и вдруг подходит экскурсия с детишками малыми. Седовласый учитель и спрашивает у ребятишек: «А кто из вас знает для чего вот эти отверстия у подножия Храма?» Одна девочка отвечает: «Наверно, для воздуха.» «Правильно! Именно по ним отводился нагретый воздух. Так в древней Руси отапливали Храмы.» И он стал рассказывать о сложной системе вентиляции и отопления древних Храмов домонгольской Руси.

Немного слышала об этом. Но чтобы была целая , глубоко продуманная, технически грамотная и сложная система отопления- даже и не предполагала. А ведь, и правда, она должна была быть. А как же иначе? Русь- это не тропики, и зимы у нас суровые, с морозами до 40 градусов. Да и службы Православные в Храмах- не на скамеечке сидючи, и не на полу возлежаще, отдыхаючи, а стойко в смирении все долгую службу на ногах твердо стояти. Тут никакие валенки не спасут и стены холодные не согреют. Так как же оно было в Древней-то Руси?

Особенно об этом вопросе никогда не задумывалась, а тут вдруг, у врат Храма, ответ прямо с неба пришел. Ушла экскурсия. Я поближе подошла, все внимательно рассмотрела. И правда, вентиляционные ходы! Потом в Храм зашла, и там отдушины, ниши для отопления, и еще много того, что сразу и не увидишь, если не знаешь, что искать. И на полы полюбовалась. А железные, чугунные видела в Софии Киевской. Еще помню, тогда очень удивилась- ведь с такими полами холодно , наверно, зимой-то на службе стоять, ноги озябнут шибко.. Но может все как раз наоборот? И полы-то железные, чугунные для обогрева? Если уж по желобам под полом теплый воздух идет, то и стоять не так холодно. Ведь известно- ноги в тепле- это залог здоровья. Где ноги теплые, там и сердцу веселее. А уж когда домой вернулась, то принялась искать информацию в инете. Маловато, правда, написано, да, наверно, и мало с тех давних-то времен и сохранилось.. И во годины тяжкие разбирались те полы железные да чугунные на нужны военные, да и ворог не щадил красоты и древности. Вот и подзабылось чуток, и мастерство древнее, от рода в род знания хранящее, и слава былая, что шла по Руси бок о бок с Правдой и Верой. И мало мы еще знаем по истории Древней Руси. Как строили, и про отопление, вентиляцию и литье, про многочисленные инженерные хитрости да выдумки, и про богатейшее наследие древнего народа, его былины, сказания, орнаменты и декор, росписи, все то , что отражает высочайшую культуру и богатство Человеческой души. Древние Храмы… Как о многом они говорят. И не пришла ли пора вспомнить все и поднять былое наследие и могущество государства Русского?

Вот что удалось узнать, негусто, правда, но пока так:

«Совершенно особый пример чрезвычайно роскошного пола обнаружен при раскопках собора в Боголюбове. Здесь найдены остатки пола из полированных плит красной меди. По сведениям летописи, медный пол («дно медяное») имелся же в Успенском соборе во Владимире. В церкви Ивана в Холме «внутрьнии же ей помост бе слит от меди и от олова чиста, яко блещатися яко зерцалу».

«На территории современной Самарской области проводились раскопки средневекового города Мурома. Археологи неожиданно наткнулись на совершенно нетипичное для X-XII веков прошлого тысячелетия сооружение, которое поразительно напоминает современную мини котельную. Принцип действия этой системы был таков. Рядом с домами строилась большая отопительная печь. Горячий воздух из этой печи через систему подземных глиняных труб поступал в жилище, под которым трубы продолжались, и обогревал не только полы, но и специальные каменные диваны. Ученые предполагают, что эта технология была позаимствована у древних римлян. Это, с одной стороны, похоже, доказывает существование связей между Древней Русью и Древним Римом, но с другой -не объясняет того, почему римская «штучка» обнаружена аж под Самарой, а не в Киеве. Ну а сегодня открытием археологов заинтересовались энергетики, которые профинансировали дальнейшее проведение раскопок. News.Battery.Ru — Аккумулятор Новостей, 18.12.2002 Источник: РИА «Новости»

Ярославль. Церковь Рождества Христова 1635 и 1644.

Над Никольским приделом находится придел Петра и Павла. Сохранились фрагменты интересной системы отопления: горячий воздух поднимался из печи подклета по вертикальному внутреннему каналу и обогревал верхний придел.

http://sobory.narod.ru/yaroslavl/yarosl_ci. ozhd_chr..

«Редкий памятник — гражданская постройка, состоя¬щая из двух помещений, пол которых был расположен несколько ниже уровня земли. В постройке обнаружены фрагменты богатого убранства интерьера . Здесь же найдены керамические водопроводные трубы. По-видимому, это остатки бани, построенной епископом Ефремом. http://www.archi.ru/lib/publication.html?fl=5&id=..

Ефрем, ставший переяславльским епископом в 1077 г.»

Из комментов: «На Руси так издавна отапливались храмы, особенно деревянные, сочетая отопление с вентиляцией, что очень важно для деревянных построек. Также отапливались дворцы удельных князей и, даже, дома купечества. Интересно, что до сих пор некоторые старые потомственные печники могут сотворить такое чудо на дровяном отоплении. http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=272922

«Наши предки многие века назад ставили маленькую печурку в подвале терема или в подклете церкви, и за ее счет обогревали весь терем или храм. Горячий воздух от печки по системе капилляров отапливал все пространство.»

«..в разных частях храма в стенах были устроены маленькие печурки. их было несколько. Их топили и обогревали и стены и внутреннее пространство. в нижнем ярусе храма делали истопную»

Большое количество дров (а это были целые брёвна!) укладывали на колосники и разжигали. На то время, пока топливо горит, открывалась дымовая заслонка. Затем её закрывали, и открывали заслонку тепловую, и жар по тепловым каналам распространялся внутри стен, обогревая помещения длительное время. Даже в зимнее время такую печь было достаточным топить один раз в неделю. http://www.tulahistory.com/viewtopic.php?f=7&t=6753

«Нашел интересный момент в отоплении, вот храм тибетский к примеру. Там под полом идет целая система ходов для дыма, и огромный храм отапливала какая то жалкая печка ! Представляете? Дым выходил почти холодным уже (как писали эксперты). Наши предки многие века назад ставили маленькую печурку в подвале терема или в подклете церкви, и за ее счет обогревали весь терем или храм. Горячий воздух от печки по системе капилляров отапливал все пространство. http://forum.rmnt.ru/threads/otoplenie-v-starinu-kak-..

Фундаменты. «Некоторые из памятников каменной архитектуры построены на деревянном фундаменте, т.е. на сваях, или на свайках, или на ростверках, или на лежнях, или на стульях. Эти открытия невольно наводят на мысль, что на всем протяжении веков существования России её зодчими применялись деревянные конструкции под фундаментами каменных зданий.»

«Однако под настилом пола обязательно делали специальный слой подготовки. В памятниках XI в. уже можно видеть различные варианты таких подсыпок. Очень разнообразны слои подготовки пола в памятниках XII в.: это прослойки песка, глины, суглинка, земли, известкового раствора, мелкого кирпичного или известнякового щебня. Состав слоев и их сочетание были самыми разными, а общая толщина до весьма значительных величин.»

Среди несколько более ранних построек подъем пола примерно на 1 м выше уровня земли обнаружен в витебской церкви Благовещения. http://tehlib.com/arhitektura/stroitel-ny-e-konstrukt.. Древнерусское зодчество: полы. П. А. Раппопорт.

П. А. Раппопорт.Строительное производство Древней Руси (X-XIII вв.)

http://www.russiancity.ru/books/b36b.htm#c6

«В Древнем мире. Самый простой и древний способ отопления путем сжигания топлива внутри помещения соседствовал с центральными установками водяного и воздушного отопления. ..для отопления уже в то время использовались системы трубок, в которые подавалась горячая вода из закрытых котлов, находящихся в подвалах домов. Римская система воздушного отопления .. была устроена так: наружный воздух нагревался в подпольных каналах, предварительно прогретых горячими газами, и поступал в отапливаемые помещения. ..Костры, очаги и примитивные печи использовались в жилищах бедняков, водяное и воздушное отопление — в дворцах и банях знати. Это различие в отопительных установках, имевшееся 2000- 3000 лет назад, существовало и в средние века. В дворцах устраивалось центральное огневоздушное подпольное отопление, обнаруженное при раскопках на территории Хакасии в Сибири, Древних Китая и Греции.»

«Львов оборудовал Муринскую церковь «воздушными», или «духовыми», печами своей конструкции. Такие печи, благодаря оригинальным ходам, проложенным в стенах для воздушного потока с улицы, не только обогревали помещение, но и проветривали его. Увлеченный совершенствованием печного отопления, Львов в своем двухтомном труде «Русская пиростатика. » подробно описал «воздушные» печи, рассчитывая, что они могут быть с пользой применены в любом доме, но особенно там, где скапливается много людей, — в больницах, церквах, воспитательных домах, богадельнях.» http://www.fondlvova.ru/index.php?m=62&p=154

http://www.russiancity.ru/books/b36b.htm#c6

http://gubernia.pskovregion.org/number_452/07.php

В феврале 2016 москвичей ждет интересная историческая лекция с очерками храмостроения на Руси под названием «Когда и зачем стали отапливать храмы?». Об этом расскажет в ходе бесплатных лекций историк и краевед Александр Ракитин. Но не нашла лекцию. Может кто –то и слышал ее. )