- Отопление приточной вентиляцией

- Устройство приточной вентиляции

- Можно ли отопить помещение встроенным в систему приточной вентиляции нагревателем?

- Таким образом, назначение калорифера (водяного или электрического):

- Обеспечение регулируемого притока воздуха в жилых зданиях: проблемы и решения

- В качестве предисловия

- Какой расход воздуха должны обеспечивать приточные устройства

- Что применяется: обзор некоторых технических решений приточных устройств

- Литература

Отопление приточной вентиляцией

Вентиляция квартиры, офиса или частного дома может осуществляться приточной или приточно-вытяжной установкой. В большинстве случаев клиенты предпочитают устанавливать приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла и с предварительным нагревом приточного воздуха. Подобное решение часто сбивает заказчиков с толку: зачем тогда система отопления, если можно обогреть квартиру приточной установкой или встроенной в нее нагревателем? Разберемся сначала с конструкцией вентиляционной установки и обоснуем утверждение, что приточная установка не может заменить систему отопления.

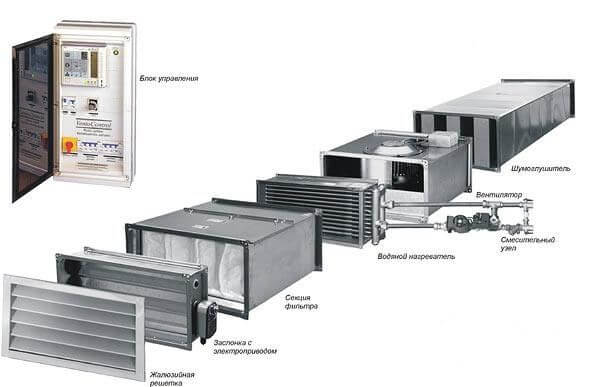

Конструкция наборной приточной установки

Устройство приточной вентиляции

• решетка для забора воздуха — пропускает воздух в систему вентиляции, чем предотвращает попадание в нее осадков, животных или мелких предметов, которые могли бы повредить работе системе вентиляции;

• воздушный клапан — это автоматизированный клапан, который блокирует попадание воздуха с улицы в систему вентиляции тогда, когда она выключена и когда это не желательно;

• фильтр — он служит для очистки приточного воздуха в системе вентиляции.

• калорифер — предназначен для нагрева воздуха в холодное время года. В небольших помещениях чаще всего применяют электрические калориферы. При больших площадях и производительностях системе вентиляции чаще применяются водяные калориферы;

• шумоглушитель — необходим для снижения шума от системы вентиляции, вентилятор подает воздух в систему вентиляции и обеспечивает необходимое давление воздуха в вентиляционной сети;

• вентилятор — подает воздух с улицы и обеспечивает необходимое давление потоков воздуха в системе;

• воздуховоды — для распределения воздуха по помещению;

• воздухораспределители — это обычно или анемостаты или диффузоры, вентиляционные решетки – подают воздух из воздуховодов в помещения;

• система управления и защиты — предполагает управления вентиляцией калорифером и защищает их предельных режимов работы.

Можно ли отопить помещение встроенным в систему приточной вентиляции нагревателем?

Часто клиенты задают вопрос: можно ли отапливаться приточной вентиляцией, в ней же стоит водяной или электрический калорифер? Разберем эту ситуацию подробнее.

В системе вентиляции всегда стоит нагреватель (водяной или электрический) на входе, для того, чтобы воздух с температурой -22С° догреть до +22С° и устранить разницу температур, составляющую 44 градуса (речь идет о предельном случае и очень холодном дне среди зимы).

Таким образом, назначение калорифера (водяного или электрического):

- не дать холодному воздуху, который шел бы по воздуховодам, конденсироваться;

- не дать холодному воздуху попасть в жилое помещение вообще, так как это будет не комфортно для жильцов. К тому же помещение сразу потеряет все тепло.

Если мы будем использовать нагреватель системы вентиляции для отопления помещения, то при глубоких минусовых температурах ему придется бороться с перепадом температур в 44 градуса, что повлечет за собой очень высокие затраты на электроэнергию либо на подогрев другим теплоносителем (водой).

Система отопления устроена по-другому, в ней воздух циркулирует по кругу, и система отопления служит для поддержания температуры воздуха в помещении. Условно, для его подогрева от +15С° до +22С°. Перепад, как видим, довольно таки небольшой, как и нагрузка на систему отопления.

Таким образом, использовать нагреватель приточной системы вентиляции для отопления не рационально.

Исключение может составить только тот случай, когда в такой системе вентиляции стоит смесительная камера, которая позволяет переключать забор воздуха на систему вентиляции с забора с улицы на забор из помещения.

Таким образом, воздух в системе отопления будет циркулировать по кругу и расходы на поддержание температуры соответственно будут минимальными также, как и в системе отопления.

Летом смесительная камера будет работать в режиме прямотока, то есть забора воздуха с улицы, а зимой переключаться на режим полной или частичной рециркуляции.

Что мы рекомендуем: использовать каждую систему по назначению. Система вентиляции с рекуперацией тепла – для притока воздуха, который попадает в помещение. А систему отопления – для поддержания оптимальных и комфортных для проживания температур в помещении.

Выполняем полный комплекс работ по вентиляции, кондиционированию, отоплению и водоснабжению в Киеве и области. Закажите консультацию или звоните

по тел. (044) 221-93-35, (067) 939-29-29.

Обеспечение регулируемого притока воздуха в жилых зданиях: проблемы и решения

А. Д. Кривошеин, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», gshomsk@mail.ru

«Высокая герметичность современных окон сделала практически неработоспособными системы естественной вентиляции. В квартирах ухудшилась комфортность проживания. Наблюдаются высокая влажность и низкое качество воздуха… Попытки организовать проветривание путем открытия форточек в герметичных окнах не позволяют обеспечивать требуемый микроклимат помещений и значительно снижают эффективность использования теплоты, затраты которой на подогрев приточного воздуха в современной квартире зачастую превышают потери теплоты через наружные ограждения…» [1].

В качестве предисловия

Необходимость обеспечения регулируемого воздухообмена в зданиях с современными ограждающими конструкциями и применения соответствующих технических решений в настоящее время не вызывают сомнений. Об актуальности этой темы и ее отдельных аспектах написаны десятки научных и научно-популярных статей, некоторые положения вошли в своды правил, технические рекомендации, стандарты организаций [1–5].

Причины понятны. Если 15–20 лет тому назад – на стадии начала массового применения в строительстве светопрозрачных конструкций из ПВХ, клееной древесины, алюминия – вопросы обеспечения организованного притока воздуха либо игнорировались вообще (по инерции или вследствие непонимания), либо возлагались на оконные компании, то в настоящее время осознание взаимосвязи процессов воздухораспределения в зданиях с воздухопроницаемостью ограждающих конструкций, влажностным и температурным режимом помещений, обусловило обязательность применения специальных устройств с регулируемым притоком воздуха уже на стадии проектирования [1, 2].

Вместе с тем, при всей актуальности проблемы, состояние в области выбора приточных устройств, требований к их характеристикам и даже методы испытаний остались практически на уровне начала 2000-х годов.

Как следствие, большое количество предложений «вентиляционных» клапанов с расходом воздуха 3–7 м 3 /ч, «внутрипрофильной вентиляции», «самовентиляции», «микропроветривания» и т. п., вплоть до «вырезания» уплотнительных прокладок оконных блоков или применения специальных оконных ручек (с отверстиями), через которые может поступать воздух в вентилируемые помещения. Разобраться со всем этим многообразием при недостаточности критериев оценки даже специалисту зачастую непросто.

Имеют место и определенные противоречия между некоторыми нормативными документами. Например, СП 60.13330.2016 [2] оговаривает обязательность поступления наружного воздуха в жилых, общественных и других зданиях «…через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. » [2]. В то время как СП 54.13330.2016 [3] допускает приток воздуха «…через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства». Возможность притока воздуха через открывающиеся створки окон оставляет возможность для застройщиков (да и проектировщиков) «уходить» от непонятного решения проблемы. Руководствуясь этим положением, многие оконные компании продолжают выдавать своим покупателям «инструкции по эксплуатации», требующие через каждые 2–2,5 часа открывать створки окон для проветривания в течение 10–15 минут. Насколько это приемлемо и «удобно», разъяснять не нужно.

В данной статье, не претендуя на полноту обзора, сделана попытка рассмотреть некоторые вопросы, связанные с выбором характеристик приточных устройств, оценкой их показателей, размещением, влиянием на температурный режим прилегающих конструкций применительно к жилым многоквартирным зданиям.

Какой расход воздуха должны обеспечивать приточные устройства

Один из основных вопросов: какой воздухообмен нужен в помещениях и какой расход воздуха должны обеспечивать приточные устройства?

При всей простоте и очевидности, ответ на этот вопрос не столь однозначен. С одной стороны, есть своды правил, которые прописывают требования к воздухообмену помещений. В частности, для жилых зданий не менее 30 м 3 /ч на человека или (при общей площади квартиры менее 20 м 2 на человека) из расчета 3 м 3 /ч на 1 м 2 жилой площади [2, 3]. Не затрагивая в данной статье определенную двойственность подхода и нормативную «дискриминацию» малых квартир (в квартирах с небольшой жилой площадью воздухообмен в пересчете на человека может оказаться существенно меньше, чем в квартирах большой площади), можно считать, что приточные устройства и должны обеспечивать этот воздухообмен.

Однако не все так просто. Величина расчетного воздухообмена квартиры должна приниматься по наибольшей величине из результатов расчета нормируемого воздухообмена по потребностям проживающих людей [2, 3] или суммарного требуемого воздухообмена кухни и санузлов [1, 4]. Например, для трехкомнатной квартиры величина требуемого воздухообмена по суммарному воздухообмену кухни и санузлов может составлять ≈140 м 3 /ч, хотя при проектном заселении 3 человек достаточно расхода приточного воздуха 90 м 3 /ч. И, соответственно, расход воздуха через приточные клапаны должен обеспечивать расчетный воздухообмен 140 м 3 /ч.

Выполнить эти требования на стадии проектирования зачастую оказывается очень непросто. Например, для однокомнатной квартиры с электроплитой (при двух проживающих) расчетный воздухообмен по суммарному расходу удаляемого воздуха кухни и санузлов составляет 110 м 3 /ч [4]. Большинство известных приточных устройств такого расхода обеспечить не в состоянии. Да по большому счету это и не нужно, поскольку по потребности проживающих людей достаточно 60 м 3 /ч. Но в результате, при формальном подходе, в квартире, имеющей одну жилую комнату, должны устанавливаться три или даже четыре приточных клапана.

Предлагаемый выход (в порядке обсуждения) – определять требуемое количество приточных устройств по нормируемому расходу приточного воздуха исходя из потребности проживающих, предполагая, что при включении газовой или электрической плиты недостающий приток воздуха будет обеспечен через открывающиеся створки и фрамуги окон, как это допускается СП 54.13330.2016 [3].

Другая сторона вопроса – минимальный воздухообмен, который должны обеспечивать приточные устройства. Понятно, что расчетный воздухообмен не нужен в квартире постоянно. Например, при отсутствии или уменьшении количества проживающих воздухообмен может (и должен) уменьшаться. Именно на этом подходе и базируются основные положения энергосбережения в системах вентиляции «по потребности». Зачем подавать приточный воздух и, соответственно, тратить тепло на его нагрев, когда потребности в нем нет? Но подавать сколько?

В СНиП 31-01–2003 [6] в свое время был введен показатель нормативного воздухообмена в режиме обслуживания и нерабочем режиме. Именно это требование давало ориентир: какой расход воздуха должны обеспечивать приточные клапаны при отсутствии проживающих – нижнюю допустимую границу, которая при проектировании системы вентиляции должна была обеспечиваться. К сожалению, при актуализации СП 54.13330.2016 [2] этот показатель был исключен, и, соответственно, нижняя граница требуемого воздухообмена может трактоваться в настоящее время любым образом – от необходимости обеспечения расчетного воздухообмена в течение всего периода эксплуатации здания до практически полного нуля (по принципу «Сколько получится»).

В этой связи следует обратить внимание на рекомендации СТО НП АВОК [4], которые в настоящее время являются единственным документом, в котором этот вопрос, хоть как-то оговаривается: «…во время, когда помещение не используется, норму воздухообмена следует уменьшать до следующих величин: в жилой зоне – до 0,2 ч –1 , в кухне, ванной комнате, туалете, постирочной, гардеробной, кладовой – до 0,5 ч –1 ». Эти значения, наверное, и нужно принимать при определении нижней границы расхода воздуха через приточные устройства.

|

Еще один важный аспект: при каких перепадах давлений должен быть обеспечен расчетный приток воздуха? В справочной и рекламной документации, как правило, приводится информация по расходу при ΔP = 10 Па. Но в реальном здании перепад давлений между наружным и внутренним воздухом может существенно отличаться от 10 Па, причем как в большую, так и меньшую сторону. Этот перепад зависит от конструктивного решения системы вентиляции, высоты каналов, наличия вытяжных вентиляторов, кухонных вытяжек, ветровых давлений и др. Соответственно, для аэродинамического расчета при проектировании системы вентиляции нужны не дискретные значения расходов при каких-то фиксированных перепадах давлений, а зависимость «расход воздуха – перепад давлений». В качестве примера на рис. 1 представлены подобные результаты испытаний некоторых приточных клапанов. Данные получены при проведении испытаний в лабораторных условиях по методике ГОСТ 26602.2–99 [8] * .

Из вышеизложенных рассуждений вытекают несколько простых выводов:

- приточные устройства должны быть в состоянии обеспечить приток воздуха ≈30–40 м 3 /ч, поэтому различного рода «самовентиляции», «внутрипрофильные вентиляции», клапаны с расходом воздуха порядка 5–10 м 3 /ч в качестве элементов приточной системы вентиляции рассматриваться не могут в принципе;

- конструкция приточных устройств должна иметь возможность плавного (или ступенчатого) регулирования — от минимальной величины расхода приточного воздуха, соответствующей нерабочему режиму, до расчетной — по потребностям проживающих;

- для ограничения расхода приточного воздуха при больших перепадах давлений приточное устройство должно содержать ветрозащитную планку или какой-то другой элемент ограничения расхода при сильном ветре;

- при определении требуемого количества приточных устройств следует учитывать расход воздуха, поступающего через неплотности окон и балконных дверей [5]: как показывают расчеты, величина притока через неплотности окон существенно зависит от их конструктивного решения и может быть весьма весомой;

- характеристика приточных устройств должна включать зависимость «расход воздуха – перепад давлений» как в открытом, так и закрытом состоянии, необходимую для последующего аэродинамического расчета системы вентиляции.

Что применяется: обзор некоторых технических решений приточных устройств

Если обратиться к истории отопительно-вентиляционной техники, то можно отметить, что ранее (в 19-м и большей части 20-го столетия) вопрос о приточной вентиляции в жилых зданиях не стоял в принципе, поскольку применяемые ограждающие конструкции обладали достаточно высокой воздухопроницаемостью, а печное отопление обеспечивало гарантированное удаление воздуха вместе с продуктами сгорания через дымовые каналы.

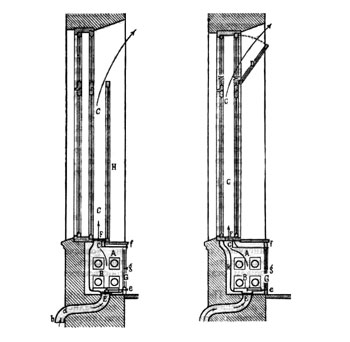

Однако уже и в те годы для общественных зданий с большим скоплением людей (больницы, казармы, так называемые присутственные места) предлагались системы вентиляции с регулируемым притоком (рис. 2).

|

Постепенная замена печного отопления центральными системами водяного или парового отопления потребовала устройства в жилых зданиях вытяжных вентиляционных каналов – для удаления загрязненного воздуха. Первоначально такие каналы размещались в жилых комнатах, но перетекание загрязненного воздуха и, соответственно, ухудшение качества воздуха в жилых комнатах обусловили перемещение вытяжных каналов в кухни, кладовые, санузлы (как это и регламентируется СП в настоящее время). Применение приточных клапанов в зданиях этого периода связано прежде всего с использованием газового оборудования и необходимостью притока воздуха для сгорания газа. Элементы таких устройств до сих пор сохранились на фасадах некоторых старых зданий.

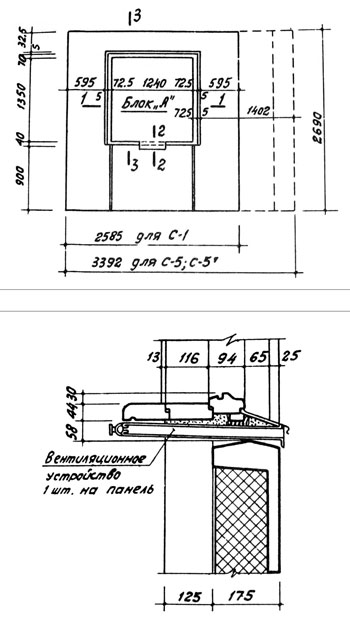

Попытки применения специальных вентиляционных клапанов, например, в 60-х годах прошлого столетия (рис. 3) широкого распространения не получили – опять же вследствие высокой воздухопроницаемости оконных блоков того периода. По этой же причине каждую осень окна «заклеивали» (герметизировали), чтобы при ветре в помещения не поступало слишком много воздуха.

|

Справедливости ради надо отметить, что ведущими специалистами в области отопления и вентиляции еще в 50-годах прошлого столетия отмечались возможные негативные последствия высокой герметичности окон. В частности, «…в зданиях с вентиляцией при естественном побуждении герметизация окон с доведением их воздухопроницаемости до 6,5 м3/(м 2 ×ч×мм вод. ст.) является вредной, ибо она исключает потребный вентиляционный воздухообмен в квартирах…» [7]. И это написано 60 лет тому назад, когда об окнах из ПВХ еще и речи не было! В настоящее время герметизация современных оконных конструкций доведена до 0,3–0,6 м 3 /(ч × м 2 × мм вод. ст.), т. е. стала еще на порядок больше, чем об этом писал И. Ф. Ливчак в 1951 г. [7].

В настоящее время можно выделить несколько направлений решения задачи обеспечения регулируемого притока воздуха в жилых зданиях:

- применение различного рода проветривателей с периодическим открыванием створок оконных блоков – от простейших с ручным регулированием до автоматизированных с управлением процессами «открывания–закрывания» по таймерам или датчикам;

- применение приточных устройств с регулируемым (ручным или автоматическим) открыванием для децентрализованного притока в системах вентиляции с естественным или механическим удалением воздуха (в том числе гибридных систем вентиляции);

- применение механических систем вентиляции с децентрализованным или централизованным механическим притоком воздуха, рекуперацией тепла удаляемого воздуха и т. п.

В свою очередь, приточные устройства могут подразделяться:

- по месту расположения (оконные, стеновые),

- по способу установки (врезаемые в строительные конструкции или использующие межпрофильное пространство оконных блоков),

- по регулированию (с ручным или автоматическим регулированием),

- по способности гасить ветровые воздействия (с ветрозащитной планкой и без нее) и др.

|

На рис. 4, 5 приведены фотографии некоторых приточных устройств (так называемых клапанов), смонтированных в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях ряда европейских стран (Германия, Франция, Италия, Швейцария и др.). Этот выборочный видеоряд свидетельствует о достаточно большом разнообразии применяемых устройств и понимании необходимости их применения даже в относительно мягком европейском климате. Это и оконные клапаны, врезаемые в створки или коробки оконных блоков (рис. 4, а–в), стеновые клапаны различного конструктивного решения (рис. 5, а–г) и их сочетания, например: клапан, забор приточного воздуха в котором предусмотрен из-под коробки рольставен оконного блока (рис. 4, г), и другие. Иногда встречаются несколько неожиданные варианты. Например, установка клапана в оконном откосе (рис. 5, д), врезка клапанов в нижнюю часть балконных дверей (рис. 4 д) или непосредственно в остекление (рис. 4, е, рис. 5, е).

|

Логично предположить, что в суровых климатических условиях РФ требования к конструктивным решениям и характеристикам приточных устройств, их размещению должны быть более обоснованными и продуманными.

Окончание статьи читайте в следующем номере.

Литература

- Р НП АВОК 5.2–2012. Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий. М.: АВОК-ПРЕСС, 2012.

- СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31–01–2003. М., 2016.

- СП 60.13330.2016. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41–01–2003. М., 2016.

- СТО НП АВОК 2.1–2017. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена. М.: ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС», 2017.

- СТО СРО НП СПАС 05–2013. Стандарт организации. Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий. Омск, 2014.

- Ливчак И. Ф. Вентиляция многоэтажных жилых домов. М.: Госуд. изд-во архитектуры и градостроительства, 1951.

- ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. М., 2011.

- ГОСТ 26602.2–99. Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости. М., 1999.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23–02–2003. М., 2012.

* Подробнее об этом см. статью Кривошеина А. Д., Нагорного В. С. «Приточные вентиляционные устройства: обзор некоторых решений и результаты испытаний» (Светопрозрачные конструкции, № 5–6, 2009)