- Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

- Русская печь – не было бы счастья…

- Конструктив, материальная база

- Опыт умельцев FORUMHOUSE

- Мини-русские печи для уличной кухни

- LiveInternetLiveInternet

- —Метки

- —Рубрики

- —Музыка

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Статистика

- Русская деревня. Часть 2. История русской печи

Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

- Что такое русская печь.

- В чем ее конструктивные особенности.

- Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

- Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).

- Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).

- Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

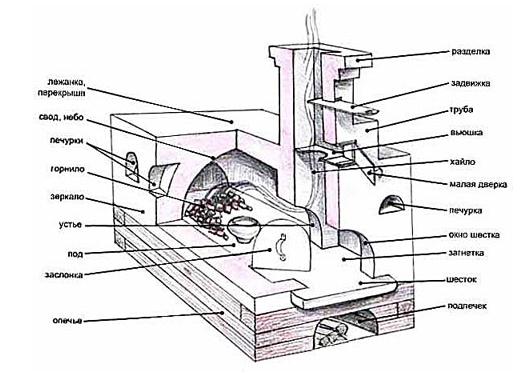

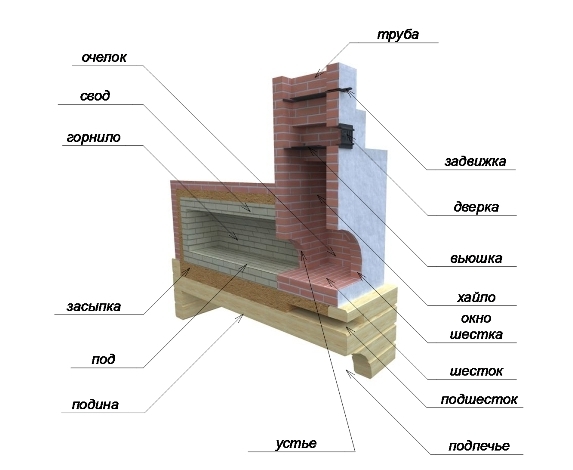

- Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.

- Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.

- Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.

- Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.

- Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.

- Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).

- Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.

- Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.

- Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.

- Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.

- Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.

- Труба (дымоход).

- Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

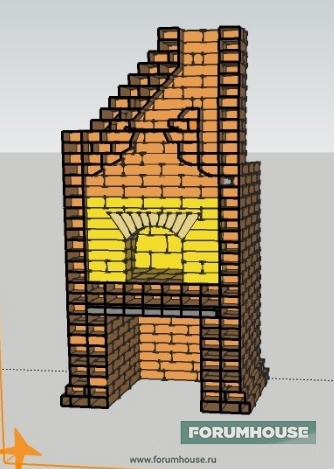

И пример печи с каменным основанием.

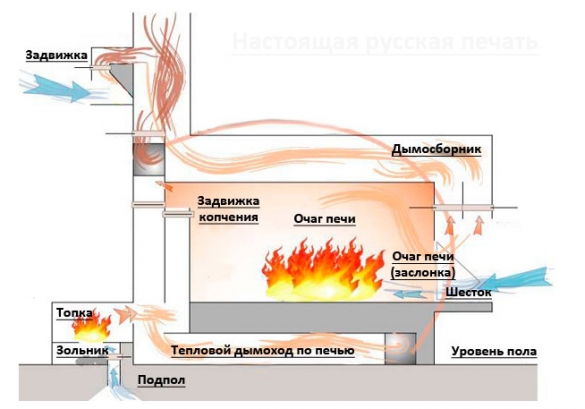

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

- витебский (печной) – три поддона;

- шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;

- полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

- Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.

- Шамот №8 – 100 шт.

- Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Русская деревня. Часть 2. История русской печи

Русская печка по-черному

Русские – жители лесов – создали свой особый стиль жизни, другую цивилизацию, основа которой – дом с особой русской печью, благо древесины для строительства дома и отопления в тайге хватало. Кладка печей в России исстари находилась на высоком техническом уровне. Об этом свидетельствует конструкция курного (без дымовой трубы) очага, который широко применялся в Древней Руси. Такой очаг стал прообразом совершенного универсального устройства, известного под названием «русская печь». Сначала русские печи топились по-черному, отчего избы назывались курными.

Первоначально русские печи были глинобитными и не имели трубы. Но уже в Древней Руси в Х в. были русские печи из кирпича, с кирпичной трубой. А возраст печи по-черному, по всей вероятности, насчитывает несколько тысяч лет. Глинобитные, или «битые» печи надежнее кирпичных, они лучше держат тепло, не отсыревают, не прогорают, с течением времени лишь набирают прочность, превращаясь в единый фигурный кирпич, который разломать трудно даже ломом. Глину на печь брали недалеко от деревни, а иногда, если глинистые слои подходили близко к поверхности земли, то и в своем голбчике. Использовали обыкновенную красную глину, пластичную, но не жирную. Старожилы битье печи приурочивали к полнолунию, чтобы впоследствии она не трескалась и не отсыревала. Но не только глина используется при кладке печей. Используется раствор, состоящий из 2 третей чистого песка и 1 трети глины. Если будет больше глины, то печь потрескается, если больше песка, то она рассыплется.

Дым из печи поступал в избу, здесь отдавал свое тепло и уже изрядно остывший через специальное волоковое оконце в стене под потолком выходил на улицу. В XIV веке печи в курных избах стали сооружать с деревянной дымовой трубой – дымницей. Дымницы делали из толстых досок, но отходили они не от печи, а на довольно большом отдалении от нее. Через такую дощатую дымницу дым на улицу выводился уже довольно остывший.

Недостаток таких печей в том, что велика вероятность возникновения пожара от искры, поэтому в печи нельзя разводить очень сильный огонь, чтобы не вызвать вылетающих из устья горящих искр. Для этого надо все время следить за интенсивностью горения дров в печи. Топить печь по-черному – большое искусство, требуется большой навык. Хозяйка, не умеющая топить такую печь, и сама от дыма в избе могла задохнуться, и домочадцев уморить, а то и вовсе пожар устроить.

А если такую печь по-черному топить с умом и знанием дела, то дым, выйдя через устье из печи, поднимется вверх к потолку и тонким слоем будет двигаться к открытому под потолком волоковому оконцу, отдавая при этом все тепло воздуху в избе. У умелых хозяек в курных ибах даже сажи на потолке не накапливалось, а стены в избе вообще были нисколько не закопченые. Кроме отмеченных недостатков, связанных с пожароопасностью и запахом дыма в доме, у курных изб были и великие преимущества. Горячий воздух и горячий дым из печи весь свой жар отдавали избе, просушивали и согревали воздух, создавали весьма здоровый микроклимат. Воздух, потолок и стены в такой избе дезинфицировались, что было очень важно для борьбы с заразными болезнями, неприятными насекомыми. А подвесив под потолком рыбу или мясо, можно было их закоптить в режиме холодного копчения.

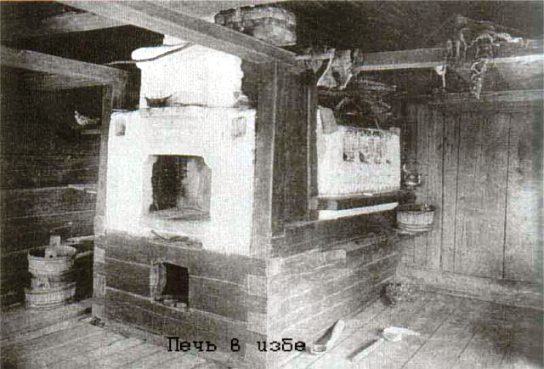

Печка по-черному в Вельском районе Архангельской области. На шестке – глиняные горшки, в которых варили еду, и деревянная квашня для приготовления теста для хлеба. Внизу возле печи ушат (кадушка с ушами для переноски на продетой палке) с водой.

Курная изба и печь по-черному. Это русская печь, только без дымохода. У нее отдельный от дома фундамент и опечек, а в боку печурки. Загружается печь дровами и горшками через устье, через устье и дым выходит. Стены в избе чистые, закопчен только потолок, значит, хозяйка умелая.

Печи с трубой на Руси начали делать, когда освоили изготовление кирпича. Но не сразу люди отказались и от печей по-черному. Печь с дымоходом и трубой менее экономичная, она требует больше дров, так как тепло с горячим дымом уходит, что называется, в трубу – на обограв улицы. Кроме того, дезинфекции избы не происходит, а искры из трубы на крыше очень опасны, особенно в ветреную погоду. Крыши раньше часто крыли соломой, дранкой, а в сухую погоду этот материал мог воспламеняться от малейшей искры.

Современные люди думают, что если топить по-черному, то все стены будут закопчёнными, а жильцы такой избы будут ходить измазанные в саже, как золушка из сказки Андерсена. Этнографы, описывавшие такие избы на Руси, неизменно с удивлением обнаруживали, что стены-то в курных избах светлые, а закопчен только потолок и стены вниз от него по ровной линии на 20–30 см. Просто надо было уметь правильно подбирать дрова и соблюдать режим их горения в печи. Чтобы избежать сажи и копоти, тщательно выбирали вид деревьев, заготавливали и хранили дрова. На растопку использовали сухую сосну, осину или ольху. А когда дрова в печи хорошо разгорятся, добавляли поленья из ели, березы.

Сажа скапливалась лишь у верхней притолоки избы или возле специального «волчка» (так называемого волокового оконца, то есть проделанной в стене щели в диаметр бревна, которая, когда печь не топилась, закрывалась задвижкой – заволокой).

Печи по-черному были широко распространены у русских в Сибири в XVII–XVIII вв. даже среди знати. Например, такая печь стояла в личных покоях тобольского архиепископа Киприана. Печь без дымохода, сделанная по «всем правилам», и сейчас ценится чалдонами, только они предпочитают устраивать ее в бане. По их мнению, она обладает многими положительными свойствами – жаркостью большей, по сравнению с белыми печами, экономичностью в расходе дров. Сибиряки отмечают также целительные, «обеззараживающие» свойства черных печей.

Русская печь по-черному. Не одну сотню лет наши предки отапливали свои дома вот такими печами. Сегодня найти такую печь не в музее почти невозможно.

Глинобитная русская печка по-черному.

Обратите внимание на то, что русская печь по-черному не имеет собственного фундамента, она стоит на полу. Нагрузка от ее веса приходится на переводы (балки) пола. Опечек делается из толстых досок или плах.

Со временем топку по-черному сменила топка по-серому – дым стали выпускать через отверстие в потолке и деревянную трубу. Из трубы сильно охлажденный дым рассеивался во все стороны. Выпускать горячий дым с искрами было очень опасно, так как кровли домов часто делали из соломы, и в сухую погоду они вспыхивали от малейшей искры. Так что избы по-черному – это не неумение наших предков придумать и построить камин с трубой, а способ жить в тепле и при этом не вызвать пожар.

Чёрные избы имели значительную высоту. Это давало много места для дыма наверху. »Лишний» объём не пропадал зря: к кровельным балкам подвешивали на просушку вещи, не боявшиеся копоти и нуждавшиеся в периодической дезинфекции, чтобы не заводилась гниль (например, сети), а так же некоторые продукты, которым не вредило »копчение». Для протопленной чёрной избы характерен сухой, тёплый воздух, дышалось там легко, потому что при топке изба волей-неволей проветривалась: приходилось раскрывать дверь. Курные избы очень редко отсыревали, к тому же прокопчённое дерево не гнило. И, наконец, »черная» безтрубная печь требовала меньше дров по сравнению с »белой», давала больше тепла.

В 1718 г. Петр I издал указ, запрещающий строительство в Петербурге домов с курными печами и деревянными трубами, а в 1722 г. этот указ распространился и на Москву. Следовательно, до этого времени россияне отапливали свои дома по-черному даже в столицах. Россия стала подражать Западной Европе, все свое стало осмеиваться, казаться плохим и примитивным. Петр I забыл, что климат в России совсем не такой, как в Голландии или Англии. После этого его указа число простудных заболеваний в Петербурге резко увеличилось. А туберкулез легких для жителей Петербурга стал широкораспространенной болезнью. Но сел и деревень, слава богу, указ Петра I не коснулся, и там в северных деревнях продолжали делать печи по-черному вплоть до ХХ века.

Тесовая труба для выхода дыма из курной избы в Архангельской области. Чтобы дождь и снег не попадали на чердак, труба имеет крышу. И не мог русский человек без красоты, даже дымовую трубу он урашал резьбой.

Русская печь по-черному имела вариации. На такой печи можно было спать так же как на обычной русской печке.

Русская печка по-белому

Вначале русские печи по-белому появились в домах богачей — бояр да князей, но к XVII веку широко распространились и среди среднего сословия. Основным центром печного искусства и выучки мастеров печных дел в период со времени создания Русского государства и до второй половины XVII в. были города Владимир и Москва. Здесь зарождались прогрессивные конструкции и новые архитектурные формы отопительных печей, разрабатывалась технология изготовления печных изразцов, строились кирпичные заводы и чугунолитейные фабрики, изготовлявшие печные приборы – задвижки, дверки, ухваты и т.д. В XVIII веке кирпичное производство приобрело массовый характер, в это время было возведено много церквей в городах и селах. Но русские не спешили отказваться от дерева в качестве строительного материала. Избы строили из бревен и богатые, и бедные. В домостроении если кирпич и использовали, то из него делали первый нежилой этаж, а жилым этажом был второй деревянный. Долгое время и церкви каменные и деревянные сосуществовали в одном селе рядом друг с другом. Каменная холодная церковь была летняя, а деревянная – теплая зимняя.

Глинобитная печь и ее хозяйка. Печь без кирпича построить не так просто. Глину и песок подбирали особенно тщательно и со знанием дела. Смешивали глину с песком в строго определенной пропорции. Когда укладывали раствор в дощатую опалубку в стенки печи, то его тщательно трамбовали.

Классическая русская печь в русской деревне.

Глинобитная русская печка по-белому.

Модификаций русской печи было очень много. В каждом доме русская печь была немножко не такая, как в соседнем. Они отличались формой и устройством кожука, формой и размером устья, количеством печурок, расположением задвижек, размерами, наличием или отсутствием подтопка. Русская печь с подтопком – это два в одном. Внизу в опечке в задней части русской печки или в передней встраивалась вторая топка, по сути, вторая маленькая печь. На фото она против умывальника в боковой стенке подтопка.

Печь занимает в избе центральное место. Это оптимально для обогрева. Две печурки для сушки рукавиц, хранения спичек и лучинок или бересты на растопку. Опечек кирпичный, но под шестком место для хранения дров и в задней части углубления – лаз для кошки, по которому она может ходить в подполье справлять нужду и заодно ловить мышей, охраняя тем самым хранящиеся в подполье картошку и овощи. Справа над печуркой отверстие, закрытое жестяной крышкой. Оно предназначено для самоварной трубы.

Русская печка на деревянном опечке с четырьмя печурками сбоку – для сушки рукавиц, носков и портянок. Лестница с двумя ступенями, по которой можно забраться на печь. Широкое устье, шесток и под шестком отверстие, через которое кошка может ходить в подполье.

Совсем не от глупости русский мужик продолжал строить деревянные дома, предпочитая их каменным, а делал это он от хорошего знания законов теплофизики. В Западной и Южной Европе зима теплая, там можно и в каменном доме не замерзнуть. А на русском севере в каменном доме зимой полный «кирдык», а если топить до хорошего тепла в каменном доме, то дров не наберешься. Сами посудите: если камень греть с одного конца, то нагреется быстро и другой, так как камень хорошо проводит тепло. А вот лучинку если подожжешь, то за другой конец можно держаться, пока огонь вплотную к пальцам не придет. Не проводит дерево тепло, а камень проводит. Деревянная стена из деревянного бруса толщиной 15 см сохраняет тепло лучше, чем кирпичная толщиной в 1 метр. Ну а о панельных бетонных стенах толщиной 35 см лучше и не вспоминать. Они вообще тепло не держат: если в панельном доме перестанут быть горячими батареи (отключат отопление зимой при 30-тиградусном морозе), то через полчаса в квартирах будет отрицательная температура, а через 3–5 часов температура в квартире и на улице выровняется. А мы удивляемся: и почему отопление многоквартирных домов в городах так дорого обходится?

Если бы в Ленинграде в блокаду люди жили в панельных домах, то до середины первой блокадной зимы никто бы не дожил. А в старых ленинградских домах были стены толстые кирпичные, и печи с дореволюционных времен сохранились. Мебелью и книгами, но можно было согреть хотя бы одну комнату.

А предки наши знали, что на Руси зимой тепло в доме важнее еды и даже одежды. И создали для этого совершенную русскую печку по-белому. Русская печь совершеннее всех печей в мире. Она многофункциональна, экономична, проста в эксплуатации и пожаробезопасна.

Устье русской печи закрыто заслонкой, которой печь закрывают, когда она не топится. Шесток из огнеупорного кирпича: в печи он продолжается ровным, из такого же кирпича выложенным подом. На шестке и поде не должно быть неровностей, они сильно затруднят движение чугунков и горшков. Зимой шесток – очень теплое место, здесь любят греться кошки.

Дым из русской печи выходит через устье и направляется в кожук, там он делает два или три поворота и затем через трубу поднимается наверх на чердак. Как правило, у русской печи есть две задвижки, перекрывающие дымоход. Одна из них в кожуке, а вторая выше на трубе. Когда печь протоплена, задвижки закрывают выход теплого воздуха. Слева видно закрытое маленькой чугунной дверкой отверстие для самоварной трубы. Печь, хотя и имеет потрепанный вид, но сложена по всем правилам.

Русская печь топится дровами (берёза, осина, липа, сосна, ель, ольха и др. породы), можно использовать в качестве дров отходы деревообработки: щепу, горбыль, корьё, и т.д. В безлесых частях страны, где отапливаться дровами могли позволить себе только состоятельные семьи, печь топили бурьяном, соломой, тростником, а также торфом и кизяком (прессованными и высушенными на солнце брикетами из смеси навоза и соломы). Самые жаркие дрова – березовые, а самые бездымные м ольховые и ивовые. Сухие дрова во много раз эффективнее для отопления, чем сырые. У хороших хозяев наколотые дрова под навесом сохли 2 года прежде, чем их начинали использовать. Таких дров требовалось в 2–3 раза меньше, чем сырых или недосушеных.

Праздник в «национальной деревне». Вот только женщины топить печь так не одевались. Это бутафория, хотя печка настоящая русская.

http://www.fototerra.ru/Russia/Orenburg/Iskandar-3947.html

А вот это похоже на правду. Здесь и печка, и хозяйка, и чугунок, и ухват – все настоящее. Обычно печи белили известью два раза в году. У этой хозяйки, наверное, напряженка с известкой.

В русской печи готовили пищу: варили, парили, жарили, запекали и «томили». Для приготовления пользовались горшками, корчагами, плошками, гусятницами, чугунками, сковородками, противнями. А чтобы поставить в печь и вынуть из нее что-то, использовали ухваты, сковородники (цапельники), деревянные лопаты. Обязательным атрибутом возле печи были: клюка или кочерга, емкость для гашения и хранения древесных углей, которые выгребали при окончании топки из печи. Посуда раньше изготавливалась из глины, но потом по большей части пользовались металлическими горшками из чугуна – чугунками, однако применялись и глиняные плошки и горшки. При печи кроме 3 ухватов и сковородника было еще 2 кочерги для перемешивания углей и выгребания золы, металлический совок – угли выгребать. Кроме тепла и варки пищи, печка производила древесный уголь для кипячения самовара и золу, которую использовали для стирки одежды, когда не было мыла, и для удобрения огородов. Золу складывали в специальную емкость во дворе – зольник. В деревнях на дорогу ни уголь, ни золу никогда не выбрасывали. Поэтому снег в деревне был чистый до самой весны. Не то, что сегодня в городах!

Каждый мастер-печник вносил в конструкцию русской печки что-то свое. Этот вот удобную полку-стол перед шестком сделал и широкое плечико (пространство вежду кожуком и стеной) устроил. Угольный утюг, чтобы гладить одежду, появился в начале ХХ века и сменил цельнометаллический, который надо было нагревать на плите и гладить. Но он быстро остывал, и снова надо было нагревать. А в угольный загружались горящие угли, и ставить периодически на плиту такой утюг не требовалось.

Так выглядела русская изба в северных деревнях в первой половине прошлого века. Железная кровать, лоскутное одеяло, сшитое из разноцветных кусочков, остававшихся после раскройки. Многие из моих сверстников, выросшие в деревнях, укрывались такими одеялами. Стены в русских избах раньше не красили и не обклеивали, но от времени дерево действительно приобретало такой коричневый цвет. Полки, лавки, скамейки, – все это делали сами. Покупной мебели в домах было очень мало.

Русская печь – это действительно гениальное изобретение. Поражает ее простота, эффективность и универсальность одновременно – три в одном, как говорят сегодня. Ее изобретение и усовершенствование сыграло в становлении этноса «русские» весьма важную роль. Не зря у нас есть любимое и еще не забытое выражение –»Танцевать надо от печки». Это значит, что делать что-то важное надо основательно, опираясь на весь накопленный опыт, с самого начала.

Русская печь в действии. Дружно горят сухие дрова. Дым выходит через устье. В чугунках варится: в одном картошка, в другом, надо полагать, щи или борщ. Северные русские варили щи, а южные русские предпочитали борщ. Всеми нами любимая и сегодня незаменимая картошка в России появилась только в XVIII веке. Она вытеснила репу. До картошки русские люди ели пареную репу и варили каши: перловую (из пшеницы), ячневую (из ячменя), овсяную, гречневую. Из пареной репы готовили особое блюдо – реповую запеканку. Сахара употребляли очень мало, вместо него ели сушеные и моченые ягоды, пили хлебный квас.

В русской печи в большом чугуне кипятили воду для приготовления пойла скотине: заваривали корнеплоды с комбикормом. Когда дрова сгорают полностью, чугунки задвигаются вглубь печи, и там пища остается горячей до обеда и даже до вечера. В обед и в ужин ее разогревать не надо. В печи, закрытой заслонкой, жар держится до самой ночи.

Поставлен кипятиться самовар. В трубу в центральной части самовара накладываются угли. Вокруг трубы в самоваре емкость для воды. Угли зажигаются, дым из самовара идет по трубе в дымоход печи. Тяга отличная, и ведерный самовар закипает за 15 минут. Угли всякий раз после топки печи из нее выгребают кочергой и совком складывают в специальную металлическую или глиняную емкость. Доступ воздуха к горящим углям прекращают плотной крышкой, и они быстро гаснут, израсходовав весь кислород. Емкость для углей стоит справа от самовара на ножках, чтобы не прожечь пол. Слева от самовара лохань и умывальник. Справа ухват для чугунков, лопата для противней с пирогами.

В русской печи внутренняя поверхность кирпичей и воздух во время топки разогревается до 200 градусов Цельсия. Высокая температура в печи может сохраняться часами без дополнительной топки печи. Для приготовления пищи – это идеальные условия.

Абсолютного технологического совершенства русская печь достигла в XIX в. К сожалению, о совершенстве русской печи известно мало, а если и известно, то об этом наши евролюбы умалчивают. Вот и строят новые русские в своих нелепых коттеджах примитивные очаги камины, в которых все тепло, не задерживаясь, вылетает в трубу вместе с опасными горящими искрами.

В конце XV века и в русских деревнях глинобитные печи стали вытесняться печами, сложенными из кирпича. Наши предки научились обжигать кирпич, настроили кирпичных заводов чуть ли не в каждой деревне. Примерно в это время крыши стали крыть дранкой или тесом, отчего вероятность возникновения пожаров резко снизилась. Вскоре у русской печи появилась дымовая труба, при этом тяга стала много лучше, но и потери тепла с выходом еще горячего дыма увеличились многократно, и риск возникновения пожара тоже возрос значительно. Для повышения КПД русской печи придумали изогнутую трубу с оборотами в кожуке. Пока дым идет по всем колодцам дымохода, он отдает тепло кирпичам, а искры при этом гаснут. На чердаке, прежде чем выпустить дым в небо, его пускают по горизонтальному отрезку трубы — так называемому борову. Так что когда дым вылетает из трубы на крыше, он уже не горячий, а просто теплый. В таких трубах вороны иногда даже гнезда устраивали и высиживали птенцов. При этом печь вдруг начинала дымить, умный хозяин, прежде чем начинать чистить трубу от сажи, лез на крышу и проверял, нет ли в трубе вороньего или сорочьего гнезда.

Одна из причин, почему долгое время печи топили по-черному – это дороговизна кирпича. Использовать его могли себе позволить только очень обеспеченные люди, поэтому долго ещё «чёрные» печи оставались в ходу, а по-белому топили в хоромах князей да бояр. Русская печь с кирпичной трубой называется «белой» и, соответственно, топят её по-белому. Конструкция русской печи с трубой оказалась столь удачной, что с момента возникновения принципиально и не менялась, особенно в деревне. Усовершенствовались лишь отдельные её параметры. Обожженый кирпич был действительно очень дорог, поэтому крестьяне печи нередко делали из необожженого кирпича – сырца, а из обожженого устраивали только под и свод печи. Для пояснения достаточно привести два примера из российской истории.

В XVIII и в начале XIX вв. русское печное искусство распространилось и в Западной Европе. История сохранила некоторые имена выдающихся русских печников того времени: Мартына Васильева, Ермолая Иванова, Ивана Степанова. Типы русских печей распространились тогда в Германии, Франции, Англии. До середины XVIII в. техника печного отопления развивалась и совершенствовалась исключительно на основе многовекового опыта русского народа. Научные основы конструирования печей и систем печного отопления заложил Н.А. Львов (1751–1804). И.И. Свиязев в XIX в. изучал и испытывал конструкции отопительного оборудования, он теоретически обосновал приемы его проектирования, изобрел оригинальные типы печи. В 1867 г. он издал «Теоретические основы печного искусства», в которых привел методику расчета длины газовых каналов и сечений дымовых труб. В 1880 г. профессор С.Б. Лукашевич опубликовал «Курс отопления и вентиляции» и в разделе «Печное отопление» изложил теорию расчета отопительных печей.

Часто русская печь располагали в углу избы, слева или справа от входа. Устье печи было обращено к противоположной входу стене и освещалось боковым окном. Печь стояла почти вплотную к боковой стене. Между стеной и печью было небольшое пространство, где хранили ухваты, клюку (кочергу), помело (веник на палке), сковородник, деревянную лопату. Между печью и торцевой стеной под потолком устраивались деревянные полати. Подобную планировку можно отнести к северо-среднерусской части России. В домах пятистенках и в домах с прирубом печь располагалась так, чтобы можно было отапливать либо все помещения, либо несколько из них. В этом случае делали печь с подтопком или камельком.

Значимость пространства избы возрастала от входа к противоположной стене, где слева находился «передний угол» с иконами и столом. Самым малопочетным местом была часть избы около входа, ее называли «под порог». Говорили: «Что, девка, под порогом стоишь, проходи, не стесняйся». Правила вежливости заставляли пришедших в дом останавливаться у входа и ждать приглашения пройти дальше. Пространство между задней стенкой печи и стеной называлось «куть». Куть традиционно принадлежала хозяйке и предназначалась в основном для приготовления пищи и шитья. Там стоял сундук с приданым, взятым девушкой из дома родителей. Возле печи был вход в подполье, часто оформленный как «голбец». На печь и на голбец залезали по лесенке. На полати можно было перелезть с печи.

Художник нарисовал кухню своей бабушки по памяти, пытаясь оживить кусочек своего детства. Нарисовал то, что запомнилось ему лучше всего. Печурку для спичек он изобразил слишком высоко. В детстве он до нее не мог достать (спички детям не игрушка!).

Обратите внимание на то, какой массивный опечек, срубленный в-лапу. Вот почему-то ниши под шестком нет, да и задвижку – трубу закрывать – художник не изобразил. Видимо, его детская память не ухватила эту важную техническую деталь.

Сложить хорошую белую печь было делом непростым. Сначала прямо на земле в подполье на отдельном фундаменте устанавливалась опечье – небольшой деревянный сруб, служивший основанием для печи. На опечье настилали доски, на которых выкладывалось днище печи – под. Над подом из камня или кирпича сооружался полукруглый свод печи. Под имел слабый наклон в сторону устья. В топке русской печи взрослый дюжий мужик мог сидеть, и над его головой до свода оставалось еще около 20 см, а от его плеч до стенок печи было расстояние не менее 40 см.

Русская кухня. Обратите внимание на разделку у этой печи. Разделка – это утолщение дымохода там, где он касался или проходил сквозь потолок и крышу. В этих местах кирпичная кладка похожа на выпирающий венец. Делалась она для пожарной безопасности, ведь вокруг было сухое дерево. Столбик со странными металлическими крючками использовался для витья веревок. На крючки насаживали большой пук льняной кудели (льняного волокна) и вытягивали из него толстые нити, которые свивали в веревку.

Русская печка в кути русской избы. На печи стоит квашня с тестом, готовым к выпечке. Тесто уже вылазит из квашни. Сбоку к печке приставлена рифленая с одной стороны доска – рубель. Рубель использовали при глажке: одежду наматывали на длинную палку типа скалки и этим рубелём потом катали, обминали.

Русская печь со временем по мере усовершенствования приобретала массу удобных приспособлений. Например: шесток, полочку перед устьем печи, на которой хозяйка могла держать в тепле приготовленную пищу, печурки в боках печи, выступ на кожуке для хранения спичек и др. На шесток из печи после окончания топки выгребались раскаленные угли, предназначенные для кипяченя самовара и для утюга. В неглубоких нишах в стенке печи (печурках) обычно сушили мокрые рукавицы, носки и портянки. На плечике печи рядом с кожуком хранилось сухое, гладкое без сучков березовое полено для щепания лучины для растопки. Лучину щепали большим тяжелым ножом-тесаком, который почему-то называли косарь. В тёплом опечье в холодное время держали домашнюю птицу, которую приносили из хлева.

Очень важное отличие русской печки по-белому от русской печки по-черному, на которое мало кто обращает вимание, – в том, что печка по-белому имеет самостоятельный фундамент, а печка по-черному стоит на полу. Объясняется это просто. Вес печи по-белому в два, а то и в три раза больше, чем вес печи по-черному. Пол такой вес уже не выдерживал, вот и пришлось делать отдельный фундамент.

»Русская печь – удивительное сооружение. Когда на улице мороз ниже –45°C, то спасти может только русская печка. Печь в русском доме – это огромное каменное сооружение, занимавшее подчас чуть ли не четверть площади жилища. Она долго, несколько часов, протапливается, но нагревшись, держит тепло и обогревает помещение в течение целых суток».

Что и как варили и пекли в русской печи

Русская печь многофункциональна: она обогревает дом, в ней готовят завтрак, обед и ужин, пекут блины, оладьи, хлеб и пироги, готовят корм (пойло) для домашнего скота, греют воду. На ней сушат зерно, травы, грибы и другие дары леса и огорода. В лютые морозы возле печи согревают новорожденных домашних животных. На печи лечатся от простуды. Постели теплее, чем на печи или на полатях возле русской печи, не бывает.

В печи готовили пищу, и она получалась удивительно вкусной и питательной. Секрет заключается в том, что жар печи распределяется равномерно, и температура долго не меняется. Посуда с пищей не имеет прямого контакта с огнём, позволяя содержимому прогреваться со всех сторон равномерно, не пригорая. Кроме того, в печи сушили грибы, ягоды, рыбу. На самой печи спали постоянно мерзнущие, старики, а на пристроенных сбоку голбцах и полатях спали дети. От тех времен осталась непонятная современному человеку поговорка: «Ты что, с печи упал что ли?». Так говорят о человеке, который начал говорить бессмыслицу или вести себя неадекватно. Действительно, упасть с печи было очень и очень больно, да еще упасть во сне: поневоле станешь неадекватен. Поэтому по краю печи хорошие хозяева обязательно делали барьеры и загородки из реечек или досок, чтобы люди с печи не падали.

Убранство в кухне в русском доме. На шестке угольный утюг, возле устья ухваты и сковородник. На лавке деревянная лопата, корыто, кухонная доска для нарезки овощей и мяса, для стряпанья пирогов, самовар, два глиняных горшка, угольный самовар на металлическом подносе, тыква. Под лавкой две глиняные корчаги и большая глиняная крынка. На стене на длинной палке сечка, которой рубили капусту, мясо, рыбу, полка с посудой. На стену повешены сушиться пучки лекарственной травы и маленькая связка сухих грибов или кореньев.

Дрова в русскую печку складывали с вечера. При этом недалеко от устья делалась клетка из поленьев так: клались два полена вдоль печки на расстоянии 30–35 см друг от друга. На них перпендикулярно (поперек печи) клались еще два полена, а на эти два полена накладывалась кучка из 5–6 поленьев, ориентированных вдоль печи. Утром в клетку под поленья помещались под углом 45 градусов к поду горящие сухие лучинки. Когда дрова разгорались, клетку с горящими дровами сдвигали большим ухватом или кочергой вглубь печи к задней стенке, освобождая место для горшков и чугунков.

Русская печь в крестьянской избе топилась каждый день зимой и летом. Размеры русской печи были очень внушительны. Через широкое устье свободно проходил двухвёдерный чугун. По высоте спокойно проходила и глиняная корчага с солодом для пива. Но самое главное – в печь через устье мог пролезть дюжий взрослый человек, чтобы вечером всласть попариться с березовым чесняговым веничком.

Русская печь была воистину сердцем повседневной жизни семьи. С вечера хозяйка в печь поближе к устью складывала определенным образом дрова. За ночь они подсыхали. Рано утром, когда еще не рассвело, хозяйка вставала с постели первой и разводила в печи огонь, ставила в печь чугунки и горшки, в которых обязательно варилась картошка, щи, каша, в глиняной плошке или на сковороде она пекла блины или оладьи. Спустя часа три дрова почти полностью сгорали, можно было выгребать угли и золу, подметать под и сажать в печь хлебы, пироги, а также ставить горшки с пищей. Устье закрывалось заслонкой.

Ухват необходим для извлечения горячей посуды (горшков и чугунов) и чтобы ставить их в печь. Сковороды ставились в печь сковородником (чапельником). Деревянная лопата (или садник) в основном служила для посадки в печь форм с хлебным тестом и противней с сырыми пирогами. Извлекались из печи формы и противни клюкой (кочергой). Использовались также для приготовления пищи горшки разного размера, крынки, утятницы, гусятницы, плошки. Для ухода за печью, поддержания огня, выгребания углей и золы нужны были кочерги, совки, помело (метла на палке). Помелом выметали из печи золу. До сих пор поговорку можно услышать: «У тебя язык, что помело» – имеется в виду не только болтливый человек, но и в выражениях не очень чистый. Помело, одним словом.

В русской печи пекли прекрасные оладьи и блины. Жар на тесто воздействует не только от дна и боков сковородки, но и сверху, так как в печи воздух сильно раскален. Таких как в русской печи оладьев и блинов не испечь ни в духовке, ни тем более на плите. Сковородой управляли при помощи сковородника – металлической прихватки, насаженной на длинную палку. Такой сковородник, как и ухваты разного обхвата, имелись в каждом доме.

У этой печи в шестке встроена топка с плитой, которая называется подтопок (русская печь с подтопком). Подтопок имеет свой дымоход, в котором 3–5 колодцев для оборотов дыма, после чего дым из подтопка поступает в общую с русской печью трубу. Прежде чем покинуть дымоход, дым все тепло должен отдать кирпичам дымохода – так называемому обогревательному щитку. Когда заканчивается топка русской печи, в ней часто остаются 2–3 не совсем прогоревшие головешки. Эти головешки переносят в подтопок, подкладывают немного дров и получают дополнительный источник тепла. Плита подпечка одновременно является и шестком русской печи. Когда топится подтопок, то трубу русской печи закрывают, и тепло из нее не выходит. Но труба подтопка в это время, естественно, открыта. Летом русскую печь не топят – жарко и без нее. Чтобы приготовить пищу, используют подтопок. А то и вообще устраивают печь времянку во дворе в летней кухне.

Русская печь – это отличная хлебопекарня. Раз в 4–5 дней хозяйка пекла хлеб. Тесто готовили с вечера в большой квашне, где оно выхаживало на шестке. В квашне всю ночь в смеси муки с водой бурно размножались дрожжи. Чтобы дрожжи хорошо размножались, квашню ставили в теплое, но не горячее место. Утром тесто замешивали, добавляя в него муку до нужной консистенции, и раскладывали в железные формы или на противень. Печь после топки вычищали от углей и золы, немного остужали и сажали в печь формы и противни с тестом с помощью деревянной лопаты.

Хлебопечение – непростое дело, не у каждой хозяйки и не всегда хлебы получались отменными. На качество хлеба влияло многое: и мука, и дрожжи, и температура в печи, и замес. Чтобы хлеб получался вкуснее, делали различные добавки в тесто: вместо воды брали сыворотку, добавляли корицу и многие другие ингредиенты.

Хлеб, испеченный в русской печи, был очень вкусным.

В русской печи пекли очень вкусные пироги: открытые, как этот, или закрытые, когда начинка помещалась внутрь пирога. С чем только не пекли пироги: с творогом, с яйцом, с клюквой, с малиной, с картошкой, с капустой, с рыбой. Тесто для пирогов готовилось иначе, чем для хлебов. Мука для пирогов использовалась обдирная пшеничная, дрожжи обязательно свежие, а не закваска, сто раз использовавшаяся. Хлеб – это еда повседневная, а пироги — праздничная. В моей деревне шутили: «А пироги-то хлебу большая замена».

Отварная рыба, приготовленная в чугунке в русской печке, значительно вкуснее сваренной на плите. По-моему, это щука. Во время моего детства каждый стоящий мужик в нашей деревне умел ловить рыбу. И странное дело, рыба в речке не переводилась. Сейчас никто рыбу не ловит, но рыбы в реке не стало. В среднем каждая семья в деревне съедала 2–3 кг свежей речной рыбы.

Пирожки и закрытые пироги пропеченые, пышные и румяные, они выйдут из русской печки. А вкусные – пальчики оближешь. Чтобы пироги сверху покрылись вкусной желтоватой корочкой, их сверху смазывают топленым сливочным, а за неимением такого – и растительным маслом. Масляный слой притормаживает испарение воды с поверхности пирога в печи, отчего он сильнее прогревается изнутри и не подсыхает.

Русская печь в Архангельской области. Слева от печи стоит ушат для воды. Для стирки белья в нем грели воду, бросая в ушат раскаленные докрасна кани. Потом в нагретую воду добавляли золы, полученной от сгорания в печи ольхи или осины, и так получали щелок. Щелоком в отсутствии мыла стирали белье, простыни, занавески.

Рыбный суп, сваренный в русской печи, имел особый вкус. Такой на плите не сварить никогда.

Хлебы в печи испеклись, можно вынимать.

Пироги в печи. В каждой русской печке температурный режим был особый. Чтобы пироги получились удачными, каждая хозяйка приноравливалась к своей печи: какими дровами и в каком количестве топить, когда сгребать уголья в загнетку, когда пироги сажать в печь, как плотно или не очень прикрывать устье заслонкой, сколько времени держать пироги в печи.

Такие (и еще тоньше) блины можно испечь только в русской печке. Раньше хозяйки предпочитали печь блины из овсяной муки.

Такие изделия из блинов – трубочки с начинкой — назывались трудоноши. Было даже обидное прозвище такое –»Леша-трудоноша», которым назвали парня обжору, кторый мог съесть очень много таких трудонош. Сегодня, наверное, подумали бы, что так называли трудолюбивого парня.

Каши и запеканки, приготовленные в русской печи, очень вкусные. Одна корочка поджаристая чего стоит!

Топленое молоко с настоящей пенкой можно приготовить только в русской печке в глиняном горшке. На плите в городской квартире молоко при кипячении часто убегает, выливается на плиту, горит на ней и воняет на всю квартиру. В русской печи, даже если молоко убежит из горшка, не страшно. Сгорит – и запах уйдет вместе с дымом в трубу.

Чтобы ставить в печь и вытаскивать тяжелые чугуны и корчаги, применяли вот такое нехитрое приспособление. Чугун слегка приподнимали с помощью рычага, а потом катили на этом деревянном ролике. Все гениальное просто!

Русская печь с подтопком. Слева от дверки подтопка еще одна дверка. Это дверка в духовку. Летом, когда русскую печь не топили, а топили только подтопок, в духовке можно было печь хлеб и пироги. Валенки – русское изобретение. Другой – более теплой, чем валенки, – обуви мир не знает. Никакие унты в сравнение с валенками не идут.

Лежит Емеля на печи на девятом кирпичи. А почему на девятом? А это высота лежака от опечка в кирпичах. Чаще всего именно такой высоты и делали русские печки.

Наверное, увидев этакую сценку, кто-то шутливо произнес: «А потом – суп с котом». Поговорка так понравилась, что до сих пор употребляется.

Имея русскую печку, наши не столь уж далекие предки, не имея электричества и газа, имели и тепло в доме, и пищу вкусную, разнообразную и горячую до позднего вечера, которую даже разогревать не надо было. Постоянно в доме была горячая вода. Для этого вытаскивали специальными клещами из печи нагретые докрасна камни и бросали их в ушат или в кадку с 3–4 ведрами воды! Камни страшно шипели, а кухня наполнялась клубами пара.

Редактировал и пыхтел загружая поштучно фото я — «Папин_Сибиряк»

| Рубрики: | История |

Метки: история россия русская печь

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям