- Методика расчёта отопительной печи и камина

- Введение

- Основные понятия и термины

- Формула расчета камина

- Как считается отопительная теплоемкая печь

- Теплообменники для печей с водяным контуром своими руками

- Из чего можно изготовить печной теплообменник

- Каких видов могут быть самодельные печные теплообменники

- Конструкции котлов для отопительных печей с водяным контуром

- Печные котлы (регистры) для отопительно-варочных печей

- Как подобрать или рассчитать размеры печного котла

- Изготовление своими руками

- Теплообменник для печи своими руками видео:

Методика расчёта отопительной печи и камина

Одна из самых серьезных ошибок многих владельцев дачных домов – выбор конструкции печи или камина по экстерьерным особенностям или из расчета функциональных возможностей конкретной конструкции. Что в корне неверно.

Любая бытовая печная конструкция, прежде всего, ориентирована на обогрев помещения, и потому ее в первую очередь следует оценивать именно по этим параметрам. И только потом говорить о каких-то дополнительных опциях или декоре.

Введение

В книгах о печах часто описания или порядовки печей дополняются указанием их теплоотдачи, выраженной в килокалориях. В магазинах, как правило, на ценнике металлических печек указывают мощность печи уже в киловаттах.

При этом большинству пользователей довольно сложно оценить конкретно эти цифры, тем более, что многие производители лукавят и в описаниях к своей продукции (металлическим печам) указывают достаточно фантастические параметры или попросту недоговаривают, что чревато применением неподходящей модели в помещении с указанной площадью.

К примеру, часто уверяют, что печи способны обогреть площади по 100 и более квадратов без всяких дополнительных ухищрений. Что в принципе невозможно по законам физики – естественной конвекции.

Такой печи хватит на то, чтобы в этом помещении была плюсовая температура, но вот атмосферу в такой комнате вряд ли можно будет назвать комфортной.

Поскольку у самой печи будет зона сильного прогрева и стоять откровенная жара, а вот по дальним углам станет отчётливо ощущаться прохлада. И это только полбеды. Скорее всего, такие перепады еще и дополнятся конденсатом и сыростью по углам.

Избавиться от этих неприятных явлений можно только, устроив принудительную воздушную конвекцию (вентилятор), или устроить принудительную транспортировку тепла непосредственно в проблемные зоны помещения – проще говоря, устроить тепловой контур с циркуляцией теплоносителя. То есть превратить печь в котел и греть дом уже водяной системой.

Основные понятия и термины

На «магазинных» печках и каминах обычно указывают теплоотдачу, как уже говорилось, в киловаттах. По одной простой причине: так легче считать площадь, которую они могут обогреть.

В помещениях с высотой потолка до 3 метров 1 киловатт – это 10 квадратов площади. Соответственно, печь в 8 кВт в теории греет 80 квадратных метров.

И такие же данные дают для каминов. Которые, на самом деле, следует относить к камино-печам, а не чистым каминам. И в этом случае указание их мощности корректно (правда, у многих моделей во время топки нельзя открывать дверцу, ну да то дело десятое).

Но вот перенос этого шаблона на кирпичные конструкции перестает работать корректно. А еще в книгах по печному ремеслу принято указывать тепловую мощность в килокалориях. И тут вовсе наступает путаница.

Начнем с того, что отопительная печь и камин – совершенно различные конструкции с совсем разными задачами. И считаются по разным формулам. А еще железные печи и кирпичные хоть и родственники, но очень дальние. И потому работают совершенно иначе.

Для понимания вопроса: металл хорошо проводит тепло, но плохо его накапливает (быстро прогрелся – быстро остыл). И потому все металлические печи греют, пока в их топках горит топливо. Чтобы увеличить период их активности, устраивают системы длительного горения. И расчет их мощности ведется именно с учетом такой особенности.

А вот кирпичные печи в массе своей относятся к теплоемким конструкциям периодического нагрева, и потому их топят пару часов, а потом они долгое время отдают накопленное тепло, постепенно транслируя его из своих недр на наружные стенки. И потому считать их мощность (напрямую связанную с их массой и габаритом) следует как-то иначе.

Вообще, без применения искусственной конвекции одной печью можно прогреть примерно 30 – 40 квадратов. В более габаритном помещении уже не получится обеспечить комфортных условий для проживания – все из-за того же некомфортного температурного градиента, возрастающего по мере удаления от источника тепла (печи).

А вот с камином картина несколько иная. Камин греет комнату только в момент своей работы, пока горит топливо. И греет исключительно лучистым теплом. Без аккумулирования тепла. И потому КПД его не отличается рекордными значениями. Примерно 33% при топке дровами и до 55% при использовании каменного угля.

А вот для печки КПД 80% – вполне рядовое значение. Но у камина есть огромное преимущество. Забирая в открытую топку воздух для горения, камин это делает с запасом, избытком. И потому камин очень хорошо вентилирует помещение, сушит его. А еще камин прогревает этот объем максимально быстро.

Именно по этой причине камин предпочитали во многих Европейских странах. Особенно показательна в этом отношении Британия, где климат довольно мягкий, но излишне влажный, и где проблема отопления стояла не так остро, как необходимость избавления от лишней влажности жилья.

По той же причине дореволюционные пособия рекомендуют иметь в большой квартире в дополнение к печам один камин – для организации нормального воздухообмена. И потому камины часто сооружали в больничных палатах – своеобразный аналог кварцевания.

Так что камин уже считают не из соображений восполнения теплопотерь здания, а с позиций нормального воздухообмена. И потому методики расчёта печи и камина различаются кардинально.

Мощность печи должна соответствовать теплопотерям помещения. Недостаток мощности приведет к снижению экологии помещения (попросту окажется слишком прохладно), а избыток приведет к перерасходу топлива.

Говоря образно, картина в чем-то схожа с выбором двигателя для автомобиля. Глупо пытаться выпустить миникупер с двигателем от карьерного самосвала, как и бесполезно оснащать этот самосвал мотором от компактной легковушки.

Излишне габаритный камин в маленьком помещении станет страдать от недостатка кислорода, требуемого для нормального сгорания топлива. И потому он или начнет дымить, или устроит такой сквозняк, что двери попросту начнут интенсивно хлопать. Ну а слишком маленький камин в огромном зале окажется бесполезен – он попросту не согреет его.

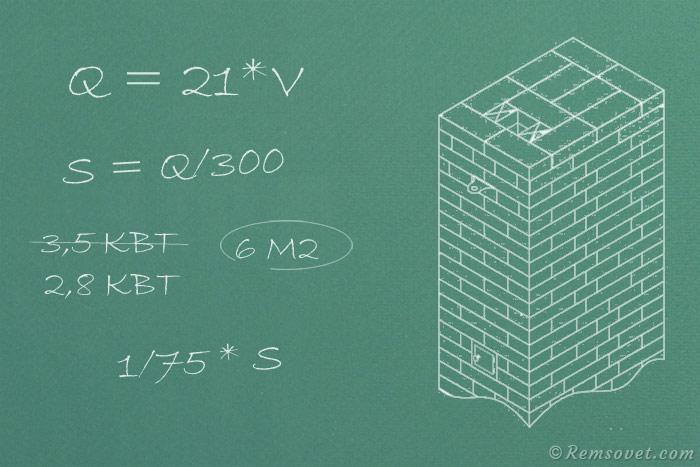

Формула расчета камина

Камин считать проще, а потому начнем с него. Постулатов всего несколько и запомнить их просто.

Площадь портала (площадь проема открытой каминной топки) должна находиться в пределах 1/65 – 1/80 от площади помещения. Вне зависимости от его высоты. Оптимальным стоит признать соотношение 1/75.

При этом высота трубы любого камина должна быть не ниже, чем 5 метров. При меньшей высоте возможно дымление. А сечение трубы должно быть не менее 1/10 площади портала. Но не менее 1 кирпича. То есть не менее, чем 120х250 мм.

Топку делают глубиной не более 2/3 высоты портала. Над топкой ставят дымосборник, объем которого должен составлять не менее 1/6 от объема топки. Собственно, это все данные для камина с открытой топкой. При соблюдении этих пропорций и размеров камин практически всегда работает без проблем вне зависимости от погоды на улице.

Как считается отопительная теплоемкая печь

Возвращаемся к расчету печей. Формулы для точного определения габарита отопителя написали еще в середине XIX столетия. Но справиться с ними рядовому пользователю с изрядно подзабытым багажом средней школы нереально.

Поскольку иной раз теряются и выпускники технических вузов. Поэтому были созданы таблицы, учитывающие количество окон, дверей, материала утеплителя, стен, перекрытий, их конструкционные особенности и еще массу параметров, забивать которыми голову рядовому застройщику совершенно необязательно.

Табличные данные дают весьма хорошие результаты по подбору печного габарита, но это довольно объемная брошюра, разобраться в которой тоже непросто. А потому создали упрощенную схему расчета печи, которой, как оказалось, вполне достаточно для бытовых целей.

Формула дает довольно точные данные для печей с одноразовой топкой (один раз в сутки). Если планируется топить печи дважды, то их габарит можно уменьшить. Но не вдвое, как покажется, а не более как на 40%.

Отсюда простой вывод: лучше ориентироваться все же на одну топку в сутки, поскольку топка дважды в день требует дров в два раза больше, но такого же двойного выигрыша в теплоотдаче печи не будет и в целом КПД системы отопления уменьшится.

Переходим к цифрам. Один кубометр жилого объема в среднем теряет в час 21 ккал. Соответственно, для определения теплопотерь достаточно объем отапливаемого помещения умножить на 21.

Но здесь есть нюанс. Вне зависимости от материала стен и перекрытий, объем следует считать по внешнему габариту помещения, а не по внутреннему.

Проще говоря, если у нас в активе комната 4х5 метров с высотой потолков 2,5 метра, то объем, принимаемый за искомый будет не 50 (4х5х2,5) кубометров, а несколько больший – следует прибавлять к чистовым габаритам еще и толщину стен или перекрытий. И, если толщина стен в этом доме 0,25 метра, то площадь будет не 4х5=20 кв. метров, а 4,5х5,5=25 кв. метров. Как и высота уже не 2,5 метра, а 3,0 метра (потолок и пол по 25 см – величина взята условная для иллюстративного примера).

Соответственно, объем, с которого считываем теплопотери, будет не 50, а 75 кубометров. Разница, согласитесь, значительная.

Умножив полученное значение на 21, получаем ежечасные теплопотери помещения. В данном конкретном примере это 1575 ккал/час.

Теперь требуется подобрать печь, которая способна компенсировать вышеуказанные теплопотери. А это уже напрямую зависит от активной площади печи – то есть той внешней поверхности, которая участвует в нагреве.

Здесь важно учитывать только внешние стенки печи, за которыми проходят тепловые каналы (дымообороты) или расположена топка. Если у печи есть плита, над которой имеется варочная камера, сформированная кирпичной кладкой, внутри которой нет каналов отбора тепла от топливных газов (типичная печь-шведка – как пример), то этот участок поверхности нельзя принимать за активный.

Один квадратный метр активной площади печи при одноразовой суточной топке выдает 300 ккал.

Соответственно, для нашей условной комнаты потребуется печь с прогреваемой поверхностью 1575/300=5,25 м 2 .

То есть, если предположить, что основание нашей печи составляет 2х3 кирпича 0,51х0,77 м (что не обязательно, конечно же – просто для наглядности примера), то высота такой печи должна быть примерно 5,25/(0,51х2+0,77х2)=2,1 м, без учета той части поверхности, где печь не греется (обычно в чисто отопительной печи это около 20 см от пола).

Если рассматривать типовые отопительные печи, то под данные параметры подходит ПТО-2300 с площадью теплоотдающих поверхностей 5,5 м 2 .

В принципе, значения теплоотдачи печи могут немного отличаться от полученных оптимальных теоретических цифр.

Точного соответствия не требуется. Вполне допустим дефицит тепловой мощности в 5% или ее избыток в 10%.

При превышении этих допусков ухудшится тепловой комфорт в помещении и сократится ресурс печи (при недостатке мощности придется ее регулярно перегревать, перетапливать).

Так же важно учитывать, что расчет этот верен для неотделанных кирпичных печей или покрытых штукатуркой. Если печь изразцовая, то она будет отличаться большей теплоемкостью, но меньшей теплоотдачей – примерно на 10%, что стоит учитывать заранее.

Изразцы, как ни странно, снижают теплоотдачу печи. Но зато резко увеличивают ее декоративные и гигиенические свойства, поскольку исключают пригорание пыли на поверхности и делают возможной влажную уборку.

Теплообменники для печей с водяным контуром своими руками

Из чего можно изготовить печной теплообменник

Для того, чтобы изготовить теплообменник для печи своими руками можно использовать листовую «черную» сталь толщиной 3-5 мм или стальные трубы (круглые или профильные) с такой же толщиной стенок и диаметром 30-50 мм. Как вариант, для этой цели может использоваться лист или трубы из нержавеющей стали или меди. Но, из-за высокой их стоимости, эти материалы при самостоятельном изготовлении печных котлов используются крайне редко.

Из листового металла такие регистры изготовить проще. Их легче чистить при эксплуатации. Но, как правило, они имеют меньшую площадь контакта с пламенем или горячими газами, так как в своем большинстве своем они являются сплошными и в теплообмене участвует только внутренняя их поверхность, обращенная к пламени.

Печные котлы из труб, при тех же габаритных размерах, как правило, имеют большую теплообменную площадь (хотя это зависит еще и от количества и от диаметра труб), так как позволяют пламени или горячим газам контактировать, практически, со всей их поверхностью. Но они более сложны в изготовлении. Особенно это касается конструкций, состоящих полностью из труб круглого сечения.

Если для изготовления теплообменника для печи с водяным контуром используются трубы, то лучше всего, если они будут бесшовными (цельнотянутыми). Если же используются шовные трубы, то швы придется дополнительно укреплять сварным швом и располагать с наружной стороны регистра (со стороны кирпичной кладки).

Очень часто при изготовлении печных котлов трубы и листовое железо комбинируют. Делается это для того, чтобы использовать их положительные качества: чтобы и изготавливать было проще, и теплообменная площадь была достаточной.

Каких видов могут быть самодельные печные теплообменники

Кроме, рассмотренных выше, конструкционных различий печных котлов, зависящих от выбранного материала для их изготовления, их конструкции могут отличаться и в зависимости от вида печи, для которой они собственно и предназначены. Такие печи могут быть отопительными или отопительно-варочными.

Конструкция теплообменника для отопительно-варочной печи отличается тем, что в верхней его части есть открытое пространство для доступа пламени к варочной плите. В регистрах же для отопительных печей верхняя часть, как правило, закрыта сплошным листом или рядами труб.

Форма и размеры печных котлов подбираются в соответствии с размерами и формой того места, где их предполагается установить (чаще всего это топливник печи), а также в зависимости от его необходимой тепловой мощности.

Конструкции котлов для отопительных печей с водяным контуром

Здесь мы рассмотрим три наиболее распространенные конструкции, выполненные отдельно из листового металла и труб, а также их комбинирования.

Вариант 1.

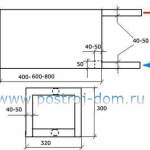

Теплообменник представляет собой сплошную П-образную конструкцию, сваренную из листового металла, предназначенную для расположения в топливнике отопительной печи. Теплообменной поверхностью являются его внутренние стенки.

Теплообменник из листового металла для отопительной печи

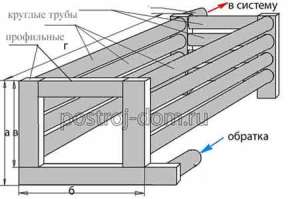

Вариант 2.

Печной котел из труб. Холодная вода из системы подается через «обратку» в нижнюю U-образную трубу основания теплообменника (диаметром 40-50 мм и с толщиной стенки 3-4 мм), постепенно нагреваясь, она по Г-образным вертикальным трубам (такого же сечения, как и U-образное основание или меньше) поднимается вверх и попадает в верхнюю трубу-коллектор, а из нее, уже нагретой, в систему отопления дома. Такой регистр является более эффективным, чем изготовленный из листовой стали, но и более сложным в изготовлении, так как придется делать множество стыков труб между собой и сваривать их.

Печной регистр для отопительной печи из труб

Вариант 3.

Боковые поверхности этого регистра изготавливаются из листового металла толщиной 3-5 мм и представляют собой сплошные панели толщиной 40-45 мм, а верхней части они соединены между собой рядом горизонтальных труб диаметром 40-50 мм.

Использование труб вместо сплошной поверхности (как в варианте 1) позволяет увеличить площадь соприкосновения с нагревающей средой, а использование листового металла для боковых панелей, упрощает процесс изготовления, что немаловажно если вы решите его сделать своими руками.

Печной котел из листового металла и труб для отопительной печи

Печные котлы (регистры) для отопительно-варочных печей

Теплообменники для отопительно-варочных печей могут также быть изготовлены, как из листового железа, так и труб (круглых или профильных), а также при их комбинировании. Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1.

Теплообменник для отопительно-варочной печи или кухонной плиты в виде двух сплошных боковых панелей из листового металла («книжка»), соединенных между собой.

Теплообменник для отопительно-варочной печи

Вариант 2.

Печной котел из труб круглого и прямоугольного сечения: круглые (диаметром 40-50х4 мм) расположены горизонтально и соединены в конструкцию с помощью прямоугольных 50-60х40х4 мм. Такая комбинация разных видов труб облегчает изготовление котла. Размеры а, б, в и г рассчитываются, в зависимости от размеров топливника и необходимой мощности регистра.

Теплообменник для отопительно-варочной печи из круглых и профильных труб

Вариант 3.

Теплообменный регистр только из круглых труб. Представляет собой два горизонтальных контура, соединенных вертикальными трубами. Холодная вода из системы подается в нижний контур, а нагретая с верхнего контура подается обратно в систему отопления.

Регистр для отопительно-варочной печи из труб

Как подобрать или рассчитать размеры печного котла

После того, как вы выбрали вид теплообменника, необходимо определиться с его размерами. С одной стороны его габариты должны соответствовать размеру места, куда он будет установлен.

Чаще всего теплообменники помещают в топливник печи, но иногда в дымовых каналах или камере бесканальной печи. При этом необходимо учесть, что между кирпичной кладкой и регистром должен быть зазор 0,5-1 см, учитывающий тепловое расширение металла.

Кроме этого, необходимо знать требуемую мощность печного теплообменника. Как ее определить?

Она зависит от тепловой мощности системы водяного отопления, необходимой для обогрева дома, которая в свою очередь зависит от теплоизоляционных свойств его наружных конструкций и максимальной отрицательной температуры наружного воздуха зимой. Упрощенно можно ориентироваться на средний показатель: 10-12 кВт на 100 м 2 площади дома.

Как же вычислить необходимую площадь печного котла, для обеспечения такой тепловой мощности? В среднем, принято считать, что для обеспечения тепловой мощности 5-10 кВт необходимо около 1 м 2 теплообменной поверхности котла. Величина этого показателя зависит от температуры горячих газов, соприкасающихся с теплообменником и температур воды (теплоносителя) на его выходе и входе, что в свою очередь, в значительной степени зависит от режима топки и вида топлива.

Полную мощность теплообменника можно вычислить по формуле:

Q=SQуд,

где: Qуд – его удельная мощность, ккал/час;

S – его полезная площадь (соприкосновения с нагревающей средой), м 2 .

Удельную мощность можно вычислить по формуле:

Qуд = k(T-t)S,

где: k=12 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через стальную поверхность;

Т = (Tмакс+Tмин)/2 – средняя температура нагревающей среды (пламя, газы), °С;

t = (tмакс+tмин)/2– средняя температура теплоносителя (вход+выход/2), °С.

Если печь будет работать периодически (около 2 часов) на дровах, то средние температуры среды и теплоносителя будут максимум: 500 и 70°С соответственно и с 1 м 2 теплообменника в этом случае можно будет получить максимум 6 кВт тепловой мощности.

Если печь будет работать на угле и постоянно, то средние максимальные средние показатели среды и теплоносителя могут быть: 800 и 70 °С соответственно. В этом случае с 1 м 2 площади печного котла можно будет снять около 10 кВт.

Если известна общая требуемая тепловая мощность котла и режим топки (а значит и удельная его мощность), то вполне можно определить, какую полезную площадь поверхности он должен иметь:

S =Q/Qуд, м 2 .

В зависимости от того из какого материала будет изготавливаться теплообменник, можно подсчитать, сколько потребуется труб или листового металла, чтобы обеспечить такую площадь соприкосновения с нагревающей средой. При этом в расчет берется только та поверхность, которая будет непосредственно контактировать с горячими газами или пламенем.

Например, если печной котел будет изготавливаться сплошным (только из листового металла), то в расчет следует принимать только внутреннюю его поверхность. Если же он будет изготавливаться из труб, то практически вся их поверхность будет участвовать в теплообмене (их длина х диаметр х 3,14). При комбинировании разных материалов, необходимо будет вычислять площадь соприкосновения с нагревающей средой каждого элемента отдельно, а потом суммировать.

Если необходимо увеличить тепловую мощность котла при тех же габаритных размерах, можно в его конструкцию добавить дополнительные элементы (например, трубы). Если же его мощность получается слишком большой, то можно уменьшить его длину. Другими словами: в каждом конкретном случае необходимо делать расчет и корректировку размеров регистра, привязывая их к размерам и конструкции самой печи, а также мощности системы водяного отопления дома, которую придется обеспечивать тепловой энергией.

Изготовление своими руками

После того, как подобран вид печного котла, материал и сделан расчет размеров можно приступать к его изготовлению своими руками. При этом необходимо обратить внимание на качество сварочных работ. Оно должно быть на высоком уровне, так как данный агрегат будет эксплуатироваться в достаточно агрессивной среде, а для того чтобы выполнить его ремонт, скорее всего, придется разбирать печь или ее часть. Поэтому, если вы не уверены в своих способностях сварщика, то лучше эту работу поручить опытному специалисту, предварительно заготовив все необходимые элементы конструкции.

После выполнения сварочных работ необходимо заполнить регистр водой, проверить нет ли протечек и выполнить его опрессовку при давлении, превышающем рабочее в системе отопления, как минимум, в 2 раза.