Виды систем воздушного отопления

Воздушное отопление рекомендуется применять в производственных, общественных и административно-бытовых помещениях при рециркуляции воздуха или совмещении с системами общеобменной приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещениях категорий А и Б следует проектировать воздушное отопление без рециркуляции.

В качестве теплоносителя в системах воздушного отопления применяют нагретый воздух. Воздух, подогретый до температуры, более высокой, чем температура помещений, поступая в них и охлаждаясь, отдает помещениям необходимое для возмещения теплопотерь количество тепла.

Системы воздушного отопления могут обеспечить в помещениях поддержание постоянной равномерной температуры в период отопительного сезона в пределах санитарно-гигиенических требований.

При повышении наружной температуры теплопотери через ограждающие конструкции уменьшаются и соответственно уменьшают количество тепла с поступающим в помещение воздухом, понижая его температуру.

Системы воздушного отопления обеспечивают быстрый нагрев помещений. В летнее время системы воздушного отопления с механическим побуждением могут быть использованы для охлаждения помещений при пропуске через воздухонагреватель того или иного хладагента.

Системы воздушного отопления подразделяют:

1) по виду первичного теплоносителя, согревающего воздух, – на паровоздушные, водовоздушные и т. д.;

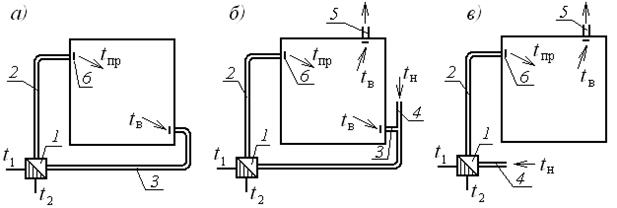

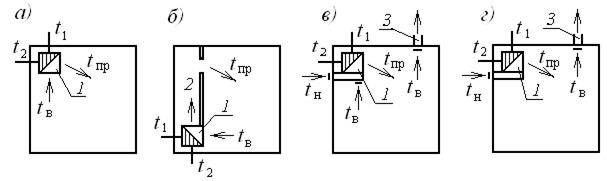

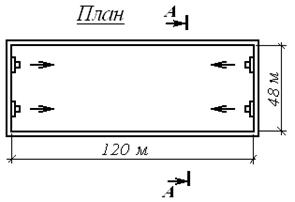

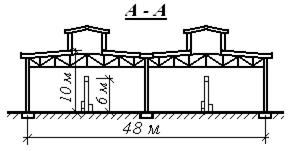

2) по способу подачи воздуха – на центральные (рис. 4.20) с подачей воздуха из общего центра и местные (рис. 4.21) с подачей воздуха местными отопительными агрегатами;

Рис. 4.20 . Принципиальные схемы центральных систем воздушного

отопления

а – рециркуляционной; б – с частичной рециркуляцией; в – прямоточной;

1 — воздухонагреватель; 2 — канал нагретого воздуха; 3 — канал внутреннего воздуха;

4 — канал наружного воздуха; 5 — канал вытяжной вентиляции; 6 — воздухораспределитель (tпр , tв ,tн – температура воздуха, подаваемого системой отопления, внутреннего и наружного; t1 , t2 – температура первичного теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах)

Рис. 4.21. Принципиальные схемы местных систем воздушного отопления

а – рециркуляционной с механическим побуждением; б – рециркуляционной с естественной циркуляцией; в – с частичной рециркуляцией: г – прямоточной;

1 — воздухонагреватель; 2 — канал горячего воздуха; 3 — канал вытяжной вентиляции

(tпр , tв , tн — температура воздуха, подаваемого системой отопления, внутреннего и наружного; t1 , t2;- температура первичного теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах)

3) по характеру перемещения нагретого воздуха – на системы с естественной циркуляцией (перемещение воздуха вследствие разности плотностей холодного и нагретого воздуха) и системы с механическим побуждением (перемещение воздуха при помощи вентилятора);

4) по качеству подаваемого воздуха – на рециркуляционные (рис. 4.20а, 4.21а и 4.21б) с перемещением одного и того же внутреннего воздуха, с частичной рециркуляцией (рис. 4.20б и 4.21в) и прямоточные (рис. 4.20в и 4.21г). При применении систем воздушного отопления с частичной рециркуляцией и прямоточных наряду с отоплением осуществляется и приточная вентиляция.

Недостатки систем воздушного отопления – низкая относительная влажность воздуха, поступающего в помещение, если он не увлажняется; возможность возникновения токов воздуха, беспокоящих людей, находящихся в помещении; затруднения, связанные с увязкой воздуховодов значительных размеров со строительными конструкциями здания.

Центральные системы воздушного отопления с естественной циркуляцией применяют при радиусе действия не более 8 м, с механическим побуждением – при радиусе действия более 8 м.

Местные системы с агрегатами большой тепловой мощности и сосредоточенной подачей воздуха применяют для отопления помещений категорий В, Г и Д.

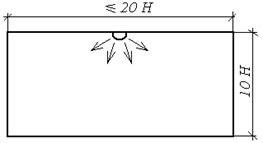

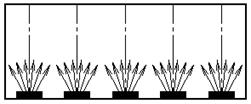

Воздух подают в помещение горизонтальными компактными (рис. 4.22) или веерными (рис. 4.23) струями, обладающими большими скоростями (6—12 м/с). Выпускать воздух рекомендуется над уровнем пола помещения на высоте от 3,5 до 6 м при высоте помещения до 8 м и от 5 до 7 м при высоте помещения более 8 м.

|  |

Рис. 4.22. Система воздушного отопления с параллельными струями

Рис. 4.23. Система воздушного отопления с веерными струями

При выборе места выпуска воздуха следует предусматривать, чтобы приточные струи на своем пути не встречали препятствий в виде массивных строительных конструкций и оборудования. Вследствие интенсивного перемешивания воздуха воздушными струями температура в помещении выравнивается как по площади, так и по высоте. В связи с этим теплопотери в его верхней зоне уменьшаются, в результате уменьшается расход топлива. Применение укрупненных агрегатов уменьшает первоначальные затраты на устройство систем отопления, и эксплуатация систем несколько упрощается.

Агрегаты небольшой тепловой мощности с децентрализованной подачей воздуха применяют для помещений с перегородками высотой более 2 м или с оборудованием, мешающим сосредоточенному выпуску воздуха (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Местная система воздушного отопления с агрегатами,

установленными у наружной стены (план)

Системы воздушного отопления с полной рециркуляцией могут быть применены в помещениях с выделением вредных веществ 3 и 4 классов опасности, а также веществ 1 и 2 классов опасности, если эти вещества не являются определяющими при расчете расхода приточного воздуха (например, при избытках явного тепла или влаги). Системы воздушного отопления с частичной рециркуляцией (совмещенно с приточной вентиляцией) – в помещениях, когда количество приточного воздуха для компенсации теплопотерь превышает количество воздуха, необходимого для компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами. Рециркуляцию при воздушном отоплении, совмещенном с вентиляцией, допускается предусматривать, если отсутствуют выделения вредных веществ, возгоняющихся при соприкосновении с нагретыми поверхностями технологического оборудования и воздухонагревателями воздушного отопления. Если рециркуляция воздуха недопустима, следует применять прямоточные системы воздушного отопления, совмещенные с приточной вентиляцией. Эти системы могут быть применены для жилых зданий и в производственных помещениях, в воздухе которых имеются болезнетворные микроорганизмы, ядовитые вещества, неприятные запахи производства и др.

Расчет систем воздушного отопления

При расчете систем воздушного отопления необходимо определить количество подаваемого воздуха, температуру и скорость выпуска воздуха из воздухораспределителей, тепловую мощность установки, а затем подобрать оборудование. В системах с сосредоточенной подачей температура и скорость выпуска воздуха из воздухораспределителей определяются расчетом так, чтобы в рабочей зоне были обеспечены нормируемые метеорологические условия – температура и скорость движения воздуха.

Температура воздуха при выходе из воздухораспределителей принимают не менее чем на 20% ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении. При этом предельная температура нагрева воздуха не должна превышать 70°С, так как дальнейшее повышение температуры вызывает пригорание органической пыли. В системах с децентрализованной подачей воздуха в обслуживаемую или рабочую зону не требуется специальных расчетов, связанных с воздухораспределением; при этом температура воздуха, выходящего из воздухораспределителя, принимается не более 45° С.

Расход воздуха для системы воздушного отопления, определяется по формуле

где Q – тепловой поток для отопления помещения, Вт; c – теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м 3 ·°С); tг – температура подогретого воздуха, °С, подаваемого системой воздушного отопления; tв – температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, °С.

Температура подогретого воздуха, подаваемого в помещение, определяется по формуле

Если количество воздуха для отопления оказывается равным или бóльшим требуемого для вентиляции (Lот ≥ Lвент), то сохраняется количество и температура отопительного воздуха, а систему устраивают прямоточной или с частичной рециркуляцией.

Если количество воздуха для отопления будет меньше требуемого для вентиляции (Lот 3 /ч; tн – температура наружного воздуха, °С.

В качестве рециркуляционных воздухонагревателей используют выпускаемые промышленностью агрегаты и установки воздушно-отопительные. Для нагрева в них воздуха используется вода или пар, а также электрическая энергия.

Расчет необходимого количества воздуха для вентиляции, Lвент, воздуховодов, подбор калориферов и вентиляторов изложен далее в главе 5 «Производственная вентиляция».

Газовое отопление

По сравнению с другими видами топлива газ обладает рядом преимуществ, основными из которых являются:

— минимальный химический недожог и малый избыток воздуха;

— отсутствие золы и шлака при сгорании газа;

— простая подача газа к мелким разбросанным установкам;

— благоприятные условия для автоматизации горения газа;

— малая трудоемкость обслуживания газоиспользующих агрегатов.

Газ, как топливо, обладает следующими недостатками:

— наличие окиси углерода в продуктах сгорания ухудшают санитарные условия в здании;

— образование взрывоопасных концентраций при утечках природного или искусственного газа в помещениях;

— пожарная опасность газовых отопительных приборов из-за наличия открытого огня.

Отмеченные недостатки устраняются созданием рациональных конструкций специальных газовых отопительных приборов, оснащенных автоматикой безопасности.

Теплопередача от газовых отопительных приборов в окружающую среду осуществляется как излучением, так и конвекцией. У отдельных типов газовых приборов преобладает тот или другой способ теплообмена, поэтому газовые отопительные приборы часто различают по доминирующему способу теплопередачи.

У газовых приборов конвективного типа тепло передается в помещение при нагревании воздуха, циркулирующего вдоль теплоотдающих поверхностей с высокой температурой, достигающей в нижней их части 450° С.

У газовых приборов с комбинированным теплообменником нижняя часть является теплоизлучающей поверхностью, а верхняя – конвективной. Излучающая поверхность выполняется в виде металлического рефлектора, который отражает лучистый поток светящегося пламени, или в виде косвенных поверхностей нагрева, представляющих собой ряд огнеупорных пластин.

Для отопления общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий можно использовать горелки инфракрасного излучения. У этих горелок газовоздушная смесь с коэффициентом избытка воздуха

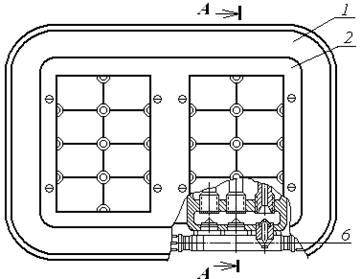

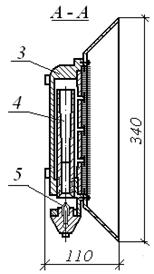

1,05—1,1 приготовляется в инжекторах и сгорает непосредственно вблизи наружной поверхности насадок – керамических плиток. Керамические плитки изготовляют из огнеупорной легковесной массы. В каждой небольшой плитке размещается множество цилиндрических каналов диаметром 1,5 мм, суммарное живое сечение которых составляет 40% площади плитки. Излучающая поверхность горелки состоит из определенного числа стандартных насадок – плиток. Горелка, рис. 4.25, состоит из двух восьмиплиточных блоков, работает на газе низкого давления.

|  |

| Рис. 4.25. Двойная трехинжекторная горелка с рефлектором 1 — рефлектор; 2 — излучающая насадка; 3 — распределительная коробка (корпус); 4 — инжекторы; 5 — сопла; 6 — газовый коллектор |

Каждый блок горелки состоит из трех смесителей, размещенных внутри распределительной коробки 3. Газ, выходя из сопел 5, эжектирует воздух из окружающей среды и смешивается с ним в инжекторах 4. Для повышения статического давления и лучшего смесеобразования инжектор имеет диффузор. Инжекторы 4 располагают в корпусе таким образом, что динамическое давление на выходе из диффузоров не используется, вследствие чего равномерно распределяется газовоздушная смесь по излучающей панели и повышается устойчивость горения газа в каналах внутри плиток.

Продукты сгорания газа должны полностью удаляться непосредственно от газовых горелок в атмосферу (наружу).

Помещения, в которых установлены газовые отопительные приборы, в том числе и горелки инфракрасного излучения, должны быть оснащены системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана.

При использовании для отопления помещений горелок инфракрасного излучения следует обеспечивать гигиенические требования к параметрам микроклимата на рабочих местах, см. табл. 4.15.

Допустимые параметры микроклимата производственных помещений,

оборудованных системами лучистого обогрева

История воздушного отопления

История отопления жилищ насчитывает тысячелетия. Пропустим эру костров и пещер и перейдем сразу к этапу развития человечества, когда появились первые дома – рукотворные пещеры.

Первое письменное описание системы отопления сделал в конце 1 века до н.э. римский архитектор и инженер Витрувий. Он подробно описал устройство гипокауста. Это была система искусственного обогрева римских терм и жилых помещений при помощи горячих газов. Отопительное устройство состояло из печи, расположенной вне отапливаемого помещения, и системы труб и полостей, проводящих нагретый воздух.

Витрувий (Vitruvius) – римский архитектор и инженер второй половины 1 в. до н. э. Автор трактата «Десять книг об архитектуре», где рассмотрены градостроительные, инженерно-технические и художественные вопросы, обобщен опыт греческого и римского зодчества.

Гипокауст лат hypocaustum от греч hypoacute – под, внизу и kaustoacutes – нагретый, раскалённый. — Отопительное устройство для обогрева бань и жилых помещений.

Процесс отопления разбивался на два этапа. На первом – в печи рядом с домом разводился огонь, и дымовые газы, проходя под полом и по каналам в стенах, нагревали строительные конструкции. После того как процесс горения прекращался, дымовые трубы закрывались и открывались специальные люки и задвижки в подпольных каналах. Наружный воздух, проходя через печь гипокауста, нагревался в этих каналах и поступал в отапливаемые помещения. Таким образом, гипокауст был одновременно системой приточной вентиляции с подогревом приточного воздуха и системой теплых полов.

Гипокаусты использовались на протяжении многих веков в разных странах. В частности, отопление главного комплекса Соловецкого монастыря было реализовано с помощью гипокауста.

Строительство гипокауста и его эксплуатация были очень дорогостоящими. Поэтому они применялись только в общественных зданиях и домах знати.

В XV веке была разработана русская печь. В «русской системе» отопления впервые воздух нагревался через непосредственный контакт воздушной массы с раскаленной поверхностью печи, исключая возможность попадания продуктов сгорания в помещения. Продукты сгорания удалялись через дымовую трубу, а сама печь располагалась внутри отапливаемого помещения. Благодаря тому, что печь находилась внутри дома, тепло нагретой печи расходовалось очень экономно. А за счет оригинальной конструкции удалось добиться КПД печи более 60% (как у современных печей). Да и стоимость русской печи не шла ни в какое сравнение с гипокаустом.

С различными модификациями этот способ отопления дошел до наших дней в виде различного вида кирпичных (русская, шведка, голландка и т.д.), металлических печей (различного вида буржуйки, Булерьян, Профессор Бутаков и т.п.) и закрытых каминов.

Техника огневоздушного отопления совершенствовалась. В конце XVIII в. архитектор Н. А. Львов опубликовал правила конструирования и расчета системы огневоздушного отопления. В начале XIX в. немецкий профессор Мейснер описал физические закономерности воздушного отопления, а русский инженер Н. А. Аммосов применил огневой калорифер с металлическими трубами для нагревания воздуха в здании, что по силе своего действия было эквивалентно трем десяткам обычных печей. Такая технология использовалась в общественных зданиях на протяжении нескольких десятков лет.

До конца XIX века движение воды в трубах водяного отопления и воздуха в системах воздушного отопления осуществлялось за счет естественных сил природы. Развитие техники привело к появлению водяных насосов и вентиляторов, что кардинально повлияло на системы отопления. Появилась возможность создания тепловых узлов, которые обслуживали один или несколько домов от одного теплогенератора, уменьшить диаметры труб водяного и воздушного отопления, более точно дозировать количество тепла, которое надо подать в каждое из помещений. А это в свою очередь привело к сокращению затрат на отопление.

Современные системы воздушного отопления (СВО) используют принудительную циркуляцию воздуха за счет канального вентилятора. Обычно вентилятор устанавливается в одном блоке с теплообменником.

Настоящий бум внедрения СВО начался в США и Канаде в 40-60-х годах XX века, когда в технологии производства газовых воздухонагревателей произошел “прорыв” – коэффициент использования тепла при сгорании топлива достиг 80%. В настоящее время подавляющее большинство индивидуальных домов США и Канады оснащены этими системами.

В простейшем случае система воздушного отопления выполняет функцию отопления, механической очистки (от пыли) и приточной вентиляции (как в автомобиле – ведь там воздушная система отопления). А если добавить все опции, то получим тонкую очистку воздуха (электростатический и угольный фильтр), увлажнение воздуха, охлаждение (в жаркое время) и бактериологическую очистку воздуха (УФ-стерилизатор), температурное зонирование и программирование по времени суток и по дням недели параметров воздуха в зонах, удаленное мониторирование и управление климатом, т.е. систему климат-контроля дома.

Замечу, что, вообще говоря, под термином кондиционирование подразумевается поддержание определенных параметров воздуха, а не его охлаждение, как думают многие.

В России системы воздушного отопления в индивидуальных домах начали устанавливать с середины 90-х годов прошлого века, используя импортные воздухонагреватели Goodman, Lennox и т.д.

В настоящее время начато производство Российских воздухонагревателей «АТМ Климат», которые по большей части параметров превосходят западные воздухонагреватели и учитывают российскую специфику – отсутствие стабильного электроснабжения, отсутствие газа еще во многих населенных пунктах, разрешительную систему, временное проживание в загородных домах, разрыв между временем отделки дома, и когда подведут газ и т.д.

Медленно, но, верно, современные системы воздушного отопления пробивают себе дорогу на Российских просторах. Этому способствуют и люди, волею судьбы пожившие в США и Канаде, и туристы, ездящие на горнолыжные курорты Альп и Финляндии, и народная молва: «Сосед поставил – интересно, батарей нет, а в доме тепло, воздух свежий, и сухости нет и сквозняков, дети не болеют.