Назначение пьезометрического графика

При проектировании и эксплуатации тепловых сетей наряду с давлением широко пользуются также другой единицей гидравлического потенциала — напором. Напор представляет собой давление, выраженное в линейных единицах (обычно метрах) столба той жидкости, которая передается по трубопроводу.

Напор и давление связаны следующей зависимостью

р — давление теплоносителя, Па;

ρ – плотность теплоносителя, кг/м 3 ;

Аналогичной зависимостью связаны между собой падение давления и потеря напора в сети или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) в сети

ΔΗ= Δр / ρg или h = R / ρg,

где ΔΗ— потеря напора или располагаемый напор, м; р — падение давления или располагаемый перепад давлений Па; h и R — удельная потеря напора (безразмерная величина) и удельное падение давления, Па / м.

Полный напор отсчитывается от одного общего условного горизонтального уровня.

Напор, отсчитанный не от условного, общего для всей сети горизонтального уровня, а от уровня прокладки оси трубопровода в данной точке, называется пьезометрическим напором или пьезометрической высотой.

При проектировании и эксплуатации разветвленных тепловых сетей, когда приходится учитывать взаимное влияние многочисленных факторов, определяющих гидравлический режим сети: геодезический профиль района, высотность абонентских зданий, потерю напора в тепловой сети и абонентских установках и т. д., широко используется пьезометрический график. На пьезометрическом графике в определенном масштабе нанесены рельеф местности, высоты присоединенных зданий, величина набора в сети. По пьезометрическому графику легко определить напор и располагаемый напор в любой точке сети и абонентской системы.

Пьезометрический график благодаря наглядности позволяет легко ориентироваться в гидравлическом режиме тепловых сетей и местных систем. Проектирование сети без учета пьезометрического графика, особенно в условиях сложного профиля, может привести к нерациональным схемам присоединения абонентов, неоправданному сооружению насосных подстанций и усложнению эксплуатации всей системы теплоснабжения в целом.

Пьезометрический график (график напоров) может быть построен только после выполнения гидравлического расчета трубопроводов — по рассчитанным величинам падений давления на участках сети. На графике в выбранном масштабе нанесены профиль трассы тепловой сети; высоты отопительных систем, присоединенных к тепловой сети, условно равные высотам зданий; величины напоров насосов и в любой точке сети при статическом и динамическом режимах.

Условно принимают, что ось трубопроводов и геодезические отметки установки насосов и нагревательных приборов в первом этаже зданий совпадают с отметкой земли. Высшее положение воды в отопительной системе совпадает с верхней отметкой здания.

График строят по двум осям — вертикальной и горизонтальной. На вертикальной оси откладывают напоры в любой точке сети, напоры насосов, профиль сети, высоты отопительных систем в метрах.

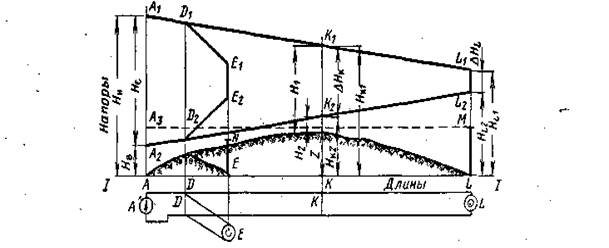

Пример построения графика показан на рис. 1.

Рис. 1. Пьезометрический график двухтрубной водяной тепловой сети.

По горизонтальной оси нанесены длины отдельных участков сети, показано взаимное расположение по горизонтали характерных потребителей тепла. Все отсчеты напоров производят от уровня I—I, соответствующего обычно отметке оси сетевых насосов, принимаемой за геодезическую отметку «0».

Под графиком показана принципиальная схема тепловой сети, для которой ведут построения.

Точка А характеризует местоположение источника теплоснабжения, вернее, расположение сетевого насоса. Точка L соответствует расположению последнего потребителя тепла, высота отопительной системы которого равна в вертикальном масштабе отрезку LM. Потребитель тепла удален от источника тепла на расстояние, равное в горизонтальном масштабе отрезку AL в метрах.

В точке D имеется ответвление к потребителю Е; высота отопительной системы потребителя характеризуется отрезком EN в вертикальном масштабе. Насос в точке А создает напор в подающей магистрали НН, напор в обратной магистрали НВ. Разность напоров НН – НВ = НС называется напором, развиваемым сетевым насосом.

Изменение напоров в подающей магистрали на графике показано наклонной линией А1L1.

Превышение точки А1 над L1 представляет потери напора в подающем теплопроводе от точки А до точки L. Величина потерь напора определяется гидравлическим расчетом и составляет в подающем теплопроводе ΔH1 = HН — HL1, м, и в обратном теплопроводе

Линия А2L2 показывает характер изменения напоров в обратной магистрали. Изменение напоров в теплопроводах ответвления показано линиями D1E1 и D2E2.

Разность напоров в подающем и обратном теплопроводах называется располагаемым напором в точке сети.

Напор в подающем теплопроводе в точке К: Н1 = HК1 — Z, м, где Z — геодезическая высота трубопровода в точке К, м.

Напор в обратном теплопроводе: H2 = HК2—Z, м.

Располагаемый напор в точке К:

По аналогии с формулой (2) располагаемый напор в точке L равен ΔНL1 — НL2.

Изменение напоров в теплопроводах, показанных линиями А1L1 и L2А2, соответствует динамическому режиму системы теплоснабжения, т. е. при работающем сетевом насосе и движении теплоносителя. При остановке сетевого насоса и прекращении циркуляции теплоносителя напоры в обеих магистралях уравниваются и устанавливаются по верхней отметке наиболее высокой и высоко расположенной системы отопления, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме (при температуре воды до 100 °С).

На рис. 1 линия статического напора показана пунктирной горизонтальной линией А3М.

При гидравлическом расчете паровых сетей профиль паропровода можно не учитывать вследствие малой плотности пара. Падение давления на участке паропровода принимается равным разности давлений в концевых точках участка.

Для предупреждения ошибочных решений следует до проведения гидравлического расчета водяных сетей наметить возможный характер пьезометрического графика и, ориентируясь по нему, выбрать допустимые пределы потерь напора, не вызывающие усложнения схемы тепловой сети и абонентских вводов. На основании технико-экономического расчета следует лишь уточнить значение потерь напора, не выходя за пределы, намеченные по пьезометрическому графику. Такой порядок проектирования позволяет учесть технические и технико-экономические особенности проектируемого объекта.

При построении пьезометрического графика в период проектирования должны соблюдаться следующие условия:

1. Напоры в присоединенных к сети системах теплопотребителей не должны быть больше допустимых. В отопительных абонентских системах допускаемый напор не должен превышать 60 м. Напор 60 м является предельным для обратной магистрали; в подающей магистрали он может быть выше 60 м, так как его всегда можно уменьшить (сдросселировать) в пределе до величины напора в обратной магистрали.

2. Обеспечение избыточного (выше атмосферного) напора во всех точках сети и абонентских систем для предупреждения подсоса воздуха.

3. Обеспечение напоров, соответствующих температуре насыщения, в сети для предупреждения вскипания воды. Ни в одной из точек сети напор в подающей магистрали не должен быть ниже статического напора, т. е. пьезометрический график подающей магистрали не должен пересекать линию статического напора.

4. Минимальное значение напора перед сетевыми насосами должно быть не менее 5-10 м.

5. Напор в местных системах потребителей не должен быть ниже статического самих местных систем (статический напор равен высоте системы). В противном случае возможно опорожнение верхней части систем и засасывание воздуха.

6. В точках присоединения потребителей располагаемые напоры должны соответствовать потерям напора в местных системах при пропуске теплоносителя в расчетных количествах.

Все эти требования должны выполняться как во время работы системы, т. е. при циркуляции воды, так и при прекращении циркуляции, т. е. в статическом состоянии системы.

Значение напоров и их распределение по сети дает исходный материал для выбора схем присоединений потребителей тепла. Наибольшее значение режим напоров в сети имеет для выбора схем присоединений к тепловой сети систем отопления.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАФИК ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена.

При построении графика на горизонтальной оси откладывают длину сети, а на вертикальной оси напоры. За начало координат в магистральных сетях принимается местоположение источника теплоты. В принятых масштабах строятся профиль трассы и высоты присоединенных потребителей. Для магистральных тепловых сетей могут быть приняты масштабы: горизонтальный Мг 1:10000; вертикальный Мв 1:1000.

При сравнительно спокойном профиле трассы построение пьезометрического графика начинают обычно с нейтральной точки 0. Нейтральная точка 0 у всасывающего патрубка сетевого насоса принимается таким образом, чтобы обратная линия тепловой сети располагалась выше на 3-5 м. наиболее высоко расположенных зданий.

Далее, используя результаты гидравлического расчета, строится линия потерь напора обратной магистрали. Линия давлений в обратной магистрали должна быть достаточно высокой (что свидетельствует о наполнении местных систем), не пересекать здания на графике (условие бесперебойности) и в то же время быть минимальной (чтобы не повредились приборы отопления – условие безопасности).

Затем строится линия располагаемого напора для системы теплоснабжения для расчетного квартала, величина которого может быть принята 40-50 м.в.ст.

Далее строится линия потерь напора подающего трубопровода.

Затем откладывается величина потерь напора в коммуникациях источника теплоты, при отсутствии данных принимается равной 25-30 м.в.ст.

Затем строится линия статического давления, которая должна

превышать на 3-5 м наиболее высоко расположенные здания.

Далее строятся линии напоров подающей и обратной магистрали для ответвлений. Методика построения изложена в [7, с 20] и в данном примере не рассматривается.

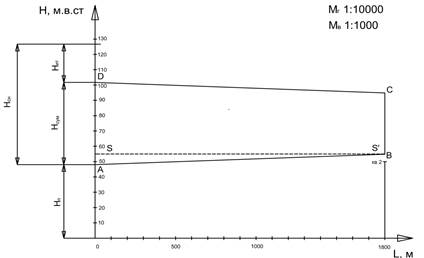

ПРИМЕР 6.По данным гидравлического расчета (пример 5) построить пьезометрический график. Расчетные температуры сетевой воды 150-70 о С. Этажность зданий принять 16 этажей. Высота этажа здания составляет 3 м.

1. Начальную точку 0 принимаем в нейтральной точке у всасывающего патрубка сетевого насоса такой, чтобы обратная линия располагалась на 3-5 м выше наиболее высоко расположенных зданий. Оптимальное значение начальной точки составляет 48 м.в.ст. Для проверки выбранной начальной точки проводим линию давления в обратной магистрали по всей ее длине. Отметка линии напора в конце магистрали составляет 48 м.в.ст. плюс потери напора 6, 83 м.в.ст, т.е 54,83 м.в.ст. Полученная линия давления располагается на 4,83 м выше наиболее высоко расположенных зданий, высота которых составляет 50 м. Исходя из этого можно считать принятую отметку нейтральной точки 48 выбранной правильно.

2. Строим линию располагаемого напора для системы теплоснабжения квартала 2. Располагаемый напор в данном примере принят равным 40 м.в.ст.

3. Затем строим линию потерь напора подающего трубопровода. Превышение точки С по отношению к точке D будет равно потерям напора в подающей магистрали, которые принимаются равными потерям напора в обратной магистрали и составляют в данном

4. Строим линию статического напора, которая должна превышать на 3-5 м. наиболее высоко расположенные здания. Таким образом линия статического напора S-S’ установится на отметке 50+3 =55 м.в.ст.

5. Построенный пьезометрический график изображен на рисунке 6.

Рисунок 6. Пьезометрический график тепловой сети

Ордината Hсум, замыкающая подающую и обратную в начале магистрали(у источника тепла), изображает суммарное падение давления подающей и обратной магистрали и концевого ввода (напор у вывода из котельной). Нп – потребный напор подпиточного насоса при динамическом режиме. Нсн – напор сетевого насоса. Hит – потери напора в коммуникациях источника теплоты.

Пьезометрический график

Распределение давлений в тепловых сетях удобно изображать в виде пьезометрического графика, который дает наглядное представление о давлении или напоре в любой точке тепловой сети и поэтому обеспечивает большие возможности учета многочисленных факторов (рельеф местности, высота зданий, особенности абонентских систем) при выборе оптимального гидравлического режима.

Пьезометрические графики разрабатываются для зимних и летних расчетных условий. Проектирование открытых систем теплоснабжения связано с необходимостью построения пьезометрических графиков для отопительного сезона с учетом максимальных водоразборов из подающих и отдельно из обратных трубопроводов. Давление, выраженное в линейных единицах измерения, называется напором давления или пьезометрическим напором. В системах теплоснабжения пьезометрические графики характеризуют напоры, соответствующие избыточному давлению, и они могут быть измерены обычными манометрами с последующим переводом результатов измерения в метры.

Рис. 5.3. Пьезометрический график двухтрубной тепловой сети с зависимыми схемами присоединения систем отопления: 1 –сетевой насос; 2 – перемычка сетевого насоса;

3 – станционный водонагреватель; 4 – расширительный бак

Рассмотрим пьезометрический график упрощенной системы теплоснабжения (рис. 5.3). Циркуляция воды в замкнутой сети осуществляется насосом 1. Расширительный бак 4, уровень воды в котором поддерживается постоянным, присоединен к обводной линии циркуляционного насоса 2. В реальных условиях вместо расширительного бака обычно устанавливают подпиточный насос. Если сетевой насос не работает, то напоры во всех точках системы теплоснабжения определяются уровнем воды в расширительном баке. При таком статическом состоянии системы теплоснабжения пьезометрический график представляет собой горизонтальную линию s – s, проведенную на уровне поверхности воды в расширительном баке. Напор в любой точке сети определяется величиной вертикального отрезка между данной точкой и линией s – s.

При динамическом режиме, когда сетевой насос включается в работу, пьезометрический график изобразится линией K1A1B1C1C2B2K2 для тепловой сети и линией K1NK2 – для перемычки. Если за плоскость отчета напоров принять уровень О – О, то отрезок Нс будет характеризовать статический напор в тепловой сети.

При работе сетевого насоса отрезок Нп характеризует напор в нагнетательном патрубке насоса, а отрезок Нвс – напор у всасывающего патрубка насоса. Разность Нсн= Нп – Нвс соответствует напору, создаваемому сетевым насосом, который и расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений при движении теплоносителя. Отрезки DНт, DНп DНо составляют потери напора соответственно в подогревательной установке 3, подающей и обратной магистралях сети; DН1, DН2 – располагаемые напоры для абонентских систем I и II.

В системах отопления, присоединяемых к тепловой сети по зависимой схеме с элеваторным смешением, располагаемые напоры (DН1, DН2) расходуются в основном в водоструйных элеваторах. Потери напора в самих отопительных системах не превышают 1 – 2 м. Пренебрегая этой величиной, можно считать, что при работе сетевых насосов системы отопления и, в частности, наименее прочные их элементы – радиаторы, испытывают давление со стороны обратной магистрали. Отрезки Нр,1 и Нр,2 характеризуют напоры в радиаторах нижних этажей при динамическом режиме системы теплоснабжения; Нc,1, Нс,2 – то же, при остановке сетевых насосов.

Следует обратить внимание, что остановка сетевого насоса по-разному влияет на изменения давлений в различных абонентских системах. Если у абонента I остановка насоса уменьшает напор в радиаторе (Нc,1 о С 120 130 140 150 160 170 180

Максимальный напор, м 10 20 30 40 55 72 93

и проводят линию RLM, называемую линией невскипания.

Если пьезометрическая линия А1В1С1 расположится выше линии RLM и нигде ее не пересекает, то вода в трубах кипеть не будет.

По второму способу ниже линии А1В1С1 на величину Нк проводят линию NP. Во всех точках, расположенных ниже линии NP, кипение невозможно, так как напор в этих точках больше Нк. Только в местах пересечения линии NP с подающим трубопроводом и во всех точках, расположенных выше линии NP, при расчетных температурных условиях наступит парообразование. Второй способ наглядно иллюстрирует те уровни, до которых во избежание парообразования можно поднимать воду с расчетной температурой выше 100°С. В частности, у абонентов I и II сетевую воду из условия невскипания можно поднять только до отметок соответственно y1, у2.

Если перечисленные выше условия не могут быть выполнены для всех абонентов, то отдельные местные системы необходимо присоединять по независимой схеме.

При неровном рельефе местности, когда значительное количество потребителей теплоты выходит за границу нормального гидравлического режима, система теплоснабжения разбивается на независимые по давлению зоны.