Мир инженера

информация для инженеров и проектировщиков

Построение пьезометрического графика для водяной тепловой сети

Приветствую Вас, дорогие и уважаемые читатели сайта “world-engineer.ru”. При проектировании и эксплуатации водяных тепловых сетей широко используется пьезометрический график или как его еще называют пьезометр. Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть. При построении пьезометрического графика необходимо учитывать:

— геодезический профиль местности, по которому проложена сеть;

— высоты зданий присоединенных к тепловой сети;

— перепады давлений в системах отопления, вентиляции и ГВС.

Построение пьезометрического графика (пьезометра) выполняется в следующей последовательности:

- В аксометрической проекции изображается водяная 2-х трубная тепловая сеть, для которой строится пьезометрический график.

- Сверху аксометрической проекции проводят оси пьезометрического графика. На горизонтальной оси откладывается длина тепловой оси. На вертикальной оси откладываются напоры в подающем и обратном трубопроводах.

- Наносятся геодезический профиль местности, по которому проложена головная магистраль водяной тепловой сети и ответвления. На геодезическом профиле местности откладываются максимальные высоты зданий для всех потребителей теплоты присоединенных к тепловой сети.

- Наносятся линии статического напора для водяной тепловой сети.

Статический напор в водяной тепловой сети должен соответствовать полному напору, который должны развивать подпиточные насосы. Величина статического напора определяется по следующим условиям:

— созданием избыточного давления не менее 0,05 МПа в верхних точках отопительных систем для зданий расположенных на наиболее высоком геодезическом уровне.

ZЗД – геодезическая отметка наиболее высокого зданий в жилом районе или на промышленном предприятии.

hЗД – геометрическая высота наиболее высокого зданий в жилом районе или на промышленном предприятии.

— не менее величины давления вскипания сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети:

Для стандартных температурных графиков сетевой воды давление вскипания в подающем трубопроводе НВСКИП ПОД составляет, при:

τ 01 Р / τ02 Р = 150/70 и НВСКИП ПОД = 47 м (0,47 МПа)

τ 01 Р / τ02 Р = 140/70 и НВСКИП ПОД = 36 м.вод.ст. (0,36 МПа)

τ 01 Р / τ02 Р = 130/70 и НВСКИП ПОД = 27 м.вод.ст. (0,27 МПа)

τ 01 Р / τ02 Р = 120/70 и НВСКИП ПОД = 20 м.вод.ст. (0,2 МПа)

τ 01 Р / τ02 Р = 1410/70 и НВСКИП ПОД = 14 м.вод.ст. (0,14 МПа)

τ 01 Р / τ02 Р = 105/70 и НВСКИП ПОД = 12 м.вод.ст. (0,12 МПа)

τ 01 Р / τ02 Р = 95/70 и НВСКИП ПОД = 8 м.вод.ст. (0,08 МПа)

- Строится линия пьезометрического напора для обратного трубопровода тепловой сети. Определяются граничные условия во всасывающих патрубках сетевых насосов должно поддерживаться избыточное давление не ниже 50 кПа (для предупреждения кавитации насосов) и следовательно пьезометрический напор на всасывающих патрубках сетевых насосов должен быть не ниже 5 м.вод. ст.

Как правило, при отсутствии точных данных величина пьезометрического напора на всасывающих патрубках и сетевых насосах принимается равной от 10-15 м. вод.ст.

И затем для каждого участка обратного трубопровода тепловой сети по оси напоров откладываются полные потери давления и полные потери напора, которые берутся из результатов гидравлического расчета.

- Изображаются линии располагаемого напора для потребителей теплоты.

ΔНПОТРЕБ, м – величина располагаемого напора для потребителей теплоты вычисляется:

НПОТРЕБ ПОД – напор сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети и на входе в системы отопления, вентиляции и ГВС.

НПОТРЕБ ОБР – напор сетевой воды в обратном трубопроводе тепловой сети и на входе в системы отопления, вентиляции и ГВС.

Согласно последней формуле, величина ΔНПОТРЕБ определяет потери напора в коммуникациях самих потребителей теплоты, т.е. в их системе отопления, вентиляции, ГВС.

При отсутствии точных данных для ориентировочного построения пьезометрического графика принимаем следующие величины ΔНПОТРЕБ:

А) при зависимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции зданий без использования элеваторов от 6 до 10 м.вод.ст.

Б) при независимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции зданий без использования элеваторов от 7 до 15 м.вод.ст.

В) при зависимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции зданий с использованием элеваторов от 15 до 20 м.вод.ст.

Г) при последовательном двухступенчатом подключении подогревателей ГВС от 20 до 27 м.вод.ст.

- Строится линия пьезометрического напора для подающего трубопровода тепловой сети (построение выполняется так же как в п.5).

- Изображается линия потерь напора в тепло-приготовительной установке на источнике теплоснабжения, т.е. либо в сетевых подогревателях, либо в водогрейных котлах. ΔНИСТ, м.

Эти потери напора зависят от типа и количества оборудования на источнике теплоснабжения и как правило принимается равным:

Надеюсь, что теперь всем стало понятно, как строить пьезометр и Вы теперь знаете, как построить пьезометрический график.

Назначение пьезометрического графика

При проектировании и эксплуатации тепловых сетей наряду с давлением широко пользуются также другой единицей гидравлического потенциала — напором. Напор представляет собой давление, выраженное в линейных единицах (обычно метрах) столба той жидкости, которая передается по трубопроводу.

Напор и давление связаны следующей зависимостью

р — давление теплоносителя, Па;

ρ – плотность теплоносителя, кг/м 3 ;

Аналогичной зависимостью связаны между собой падение давления и потеря напора в сети или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) в сети

ΔΗ= Δр / ρg или h = R / ρg,

где ΔΗ— потеря напора или располагаемый напор, м; р — падение давления или располагаемый перепад давлений Па; h и R — удельная потеря напора (безразмерная величина) и удельное падение давления, Па / м.

Полный напор отсчитывается от одного общего условного горизонтального уровня.

Напор, отсчитанный не от условного, общего для всей сети горизонтального уровня, а от уровня прокладки оси трубопровода в данной точке, называется пьезометрическим напором или пьезометрической высотой.

При проектировании и эксплуатации разветвленных тепловых сетей, когда приходится учитывать взаимное влияние многочисленных факторов, определяющих гидравлический режим сети: геодезический профиль района, высотность абонентских зданий, потерю напора в тепловой сети и абонентских установках и т. д., широко используется пьезометрический график. На пьезометрическом графике в определенном масштабе нанесены рельеф местности, высоты присоединенных зданий, величина набора в сети. По пьезометрическому графику легко определить напор и располагаемый напор в любой точке сети и абонентской системы.

Пьезометрический график благодаря наглядности позволяет легко ориентироваться в гидравлическом режиме тепловых сетей и местных систем. Проектирование сети без учета пьезометрического графика, особенно в условиях сложного профиля, может привести к нерациональным схемам присоединения абонентов, неоправданному сооружению насосных подстанций и усложнению эксплуатации всей системы теплоснабжения в целом.

Пьезометрический график (график напоров) может быть построен только после выполнения гидравлического расчета трубопроводов — по рассчитанным величинам падений давления на участках сети. На графике в выбранном масштабе нанесены профиль трассы тепловой сети; высоты отопительных систем, присоединенных к тепловой сети, условно равные высотам зданий; величины напоров насосов и в любой точке сети при статическом и динамическом режимах.

Условно принимают, что ось трубопроводов и геодезические отметки установки насосов и нагревательных приборов в первом этаже зданий совпадают с отметкой земли. Высшее положение воды в отопительной системе совпадает с верхней отметкой здания.

График строят по двум осям — вертикальной и горизонтальной. На вертикальной оси откладывают напоры в любой точке сети, напоры насосов, профиль сети, высоты отопительных систем в метрах.

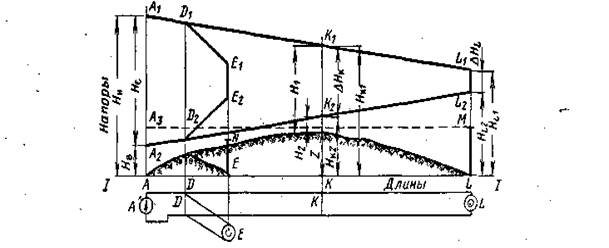

Пример построения графика показан на рис. 1.

Рис. 1. Пьезометрический график двухтрубной водяной тепловой сети.

По горизонтальной оси нанесены длины отдельных участков сети, показано взаимное расположение по горизонтали характерных потребителей тепла. Все отсчеты напоров производят от уровня I—I, соответствующего обычно отметке оси сетевых насосов, принимаемой за геодезическую отметку «0».

Под графиком показана принципиальная схема тепловой сети, для которой ведут построения.

Точка А характеризует местоположение источника теплоснабжения, вернее, расположение сетевого насоса. Точка L соответствует расположению последнего потребителя тепла, высота отопительной системы которого равна в вертикальном масштабе отрезку LM. Потребитель тепла удален от источника тепла на расстояние, равное в горизонтальном масштабе отрезку AL в метрах.

В точке D имеется ответвление к потребителю Е; высота отопительной системы потребителя характеризуется отрезком EN в вертикальном масштабе. Насос в точке А создает напор в подающей магистрали НН, напор в обратной магистрали НВ. Разность напоров НН – НВ = НС называется напором, развиваемым сетевым насосом.

Изменение напоров в подающей магистрали на графике показано наклонной линией А1L1.

Превышение точки А1 над L1 представляет потери напора в подающем теплопроводе от точки А до точки L. Величина потерь напора определяется гидравлическим расчетом и составляет в подающем теплопроводе ΔH1 = HН — HL1, м, и в обратном теплопроводе

Линия А2L2 показывает характер изменения напоров в обратной магистрали. Изменение напоров в теплопроводах ответвления показано линиями D1E1 и D2E2.

Разность напоров в подающем и обратном теплопроводах называется располагаемым напором в точке сети.

Напор в подающем теплопроводе в точке К: Н1 = HК1 — Z, м, где Z — геодезическая высота трубопровода в точке К, м.

Напор в обратном теплопроводе: H2 = HК2—Z, м.

Располагаемый напор в точке К:

По аналогии с формулой (2) располагаемый напор в точке L равен ΔНL1 — НL2.

Изменение напоров в теплопроводах, показанных линиями А1L1 и L2А2, соответствует динамическому режиму системы теплоснабжения, т. е. при работающем сетевом насосе и движении теплоносителя. При остановке сетевого насоса и прекращении циркуляции теплоносителя напоры в обеих магистралях уравниваются и устанавливаются по верхней отметке наиболее высокой и высоко расположенной системы отопления, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме (при температуре воды до 100 °С).

На рис. 1 линия статического напора показана пунктирной горизонтальной линией А3М.

При гидравлическом расчете паровых сетей профиль паропровода можно не учитывать вследствие малой плотности пара. Падение давления на участке паропровода принимается равным разности давлений в концевых точках участка.

Для предупреждения ошибочных решений следует до проведения гидравлического расчета водяных сетей наметить возможный характер пьезометрического графика и, ориентируясь по нему, выбрать допустимые пределы потерь напора, не вызывающие усложнения схемы тепловой сети и абонентских вводов. На основании технико-экономического расчета следует лишь уточнить значение потерь напора, не выходя за пределы, намеченные по пьезометрическому графику. Такой порядок проектирования позволяет учесть технические и технико-экономические особенности проектируемого объекта.

При построении пьезометрического графика в период проектирования должны соблюдаться следующие условия:

1. Напоры в присоединенных к сети системах теплопотребителей не должны быть больше допустимых. В отопительных абонентских системах допускаемый напор не должен превышать 60 м. Напор 60 м является предельным для обратной магистрали; в подающей магистрали он может быть выше 60 м, так как его всегда можно уменьшить (сдросселировать) в пределе до величины напора в обратной магистрали.

2. Обеспечение избыточного (выше атмосферного) напора во всех точках сети и абонентских систем для предупреждения подсоса воздуха.

3. Обеспечение напоров, соответствующих температуре насыщения, в сети для предупреждения вскипания воды. Ни в одной из точек сети напор в подающей магистрали не должен быть ниже статического напора, т. е. пьезометрический график подающей магистрали не должен пересекать линию статического напора.

4. Минимальное значение напора перед сетевыми насосами должно быть не менее 5-10 м.

5. Напор в местных системах потребителей не должен быть ниже статического самих местных систем (статический напор равен высоте системы). В противном случае возможно опорожнение верхней части систем и засасывание воздуха.

6. В точках присоединения потребителей располагаемые напоры должны соответствовать потерям напора в местных системах при пропуске теплоносителя в расчетных количествах.

Все эти требования должны выполняться как во время работы системы, т. е. при циркуляции воды, так и при прекращении циркуляции, т. е. в статическом состоянии системы.

Значение напоров и их распределение по сети дает исходный материал для выбора схем присоединений потребителей тепла. Наибольшее значение режим напоров в сети имеет для выбора схем присоединений к тепловой сети систем отопления.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Пьезометрический график тепловой сети

Здравствуйте! Для того, чтобы построить пьезометрический график, или как я его называю, график давлений, необходимо:

1. Схема тепловой сети, с разветвлениями по участкам. На схеме должны быть указаны диаметры трубопроводов, их протяженность, номера участков и др.данные.

2. Профиль магистрали (условно принимают отметку земли).

3. Гидравлический расчет тепловой сети. Это вообще ключевой момент. Про гидравлический расчет теплосети я писал в этой статье.

4. Высота зданий по теплотрассе.

5. Напор концевого абонента тепловой сети.

В последнем, пятом пункте напор у концевого абонента принимается, как правило, равным необходимому располагаемому напору перед элеватором (для графика 150/70 °C – не менее 15 м.в.ст., для графика 130/70 °C — не менее 12 м.в.ст.). Необходимый напор умножается на коэффициент 1,5. Если есть вероятность и перспектива дальнейшего строительства зданий, то необходимый напор принимают не менее 20 м.в.ст.

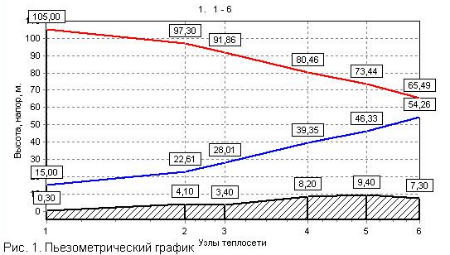

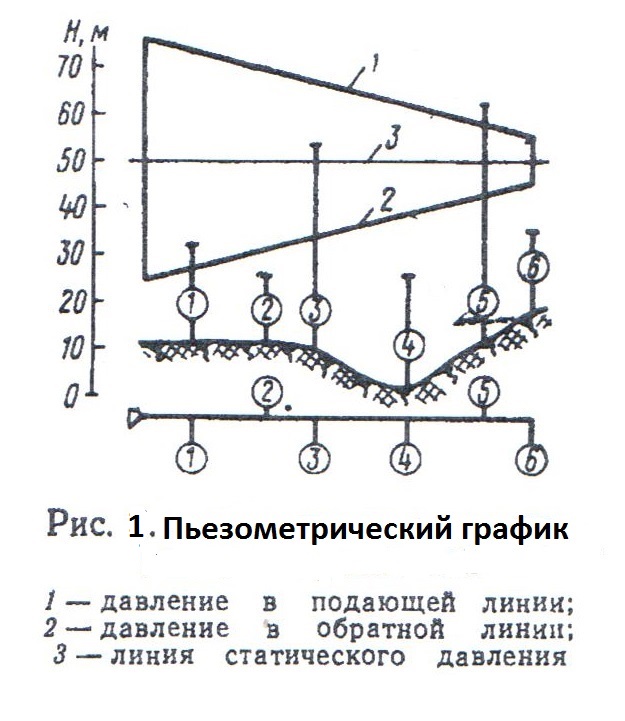

Если все вышеприведенные исходные данные у вас есть, то можно начинать составление пьезометрическиго графика. Пьезометрический график (рис.1) состоит из следующих элементов:

1. Линия давлений в подаче

2. Линия давлений в обратке

3. Линия статического давления

Вот здесь то и пригодятся результаты гидравлического расчета тепловой сети, так как уклоны в линии подачи, и в линии обратки характеризуют падение давления в теплосети. И чем больше цифровые значения падения давления, тем круче линия графика давления (пьезометрического графика).

Линия, замыкающая подачу и обратку у концевого потребителя, отображает необходимый потребный напор, и принимается из исходных данных.

Линия, замыкающая линию подачи и обратки в начале тепловой сети (от теплоисточника) означает суммарное падение давления подачи и обратки и концевого ввода (напор у вывода из теплоисточника).

Линия давлений обратки пьезометрического графика должна быть достаточно высокой, это говорит о наполнении местных систем теплоснабжения зданий. Также она не должна пересекать здания на графике. Это — условие бесперебойности теплоснабжения. Но одновременно минимальная линия давлений пьезометрического графика в обратке должна быть такой, чтобы не повредились чугунные радиаторы отопления. Об этом чуть ниже по тексту.

Выполнение всех этих условий очень зависит от рельефа и от высоты зданий по теплотрассе. Ввиду этого начальную точку линии давлений зачастую приходится искать методом подбора.

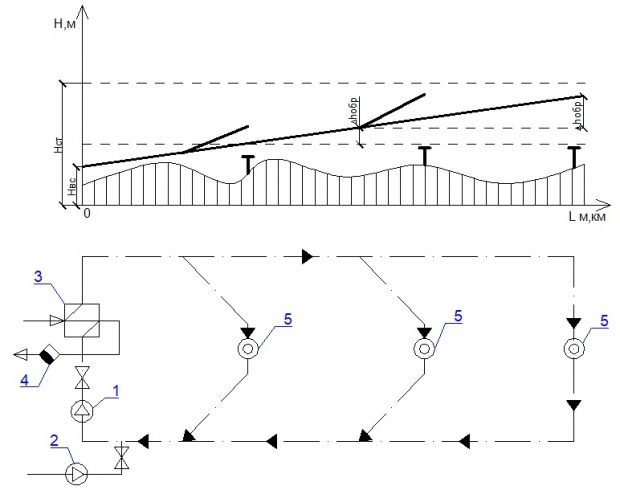

Если профиль местности достаточно спокойный, то построение пьезометрического графика начинают с нейтральной точки. Нейтральную точку у всасывающего патрубка сетевого насоса принимаем так, чтобы обратка магистрали теплосети располагалась на 3-5 м.в.ст. выше, чем наиболее высоко расположенное здание.

Какими же требованиями к режимам давлений в тепловой сети следует руководствоваться при построении пьезометрического графика? Рассмотрим два режима давлений в тепловой сети. А именно, динамический — режим, когда работают сетевые насосы. И статический режим — когда сетевые насосы выключены. При динамическом режиме необходимо выполнение следующих требований.

Для обратного трубопровода:

1. Давление в обратке должно быть выше статического давления в местных системах отопления, а значит линия обратки должна располагаться на графике выше любого из зданий, и с запасом на 3 — 5 м.в.ст.

2. Максимальное давление должно быть не выше 60 м.в.ст. Это необходимо для того, чтобы не разрушались чугунные ралиаторы отопления.

3. Минимальное давление должно быть не меньше 5 м.в.ст. Это необходимо для того, чтобы не происходил подсос воздуха в трубопровод теплоснабжения, и не происходил разрыв циркуляции во внутренних системах теплоснабжения и коррозия.

Для подающего трубопровода:

Минимальное давление принимаем из условия невскипания теплоносителя в теплосети:

при t1 = 130 °С — 18 м.в.ст.

при t1 = 140 °С — 27 м.в.ст.

при t1 = 150 °С — 39 в.ст.

Рассмотрим теперь статистический режим. Это режим для линии статического давления. Как известно, статическое давление создается при помощи подпиточного насоса. Это давление обеспечивает заполнение внутренних систем отопления даже при остановке сетевых насосов. Следовательно, в межотопительный период в тепловой сети и местных внутренних системах отопления должно быть давление выше статического, для того, чтобы не было попадания воздуха и коррозии трубопроводов.

Значит, минимальное давление должно быть не меньше высоты самого высокого здания. Плюс запас по давлению 3 — 5 м.в.ст. Максимальное же давление принимаем 60 м.в.ст. Если давление будет больше, то есть вероятность разрушения радиаторов отопления. Особенно это касается чугунных радиаторов.