Погодозависимое управление насосно-смесительными узлами в системах теплого пола

Достоинства отопления помещений водяными теплыми полами неоднократно рассмотрены в многочисленных публикациях, и лишний раз ломиться в открытые ворота смысла нет.

Однако почему-то, когда речь заходит о необходимости погодного регулирования температуры теплоносителя в контуре напольного отопления, большинство хозяев относится к этому мероприятию как к модному, но совершенно ненужному «навороту». «Зачем мне нужен ваш контроллер? Обычные комнатные термостаты прекрасно справятся с задачей регулирования температуры воздуха в помещениях!» – такие возражения, как правило, выдвигает заказчик, когда проектировщик пытается включить в проект отопления погодозависимое управление контурами теплого пола. И дело вовсе не в прижимистости и скупости – просто люди толком не понимают, что делает контроллер, и каково основное отличие его работы от управления обычными комнатными термостатами. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Для примера рассмотрим абстрактный проект системы встроенного обогрева «теплый пол». Расчетные удельные теплопотери отапливаемых помещений примем равными 80 Вт/м 2 площади пола. Здесь следует напомнить, что расчетные теплопотери определяются по температуре наружного воздуха для наиболее холодной пятидневки отопительного периода. В частности, для Санкт-Петербурга теплопотери будут рассчитываться для температуры наружного воздуха –26 °С.

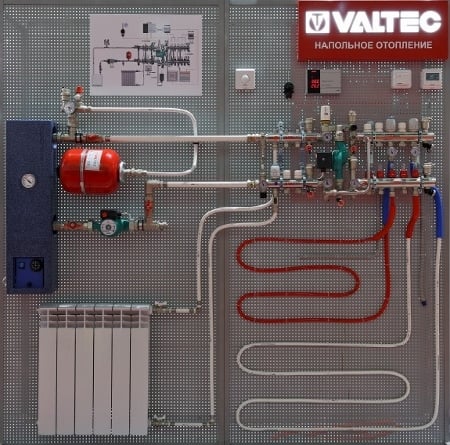

Конструкцию пола примем такой, как показано на рис. 1: по многопустотной плите перекрытия (1) толщиной 22 см уложен слой теплоизоляции из пенополистирола (2) толщиной 5 см. Трубы теплого пола расположены в стяжке (3) общей толщиной 70 мм, по которой устроен чистый пол из керамической плитки (4) толщиной 15 мм.

Рис. 1. Расчетная конструкция теплого пола

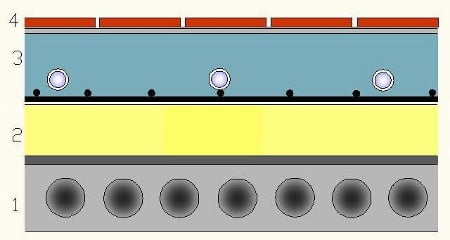

Для определения требуемой температуры теплоносителя воспользуемся расчетным модулем программы VALTEC.PRG 3.1.0 (рис. 2).

Рис. 2. Копия экрана расчетного модуля программы VALTEC.PRG 3.1.0

На основании выполненного расчета среднюю температуру теплоносителя примем 35 °С. При расчетном перепаде температур в контуре теплого пола 10 °С смесительный узел будет настроен на температуру теплоносителя 40 °С.

При температуре наружного воздуха –26 °С данная настройка обеспечит требуемые теплопоступления в помещение в количестве qрасч= 80 Вт/м 2 и поддержание температуры воздуха в помещении на уровне 20 °С.

Допустим, температура наружного воздуха повысилась c –26 до –3°С. Удельные теплопотери помещения составили бы в этом случае 40 Вт/м 2 . Однако это было бы справедливо, если бы температура внутреннего воздуха поддерживалась на уровне 20 °С. Фактически же с учетом избыточного теплопритока от теплого пола температура внутреннего воздуха будет значительно выше. Решая уравнение теплового баланса, можно определить, что при отсутствии комнатных термостатов и контроллеров внутренний воздух в помещении прогреется до 26 °С, а фактические удельные теплопотери и удельный тепловой поток от теплого пола составят 50 Вт/м 2 .

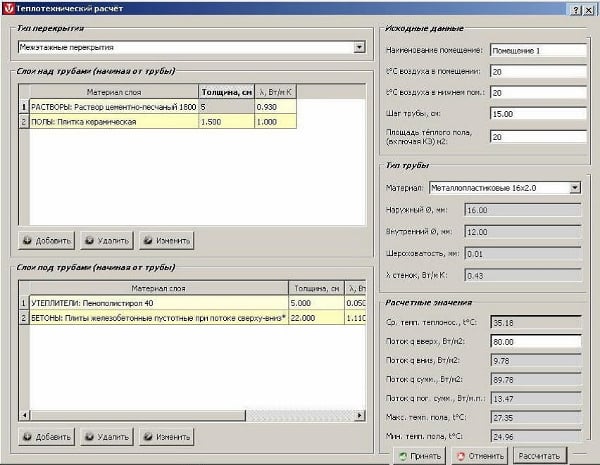

Посмотрим, что произойдет в межсезонье, то есть при температуре наружного воздуха +8 °С. Теоретические удельные теплопотери снизятся до 21 Вт/м 2 . Температура внутреннего воздуха прогреется до 28 °С. Фактический тепловой поток от теплого пола составит 35 Вт/м 2 (см. табл. и рис. 3).

Таблица. Параметры системы теплого пола при отсутствии автоматического регулирования

Температура наружного воздуха, °С

Теоретические удельные теплопотери, Вт/м2

Фактический тепловой поток от теплого пола, Вт/м2

Температура внутреннего воздуха при отсутствии автоматического регулирования, °С

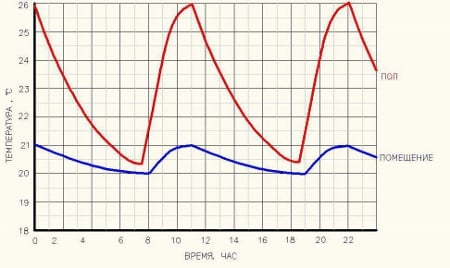

Рис. 3. График зависимости требуемой температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха

Как видим, без автоматического регулирования работой петель теплого пола, говорить о каком-то комфорте просто смешно.

Допустим, мы решили поставить комнатные термостаты, которые управляют электротермическими сервоприводами клапанов на коллекторе теплого пола (рис. 4).

Рис. 4. Комнатный электронный термостат VT.AC.701

Работают термостаты по элементарному принципу: при превышении заданной температуры на 1 °С термостат подает команду на термоэлектрический сервопривод термостатического клапана (рис. 5), прекращая подачу теплоносителя в конкретную петлю теплого пола.

Рис. 5. Термоэлектрический сервопривод термостатического клапана

Когда температура воздуха в помещении снова понизится до значения уставки, термостат даст команду на открытие клапана. Как мы выяснили, в межсезонье тепловой поток от пола должен составлять 21 Вт/м 2 , что почти в четыре раза меньше расчетного. Это значит, что мы будем иметь дело с режимом прерывистого отопления.

При прекращении подачи теплоносителя в петли теплого пола, скорость остывания помещения описывается экспонентой, из которой следует, что время остывания τ, ч, определяется выражением:

где tx – температура помещения после остывания, °С; tв – температура помещения до начала остывания, °С; tн – температура наружного воздуха, °С; β – коэффициент аккумуляции теплоты помещением (постоянная времени), ч. Этот коэффициент представляет из себя произведение теплоемкости расчетных слоев ограждающих конструкций С, участвующих в теплообмене, на их приведенное сопротивление теплопередаче Rпр. Коэффициент аккумуляции численно равен времени остывания, при котором отношение температурных напоров между внутренней и наружной температурами до начала охлаждения и после охлаждения равно числу «e» (2,72).

В предложенном примере комнатный термостат даст команду на закрытие клапана при превышении уставки на 1 °С. Если термостат настроен на значение внутренней температуры 20 °С, то он перекроет петли при температуре 21 °С.

Если принять для рассматриваемого примера, что здание выполнено с кирпичными наружными стенами толщиной 640 мм и коэффициентом остекления 0,2 (β = 100 ч), то можно рассчитать время, за которое температура в данном помещении снизится на 1 °С при наружной температуре +8 °С:

При этом температуры воздуха и пола практически уравниваются.

Через это время термостат даст команду на открытие клапана, и теплый пол снова начнет нагреваться. Время, за которое пол снова нагреется с 20 до 26 °С можно (с определенными допущениями) рассчитать по формуле:

6 · (880 · 1·0,07 · 1800 + 840 · 1 · 0,015 · 2000 + 4187 · (1/0,15) · 0,000113 · 1000)/80 = 2,9 ч.

В приведенной формуле сст, сп, ст – удельная теплоемкость стяжки, плиточного покрытия и воды, Дж/кг · °С; Sст, Sп – расчетная площадь стяжки и плиточного покрытия, м 2 ; δст, δп – расчетная толщина стяжки и плиточного покрытия, м; γст, γп, γт – удельный вес материала стяжки, плиточного покрытия и воды, кг/м 3 ; vт – объем теплоносителя в 1 пог. м трубы, м 3 ; b – шаг трубы, м.

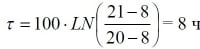

Таким образом, очевидно, что при использовании комнатных термостатов температура поверхности пола становится заметно изменяющейся величиной и большую часть времени будет лежать вне комфортных пределов. То есть, потратив средства на создание теплого пола, именно полноценного теплого пола-то пользователь в итоге и не получит (рис. 6).

Рис. 6. График изменения во времени температуры пола и помещения при прерывистом отоплении

Постоянные знакопеременные нагрузки, вызванные циклическими температурными деформациями трубопроводов, снижают срок службы самих труб, и могут вызвать ослабление трубных соединений. Циклический режим нагрева и охлаждения постепенно снижает прочность цементно-песчаной стяжки и неблагоприятно сказывается на качестве финишных напольных покрытий.

Кроме того, существенным недостатком прерывистого режима отопления является то, что циркуляционный насос основную долю рабочего времени будет гонять теплоноситель по малому кругу – через байпас и перепускной клапан. Это приведет к перерасходу электроэнергии, поскольку перепускной клапан настраивается на перепад давления больший, чем потери давления в расчетной петле, и значит, рабочая точка насоса сдвинется в сторону большей потребляемой мощности. Этого можно избежать, если подключать термостаты к сервоприводам клапанов коллектора через коммуникаторы, имеющие функцию отключения насоса при отсутствии запроса на отопление. Но это лишь полумера.

Если потребитель хочет получить действительно эффективную систему встроенного обогрева, адекватно и оперативно реагирующую на изменение климатических факторов, то в этом случае не обойтись без контроллера с погодозависимой автоматикой.

Контроллер VALTEC VT.K200 разработан специально для управления системами встроенного обогрева, в частности теплым полом. Это не значит, что этот прибор нельзя использовать, например, для управления вентиляционными системами. Однако разработка контроллера велась именно под конкретную задачу, поэтому в него включены только те функции, которые необходимы для управления насосно-смесительными узлами теплого пола (рис. 7).

Рис. 7. Контроллер VT.K200

Входящий в комплект поставки контроллера датчик температуры наружного воздуха устанавливается на северном фасаде здания (вне действия солнечных лучей). В зависимости от показаний датчика контроллер управляет сервоприводом термостатического клапана насосно-смесительного узла, устанавливая заданную графиком регулирования температуру теплоносителя в контуре теплого пола. Контроллер поставляется с предварительно заданным графиком, который рассчитан по усредненным климатическим параметрам Московской и Ленинградской областей. Пользователь может откорректировать график в соответствии с проектной документацией. В соответствии с графиком, каждому значению температуре наружного воздуха соответствует своя температура теплоносителя (рис. 8).

Рис. 8. График зависимости теплоносителя от температуры наружного воздуха.

При таком регулировании в любой момент времени тепловой поток от теплого пола будет соответствовать фактическим теплопотерям (см. табл. и рис. 3).

Контроллер позволяет построить график регулирования с количеством опорных точек от 2 до 10. Это значит, что он может быть не обязательно прямой, но и ломаный, с разным углом наклона графика при различных температурных интервалах.

Использование контроллера с погодозависимым регулированием в системах встроенного обогрева при грамотном проектировании и настройке обеспечивает действительно оптимальный уровень комфорта и при этом увеличивает срок безаварийной службы трубопроводов, соединителей, насосно-смесительного узла, а также сохраняет надлежащие эксплуатационные характеристики финишных напольных покрытий.

Ознакомиться с полным ассортиментом автоматики VALTEC для водяного теплого пола можно в каталоге.

Автоматическое регулирование напольного отопления. Часть 2

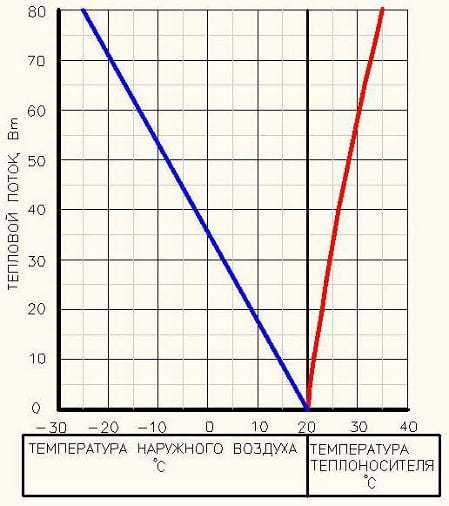

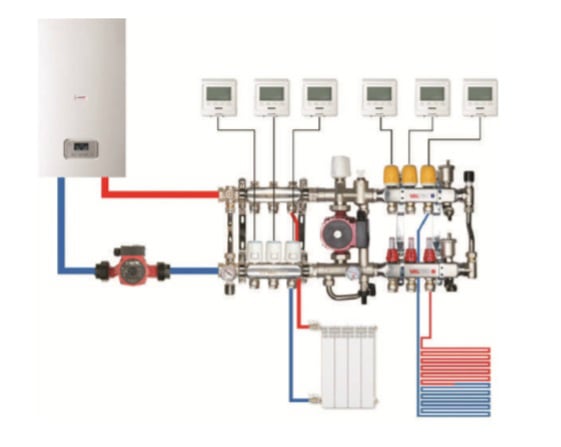

Если рассмотреть классическую схему простого автоматического управления комбинированной системой отопления (рис. 1), в которой комнатные термостаты управляют сервоприводами термостатических клапанов коллекторных блоков, то возникает вопрос: что случится, когда все клапаны окажутся закрытыми?

Рис. 1. Регулирование комбинированной системы отопления с помощью комнатных термостатов и сервоприводов

Очевидно, что в этой ситуации откроются перепускные клапаны на контурах и теплоноситель будет циркулировать по малым циркуляционным кольцам через байпасы. При этом насосы будут расходовать электроэнергию впустую. Если же контуры не оборудованы байпасами с перепускными клапанами, то циркуляционные насосы будут работать «на закрытую задвижку», тратя энергию только на нагрев самих себя и теплоносителя в ограниченном пространстве. Циркуляционные насосы VT.RS оборудованы встроенными датчиками перегрева, которые отключат насос при нагреве обмотки статора свыше 150 °С, однако это является аварийным режимом, и его регулярное повторение всё-таки приведёт к межвитковому замыканию обмоток.

В насосно-смесительном узле VT.DUAL на этот случай предусмотрен предохранительный термостат, который отключает насос при достижении заданной пользователем температуры (от 30 до 90 °С), но у остальных узлов такого термостата нет.

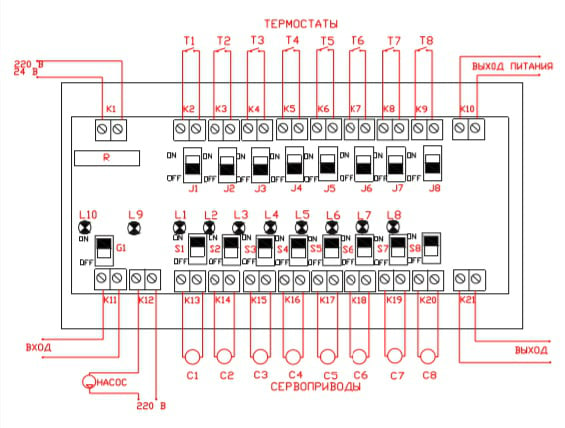

Для предотвращения работы насоса «вхолостую» и «на закрытую задвижку», а также для удобной увязки работы сервоприводов с остальным оборудованием системы отопления разработан зональный коммуникатор VT.ZC8 (рис. 2).

Рис. 2. Зональный коммуникатор VT.ZC8

К коммуникатору подводятся провода от каждого комнатного термостата, и он передаёт принимаемые сигналы на соответствующий сервопривод или группу сервоприводов. При отсутствии запроса на отопление (все термостатические клапаны коллектора находятся в закрытом положении), коммуникатор отключает циркуляционный насос или теплогенератор (в зависимости от тепломеханической схемы системы).

Коммуникаторы выпускаются двух типов: для сервоприводов с питающим напряжением 24 и 220 В.

Рис. 3. Пример схемы подключения коммуникатора VT.ZC8

Назначение клеммных пар, переключателей и светодиодов в коммуникаторе следующее (рис. 3):

К1 – подача электропитания (220 В или 24 В в зависимости от модификации коммуникатора;

К2–K9 – подключение комнатных термостатов. К одному коммуникатору можно подключить восемь термостатов;

J1–J8 – переключатели передачи сигнала. В положении OFF управляющий сигнал передаётся на клеммную пару управления сервоприводами, расположенную напротив (K2–K13–C1; K3–K14–C2 и т.д.). В положении ON сигнал на клеммную пару управления сервоприводами передаётся от соседнего (расположенного cлева) термостата. Это позволяет одним термостатом управлять сразу несколькими сервоприводами. Например, на рисунке 3 сервоприводами С2, С3 и С4 управляет один термостат Т2 через клеммную пару К3, а сервоприводами С5, С6 и С7 управляет термостат Т3 через клеммную пару К6;

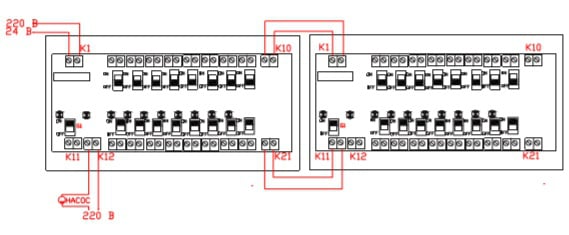

К10 – передаёт питание на соседний коммуникатор при объединении их в группы (рис. 4);

К11 – при объединении нескольких коммуникаторов принимает информацию о состоянии сервоприводов от соседнего коммуникатора для управления циркуляционным насосом;

К12 – управление циркуляционным насосом. При подаче команды закрытия сервоприводов на всех клеммных парах насос отключается;

К13–K20 – подключение сервоприводов термостатических клапанов коллектора;

J9–J16 – переключатели типа сервопривода. В положении OFF подключаются нормально закрытые приводы, в положении ON – нормально открытые;

К21 – передача информации о состоянии сервоприводов на соседний коммуникатор при объединении их в группы (рис. 4);

G1 – переключатель принудительного отключения насоса (ON – насос включён для управления коммуникатором; OFF – насос принудительно выключен);

S1–S8 – индикаторы горят при подаче питания на привод;

S9 – индикатор горит при подаче питания на клеммную пару K1;

S10 – индикатор горит при включённом циркуляционном насосе.

Рис. 4. Схема соединения двух коммуникаторов