Противопожарные требования к системам вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха

Вентиляционные системы играют большую роль в предупреждении взрывов и пожаров, так как они снижают концентрацию пыле-, газо- и паровоздушных смесей в воздухе производственных помещений до уровня ниже концентрационного предела воспламенения. Однако при неправильном устройстве и небрежной эксплуатации они могут явиться причиной возникновения и распространения пожара.

Наибольшую пожаро- и взрывоопасность представляют вытяжные вентиляционные установки, по воздуховодам которых перемещается воздух в смеси с горючими газами, парами и пылью. При концентрациях выше нижнего предела воспламенения и при наличии тепловых источников эти смеси могут привести к взрывам и пожарам.

Причинами возникновения тепловых источников в вытяжных вентиляционных установках могут явиться:

искрение и короткое замыкание в электродвигателях вентиляторов; искрение при ударе лопаток колеса вентилятора о его кожух, а также от удара твердых частиц о лопатки колеса вентилятора;

выделение тепла от химического взаимодействия веществ, содержащихся в перемещаемой смеси;

тепло, выделяющееся при самовозгорании веществ и пылей, осевших в воздуховодах;

высокая температура продуктов сгорания органических веществ, перемещаемых вместе с воздухом по каналам вентиляционной установки;

искровые разряды статического электричества;

нагрев подшипников вентиляторов.

Комплекс инженерно-технических мер противопожарной защиты в системах вентиляции и кондиционирования воздуха можно разделить на две группы:

снижение возможности возникновения взрывов и пожаров в условиях производства;

ограничение распространения взрыва, огня и дыма.

Прежде всего обеспечение безопасности систем вентиляции начинается с разработки технологических процессов выработки продукции, для того чтобы уже в них исключить возможность возникновения взрывов и пожаров и избежать образования в помещении или его части взрывоопасных концентраций газо-, паро- и пылевоздушных смесей. При проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха предусматривают меры противопожарной защиты, конструкция которых разрабатывается с учетом анализа взрыво- и пожароопасности всего технологического процесса в целом и отдельных участков производства, а также возможных аварийных ситуаций. При этом учитывают концентрацию возможных выделений газов, паров или пыли в производственное помещение при нормальных условиях эксплуатации технологического оборудования и в случае аварий.

Для того чтобы не допустить образования в воздухе взрывоопасных концентраций производственных вредностей, в рабочих помещениях необходимо устанавливать газоанализаторы с забором воздуха из мест, в которых наиболее вероятно выделение газов или паров. Газоанализаторы могут быть показывающие, самопишущие и сигнализирующие.

химические, основанные на поглощении газов реактивами;

термохимические — на изменении теплового эффекта сгорания газа;

термокондуктометрические — на сравнении теплопроводности анализируемой газовой смеси и воздуха;

электрохимические — на изменении электрической проводимости раствора, поглотившего исследуемый газ;

денсимметрические — на изменении плотности газовой смеси, зависящей от содержания анализируемого компонента;

магнитные — на положительных магнитных (парамагнитных) свойствах исследуемого газа (главным образом кислорода);

оптические — на измерении оптической плотности спектров поглощения или испускания газовой смеси;

ионизационные, вызванные наличием исследуемого газа в ионизационной камере с α -излучателем при постоянном давлении (подвижность ионов, возникающих под действием излучения, зависит от состава газа).

Газоанализаторы при повышении концентрации газа или паров в воздухе в количестве 50% от нижнего предела взрыва подают звуковой и световой сигнал о появлении опасности. При этом предусматривается блокировка газоанализаторов с вентиляционными установками и производственным оборудованием. Блокировка автоматически обеспечивает одновременное включение аварийной вентиляции, отключение электроэнергии и проведение других манипуляций в целях локализации аварии и исключения возможности взрыва. Кратность воздухообмена аварийной системы вентиляции должна быть не менее восьми воздухообменов в час.

Во взрывоопасных помещениях не допускается установка вентиляционной системы с полной или частичной рециркуляцией воздуха.

Приточные вентиляционные установки можно объединить в общий воздуховод с тем условием, чтобы на ответвлениях к каждому из помещений были предусмотрены огнезадерживающие устройства. Рабочим органом огнепреградителя является размещенная в его корпусе какая-либо инертная насадка или сетка, позволяющая разбивать проходящий через нее поток на тонкие струйки. При окислении горючей смеси в каналах малого диаметра возможность теплопотерь превышает тепловыделение, и горение прекращается. В качестве инертной насадки применяют гравий, латунные пластинки с малыми отверстиями, пористую металлокерамику, а также металлические сетки с мелкими ячейками. Диаметр гасящего канала насадки огнепреградителя определяют расчетом. Определяют так называемый критический диаметр d отверстия насадки огнепреградителя, т. е. такой диаметр канала насадки, чтобы при горении смеси тепловыделения были равны тепловым потерям. Действительный диаметр отверстия должен быть несколько меньше.

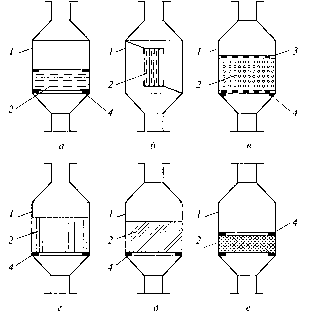

Принципиальное устройство некоторых огнепреградителей показано на рис.

Рис. Схемы различных типов огнепреградителей: а — с горизонтальными сетками; б- с вертикальными сетками; в — насадочный; г — кассетный; д — пластинчатый; е — металлокерамический; 1 — корпус; 2 — огнегасящее устройство (гравий, кассета из пластин с отверстиями, гофрированная лента, сетки, металлокерамика и т.п.); 3 — решетки; 4 — опорные кольца

Насадка огнепреградителей не должна оказывать большого сопротивления газовой, пылевой или паровой фазе.

При появлении в трубопроводах или воздуховодах пламени перекрывают их сечение автоматически закрывающимися задвижками и шиберами, прекращая тем самым движение паро-, газо- или пылевоздушной смеси и распространение огня. Два стальных шибера автоматического огнепреградителя удерживаются в поднятом состоянии легкоплавкой скобой. Под воздействием высокой температуры скобы разрушаются и шиберы падают, перекрывая сечение воздуховода.

Задвижки устанавливают на отводах вблизи машин, оборудованных местными отсосами, на магистральных линиях при прохождении их через противопожарные преграды и у вентиляторов. Автоматически действующие задвижки не исключают применения задвижек ручного действия.

В одну вытяжную вентиляционную установку нельзя объединять помещения различных категорий по пожарной опасности, а также помещения, расположенные на разных этажах.

Оборудование вентиляционных систем, в котором возможно появление статического электричества, заземляют в соответствии с требованиями правил защиты от статического электричества.

Материалы и конструкции прокладок фланцевых соединений воздуховодов вентиляционных систем выбирают с учетом температуры, химических и физико-механических свойств транспортируемой среды. Фланцевые соединения вентиляционных систем не должны располагаться в толще стен, перегородок и перекрытий. Воздуховоды вентиляционных систем не разрешается прокладывать через помещения других категорий по пожарной опасности.

В каждом производственном помещении предусматривают устройство дистанционного выключения вентиляторов на случай возникновения пожара (загорания). При пожарах и авариях, требующих одновременного выключения всех вентиляционных систем производственных помещений, устанавливают выключатели, расположенные вне здания предприятия.

Для воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производственных помещениях используют системы приточной вентиляции. В этом случае воздух в холодный период года перед подачей в помещение нагревается в калориферах, в которых теплоноситель -горячая вода, насыщенный водяной пар или тепло электронагревательных элементов.

Для создания воздушно-тепловых завес применяют, как правило, рециркуляционные воздушно-отопительные агрегаты, т. е. забираемый ими воздух из помещения после подогрева возвращается в это же помещение.

Пожарная опасность систем воздушного отопления и кондиционирования воздуха заключается в возможности воспламенения органической пыли, осевшей на трубах и ребристых поверхностях калориферов, а также распространения продуктов горения уже возникшего пожара через рециркуляционные каналы по всему зданию и образования новых очагов пожара.

Максимальная температура подаваемого воздуха в системы воздушного отопления принимается: не более 70°С — при подаче на высоте более 3,5 м от пола; 45 °С — на высоте менее 3,5 м от пола и на расстоянии более 2 м от работающего; 25 °С — при подаче непосредственно к рабочему месту. Скорость движения воздуха в рабочей зоне во всех случаях не должна превышать 0,2 м/с.

Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных установок общеобменной вентиляции следует устанавливать в вентиляционных камерах. Ограждающие конструкции камер выполняют из негорючих строительных материалов с пределом огнестойкости стен не менее 1,5 ч, а перекрытий и дверей — не менее 1 ч.

Классификация систем отопления и их пожарная опасность

Системы отопления делятся на две основные группы: местную, нагревающую только те помещения, в которых она установлена (все виды отопительных печей, в том числе газовое и электрическое отопление);

центральную, обогревающую одно или группу зданий, а иногда отдельные районы и небольшие города (водяное, паровое, воздушное).

Наибольшую пожарную опасность представляет местное огневое отопление, при котором постоянные или временные печи для сжигания топлива устанавливаются непосредственно в помещениях, и нагрев наружной поверхности их колеблется от 50 до 400° С. При температурах 170—300° такие материалы, как дерево, ткани, бумага, вата и т. п. воспламеняются и горят. Применение открытого огня в помещении и местная топка увеличивают опасность возникновения пожара. Пожары от приборов местного отопления происходят при отсутствии горизонтальных и вертикальных разделок, от образования трещин, неправильного устройства противопожарных отступок и фундаментов печей. Более пожароопасными являются временные (нетеплоемкие) печи, у которых наружная поверхность нагревается до 300″ С и более, а температура удаляемых в дымоход отходящих газов достигает 470° С. Пожары возникают в результате нарушения правил эксплуатации приборов отопления — при перекале печи теплоотдающие наружные поверхности ее (стенки, перекрышка), а также перекидные рукава, патрубки и низ нагреваются до температуры, способной воспламенять близко расположенные сгораемые конструкции и материалы. Пожары пРоисходят от лучистой теплоты, выпадания из топки горящих углей и горения сажи в дымоходах, сопровождаемого выбросом большого количества искр и высокой температурой (до 1000° С). Опасность при горении сажи особенно возрастает, если в дымоходе имеются трещины и недостаточные противопожарные разделки. Бывают пожары йот присоединения временных печей к вентиляционным каналам, что категорически запрещено, так как каналы не имеют требуемых разделок в местах примыкания перекрытий.

При газовом отоплении, наряду с наличием открытого огня, могут образовываться взрывоопасные смеси в помещениях. Эту опасность можно свести к минимуму хорошим качеством монтажных работ и надежной эксплуатацией систем газового отопления.

При электрическом отоплении пожарная опасность возникает вследствие значительных электрических мощностей нагревательных приборов, при коротком замыкании сети, перегрузке. При правильном устройстве и нормальной эксплуатации электрическое отопление особой пожарной опасности не представляет и может с успехом применяться там, где исключена угроза воспламенения горючих веществ.

Центральные системы отопления (паровое, водяное, воздушное) имеют умеренные температуры отдающих тепло поверхностей отопительных приборов, малое количество огневых точек и поэтому наиболее безопасны в пожарном отношении. Пожарная опасность центрального, парового и водяного отопления характеризуется наличием котла с огневой топкой и дымовой трубой, а также температурой нагрева трубопроводов и радиаторов. Незначительную пожарную опасность представляет воздушно-калориферное центральное отопление.

Вопрос 4 Пожарная опасность систем отопления.

Отопление – это искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания температуры воздуха, отвечающей условиям теплового комфорта для людей или требованиям технологического процесса.

В зависимости от места размещения генератора теплоты относительно отапливаемого помещения различают системы местного и центрального отопления.

По виду теплоносителя различают системы водяного, парового, и воздушного отопления.

В качестве теплоносителей в системах отопления используются вода, водяной пар, дымовые газы и воздух.

Вода легко подвергается нагреву в широком диапазоне температур, обладает большой теплоемкостью, что позволяет передавать значительные количества теплоты при небольшом ее расходе. В центральных и местных системах отопления производственных, жилых, общественных и административных зданиях чаще используется вода с температурой 60-95 °С, поэтому температура магистральных трубопроводов сравнительно невысока и тепловые потери в системах водяного отопления значительно меньше, чем в системах парового отопления.

Водяной пар, используемый в системах отопления, в нагревательных приборах конденсируется, выделяя скрытую теплоту парообразования. Высокое теплосодержание пара и малая плотность позволяет передавать на большие расстояния значительные количества теплоты при малых затратах энергии. В системах парового отопления используется водяной пар с температурой 105-130 °С.

Дымовые газы являются теплоносителем в отопительных установках, работающих при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива. Передача теплоты от продуктов горения к воздуху помещения осуществляется путем нагрева конструкций печей или аппаратов. Дымовые газы в отопительных установках имеют температуру от 1300 °С в топливнике до 130 °С на выходе из дымовой трубы. Раскаленные сажистые частицы, содержащиеся в дымовых газах, при отсутствии искрогасителя на дымовой трубе могут быть источником воспламенения сгораемых кровель и других сгораемых предметов.

Пожарная опасность отопительных систем обусловлена наличием нагретых поверхностей элементов отопительного оборудования (калориферов, нагревательных приборов, трубопроводов и др.). Так, в системах парового и водяного отопления с насосной рециркуляцией воды температура поверхности нагревательных приборов может превышать 100°С. При этой температуре возможно самовоспламенение таких веществ, как сероуглерод, ацетальдегид и др. Поэтому для помещений, в которых используются данные вещества, температура теплоносителя должна быть ниже температуры самовоспламенения наиболее опасного вещества.

Пожароопасные свойства теплоносителей следует учитывать при разработке мероприятий противопожарной защиты и выбора отопительных систем.

Центральными системами отопления называются системы, в которых генератор теплоты размещен в отдельном помещении, а в отапливаемых расположены только нагревательные приборы, соединенные между собой разветвленной системой теплопроводов.

Центральная система одним или несколькими генераторами теплоты (котлом или группой котлов) может отапливать одно здание с большим числом помещений, несколько зданий, район города или город в целом.

Местными системами отопления называются устройства, у которых генератор и нагревательный прибор конструктивно объединены и расположены в отапливаемом месте. В местных отопительных системах теплопроводы обычно отсутствуют. К ним относятся печное, а так же газовое и электрическое отопление (при размещении газовых отопительных аппаратов и электронагревательных приборов непосредственно в обогревательных помещениях).

Радиус действия местных систем ограничивается одним или несколькими смежными помещениями небольших размеров. Для помещений больших размеров иногда предусматривается несколько отопительных систем.

В настоящее время всё еще широко применяется печное отопление зданий и отдельных помещений, особенно в небольших городах и сельской местности. Использование различных видов местного топлива, малый расход металла на устройство печей, автономность отдельного здания или отдельного помещения являются преимуществами печного отопления. Однако этот вид отопления имеет и существенные недостатки, основными из которых являются повышенная опасность возникновение пожаров, суточные колебания температуры воздуха в помещении, загрязнение помещений топливом, опасность отравления окисью углерода или другими газами при неправильном выборе или эксплуатации печи.