- Расчет системы отопления

- Почему большая сложность

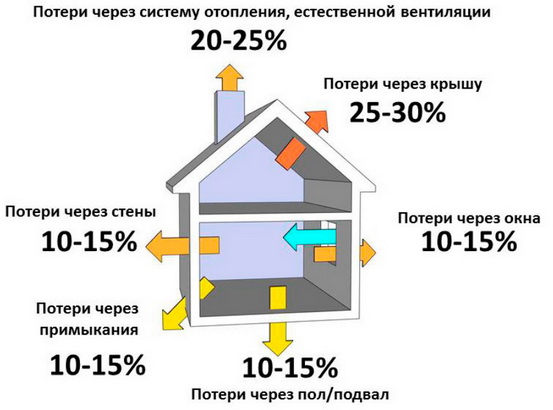

- Как определить теплопотери

- Расчет мощности котла

- При выборе твердотопливного котла

- Распределение мощности по дому

- Вычисление мощности и выбор параметров устанавливаемых радиаторов

- В чем особенность гидравлического расчета

- Подбор параметров насоса для отопления дома

- Вычисление параметров труб

- Выбор полипропиленовых труб

- Гидравлический расчёт системы отопления с формулами и примерами

- Здесь вы узнаете:

- Виды систем отопления

- Определение расхода теплоносителя и диаметров труб

- Определение сопротивления

- Таблица гидравлического расчёта систем водяного отопления

- Гидравлическая увязка

- Определение потерь

- Мощность генератора тепла

- Динамические параметры теплоносителя

- Обзор программ для гидравлических вычислений

- Oventrop CO

- Instal-Therm HCR

- HERZ C.O.

- Гидравлический расчет системы отопления – пример расчета

- Пример расчета в Excel

Расчет системы отопления

Владельцу отопительной сети бывает трудно найти вразумительный ответ, как сделать расчет домашнего отопления. Это происходит одновременно из-за большой сложности самого расчета, как такового, и вследствие предельной простоты получения искомых результатов, о чем обычно специалисты не любят распространяться, считая, что и так все понятно.

По большому счету сам процесс расчета нас интересовать не должен. Нам важно как-то получить правильный ответ на имеющиеся вопросы о мощностях, диаметрах, количествах… Какое оборудование применить? Ошибки здесь быть не должно, иначе произойдет двойная или тройная переплата. Как же правильно рассчитать систему отопления частного дома?

Почему большая сложность

Расчет системы отопления с допустимыми погрешностями под силу разве что лицензированной организации. Ряд параметров в бытовых условиях просто не определимы.

- Сколько энергии теряется из-за обдува ветром? — а когда подрастет дерево рядом?

- Сколько солнце загоняет энергии в окна? — а сколько будет, если окна не помыть полгода?

- Сколько тепла уходит с вентиляцией? — а после образования щели под дверью из-за отсутствия замены уплотнителя?

- Какая реальная влажность пенопласта на чердаке? — а зачем она нужна, после того как его подъедят мыши….

Во всех вопросах показана существующая динамика изменения теплопотерь с течением времени у любого дома. Зачем же тогда точность на сегодня? Но даже на текущий момент, нельзя в бытовых условиях высчитать точно параметры системы отопления исходя из теплопотерь.

Гидравлический расчет тоже сложный.

Как определить теплопотери

Известна некая формула, согласно которой теплопотери напрямую зависят от отапливаемой площади. При высоте потолка до 2,6 метра в самый холодный месяц в «нормальном» доме теряем 1 кВт с 10 м кв. Мощность отопления должна это перекрыть.

Реальные теплопотери частных домов чаще находятся в пределах от 0,5 кВт/10 м кв. до 2,0 кВт/10 м кв. Этот показатель характеризует энергосберегающие качества дома в первую очередь. И меньше зависит от климата, хоть его влияние остается значительным.

Какие удельные теплопотери будут у дома, кВт/10 м кв.?

- 0,5 – энергосберегающий дом

- 0,8 – утепленный

- 1,0 – утепленный «более-менее»

- 1,3 – слабая теплоизоляция

- 1,5 – без утепления

- 2,0 – холодные тонкие материалы, имеются сквозняки.

Общие теплопотери для дома можно узнать умножив приведенное значение на отапливаемую площадь, м. Но это все нас интересует для определения мощности теплогенератора.

Расчет мощности котла

Недопустимо принимать мощность котла исходя из теплопотерь больше чем 100 Вт/м кв. Это значит отапливать (засорять) природу. Теплосберегающий дом (50 вт/м кв.) делается, как правило, по проекту, в котором расчет системы отопопления произведен. Для других домов принимается 1кВт/10 м кв., и не больше.

Если дом не соответствует названию «утепленный», особенно для умеренного и холодного климата, значит он должен быть приведен в такое состояние, после чего уже подбирается отопление по тому же расчету – 100 Вт на метр квадратный.

Расчет мощности котла выполняется по следующей формуле – теплопетери умножить на 1,2,

где 1,2 – резерв мощности, обычно используемый для нагрева бытовой воды.

Для дома 100 м кв. – 12 кВт или чуть больше.

Расчеты показывают, что для не автоматизированного котла резерв может быть и 2,0, тогда топить нужно аккуратно (без закипания), но можно быстрее разогревать дом при наличии и мощного циркуляционного насоса. А если в схеме имеется теплоаккумулятор то и 3,0 – допустимые реалии по теплогенерации. Но не окажутся ли они неподъемными по цене? Об окупаемости оборудования речь уже не идет, только об удобстве пользования…

Послушаем эксперта, он расскажет, как лучше подобрать котел на твердом топливе для дома, и какую мощность принять…

При выборе твердотопливного котла

- Стоит рассматривать только твердотопливные котлы классической конструкции, как надежные, простые и дешевые и лишенные недостатков бочкообразных устройств под названием «длительного горения» …В обычном твердотопливном котле верхняя загрузочная камера всегда даст немного дыма в помещение. Более предпочтительны котлы с фронтальной камерой загрузки, особенно, если они установлены в жилом доме.

- Чугунные котлы требуют защиту от холодной обратки, боятся залпового вброса холодной воды, например, при включении электричества. Качественную схему нужно предусмотреть заранее.

- Защита от холодной обратки также желательна для любого вида котла, чтобы не образовывался агрессивный конденсат на теплообменнике, при его температуре ниже 60 град.

- Твердотопливный котел желательно брать повышенной мощности, например, двухратной мощности от требуемой. Тогда не нужно будет постоянно стоять у маломощного котла и подбрасывать дрова, чтобы он развил нужную мощность. Процесс при не интенсивном горении будет на порядок комфортнее…

- Желательно приобретать котел с подачей вторичного воздуха, для дожига СО при неинтенсивном горении. Повышаем КПД и комфортность топки.

Распределение мощности по дому

Генерируемая котлом мощность должна равномерно разойтись по всему дому, не оставить холодных зон. Равномерный прогрев здания будет обеспечен, если мощность установленных радиаторов в каждой комнате будет компенсировать ее теплопотери.

Суммарная мощность всех радиаторов должна быть немного большей чем у котла. В дальнейшем мы будем исходить из следующих расчетов.

Во внутренних комнатах радиаторы не устанавливаются, возможен лишь теплый пол.

Чем длиннее наружные стены комнаты и чем больше в них площадь остекления, тем больше она теряет тепловой энергии. В комнате с одним окном к обычной формуле расчета теплопотерь по площади применяется поправочный коэффициент (приблизительно) 1,2.

С двумя окнами – 1,4, угловая с двумя окнами – 1,6, угловая с двумя окнами и длинными наружными стенами – 1,7, например.

Вычисление мощности и выбор параметров устанавливаемых радиаторов

Производители радиаторов указывают паспортную тепловую мощность своих изделий. Но мелко-неизвестные при этом завышают данные как хотят (чем мощнее – лучше купят), а крупные указывают значения для температуры теплоносителя 90 град и др., которые редко бывают в реальной отопительной сети.

Поэтому принято считать, что в среднем секция радиаторов (500 мм между патрубками вне зависимости от дизайна, материала) будет реально, без перегрева котла, отдавать тепловую мощность около 150 Вт.

Тогда обычный 10 секционный радиатор из магазина – принимается как 1,5 кВт. Угловая комната с двумя окнами площадью 20 м кв. должна терять энергии 3 кВт (2кВт умножить на коэффициент 1,5). Следовательно, под каждым окном в данной комнате нужно разместить

минимум по 10 секций радиатора – по 1,5 кВт.

Для полноценной системы отопления желательно не учитывать мощность теплого пола – радиаторы должны справиться сами. Но чаще удешевляют радиаторную сеть в 2 – 4 раза, — только лишь для доп. подогрева и создания тепловых завес. Как совмещать радиаторы с теплым полом

В чем особенность гидравлического расчета

Если котел уже подобран исходя из площади, то почему бы не подобрать подобным методом насос и трубы, тем более, что шаг градации их параметров намного больше, чем мощности у котлов. Грубый подбор в магазине ближайшего большего параметра не требует точнейших расчетов, если сеть типична и компактна и применяются стандартизированное оборудование – циркуляционные насосы, радиаторы и трубы для отопления.

Так для дома площадью 100 м кв. предстоит выбрать насос 25/40, и трубы 16 мм (внутренний диаметр) для группы радиаторов до 5 шт. и 12 мм для подключения 1 — 2 шт. радиаторов. Как бы мы не старались усовершенствовать свой гидравлический расчет, ничего другого выбрать не придется…

Для дома площадью 200 м кв. – соответственно насос 25/60 и трубы от котла 20 мм (внутренний д.) и далее по разветвлениям как указано выше….

Для совершенно не типичных большой протяженности сетей (котельная находится на большом расстоянии от дома) действительно лучше рассчитать гидравлическое сопротивление трубопровода, исходя из обеспечения доставки необходимого количества теплоносителем по мощности и подобрать особенный насос и трубы согласно расчета…

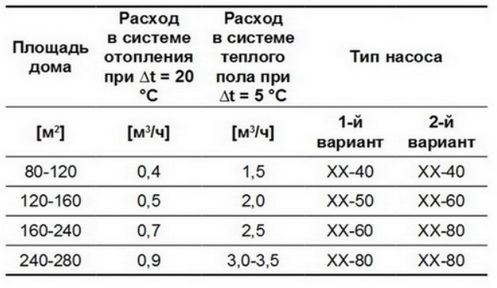

Подбор параметров насоса для отопления дома

Конкретнее о выборе насоса для котла в доме на основе тепловых гидравлических расчетов. Для обычных 3-х скоростных циркуляционных насосов, выбираются следующие их типоразмеры:

- для площади до 120 м кв. – 25-40,

- от 120 до 160 – 25-50,

- от 160 до 240 – 25-60,

- до 300 – 25-80.

Но для насосов под электронным управлением Grundfos рекомендует чуть увеличивать типоразмер, так как эти изделия умеют вращаться слишком медленно поэтому не будут излишними на малых площадях. Для линейки Grundfos Alpha рекомендованы производителем следующие параметры выбора насоса.

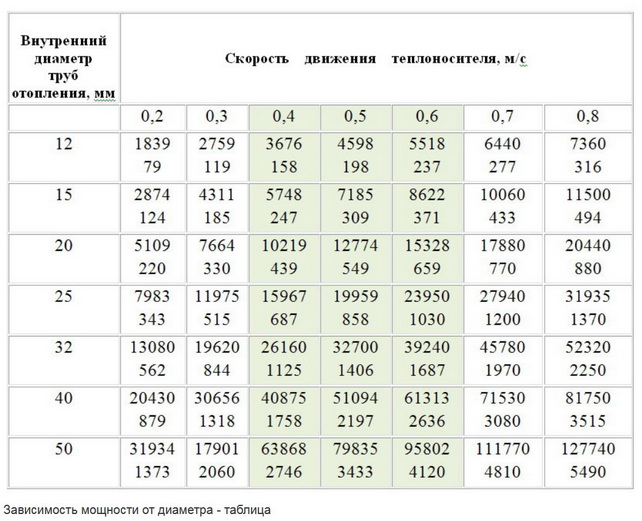

Вычисление параметров труб

Существуют таблицы по подбору диаметра труб, в зависимости от подключенной тепловой мощности. В таблице приведены количество тепловой энергии в ваттах, (под ним количество теплоносителя кг/мин), при условии:

— на подаче +80 град, на обратке +60 град, воздух +20 град.

Понятно, что через металлопластиковую трубу диаметром 12 мм (наружный 16 мм) при рекомендуемой скорости в 0,5 м/сек пройдет примерно 4,5 кВт. Т.е. мы можем подключить этим диаметром до 3 радиаторов, во всяком случае отводы на один радиатор будем делать только этим диаметром.

Далее трубой 16 мм (20 мм наружный), при той же скорости можем подключить радиаторы до 7,2 кВт – до 5 радиаторов без проблем…

20 мм (25 мм наружный) – почти 13 кВт – магистраль от котла для небольшого дома – или этаж до 150 м кв.

Следующий диаметр 26 мм (32 металлопластик наружный) – более 20 кВт применяется уже редко в главных магистралях. Устанавливают меньший диаметр, так как это участки трубопровода обычно короткие, скорость можно увеличивать, вплоть до возникновения шума в котельной, игнорируя небольшое повышение общего гидравлического сопротивления системы, как не значительное…

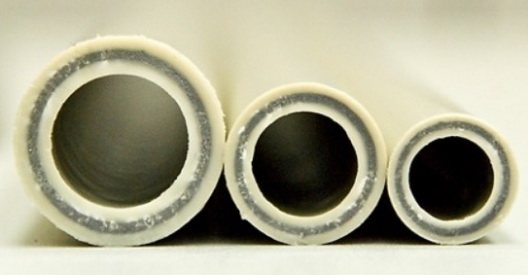

Выбор полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы для отопления более толстостенные. И стандартизация по ним идет по наружному диаметру. Минимальный наружный диаметр 20 мм. При этом внутренний у трубы PN25 (армированная стекловолокном, для отопления, макс. +90 град) будет приблизительно 13,2 мм.

В основном применяются диаметры наружные 20 и 25 мм, что грубо приравнивается по передаваемой мощности к металлопластику 16 и 20 мм (наружный) соответственно.

Полипропилен 32 м и 40 мм применяются реже на магистралях больших домов или в особых каких-то проектах (самотечное отопление, например).

- Стандартные наружные диаметры полипропиленовых труб РN25 — 20, 25, 32, 40 мм.

- Соответствующий внутренний диаметр — 13,2, 16,6, 21,2, 26,6 мм

Таким образом на основании теплотехнического и гидравлического расчетов мы выбрали диаметры трубопроводов, в данном случае из полипропилена. Ранее мы рассчитали мощность котла для конкретного дома, мощность каждого радиатора в каждой комнате, и подобрали необходимые характеристики насоса твердотопливного котла для всего этого хозяйства, — т.е. создали полный расчет системы отопления дома.

Гидравлический расчёт системы отопления с формулами и примерами

Здесь вы узнаете:

Теплоноситель циркулирует по системе под давлением, которое не является постоянной величиной. Оно снижается из-за наличия сил трения воды о стенки труб, сопротивления на трубной арматуре и фитингах. Домовладелец также вносит свою лепту, корректируя распределение тепла по отдельным помещениям.

Давление растет, если температура нагрева теплоносителя повышается и наоборот – падает при ее снижении.

Чтобы избежать разбалансировки отопительной системы, необходимо создать условия, при которых к каждому радиатору поступает столько теплоносителя, сколько необходимо для поддержания заданной температуры и восполнения неизбежных теплопотерь.

Главной целью гидравлического расчета является приведение в соответствие расчетных расходов по сети с фактическими или эксплуатационными.

На данном этапе проектирования определяются:

- диаметр труб и их пропускная способность;

- местные потери давления по отдельным участкам системы отопления;

- требования гидравлической увязки;

- потери давления по всей системе (общие);

- оптимальный расход теплоносителя.

Для производства гидравлического расчета необходимо проделать некую подготовку:

- Собрать исходные данные и систематизировать их.

- Выбрать методику расчета.

Первым делом проектировщик изучает теплотехнические параметры объекта и выполняет теплотехнический расчет. В итоге у него появляется информация о количестве тепла, необходимом для каждого помещения. После этого выбираются отопительные приборы и источник тепла.

Схематичное изображение отопительной системы в частном доме

На стадии разработки принимается решение о типе отопительной системы и особенностях ее балансировки, подбираются трубы и арматура. По окончании составляется аксонометрическая схема разводки, разрабатываются планы помещений с указанием:

- мощности радиаторов;

- расхода теплоносителя;

- расстановки теплового оборудования и пр.

Все участки системы, узловые точки маркируются, подсчитывается и наносится на чертеж длина колец.

Виды систем отопления

Задачи инженерных расчётов такого рода осложняются высоким разнообразием систем отопления, как с точки зрения масштабности, так и в плане конфигурации. Различают несколько видов отопительных развязок, в каждой из которых действуют свои закономерности:

1. Двухтрубная тупиковая система — наиболее распространённый вариант устройства, неплохо подходящий для организации как центральных, так и индивидуальных контуров обогрева.

Двухтрубная тупиковая система отопления

2. Однотрубная система или «Ленинградка» считается лучшим способом устройства гражданских отопительных комплексов тепловой мощностью до 30–35 кВт.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы отопления; 4 — кран Маевского; 5 — расширительный бак; 6 — циркуляционный насос; 7 — слив

3. Двухтрубная система попутного типа — наиболее материалоёмкий вид развязки отопительных контуров, отличающийся при этом наивысшей из известных стабильностью работы и качеством распределения теплоносителя.

Двухтрубная попутная система отопления (петля Тихельмана)

4. Лучевая разводка во многом схожа с двухтрубной попуткой, но при этом все органы управления системой вынесены в одну точку — на коллекторный узел.

Лучевая схема отопления: 1 — котёл; 2 — расширительный бак; 3 — коллектор подачи; 4 — радиаторы отопления; 5 — коллектор обратки; 6 — циркуляционный насос

Прежде чем приступить к прикладной стороне расчётов, нужно сделать пару важных предупреждений. В первую очередь нужно усвоить, что ключ к качественному расчёту лежит в понимании принципов работы жидкостных систем на интуитивном уровне. Без этого рассмотрение каждой отдельно взятой развязки превращается в переплетение сложных математических выкладок. Второе — практическая невозможность изложить в рамках одного обзора больше, чем базовые понятия, за более подробными разъяснениями лучше обратиться к такой литературе по расчёту отопительных систем:

- Пырков В. В. «Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика» 2-е издание, 2010 г.

- Р. Яушовец «Гидравлика — сердце водяного отопления».

- Пособие «Гидравлика котельных» от компании De Dietrich.

- А. Савельев «Отопление дома. Расчёт и монтаж систем».

Определение расхода теплоносителя и диаметров труб

Вначале каждую отопительную ветвь надо разбить на участки, начиная с самого конца. Разбивка делается по расходу воды, а он изменяется от радиатора к радиатору. Значит, после каждой батареи начинается новый участок, это показано на примере, что представлен выше. Начинаем с 1-го участка и находим в нем массовый расход теплоносителя, ориентируясь на мощность последнего отопительного прибора:

- G – расход теплоносителя, кг/ч;

- q – тепловая мощность радиатора на участке, кВт;

- Δt– разница температур в подающем и обратном трубопроводе, обычно берут 20 ºС.

Для первого участка расчет теплоносителя выглядит так:

860 х 2 / 20 = 86 кг/ч.

Полученный результат надо сразу нанести на схему, но для дальнейших расчетов он нам понадобится в других единицах – литрах в секунду. Чтобы сделать перевод, надо воспользоваться формулой:

GV = G /3600ρ, где:

- GV – объемный расход воды, л/сек;

- ρ– плотность воды, при температуре 60 ºС равна 0.983 кг / литр.

Имеем: 86 / 3600 х 0,983 = 0.024 л/сек. Потребность в переводе единиц объясняется необходимостью использования специальных готовых таблиц для определения диаметра трубы в частном доме. Они есть в свободном доступе и называются «Таблицы Шевелева для гидравлических расчетов». Скачать их можно, перейдя по ссылке: http://dwg.ru/dnl/11875

В данных таблицах опубликованы значения диаметров стальных и пластмассовых труб в зависимости от расхода и скорости движения теплоносителя. Если открыть страницу 31, то в таблице 1 для стальных труб в первом столбце указаны расходы в л/сек. Чтобы не производить полный расчет труб для системы отопления частого дома, надо просто подобрать диаметр по расходу, как показано ниже на рисунке:

Примечание. В левом столбце под диаметром сразу же указывается скорость движения воды. Для систем отопления ее значение должно лежать в пределах 0.2—0.5 м/сек.

Итак, для нашего примера внутренний размер прохода должен составлять 10 мм. Но поскольку такие трубы не используются в отоплении, то смело принимаем трубопровод DN15 (15 мм). Проставляем его на схеме и переходим ко второму участку. Так как следующий радиатор имеет такую же мощность, то применять формулы не нужно, берем предыдущий расход воды и умножаем его на 2 и получаем 0.048 л/сек. Снова обращаемся к таблице и находим в ней ближайшее подходящее значение. При этом не забываем следить за скоростью течения воды v (м/сек), чтобы она не превышала указанные пределы (на рисунках отмечена в левом столбце красным кружочком):

Важно. Для систем отопления с естественной циркуляцией скорость движения теплоносителя должна составлять 0.1—0.2 м/сек.

Как видно на рисунке, участок №2 тоже прокладывается трубой DN15. Далее, по первой формуле находим расход на участке №3:

860 х 1,5 / 20 = 65 кг/ч и переводим его в другие единицы:

65 / 3600 х 0,983 = 0.018 л/сек.

Прибавив его к сумме расходов двух предыдущих участков, получаем: 0.048 + 0.018 = 0.066 л/сек и вновь обращаемся к таблице. Поскольку у нас в примере делается не расчет гравитационной системы, а напорной, то по скорости теплоносителя труба DN15 подойдет и на этот раз:

Идя таким путем, просчитываем все участки и наносим все данные на нашу аксонометрическую схему:

Определение сопротивления

Зачастую инженеры сталкиваются с расчетами систем теплоснабжения крупных объектов. Такие системы требуют большого количества отопительных приборов и сотни погонных метров труб. Выполнить расчет гидравлического сопротивления системы отопления можно с помощью уравнений или специальных автоматизированных программ.

Чтобы определить относительные теплопотери на сцепление в магистрали, применяют следующее приближенное уравнение: R = 510 4 v 1.9 / d 1,32 (Па/м). Применение данного уравнения оправдано для скоростей не более 1,25 м/с.

Если известно значение потребления горячей воды, то применяют приближенное уравнение для нахождения сечения внутри трубы: d = 0,75 √G (мм). После получения результата потребуется обратиться к специальной таблице, чтобы получить сечение условного прохода.

Самым утомительным и требующим больших затрат труда будет вычисление местного сопротивления в соединительных частях трубопровода, регулирующих клапанах, задвижках и отопительных приборах.

Таблица гидравлического расчёта систем водяного отопления

Гидравлическая увязка

Балансировка перепадов давления в отопительной системе выполняется посредством регулирующей и запорной арматуры.

Гидравлическая увязка системы производится на основании:

- проектной нагрузки (массового расхода теплоносителя);

- данных производителей труб по динамическому сопротивлению;

- количества местных сопротивлений на рассматриваемом участке;

- технических характеристик арматуры.

Установочные характеристики – перепад давления, крепление, пропускная способность – задаются для каждого клапана. По ним определяют коэффициенты затекания теплоносителя в каждый стояк, а затем – в каждый прибор.

Потери давления прямо пропорциональны квадрату расхода теплоносителя и измеряются в кг/ч, где

S – произведение динамического удельного давления, выраженного в Па/(кг/ч), и приведенного коэффициента для местных сопротивлений участка (ξпр).

Приведенный коэффициент ξпр является суммой всех местных сопротивлений системы.

Определение потерь

Гидравлическое сопротивление главного циркуляционного кольца представляет собой сумму потерь его составляющих элементов:

- первичного контура – ∆Plk;

- местных систем – ∆Plм;

- генератора тепла – ∆Pтг;

- теплообменника ∆Pто.

Сумма всех этих величин и дает полное гидравлическое сопротивление системы ∆Pсо.

Мощность генератора тепла

Одним из основных узлов отопительной системы является котел: электрический, газовый, комбинированный – на данном этапе не имеет значения. Поскольку нам важна главная его характеристика – мощность, то есть количество энергии за единицу времени, которая будет уходить на отопление.

Мощность самого котла определяется по ниже приведённой формуле:

Wкотла = (Sпомещ*Wудел) / 10,

- Sпомещ – сумма площадей всех комнат, которые требую отопления;

- Wудел – удельная мощность с учётом климатических условий местоположения (вот для чего нужно было знать климат региона).

Что характерно, для разных климатических зон имеем следующие данные:

- северные области – 1,5 – 2 кВт/м2;

- центральная зона – 1 – 1,5 кВт/м2;

- южные регионы – 0,6 – 1 кВт/м2.

Эти цифры достаточно условны, но тем не менее дают явный численный ответ относительно влияния окружающей среды на систему отопления квартиры.

На данной карте представлены климатические зоны с разными температурными режимами. От расположения жилья относительно зоны и зависит сколько нужно тратить на обогрев метра квадратного кВатт энергии (+)

Сумма площади квартиры которую необходимо отапливать – равна общей площади квартиры и равна, то есть – 65,54-1,80-6,03=57,71 м2 (минус балкон). Удельная мощность котла для центрального региона с холодной зимой – 1,4 кВт/м2. Таким образом, в нашем примере расчётная мощность котла отопления эквивалентна 8,08 кВт.

Динамические параметры теплоносителя

Переходим к следующему этапу расчетов – анализ потребления теплоносителя. В большинстве случаев система отопления квартиры отличается от иных систем – это связанно с количеством отопительных панелей и протяженностью трубопровода. Давление используется в качестве дополнительной “движущей силы” потока вертикально по системе.

В частных одно- и многоэтажных домах, старых панельных многоквартирных домах применяются системы отопления с высоким давлением, что позволяет транспортировать теплоотдающее вещество на все участки разветвлённой, многокольцевой системы отопления и поднимать воду на всю высоту (до 14-ого этажа) здания.

Напротив, обычная 2- или 3- комнатная квартира с автономным отоплением не имеет такого разнообразия колец и ветвей системы, она включает не более трех контуров.

А значит и транспортировка теплоносителя происходит с помощью естественного процесса протекания воды. Но также можно использовать циркуляционные насосы, нагрев обеспечивается газовым/электрическим котлом.

Рекомендуем применять циркуляционный насос для отопления помещений более 100 м2. Монтировать насос можно как до так и после котла, но обычно его ставят на “обратку” – меньше температура носителя, меньше завоздушенность, больше срок эксплуатации насоса

Специалисты в сфере проектирования и монтажа систем отопления определяют два основных подхода в плане расчёта объёма теплоносителя:

- По фактической емкости системы. Суммируются все без исключения объёмы полостей, где будет протекать поток горячей воды: сумма отдельных участков труб, секций радиаторов и т.д. Но это достаточно трудоёмкий вариант.

- По мощности котла. Здесь мнения специалистов разошлись очень сильно, одни говорят 10, другие 15 литров на единицу мощности котла.

С прагматичной точки зрения нужно учитывать, тот факт что наверное система отопления будет не только подавать горячую воду для комнаты, но и нагревать воду для ванной/душа, умывальника, раковины и сушилки, а может и для гидромассажа или джакузи. Этот вариант попроще.

Поэтому в данном случае рекомендуем установить 13,5 литров на единицу мощности. Умножив этот число на мощность котла (8,08 кВт) получаем расчётный объём водяной массы – 109,08 л.

Вычисляемая скорость теплоносителя в системе является именно тем параметром, который позволяет подбирать определённый диаметр трубы для системы отопления.

Она высчитывается по следующей формуле:

- W – мощность котла;

- t – температура подаваемой воды;

- to – температура воды в обратном контуре;

- k – кпд котла (0,95 для газового котла).

Подставив в формулу расчетные данные, имеем: (0.86 * 8080* 0.95)/80-60 = 6601,36/20=330кг/ч. Таким образом за один час в системе перемещается 330 л теплоносителя (воды), а ёмкость системы около 110 л.

Обзор программ для гидравлических вычислений

По существу любой гидравлический расчет систем водяного отопления считается непростой инженерной задачей. Для ее решения были разработаны ряд программных комплексов, которые облегчают выполнение такой процедуры.

Можно попытаться выполнить гидравлический расчет системы обогрева в оболочке Excel, воспользовавшись уже готовыми формулами. Однако при этом возможно появление следующих проблем:

- Большая погрешность. Во многих случаях как пример гидравлического расчета системы для отопления берутся с одной или двумя трубами схемы. Найти такие же вычисления для коллекторной проблематично;

- Для правильного учета сопротивления в плане гидравлики трубопровода нужны справочные данные, которые отсутствуют в форме. Их необходимо искать и вводить дополнительно.

Беря во внимание такие факторы, специалисты рекомендуют применять программы для расчета. Большое количество из них платные, однако некоторые имеют демоверсию с небольшими возможностями.

Oventrop CO

Наиболее простая и ясная программа для гидравлического расчета теплосети. Интуитивный интерфейс и гибкая настройка смогут помочь быстро разобраться с невидимыми моментами ввода данных. Маленькие проблемы могут появиться при первой настройке комплекса. Потребуется ввести все параметры системы, начиная от самого материала труб и завершая размещением ТЕНОВ.

Отличается гибкостью настроек, возможностью делать самый простой гидравлический расчет теплоснабжения как для новой теплосети, так же и для модернизации старой. Выделяется от заменителей хорошим графическим интерфейсом.

Instal-Therm HCR

Программный комплекс рассчитывается для профессионального сопротивления в плане гидравлики теплосети. Бесплатная версия имеет очень много противопоказаний. Сфера использования – проектирование теплоснабжения в больших общественных и производственных зданиях.

В практических условиях для теплоснабжения автономного типа частных квартир и домов гидравлический расчет делается не всегда. Однако это способно привести к ухудшению работы системы обогрева и быстрой поломке его компонентов – отопительных приборов, труб и котла. Что этого избежать нужно вовремя высчитать параметры системы и сопоставить их с фактическими для последующей оптимизации работы теплоснабжения.

HERZ C.O.

Характеризуется гибкостью настроек, возможностью делать упрощенный гидравлический расчет отопления как для новой системы теплоснабжения, так и для модернизации старой. Отличается от аналогов удобным графическим интерфейсом.

Гидравлический расчет системы отопления – пример расчета

В качестве примера рассмотрим двухтрубную гравитационную систему отопления.

Исходные данные для расчета:

- расчетная тепловая нагрузка системы – Qзд. = 133 кВт;

- параметры системы – tг = 750С, tо = 600С;

- расход теплоносителя (расчетный) – Vсо = 7,6 м3/ч;

- присоединение отопительной системы к котлам производится через гидравлический разделитель горизонтального типа;

- автоматика каждого из котлов в течение всего года поддерживает постоянную температуру теплоносителя на выходе – tг = 800С;

- автоматический регулятор перепада давления устанавливается на вводе каждого распределителя;

- система отопления от распределителей смонтирована из металлопластиковых труб, а теплоснабжение распределителей производится посредством стальных труб (водогазопроводных).

Диаметры участков трубопроводов подобраны с использованием номограммы для заданной скорости теплоносителя 0,4-0,5 м/с.

На участке 1 установлен клапан dу 65. Его сопротивление согласно информации производителя составляет 800 Па.

На участке 1а установлен фильтр диаметром 65 мм и с пропускной способностью 55 м3/ч. Сопротивление этого элемента составит:

0,1 х (G/kv) х 2 = 0,1 х (7581/55) х 2 = 1900 Па.

Сопротивление трехходового клапана dу = 40 мм и kv = 25 м3/ч составит 9200 Па.

Суммарные потери давления в системе снабжения теплом распределителей будут равняться 21514 Па или приблизительно 21,5 кПа.

Аналогичным образом производится расчет остальных частей системы теплоснабжения распределителей. При расчете системы отопления от распределителя выбирается основное циркуляционное кольцо через наиболее нагруженное отопительное устройство. Гидравлический расчет производится с использованием 1-го направления.

Пример расчета в Excel

Пример несложного гидравлического расчёта в программе Excel для горизонтального участка трубопровода.

- длина трубы100 метров;

- ø108 мм;

- толщина стенки 4 мм.