Энергосбережение при водоснабжении жилых зданий

В. И. Ливчак, начальник отдела Энергоэффективности строительства Мосгосэкспертизы, вице-президент НП «АВОК»

В тепловом балансе современных жилых зданий с повышенной теплозащитой наружных ограждений возрастает доля расхода тепла на горячее водоснабжение, достигая для муниципальных зданий потребности тепла на отопление в годовом исчислении. Это свидетельствует об актуальности и значимости задачи энергосбережения при водоснабжении зданий.

По величине удельного на 1 м 2 общей площади расхода тепла на горячее водоснабжение Россия почти в 4 раза превышает развитые страны Западной Европы. Это объясняется как более высокой плотностью заселения квартир (на одного жителя в России приходится в среднем в 2 раза меньше общей площади, чем на Западе), так и излишним расходованием воды, вызванным нарушениями в ее подаче и бесконтрольностью потребления.

По данным выполненных МНИИТЭП более 25 лет назад комплексных исследований работы ЦТП, через которые продолжается теплоснабжение жилых микрорайонов и сейчас, системы горячего водоснабжения в ряде случаев работают неудовлетворительно, не обеспечивая бесперебойного снабжения потребителей горячей водой нужной температуры, вследствие заниженной поверхности нагрева подогревателей второй ступени, недопоступления в требуемом количестве греющего теплоносителя, разрегулировки системы распределения циркуляции, сохранения большой циркуляции в часы максимального водоразбора и повышенного сопротивления водонагревателей.

С того времени устранили причину резкого снижения теплосъема в скоростных кожухотрубных теплообменниках, установив новую эффективную систему опирания трубного пучка и повысив теплообмен за счет применения профилированных трубок.

Реализация в типовых проектах смешанной схемы присоединения водонагревателей горячего водоснабжения с ограничением максимального расхода сетевой воды на вводе и авторегулированием подачи тепла на отопление позволила обеспечить приоритетность поступления теплоносителя на горячее водоснабжение (используя аккумулирующую способность зданий при переменном режиме работы отопления) и тем самым стабильное поддержание заданной температуры горячей воды на выходе из водонагревателей независимо от уровня водоразбора.

Устранение колебаний в температуре горячей воды и увеличения ее выше 60°С за счет применения электронной системы авторегулирования снизило зарастание водонагревателей коррозионными отложениями и, соответственно, их сопротивление движению воды.

Однако вопросы разрегулировки систем горячего водоснабжения и излишней циркуляции остаются актуальными и сегодня, особенно при реконструкции существующих систем.

В условиях расчета за расходуемую горячую воду по водосчетчикам нарушения в циркуляции приведут к значительной переплате, т. к. недостаточная циркуляция вызовет слив воды до достижения воды нужной температуры, а при постоянно недостаточной температуре горячей воды – к сокращению подмешивания холодной воды и тем самым к увеличению потребления горячей воды, а вместе с ней и расхода тепла на горячее водоснабжение, поскольку последний получается умножением измеренного количества воды на постоянный расчетный перепад температур.

Современные централизованные системы горячего водоснабжения от ЦТП представляют собой разветвленные многокольцевые системы, требующие квалифицированного проектирования. На практике в их проектировании допускались серьезные ошибки. Не учитывались требования для обеспечения равномерной циркуляции в сети, заключающиеся в соблюдении определенного соотношения между сопротивлениями отдельных ответвлений и разводящих трубопроводов. В результате интенсивная циркуляция осуществлялась через ближайшие стояки; в удаленных стояках и секционных узлах она была меньше или отсутствовала совсем, вследствие чего в водоразборные краны вода поступала охлажденной.

На практике с целью доведения циркуляции до дальних стояков предусматривалась установка более мощного циркуляционного насоса. При этом циркуляционный расход приближался по величине к расчетному секундному расходу на водоразбор. Это мероприятие приводит только к отрицательному эффекту. Вследствие еще большей перегрузки подающего трубопровода и водоподогревателя второй ступени резко увеличиваются потери давления и возникают перебои в подаче воды на верхние этажи. Это влечет за собой установку более мощных высоконапорных насосов хозяйственного водопровода, что приводит к значительному росту капитальных затрат и перерасходу электроэнергии на перекачку.

Учитывая, что потери давления в системе горячего водоснабжения из-за водонагревателей больше, чем в системе холодного водоснабжения, а давление в них создается одной и той же насосной установкой, вышеперечисленные мероприятия могут быть заменены более экономичным и рациональным инженерным решением – созданием дополнительной подкачивающей установки в системе горячего водоснабжения. Для этой цели могут быть использованы циркуляционные насосы путем перестановки их на подающий трубопровод (до или после водонагревателя второй ступени).

При такой схеме установки насосы работают как циркуляционно-повысительные. В циркуляционном режиме насос работает как циркуляционный, не нарушая принятого распределения расхода воды, а при водоразборе он становится циркуляционно-повысительным, компенсируя своим напором повышенные сопротивления подогревателей и трубопроводов и увеличивая давление в системе. В большинстве существующих ЦТП перестановку циркуляционных насосов можно выполнить без замены насосов в связи с тем, что последние, как правило, обеспечивают пропуск расчетного секундного расхода воды на водоразбор. В сравнении с общепринятой схемой такое решение позволяет сократить расчетный напор хозяйственных насосов и уменьшить период их использования.

Учитывая переменный режим водопотребления, а также то, что в часы максимального водоразбора наблюдается падение давления в городском водопроводе (из-за увеличения потерь давления в трубопроводах), целесообразно хозяйственные подкачивающие насосы устанавливать с регулируемым числом оборотов двигателя. Регулирование выполняется за счет поддержания заданного давления после первой ступени водонагревателей горячего водоснабжения, принимая изменяющееся сопротивление водонагревателя при прохождении через него воды на горячее водоснабжение за аналог изменения потерь давления в трубопроводах холодной воды до последнего водоразборного крана. Как показывает практика, при этом расход электроэнергии на перекачку сокращается более чем в 2 раза по сравнению с работой насоса в режиме максимального давления и создания необходимого напора регулирующим клапаном.

Регулирование числа оборотов циркуляционно-подкачивающих насосов проводить не следует, т. к. они работают в постоянном режиме – по мере сокращения водоразбора увеличивается объем циркуляции.

Для снижения разрегулировки потокораспределения циркуляции необходимо повысить гидравлическую устойчивость системы горячего водоснабжения. Это достигается увеличением сопротивления стояков системы, объединяя все стояки одной секции дома в единый секционный узел с одним циркуляционным стояком вместо распростаненного решения с самостоятельным стояком на каждый водоразборный стояк. При этом к водоразборному стояку подключаются полотенцесушители по проточной схеме, и все стояки, обслуживающие квартиры одной секции, в верхней части объединяются перемычками в один узел, от которого отводится один циркуляционный стояк малого диаметра.

Далее даже при обеспечении минимально необходимого давления у последнего водоразборного крана за счет описанных выше решений установки циркуляционных насосов по циркуляционно-повысительной схеме и регулирования числа оборотов хозяйственных подкачивающих насосов, остается разный уровень давлений у водоразборных кранов, расположенных на разных этажах из-за различия гидростатического давления. Для устранения этого системы водоснабжения разбивают на зоны, и, кроме того, на подводках холодной и горячей воды в каждую квартиру устанавливают самостоятельные квартирные регуляторы давления, снижающие при протекании через них воды давление в нижних этажах до уровня верхнего этажа.

Поддержание давления воды перед каждым водоразборным краном на минимально необходимом уровне – очень важное мероприятие с точки зрения сокращения потерь воды, а для горячего водоснабжения и теплопотребления – снижается расход воды при изливе и утечки через арматуру. По данным МНИИТЭП, подтвержденным позднее Академией коммунального хозяйства, при стабилизации давления в системе водоснабжения среднесуточный расход горячей воды на одного жителя соответствует норме СНиП – 105–110 л/(чел.•сут.). С повышением давления в системе выше минимально необходимого расход горячей воды резко возрастает, достигая, по данным Мосводоканала, 150–180 л/(чел.•сут.).

Дальнейшее сокращение водопотребления зависит от жителей – это мытье посуды и станков для бритья в непроточной воде, а бывают случаи, что хозяйка открыла воду и ушла по своим делам; это закрывание крана при намыливании и другие индивидуальные для каждого жителя мероприятия. Однако это будет выполняться только тогда, когда жители будут заинтересованы в сокращении водопотребления, т. е. когда будут платить не по норме, а по водосчетчику.

В соответствии с московскими территориальными нормами по энергосбережению МГСН 2.01-99 во всех строящихся зданиях должны быть установлены квартирные водосчетчики на холодную и горячую воду (в проектах они есть). Разработана и действует система автоматического считывания показаний этих водосчетчиков вместе с квартирными электросчетчиками («ЭНЭЛЭКО»), но по-прежнему расчет с жителями ведется по нормативам, которые по расходу воды в 1,5 раза превышают норму СНиП.

НП «АВОК» вместе с УТЭХ Правительства Москвы разработал методику распределения объемов и стоимости поставленной тепловой энергии между потребителями, где отражены вопросы распределения расхода тепла на горячее водоснабжение между жителями дома при подключении этого дома к ИТП или ЦТП, в которых установлены приборы учета тепла на тепловой сети. Внедрение этой методики будет стимулировать энергосбережение на всем пути производства, транспорта и потребления тепловой энергии и водных ресурсов.

Организация строительства / uchebnickprint

5.2. Условия безопасной работы монтажных кранов

Основные термины и понятия

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Границы опасной зоны; б) Выбор и размещение монтажных кранов при проектировании

1. Необходимо производить для определения возможностей выполнения погрузочно>разгрузочных и монтажных работ, с учетом обеспечения безопасных условий работы.

2. Находятся за пределами границ зоны обслуживания краном и определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и его отлета

в зависимости от высоты подъема.

Выбрать верные утверждения

1. Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 м от уровня земли:

а) 0,7 м; б) 0,5 м; в) 1,2 м; г) 1 м.

2. Требуемые параметры при монтаже или подаче груза следует определять относительно:

а) габаритов крана; б) положения крюка крана;

в) оси поворота стрелы крана.

3. Место расположения монтажного крана и пути его движения определяется:

а) объектами строительства; б) местами складирования; в) опасными зонами;

г) комплексом влияющих параметров.

4. При ведении уплотнительной застройки и реконструкции зданий в стесненных условиях, когда нет свободной территории, краны устанавливаются:

а) снаружи здания; б) внутри здания.

5. Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых путей:

а) 6,25 м; б) 12,5 м; в) 25 м.

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны.

1. Влияют ли входы и выходы строящегося здания на место расположения крана.

2. Можно ли уменьшить радиус границы опасной зоны при переносе груза краном.

3. Являются ли места, над которыми происходит перемещение груза кранами, потенциально опасными производственными факторами.

4. Влияет ли отлет груза на размер потенциально опасной зоны.

5. Может ли выходить опасная зона за пределы ограждения стройплощадки.

Задачи в решении

1. На каком минимальном расстоянии от здания может проходить ось башенного крана? Ширина колеи крана составляет S=8 м, длина полушпалы b=1,4 м, боковое плечо балластного слоя (200 мм), высота откоса h=0,2 м, относительный откос 1:1,5 и расстояние безопасности l=0,7.

Решение . S/2+b/2+d+h*1,5+l=4+0,7+0,2+0,2*1,5+0,7=5,9 м. (см. СП 12>103>2002. Пути наземные рельсовые крановые).

2. Сколько полурельс требуется для башенного крана, который должен обеспечить перемещение на расстоянии 20 м?

Решение . Минимальная длина рельсовых крановых путей составляет 31,25 м, приведенное расстояние меньше этой величины, следовательно, при длине полурельса равной 12,5 м, правильному ответу будет соответствовать отношение 31,25/12,5=2,5 полурельса. (см. СП 12>103>2002. Пути наземные рельсовые крановые).

3. Определить длину рельсового кранового пути и длину нижнего строения (земляного полотна) при минимальной длине рельсового пути крана 45,6 м, торцевом плече балластного слоя равным 1 м и высоте откоса h=0,2 м с учетом отношения 1:1,5.

Решение . С учетом кратности, округленная длина рельсового кранового пути равна 4>м полурельсам или 50 м. К этому значению следует добавить 2 м на торцевые плечи балластного слоя и 2·1,5·0,2 м, что в итоге дает 52,6 м (см. СП 12>103>2002. Пути наземные рельсовые крановые).

4. Ось движения башенного крана имеет направление запад>восток, параллельно оси на расстоянии 22 м на юг проходит ограждение стройплощадки с пешеходной галереей. Какой должен быть угол ограничения поворота стрелы крана при ее радиусе 40 м и при удаленности зоны возможного падения груза от монтажной зоны на 6 м?

Решение . Угол ограничения поворота стрелы крана определяется осью движения крана и крайней точкой зоны максимального падения груза, определяемой разностью 22>6=16м. Этот угол определяется исходя из формулы = Arcsin(16/40)=24 градуса.

5.3. Временные здания и сооружения размещаемые на стройплощадке

Основные термины и понятия

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Временные здания и сооружения; б) Временные здания и сооружения объемного характера.

1. Подсобно>вспомогательные и обслуживающие объекты, находящиеся на строительных площадках и необходимые для подготовки, организации и ведения строительства постоянных зданий и сооружений и их комплексов во всех отраслях хозяйственной деятельности.

2. Различные строения, имеющие объем и возводимые на поверхности земли для обслуживания строительно>монтажных работ и различных видов хозяйственной деятельности.

Выбрать верные утверждения

1. К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная, сушильная, медпункт:

а) административные; б) производственные; в) санитарно>бытовые.

2. К недостаткам временных сборно>разборных зданий следует отнести:

а) значительные по сравнению с контейнерными и передвижными зданиями затраты труда и времени на сборку и демонтаж;

б) высокую стоимость; в) недостаточные габариты.

3. К какому классу сооружений относятся складские помещения: а) к классу временных объектов строительства; б) к классу постоянных объектов строительства; в) объектов благоустройства.

4. Как влияет увеличение сменности на общую площадь стройгенплана:

а) увеличивает общую площадь; б) уменьшает общую площадь; в) не меняет общей площади.

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны.

1. Верно ли, что проходные и сторожевые помещения, сараи и навесы относятся к временным зданиям.

2. Верно ли, что временные здания классифицируются на санитарно>бытовые, административные, общественные и складские.

3. Верно ли, что инвентарные здания делятся на две группы: сборно>разборные, контейнерные.

4. Могут ли санитарно>бытовые помещения располагаться в опасной зоне.

5. Правильно ли, что помещения для сушки одежды предусматриваются только для зимнего периода.

Задачи в решении

1. Имеется следующий помесячный график движения рабочих: янв. – 34 чел.; фев. – 43 чел.; март – 54 чел.; апр. – 48 чел.; май – 49 чел.; июнь – 57 чел.; июль – 55 чел.; авг. – 44 чел. Необходимо определить структуру работающих на стройплощадке.

Решение. Определяем число рабочих в наиболее загруженную смену N max =57 чел. Определяем число ИТР в количестве 5% N ИТР =3 чел. Определяем число младшего обслуживающего персонала в размере 6% от N max +N ИТР N МОП =4 чел.

Итого число работающих, на которое рассчитываются временные помещения равно 64 чел.

5.4. Складирование и хранение материалов и изделий

Основные термины и понятия

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Склады; б) Открытые склады;

в) Закрытые склады.

1. Открытые площадки, расположенные в зоне действия монтажного крана строящегося объекта, с учетом расположения подъездной дороги.

2. Здания, сооружения, открытые площадки и рабочие места, предназначенные для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3. Помещения для хранения материалов портящихся на открытом воздухе, требующие охрану и определенные температурные условия

Выбрать верные утверждения

1. Какого размера должны быть проходы между штабелями: а) 0,5 м; б) 1,0 м; в) 1,5 м.

2. На каком расстоянии от дороги должен находиться склад: а) 0,5 м; б) 1,0 м; в) 1,5 м.

3. Оконные и дверные коробки, как правило, хранятся:

а) под навесами; б) в отапливаемых помещениях;

в) на открытых площадках.

4. Плиты перекрытий хранятся в штабелях с предельной высотой: а) 2,5 м; б) 2,0 м; в) 1,5 м.

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны.

1. Можно ли хранить материалы под линиями электропередач.

2. Можно ли складировать конструкции на крановых путях.

3. Следует ли учитывать углы естественного откоса при хранении инертных сыпучих материалов.

4. Следует ли учитывать углы естественного откоса при хранении цемента, гипса, извести.

5. Все склады, организуемые в зимний период, должны быть отапливаемыми.

Задачи в решении

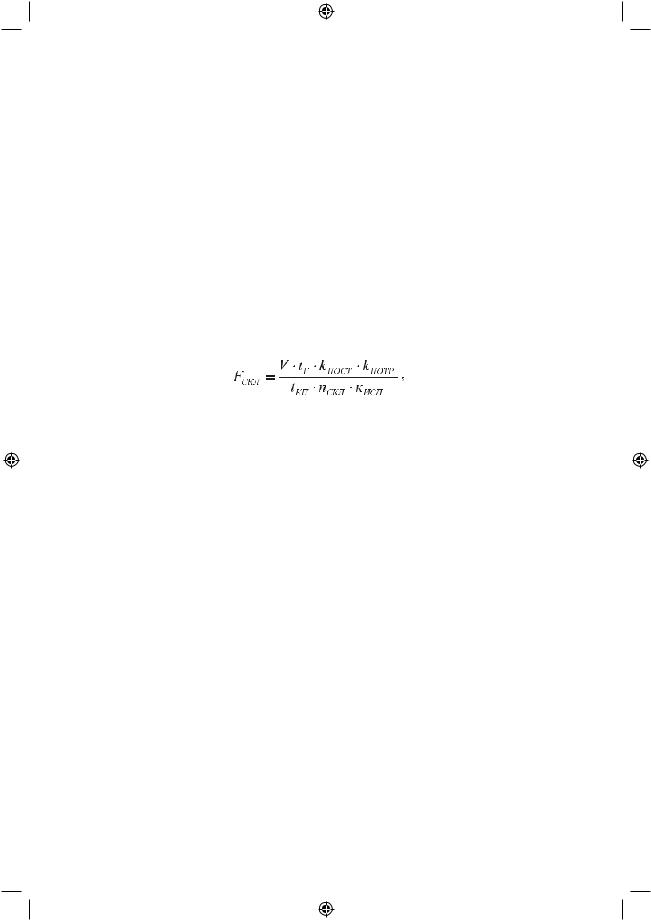

1. При складировании материалов соответствующая площадь рассчитывается по формуле

в которой разработчик стройгенплана использовал следующие данные.

V – общий объем материала 100 т;

t Г – гарантийное время запаса материала 5 дн.;

t КП – время производства работ по календарному плану 20 дн.; k ПОСТ – коэффициент неравномерности поставки материала 0,9; k ПОТР – коэффициент неравномерности потребления материала

n СКЛ – норма складирования материала 0,8 т/м 2 ;

к ИСП – коэффициент использования площади склада 1,4. Сколько и каких замечаний сделал эксперт, проверяющий данный

Ответ . Коэффициент неравномерности поставки материала должен быть больше единицы, а коэффициент использования площади склада должен быть меньше единицы, поэтому эксперт сделал 2 замечания.

5.5. Временное электро-, водо- и теплоснабжение строительной площадки

Основные термины и понятия

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) коэффициент мощности; б) коэффициент спроса;

в) коэффициент неравномерности.

1. Показывает отношение максимума водопотребления к среднему значению.

2. Показывает отношение активной мощности к полной.

3. Показывает отношение фактического времени работы механизма к величине рабочей смены.

Выберите верное утверждение.

1. На какую единицу измерения определяется потребность в ресурсах при разработке проекта организации строительства:

а) 1 м 3 ; б) 1 млн. руб.; в) 1 м 2 ; г) 1000 $.

2. При формировании схем энерго – и водоснабжения не учитывается:

а) комплексность; б) увязка со всеми этапами выполнения работ;

в) организационно>правовая форма застройщика; г) последующего развития строительства.

3. Расчет потребности в энергетических ресурсах и воде производится на основе календарного плана строительства для периода:

а) с наиболее интенсивным потреблением; б) с наименее интенсивным потреблением; в) со средним потреблением.

4. Активная мощность электропотребителей измеряется в: а) кВт; б) кВА; в) кВАр.

5. Расход электроэнергии измеряется в: а) кДж; б) кВатт·час; в) ккал.

Прочитайте внимательно следующее утверждение и укажите, какие из них верны, а какие ошибочны.

1. Потребностьвэлектроэнергиивпериодвсегосрокастроительства не меняется в зависимости от вида и объема строительно>монтажных работ.

2. Между аварийным и эвакуационным освещением нет никакой разницы.

3. Для согласования подающего из городской сети напряжения на строительной площадке применяется повышающий трансформатор.

4. Расход воды на нужды пожаротушения определяется исходя из площади строительства.

5. Подключение к источнику водоснабжение требует только технической возможности и не подлежит согласованию.

6. Решения стройгенплана, затрагивающие вопросы соблюдения санитарных правил и норм и гигиенических нормативов, подлежат согласованию с органами санэпиднадзора.

Задачи в решении

1. При расчете потребления электроэнергии на строительной площадке соответствующая установочная мощность рассчитывается по формуле

в которой разработчик стройгенплана использовал следующие данные.

N АКТ – активная мощность сварочного трансформатора 4,4 кВт; k СПР – коэффициент спроса равен 1,33;

cos ϕ – коэффициент мощности равен 2.

Сколько и каких замечаний сделал эксперт, проверяющий данный раздел ПОС?

Ответ . Коэффициенты спроса и коэффициент мощности принципиально не могут быть больше единицы, поэтому эксперт сделал 2 замечания.

2. Какой коэффициент мощности принимается для прожекторов,

обеспечивающих наружное освещение монтажной зоны стройплощадки и почему?

Ответ . Коэффициент мощности для прожекторов принимается равным единице, так как отсутствует реактивная (индуктивная или емкостная) нагрузки.

3. Сколько пожарных гидрантов должно быть размещено по фасаду строящегося здания длиной 200 м?

Ответ . При расходе 5 л/с перекрытие струй рано 75 м и, следовательно, чтобы перекрытие полностью покрывало 200 м во время пожара одновременно должно функционировать 3 пожарных гидранта.

4. При расчете водопотребления на строительной площадке соответствующий расход воды рассчитывается по формуле

Q = q УД · ν· k HEP ,

в которой разработчик стройгенплана использовал следующие данные.

q уд – удельный расход воды на единицу объема 0,003 л/с на 1000 м 3 строительного объема здания;

v – строительный объем здания 20000 м 3 ;

k НЕР – коэффициент неравномерности, определяемый отношением максимального к среднему, равный 0,83.

Сколько и каких замечаний сделал эксперт, проверяющий данный раздел ПОС?

Ответ . По определению коэффициент неравномерности, определяемый отношением максимального значения к среднему, принципиально не может быть меньше единицы, поэтому эксперт сделал 1 замечание.