- Устройство систем водяного и парового отопления. Требования пожарной безопасности к нагревательным приборам и трубопроводам систем водяного и парового отопления.

- Температура воды в системе отопления

- Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя

- Нормы температуры

- Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления

- Однотрубные и двухтрубные магистрали

- Согласование температуры теплоносителя и котла

- Способы снижения теплопотерь

- Температура теплоносителя в системе отопления: расчет и регулирование

- Температура теплоносителя в отопительной сети

- Оптимальная температура для котельной

- Согласование температуры воды в котле и системе

- Принцип работы регуляторов отопления

- Преимущества применения регулятора в теплоснабжении

- Какой должна быть температура воды в теплосети

- Определение оптимальной температуры для работы котельной и транспортировки тепловой энергии

- Как согласовать необходимую температуру воды для отопления и котла

- Как работает регулятор отопления

- Преимущества использования регулятора в системе

Устройство систем водяного и парового отопления. Требования пожарной безопасности к нагревательным приборам и трубопроводам систем водяного и парового отопления.

Водяные системы отопления наиболее широко распространены в жилых, общественных и производственных зданиях.

В водяных системах отопления теплоносителем является жидкость, чаще всего — вода.

— простота централизованного регулирования теплоотдачи нагревательных приборов;

— возможность поддержания на поверхности нагревательных приборов умеренных температур.

— ограниченность радиуса действия из-за больших потерь давления и высоты систем ;

— повышенная опасность замерзания воды, если не использовать специальные добавки.

Если в системе, не сообщающейся с атмосферой, возможно поддерживать давление выше атмосферного, то вода внутри системы может достигать температуры 150 оС.

Системы парового отопления применяют в производственных зданиях и сооружениях, где используется пар для технологических нужд.

В системах парового отопления теплоносителем является водяной пар. Передача теплоты от теплоносителя к нагревательным приборам происходит за счет его конденсации. Поверхности нагревательных приборов при паровом отоплении имеют температуру 100-130 оС.

Паровое отопление нельзя применять в жилых домах, детских учреждениях, школах, санаториях, больницах и т.п. Ограничено его применение в производственных помещениях, связанных с выделением органической пыли. Использование пара с температурой ниже 100 оС требует поддержания в отопительной системе вакуума, что удорожает систему и усложняет ее эксплуатацию.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Отопительные приборы должны иметь устройства для регулирования теплоотдачи. В жилых и общественных зданиях отопительные приборы , как правило, оборудуются автоматическими терморегуляторами.

Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 КВт и более оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя.

К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ. Устанавливаемые декоративные экраны (решетки) не должны снижать теплоотдачу приборов , препятствовать доступу к устройствам регулирования и очистке приборов .

Запорная арматура на трубопроводах систем отопления устанавливается в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Арматура должна устанавливаться в местах, доступных для обслуживания и ремонта. Трубопроводы систем отопления изготавливаются из материалов, разрешенных к применению в строительстве. При использовании неметаллических труб необходимо применять соединительные детали и изделия, соответствующие нормативно-технической документации завода-изготовителя труб.

Трубопроводы, проложенные в подвалах и других неотапливаемых помещениях, оборудуются тепловой изоляцией.

В системах водяного отопления следует предусматривать автоматические воздухоотводчики. Устройства для отвода воздуха оборудуются в местах, доступных для персонала. Сигнализация о работе выводится на щит управления теплового пункта (при наличии постоянного дежурства) или на пульт диспетчерского управления обслуживаемой системы.

Расширительные баки систем отопления следует располагать в отапливаемых помещениях. При установке расширительного бака на чердаках необходимо предусматривать тепловую изоляцию из негорючих материалов.

Классификация печей. Устройство отопительных и отопительно-варочных печей на твердом топливе. Пожарная опасность печного отопления. Расчет теплового напряжения топливника.

Отопительные печи классифицируются по ряду показателей: по теплоёмкости, по толщине стенок, по движению газов внутри,по этажности, по основному материалу, по отводу дыма, по t нагрева стенок. Печи классифицируются также по назначению отопительные и отопительные-варочные (комбинированные).

Теплоёмкие печи независимо от особенностей исполнения имеют следующие основные конструктивные элементы: фундамент, топливник, дымовые каналы, дымоотводящую трубу, печные приборы (дверцы задвижки).

Пожарная опасность печного отопления заключается в наличие высоких температур (стенок, патрубков, труб), которые могут быть источником зажигания ГМ и сгораемых конструкций зданий.температура в топливнике может достигать 1000 градусов.Пожарную опасность представляе также отопительные печи если они подобраны без учёта теплопотерь.

Площадь колосниковой решетки, размещаемой в пределах пода Лкр, м2, вычисляют по формуле

где Вр — допустимое удельное напряжение колосниковой решетки, кг/(ч-м2);

Размеры пола и колосниковой решетки выбирают в зависимости от размеров кирпича, блоков.

Далее находят или уточняют (имея типовые чертежи) высоту топливника печи. Топливник по высоте должен вмещать слой топлива необходимой толщины и свободное пространство над этим слоем. Объем свободного пространства должен быть тем больше, чем выше содержание в топливе летучих веществ.

Высоту топливника h1t м, определяют, используя зависимость удельного теплового напряжения объема топливника QT/VT, Вт/м3, от вида топлива:

где т|т — КПД топливника, учитывающий неполное сгорание и провал в зольник части топлива; принимают при колосниковой решетке равным 0,9, при глухом поде — 0,7; т — продолжительность топки, ч (см. табл. 12.1); QT/VX —допустимое удельное тепловое напряжение объема топливника, Вт/м3 (прил. 1).

Высоту топливника, полученную по формуле (12.4), округляют, ориентируясь при кирпичных печах на целое число рядов уложенного плашмя кирпича (толщина одного ряда 70 мм), при блочных печах — на целое число блоков. При этом для поддержания высокого КПД топки фактическое удельное тепловое напряжение объема топливника не должно отличаться от принятого более чем на 15%.

Наконец, рассчитывают площадь поддувального отверстия /4П„, ма

где La — объем воздуха, практически необходимого при его температуре 0 °С и нормальном атмосферном давлении для сжигания 1 кг топлива, м3/кг (прил. 1); tD — температура воздуха в помещении, °С; v — скорость движения воздуха в живом сечении поддувального отверстия; принимают равной 1—2 м/с.

Требования пожарной безопасности при установке печей. Конструктивное исполнение разделок и отступок. Организационные решения по обеспечению пожарной безопасности печного отопления. Методика контроля противопожарных требований, предъявляемых к печам.

Кладка печей должна осуществляться с учетом требований проекта, а установка аппаратов — с учетом требований заводской инструкции.

При кладке и ремонте печей , а также установке отопительных аппаратов должны соблюдаться противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86, СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 9817-82, а также альбомов отопительных и отопительно-варочных печей , рекомендованных при использовании твердого топлива и настоящих Правил.

Сгораемые и трудносгораемые конструкции помещений, примыкающие к отопительной печи или аппарату, должны защищаться от возгорания путем устройства отступок, разделок, а также изоляцией конструкций несгораемыми материалами.

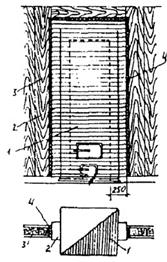

Отступка, т.е. расстояние от наружной поверхности печи до строительной конструкции, может выполняться полностью закрытой, закрытой с двух сторон, закрытой с одной стороны и открытой со всех сторон.

Рис. 3.7. Устройство закрытой отступки

1 — фундамент печи; 2 — уплотнительный слой; 3 — несгораемый пол; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок); 7 — кирпич «на ребро»; 8 — печь; 9 — предтопочный лист

Потолки, выполненные из сгораемых или трудносгораемых материалов, над перекрытием печи должны защищаться от возгорания.

Минимальное расстояние от верха перекрыши толщиной в три ряда кирпича до потолка, защищенного от возгорания, следует предусматривать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для нетеплоемких печей длительного горения, а до незащищенного потолка, соответственно, — не менее 350 и 1000 мм.

При толщине перекрыши в два ряда расстояние должно увеличиваться на 70 мм.

Для толстостенных печей с толщиной перекрыши 4 кирпича и более допускается закрывать пространство над печью со всех сторон до потолка кирпичными стенами, обеспечивая защиту потолка.

В стенах закрытого пространства над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с решетками.

Конструкции здания, выполненные из горючих или трудногорючих материалов и примыкающие к печам, следует защищать от теплового воздействия разделками из негорючих материалов.

Рис. 3.8. Устройство вертикальной разделки

1 — печь; 2 — вертикальная разделка; 3 — сгораемая конструкция; 4 — теплоизоляция

Вертикальные разделки выполняются на всю высоту печи в пределах помещения, толщиной не менее толщины примыкающей стены или перегородки.

Перевязка вертикальных разделок с кладкой печи или дымового канала не допускается, так как это может вызвать образование трещин при осадке печи.

Одним из решений, обеспечивающим пожарную безопасность при эксплуатации печного отопления, является выбор печей с учетом расчетных теплопотерь отапливаемых ими помещений. Выбор печей следует осуществлять так, чтобы средняя часовая теплоотдача их равнялась теплопотерям помещений. Потери тепла помещениями определяют расчетом, они должны приводиться в строительной части проекта здания или сооружения.

Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования. Устройство приточных систем вентиляции и систем кондиционирования воздуха. Устройство вытяжных систем общеобменной и местной вентиляции.

Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со СНиП

Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях различного назначения.

При всем многообразии систем вентиляции, обусловленном назначением помещений, характером технологического процесса, видом вредных выделений и т. п., их можно классифицировать по следующим характерным признакам:

1. По способу создания давления для перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением.

2. По назначению: приточные и вытяжные.

3. По зоне обслуживания: местные и общеобменные.

4.По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные.

Естественная вентиляция.

Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит:

• вследствие разности температур наружного (атмосферного) воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации;

• вследствие разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным устройством (дефлектором), установленным на кровле здания;

• в результате воздействия так называемого ветрового давления.

Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями, если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 30% предельно допустимой в рабочей зоне. Аэрацию не применяют, если по условиям технологии производства требуется предварительная обработка приточного воздуха или если приток наружного воздуха вызывает образование тумана или конденсата.

В помещениях с большими избытками тепла воздух всегда теплее наружного. Более тяжелый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него менее плотный теплый воздух.При этом в замкнутом пространстве помещения возникает циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает вентилятор.

Механическая вентиляция.

В механических системах вентиляции используются оборудование и приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматика и др.), позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими. Такие системы могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в требуемом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.), что практически невозможно в системах с естественным побуждением.

Следует отметить, что в практике часто предусматривают так называемую смешанную вентиляцию, т. е. одновременно естественную и механическую вентиляцию.

Приточная вентиляция.

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнениюи т. д.)

Вытяжная вентиляция.

Вытяжная вентиляция удаляет из помещения (цеха, корпуса) загрязненный или нагретый отработанный воздух.

В общем случае в помещении предусматриваются как приточные, так и вытяжные системы. Их производительность должна быть сбалансирована с учетом возможности поступления воздуха в смежные помещения или из смежных помещений. В помещениях может быть также предусмотрена только вытяжная или только приточная система. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из смежных помещений через специальные проемы или удаляется из данного помещения наружу, или перетекает в смежные помещения.

Как приточная, так и вытяжная вентиляция может устраиваться на рабочем месте (местная) или для всего помещения (общеобменная)

Местная вентиляция.

Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция).

Дата добавления: 2019-02-12 ; просмотров: 404 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Температура воды в системе отопления

Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя

Нормы температуры

- ДБН (В. 2.5-39 Тепловые сети);

- СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его паспортным данным.

Для индивидуального отопления решать, какая должна быть температура теплоносителя, следует с учетом таких факторов:

- 1 Начало и завершение отопительного сезона по среднесуточной температуре на улице +8 °C на протяжении 3 суток;

- 2 Средняя температура внутри отапливаемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для промышленных зданий 16 °C ;

- 3 Средняя расчетная температура должна соответствовать требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

Согласно СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели теплоносителя такие:

- 1

Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);

- 2 Для жилых, общественных, а также бытовых сооружений (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;

- 3 Для зрительных залов, ресторанов и помещений для производства категории А и Б – 105 °С;

- 4 Для предприятий общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;

- 5 Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;

- 6 Для лестничных клеток, вестибюлей, переходов для пешеходов, техпомещений, жилых зданий, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.

В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С. При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие. По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.

Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

- При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;

- При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;

- При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления

Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С. С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.

Немного сложнее с аппаратами на твердом топливе, они не регулируют подогрев жидкости, и запросто могут превратить ее в пар. А уменьшить жар от угля или древесины поворотом ручки в такой ситуации невозможно. Контроль нагрева теплоносителя при этом достаточно условный с высокими погрешностями и выполняется поворотными термостатами и механическими заслонками.

Электрические котлы позволяют плавно регулировать нагрев теплоносителя от 30 до 90 °С. Они оснащены отличной системой защиты от перегрева.

Однотрубные и двухтрубные магистрали

Конструктивные особенности однотрубной и двухтрубной сети отопления обуславливают разные нормы для нагрева теплоносителя.

Например, для однотрубной магистрали максимальная норма составляет 105 °С, а для двухтрубной – 95 °С, при этом разница между обраткой и подачей должна быть соответственно: 105 – 70 °С и 95 – 70 °С.

Согласование температуры теплоносителя и котла

Температура обратки зависима от количества прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и увеличивают разницу обратки и подачи до того уровня, который нужен, а необходимые указатели устанавливают на датчике.

Если нужно увеличить поток, то в сеть может быть добавлен насос повышения, который управляется регулятором. Для снижения нагрева подачи применяют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки опять переправляют на вход.

Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки соответственно данным, которые снял датчик, и обеспечивает строгие температурные нормы сети отопления.

Способы снижения теплопотерь

Но важно помнить, что на температуру в помещении влияет не только температура теплоносителя, уличного воздуха и сила ветра. Также должна учитываться степень утепления фасада, дверей и окон в доме.

Чтобы снизить теплопотери жилья, нужно побеспокоиться о его максимальной термоизоляции. Утепленные стены, уплотненные двери, металлопластиковые окна помогут сократить утечку тепла. Также при этом снизятся затраты на отопление.

(Пока оценок нет)

Температура теплоносителя в системе отопления: расчет и регулирование

Какой должна быть температура теплоносителя в системе отопления, чтобы в доме жилось комфортно? Этот момент интересует многих потребителей.

При выборе температурного режима, учитывается несколько факторов:

- необходимость достижения нужной степени обогрева помещений;

- обеспечение надежной, стабильной, экономичной и продолжительной работы отопительного оборудования;

- эффективная передача тепловой энергии по трубопроводам.

Температура теплоносителя в отопительной сети

Система теплоснабжения обязана функционировать таким образом, чтобы в помещении было комфортно находиться, поэтому и установлены нормы. Согласно нормативным документам, температура в жилых домах не должна опускаться ниже 18 градусов, а для детских учреждений и больниц — это 21 градус тепла.

Но следует учитывать, что в зависимости от температуры воздуха снаружи здания строение через ограждающие конструкции может терять разную величину тепла. Поэтому температура теплоносителя в системе отопления, исходя из внешних факторов, варьируется пределе от 30 до 90 градусов. При нагреве воды свыше в отопительной конструкции начинается разложение лакокрасочных покрытий, что запрещено санитарными нормами.

Чтобы определить, какая должна быть температура теплоносителя в батареях, используют специально разработанные температурные графики для конкретных групп зданий. В них отражена зависимость степени нагрева теплоносителя от состояния наружного воздуха. Также можно задействовать автоматическую регулировку согласно показаниям датчика температуры отопления. расположенного в помещении.

Оптимальная температура для котельной

Для обеспечения эффективной теплоотдачи в котлах отопления должна быть более высокая температура, поскольку, чем больше тепла может перенести определенный объем воды, тем лучше степень обогрева. Поэтому на выходе из теплогенератора стараются приблизить температуру жидкости к максимально допустимым показателям.

Помимо этого, минимальный нагрев воды или другого теплоносителя в котле нельзя опускать ниже точки росы (обычно данный параметр равен 60-70 градусов, но он во многом зависит от технических особенностей модели агрегата и вида топлива). В противном случае при горении теплогенератора появляется конденсат, который в соединении с агрессивными веществами, имеющимися в составе дымовых газов, приводит к повышенному износу прибора.

Согласование температуры воды в котле и системе

Существует два варианта, как можно согласовать высокотемпературные теплоносители в котле и более низкотемпературные в отопительной системе:

- В первом случае следует пренебречь эффективностью функционирования котла и на выходе из него выдавать теплоноситель такой степени нагрева, которая требуется системе в настоящее время. Так поступают в работе небольших котельных. Но в итоге получается не всегда подавать теплоноситель в соответствии с оптимальным температурным режимом согласно графику (прочитайте: «График отопительного сезона — начало и конец сезона «). В последнее время все чаще в небольших котельных на выходе монтируют регулятор нагрева воды с учетом показаний, который фиксирует датчик температуры теплоносителя.

- Во втором случае, нагрев воды для транспортировки по сетям на выходе из котельной делают максимальным. Далее в непосредственной близости от потребителей производится автоматическое регулирование температуры теплоносителя до необходимых значений. Такой способ считается более прогрессивным, его применяют на многих крупных теплосетях, а поскольку регуляторы и датчики стали дешевле, его все чаще используют на небольших объектах теплоснабжения.

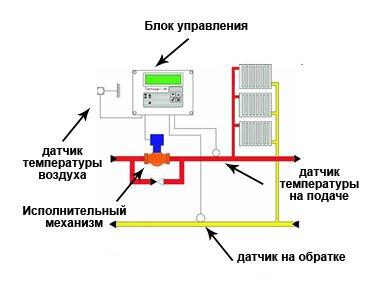

Принцип работы регуляторов отопления

Регулятор температуры теплоносителя, циркулирующего в отопительной системе — это прибор, с помощью которого обеспечивается автоматический контроль и корректировка температурных параметров воды.

Состоит данное устройство, изображенное на фото, из следующих элементов:

- вычислительный и коммутирующий узел;

- рабочий механизм на трубе подачи горячего теплоносителя;

- исполнительный блок, предназначенный для подмеса теплоносителя, поступающего из обратки. В ряде случаев устанавливают трехходовой кран;

- повысительный насос на участке подачи;

- не всегда повысительный насос на отрезке «холодного перепуска»;

- датчик на линии подачи теплоносителя;

- клапаны и запорная арматура;

- датчик на обратке;

- датчик температуры наружного воздуха;

- несколько датчиков температуры помещения.

Теперь необходимо разобраться, как происходит регулирование температуры теплоносителя и как функционирует регулятор.

На выходе из отопительной системы (обратке) температура теплоносителя зависит от объема воды, прошедшей через нее, поскольку нагрузка является относительно постоянной величиной. Прикрывая подачу жидкости, регулятор тем самым увеличивает разность между линией подачи и обраткой до требуемого значения (на данных трубопроводах устанавливают датчики).

Когда наоборот необходимо увеличить поток теплоносителя, тогда в систему теплоснабжения врезают повысительный насос, которым тоже управляет регулятор. С целью понижения температуры водяного входящего потока применяют холодный перепуск», который означает, что часть носителя тепла, уже проциркулировавшего по системе, вновь направляют на вход.

В результате регулятор, перераспределяя потоки теплоносителя в зависимости от данных, зафиксированных датчиком, обеспечивает соблюдение температурного графика отопительной системы.

Нередко такой регулятор комбинируют с регулятором горячего водоснабжения с помощью одного вычислительного узла. Прибор, регулирующий ГВС, проще в управлении и в части исполнительных механизмов. При помощи датчика на линии горячего водоснабжения выполняется регулировка прохода воды через бойлер и в итоге она стабильно имеет стандартные 50 градусов (прочитайте: «Отопление через водонагреватель «).

Преимущества применения регулятора в теплоснабжении

Использование регулятора в отопительной системе имеет следующие положительные моменты:

- он позволяет четко выдерживать температурный график, в основе которого лежит расчет температуры теплоносителя (прочитайте: «Правильный расчет теплоносителя в системе отопления «);

- не допускается повышенный нагрев воды в системе и тем самым обеспечивается экономное расходование топлива и тепловой энергии;

- производство тепла и его транспортировка происходят в котельных при самых эффективных параметрах, а необходимые для обогрева характеристики теплоносителя и ГВС создает регулятор в ближайшем к потребителю тепловом узле или пункте (прочитайте: «Теплоноситель для системы отопления — параметры давления и скорости «);

- для всех абонентов теплосети обеспечиваются одинаковые условия вне зависимости от расстояния до источника теплообеспечения.

Посмотрите также видео о циркуляции теплоносителя в системе отопления:

Температура теплоносителя и ее регулировка

[содержание h2 h3]В данной статье мы разберёмся как подбирается, от чего зависит и как регулируется температура теплоносителя в отопительных системах. Особое внимание уделим таким устройствам как регуляторы отопления, которые в настоящее время являются обязательным элементом современной эффективной системы теплоснабжения.

При выборе температуры руководствуются несколькими факторами:

- Достижение комфортного (нормативного) температурного режима в отапливаемых помещениях;

- Обеспечение стабильной и экономичной работы котельного оборудования;

- Эффективная передача тепла по трубопроводам.

Какой должна быть температура воды в теплосети

Отопительная система должна работать так, чтобы в помещениях всегда было комфортно. Температурный режим регламентируется нормативными документами (например, в жилых домах это 18 градусов, в больницах и детских садах 21 градус). Но в зависимости от температуры на улице здание теряет разное количество тепла через ограждающие конструкции и с потоками воздуха при вентиляции.

Нагрев воды в системе отопления здания варьируется в довольно широких пределах в зависимости от внешних факторов. Это могут быть температуры от 30-40 до 85-90 градусов (выше 90 начинается разложение пыли и лакокрасочных покрытий, поэтому более горячие трубы запрещены санитарными нормами).

Для точного определения необходимой температуры используются разработанные для каждого здания (или их группы) температурные графики, где выражена зависимость параметров теплоносителя от температуры наружного воздуха или используется автоматическая регулировка по показаниям датчика в помещении.

Определение оптимальной температуры для работы котельной и транспортировки тепловой энергии

Регулятор температуры для одной батареи

Для наиболее эффективной отдачи котлов желательна по возможности более высокая температура, выгодна она и при передаче по системе трубопроводов, так как тот же объем воды может перенести тем больше энергии, чем выше его температура. Поэтому температуру воды на выходе из котла стараются приблизить к самым высоким допустимым пределам.

Кроме того, минимальный нагрев теплоносителя в котле не может быть ниже точки росы (в зависимости от особенностей конкретного оборудования и вида топлива это 60-70 градусов), иначе котел начинает «плакать» — при горении конденсируется вода, которая вкупе с агрессивными веществами дымовых газов приводит к его усиленному износу.

Как согласовать необходимую температуру воды для отопления и котла

В этом случае есть два подхода. Первый — пренебречь эффективностью работы котлов и выдать на выходе такую температуру теплоносителя, которая нужна для системы отопления при данных условиях. Так обычно делают на небольших котельных. Но и в этом случае все равно не всегда удается подать теплоноситель по оптимальному температурному графику.

В частности, при положительных наружных температурах нужный нагрев для отопления бывает 40-45 градусов, а для подогрева горячей воды нужно минимум 50 и чем-то приходится жертвовать.

Но сейчас, все чаще даже на небольших котельных используют установленный на выходе регулятор (о нем ниже), который обеспечивает оптимальный режим для котлов и необходимую температуру в системе отопления, используя датчики наружной температуры;

Второй подход — нагрев теплоносителя на выходе из котельной и при транспортировке по магистральным сетям максимальный, а в непосредственной близости от потребителя регулятор доводит параметры воды до необходимых значений. Это наиболее прогрессивный способ, который применяется на всех крупных тепловых сетях, а в связи с удешевлением таких устройств как регулятор и датчики он все шире используется и на небольших объектах.

Как работает регулятор отопления

Регулятор это устройство, обеспечивающее автоматический контроль и корректировку температурных параметров теплоносителя циркулирующего в системе отопления.

- Вычислительный и коммутирующий блок;

- Исполнительный механизм на линии подачи теплоносителя;

- Исполнительный механизм для подмеса воды из обратки (иногда используется трехходовой кран и тогда они совмещаются);

- Повысительный насос на линии «холодного перепуска» (не всегда);

- Повысительный насос на линии подачи;

- Запорная арматура и клапана;

- Датчик на подаче теплоносителя;

- Датчик на обратке;

- Датчик температуры внешнего воздуха;

- Датчик (датчики в нескольких местах) температуры помещения;

Последние две позиции могут использоваться как совместно так и вместо друг друга в зависимости от того чем задается график отопления.

Теперь разберемся с тем, как собственно происходят процессы управления, как работает регулятор.

Основные элементы системы регулировки температуры

Температура теплоносителя на выходе из системы отопления (обратка) зависит от объема прошедшей через нее воды, так как нагрузка относительно постоянная. Поэтому регулятор, прикрывая подачу воды, увеличивает разность между подачей и обраткой до необходимого значения (на этих трубопроводах врезаются датчики), до необходимого значения.

Если нужно наоборот увеличить поток, то в систему отопления врезается повысительный насос, которым также командует регулятор. Для понижения температуры входящего потока используется так называемый «холодный перепуск» — часть воды проциркулировавшей по системе снова направляется на вход.

Таким образом, перераспределяя потоки в зависимости от данных, которые снимают датчики, регулятор обеспечивает жесткий температурный график системы отопления.

Одна из моделей блока регулятора фирмы Vailant

Часто регулятор отопления комбинируют с регулятором ГВС, применяя один вычислительный блок. Регулятор горячей воды гораздо проще в части управления и исполнительных механизмов. Используя датчик на линии горячего водоснабжения, производится регулировка прохода теплоносителя через бойлер, и обеспечиваются стабильные 50 градусов, которые требует стандарт.

Преимущества использования регулятора в системе

- Четко выдерживается температурный график (особенно если используется датчик внутри помещения);

- Исключается повышенный нагрев теплоносителя в системе отопления и обеспечивается экономия энергии и топлива;

- Выработка и транспортировка тепла производятся при наиболее эффективных для котельных или ТЭЦ параметрах, необходимые характеристики теплоносителя в системе отопления и температуру горячей воды обеспечивает регулятор в приближенном к потребителю тепловом пункте или узле;

- Регулятор позволяет обеспечить одинаковые условия для всех потребителей в независимости от их удаления от источника теплоснабжения, так как параметры подходящей к нему сетевой воды выше, чем те, которые нужны для отопления.

Как происходит циркуляция воды в системе отопления и как обеспечить ее эффективную и продолжительную работу смотрите на видео:

Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);

Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);