Мифы «гравитационки»

Несмотря на то что отопительная техника с каждым годом совершенствуется и дополняется новыми прогрессивными техническими решениями и высокоэффективным оборудованием, системы водяного отопления с естественной циркуляции теплоносителя продолжают занимать весьма существенную долю в теплоснабжении. Они широко и успешно применяются как в индивидуальном жилищном и коттеджном строительстве, так и при сооружении объектов в районах, где электроснабжение либо отсутствует, либо осуществляется с перебоями.

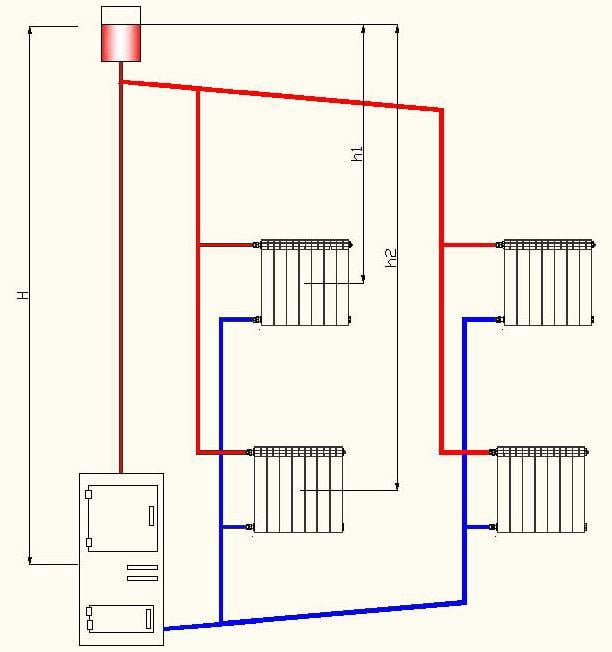

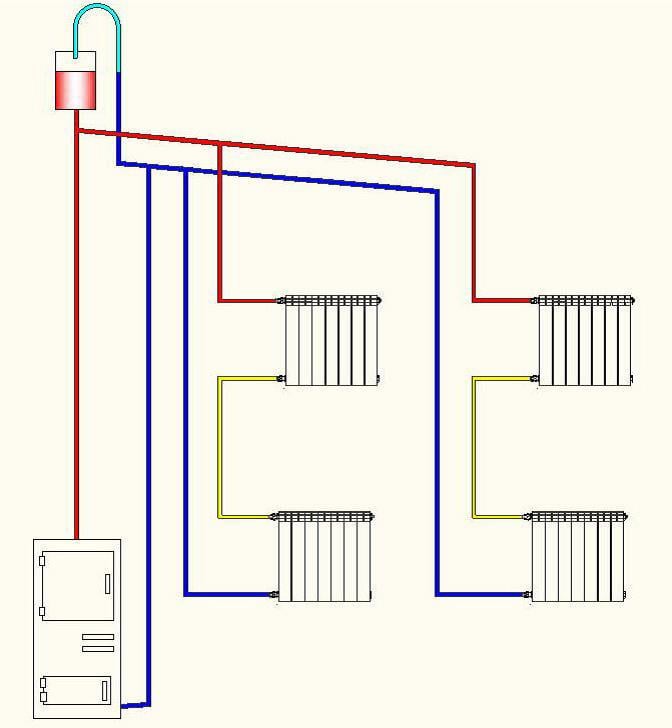

Рис. 2. Пример двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией

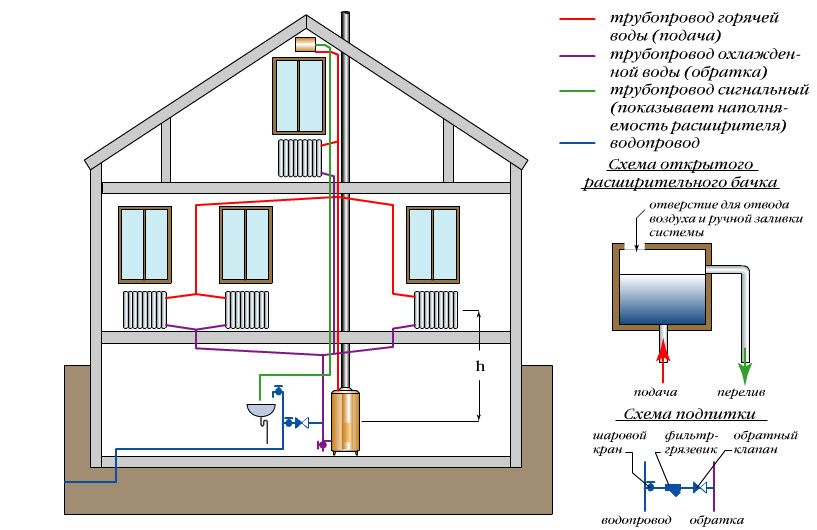

Для этого используем пример классической двухтрубной гравитационной системы отопления (рис. 2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h1 = 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h2 = 6 м.

Температура на выходе из котла – 90 °С, на входе в котел – 70 °C. Действующее циркуляционное давление для радиатора второго яруса можно определить поформуле:

Для радиатора первого яруса оно составит:

При более точных расчетах учитывается также остывание воды в трубопроводах.

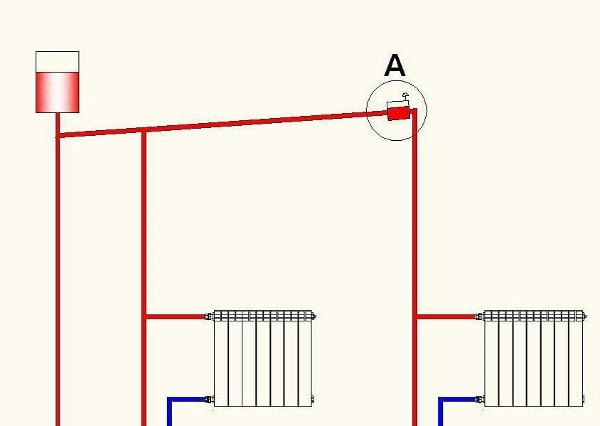

Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя. Не спорим, так было бы не плохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 3)?

Рис. 3. Пример выполнения верхнего розлива с контруклоном

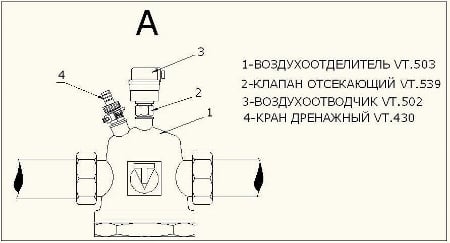

Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет. Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей), за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика. Пример этого устройства показан на рис. 4. Дренажный кран служит для выпуска воздуха в момент заполнения системы теплоносителем. В «крейсерском» режиме этот кран закрыт. Такая система останется полностью работоспособной.

Рис. 4. Пример устройства для выпуска воздуха из верхнего розлива

Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются.Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода. Все это, а также возможное остываниетеплоносителя на участках подъема должно учитываться в расчетах. Если система грамотно рассчитана, то схема, представленная на рис. 5, вполне имеет право на существование. Мало того, в начале прошлого века такие схемы достаточно широко применялись, несмотря на свою слабую гидравлическую устойчивость.

Рис. 5. Схема с верхним расположением обратного трубопровода

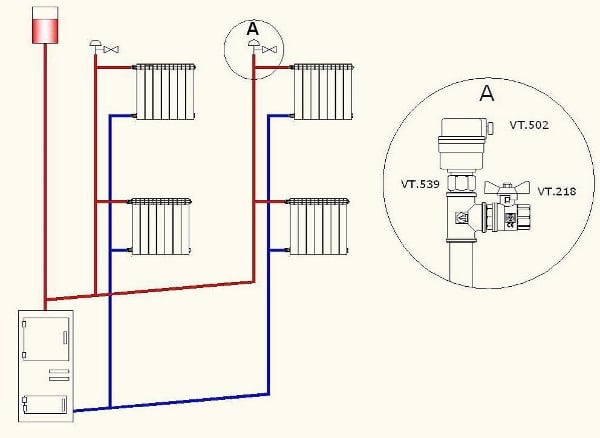

Миф 3. В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков (рис. 6) или отдельной воздушной линии.

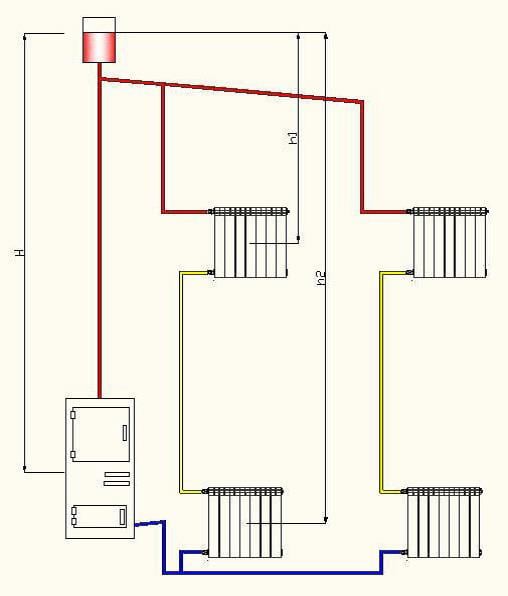

Миф 4. При естественной циркуляции теплоносителя радиаторы обязательно должны располагаться выше центра теплогенератора (котла). Это утверждение справедливо только при расположении отопительных приборов в один ярус. При количестве ярусов два и более, радиаторы нижнего яруса можно располагать и ниже котла, что, естественно, должно быть проверено гидравлическим расчетом. В частности, для примера, показанного на рис. 7, при H = 7 м, h1 = 3 м, h2 = 8 м, действующее циркуляционное давление составит:

Здесь: ρ1 = 965 кг/м 3 – плотность воды при 90 °С; ρ2 = 977 кг/м 3 – плотность воды при 70 °С; ρ3 = 973 кг/м 3 – плотность воды при 80 °С.

Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.

Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла

Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.

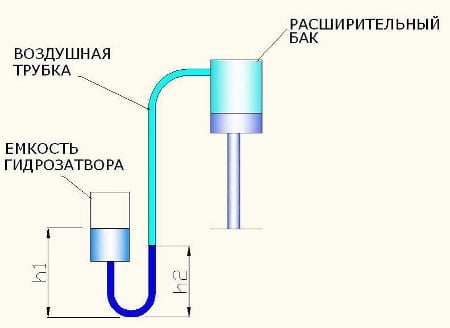

Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.

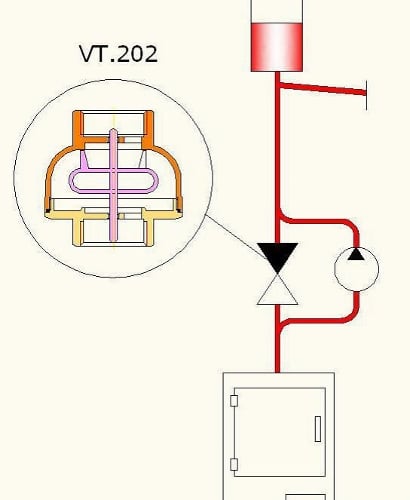

Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 (рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.

Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:

- расширительный бак можно врезать только над главным стояком;

- в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;

- регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;

- естественная циркуляция не работает в межсезонье;

- байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;

- водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.

Принцип работы гравитационной системы отопления

Существует много видов отопительных систем, современных и надежных старых, сложных и простых, дорогих и дешевых. Гравитационная система отопления закрытого типа – это проверенная временем, надежная, без нагромождения сложных приборов система водяного отопления.

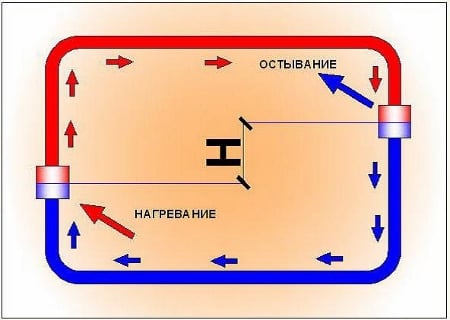

Принцип работы

Принцип работы гравитационной системы отопления лежит использование естественной циркуляции воды за счет такого физического явления как конвекция. Нагретая в котле отопления вода, по трубе (разгонному коллектору) поднимается к расширительному баку, от него сверху вниз течет по радиаторам отопления, отдавая свое тепло в помещениях, остывает и попадает в нагревательный котел, вытесняя оттуда уже нагретую воду. Такое гравитационное отопление и называют гравитационной или самотечной системой.

В закрытой системе гравитационного отопления можно ускорить циркуляцию теплоносителя, если:

- как можно дальше разнести нижний и верхний уровень относительно радиаторов отопления, то есть опустить котел в подвал, а расширительный бак, который является верхней точкой — на чердак, если есть такая возможность. Чем длиннее труба отопления от котла к расширительному баку, тем быстрее поднимается горячая вода, а чем выше бак относительно радиаторов, тем круче угол наклона трубы, и выше скорость течения воды;

- уменьшить гидравлическое сопротивление в контуре за счет диаметра труб, качества запорной арматуры, количества разветвлений, изгибов и поворотов труб. Чем больше диаметр труб, тем больший поток воды они пропускают. Чем больше разветвлений, поворотов и изгибов, тем ниже скорость потока. Запорная арматура низкого качества или устаревших моделей частично перекрывает сечение трубы, увеличивая сопротивление и снижая скорость потока воды.

Принцип работы гравитационной системы

Классические, по отработанной схеме, гравитационные системы отопления не герметичны.

Расширительный бак системы отопления, который служит, в первую очередь, для компенсации объема нагретой жидкости, предназначен и для выхода избытка воздуха из системы. В таком контуре вода быстро испаряется, но ее легко можно доливать в бак.

Преимущества и недостатки

Преимущества гравитационной системы отопления:

- высокая надежность и отказоустойчивость системы. Минимум несложного оборудования, прочные и надежные материалы, изнашивающиеся элементы (запорная арматура) выходят из строя редко и заменяются без проблем;

- долговечность. Проверено временем – такие системы по полвека работают без ремонта и даже обслуживания;

- энергонезависимость, из-за которой, собственно, и популярны гравитационные системы отопления до сих пор. В районах без электроснабжения или там, где оно часто нарушается, альтернативой гравитационному может быть только печное отопление;

- простота конструкции системы, ее монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Недостатки гравитационной системы отопления:

- большая тепловая инерционность. Большое количество теплоносителя требует значительного времени на его прогрев и заполнение всех радиаторов горячей водой;

- неравномерный прогрев. По мере движения по трубам вода остывает и перепад температур между батареями значителен, а соответственно и температура в помещениях. Компенсировать этот недостаток можно установкой циркуляционного насоса с параллельным подключением, если в доме есть электричество, и использовать насос по необходимости;

- большая протяженность трубопроводов. Чем протяженней трубопровод, тем больше перепад давления в нем;

- высокая цена. Большой диаметр труб приводит к высокой стоимости расходных материалов системы. Хотя трубы большого диаметра тоже являются источником тепла;

- высокая вероятность размораживания системы. Часть труб проходит по неотапливаемым помещениям: чердаку и подвалу. В морозы вода в них может замерзнуть, но если в качестве теплоносителя использовать антифриз, то этого недостатка можно избежать.

Схемы разводки радиаторов отопления

Если открытая гравитационная система отопления устанавливается на один этаж, то основной контур проходит по всему периметру дома с единственным разрывом на месте установки насоса. Используются трубы стальные или полипропиленовые без армирования (в открытой системе не бывает избыточного давления и температура воды не выше точки кипения) с внутренним диаметром не ниже 32 мм.

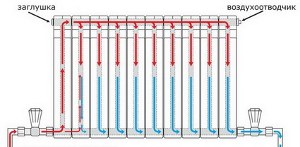

Радиаторы отопления врезаются параллельно контуру с нижним или диагональным подключением, обязательно с запорной арматурой для возможности замены батарей или ремонта, а кроме того, балансировки изделий.

При нижнем подключении радиаторов в верхние пробки, необходимо вставить вентиль для стравливания воздуха.

Нижнее подключение радиаторов

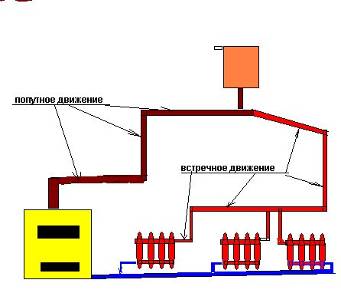

Правильная и рациональная разводка системы гравитационного отопления на два этажа выглядит примерно так: разгонный коллектор вертикально вверх тянется через оба этажа на чердак к расширительному баку. От него с постоянным углом наклона по течению теплоносителя ведут трубы диаметром от 40 мм.

Гравитационная схема отопления двухэтажного дома

Нижний контур проходит по всему периметру здания и находится в подвале, если в нем температура не опускается ниже нуля градусов или в качестве теплоносителя используется антифриз для оборудования, либо на уровне пола нижнего этажа, что не так эстетично, но вполне допустимо. Радиаторы при этом врезаются в стояки, и в каждом стояке хотя бы на одном из них устанавливается для балансировки дроссель.

Балансировка (изменение сечения трубы для большей или меньшей подачи теплоносителя к отопительному прибору) обеспечивает более равномерный нагрев отопительных приборов. С эстетической точки зрения, хорошо было бы и верхний контур вынести за пределы жилых помещений на чердак, избегнув сомнительного украшения комнат в виде толстой трубы, идущей вниз с уклоном. Но при этом даже при самой качественной теплоизоляции некоторое количество тепла будет расходоваться бесцельно.

Устанавливая гравитационную систему отопления в двухэтажном доме нужно помнить, что:

- В системе из нескольких контуров, подключенных параллельно к нагревательному котлу, и разной длины, короткий контур будет перетягивать на себя большее количество теплоносителя из-за большей скорости его движения, и тепло будет распространяться неравномерно;

- Нельзя обойтись в двухтрубной классической схеме без балансировки с помощью дросселей или вентилей, иначе вода будет проходить только через ближние радиаторы отопления.

При том, что монтаж гравитационной системы отопления в частном доме можно выполнить своими руками, расчетную часть (проект) лучше поручить специалистам. От правильного и равномерного распределения давления теплоносителя зависит его теплоотдача во всех помещениях дома. Количество и диаметр труб, наличие и правильные места установки запорной арматуры, количество отопительных приборов – все это определяется и рассчитывается в ходе проектирования такой системы отопления.