- Проблемы системы водоснабжения и водоотведения в г. Санкт-Петербурге

- Библиографическое описание:

- Информационно-аналитические материалы Государственной Думы

- АВ 2008г. Выпуск 6 Материалы к разработке Государственной программы «Водная стратегия России»

- Проблемы водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации и пути их решения

- Аннотация

Проблемы системы водоснабжения и водоотведения в г. Санкт-Петербурге

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 15.04.2017 2017-04-15

Статья просмотрена: 4394 раза

Библиографическое описание:

Мухорин, А. А. Проблемы системы водоснабжения и водоотведения в г. Санкт-Петербурге / А. А. Мухорин, А. Д. Сидоров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 15 (149). — С. 61-63. — URL: https://moluch.ru/archive/149/42269/ (дата обращения: 21.04.2021).

В данной статье анализируется текущее состояние системы водоснабжения и водоотведения в г. Санкт-Петербурге. Выявляются проблемы в системе водоснабжения на примере ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», комплексно учитывая технические, экономические, экологические и социальные аспекты.

Ключевые слова: водоснабжение и водоотведение, регулирование тарифов, водопотребление и энергетическая эффективность, экология и охрана водных ресурсов

Вода — это один из важнейших природных ресурсов, который является источником жизни для всех живых организмов.

Раньше природные ресурсы считались общенародными и бесплатными. Рыночные отношения стали развиваться в России в связи с тем, что многие из природных ресурсов признали дефицитными. В результате этого, на воду установили цены. Частные компании получили право управления, эксплуатации и даже владения общественными системами водоснабжения.

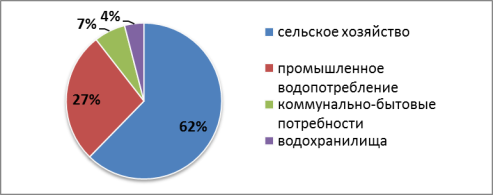

Ежегодно на Земле тратиться на водоснабжение около 5,2 тыс. м 3 (рис.1) [1].

Рис. 1. Соотношение потребления водных ресурсов

Организацией, осуществляющей водоснабжение основной части потребителей Санкт-Петербурга, является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на долю которого приходится 97,2 % реализуемой воды. Водоснабжение остальных потребителей осуществляется 16 организациями, деятельность которых подлежит тарифному регулированию и состоит в основном в передаче потребителям воды, поставляемой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» [2].

Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» основными задачами в системе водоснабжения и водоотведения (ВиВ) являются:

– обеспечение абонентов питьевой водой и её водоотведение;

– привлечение инвестирования в сферу ВиВ;

– установление и регулирование экономически обоснованных тарифов системы водоснабжения;

– создание условий для возможного осуществления предпринимательской деятельности в сфере ВиВ;

– доступность всего населения к ВиВ;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих работу в сфере водоснабжения и водоотведения, а также органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

За последние года резко ухудшилось техническое и финансовое состояние многих объектов коммунального хозяйства в Российской Федерации. Уменьшение финансирования из бюджетов разного уровня, отсутствие конкуренции и монополизация производства и сферы услуг в отраслях ЖКХ существенно тормозит экономическое развитие многих государственных предприятий, обеспечивающих население услугами, необходимых для создания нормальных условий граждан России.

Российская Федерация занимает первые места по протяженности водопроводных сетей, но около 60 % отечественных труб, обслуживающих бытовые нужды населения, официально признаны аварийными.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» несет высокую техническую и финансовую нагрузку, выполняя сложные задачи по предоставлению коммунальных услуг.

Инвестиции в коммунальную инфраструктуру ограничиваются в основном бюджетными источниками и осуществлялись в рамках целевых программ либо инвестиционных программ организаций коммунального комплекса за счет тарифной выручки. Необходимо отметить, что тарифы на питьевую воду с каждым годом неуклонно растут (рис.2) [3].

Рис. 2. Тарифы на питьевую воду

Оценивая перспективу на ближайшие несколько лет с учетом сегодняшней ситуации можно с достаточной уверенностью говорить о необходимости изменения концепции функционирования отрасли коммунальной инфраструктуры. Следует перейти от ожидания бюджетных денег к формированию устойчивых структур (моделей) государственно-частного партнерства [4, с.463–468].

Сфера ВиВ считается одной из самых энергоёмких и технологически сложных отраслей жилищно-коммунального хозяйства, поэтому государство уделяет особое внимание вопросам повышения энергетической и экологической эффективности водопроводно-канализационного комплекса. Одними из базовых документов в этом направлении стали Указ Президента от 04.06 2008 года № 889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года» и Федеральный Закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вопросы энергоэффективности являются очень актуальными в данной сфере деятельности. Связано это с тем, что в тарифе предприятий водоснабжения и водоотведения доля электроэнергии составляет более 35 %, а приобретать её необходимо по рыночным (свободным) ценам в объеме 100 % [5]. Данная ситуация возникла после установления с 1 января 2011 года свободных тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям электрической энергии энергосбытовыми организациями, не являющимися гарантирующими поставщиками (Федеральный закон от 26.07.2010 N 187-ФЗ). Таким образом, ещё до принятия закона об энергоэффективности многие водоканалы крупных городов активно занимались снижением потребления электроэнергии, внедряя энергосберегающие технологии, и к моменту вступления в силу указанного документа уже достигли определённого предела. Поэтому дальнейшая реализация некоторыми предприятиями ВКХ закона не может быть выполнена, так как отсутствуют возможности для дальнейшего сокращения энергопотребления.

Согласно водному кодексу Российской Федерации, вода является важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, использующимся и сохраняющимся в России как основа жизни и деятельности народов, обеспечивающая экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. Водные ресурсы находятся в собственности государства.

В настоящее время в функционировании и организации системы водоснабжения существует ряд проблем. Согласно данным РОССТАТа в России около 8 % трубопроводов находится в предаварийном состоянии. Из этого следует, что в трубопроводах водоснабжения наблюдаются потери напора и снижение пропускной способности. В следствие этого санитарно-гигиенические показатели воды также ухудшаются.

В больших городах с плотной застройкой все чаще возникает проблема восстановления водопроводов систем водоснабжения. Решение данной проблемы в виде открытой перекладки труб способствует огромным капитальным затратам, а также длительным срокам строительства, нарушением движения транспортных средств и т. п.

Около 38 % водопроводов в России не имеет необходимого комплекса очистных сооружений для обеззараживания воды, а также нарушаются режимы зон санитарной охраны. Около 21 % воды теряется в сетях жилищного фонда из-за коррозии и износа труб.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее время 60–65 % существующей сети водоснабжения города находится в плохом состоянии, требует восстановления, ремонта и замены. Но в настоящее время из-за нехватки средств для установки дополнительного, необходимого оборудования, обработки воды и приобретения реагентов для существующих сооружений по обеззараживанию воды эти работы не проводятся, в связи, с чем можно сделать вывод, что Санкт-Петербург стоит перед очень серьезными экологическими и социальными проблемами.

Для решения данных задач необходимы инвестиции для ремонта существующих систем, поддержания водопроводов в соответствующем СНиП состоянии, развития экологически чистых технологий.

Государственное регулирование тарифов для субъектов естественных монополий как в целом по РФ, так и в г. Санкт-Петербурге в частности в условиях реформирования должно быть направлено на:

– обеспечение прозрачности деятельности компаний путем перехода на международные стандарты бухгалтерского учета по каждому виду деятельности. Проведение независимого аудита с целью определения реальных инвестиционных потребностей;

– сохранение в отрасли небольшого числа интегрированных компаний с высокой инвестиционной привлекательностью и способностью обновлять производственные фонды, что позволит поддержать технологические связи, во многом сохранить потенциал;

– базирование тарифного регулирования на объективном анализе издержек и инвестиционных потребностей и его координации с тарифным регулированием других естественных монополий, в частности с рентабельностью других отраслей промышленности.

Таким образом, на сегодняшний день существует немало проблем, связанных с функционированием системы водоснабжения. Действующая в стране система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии.

Информационно-аналитические материалы Государственной Думы

АВ 2008г. Выпуск 6 Материалы к разработке Государственной программы «Водная стратегия России»

- Титульный лист

- Содержание

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные проблемы сектора водоснабжения в России можно сгруппировать в четыре группы:

1) технические:

основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

в большинстве водоканалов используются энергоемкие и трудозатратные технологии, в результате тарифы на услуги в очень большой степени зависят от повышения цен на электроэнергию и уровня зарплаты персоналу;

уровень автоматизации производственных процессов очень низкий;

приборный учет объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения у абонентов жилого сектора практически отсутствует;

2) институциональные:

на всех уровнях (федеральном, региональном и местном) отсутствует четкое нормативно-правовое регулирование процедур разработки, согласования и утверждения тарифов, которые бы гарантировали компенсацию Водоканалу его затрат на оказание услуг;

отсутствует практика заключения собственником систем водоснабжения и канализации с Водоканалом сервисных контрактов;

отсутствуют национальные стандарты требований, которым должна соответствовать управляющая компания, претендующая на получение в управление систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

отсутствует критерии и процедуры отбора управляющих компаний для управления системами водоснабжения и водоотведения, отсутствуют системы мониторинга, показатели и индикаторы для оценки их деятельности;

отсутствует конкуренция среди управляющих компаний за право получения в управление муниципальных систем водоснабжения и водоотведения;

3) финансово-экономические:

существующие схемы выставления счетов и получения платежей за оказанные услуги в жилищном секторе через муниципальные Службы (Дирекции) Заказчика (организации, отвечающие за выставление населению счетов и сбор платежей за коммунальные услуги) не обеспечивают оплату счетов, выставленных водоканалами за оказанные ими услуги; взыскание этих сумм в судебном порядке практически невозможно, что ведет к банкротству водоканалов;

существует значительное перекрестное субсидирование тарифов для одних групп потребителей (население) за счет повышения тарифов для других групп (прочие потребители), что не стимулирует льготных потребителей сокращать объемы водопотребления и ведет к удорожанию стоимости услуг для остальных групп потребителей;

существующий уровень тарифов на услуги водоканалов не только не обеспечивает возвратность инвестиций, но часто не покрывает текущих затрат на оказание водоканалами услуг;

водоканалы часто не получают из бюджетов в полном объеме компенсацию предоставленных населению льгот при оказании услуг;

системы бюджетирования, финансового моделирования и прогнозирования в большинстве водоканалов не используются;

инвестиционная привлекательность пока находится на очень низком уровне;

4) управленческие и кадровые:

организационная структура в большинстве водоканалов не обеспечивает четкое разделение функций и делегирование полномочий;

бизнес-процессы практически ни в одном водоканале не имеют описания, в результате должностные инструкции для персонала имеют только общий характер;

уровень компетенции управленческих кадров в водоканалах недостаточен для эффективного управления в рыночных условиях;

отсутствует стандарты и программы подготовки и переподготовки, а также оценки уровня квалификации управленческого персонала в водоканалах;

отсутствует мотивация персонала водоканалов в эффективном использовании ресурсов и сокращении затрат на оказание услуг;

отсутствует практический опыт работы большинства водоканалов с международными финансовыми организациями.

В целом, можно сказать, что особенностью использования водных запасов на территории страны является низкое качество, граничащее с безответственностью. Многие предприятия -абоненты водоканалов, как и сами водоканалы в прошедшие два десятилетия не могли проводить техническую модернизацию и природоохранные мероприятия. В результате действовавшие очистные сооружения пришли в негодность. А, как известно, высокая доля загрязненных сточных вод обусловлена, прежде всего, отсутствием либо низким качеством работы очистных сооружений. Кроме того, для России характерны сбросы загрязненных вод, связанные с авариями на очистных сооружениях, а также нелегальные сбросы в ночное время в обход очистных сооружений.

Очистные сооружения населенных пунктов прежде всего предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и не могут очищать производственные сточные воды. Создавать же в городе две параллельные системы считается обременительным для местного бюджета. Поэтому сложившаяся практика такова, что водоканалы принимают крайне неудовлетворительно очищенные сточные воды, сбрасываемые промышленными предприятиями. Стимулов же, побуждающих предприятия улучшать водоочистку, пока нет. В результате происходит постоянное негативное воздействие на всю систему водоснабжения и водоотведения, нарушающее ее работу.

Проблемы водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации и пути их решения

Аннотация

Одна из глобальных проблем XXI века – доступность питьевой воды гарантированного качества для населения. Не случайно Генеральная Ассамблея ООН объявила 2005–2015 годы Международной декадой «Вода для жизни».

Отрасль водоснабжения и водоотведения во многом уникальна. Ресурс, которым она оперирует, потребляется каждым. Необходимо обеспечить не только доставку воды потребителю, но и ее качественные параметры с использованием методов, позволяющих сохранить источники воды для следующих поколений. При этом вода – это базовый ресурс с точки зрения тарифной составляющей платы за коммунальные услуги, и ее цена всегда должна оставаться доступной.

Внимание к проблемам отрасли растет и в России, где ситуация с водными ресурсами достаточно тревожная. Сегодня каждый второй россиянин вынужден использовать для питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям, почти треть пользуется децентрализованными источниками без соответствующей водоподготовки, население целого ряда регионов испытывает недостаток питьевой воды. К примеру, в Республике Калмыкии питьевая вода доставляется в населенные пункты водовозами. В итоге ее стоимость достигает 250 руб. за 1 м 3 , а среднее водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в 4 раза ниже среднероссийского показателя.

Во многих городах России канализационные стоки очищаются недостаточно или не очищаются вовсе. Высокая концентрация в воде нитратов, железа, фтора, нефтепродуктов является основной причиной заболеваний крови и кроветворных органов, новообразований, врожденных аномалий у детей. Высокая степень износа сетей способствует вторичному микробному загрязнению воды, влекущему за собой кишечные инфекции и вирусный гепатит А.

Чрезвычайно засушливый 2010 год дополнительно усилил проблемы отрасли. В условиях повышенной температуры воздуха, снижения уровня воды в водохранилищах и реках, резкого увеличения потребления водных ресурсов специалистам удалось без существенных сбоев обеспечить население водой, снизить ущерб от природных пожаров, спасти значительную часть урожая. С другой стороны, повышенная нагрузка способствовала дополнительному росту износа основных производственных фондов предприятий ВКХ.

Сегодня капитальные затраты составляют лишь 11% от операционных расходов организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Инфраструктура стремительно изнашивается: износ водопроводных сетей уже достиг 63%, канализационных – 61,6%, очистных сооружений водопровода – 59,8%, канализации – 62,8%. В ряде муниципалитетов износ коммунальной инфраструктуры составляет 70–80%. Около 30% основных фондов предприятий ВКХ полностью отслужили нормативные сроки. На их восстановление требуется порядка 1,9 трлн. руб., но, учитывая, что в большинстве регионов техническая инвентаризация основных фондов не завершена, а в ряде поселений вообще не проводилась, сумма может оказаться еще больше.

Очень много бесхозных объектов, ставших таковыми из-за некомпетентности и бездействия руководителей муниципалитетов или экономической нецелесообразности эксплуатации. В ходе мониторинга, проводимого Министерством регионального развития РФ, выявлено 44828 бесхозных объектов ЖКХ (в том числе 13051 объект водоснабжения и 5114 объектов канализации). Сегодня идет постановка их на учет, а по ряду объектов проводится анализ целесообразности их дальнейшей эксплуатации и порядка возможной ликвидации.

Многие вопросы отрасли упираются в недостаток финансирования. Долгое время сочетание «инвестиции и ЖКХ» звучало парадоксально. Отрасль была непривлекательной для инвестора. Годовой объем частных инвестиций в нее едва превышает 20 млрд. руб. Практически отсутствуют концессионные соглашения.

14 апреля 2011 г. Минрегион России представил в Правительство РФ план реализации комплекса мер по привлечению частных инвестиций в ЖКХ. Его основная цель – запустить механизмы финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры, гарантирующие возврат средств инвесторов или привлекаемых ими заемных средств на условиях долгосрочного тарифного регулирования, в том числе на основе регуляторного контракта, возможности передачи объектов инфраструктуры в долгосрочную концессию на конкурсной основе. Согласно расчетам, предлагаемые мероприятия способны привлечь в отрасль в течение десятилетия 2,5 трлн. руб. частных инвестиций. Это один из шагов к программному подходу управления отраслью. Причем этот подход будет внедряться на всех уровнях.

Анализ показывает, что планомерное развитие отрасли сдерживается отсутствием комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Они утверждены только в административных центрах и крупных городах. Но и эти программы не всегда качественны. В основном они принимались без учета схем территориального планирования и генеральных планов городских округов и поселений.

При включении объектов водоснабжения или канализования в инвестиционные программы не уделялось внимание прогнозу. Ни муниципалитет, ни инвестор не прогнозировали потребности в мощностях и перспективы развития населенного пункта, рост численности населения. В результате вводимые объекты использовались не на полную мощность либо по истечении короткого срока требовали новой реконструкции с расширением.

В будущем строительство новых и реконструкция существующих сооружений будут проводиться в рамках федеральных целевых программ с софинансированием из федерального бюджета, региональных и местных бюджетов и только при наличии современных генпланов поселений со сроком утверждения не ранее 2005 г.

Для того чтобы развитие водоснабжения и канализования в муниципальных образованиях шло на общих принципах, без отрыва от остальных сфер коммунального хозяйства, разрабатывается Федеральная целевая программа «Комплексная программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 годы». Согласно программе, условиями предоставления федеральных средств являются: проведение субъектом федерации институциональных изменений, в том числе разработки программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (сегодня в 26 субъектах разрабатываются или уже действуют региональные программы, направленные на достижение нормативного обеспечения водоснабжением населенных пунктов); заключение с операторами систем коммунальной инфраструктуры соглашений, фиксирующих показатели надежности и качества услуг и эффективности.

Делается ставка и на крупные межрегиональные проекты. По мнению специалистов, назрела необходимость сформировать общенациональную систему водоснабжения, включающую систему трансграничной транспортировки водных ресурсов в наиболее засушливые районы. Такая работа уже начата. Продолжается реализация проекта «Подключение группового водопровода к Левокумскому месторождению подземных вод Ставропольского края», который обеспечит водоснабжение трех районов Калмыкии, город Элисту и часть населенных пунктов Ставропольского края.

Еще одна важная задача, решаемая на государственном уровне, – отсутствие единообразного подхода к формированию нормативов. Так, нормативы водопотребления в регионах позволяют закладывать в тарифы величину 400 л/(сут·чел) и 40-процентные потери в сетях водоснабжения. В Дании, Германии, Польше аналогичные показатели составляют всего 130 л/(сут·чел) и 6,8%. Даже при том, что в Англии приборами учета оборудовано лишь 12% жилья, а стоимость услуг, исчисленных по счетчику и расчетным методом, отличаются незначительно. У нас ситуация другая.

В этих условиях Минрегионом России предприняты шаги по повышению качества нормативов и сдерживанию влияния их изменений на формирование платежей населения за коммунальные услуги. Полномочия по тарифному регулированию и установлению нормативов потребления коммунальных услуг переданы на региональный уровень, что исключило возможность манипулирования со стороны недобросовестных органов местного самоуправления. Предельный срок установления тарифов без учета перекрестного субсидирования перенесен на 1 января 2012 г.

Утверждена методика расчета предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги. В основу формирования платежей положено определение критериев доступности. Исполнение рекомендаций, утвержденных приказом Минрегиона России, должно устранить возможность резкого изменения нормативов. Также регионам даны рекомендации по субсидированию установки приборов учета для малоимущих граждан.

Что касается нормативной деятельности, то до настоящего времени правовое регулирование отрасли характеризовалось отсутствием целостности и системного подхода. Отдельные механизмы технического и тарифного регулирования разобщены и не способствуют ее развитию. Опыт других коммунальных отраслей показывает, что правовую основу их эффективного функционирования создают отраслевые законы и принятые в соответствии с ними системы отраслевых нормативно-правовых актов.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минрегионом России совместно с депутатами Государственной думы РФ и представителями профессионального сообщества разработан проект Федерального закона «О водоснабжении и канализовании». Одновременно внесен на рассмотрение в Государственную думу проект изменений в отдельные законодательные акты, необходимых для успешной реализации данного закона. Их принятие установит стабильные правила на долгосрочный период.

Законопроекты должны обеспечить совершенствование системы государственного регулирования в отрасли, защиту окружающей среды и улучшение качества жизни населения. Они охватывают вопросы тарифной политики, распределения полномочий между органами власти по организации водоснабжения и канализования, взаимодействия организаций отрасли с органами власти, имущественных вопросов, договорных отношений и экологические моменты.

Доработка положений этих законопроектов регулярно ведется профильной рабочей группой Общественного совета при Минрегионе России и Комиссией министерства по вопросам водоснабжения и водоотведения. Настоящий съезд РАВВ – это хороший повод для того, чтобы представить мнение профессионалов-практиков по данным проектам законов.

Минрегион России разрабатывает нормативно-правовую базу в целях реализации утвержденной Правительством РФ ФЦП «Чистая вода» на 2011–2017 годы. В рамках этой программы отрасли в 2011 г. выделяется 3 млрд. руб.

В дальнейшем внимание государства к отрасли будет возрастать, объем вложений увеличится, но усилится и контроль. Например, Минрегионом России разработан законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он предусматривает штраф от 300 до 500 тыс. руб. для управляющей организации, от 80 до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до одного года – для должностного лица управляющей организации за ненадлежащее управление жилищным фондом. В целом на уровне государства во многом уже заложены основы для качественного прорыва отрасли, но есть целый ряд направлений, где федерации, регионам, муниципалитетам и хозяйствующим субъектам нужно вместе предпринять шаги для развития этих решений.

Необходимо также наращивать взаимодействие с отраслевым сообществом. Опыт сотрудничества Минрегиона России с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения говорит о том, что совместные решения являются наиболее эффективными. Необходимо усилить сотрудничество в области:

- подготовки проектов подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на реализацию отраслевого Федерального закона «О водоснабжении и канализовании»;

- разработки механизмов ускорения регистрации прав на объекты недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры и выдачи правоустанавливающих документов на них. Общеизвестно, что без государственной регистрации невозможны заключения концессионных соглашений, договоров аренды, залога и т. д.;

- проработки экономической обоснованности «стартовых» тарифов, на основе которых будут рассчитываться долгосрочные;

- организации контроля за использованием воды, взаимоотношений промышленных предприятий и Водоканалов, вынужденных принимать сточные воды в системы канализации, рассчитанные только на городские стоки, с учетом международного правового принципа «платит загрязнитель» и четкого разграничения ответственности за сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

Наиболее важные вопросы отрасли водопроводно-канализационного хозяйства на сегодняшний день:

- Привлечение инвестиций в отрасль при сохранении доступности оказываемых услуг населению. Разработанный Минрегионом России комплекс мер по привлечению частных инвестиций открыт для дополнений (с возможностью представления предложений правительству).

- Максимальное использование потенциала науки для внедрения в системах водоснабжения и канализования возобновляемых источников энергии, повышения энергосбережения и уменьшения потерь воды.

- Внедрение в водную отрасль новейших технологий, отечественных материалов, реагентов, современной инновационной техники. Сегодня в рамках Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г. начато формирование перечня наилучших доступных технологий для систем и комплексов сооружений очистки сточных вод. В России уже созданы новейшие системы очистки воды, позволяющие получать питьевую воду высочайшего качества, есть технологии, расширяющие применение оборотных систем водоснабжения, увеличивающие возможности использования технической воды, совершенствующие систему водоподготовки.

- Повышение эффективности работы и качественное взаимодействие всех субъектов ВКХ. У профессионального сообщества есть четкое видение, как сформировать позицию предприятий, трудовых коллективов, при которой они будут готовы разделять с государством, муниципалитетами и гражданами риски и трудности модернизации и дальнейшего развития, повышения эффективности отрасли.

- Снижение тарифов для населения, финансовое оздоровление предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, заключение и реализациия концессионных соглашений, энергоресурсосбережение.

В сентябре 2011 г. планируется проведение заседания Госсовета при Президенте Российской Федерации по проблемам водоснабжения и канализования. На этом мероприятии будут обсуждаться не только вопросы отрасли, но и позитивные результаты ее трансформации.

Среди участников Всероссийского съезда Водоканалов много представителей регионов, где население обеспечено качественной питьевой водой, и в этом большая заслуга их руководителей и трудовых коллективов Водоканалов, которые умеет работать на перспективу. Хотелось бы отметить Курганский групповой водопровод, Новосибирский Горводоканал, Медведевский Водоканал Республики Марий Эл, Водоканал г. Анапы Краснодарского края, завоевавших дипломы высшей степени в конкурсе на лучшее предприятие коммунального хозяйства, проводимом Минрегионом России.

Опыт и знания участников съезда помогут определить возможные механизмы решения проблем водоснабжения и водоотведения, применения современных управленческих методов, а также реализовать задачи государственного масштаба.