- Промышленное водоснабжение предприятий

- Источники воды для предприятий

- Особенности и сложности систем водоснабжения предприятий

- Виды схем водоснабжения промышленных предприятий

- Прямоточная схема водоснабжения

- Последовательная схема водоснабжения

- Оборотная схема водоснабжения

- Применение схем водоснабжения

- Комплексный подход к решению проблемы с потерями воды на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства

- Библиографическое описание:

Промышленное водоснабжение предприятий

Подробно рассмотрено промышленное водоснабжение, его виды и особенности. Перечислены и описаны три схемы водоснабжения промышленных предприятий: прямоточная, последовательная и оборотная. Рассмотрен принцип действия и особенности каждой схемы.

Ни одно предприятие не может функционировать без подачи воды. Мероприятия по обеспечению водой технологических процессов, охлаждающих систем оборудования и печей, паровых котлов, а также хозяйственных и питьевых нужд (этот вариант предусматривает использование воды, соответствующей ГОСТу 2874-54) промышленного предприятия в системе образуют промышленное водоснабжение. Характер технологических процессов, для которых предназначена вода, определяет способ предварительной ее обработки в системе промышленного водоснабжения. (См. также: Прокладка наружных сетей водоснабжения)

Рисунок 1: Промышленное водоснабжение

Способы могут быть различными: умягчение воды, снижение концентрации солей, удаление из ее состава сероводорода и железа и прочие. Применяемая система промышленного водоснабжения может быть прямоточной (предусматривающей сброс отработанной воды после очистки в водоем) или оборотной (предусматривающей повторное использование очищенной воды для нужд производства, восполняя свежей водой только объемы потерь). Промышленное водоснабжение подразумевает сравнительно равномерное потребление воды определенного качества в течение всего года.

Источники воды для предприятий

Реки, озера, водохранилища – все эти открытые источники воды используются в промышленном водоснабжении предприятий в первую очередь, использование же подземных вод наблюдается значительно реже. Это обусловлено ограниченным количеством водоносных горизонтов с уровнем водоотдачи, способным дать полное обеспечение водных потребностей крупного предприятия, а также распространенным использованием вод из подземных источников для хозяйственно-питьевых потребностей населения и предприятий промышленности.

Рисунок 2: Водохранилище

Особенности и сложности систем водоснабжения предприятий

Современное промышленное водоснабжение главной задачей ставит увеличение объемов повторно используемой воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Промышленное водоснабжение нефтеперерабатывающих заводов в основном оборотного типа, свежая вода подается в систему лишь для восполнения потерь, а также для ограниченного количества потребителей. (См. также: Схема водоснабжения частного дома)

Важно! Из-за сложности системы водоснабжения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, а также по причине содержания в отработанной воде остаточных нефтепродуктов возникает необходимость замены водного охлаждающего оборудования на аналоги воздушного типа.

Рисунок 3: Сбросы отработанной воды из предприятия

Специфика некоторых предприятий обуславливает снабжение водой, качество которой выше качества питьевой. В летний сезон наблюдается повышение коммунального водопотребления. Качество питьевой воды определяют санитарные нормы. Для достижения необходимого уровня качества вода из поверхностных водоемов и рек подвергается специальной очистке. Помимо отработанной производственной воды после очистки, водоснабжение промышленных предприятий может быть осуществлено за счет надлежащим образом очищенных городских стоков. Источниками воды для промышленного водоснабжения служат в основном реки, подземные воды используются в значительно меньших объемах.

Виды схем водоснабжения промышленных предприятий

Схемы водоснабжения промышленных предприятий могут быть:

Прямоточная схема водоснабжения

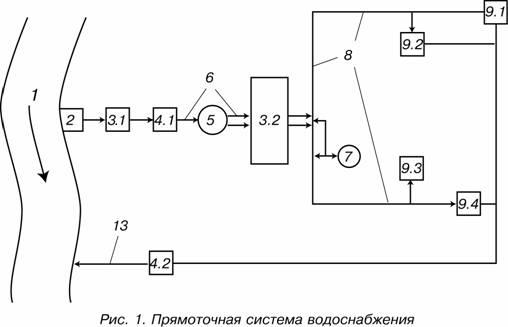

Схемой водоснабжения прямоточного типа предусмотрена подача воды к потребителю, ее использование, очистка (при необходимости) и последующий сброс в водоем. (См. также: Схема водоснабжения квартиры)

Совет! Такую схему можно применять в случае наличия вблизи от объекта (на расстоянии до 3 км) мощного источника воды, а также при условии, что высота над уровнем воды самого предприятия (расположение его площадки) небольшая (до 20 м).

Рисунок 4: Прямоточная система водоснабжения

Последовательная схема водоснабжения

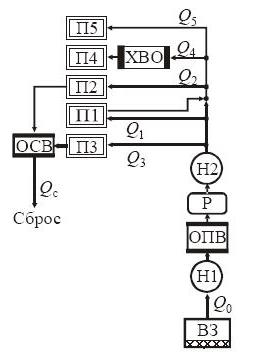

Подача воды для производственных нужд по схеме последовательного водоснабжения происходит последовательно в несколько цехов предприятия. Объем подаваемой из источника воды, по сравнению с промышленным водоснабжением прямоточного типа, значительно уменьшен. Это вызвано особенностями этой схемы водоснабжения.

Рисунок 5: Последовательная схема водоснабжения

Оборотная схема водоснабжения

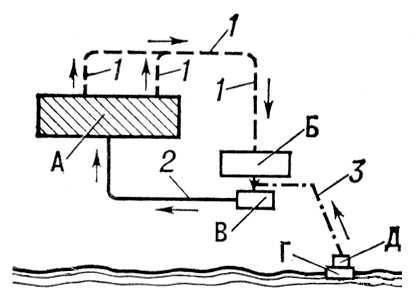

Система оборотного водоснабжения приобретает решающее значение в промышленном водоснабжении. Избыток тепла воды, использованной в теплообменных аппаратах, устраняется в градирне, брызгальном бассейне или другом аналогичном устройстве, после чего вода подается снова в цикл циркуляционными насосами. При этом происходит многократное и последовательное физико-химическое воздействие на воду: изменение ее температуры, аэрация, испарение, загрязнение. (См. также: Договор водоснабжения и водотведения)

Рисунок 6: Оборотная схема водоснабжения

Это приводит к частичным потерям объема оборотной воды путем капельного выделения и испарения в атмосферу. Частичное испарение, в свою очередь, провоцирует рост минерализации воды. При этом нередко наблюдается нарушение стабильности: повышение коррозионной активности воды либо увеличение отложений минеральных солей. Это приводит к постепенному накоплению в воде пыли и продуктов коррозии. Поэтому, подача в систему свежей воды, важна, как для восполнения потерь, так и для восстановления ее качества.

Оборотное водоснабжение промышленных предприятий использует повторно воду, нагретую в охладительных системах производства и затем охлажденную на специальном оборудовании. При необходимости производится не только охлаждение, но и очищение оборотной воды. Такое количество физико-химических воздействий на воду не может обойтись без частичных потерь ее объема. Эти потери составляют 3-5% от всего объема используемой в оборотной системе воды, и восполняются путем подачи свежей воды из водного источника в бассейн с отработанной охлажденной водой.

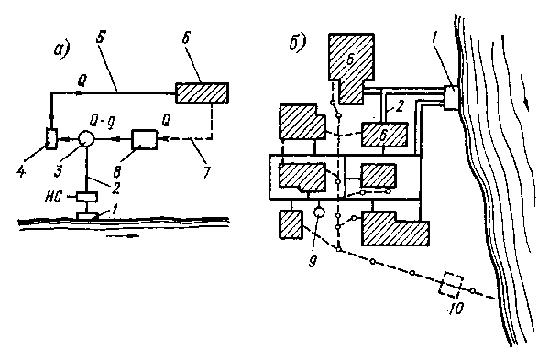

Рисунок 7: Схемы промышленного водоснабжения

а) – оборотного типа; б) – прямоточного типа; 1 — водоприемник, насосная станция 1-го подъема воды; 2 — водовод; 3 — сборный колодец; 4 – циркуляционные насосы; 5 — внутренний водовод предприятия; 6 – помещение с охлаждающим оборудованием; 7 – трубопровод сброса; 8 – охладитель отработанной воды; 9 — водонапорная башня; 10 — очистные сооружения для стоков. (См. также: Закон о водоснабжении и водоотведении)

Применение схем водоснабжения

Применение оборотной системы оптимально, если мощность источника водоснабжения ограничена. Экономический эффект от такой схемы достигается также и при источнике достаточной мощности, но который значительно удален от объекта (от 4-5 км), либо промышленная площадка расположена значительно выше уровня воды в источнике (от 25 м).

Обустройство оборотной системы водоснабжения значительно снижает объем сбрасываемых в водоем промышленных стоков и, как следствие, снижает уровень его загрязненности.

Применение комбинированных схем, которое практикуется передовыми предприятиями, — прямоточно-последовательной, оборотной последовательной, оборотной – позволяет полностью устранить необходимость сброса в водоем загрязняющих стоков. Кроме того, такие схемы позволяют без лишних расходов обеспечить противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. Большие предприятия имеют отдельную противопожарную систему водоснабжения, в отличие от жилых домов, где система подачи воды отвечает сразу за все.

Рисунок 8: Система противопожарного водоснабжения на предприятии

В системах оборотного водоснабжения вода охлаждается в предназначенных для этого гидротехнических сооружениях, в основном градирнях, прудах-охладителях и брызгальных бассейнах.

В брызгальном бассейне вода разбивается на мелкие частицы, и охлаждается в потоке воздуха. Основная часть бассейна состоит из вытянутого прямоугольного водонепроницаемого котлована, который перпендикулярно расположен относительно господствующего направления ветра, и системы труб с насадками-брызгалками над ним.

Комплексный подход к решению проблемы с потерями воды на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 01.04.2020 2020-04-01

Статья просмотрена: 328 раз

Библиографическое описание:

Свалова, М. М. Комплексный подход к решению проблемы с потерями воды на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства / М. М. Свалова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 14 (304). — С. 270-276. — URL: https://moluch.ru/archive/304/68508/ (дата обращения: 20.04.2021).

В статье проанализированы различные аспекты систем водопотребления на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Приведены определения основных понятий, связанных с деятельностью в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства, приведен обзор несовершенств действующей методики учета использования воды, приведены показатели статистики водопользования, отражены основные направления, цели, задачи и приоритеты совершенствования данной системы.

Ключевые слова: предприятия ВКХ, водоснабжение, водопотребление, водоотведение, расходы воды, потери воды, питьевая вода, техническая вода.

Вода, являясь на сегодняшний день одной из величайших ценностей на земле, заставляет людей задуматься над экономным и разумным водопользованием.

Страны мира обеспечены водными ресурсами крайне неравномерно. Наиболее обеспечены водными ресурсами следующие страны: Бразилия (8 233 км 3 ), Россия (4 508 км 3 ), США (3 051 км 3 ), Канада (2 902 км 3 ) [7].

Россия обладает огромными водными ресурсами, а по объему запасов занимает одно из первых мест в мире и первое место в Европе. Общий объем воды только в российских озерах составляет более 106 триллионов кубометров. На одно только самое крупное пресноводное озеро Байкал приходится порядка 20 % общих запасов пресной воды в мире и порядка 75 % в нашей стране. Помимо пресноводных озер, источниками и резервуарами пресной воды являются многочисленные реки и водохранилища [8].

Использование пресной воды в нашей стране осуществляется в производстве (до 60 %), в домашних хозяйствах (около 20 %), на орошение полей (около 12 %). При этом ежегодные потери пресной воды по причине несовершенства водопроводных хозяйств и сетей составляют от 9 км 2 в год.

Проблема загрязнения и истощения водных ресурсов крайне остро стоит не только в мире, но и в России. Поэтому с каждым годом возрастает внимание к одной из важнейших систем жизнеобеспечения как вода и меняется в лучшую сторону отношение государства к проблемам отрасли водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ).

Деятельность ВКХ как одной из отраслей экономики обеспечивает благоустройство населенных пунктов и развитие промышленности, способствует повышению уровня и качества жизни населения.

Важная роль отрасли ВКХ определяется и огромной социальной значимостью, и большим экономическим значением, и обеспечением экологической сохранности и безопасности территорий страны, и предотвращением эпидемиологических заболеваний. В целом же, разумеется, это обеспечение жизнедеятельности и развитие страны.

Приоритетными задачами развития ВКХ в любой стране мире являются:

– гарантированное обеспечение населения и других потребителей питьевой водой в соответствии с санитарными требованиями;

– надежное и безаварийное функционирование системы водоотведения и очистки вод согласно современным экологическим требованиям;

– автоматизация и диспетчеризация оборудования насосных станций и параметров давления воды в сетях, что позволяет вести контроль и управление за технологическими и техническими процессами;

– применение современной геоинформационной системы;

– ремонт и модернизация водопроводных и канализационных сетей с применением современных материалов;

– обеспечение достоверного учета и контроля расходов питьевой и сточной вод.

Специфика организации ВКХ заключается в том, что оно одновременно должно удовлетворять комплексу ограничивающих условий: структура водопроводного хозяйства формируется в зависимости от местных условий, размеров и расположения региона, его состав и мощность определяются размерами нормальной жизнедеятельности территории; показатели качества производимой продукции жестко регламентируются санитарными нормами и экологическими требованиями. Основным элементом ВКХ являются организации или предприятия, обеспечивающие его бесперебойную работу.

Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства — это организация, которая осуществляет отпуск воды из системы водоснабжения и/или прием сточных вод в систему канализации, а также эксплуатирует указанные системы [3].

Под системой водоснабжения понимается комплекс сооружений, осуществляющих задачи водоснабжения, то есть получение воды из природных источников, ее очистку, транспортирование и подачу потребителям [4]. Канализация представляет собой комплекс санитарных мероприятий и инженерных сооружений, обеспечивающих своевременный сбор сточных вод, образующихся на территории населенных пунктов и промышленных предприятий, удаление этих вод за пределы населенных пунктов, их очистку, обезвреживание и обеззараживание.

На сегодняшний день написано много научных статей, проведены исследования на тему современного состояния и проблем отрасли водоснабжения и водоотведения. В них идет речь об охвате населения страны системами централизованного водоснабжения и водоотведения, обеспеченности жителей России качественной питьевой водой, изношенности основных фондов, необходимости ремонта сетей, низких тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, недофинансирования отрасли ВКХ в целом. Но очень редко поднимается тема комплексного подхода к решению проблем с потерями воды на предприятиях ВКХ.

Доступность, количество, качество воды для своих видов, использование воды для производственных и хозяйственно-бытовых нужд является предметом такой науки как экономика водных ресурсов. В ее рамках ведутся научные поиски методов организации водного хозяйства страны, которые позволяют лучше контролировать качество используемых вод, повышать эффективность их очистки и сброса в поверхностные водные объекты и почву, а также внедрение очистных сооружений сточных вод и систем оборотного водоснабжения.

Объектами статистического наблюдения за водными ресурсами являются водопользователи различных водных источников, производящие воду для промышленного и сельскохозяйственного использования, а также для бытовых, питьевых и других видов нужд. Статистическому наблюдению подлежит также истощение земель в прибрежных водоохранных поясах, регулирование русла малых рек и водохранилищ. Объектом статистического наблюдения являются отдельные предприятия, организации и учреждения всех отраслей народного хозяйства, независимо от источника водоснабжения и канализационных коллекторов.

В статистике учитывается также количество крупнейших водохранилищ, их водосбор и водосборная площадь, а при описании рек, помимо их длины, учитывается также объем воды в главном канале и площадь бассейна.

Рассмотрим основные термины и понятия экономики водных ресурсов, лежащие в основе методических и инструментальных разработок в области водопользования и водного хозяйства.

Водные ресурсы — это запасы воды внутренних и территориальных морей, озер, рек, водохранилищ, подземных вод, ледников, прудов, каналов и иного рода поверхностных водоемов, которые, согласно российскому законодательству, представляют единый государственный водный фонд.

Расходы воды — объемы воды, задействованные в хозяйственной и бытовой деятельности человека. Расходоваться может вода, обладающая различными качествами, примесями и степенями загрязнения.

Показатель потребления воды отражает количество воды, используемой для всех видов воды из водозаборных установок, муниципальных систем водоснабжения и других систем управления водными ресурсами для производственных нужд, а также для нужд ирригации, сельскохозяйственного водоснабжения и домашнего потребления. Показатель расхода воды не учитывает объем рециркулированного и последовательного использования сточных вод, а также расход коллектора и дренажа.

Питьевая вода — вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции [1]. Другими словами, питьевая вода — пригодная для употребления человеком вода, при этом содержание веществ, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека не должно превышать предельно допустимые нормы. Питьевая вода предназначена для ежедневного и безопасного потребления человеком и другими живыми существами.

Вода для технических нужд — вода, прошедшая производственный цикл, загрязненная отходами производства.

Техническая вода — вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции [1].

Потери воды — объем воды, расходуемый непродуктивно. Потери воды являются частью расходуемой воды, не исполняющих своих прямых функций вследствие несовершенства систем водоснабжения или халатного отношения к расходованию воды. Подготовленная вода «теряется» по пути к потребителю, как из-за протечек, краж, так и из-за законного использования, не требующего оплаты.

Потери воды выводят воду из объема пригодного для использования или употребления воды на определенный период времени, большей или меньшей длительности, в зависимости от количества и состава попадающих в нее веществ.

Согласно методическим указаниям отличие расчетов расходов и потерь воды различаются тем, что потери воды включаются в состав расходов воды, поэтому наряду с потерями воды в расходах воды отражается вода, использованная по назначению [5].

Потери воды могут входить в объем расходуемой воды, отражаемый показаниями счетчиков, а также может не отражаться счетчиками, если потеря обусловлена протечками и пробоями системы водоснабжения на участках до прохождения приборов учета.

Расход воды учитывается в единицах объема, при этом большое внимание уделяется составу пользователей воды и цели ее использования. Учет водопотребления представляет собой измерение объема забора воды из природных источников, то есть количество изъятой из поверхностных вод и подземных горизонтов воды для ее целевого использования, в том числе воды, полученной при добыче полезных ископаемых, дренировании подземных вод в ходе строительства.

Нецентрализованный забор воды населением из колодцев, артезианских скважин и рек не учитывается. Не относится на счет потребления воды прохождение воды через гидроэлектростанции для шлюзования судов, производства электрической энергии и поддержания навигационных глубин.

Снабжение жителей города чистой питьевой водой в необходимом количестве — основная задача предприятий ВКХ. Качество воды, выходящей из очистных сооружений, должно соответствовать требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074–01: питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства [6].

Термотолерантные колиформные бактерии и общие колиформные бактерии, бляшкообразующие единицы колофагов, споры сульфитредуцирующих клостридий и цисты лямблий должны полностью отсутствовать в воде. Число образующих колонии бактерий в 1 мл воды не должно превышать 50 [6].

Проблемы обеспечения населения городов питьевой водой стандартного качества и в достаточном количестве в настоящее время приобрели решающее значение, без чего невозможно сохранить здоровье населения, улучшить условия труда, решить многие социальные проблемы, связанные с повышением уровня жизни людей, в том числе с развитием жилищного строительства [10].

Расчет расходов и потерь питьевой и технической воды при ее производстве и транспортировке является очень важным мероприятием на каждом этапе производственной деятельности предприятий ВКХ. С помощью этих расчетов возможно определить объем воды, необходимой для эксплуатации станций водоподготовки, определить баланс водоснабжения организаций, определить эффективность использования всех ресурсов и правильно обосновать тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Учет расхода воды ведется при помощи специальных средств измерения (приборы учета), которые устанавливают на станциях подъема воды, очистных сооружениях и станциях водоподготовки. При этом определить точный объем воды, который доходит до потребителя очень трудно по нескольким причинам.

Во-первых, не у всех потребителей на сегодняшний день установлены приборы учета, несмотря на то, что за последние десять лет в нашей стране резко увеличилось количество установленных счетчиков воды. Этому способствовало и принятие соответствующих законов на федеральном уровне [2], и понимание людей, что платить по тарифу в соответствии с показаниями счетчиков выгоднее, чем по нормативам потребления коммунальных услуг.

Во-вторых, не повсеместно определены границы эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение, абонента и (или) транзитной организации.

В-третьих, до сих пор не закончен процесс инвентаризации сетей, не определена балансовая принадлежность сетей водопровода и канализации, не понятно общее количество бесхозяйных сетей.

Определение точного количества расхода и потерь воды осложняется не только не соблюдением и не выполнением необходимых мероприятий, так сказать реалиями жизни, но и определенными неточностями самих нормативных актов.

В Методических указаниях по расчету расходов воды присутствуют неточности в правильности отнесения воды к потерям или расходам. Так, вода для промывки фильтров относится к расходам воды на промывку технологических сооружений, но эту же воду можно отнести к потерям, если на предприятии ВКХ своевременно не меняют загрузку фильтров и контактных осветлителей, следовательно, объем воды на промывку увеличивается в разы. Далее, в методических указаниях вода на промывку водопроводных сетей относится к расходам на обслуживание водопроводных сетей, но эту же воду можно отнести и к потерям, если сеть находится в неудовлетворительном состоянии, то при ее промывке происходят утечки, в объемах, превышающих утечки воды через уплотнения сетевой арматуры.

Помимо указанных противоречий, существуют и иные проблемы применения Методических указаний:

- Изъят из обращения термин «неучтенные» расходы воды в системах коммунального водоснабжения. К этому термину за многолетний период привыкли специалисты в области водоснабжения и административных органах. Он используется и во всех зарубежных странах, но под названием «нереализованная вода» [9].

В Методических указаниях ничего не говорится о технологических расходах и потерь воды на водозаборных сооружениях, в то время как в заголовке идет речь и о технической воде.

К технической воде относится, в том числе, исходная вода от водоисточника (реки, водохранилища, скважины) до очистных сооружений. В состав водозаборов входят насосные станции 1-го подъема и водоводы, для поддержания которых в рабочем состоянии требуется определенные объемы воды, например:

– на промывку самотечных линий;

– охлаждение подшипников насосов;

– на хозяйственно-бытовые нужды обслуживающего персонала и т. д.

Трубопроводы, подающие воду на станции очистки, имеют, как правило, значительные протяженности, а это связано с повреждениями их при эксплуатации и потери воды при которых, необходимо учитывать в калькулировании себестоимости технической воды.

Все материальные затраты, связанные с эксплуатацией узла забора воды и его инфраструктуры, должны учитываться при расчете себестоимости услуг водоснабжения предприятий ВКХ.

Для этого нужна соответствующая нормативная база, но в Методических указаниях об этом ничего не говорится. Из-за отсутствия такой правовой базы предприятия ВКХ сталкиваются с большими трудностями при защите лимитов объемов забора исходной воды в природоохранных органах.

По некоторым данным, технологические расходы и потери воды на водозаборных сооружениях при ее транспортировке до станции очистки могут достигать до 5 % объема забираемой воды из источников [9]. Это существенные расходы, которые нельзя игнорировать.

- Область применения Методических указаний в основном сведена к обоснованию баланса водоснабжения, чего недостаточно. Они могут быть, в том числе использованы для разработки тарифов, для расчета объема изымаемой воды из водоисточников, для разработки мероприятий по водо- и ресурсосбережению на самих предприятиях ВКХ.

В этом случае все расчеты расходов и потерь, согласно Методических указаний, можно предъявлять в официальных органах власти и отстаивать интересы предприятий ВКХ в плане полного учета всех косвенных издержек и затрат.

- В представленных Методических указаниях отсутствуют ссылки на авторов их разработки, к кому можно обратиться за разъяснениями.

- В Методических указаниях не говорится о порядке утверждения результатов расчетов технологических расходов и потерь воды при ее подготовке и транспортировке, где и кем они должны согласовываться и утверждаться, а также отсутствует нормативная периодичность проведения подобных расчетов. Вероятно, согласование не требуется, либо достаточно Приказа руководителя предприятия ВКХ.

- В приложении к Методическим указаниям приведен порядок расчета расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятий ВКХ с учетом удельного расхода воды на единицу сантехнического оборудования и продолжительность его работы. Необходимо более подробно написать, как определять время работы сантехнических приборов или указать ссылку на нормативные документы.

- В рассматриваемом документе расходы, возникающие из-за погрешности средств измерения должны учитываться с учетом их паспортных данных. Но из документа не совсем понятно, куда эти данные отнести, к потерям или к полезным расходам [5].

Данные несовершенства законодательной базы ведут к разночтениям в подсчетах расходов воды и вызывают практические сложности при разработке мероприятий по их оптимизации.

Согласно статистике ВКХ, утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения по России составляют в среднем 22,5 % от общего расхода воды в год, а в малых городах, где изношенных водопроводных сетей больше, этот показатель может доходить и до 60 %. По Российской Федерации на 1 км сети приходится 0,68 аварий за год, а в развитых странах — 0,25 [11].

В денежном эквиваленте потери и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения по России составляют: 42,5 млрд. руб. [12].

Наибольшую сложность представляет определение размера скрытых потерь воды из водопроводной сети и емкостных сооружений. Объемы скрытых потерь зависят:

– от состояния сети водоснабжения;

– характера повреждения сети водоснабжения и сооружений;

– грунтовых и климатических условий;

– ряда других местных условий.

В среднем скрытые потери составляют от 75 до 90 % общего объема потерь воды в водопроводных сетях.

Для определения объемов скрытых утечек на участках водопроводной сети, например, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» применяет экспериментальные методы зональных измерений и метод, основанный на результатах непрерывного измерения расходов и напоров воды.

Общий объем потерь воды в наружной сети города за период с 1998 по 2014 годы сократился с 24,8 до 16,2 % за счет проведения работ по улучшению гидравлического режима сети города и увеличения объема работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей [12].

При обращении к зарубежному опыту, наиболее благоприятна ситуация с водопотреблением в странах ЕС. Если стоимость сэкономленной воды меньше, чем расходы на дальнейшее снижение потерь, то организация ВКХ достигла так называемого экономичного уровня потерь воды.

Вода, сэкономленная за счет уменьшения прямых ее потерь, представляет собой новый источник, который можно использовать для дополнительного водоснабжения и который поможет избежать или уменьшить потребность в ограничении водопотребления [11].

Потери можно снизить до оптимального предела при своевременной плановой замене устаревших трубопроводов с использованием современных долговечных материалов. Количество аварий на инженерных сетях, а также объем потерь воды зависят в первую очередь от степени изношенности сетей водопровода. Если на сети не проводить плановый восстановительный ремонт, то количество аварий и соответственно стоимость аварийно-восстановительного ремонта будут со временем нарастать, а система трубопроводов через некоторое время полностью выйдет из строя.

Наибольшее снижение потерь воды на предприятиях ВКХ, как показывает зарубежный опыт, достигается за счет наращивания объемов перекладки и санации технически изношенных водопроводных сетей.

Организация целенаправленной борьбы с потерями и неучтенными расходами воды в водопроводной сети возможна только при условии совершенствования технической эксплуатации сооружений, а также проведения комплексной модернизации объектов систем водоснабжения и канализации.

Все вышеперечисленное, в свою очередь, требует четкого определения главных источников финансирования: либо посредством увеличения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей, либо за счет роста бюджетных дотаций предприятиям ВКХ.

Заложив такие расходы в тариф для жителей на ближайшие несколько лет, можно сделать такой тариф неподъемным для потребителя.

Согласно решению власти, вывести отрасль ВКХ на качественно новый уровень невозможно без серьезных инвестиционных вложений в инфраструктуру. Практическая реализация данного решения на местах наталкивается на препятствие в виде недостаточности финансирования предприятий ВКХ для проведения столь масштабной модернизации.

В основном, целью планов модернизации предприятий ВКХ является:

– создание условий для обеспечения потребителей питьевой водой;

– обеспечение защиты окружающей среды от загрязнения;

– повышение эффективности, надежности и качества работы водопроводных и канализационных систем.

К числу приоритетных задач планов модернизации на предприятиях ВКХ относятся:

- Повышение качества питьевой воды за счет внедрения новых технологий на существующих установках;

- Повышение качества очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;

- Совершенствование лабораторного и производственного контроля за качеством питьевой воды и очищенных сточных вод на всех этапах технологического цикла, включая сброс воды в резервуары;

- Сокращение непродуктивных потерь воды и сточных вод на всех стадиях технологического цикла;

- Предпочтение технических решений, прошедших практические испытания;

- Повышение рентабельности ВКХ;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения;

- Ликвидация складов с токсичными и отравляющими веществами, расположенными в черте городов;

- Обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с федеральными требованиями;

- Устранение сброса производственных сточных вод в поверхностные водоемы;

- Обеспечение условий для развития жилищного строительства.

Как видно одной из приоритетных задач, которая решается при реализации планов модернизации является уменьшение потерь воды. Но что происходит по факту? Выполняют в полном объеме предприятия ВКХ мероприятия по модернизации? Для осуществления данных мероприятий требуется колоссальных денежных вливаний в отрасль ВКХ.

По информации Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), за время реализации Стратегии развития ЖКХ в 2016–2018 годах, в отрасль водоснабжения и водоотведения в среднем ежегодно инвестировалось 68,19 млрд. рублей вместо планируемых программой — 200 млрд. рублей. Вместе с тем, благодаря передачи в концессию убыточных предприятий, их доля снизилась с 80 % до 76 %.

При концессионном соглашении частный коммунальный оператор берет в пользование на длительный срок муниципальное имущество с обязательствами инвестировать средства в его развитие. Очень важный момент: переданное в концессию имущество остается в муниципальной собственности.

Концессия защищает интересы, как муниципалитета, так и частных компаний. С одной стороны, предусматривается закрепление в муниципальной собственности всех вновь построенных или реконструированных объектов, оговорены качественные улучшения, которые будут достигнуты, что защищает права муниципалитета.

С другой стороны, защищены права концессионера-инвестора, поскольку в соглашении четко определен срок окупаемости инвестиционных проектов, который не может превышать сроков окончания действия концессии. Средства должны быть возвращены инвестору либо через тарифную составляющую, либо за счет бюджета. Все это значительно улучшает инвестиционный климат, позволяет компании-концессионеру привлекать более дешевые кредитные ресурсы на более длительный срок.

Понятно, что для выполнения оговоренных обязательств частные компании берут кредиты в банках и вкладывают их в модернизацию сетей и сооружений. Но как финансовый инструмент, инвестиции обладают срочностью и возвратностью. Они должны быть возвращены в установленный срок в полном объеме за счет той продукции/услуги, которую производит предприятие.

При передаче предприятий ВКХ в концессию, руководители частных компаний в основном понимают необходимость в разработке и реализации мероприятий по уменьшению потерь воды. Но, как правило, мероприятия не достаточны, либо не взаимосвязаны, либо неправильно определена их очередность.

В этой связи можно было бы предложить придерживаться комплексного подхода к решению проблемы с потерями воды на предприятиях ВКХ:

- Своевременное проведение на станциях водоподготовки ремонтных работ на технологических сооружениях с обязательной заменой фильтрующей загрузки.

- Восстановление герметичности конструкций отстойников, камер реакций, смесителей и резервуаров чистой воды с заменой запорной арматуры.

- Своевременный плановый ремонт сетей водоснабжения с заменой запорной арматуры или уплотнений сетевой арматуры.

- Использование частотных преобразователей на водопроводных насосных станциях, которые позволяют увеличить срок службы двигателя и приводного механизма; исключить возможность гидравлического удара и высоких пусковых токов, следовательно, резко уменьшить количество аварий на сетях; отказаться от регулирования давления воды в системе водоснабжения.

Только комплексный подход к решению проблемы с потерями воды на предприятиях ВКХ и во всей отрасли в целом, позволит решить проблемы истощения водных ресурсов и экологической безопасности водопользования, обеспечить будущие поколения качественной водой для всех сфер жизни.