Особенности проектирования систем водяного отопления с внутрипольными конвекторами

В. А. Пухкал, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В системах водяного отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов, широко применяются внутрипольные конвекторы [1–4, 6, 8]. Конвекторы монтируются в конструкции пола вдоль окон и стен отапливаемых помещений и подключаются к системам водяного отопления.

В жилых зданиях конвекторы могут быть установлены, например, в вестибюлях, в зимних садах и других подобных помещениях. Конвекторы с естественной конвекцией применяются в качестве экранов на пути холодного воздуха у светопрозрачных конструкций. В этом случае предотвращается поступление потока холодного воздуха от остекления в обслуживаемую зону помещения, и тем самым создается комфортный микроклимат в помещении.

Конструкции конвекторов выпускаются с естественной и принудительной конвекцией. При монтаже внутрипольного конвектора короб с теплообменником скрывают в конструкции пола, погружая в цементную стяжку или проемы, организованные в фальшполах. Видимой остается только декоративная решетка. Решетка может быть жесткой или рулонной (сворачивающейся) с поперечными или продольными планками. Она изготавливается из анодированного или покрытого полимерной краской алюминия, а также из нержавеющей стали, латуни и ценных пород дерева.

У большинства встраиваемых конвекторов короб выполнен из оцинкованной или нержавеющей стали. В качестве нагревательного элемента чаще всего используется медно-алюминиевый теплообменник, но применяются и полностью медные нагревательные элементы (в помещениях с высокой влажностью).

При размещении отопительного прибора под световым проемом у внутренней поверхности остекления образуются три зоны [7]:

- зона холодной струи – холодный ниспадающий поток естественной конвекции в верхней части остекления;

- зона теплой струи – полуограниченная конвективная струя от отопительного прибора;

- вихревая область – область, образующаяся при слиянии теплой и холодной струй. В вихревой области происходит формирование новой струи.

Для практических расчетов, в связи со сложностью определения границ вихревой области, ею пренебрегают, и определяется условная точка встречи холодной и теплой струй xв [7]. Тогда упрощенно можно считать, что у остекления образуются восходящая гравитационная струя протяженностью от x = 0 (уровень пола) до x = xв и ниспадающий конвективный поток от x = xв до x = h (здесь h – высота остекления, м).

Для детального исследования распределения скоростных и температурных полей в помещении со встроенным в конструкцию пола конвектором с естественной конвекцией выполнено моделирование в программе ANSYS Fluent 14.5. В качестве модели принято помещение с характерными для жилых и общественных зданий размерами: ширина – 3 м, глубина – 6 м, высота – 3 м. Остекление выполнено на всю ширину и высоту помещения. Под остеклением располагается внутрипольный конвектор. Тепловой поток отопительного прибора принят равным тепловым потерям через остекление.

При моделировании были заданы следующие условия:

- температуры внутренних поверхностей (боковые стенки, пол, потолок): +18 0 C;

- температура наружного воздуха: –24 0 C;

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности остекления: 23 Вт/(м 2 · 0 C);

- среднее термическое сопротивление остекления: 0,685 (м 2 · 0 C)/Вт.

Конвектор располагался на различном расстоянии от остекления.

На основании расчетов получена следующая картина взаимодействия нисходящего потока у остекления и восходящего от конвектора при равенстве теплового потока конвектора тепловым потерям через остекление:

- при расстоянии от остекления до конвектора до 400 мм происходит настилание потока теплого воздуха на остекление по всей высоте;

- при расстоянии 400 мм у внутренней поверхности окна образуются три зоны: холодный ниспадающий поток естественной конвекции (холодная струя воздуха), вихревая область и полуограниченная гравитационная (теплая) струя от конвектора (рис. 1). В вихревой области при слиянии теплой и холодной струй направление образовавшейся новой струи резко меняется. Струя отклоняется вглубь помещения. Координата места встречи струй ≈ 2,4 м от пола помещения;

- при отнесении конвектора от остекления на 1000 мм по всей высоте остекления образуется нисходящий конвективный поток, а конвектор создает восходящую струю, предотвращающую поступление холодного воздуха дальше в помещение.

Полученная картина взаимодействия нисходящего потока у остекления и восходящего от конвектора соответствует расчетной теплофизической модели, принятой при разработке инженерного метода расчета защиты обслуживаемой зоны помещения от холодных потоков при расположении отопительных приборов под остеклением [7]. Сопоставление и полученное совпадение результатов моделирования с расчетом, выполненным по методике [7], позволили распространить эту методику расчета для внутрипольных конвекторов.

Рассмотрим методику расчета теплообмена между ограждением и неизотермической полуограниченной струей при защите помещения от ниспадающих потоков охлажденного воздуха у светопрозрачного ограждения и пример расчета.

При подборе отопительного прибора в виде внутрипольного конвектора возможны два варианта расчета.

| Исходные данные для примера (г. Санкт-Петербург): |

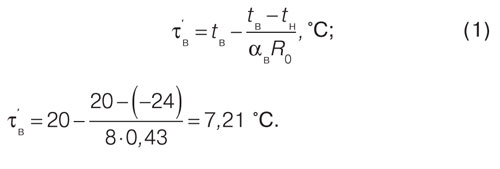

1. Определяется в первом приближении температура на внутренней поверхности остекления:

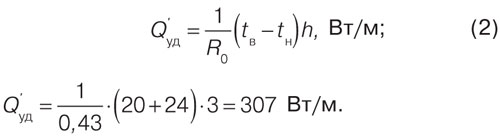

2. Удельные тепловые потери через остекление при отсутствии отопительного прибора под остеклением:

3. Принимается эквивалентный (по удельному тепловому потоку) диаметр отопительного прибора (конвектор условно заменяется трубчатым нагревателем, расположенным под остеклением).

Ориентировочные удельные конвективные тепловые потери при установке отопительного прибора под остеклением:

β ‘ к – ориентировочная доля конвективного теплового потока в полном тепловом потоке на внутренней поверхности остекления при установке отопительного прибора конвективного типа.

Получена следующая зависимость для определения значения β ‘ к:

R0 – приведенное сопротивление теплопередаче остекления (без учета отопительного прибора), (м 2 · 0 C)/Вт.

β ‘ к = 2,9335-9,3056 •0,43+12,638•0,43 2 -5,6869•0,43 3 =0,817;

Q ‘ уд.к = 307 • 0,817 = 251 Вт/м.

Эквивалентный диаметр отопительного прибора рассчитывается по зависимости:

dэ = 0,151 · 251 1,333 · (82,5–20) –1,667 = 0,242 м

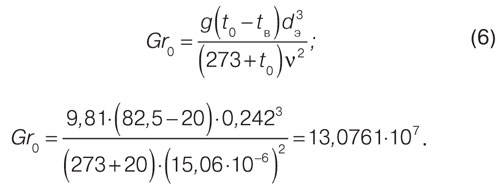

4. Определяется критерий Грасгофа:

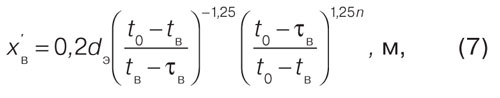

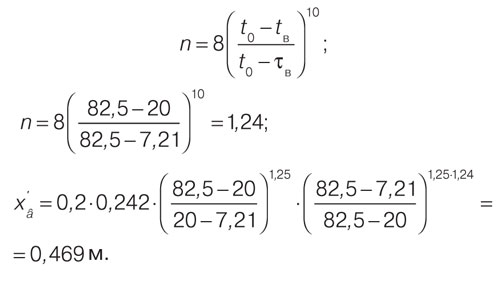

5. Определяется координата точки встречи теплой и холодной струй:

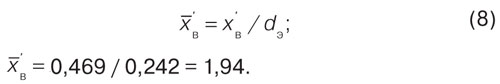

6. Относительная координата точки встречи теплой и холодной струй:

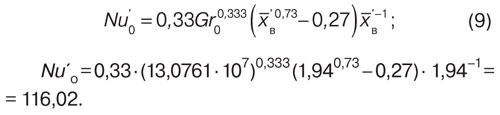

7. Среднее значение критерия Нуссельта для поверхности остекления:

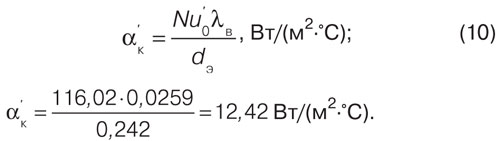

8. Среднее значение коэффициента конвективной теплоотдачи:

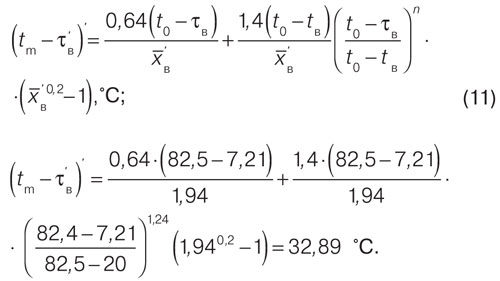

9. Средний температурный напор в восходящей теплой конвективной полуограниченной струе воздуха:

10. Средняя температура воздуха на оси восходящей теплой конвективной струи:

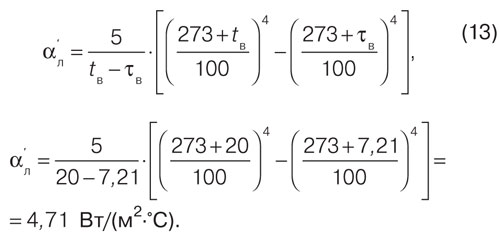

11. Средний коэффициент теплоотдачи излучением на поверхности светопрозрачного ограждения:

12. Средний коэффициент теплоотдачи на поверхности светопрозрачного ограждения в восходящей теплой конвективной струе:

α ‘ в = α ‘ к + α ‘ л, Вт/ (м 2 ·°C); (14)

α ‘ в = 12,42 + 4,71 = 17,13 Вт/(м 2 ·°C).

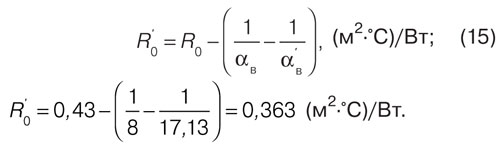

13. Сопротивление теплопередаче остекления:

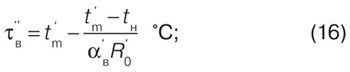

14. Температура на внутренней поверхности остекления в зоне действия теплой конвективной струи воздуха:

15. Для дальнейших расчетов принимается средняя температура на внутренней поверхности остекления:

Далее, начиная с п. 5, расчет повторяется, при этом в зависимость (7) вместо τв подставляется значение τ »’ в.

Для окончательного выбора τв, °C, в зоне действия теплой конвективной струи воздуха необходимо выполнить 5–7 приближений. При этом в последнем приближении температура tв должна отличаться от предыдущего значения не более чем на 0,01 °C.

Литература

- Здания и сооружения со светопрозрачными фасадами и кровлями. Теоретические основы проектирования светопрозрачных конструкций / Под общ. ред. И. В. Борискиной. СПб.: Изд. Инж.-информ. центра оконных систем, 2012.

- Крупнов Б. А., Крупнов Д. Б. Отопительные приборы, производимые в России и ближнем зарубежье: Науч.-попул. издание. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2010.

- Майоров В. А. Передача теплоты через окна: Учеб. пособие. М.: АСВ, 2014.

- Махов Л. М. Отопление: Учеб. для вузов. М.: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2014.

- Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977.

- Отопительные приборы и поверхности М.: Изд. центр «Аква-Терм», 2012.

- Савин В. К. Строительная физика: энергоперенос, энергоэффективность, энергосбережение. М.: Лазурь, 2005.

- Pukhkal V. Studies of Application Conditions of In-floor Convectors With Natural Air Circulation in Water Heating Systems // Architecture and Engineering [S. l]. – 2016. – V. 1. – N 2. – P. 49–52. URL: http://aej.spbgasu.ru/index.php/AE/article/view/45 / Дата обращения: 30.07.2017.

В следующем номере будут приведены результаты расчета для условий примера.

Поделиться статьей в социальных сетях:

Особенности проектирования систем водяного отопления с внутрипольными конвекторами

В. А. Пухкал, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Для правильного подбора внутрипольного конвектора при проектировании систем водяного отопления необходимо произвести расчет защиты обслуживаемой зоны помещения от холодных потоков воздуха. В первой части статьи были приведены методика и пример выполнения подобного расчета. В данном номере мы предлагаем читателям ознакомиться с окончательными результатами расчета для условий примера.

| Исходные данные для примера (г. Санкт-Петербург): |

|

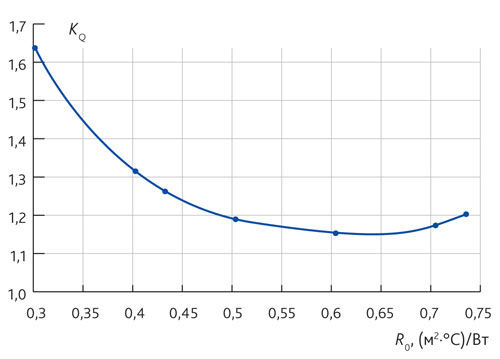

Для условий примера выполнен расчет при различных значениях сопротивления теплопередаче остекления. Результаты расчета представлены на рис. 2 в виде зависимости коэффициента увеличения тепловых потерь от сопротивления теплопередаче остекления. Точка встречи нагретой и охлажденной конвективных струй находится на высоте от пола 1,5–2,7 м в зависимости от сопротивления теплопередаче остекления. Эти данные могут быть использованы для ориентировочной оценки величины тепловых потерь через остекление при сходных условиях применения.

Заключение

- Предложена методика расчета систем водяного отопления с внутрипольными конвекторами, расположенными у остекления и имеющими длину конвекторов, равную длине остекления.

- Для защиты помещения от ниспадающего потока холодного воздуха внутрипольные конвекторы размещаются на расстоянии от остекления до конвектора до 400 мм. При этом происходит настилание потока теплого воздуха от конвектора на остекление.

- При настилании потока теплого воздуха на остекление увеличиваются тепловые потери через остекление, что должно быть учтено в расчете.

- Для уменьшения тепловых потерь через остекление целесообразно повышать термическое сопротивление остекления. Для варианта подбора внутрипольных конвекторов из условий восполнения конвективных тепловых потерь через остекление наименьшими будут тепловые потери при термическом сопротивлении остекления в пределах 0,55–0,65 (м 2 · 0 C)/Вт (коэффициент увеличения тепловых потерь – 1,18).

Поделиться статьей в социальных сетях: