Прямоточные системы технического водоснабжения

Прямоточное водоснабжение — технически наиболее совершенная и, как правило, экономичная система водоснабжения. В предшествующие годы она была самой распространенной для большинства строившихся КЭС и позволяла получать более глубокий вакуум в конденсаторах турбин по сравнению с другими системами водоснабжения. В настоящее время ее применение ограничено по техническим или экологическим условиям, необходимым для ее осуществления. Увеличение установленной мощности электростанций привело к росту количества теплоты, сбрасываемой с охлаждающей водой в источник прямоточного водоснабжения, поэтому стало сложнее соблюдать экологические требования не повышать температуру воды в реках более чем на 3—5°С. Абсолютные расходы охлаждающей воды достигли 150 м 3 /с на ТЭС и 360 м 3 /с на АЭС.

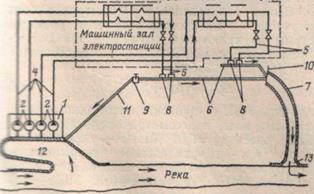

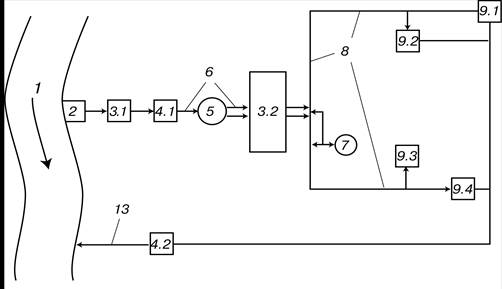

Рис 6.5. Схема прямоточного водоснабжения:

1-водоприёмник н береговая насосная станция; 2 — циркуляционные насосы;3 — конденсаторы; 4 — напорные водоводы; 5 – сливные водоводы; 6 — закрытые отводящие каналы; 7 — открытый отводящий канал; 8 — сливной сифонный колодец; 9 -переключательныйколодец; 10— сооружение для регулирования уровняводы в закрытом отводящем канале; 11 —трубопровод обогреваводозабора; 12 — водозаборный ковш; 13 —водосброс

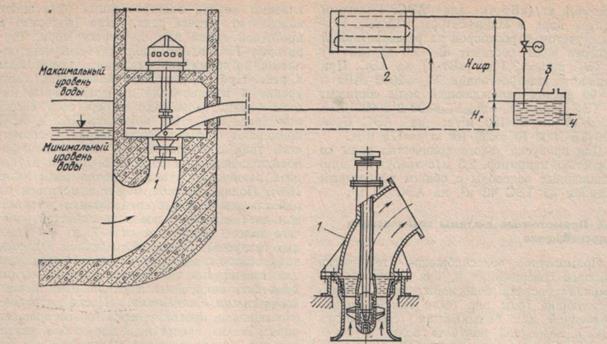

При прямоточной системе водоснабжения главный корпус электростанции размещают вблизи от берега реки, озера (водоема) с проточной водой или на берегу моря. Территория ТЭС и АЭС должна быть незатопляемой во время максимального уровня воды в реке. При значительных колебаниях этого уровня в течение года циркуляционные насосы обычно размещают в береговой насосной (рис. 6.5). На крупных ТЭС и АЭС применяют осевые насосы поворотно-лопастного типа с вертикальным валом. Они работают с подпором воды в 2—5 м, и их колеса размещаются ниже уровня воды (рис. 6.6). Подача насосов может изменяться на работающем агрегате специальным устройством дистанционного поворота лопастей рабочего колеса (например, от —7 до +4 угловых градусов). Перед поступлением в насосы вода освобождается от крупных плавающих или взвешенных предметов в механических решетках, очищаемых специальными решеткоочистными машинами. После «грубой» очистки вода проходит через тонкие вращающиеся сетки, представляющие собой вертикальную бесконечную ленту, огибающую барабаны сверху и снизу. Сетки снабжены промывным струйным устройством, автоматически включающимся при их загрязнении.

На современных конденсационных электростанциях применяют, как правило, блочные схемы водоснабжения, т. е. подачу воды на каждый конденсатор или его половину осуществляют от одного насоса, при этом арматуру у насосов и перед конденсаторами не устанавливают (см. рис. 6.5). При централизованной схеме водоснабжения в насосной устанавливают не менее четырех циркуляционных насосов, работающих параллельно на общую сеть, что обеспечивается наличием обратных клапанов и задвижек на трубопроводах у насосов и задвижек на трубопроводах перед конденсаторами и после них.

Техническая вода после конденсаторов поступает в сливные каналы через сливные колодцы, что позволяет использовать известное из физики действие сифона. Сливной трубопровод погружают выходным сечением под уровень воды. Во время пуска системы из циркуляционных трубопроводов и трубной системы конденсатора пусковыми эжекторами циркуляционной системы отсасывают воздух. Сливная труба заполняется водой, и благодаря действию атмосферного давления на поверхность воды в колодце в трубе поддерживается столб воды Hсиф == 7-8 м.

Сливные каналы подогретой технической воды, закрытые на территории электростанции и открытые за ее пределами, сливают воду в реку, озеро, море через водосброс, обеспечивающий допустимую разность температур сбрасываемой подогретой воды и воды в реке. Водоприемное устройство обычно совмещают со зданием береговой насосной. При заборе воды из рек с большим количеством влекомых наносов или внутриводного льда (шуги) в отдельных случаях перед водоприемным устройством сооружают водозаборный ковш. К водоприемному устройству зимой подводят часть нагретой технической воды для предохранения водных окон забора воды от обледенения.

|

Рис. 6.6. Схематичный разрез по сооружениям водоснабжения:

1 — поворотно-лопастный осевой вертикальный циркуляционный насос; 2 — конденсатор; 3 —сливнойсифонный колодец; 4 — отвод воды к сливному водоводу

Эффективным является применение на береговой насосной глубинного водозабора, что позволяет использовать «стратификацию» (разделение) слоев воды — более теплая вода располагается вверху течения, более холодная— внизу. Кроме понижения температуры охлаждающей воды tв1, этим удается уменьшить загрязнение конденсаторов. Разработанная АТЭП конструкция глубинного водозабора состоит из затопленной галереи с входными водозаборными окнами переменной высоты, с козырьком над ними.

На атомных электростанциях при отключении турбогенератора возникает необходимость конденсации значительного количества редуцированного свежего пара в конденсаторе. В условиях полного обесточивания АЭС решение этой задачи подключением циркуляционных насосов к источникам аварийного питания нерационально, так как мощность их электропривода значительна и составляет 1—3 МВт. Поэтому одним из возможных решений является создание напорного водяного бассейна, расположенного между береговой насосной и конденсаторами турбины. Из напорного водяного бассейна вода в случае остановки циркуляционных насосов самотеком поступает в трубную систему конденсаторов. Разница в отметках напорного бассейна и конденсаторов составляет примерно 5 м, запас воды в бассейне позволяет питать конденсаторы технической водой примерно 10 мин. Выбор и определение параметров работы циркуляционных насосов зависят от принятой схемы их включения, от количества потребляемой охлаждающей воды. Общее давление, создаваемое насосом,

где ;

Мощность, потребляемую циркуляционными насосами, МВт, определяют по формуле

где Gв— расход воды, кг/ч; КПД осевого насоса

Доля расхода электроэнергии на перекачку охлаждающей воды для энергоблока (электростанции) равна:

Если, например, m=60; dк=2 кг/(кВт*ч) =2000 кг/(МВт*ч);

Как видно из формулы, расход электроэнергии на циркуляционные насосы больше всего зависит от кратности охлаждения т и общего давления насосов

Дата добавления: 2015-08-01 ; просмотров: 1642 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Прямоточные системы водоснабжения и их характеристики

Последовательная или прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в водоем допускается только при невозможности или нецелесообразности применения системы оборотного водоснабжения. При прямоточном водоснабжении вся забираемая из водоема вода после участия в технологическом процессе (в виде отработавшей) возвращается в водоем, за исключением того количества воды, которое безвозвратно расходуется в производстве. Поэтому, производительность водозаборных устройств, очистных сооружений и насосов первого подъема приходится выбирать из условий покрытия полной потребности предприятия в воде за сутки максимального водопотребления. Это увеличивает размеры и мощности этих элементов, а, следовательно, удорожает их. Возрастает и потребление электроэнергии. Кроме того, требуется выбрать источник с достаточным дебитом воды. Сточные воды в зависимости от вида загрязнений и других условий перед сбросом в водоем должны проходить через очистные сооружения. В этом случае количество сбрасываемых в водоем сточных вод уменьшается на величину потерь воды с шламом.

Прямоточные системы предполагают однократное использование воды с последующей очисткой загрязненных сточных вод перед сбросом в городскую канализацию или поверхностные водоемы. Такая технология использования воды, нередко высококачественной питьевой, является не только расточительной, но и потенциально опасной для больших контингентов населения. Прямоточное использование воды для технического водоснабжения можно допускать только при обосновании нецелесообразности систем оборотного водоснабжения или невозможности их оборудования.

Прямоточная схема применяется для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, т.к. повторное использование воды этими потребителями исключается. Данная схема водоснабжения реализуется в пищевой и фармацевтической промышленностях как технологическая.

Прямоточные схемы СТВСПП могут быть выполнены по схеме, изображенной на рис. 22:

Рис. 22. Прямоточная система водоснабжения.

1 – источник; 2 — водозаборное сооружение; 3.1 — насосная станция первого подъема; 3.2 — насосная станция второго подъема; 4.1 — очистные сооружения природной воды; 4.2 — очистные сооружения сточных вод ПП; 5 — резервуар чистой воды; 6 – водоводы; 7 — напорная регулирующая емкость (водонапорная башня); 8 — водонапорная сеть ПП; 9.1-9.4 — потребители воды на предприятии; 10 — сеть для продувок и сброса отработанной воды; 11 — транспортная сеть к устройствам охлаждения и очистки; 12 — устройства охлаждения технической воды; 13 — линия сбросных вод ПП; 14 — ливневая канализация.

Вода из источника 1 через водозаборное сооружение 2 и насосную станцию 3.1 поступает в очистные сооружения 4.1, где осуществляется предварительная очистка воды до уровня, соответствующего технологическому процессу. Далее вода собирается в резервуаре чистой воды 5, конструкция и размеры которого определяются суммарной мощностью водопотребления предприятия (бак, башня, пруд и т.д.). Другое назначение РЧВ заключается в том, что с его помощью сглаживаются пиковые нагрузки в период наибольшего водопотребления. Далее по водоводам 6 с помощью насосной станции второго подъема 3.2 вода поступает в водопроводную сеть предприятия 8. Направление перетоков воды в схеме и коммутационные возможности сети зависят от технологии производства и могут быть различны для различных предприятий. По напорной сети предприятия вода направляется потребителям 9.1-9.4. Для поддержания необходимого напора и давления в сети служит водонапорная башня 7. Отработанная вода и ливневые воды, проходя через очистные сооружения 4.2 по сбросной линии 13 сбрасываются в источник.

СТВС реального предприятия малой и средней мощности, выполненная по прямоточной схеме может быть дополнена другими элементами, исходя из условий технологического процесса (установки ХВО, напорные, насосные станции, пруды-отстойники т.д.).

При построении СТВС ПП по прямоточной схеме учитываются следующие соображения:

1. Мощность природного источника. Она должна быть достаточной для сохранения экологической обстановки в регионе.

2. Удаленность предприятия от источника воды. С увеличением расстояния растут дополнительные расходы на транспортировку.

3. Степень предварительной очистки воды и затраты на содержание очистных установок определяется условиями технологического процесса. С точки зрения экологической безопасности прямоточные схемы являются наиболее “грязными”.