- § 75. Устройство наружных тепловых сетей

- «Тепловые сети»

- ВВЕДЕНИЕ

- 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 4 КЛАССИФИКАЦИЯ

- 5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6 СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- 7 ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

- 8 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

- 9 ТРАССА И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- 13 ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

- 14 ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

- 15 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- 16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

§ 75. Устройство наружных тепловых сетей

Нагретая вода из ТЭЦ или районной котельной насосами подается потребителям по наружным тепловым сетям для централизованного снабжения теплом промышленных предприятий, жилых домов и зданий общественного назначения.

Трассу тепловых сетей в городах и других населенных пунктах прокладывают в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог и проездов. Трасса тепловых сетей проходит между проезжей частью и полосой зеленых насаждений, Внутри микрорайонов и кварталов трасса тепловых сетей должна также проходить вне проезжей части дорог.

Для тепловых сетей в городах и других населенных пунктах предусматривается подземная прокладка: в непроходных и проходных каналах; в городских и внутри-квартальных коллекторах совместно с другими инженерными сетями и без устройства каналов (тепловые сети диаметром до 500 мм).

На территориях промышленных предприятий тепловые сети прокладывают на отдельно стоящих низких и высоких опорах или эстакадах. Допускается совместная надземная прокладка тепловых сетей с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах,

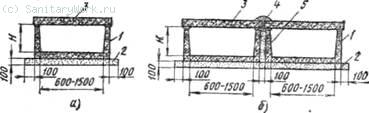

Наиболее часто тепловые сети прокладывают в непроходных каналах из сборного железобетона (рис. 142), которые бывают одноячейковые, двухъячейковые и многоячейковые.

Рис. 142. Непроходные каналы КЛ: а — одноячейковые, б — двухъячейковые; 1 — лотковый элемент, 2 — песчаная подготовка, 3 — плита перекрытия, 4 — цементная шпонка, 5 — песок

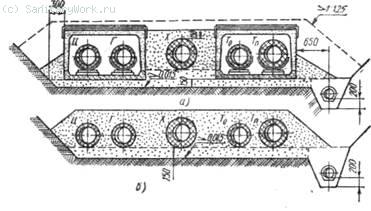

Рис. 143. Прокладка тепловых сетей: а — в непроходном канале с битумоперлитовой изоляцией, б — бесканальная, Ц — циркуляционный трубопровод, Г — трубопровод горячей воды, X — трубопровод холодной воды, Т— обратный трубопровод системы отопления, Гп —ведающий трубопровод системы отопления

На рис. 143, а показан один из вариантов внутри-квартальной прокладки тепловых сетей в непроходных каналах. В одном канале прокладываются трубопроводы системы отопления, в другом — трубопроводы системы горячего водоснабжения, между каналами непосредственно в грунте проходят трубопроводы холодного водопровода.

При прокладке тепловых сетей в зоне грунтовых вод наружные поверхности стен и перекрытий тепловых каналов следует покрывать битумной изоляцией, а также устраивать дренажи для понижения уровня грунтовых вод по трассе.

Тепловую изоляцию устраивают для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов и опор труб независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки. Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода в технических подпольях и подвалах жилых и общественных зданий должна быть не более 45° С, а в тоннелях, коллекторах, камерах и других местах, доступных обслуживанию, не более 60° С.

В настоящее время промышленность выпускает индустриальную битумоперлитовую тепловую изоляцию теплопроводов, которую наносят на трубы методом прессования на заводе. Такую изоляцию изготовляют двух типов: для прокладки теплопроводов и водопроводных сетей бесканальным способом непосредственно в грунте и в непроходных каналах (см. рис. 143,а); для прокладки теплопроводов и водопроводных сетей в технических подпольях зданий, проходных каналах, а также внутри помещений.

Битумоперлитовая изоляция представляет собой смесь вспученного перлитового песка, нефтяного битума и пассивирующей добавки, которая надежно защищает трубопроводы от коррозии. Сверху битумоперлитовой изоляции наносят покровный слой из двух слоев стеклоткани, наклеенной на битумной мастике или латексе СКС-65.

Для сварки теплопроводов на трассе концы труб по 200 мм с каждой стороны должны быть не изолированы.

Бесканальная совмещенная прокладка трубопроводов тепловых сетей, горячего и холодного водоснабжения с битумоперлитной изоляцией (рис. 143, б) допускается во всех грунтах, кроме просадочных. При бесканальной прокладке трубопроводов в сухих грунтах с коэффициентом фильтрации Кф, равным 5 м/сут и более, дренаж не требуется. Во всех остальных случаях необходимо устраивать попутный дренаж. Бесканальную прокладку трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения используют на трассы. В местах поворотов и установки компенсаторов следует предусматривать камеры или каналы.

Глубина заложения трубопроводов с битумоперлитовой изоляцией на участках бесканальной прокладки должна быть не менее 0,8 м от спланированной поверхности земли до верха изоляции из условий прочности и защиты холодного водопровода от промерзания.

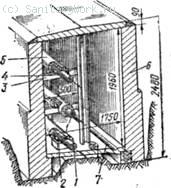

Проходной канал для большого числа труб изображен на рис. 144.

Рис. 144. Прокладка тепловых сетей в проходном канале:

1 — подающие трубопроводы, 2 — скользящая опора, 3 — стальная балка, 4 — обратный трубопровод, 5 — изоляция трубопроводов, 6—боковые стенки канала, 7 —лоток для дренажа

Такие каналы имеют большие поперечные сечения, что позволяет обслуживающему персоналу контролировать и ремонтировать трубопроводы. Проходные каналы устраивают главным образом на территориях больших промышленных предприятий и на выводах теплопроводов от мощных ТЭЦ. Стенки 6 проходных каналов делают из железобетона, бетона или кирпича; перекрытие проходных каналов, как правило,— из сборного железобетона.

В проходных каналах необходимо устраивать лоток 7 для стока воды. Уклон дна канала в сторону места отвода воды должен быть не менее 0,002. Опорные конструкции для труб, расположенных в проходных каналах, изготовляют из стальных балок 3, консольно заделанных

прямолинейных участках в стены или укрепленных на стойках. Высота проходного канала должна быть около 2000 мм, ширина канала — не менее 1800 мм.

Трубопроводы в каналах укладывают на подвижные или неподвижные опоры.

Подвижные опоры служат для передачи веса теплопроводов на несущие конструкции. Кроме того, они обеспечивают Перемещение труб, происходящее вследствие изменения их длины при изменениях температуры теплоносителя. Подвижные опоры бывают скользящие и катковые.

Рис. 145. Опоры: в — скользящая, б — катковая, в — неподвижная

Скользящее опоры (рис. 145, а) используют в тех случаях, когда основание под опоры может быть сделано достаточно прочным для восприятия больших горизонтальных нагрузок. В противном случае прибегают к Катковым опорам (рис. 145, б), создающим меньшие горизонтальные нагрузки. Поэтому при прокладке труб больших диаметров в тоннелях на каркасах или на мачтах следует ставить катковые опоры.

Неподвижные опоры (рис. 145,в) служат для распределения удлинений трубопровода между компенсаторами и для обеспечения равномерной работы последних. В камерах подземных каналов и при надземных прокладках неподвижные опоры выполняют в виде металлических конструкций, сваренных или соединенных на болтах с трубами. Эти конструкции заделывают в фундаменты, стены и перекрытия каналов.

Для восприятия температурных удлинений и разгрузки труб от температурных напряжений на теплосети устанавливают гнутые и сальниковые компенсаторы.

Рис. 146. Гнутые компенсаторы

Гнутые компенсаторы (рис. 146) П- и S-образные изготовляют из труб и отводов (гнутых, крутоизогнутых и сварных) для трубопроводов диаметром от 50 до 1000 мм. Эти компенсаторы устанавливают в непроходных каналах, когда невозможен осмотр проложенных трубопроводов, а также в зданиях при бесканальной прокладке. Допустимый радиус изгиба труб при изготовлении компенсаторов составляет 3,5—4,5 наружного диаметра трубы.

Гнутые П-образные компенсаторы располагают в нишах. Размеры ниши по высоте совпадают с размерами канала, а в плане определяются размерами компенсатора и зазорами, необходимыми для свободного перемещения компенсатора при температурной деформации. Ниши, где установлены компенсаторы, перекрывают железобетонными плитами.

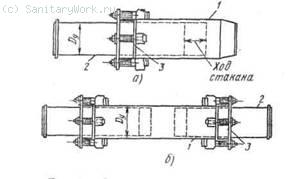

Рис. 147. Сальниковые компенсаторы: а — односторонний, б —двусторонний; 1 — корпус. 2 —стакан, 3— фланцы

Сальниковые компенсаторы изготовляют односторонние (рис. 147, а) и двусторонние (рис. 147, б) на давление до 1,6 МПа для труб диаметром от 100 до 1000 мм. Сальниковые компенсаторы имеют небольшие размеры, большую компенсирующую способность и оказывают незначительное сопротивление протекающей жидкости.

Сальниковые компенсаторы состоят корпуса 1 с фланцем 3 на уширенной передней части. В корпус компенсатора вставлен подвижный стакан 2 с фланцем для установки компенсатора на трубопроводе. Чтобы сальниковый компенсатор не пропускал теплоноситель между кольцами, в промежутке между корпусом и стаканом укладывают сальниковую набивку. Сальниковую набивку сжимают фланцевым вкладышем с помощью шпилек, ввинчиваемых в корпус компенсатора. Компенсаторы крепят к неподвижным опорам.

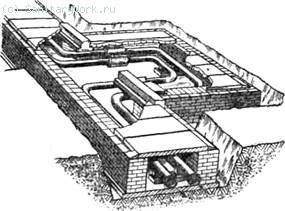

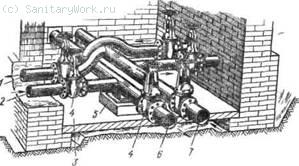

Камера для установки задвижек на тепловых сетях изображена на рис. 148.

Рис. 148. Камера для установки задвижек на тепловых сетях:

1 — ответвление подающего магистрального трубопровода, 2 — ответвление об» ратного магистрального трубопровода, 3 — камера, 4— параллельные задвижки, 5 — опоры трубопроводов, 6 — обратный магистральный трубопровод, 7 — подающий магистральный трубопровод

При подземных прокладках теплосетей для обслуживания запорной арматуры устраивают подземные камеры 3 прямоугольной формы. В камерах прокладывают ответвления 1 я 2 сети к потребителям. Горячая вода подается в здание по трубопроводу, укладываемому с правой стороны канала. Подающий 7 и обратный 6 трубопроводы устанавливают на опоры 5 и покрывают изоляцией.

Стены камер выкладывают из кирпича, блоков или панелей, перекрытия — сборные из железобетона в виде ребристых или плоских плит, дно камеры — из бетона. Вход в камеры — через чугунные люки. Для спуска в камеру под люками в стене заделывают скобы. Высота камеры должна быть не менее 1800 мм. Ширину выбирают с таким расчетом, чтобы проходы между стенами и трубами были не менее 500 мм.

«Тепловые сети»

1 РАЗРАБОТАНЫ ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром», Пермским государственным техническим университетом, АО «Теплопроект» с участием Ассоциации разработчиков и производителей средств противокоррозионной защиты для топливно-энергетического комплекса, Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией, ОАО «Фирма ОРГРЭС», ОАО «Всероссийский теплотехнический институт», «СевЗапВНИПИэнергопром», АОЗТ «Корпорация ТВЭЛ», Мосгорэкспертизы, ОАО «Моспроект», ГУП «Мосинжпроект», ЗАО НТП «Трубопровод», ЗАО «Роскоммунэнерго», ОАО «Ленгазтеплострой», Иркутского государственного технического университета, ЗАО «Изоляционный завод», Тюменской академии строительства и архитектуры

ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.06.2003 г. № 110

3 ВЗАМЕН СНиП 2.04.07-86*

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие строительные нормы и правила устанавливают комплекс обязательных нормативных требований по проектированию тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами систем централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления тепловой энергии, рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

Установлены требования по безопасности, надежности, а также живучести систем теплоснабжения.

При разработке СНиП использованы нормативные материалы ведущих российских и зарубежных компаний, учтен 17-летний опыт применения действующих норм проектными и эксплуатирующими организациями России.

В строительных нормах и правилах впервые:

введены нормы экологической и эксплуатационной безопасности, готовности (качества) теплоснабжения; расширено применение критерия вероятности безотказной работы;

сформулированы принципы и требования обеспечения живучести в нерасчетных (экстремальных) условиях, уточнены признаки систем централизованного теплоснабжения;

введены нормы применения при проектировании тепловых сетей критериев надежности;

даны критерии выбора теплоизоляционных конструкций с учетом противопожарной безопасности.

В разработке СНиП приняли участие: канд. техн. наук Я.А. Ковылянский, А.И. Коротков, канд. техн. наук Г.Х. Умеркин, А.А. Шереметова, Л.И. Жуковская, Л.В. Макарова, В. И. Журина, канд. техн. наук Б.М. Красовский, канд. техн. наук А.В. Гришкова, канд. техн. наук Т.Н. Романова, канд. техн. наук Б.М. Шойхет, Л. В. Ставрицкая, д-р техн. наук А.П. Акользин, канд. техн. наук И.Л. Майзель, Е.М. Шмырев, Л.П. Канина, Л.Д. Сатанов, P.M. Соколов, д-р техн. наук Ю.В. Балабан-Ирменин, А.И. Кравцов, Ш.Н. Абайбуров, В.Н. Симонов, канд. техн. наук В.И. Ливчак, A.В. Фишер, Ю.У. Юнусов, Н.Г. Шевченко, канд. техн. наук В.Я. Магалиф, А.А. Хандриков, Л.Е. Любецкий, канд. техн. наук Р.Л. Ермаков, B.C. Вотинцев, Т.Ф. Миронова, д-р техн. наук А.Ф. Шаповал, В.А. Глухарев, В.П. Бовбель, Л.С. Васильева.

СНиП 41-02-2003 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

THERMAL NETWORKS

Дата введения 2003-09-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара.

В состав тепловых сетей включены здания и сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п.

В настоящих нормах рассматриваются системы централизованного теплоснабжения (далее — СЦТ) в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты.

Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Перечень нормативных документов, ссылки на которые имеются в настоящем документе, приведен в приложении А.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих нормах используются следующие термины и определения.

Система централизованного теплоснабжения — система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Вероятность безотказной работы системы [Р] — способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] — вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы [Ж] — способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Срок службы тепловых сетей — период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ

4.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория — остальные потребители.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий — по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов — по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта.

5.2 Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей — по фактическим тепловым нагрузкам. Допускается при отсутствии данных руководствоваться указаниями 5.1. Средние нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий допускается определять по СНиП 2.04.01.

5.3 Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых потерь теплоносителя.

5.4 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С | ||||

| минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 | |

| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

| Примечание — Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. | |||||

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

5.5 При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим по 5.4.

6 СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Выбор варианта схемы теплоснабжения объекта: системы централизованного теплоснабжения от котельных, крупных и малых тепловых и атомных электростанций (ТЭЦ, ТЭС, АЭС) либо от источников децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) — автономных, крышных котельных, от квартирных теплогенераторов производится путем технико-экономического сравнения вариантов.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:

нормативный уровень теплоэнергосбережения;

нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;

6.2 Функционирование тепловых сетей и СЦТ в целом не должно приводить:

а) к недопустимой концентрации в процессе эксплуатации токсичных и вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ в тоннелях, каналах, камерах, помещениях и других сооружениях, в атмосфере, с учетом способности атмосферы к самоочищению в конкретном жилом квартале, микрорайоне, населенном пункте и т. д.;

б) к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима растительного покрова (травы, кустарников, деревьев), под которым прокладываются теплопроводы.

6.3 Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

Технологические аппараты промышленных предприятий, от которых могут поступать в тепловые сети вредные вещества, должны присоединяться к тепловым сетям через водоподогреватель с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром между таким аппаратом и водоподогревателем при обеспечении давления в промежуточном контуре меньше, чем в тепловой сети. При этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля вредных примесей.

Системы горячего водоснабжения потребителей к паровым сетям должны присоединяться через пароводяные водоподогреватели.

6.4 Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна обеспечиваться путем разработки в проектах мер, исключающих:

контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;

поступление теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых нормами безопасности;

снижение при отказах СЦТ температуры воздуха в жилых и производственных помещениях потребителей второй и третьей категорий ниже допустимых величин (4.2);

слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.

6.5 Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования не должна превышать:

при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах 45 °С;

при надземной прокладке, в камерах и других местах, доступных для обслуживания, 60 °С.

6.6 Система теплоснабжения (открытая, закрытая, в том числе с отдельными сетями горячего водоснабжения, смешанная) выбирается на основе представляемого проектной организацией технико-экономического сравнения различных систем с учетом местных экологических, экономических условий и последствий от принятия того или иного решения.

6.7 Непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей в закрытых системах теплоснабжения не допускается.

6.8 В открытых системах теплоснабжения подключение части потребителей горячего водоснабжения через водоводяные теплообменники на тепловых пунктах абонентов (по закрытой системе) допускается как временное при условии обеспечения (сохранения) качества сетевой воды согласно требованиям действующих нормативных документов.

6.9 С атомными источниками теплоты должны проектироваться, как правило, открытые системы теплоснабжения, исключающие вероятность недопустимых концентраций радионуклидов в сетевой воде, трубопроводах, оборудовании СЦТ и в приемниках теплоты потребителей.

6.10 В составе СЦТ должны предусматриваться:

аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 2;

собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) — для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции и т.д.;

механические мастерские — для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;

единые ремонтно-эксплуатационные базы — для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий.

Схемы тепловых сетей

6.11 Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Многотрубные и однотрубные тепловые сети допускается применять при технико-экономическом обосновании.

Тепловые сети, транспортирующие в открытых системах теплоснабжения сетевую воду в одном направлении, при надземной прокладке допускается проектировать в однотрубном исполнении при длине транзита до 5 км. При большей протяженности и отсутствии резервной подпитки СЦТ от других источников теплоты тепловые сети должны выполняться в два (или более) параллельных теплопровода.

Самостоятельные тепловые сети для присоединения технологических потребителей теплоты следует предусматривать, если качество и параметры теплоносителя отличаются от принятых в тепловых сетях.

6.12 Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:

применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;

совместной работы источников теплоты;

прокладки резервных теплопроводов;

устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

6.13 Тепловые сети могут быть кольцевыми и тупиковыми, резервированными и нерезервированными.

Число и места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами следует определять по критерию вероятности безотказной работы.

6.14 Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения.

По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.

6.15 Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической деаэрации допускается использовать техническую воду.

6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

6.17 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м 3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м 3 на 1 МВт — при открытой системе и 30 м 3 на 1 МВт средней нагрузки — при отдельных сетях горячего водоснабжения.

6.19 Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них — от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

6.20 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

6.21 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

6.22 В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

6.23 При расположении группы баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты она должна быть ограждена общим валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать объем воды в наибольшем баке и иметь отвод воды в канализацию.

6.24 Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах не допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах 1-го типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта.

При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения доступа посторонних лиц к бакам.

6.25 Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусматриваться в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.

Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузке на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются.

6.26 Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно теплоты при плановых или вынужденных опорожнениях теплопроводов допускается установка в тепловых сетях специальных баков-накопителей, вместимость которых определяется объемом теплопроводов между двумя секционирующими задвижками.

Надежность

6.27 Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

6.28 Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9?0,97?0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на проектирование более высокие показатели.

6.29 Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

6.30 Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также — числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

6.31 Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

6.32 Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

готовность СЦТ к отопительному сезону;

достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Резервирование

6.33 Следует предусматривать следующие способы резервирования:

применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

резервирование тепловых сетей смежных районов;

устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице 2.

6.34 Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С.

Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.

6.35 Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

6.36 Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий допускается предусматривать местные источники теплоты.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С | ||||

| минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 | ||

| Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до | ||||||

| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |

| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |

| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |

| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |

| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |

| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |

| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Живучесть

6.37 Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

6.38 В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Сбор и возврат конденсата

6.39 Системы сбора и возврата конденсата источнику теплоты следует предусматривать закрытыми, при этом избыточное давление в сборных баках конденсата должно быть не менее 0,005 МПа.

Открытые системы сбора и возврата конденсата допускается предусматривать при количестве возвращаемого конденсата менее 10 т/ч и расстоянии до источника теплоты до 0,5 км.

6.40 Возврат конденсата от конденсатоотводчиков по общей сети допускается применять при разнице в давлении пара перед конденсатоотводчиками не более 0,3 МПа.

При возврате конденсата насосами число насосов, подающих конденсат в общую сеть, не ограничивается.

Параллельная работа насосов и конденсатоотводчиков, отводящих конденсат от потребителей пара на общую конденсатную сеть, не допускается.

6.41 Напорные конденсатопроводы следует рассчитывать по максимальному часовому расходу конденсата, исходя из условий работы трубопроводов полным сечением при всех режимах возврата конденсата и предохранения их от опорожнения при перерывах в подаче конденсата. Давление в сети конденсатопроводов при всех режимах должно приниматься избыточным.

Конденсатопроводы от конденсатоотводчиков до сборных баков конденсата следует рассчитывать с учетом образования пароводяной смеси.

6.42 Удельные потери давления на трение в конденсатопроводах после насосов надлежит принимать не более 100 Па/м при эквивалентной шероховатости внутренней поверхности конденсатопроводов 0,001 м.

6.43 Вместимость сборных баков конденсата, устанавливаемых в тепловых сетях, на тепловых пунктах потребителей должна приниматься не менее 10-минутного максимального расхода конденсата. Число баков при круглогодичной работе следует принимать не менее двух, вместимостью по 50 % каждый. При сезонной работе и менее 3 месяцев в году, а также при максимальном расходе конденсата до 5 т/ч допускается установка одного бака.

При контроле качества конденсата число баков следует принимать, как правило, не менее трех с вместимостью каждого, обеспечивающей по времени проведение анализа конденсата по всем необходимым показателям, но не менее 30-минутного максимального поступления конденсата.

6.44 Подача (производительность) насосов для перекачки конденсата должна определяться по максимальному часовому расходу конденсата.

Напор насоса должен определяться по величине потери давления в конденсатопроводе с учетом высоты подъема конденсата от насосной до сборного бака и величины избыточного давления в сборных баках.

Напор насосов, подающих конденсат в общую сеть, должен определяться с учетом условий их параллельной работы при всех режимах возврата конденсата.

Число насосов в каждой насосной следует принимать не менее двух, один из которых является резервным.

6.45 Постоянный и аварийный сбросы конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускаются после охлаждения его до температуры 40 °С. При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат допускается не охлаждать.

6.46 Возвращаемый от потребителей к источнику теплоты конденсат должен отвечать требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Температура возвращаемого конденсата для открытых и закрытых систем не нормируется.

6.47 В системах сбора и возврата конденсата следует предусматривать использование его теплоты для собственных нужд предприятия.

7 ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

7.1 В системах централизованного теплоснабжения для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий в качестве теплоносителя следует, как правило, принимать воду.

Следует также проверять возможность применения воды как теплоносителя для технологических процессов.

Применение для предприятий в качестве единого теплоносителя пара для технологических процессов, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения допускается при технико-экономическом обосновании.

7.2 Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов.

При наличии в закрытых системах теплоснабжения нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты и в тепловых сетях должна обеспечивать возможность подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение до нормируемого уровня.

7.3 Температура сетевой воды, возвращаемой на тепловые электростанции с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии, определяется технико-экономическим расчетом. Температура сетевой воды, возвращаемой к котельным, не регламентируется.

7.4 При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются:

8 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления до минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 18 °С;

10 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 20 °С.

Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых производственных зданий 16 °С.

7.5 При отсутствии у приемников теплоты в системах отопления и вентиляции автоматических индивидуальных устройств регулирования температуры внутри помещений следует применять в тепловых сетях регулирование температуры теплоносителя:

центральное качественное по нагрузке отопления, по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения — путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения — путем регулирования на источнике теплоты как температуры, так и расхода сетевой воды.

Центральное качественно-количественное регулирование на источнике теплоты может быть дополнено групповым количественным регулированием на тепловых пунктах преимущественно в переходный период отопительного сезона, начиная от точки излома температурного графика с учетом схем присоединения отопительных, вентиляционных установок и горячего водоснабжения, колебаний давления в системе теплоснабжения, наличия и мест размещения баков-аккумуляторов, теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений.

7.6 При центральном качественно-количественном регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна быть:

для закрытых систем теплоснабжения — не менее 70 °С;

для открытых систем теплоснабжения — не менее 60 °С.

При центральном качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

7.7 В системах теплоснабжения, при наличии у потребителя теплоты в системах отопления и вентиляции индивидуальных устройств регулирования температуры воздуха внутри помещений количеством протекающей через приемники сетевой воды, следует применять центральное качественно-количественное регулирование, дополненное групповым количественным регулированием на тепловых пунктах с целью уменьшения колебаний гидравлических и тепловых режимов в конкретных квартальных (микрорайонных) системах в пределах, обеспечивающих качество и устойчивость теплоснабжения.

7.8 Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

7.9 В зданиях общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать регулирование температуры или расхода теплоносителя в тепловых пунктах.

7.10 В жилых и общественных зданиях при отсутствии у отопительных приборов терморегулирующих клапанов следует предусматривать автоматическое регулирование по температурному графику для поддержания средней по зданию температуры внутреннего воздуха.

7.11 Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со срезкой» по температурам.

8 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

8.1 При проектировании новых и реконструкции действующих СЦТ, а также при разработке мероприятий по повышению эксплуатационной готовности и безотказности работы всех звеньев системы расчет гидравлических режимов обязателен.

8.2 Для водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы:

расчетный — по расчетным расходам сетевой воды;

зимний — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;

переходный — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;

летний — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

статический — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

аварийный.

8.3 Расход пара в паровых тепловых сетях, обеспечивающих предприятия с различными суточными режимами работы, следует определять с учетом несовпадения максимальных часовых расходов пара отдельными предприятиями.

Для паропроводов насыщенного пара в суммарном расходе должно учитываться дополнительное количество пара, конденсирующегося за счет потерь теплоты в трубопроводах.

8.4 Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности стальных труб следует принимать:

для паровых тепловых сетей kэ = 0,0002 м;

для водяных тепловых сетей kэ = 0,0005 м;

для сетей горячего водоснабжения kэ = 0,001 м.

При применении в тепловых сетях трубопроводов из других материалов значения эквивалентных шероховатостей допускается принимать при подтверждении их фактической величины испытаниями с учетом срока эксплуатации.

8.5 Диаметры подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение рекомендуется принимать одинаковыми.

8.6 Наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — не менее 25 мм.

8.7 Статическое давление в системах теплоснабжения при теплоносителе воде должно определяться для температуры сетевой воды, равной 100 °С. Следует исключать при статических режимах недопустимое повышение давления в трубопроводах и оборудовании.

8.8 Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно приниматься, исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям.

8.9 Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа) и на 0,1 МПа ниже допустимого давления в системах теплоиспользования потребителей.

8.10 Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения в неотопительный период, а также в подающем и циркуляционном трубопроводах сетей горячего водоснабжения следует принимать не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем горячего водоснабжения потребителей.

8.11 Давление и температура воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должны быть ниже давления кавитации и не должны превышать допускаемых по условиям прочности конструкций насосов.

8.12 Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходах воды.

Напор подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах следует определять по пьезометрическим графикам при максимальных расходах воды в трубопроводах с учетом гидравлических потерь в оборудовании и трубопроводах.

8.13 Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления и проверяться для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный периоды.

Допускается предусматривать установку отдельных групп подпиточных насосов с различными напорами для отопительного, неотопительного периодов и для статического режима.

8.14 Подачу (производительность) рабочих подпиточных насосов на источнике теплоты в закрытых системах теплоснабжения следует принимать равной расходу воды на компенсацию потерь сетевой воды из тепловой сети, а в открытых системах — равной сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение и расхода воды на компенсацию потерь.

8.15 Напор смесительных насосов следует определять по наибольшему перепаду давлений между подающим и обратным трубопроводами.

8.16 Число насосов следует принимать:

сетевых — не менее двух, один из которых является резервным; при пяти рабочих сетевых насосах в одной группе резервный насос допускается не устанавливать;

подкачивающих и смесительных (в тепловых сетях) — не менее трех, один из которых является резервным, при этом резервный насос предусматривается независимо от числа рабочих насосов;

подпиточных — в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один из которых является резервным, в открытых системах — не менее трех, один из которых также является резервным;

в узлах деления водяной тепловой сети на зоны (в узлах рассечки) допускается в закрытых системах теплоснабжения устанавливать один подпиточный насос без резерва, а в открытых системах — один рабочий и один резервный.

Число насосов определяется с учетом их совместной работы на тепловую сеть.

8.17 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Рекомендуется избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий.

8.18 При проектировании СЦТ с расходом теплоты более 100 МВт следует определять необходимость комплексной системы защиты, предотвращающей возникновение гидравлических ударов и недопустимых давлений в оборудовании водоподогревательных установок источников теплоты, в тепловых сетях, системах теплоиспользования потребителей.

9 ТРАССА И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

9.1 В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями).

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территорий детских и лечебных учреждений.

9.2 Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.

Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий не допускается.

9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.

В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400 — 600 мм, давлением Ру ? 1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:

прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;

водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;

при монтаже обязательна 100 %-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов;

запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания;

теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.

Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.

9.4 Прокладка тепловых сетей при рабочем давлении пара выше 2,2 МПа и температуре выше 350 °С в тоннелях совместно с другими инженерными сетями не допускается.

9.5 Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах уклон не должен превышать

12.1 Каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопроводы тепловых сетей должны быть защищены от коррозии.

12.2 Для наружных поверхностей каналов, тоннелей, камер и других конструкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод должна предусматриваться обмазочная изоляция и оклеечная гидроизоляция перекрытий указанных сооружений.

12.3 При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей — гидрозащитную изоляцию.

При невозможности применения попутного дренажа должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция на высоту, превышающую максимальный уровень грунтовых вод на 0,5 м, или другая эффективная гидроизоляция.

При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым покровным слоем устройство попутного дренажа не требуется.

12.4 Для попутного дренажа должны приниматься трубы со сборными элементами, а также готовые трубофильтры. Диаметр дренажных труб должен приниматься по расчету.

12.5 На углах поворота и на прямых участках попутных дренажей следует предусматривать устройство смотровых колодцев не реже чем через 50 м. Отметка дна колодца должна приниматься на 0,3 м ниже отметки заложения примыкающей дренажной трубы.

12.6 Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью не менее 30 % максимального часового количества дренажной воды.

Отвод воды из системы попутного дренажа должен предусматриваться самотеком или откачкой насосами в дождевую канализацию, водоемы или овраги.

12.7 Для откачки воды из системы попутного дренажа должна предусматриваться установка в насосной не менее двух насосов, один из которых является резервным. Подача (производительность) рабочего насоса должна приниматься по величине максимального часового количества поступающей воды с коэффициентом 1,2, учитывающим отвод случайных вод.

12.8 Уклон труб попутного дренажа должен приниматься не менее 0,003.

12.9 Конструкции щитовых неподвижных опор должны приниматься только с воздушным зазором между трубопроводом и опорой и позволять возможность замены трубопровода без разрушения железобетонного тела опоры. В щитовых опорах должны предусматриваться отверстия, обеспечивающие сток воды, и при необходимости отверстия для вентиляции каналов.

12.10 Высота проходных каналов и тоннелей должна быть не менее 1,8 м. Ширина проходов между теплопроводами должна быть равна наружному диаметру неизолированной трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций должна приниматься не менее 2 м. Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 м.

12.11 Для тоннелей следует предусматривать входы с лестницами на расстоянии не более 300 м друг от друга, а также аварийные и входные люки на расстоянии не более 200 м для водяных тепловых сетей.

Входные люки должны предусматриваться во всех конечных точках тупиковых участков тоннелей, на поворотах и в узлах, где по условиям компоновки трубопроводы и арматура затрудняют проход.

12.12 В тоннелях не реже чем через 300 м следует предусматривать монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра прокладываемой трубы плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м.

12.13 Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.

12.14 Из приямков камер и тоннелей в нижних точках должны предусматриваться самотечный отвод случайных вод в сбросные колодцы и устройство отключающих клапанов на входе самотечного трубопровода в колодец. Отвод воды из приямков других камер (не в нижних точках) должен предусматриваться передвижными насосами или непосредственно самотеком в системы канализации с устройством на самотечном трубопроводе гидрозатвора, а в случае возможности обратного хода воды — дополнительно отключающих клапанов.

12.15 В тоннелях надлежит предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию. Вентиляция тоннелей должна обеспечивать как в зимнее, так и летнее время температуру воздуха в тоннелях не выше 40 °С, а на время производства ремонтных работ — не выше 33 °С. Температуру воздуха в тоннелях с 40 до 33 °С допускается снижать с помощью передвижных вентиляционных установок.

Необходимость естественной вентиляции каналов устанавливается в проектах. При применении для теплоизоляции труб материалов, выделяющих в процессе эксплуатации вредные вещества в количествах, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны, устройство вентиляции обязательно.

12.16 Вентиляционные шахты для тоннелей могут совмещаться с входами в них. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами следует определять расчетом.

12.17 При бесканальной прокладке тепловых сетей теплопроводы укладываются на песчаное основание при несущей способности грунтов не менее 0,15 МПа. В слабых грунтах с несущей способностью менее 0,15 МПа рекомендуется устройство искусственного основания.

12.18 Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I — IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах.

12.19 При подземном пересечении дорог и улиц должны соблюдаться требования, изложенные в приложении Б.

12.20 При компенсации температурных расширений за счет углов поворота трассы, П-образных, Г-образных, Z-образных компенсаторов при бесканальной прокладке трубопроводов следует предусматривать амортизирующие прокладки либо каналы (ниши).

Ответвления, которые расположены не у неподвижных опор, также следует предусматривать с амортизирующими прокладками.

Надземная прокладка

12.21 На эстакадах и отдельно стоящих опорах в местах пересечения железных дорог, рек, оврагов и на других труднодоступных для обслуживания трубопроводов участках надлежит предусматривать проходные мостики шириной не менее 0,6 м.

12.22 Расстояние по вертикали от планировочной отметки земли до низа трубопроводов следует принимать:

для низких опор — от 0,3 м до 1,2 м в зависимости от планировки земли и уклонов теплопроводов;

для высоких отдельно стоящих опор и эстакад — для обеспечения проезда под теплопроводами и конструкциями эстакад железнодорожного и автомобильного транспорта.

12.23 При надземной прокладке тепловых сетей должен соблюдаться уклон теплопроводов.

12.24 Для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 м и более, следует предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами.

Лестницы с углом наклона более 75° или высотой более 3 м должны иметь ограждения.

13 ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Защита от внутренней коррозии

13.1 При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от внутренней коррозии и схем подготовки подпиточной воды следует учитывать следующие основные параметры сетевой воды:

водородный показатель рН;

содержание в воде кислорода и свободной угольной кислоты;

содержание сульфатов и хлоридов;

содержание в воде органических примесей (окисляемость воды).

13.2 Защиту труб от внутренней коррозии следует выполнять путем:

повышения рН в пределах рекомендаций ПТЭ;

уменьшения содержания кислорода в сетевой воде;

покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами или применения коррозионно-стойких сталей;

применения безреагентного электрохимического способа обработки воды;

применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды;

применения ингибиторов коррозии.

13.3 Для контроля за внутренней коррозией на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей на выводах с источника теплоты и в наиболее характерных местах следует предусматривать установку индикаторов коррозии.

Защита от наружной коррозии

13.4 При проектировании должны предусматриваться конструктивные решения, предотвращающие наружную коррозию труб тепловой сети, с учетом требований РД 153-34.0-20.518.

13.5 Для конструкций теплопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции с герметичной наружной оболочкой нанесение антикоррозионного покрытия на стальные трубы не требуется, но обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля, сигнализирующей о проникновении влаги в теплоизоляционный слой.

Независимо от способов прокладки при применении труб из ВЧШГ, конструкций теплопроводов в пенополимерминеральной теплоизоляции защита от наружной коррозии металла труб не требуется.

Для конструкций теплопроводов с другими теплоизоляционными материалами независимо от способов прокладки должны применяться антикоррозионные покрытия, наносимые непосредственно на наружную поверхность стальной трубы.

13.6 Неизолированные в заводских условиях концы трубных секций, отводов, тройников и других металлоконструкций должны покрываться антикоррозионным слоем.

13.7 При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительная защита металлических трубопроводов тепловых сетей, кроме конструкций с герметичным защитным покрытием.

13.8 В качестве дополнительной защиты стальных трубопроводов тепловых сетей от коррозии блуждающими токами при подземной прокладке (в непроходных каналах или бесканальной) следует предусматривать мероприятия:

удаление трассы тепловых сетей от рельсовых путей электрифицированного транспорта и уменьшение числа пересечений с ним;

увеличение переходного сопротивления строительных конструкций тепловых сетей путем применения электроизолирующих неподвижных и подвижных опор труб;

увеличение продольной электропроводности трубопроводов путем установки электроперемычек на сальниковых компенсаторах и на фланцевой арматуре;

уравнивание потенциалов между параллельными трубопроводами путем установки поперечных токопроводящих перемычек между смежными трубопроводами при применении электрохимической защиты;

установку электроизолирующих фланцев на трубопроводах на вводе тепловой сети (или в ближайшей камере) к объектам, которые могут являться источниками блуждающих токов (трамвайное депо, тяговые подстанции, ремонтные базы и т.п.);

электрохимическую защиту трубопроводов.

13.9 Поперечные токопроводящие перемычки следует предусматривать в камерах с ответвлениями труб и на транзитных участках тепловых сетей.

13.10 Токопроводящие перемычки на сальниковых компенсаторах должны выполняться из многожильного медного провода, кабеля, стального троса, в остальных случаях допускается применение прутковой или полосовой стали.

Сечение перемычек надлежит определять расчетом и принимать не менее 50 мм 2 по меди. Длину перемычек следует определять с учетом максимального теплового удлинения трубопровода. Стальные перемычки должны иметь защитное покрытие от коррозии.

13.11 Контрольно-измерительные пункты (КИП) для измерения потенциалов трубопроводов с поверхности земли следует устанавливать с интервалом не более 200 м:

в камерах или местах установки неподвижных опор труб вне камер;

в местах установки электроизолирующих фланцев;

в местах пересечения тепловых сетей с рельсовыми путями электрифицированного транспорта; при пересечении более двух путей КИП устанавливаются по обе стороны пересечения с устройством при необходимости специальных камер;

в местах пересечения или при параллельной прокладке со стальными инженерными сетями и сооружениями;

в местах сближения трассы тепловых сетей с пунктами присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных дорог.

13.12 При подземной прокладке теплопроводов для проведения инженерной диагностики коррозионного состояния стальных труб неразрушающими методами следует предусматривать устройство мест доступа к трубам в камерах тепловых сетей.

14 ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

14.1 Тепловые пункты подразделяются на:

индивидуальные тепловые пункты (ИТП) — для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;

центральные тепловые пункты (ЦТП) — то же, двух зданий или более.

14.2 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляются:

преобразование вида теплоносителя или его параметров;

контроль параметров теплоносителя;

учет тепловых нагрузок, расходов теплоносителя и конденсата;

регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам потребления теплоты (через распределительные сети в ЦТП или непосредственно в системы ИТП);

защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

заполнение и подпитка систем потребления теплоты;

сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;

водоподготовка для систем горячего водоснабжения.

В тепловом пункте в зависимости от его назначения и местных условий могут осуществляться все перечисленные мероприятия или только их часть. Приборы контроля параметров теплоносителя и учета расхода теплоты следует предусматривать во всех тепловых пунктах.

14.3 Устройство ИТП ввода обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те мероприятия, которые необходимы для присоединения данного здания и не предусмотрены в ЦТП.

14.4 В закрытых и открытых системах теплоснабжения необходимость устройства ЦТП для жилых и общественных зданий должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.

14.5 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование санитарно-технических систем зданий и сооружений, в том числе повысительные насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

14.6 Основные требования к размещению трубопроводов, оборудования и арматуры в тепловых пунктах следует принимать по приложению В.

14.7 Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям в тепловых пунктах следует предусматривать по схемам, обеспечивающим минимальный расход воды в тепловых сетях, а также экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься:

при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме — равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП;

при независимой схеме — не более чем на 30 °С ниже расчетной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С и не ниже расчетной, принятой в системе потребителя.

Самостоятельные трубопроводы от ЦТП для присоединения систем вентиляции при независимой схеме присоединения систем отопления предусматриваются при максимальной тепловой нагрузке на вентиляцию более 50 % максимальной тепловой нагрузки на отопление.

14.9 При расчете поверхности нагрева водо-водяных водоподогревателей для систем горячего водоснабжения и отопления температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети следует принимать равной температуре в точке излома графика температур воды или минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, а для систем отопления — также температуру воды, соответствующую расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления. В качестве расчетной следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева.

14.10 При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать не менее 60 °С.

14.11 Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из тепловой сети должна поступать:

в водоподогреватели систем отопления — в трубки;

то же, горячего водоснабжения — в межтрубное пространство.

В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное пространство.

Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях допускается применять емкие водоподогреватели, используя их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды при условии соответствия их вместимости требуемой при расчете для баков-аккумуляторов.

Кроме скоростных водоподогревателей возможно применение водоподогревателей других типов, имеющих высокие теплотехнические и эксплуатационные характеристики, малые габариты.

14.12 Минимальное число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:

два, параллельно включенных, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % тепловой нагрузки — для систем отопления зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты;

два, рассчитанных на 75 % тепловой нагрузки каждый, — для систем отопления зданий, сооружаемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С;

один — для остальных систем отопления;

два, параллельно включенных в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % тепловой нагрузки каждый, — для систем горячего водоснабжения.

При максимальной тепловой нагрузке на горячее водоснабжение до 2 МВт допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.

При установке в системах отопления, вентиляции или горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные водоподогреватели можно не предусматривать.

Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели, рассчитанные на тепловую нагрузку в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия.

14.13 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм — для спуска воды в низших точках трубопроводов воды и конденсата.

Допускается устройства для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а за пределами ЦТП в специальных камерах.

14.14 Грязевики следует устанавливать:

в тепловом пункте на подающих трубопроводах на вводе;

на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и теплоты — не более одного;

в ИТП — независимо от наличия их в ЦТП;

в тепловых узлах потребителей 3-й категории — на подающем трубопроводе на вводе.

Перед механическими водосчетчиками (крыльчатыми, турбинными), пластинчатыми теплообменниками и другим оборудованием по ходу воды следует устанавливать фильтры (по требованию предприятия-изготовителя).

14.15 В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и теплоты.

Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные трубопроводы.

14.16 Для защиты от внутренней коррозии и образования накипи трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям через водоподогреватели, следует предусматривать обработку воды, осуществляемую, как правило, в ЦТП. В ИТП допускается применение только магнитной и силикатной обработки воды.

14.17 Обработка питьевой воды не должна ухудшать ее санитарно-гигиенических показателей. Реагенты и материалы, применяемые для обработки воды, имеющие непосредственный контакт с водой, поступающей в систему горячего водоснабжения, должны быть разрешены органами Госсанэпиднадзора России для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

14.18 При установке баков-аккумуляторов для систем горячего водоснабжения в тепловых пунктах с вакуумной деаэрацией необходимо предусматривать защиту внутренней поверхности баков от коррозии и воды в них от аэрации путем применения герметизирующих жидкостей. При отсутствии вакуумной деаэрации внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии за счет применения защитных покрытий или катодной защиты. В конструкции бака следует предусматривать устройство, исключающее попадание герметизирующей жидкости в систему горячего водоснабжения.

14.19 Для тепловых пунктов следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28 °С, в теплый период года — на 5 °С выше температуры наружного воздуха по параметрам А. При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допускаемой температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.

14.20 В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды — устраивать водосборный приямок размером не менее 0,5 ? 0,5 ? 0,8 м. Приямок перекрывается съемной решеткой.

Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа следует предусматривать один дренажный насос. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.

14.21 В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по предотвращению превышения уровней шума, допускаемых для помещений жилых и общественных зданий. Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно под или над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных учреждений, спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, пансионатов, палатами и операционными больниц, помещениями с длительным пребыванием больных, кабинетами врачей, зрительными залами зрелищных предприятий.

14.22 Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен перечисленных помещений должны быть не менее 25 м.

В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 15 м при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по санитарным нормам уровня.

14.23 Тепловые пункты по размещению на генеральном плане подразделяются на отдельно стоящие, пристроенные к зданиям и сооружениям и встроенные в здания и сооружения.

14.24 Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать в отдельных помещениях у наружных стен зданий.