Противопожарные водопроводы высотных зданий

К высотным зданиям относят здания жилого назначения высотой от 75 до 100 м включительно, общественного и многофункционального назначения высотой от 50 до 200 м включительно. Высота здания – разность отметок от поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа не считая технического. При такой высоте подача стволов на верхние этажи затруднена, а надежная работа насосно-рукавных систем при пожаре не гарантируется, так как для создания струй с радиусом компактной части 16 м на насосах необходимо поддерживать напор 100 м и более, что позволяет использовать пожарные рукава только 1 категории.

Для уменьшения напора во внутренних водопроводных сетях высотные здания разбиваются на зоны, в каждой из которых устраиваются самостоятельные сети противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения [11, 60, 61, 70]. Водопроводы, расположенные в зонах, называются зонными. Высота зоны не должна превышать:

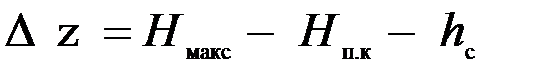

где DZ – высота зоны;

Нмакс – максимальный гидродинамический напор на отметке нижних пожарных кранов ( 100 м);

НПК – требуемый свободный напор из самого высокорасположенного пожарного крана;

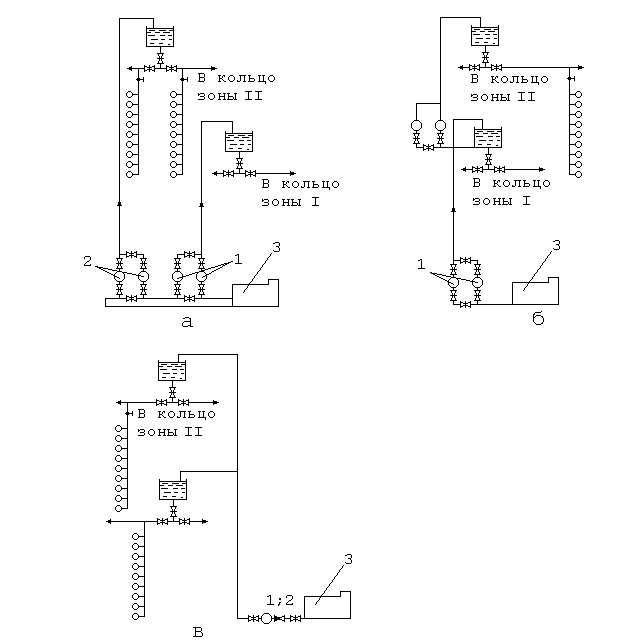

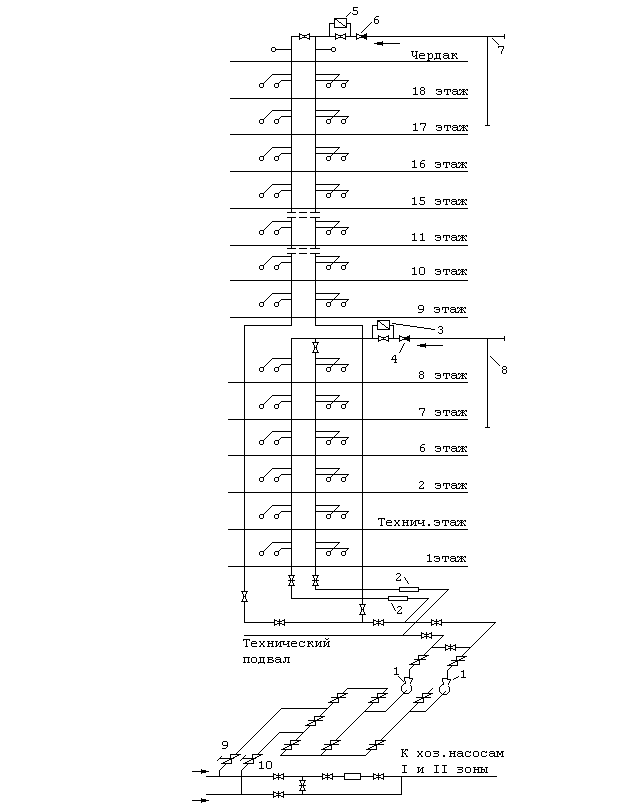

| а – параллельная; б – последовательная 1 – насосы первой зоны; 2 – насосы второй зоны; 3 – резервуары Рисунок 4.12 – Схемы подачи воды в высотных зданиях |

Количество зон должно быть обосновано и экономически, т.к. с ростом зон происходит рост себестоимости, но уменьшение энергии на подъем воды.

Зонное водоснабжение осуществляется по двум схемам: параллельной и последовательной.

При параллельной схеме (рисунок 4.12 а), вода подается в каждую зону насосами, установленными внизу здания. При последовательном зони-ровании насосы одной зоны должны подать такое количество воды, чтобы обеспечить водопотребление во всех зонах, расположенных выше. Последовательная схема (рисунок 4.12, б), менее надежна, чем параллельная, так как при аварии одного какого-либо элемента системы все вышераспо-ложенные этажи могут остаться без воды. Поэтому последовательная схема должна быть обязательно дополнена запасной (общей) схемой со своим насосом, который может подавать воду в любой бак. Последовательные схемы менее надежны, чем параллельные и значительно реже применяются на практике. Преимущество параллельной схемы в том, что все насосы расположены в одном месте – в подвальном помещении, удобном для обслуживания. Каждая зона работает независимо одна от другой, но параллельная схема требует больше труб, чем последовательная. Недостатком параллельной схемы является и то, что для каждой зоны насосы подбираются разной мощности.

Как при последовательной, так и при параллельной схеме, каждая зона имеет свои хозяйственные и пожарные насосы и водонапорные баки.

При понижении уровня воды в водонапорном баке от реле уровня включаются хозяйственно-питьевые насосы, которые пополняют запас воды. При работе пожарных кранов уровень воды в водонапорном баке резко падает, и тогда от реле уровня включается пожарный насос зоны, в которой произошел пожар.

От наружной водопроводной сети воду подают во внутреннюю зонную систему по двум вводам. Если в наружной водопроводной сети недостаточен расход воды, то у здания предусматривают устройство запасного резервуара.

В водонапорные баки вода подается хозяйственными насосами, а из них – к водоразборным устройствам хозяйственной зоны. Кроме того, водонапорный бак через специальные устройства (трубопровод) питает сеть зонного пожарного водопровода, т.е. пожарный водопровод каждой зоны находится постоянно под давлением водонапорного бака.

Так как на пожарных стояках зоны устраивается более 12 пожарных кранов, и, следовательно, устройство тупиковых сетей недопустимо, сети водопровода каждой зоны должны быть закольцованными по вертикали.

Для надежности работы пожарного водопровода вода забирается насосами из магистрального кольца и подается по двум вводам во внутреннюю водопроводную сеть. Магистральное кольцо питается от городской сети также по двум вводам. На вводах и магистральном кольце установлена задвижка таким образом, чтобы при аварии можно было подавать и забирать воду любым насосом и из любого ввода.

Включение пожарных насосов может осуществляться от реле давления и дистанционно от кнопок, выведенных в ящики пожарных кранов. Иногда гарантированный напор водопроводной сети у ввода значительный. В этом случае пожарные краны нижних этажей могут находиться под напором наружной водопроводной сети.

В высотных зданиях внутренние водопроводы устраивают раздельными. Разделение сетей обуславливается значительной разностью напоров, требуемых для пожарных кранов и питьевых приборов. Так, свободный напор у пожарного крана для создания струи с радиусом компактной части 16 м должен быть равен 25-30 м, тогда как у хозяйственно-питьевых приборов достаточно поддерживать 3-4 м.

С целью концентрации пожарных струй на пожарных стояках устраивают спаренные пожарные краны, оборудованные рукавами Ø 66 мм и стволами Ø 19 мм.

На внутреннем водопроводе должны устраиваться ремонтные задвижки с таким расчетом, чтобы отключалось не более одного пожарного стояка. Пожарные насосы должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное включение. Причем автоматическое включение пожарных насосов должно осуществляться после израсходования 2-х минутного пожарного запаса воды в баках. Оставшийся 8-ми минутный запас предусматривается для тушения пожара при пуске насосов вручную.

Дистанционный пуск пожарных насосов осуществляется от кнопок, установленных у пожарных кранов. Кнопки дистанционного пуска должны быть обязательно установлены у верхних пожарных кранов, если высота установки водонапорного бака не обеспечивает создания у них потребных напоров.

Для надежной работы пожарные насосы рекомендуется подсоединять к магистральному кольцу, проложенному в помещении насосной.

Сети противопожарных водопроводов каждой зоны должны иметь два патрубка диаметром 77 мм, выведенных наружу и оборудованных полугайками для подсоединения рукавов пожарного автомобиля.

В случае устройства внутреннего водопровода по схеме с подачей воды хозяйственными насосами по пожарным стоякам, вводы следует рассчитывать на одновременный пропуск пожарного и максимального хозяйственно-питьевого расходов.

Требуемый напор для тушения пожара определяется по наиболее удаленному и высокорасположенному пожарному крану. Пожарные краны, расположенные в нижних этажах, будут находиться под большим давлением, поэтому и расходы воды из них будут больше, чем из верхних кранов. Следовательно, требуемый напор для насосов и высота установки водонапорных баков должны определяться для кранов, расположенных в верхних этажах, а подача насосов и объем баков – для кранов, расположенных в нижних этажах здания. Это приводит к увеличению емкости бака и, следовательно, к увеличению строительных затрат, а также требует установки насосов с большей подачей.

15. Особенности устройства пожарных водопроводов в зданиях повышенной этажности.

К зданиям повышенной этажности относят здания с 17 этажами и более. В таких зданиях устраивают специальные противопожарные водопроводы со своими насосными станциями, водонапорными и гидропневмобаками, беспечивающими создание полного расчетного напора воды для целей пожаротушения. Для уменьшения напора во внутренних водопроводных сетях высотное здание разбивают на зоны, в каждой из которых устраиваются самостоятельные сети противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода. Водопроводы, расположенные в зонах, называются зонными.

Число зон должно быть обосновано экономически.

Зонное водоснабжение осуществляется по двум основным схемам: параллельной и последовательной. При параллельной схеме вода подается в каждую зону насосами, установленными внизу здания, при последовательной схеме вода подается из зоны в зону.

Каждая схема имеет свои хозяйственные и пожарные насосы и водонапорные баки (пневмобаки).

При понижении уровня воды в водонапорном баке от реле уровня включаются хозяйственно –питьевые насосы, которые дополняют запас воды. При работе пожарных кранов уровень воды в водонапорном баке резко падает, и тогда от реле уровня (неприкосновенного запаса) или струйного реле включается пожарный насос зоны, в которой произошел пожар. От наружной водопроводной сети воду подают во внутреннюю зонную систему по двум вводам. Если в наружной водопроводной сети недостаточен расход воды, то у здания предусматривают устройство запасного резервуара.

В водонапорные баки вода подается хозяйственными насосами, а из них – к водозаборным устройствам хозяйственной сети данной зоны.

В случае устройства водопровода по принципу последовательного зонирования последовательная система должна быть дополнена общей системой, при которой вода может подаваться в любой бак дополнительным насосом. Каждая зона работает независимо друг от друга. Но параллельная система требует больше труб, чем последовательная.

Противопожарные водопроводы зданий повышенной этажности

Схемы противопожарных водопроводов. К зданиям повышенной этажности относят здания 17 этажей и более. При такой (более 50 м) высоте подача стволов на верхние этажи затруднительна, а надежная работа насосно-рукавных систем при пожаре не гарантируется, так как для создания струй с радиусом компактной части 16 м на насосах необходимо поддерживать напор 100 м и более, тогда как рукава, бывшие в употреблении, выдерживают напор 70–90 м. Поэтому в таких зданиях устраивают специальные противопожарные водопроводы со своими насосными станциями, водонапорными и гидропневмобаками, обеспечивающими создание полного расчетного напора воды для целей пожаротушения.

Для уменьшения напора во внутренних водопроводных сетях высотное здание разбивают на зоны, в каждой из которых устраиваются самостоятельные сети противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода. Водопроводы, расположенные в зонах, называют зонными. Высота зоны не должна превышать величины

где

Кроме того, число зон должно быть обосновано экономически. Заметим, что с увеличением числа зон возрастают строительные затраты, но уменьшается количество энергии, необходимой для подъема воды. Поэтому число зон должно быть таким, чтобы, во-первых, выполнялось техническое требование эксплуатации пожарного водопровода (Нмакс = 90 м), обеспечивающее надежность подачи воды, во-вторых, строительные и эксплуатационные затраты были минимальными.

Зонное водоснабжение осуществляется по двум основным схемам: параллельной и последовательной. При параллельной схеме (рис. 6.13,а) вода подается в каждую зону насосами, установленными внизу здания, при последовательной схеме (рис. 6.13,б) вода подается из зоны в зону.

Рис. 6.13. Схемы подачи воды в зданиях повышенной этажности:

а – параллельная; б – последовательная; в – общая; 1 – насосы зоны I; 2 – насосы зоны II; 3 – резервуары

Как при последовательной, так и при параллельной схемах каждая зона имеет свои хозяйственные и пожарные насосы и водонапорные баки (или пневмобаки).

При понижении уровня воды в водонапорном баке от реле уровня включаются хозяйственно-питьевые насосы, которые дополняют запас воды.

При работе пожарных кранов уровень воды в водонапорном баке резко падает, и тогда от реле уровня (неприкосновенного запаса) или струйного реле включается пожарный насос зоны, в которой произошел пожар.

От наружной водопроводной сети воду подают во внутреннюю зонную систему по двум вводам. Если в наружной водопроводной сети недостаточен расход воды, то у здания предусматривают устройство запасного резервуара.

В водонапорные баки вода подается хозяйственными насосами, а из них – к водоразборным устройствам хозяйственной сети данной зоны. Кроме того, водонапорный бак через специальный трубопровод питает сеть зонного пожарного водопровода, т.е. пожарный водопровод каждой зоны находится постоянно под давлением водонапорного бака.

Вполне очевидно, что при последовательном зонировании насосы одной зоны должны подать такое количество воды, чтобы обеспечить водопотребление во всех зонах, расположенных выше. Следовательно, при аварии одного из элементов системы вышележащие этажи могут остаться без воды. Поэтому последовательная схема менее надежна, чем параллельная, и значительно реже применяется в практике строительства внутренних водопроводов.

В случае устройства водопровода по принципу последовательного зонирования последовательная система должна быть дополнена общей системой (рис. 6.13,в), при которой вода может подаваться в любой бак дополнительным насосом.

К преимуществам параллельной системы следует отнести и удобство обслуживания насосной станции, так как все насосы расположены в одном (подвальном) помещении.

Каждая зона работает независимо друг от друга. Но параллельная система требует больше труб, чем последовательная.

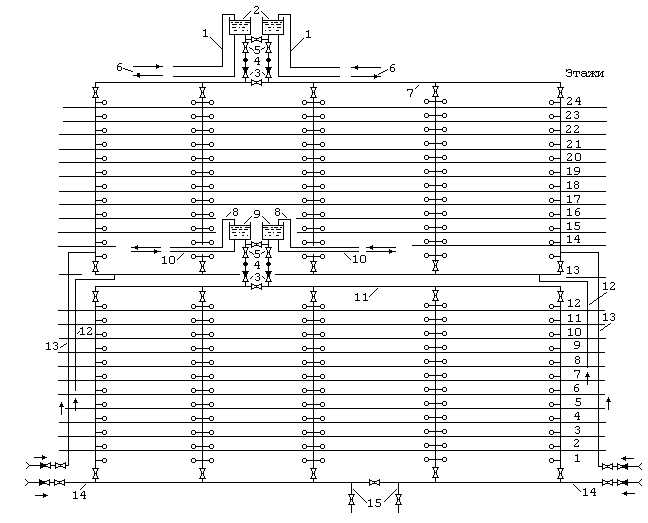

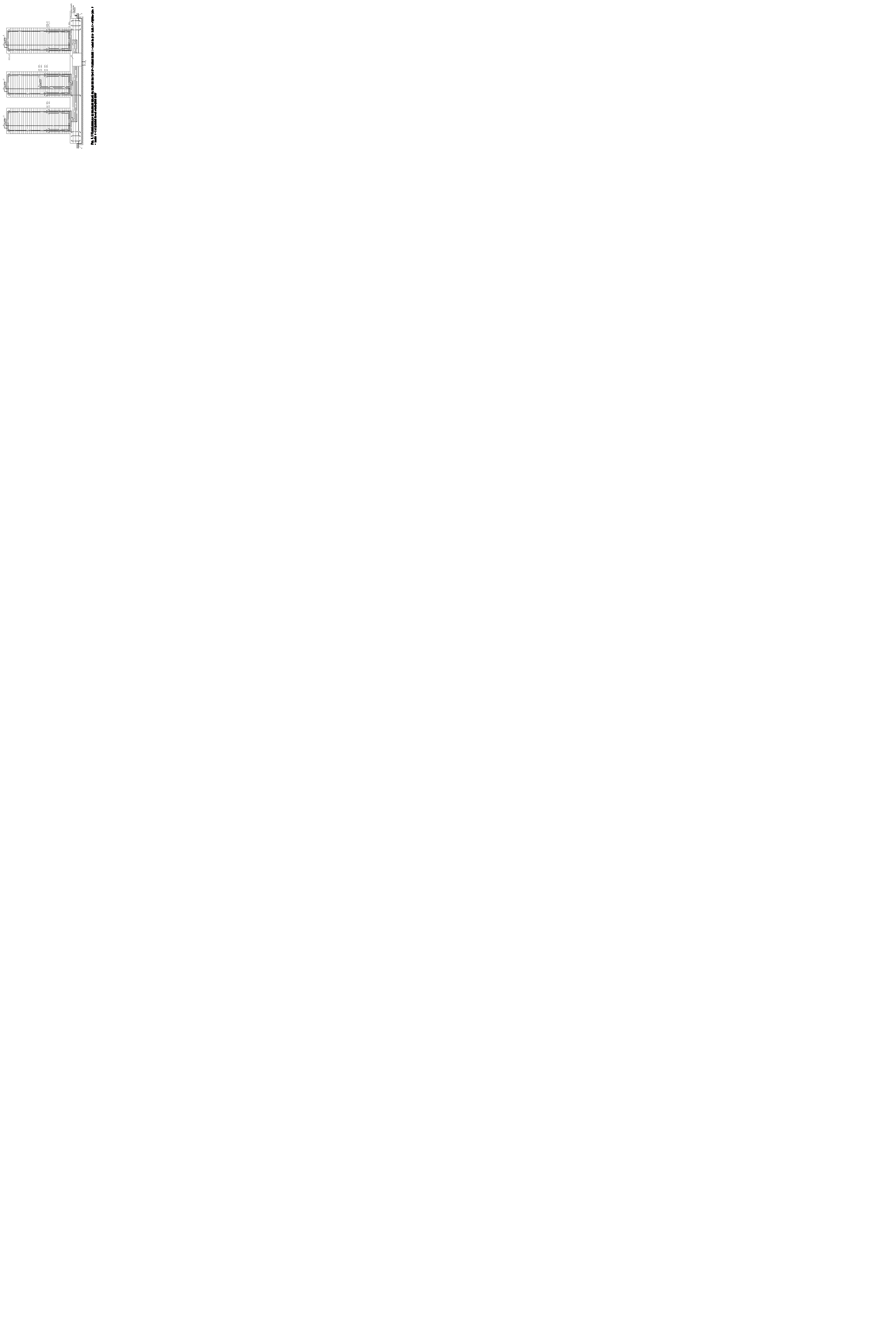

В дальнейшем рассмотрим наиболее часто применяемые схемы внутренних водопроводов зданий повышенной этажности. На рисунке 6.14 представлена схема двухзонного внутреннего противопожарного водопровода.

По трубопроводам 1 вода хозяйственно-питьевыми насосами подается в баки 2 зоны II, а по трубопроводам 8 – в баки 9 зоны I. Вода из баков в хозяйственно-питьевую сеть поступает по трубопроводам 6 и 10. Каждая зона имеет свои водопроводные сети 7 и 11 с пожарными кранами, в которые пожарными насосами вода подается по трубопроводам 12 и 15. Сеть противопожарного водопровода оборудована спаренными пожарными кранами (показано по одному пожарному крану). Включение пожарных насосов производится от струйных реле 4, установленных на питательных трубопроводах с обратными клапанами 3 и задвижками 5, которые соединяют водонапорные баки и сети зоны противопожарного водопровода. Для подачи воды автонасосами противопожарные сети каждой зоны оборудованы двумя патрубками диаметром 77 мм, выведенными наружу.

Рис. 6.14. Схема двухзонного внутреннего противопожарного водопровода:

1 – трубопроводы подачи воды от хозяйственно-питьевых насосов вбаки зоны II; 2 – баки зоны II; 3 – обратные клапаны; 4 – струйные реле;

5 – задвижки; 6 – трубопроводы подачи воды из баков в хозяйственно-питьевую сеть (на рисунке не показана); 7 – водопроводная сеть с пожарными кранами зоны II; 8 –- трубопроводы для подачи воды от хозяйственно-питьевых насосов в баки зоны I; 9 – баки зоны I; 10 – трубопроводы для подачи воды из баков в хозяйственно-питьевую сеть; 11 – водопроводная сеть с пожарными кранами I зоны; 12 – трубопровод для подачи воды от пожарных насосовII зоны; 13 – трубопроводы для подачи воды во зону II; 14 – трубопроводы с соединительными головками на конце для подачи воды автонасосами в противопожарные сети зон;

15 – трубопроводы для подачи воды от пожарных насосов зоны I

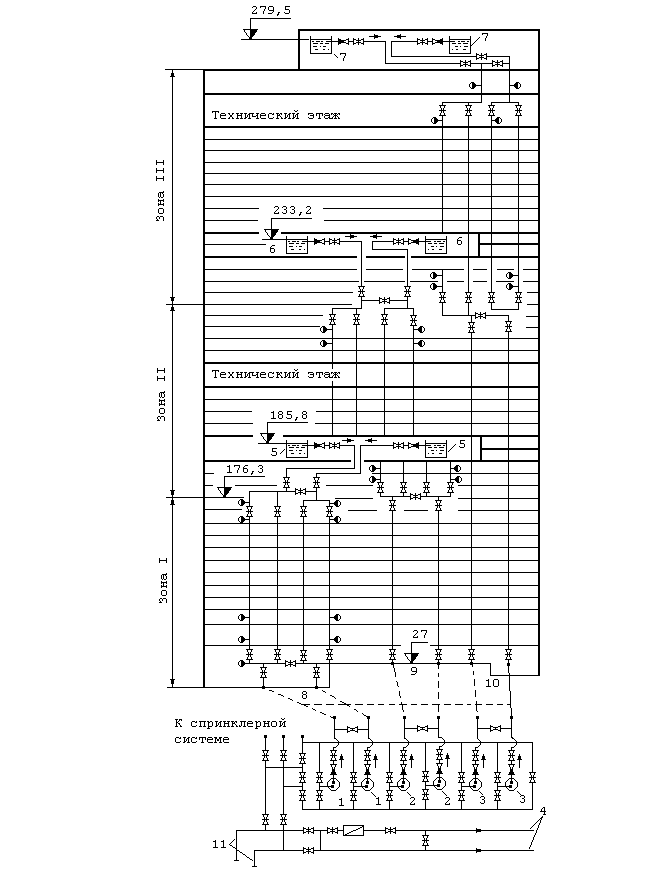

На рисунке 6.15 показана схема трёхзонного водоснабжения 38-этажного здания. Внутренний пожарный водопровод имеет три зоны: зона I включает подвал и 1– 12-й этажи; зона II – 13–25-й этажи; зона III – 26–38-й этажи.

Рис. 6.15. Схема трёхзонного водоснабжения 38-этажного здания:

1, 2, 3 – пожарные насосы зон; 4 – трубопроводы, питающие хозяйственные насосы; 5, 6, 7 – водонапорные баки;

8, 9, 10 – трубопроводы, питающие внутреннюю пожарную сеть зон; 11 – вводы

Сеть пожарного водопровода оборудована спаренными пожарными кранами (на рис. 6.15 показано по одному пожарному крану). Включение пожарных насосов производится от струйных реле, установленных на выводе сети из бака. Кроме того, автоматическое включение насосов может осуществляться также и от реле уровня при понижении уровня пожарного запаса воды в баке.

Для надежности работы пожарного водопровода вода забирается насосами из магистрального кольца и подается по двум вводам во внутреннюю водопроводную сеть. Магистральное кольцо питается от городской сети также по двум вводам. На вводах и магистральном кольце установлены задвижки таким образом, чтобы при аварии можно было подавать и забирать воду любым насосом и из любого ввода.

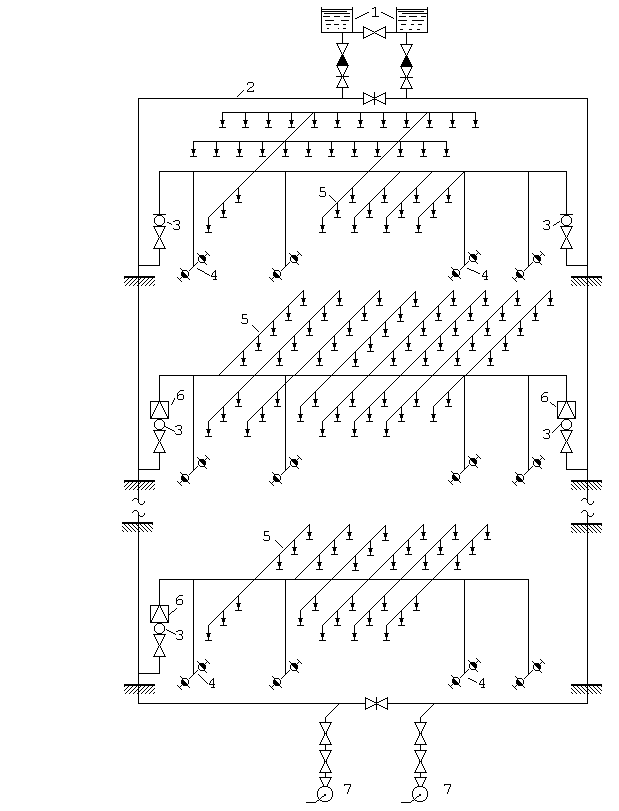

В жилых домах и гостиницах, когда водопотребление равномерно и возможна круглосуточная работа хозяйственно-питьевых насосов, для поддержания напора в противопожарной сети ее соединяют с внутренней хозяйственно-питьевой сетью (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Схема объединенного водопровода 22-этажного здания

Хозяйственно-питьевая сеть питается следующим образом: зона I (сеть 1) от городской наружной сети; зона II – (сеть 2) от хозяйственных насосов 4, подающих воду по пожарным стоякам 3. В случае пожара включаются пожарные насосы 5 и подают воду к пожарным кранам. Так как пожарные насосы создают давление гораздо большее, чем хозяйственные, при пожаре при помощи регулятора давления 6 сеть хозяйственно-питьевого водопровода отключается. К недостаткам такой схемы следует отнести трудность устройства автоматики включения пожарных насосов.

Включение пожарных насосов может осуществляться от реле давления (электроконтактных манометров) и дистанционно от кнопок около внутренних пожарных кранов.

Иногда гарантированный напор у ввода значительный. В этом случае пожарные краны нижних этажей могут находиться под напором наружной водопроводной сети (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Схема объединенного водопровода 22-этажного здания

В жилых зданиях-башнях высотой 17-20 этажей может быть применена упрощенная схема подачи воды без установки баков (рис. 6.18). Неравномерность водопотребления при этом регулируется «ступенчатой» работой хозяйственно-питьевых насосов, которые поддерживают также постоянные давления у внутренних пожарных кранов.

Рис. 6.18. Схема водоснабжения без установки баков

Вода из городской сети поступает через водомер к хозяйственным насосам и подается ими в хозяйственно-питьевую сеть 7 верхней зоны и 8 нижней зоны. К пожарным насосам 1 вода поступает непосредственно от городской сети.

Напор пожарных насосов определяют для зоны II (верхней). Для снижения давления в нижней зоне до расчетного установлен регулятор давления 2. Пожарные водопроводы каждой зоны постоянно находятся под напором хозяйственно-питьевых водопроводов 7 и 8. При пожаре вода начинает поступать через пожарные краны из хозяйственно-питьевого водопровода через обратные клапаны 4 и 6 и реле контроля протекания жидкости (РКПЖ-1) 3 или 5. При движении жидкости реле срабатывает и включает пожарный насос, а также открывает задвижки 9 и 10 на вводах (остальные задвижки постоянно открыты).

В жилых кварталах, где имеется несколько высотных зданий, расположенных недалеко друг от друга, могут быть предусмотрены объединенные внутренние водопроводы (рис. 6.19). Каждое здание разбито на две зоны: зона I включает подвал и 1–12-й этажи; зона II–13–27-й этажи. В среднем здании на 15-м этаже установлен бак, обеспечивающий первоначальную работу внутренних пожарных кранов I зоны всех зданий. Зона II каждого здания имеет свой водонапорный бак. Пожарные и хозяйственные насосы устанавливаются в помещении центрального насосно-бой-лерного пункта. Магистральная сеть, подающая воду к каждому зданию, кольцевая.

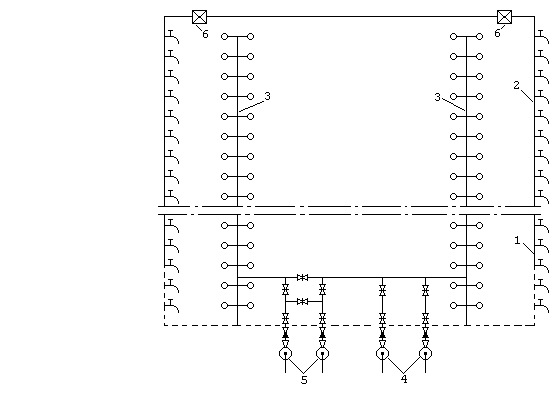

В зданиях высотой десять этажей и более применяют автоматические системы пожаротушения, которые нередко объединяют с внутренним противопожарным водопроводом. Одна из возможных схем такого водоснабжения показана на рисунке 6.20.

Для уменьшения магистральных спринклерных и дренчерных сетей в здании монтируется вертикальное напорное кольцо 2, от которого вода будет подаваться в автоматические системы пожаротушения и внутренние пожарные краны каждого этажа. Для снижения напора в нижних этажах установлены регуляторы давления или дисковые диафрагмы 6.

Рис. 6.20. Схема спринклерной системы и внутренних пожарных кранов в здании повышенной этажности:

1 – водонапорные баки; 2 – высоконапорное кольцо; 3 – узел управления, состоящий из задвижки, контрольно-сигнального клапана с универсальным сигнализатором (СДУ); 4 – спаренные внутренние пожарные краны; 5 – спринклерная сеть; 6 – регулятор давления; 7 – насосы

При пожаре спринклеры срабатывают или же в работу включаются внутренние пожарные краны, давление в распределительных линиях падает, за счет давления воды от напорного магистрального кольца вскрывается КСК и вода поступает в спринклерную систему и одновременно к универсальному сигнализатору давления (СДУ) 3, который включает пожарный насос и подает сигнал тревоги. Постоянное давление во всей объединенной системе поддерживается водонапорным баком 1 или гидропневматическим баком. Максимальный гидростатический напор у КСК должен быть не более 90 м.

Если по расчёту напор больше 90 м, необходимо всю систему автоматического пожаротушения разбить на две-три зоны. В каждой зоне должно быть магистральное кольцо с подачей воды в распределительную сеть через узел управления.

В целях концентрации пожарных струй на пожарных стояках устанавливают спаренные пожарные краны, оборудованные рукавами диаметром 66 мм и стволами с насадками диаметром 19 мм. В том случае, если в высотных зданиях устраивают незадымляемые лестничные клетки (с подпором воздуха или с входом в них через воздушную зону по балконам или лоджиям), устанавливать в них пожарные краны не рекомендуется, так как при прокладке пожарных рукавов лестничные клетки через открытые двери могут быстро задымляться.

На внутренней водопроводной сети должны быть установлены ремонтные задвижки с таким расчетом, чтобы отключалось не более одного пожарного стояка.

Пожарные насосы должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное управление. Причем автоматическое включение пожарных насосов должно осуществляться после израсходования двухминутного пожарного запаса воды в баках. Оставшийся восьмиминутный запас воды в баках предусматривается для тушения пожара при пуске пожарных насосов вручную (в случае выхода из строя автоматических пусковых устройств).

Дистанционный пуск пожарных насосов осуществляется от кнопок, установленных у пожарных кранов. Кнопки дистанционного пуска должны быть обязательно установлены у верхних пожарных кранов, если высота установки водонапорных баков не обеспечивает создание у них потребных напоров.

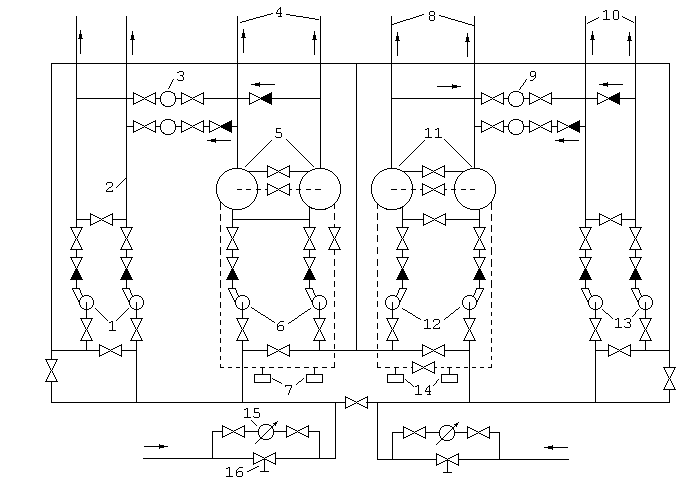

Для надежной работы пожарные насосы рекомендуется подсоеди- нять к магистральному кольцу, проложенному в помещении насосной (рис. 6.21).

Сети противопожарных водопроводов каждой зоны должны иметь два патрубка диаметром 77 мм, выведенных наружу и оборудованных полугайками для присоединения рукавов пожарных автомобилей.

Гидравлический расчет водопроводов высотных зданий проводится по следующей методике.

Если нормативный расход равен 3 ∙ 5 ∙ 10 -3 =15 ∙ 10 -3 м 3 /с (3 струи по 5 ∙ 10 -3 м 3 /с каждая), то к расчету принимают два смежных, наиболее удаленных от насосной станции пожарных стояка с работой высокорасположенных пожарных кранов: двух пожарных кранов на одном стояке (один на верхнем этаже, другой на этаже ниже) и одного верхнего пожарного крана на другом, т.е. пожарный стояк рассчитывается на пропуск не менее 10 ∙ 10 -3 м 3 /с.

При нормативном расходе 4 × 5 ×10 -3 = 20 × 10 -3 м 3 /с на каждом стояке берется по два пожарных крана: один на верхнем этаже и один на нижерасположенном этаже.

Рис. 6.21. Насосная станция высотного здания с пневматическими установками:

1 – пожарные насосы зоны I; 2 – трубопроводы подачи воды в противопожарную сеть зоны I; 3 – струйное реле; 4 – трубопроводы подачи воды в хозяйственно-питьевую сеть зоны I; 5 –пневмобаки зоны I; 6 – хозяйственно-питьевые насосы зоны I; 7 – компрессоры, подающие воздух в пневматические баки зоны I; 8 – трубопроводы подачи воды в хозяйственно-питьевую сеть зоны II; 9 – струйное реле; 10 – трубопроводы подачи воды в противопожарную сеть зоны II; 11 – пневматические баки зоны II; 12 – хозяйственно-питьевые насосы зоны II; 13 – пожарные насосы зоны II; 14 – компрессоры, подающие воздух в пневматические баки зоны II; 15 – водомеры; 16 – электрозадвижки на вводах

Если нормативный расход равен 8 × 5 × 10 -3 = 40 × 10 -3 м 3 /с, то каждый стояк рассчитывают не менее чем на 5 × 2 × 2 × 10 -3 = 20 × 10 -3 м 3 /с, где 2 – два спаренных пожарных крана и 2 – два этажа, то есть на каждом этаже от одного стояка работают по 2 пожарных крана.

В случае устройства внутреннего водопровода по схеме с подачей воды хозяйственными насосами по пожарным стоякам вводы следует рассчитывать на одновременный пропуск пожарного и максимального хозяйственного расходов.

Как уже отмечалось, требуемый напор для тушения пожара определяется по наиболее удаленному и высоко расположенному крану. Пожарные краны, расположенные в нижних этажах, будут находиться под большим давлением, поэтому и расход воды из них будет больше, чем из верхних кранов. Следовательно, требуемый напор для насосов и высота установки водонапорных баков должны определяться по кранам, расположенным в верхних этажах, а подача насосов и объём баков – по кранам, расположенным в нижних этажах здания. Это приводит к увеличению емкости бака и, следовательно, к увеличению строительных затрат, а также требует установки насосов с большой подачей, что связано с увеличением эксплуатационных затрат.

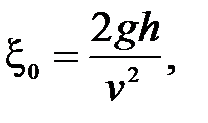

Для того чтобы исключить указанные недостатки, устанавливают диафрагмы у нижних пожарных кранов. Диафрагмы увеличивают сопротивление пожарного крана, вследствие чего расход воды из него уменьшается. Диаметр диафрагм подбирается таким, чтобы все пожарные краны пропускали только расчетное количество воды. Для определения диаметра диафрагмы используют известную из курса гидравлики формулу Дарси — Вейсбаха:

откуда

где x0 – коэффициент сопротивления диафрагмы; h = Нн — Нв – разность напора нижнего пожарного крана и расчётного напора верхнего крана;

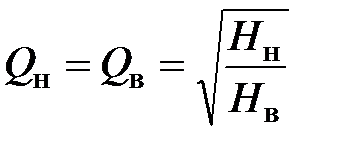

Скорость движения воды в пожарном кране может быть определена из уравнения неразрывности потока

где Qн – расход воды из нижнего пожарного крана; ω – площадь сечения пожарного крана.

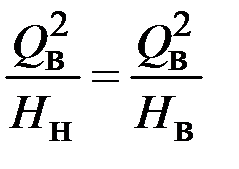

Так как расход воды нижнего пожарного Qн крана связан с расходом воды из верхнего пожарного крана соотношением

При известном значении x0 по таблице 6.5 подбирают отношение площадей живого сечения крана w и диафрагмы w0.

| x0 | 43,8 | 17,5 | 7,8 | 3,75 | 1,8 | 0,8 | |

| w0 / w | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Так как w0 /w = d0 2 /d 2 , то диаметр отверстия диафрагмы может быть определен по формуле

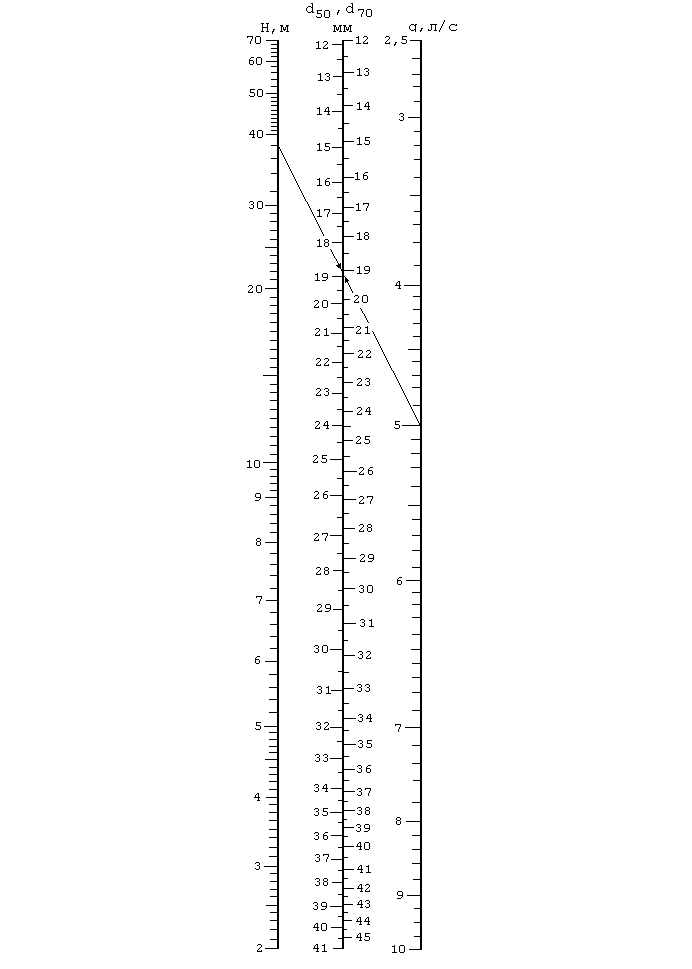

| Рис. 6.22. Номограмма для подбора диафрагм |

Диафрагму следует устанавливать перед полугайкой так, чтобы она была постоянно под наблюдением. Количество диафрагм различных диаметров должно быть по возможности наименьшим (обычно не более трех).