- Как наладить, отрегулировать, отбалансировать систему обогрева

- Если не хватает мощности радиаторов

- Простые причины неполадок системы отопления

- Балансировка системы с помощью кранов-регуляторов

- Пример, как отрегулировать отопление в одноэтажном доме

- Принципы регулировки

- Пример для двухэтажного дома

- Наладка по проекту

- Шумящий радиатор

- Пусконаладочные работы системы отопления: как наладить систему отопления честного дома, опрессовка и регулировка

- Суть процессов испытания системы и ее запуск

- Опрессовка отопительной системы частного дома

- Когда проводится опрессовка системы отопления

- Для чего нужна опрессовка?

- Тестовое испытание и прогрев системы отопления

- Метод проб и ошибок

- Температурный метод наладки

- Проектный (расчётный) метод

- Пропорциональный метод

- Компенсационный метод регулировки

- Восстановление системы после промерзания.

Как наладить, отрегулировать, отбалансировать систему обогрева

Нередкая ситуация – один радиатор горячее другого, чего не должно быть. Или в одном месте дома прохладно, а в другом жарко. Значит, систему отопления нужно как-то наладить, как говорят специалисты, – отбалансировать. Возможно, что для этого не нужно вовсе вызывать сантехника, а отрегулировать отопление можно и своими руками.

Для этого на каждом радиаторе или между плечами системы должны быть установлены регулировочные краны или (и) балансировочные клапаны.

Но в некоторых случаях систему нужно переделывать. Далее подробней о возможных неполадках в отоплении и правилах балансировки.

Если не хватает мощности радиаторов

Бывает и так, что отбалансировать систему отопления затруднительно, так как распределение мощности радиаторов совсем не соответствует теплопотерям комнат.

Рекомендации по подбору радиаторов следующие: на 10 м кв. площади – 1 кВт, но это значение умножают на 1,2 если в комнате одно окно, 1,3 если окно большое, 1,4 если два окна и комната угловая, 1,5 если там уже 3 окна или большая площадь остекления.

Кроме того мощность радиатора указывается для температуры 90 градусов, но ведь топить собираемся максимум на 70 градусов, не так ли? Значит, теплопотери умножаем еще на 1,3. А если применяется низкотемпературный обогрев – не более 50 градусов, то еще раз умножаем на 1,3.

Почему низкотемпературный обогрев самый комфортный и экономичный? Подробней об экономичных конденсационных котлах

Мощность одной секции алюминиевого, биметаталлического радиатора (толщиной и шириной примерно 80 мм), или чугунного радиатора (старого образца типа МС-140) составляет приблизительно 170 — 180 Вт. Наборку из 7 секций принято считать не менее чем киловатной.

Кроме того, радиаторы должны устанавливаться в характерных местах, чтобы создавать тепловую завесу источнику холода. Типично – под окнами, возле двери.

Лучше распределить количество секций батарей (размеров) в соответствии с теплопотерями и особенностями системы отопления, чем балансировать, прикрывать ток жидкости.

Простые причины неполадок системы отопления

Возможно, что в системе отопления находится воздух и по этой причине теплоноситель плохо поступает к одному или нескольким отопительным приборам.

В самых высоких местах в трубопроводе устанавливают воздушные краны (краны Маевского) которые можно открыть вручную. Или автоматические воздухоотводчики. Краны Маевского обычно устанавливают и на каждом радиаторе. Пройдитесь по системе, откройте краны, спустите воздух.

Еще причине плохой работы – засорение, в первую очередь, фильтрующего элемента. Открутите фильтр и прочистите его.

Перед любой балансировкой системы отопления прочистите фильтр.

В неправильно-собранных системах, кроме того, может быть засорение в нижних точках на перепадах уровня трубопровода, и завоздушивание в верхних точках, например трубопровод обведен вокруг двери без воздухоотводчика.

Балансировка системы с помощью кранов-регуляторов

Возможно, что самая конструкция системы требует балансировки. Например, используется одно длинное плечо, а второе короткое.

Или длина плеча тупиковой схемы слишком большая. Или применяется лучевая схема, которая требует настройки изначально. А бывает, что делают архаичные однотрубные системы с недостатками. В любом случае в итоге имеется значительный неравномерный нагрев.

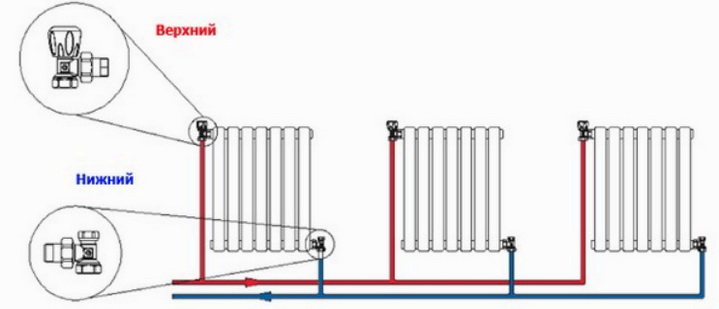

Итак, на радиаторах установлены балансировочные клапаны, остается сделать так, чтобы температура всех радиаторов была бы примерно одинаковой.

Принцип балансировки простейший – не закрывать (максимально открыть) краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.

Пример, как отрегулировать отопление в одноэтажном доме

Характерный пример – не удалось сделать два плеча тупиковой схемы, так как прокладке труб мешала дверь, сделали одно плечо и насадили на него «аж» 7 радиаторов.

В результате температура последнего в плече на 9 градусов меньше чем ближайшего к котлу. Можно сделать такие действия – на последних 3 радиаторах краны полностью оставить открытые. На первом балансировочный кран открыть из положения полного закрытия на 1,5 оборота, на втором – на 2 оборота, на 3 и 4 на 2,5 оборота.

Подразумевается, что всего балансировочный клапан регулируется в 4,5 оборота, а длина трубопроводов в пределах небольшого дома. Но регуляторы бывают разной конструкции, длины разные, поэтому в каждом случае – свое количество оборотов.

После балансировки нужно выждать минут 20 затем снова измерять температуру входящего патрубка радиатора, возможно придется дополнительно что-то регулировать на четверть оборота…

Принципы регулировки

Создавать значительные закрытия нельзя.

Основной принцип балансировки – максимально открыть путь для движения теплоносителя. Закрытие – это вынужденная мера.

Поэтому добиться в данном примере одинаковой температуры не стоит. Правильно согласиться с тем, что первый будет горячее на 3 – 4 градуса при температуре теплоносителя в 80 градусов и на пару градусов при низкотемпературном обогреве 50 градусов.

А чем мерить-то? Профессионалы посмотрели бы на каждый радиатор через тепловизор и сделали теплофото. Но можно обойтись и контактными термометрами – специальные приборы для монтажников-отопителей. Но в быту чаще меряют просто рукой и судят по ощущениям. Чувствительная в этом отношении мочка уха – но стоит ли ухом тереть по радиаторам…

Пример для двухэтажного дома

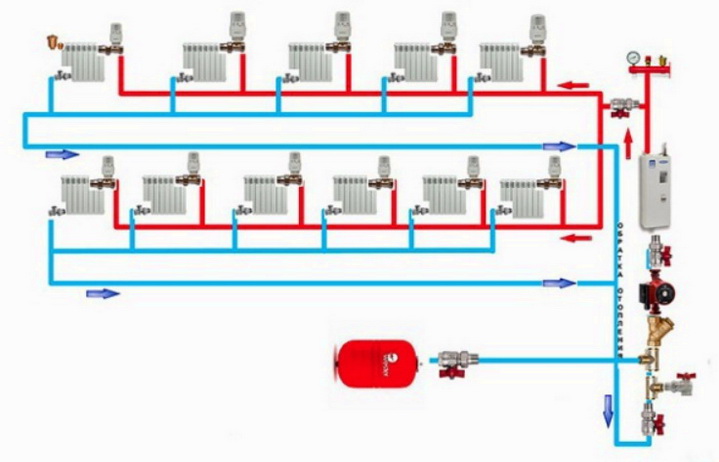

Еще характерный пример, когда проектировщики-монтажники сумели так сделать систему отопления, что установили и на первом и на втором этажах примерно равную мощность радиаторов (площади примерно равны), причем балансировку этажей относительно друг друга впаять забыли.

В результате на первом этаже все еще холодно, а на втором этаже уже жара.

Опять выручат балансировки установленные непосредственно на радиаторах. На втором этаже просто отрываем краны на 2 оборота вместо полных 4,5, уменьшив, таким образом ток жидкости процентов на 30. Снизив энергоотдачу, выравниваем температурный режим, при необходимости закрываем больше…

Схема на которой отсутствует возможность балансировки между двумя плечами — типичная ошибка в самодельных системах.

Наладка по проекту

При обычном грамотном монтаже современной системы отопления балансировка не нужна вовсе, схема делается так, что все радиаторы греют оптимально. К тому же зачастую их автоматизируют термоголовками, с помощью которых можно задать температуру в отдельной комнате.

Небольшую сумятицу в вопросы наладки отопления вносят проектировщики и проектные данные. В проекте закладывается количество проходящего теплоносителя и балансировка каждого радиатора – насколько оборотов должен быть повернут каждый балансировочный кран определенного типа.

Этим достигается некая точность выполнения проектных решений. Но для пользователя это практически не имеет значения, так как соблюдение проектной точности весьма мало влияет на конечный результат. А большие значения балансировки (как в примерах выше) в проекте заложены быть не могут. Поэтому на очень точное регулирование в соответствии с проектом можно не обращать внимания.

Шумящий радиатор

Еще один момент, который требует решения, – слишком большое количество теплоносителя проходящего через радиатор. При этом радиатор шумит и это неприятно. Причины – неправильная схема отопления, забалансированность (закрытость) других радиаторов, слишком мощный насос в системе. Все это нужно устранять.

Слишком мощный насос – болезнь самодельных систем отопления, потому как домашним мастерам «кажется», что кашу маслом не испортишь. Но здесь получается другое — немалые деньги на ветер и шум в радиаторах. Как подбирается насос к системе отопления…

Шумящий радиатор требует балансировки системы или ее переделки.

Сложный случай – закрытие проходного отверстия трубопровода во время монтажа. Выявить дефектное место сложно, бывает нужно переделывать целое плечо трубопровода. Подобное характерно для полипропиленовых труб, в которых возможны наплывы материала при пайке. Подробней – как паять полипропилен и не допустить брака

Пусконаладочные работы системы отопления: как наладить систему отопления честного дома, опрессовка и регулировка

Суть процессов испытания системы и ее запуск

Как видно, пусконаладочные работы состоят из большого количества операций, важнейшие из которых связаны с испытаниями системы отопления. Рассмотрим подробнее один из важных этапов пуско-наладки — опрессовку системы. Выполнять ее необходимо для выявления всех возможных мест протечки. Суть процедуры заключается в нагнетании в систему воды или воздуха под давлением, в несколько раз превышающем рабочее. Во время опрессовки следует тщательно проверить все соединения. Если при испытании применяется воздух, места соединения трубопровода нужно смазать мыльным раствором.

Другой этап проверки — тепловое испытание системы. Его цель — прогрев всех отопительных приборов водой с температурой 60-70 0С в течение 7 часов. При этом производится наблюдение за степенью прогрева отопительных приборов, температурой теплоносителя на выходе и входе в котел и температурой воздуха. Если все показатели максимально приближены к проектным — система успешно выдержала тепловое испытание. Если нет, тогда производится дальнейшая регулировка. Перед заполнением системы водой для испытания, ее необходимо промыть, для удаления средств консервации оборудования и прочего мусора из труб.

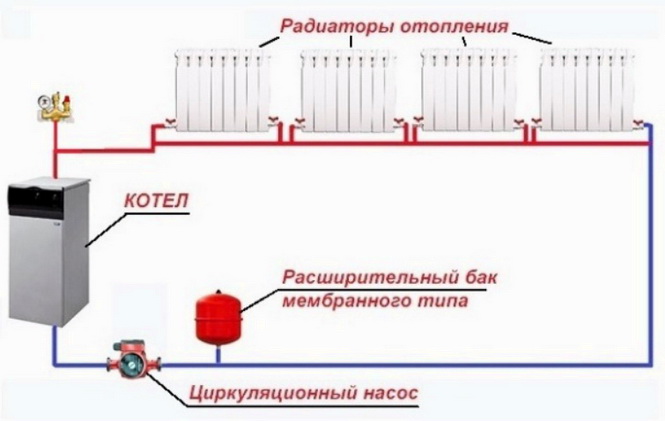

Для запуска системы необходимо заполнить ее теплоносителем, стравить воздух и запустить котел в работу. Чтобы заполнить систему теплоносителем открывается кран подпитки, расположение которого можно узнать по документации к котельному оборудованию. Когда давление в системе достигает нужной величины, кран перекрывается и производится первый пуск котла. После включения циркуляционного насоса с него следует стравить воздух, немного отвернув винт по центру. Когда из-под винта потечет вода, его следует завернуть до упора. После этого электроника запустит в работу все системы котла, и некоторое время еще будет удаляться воздух из системы, о чем сообщат булькающие звуки. Когда работа системы нормализуется следует проверить давление, и при необходимости довести его до нормы, пополнив количество теплоносителя.

После первого пуска отопления можно произвести наладку системы с помощью кранов для регулировки радиаторов. Нужно добиться того, чтобы энергии теплоносителя хватало для прогрева последнего радиатора в цепи. На такую регулировку может уйти несколько дней и производится она уже в процессе эксплуатации. Переживать об этом не стоит, ведь в целом система уже отлажена и работает в нормальном режиме.

Опрессовка отопительной системы частного дома

Надежное функционирование системы отопления в загородном доме обеспечивает комфортные условия проживания. Для повышения качества работы применяется опрессовка.

Опрессовка отопительной системы представляет собой проверку коммуникаций и отопительного оборудования избыточным давлением. Во время испытаний проверяется надежность и герметичность насосов, теплообменников, радиаторов, трубопроводов и др. Опрессовку следует проводить в профилактических целях, например перед отопительным сезоном. Обязательным этапом пусконаладочных работ являются гидравлические испытания. Они также проводятся после ремонтных, монтажных и аварийно-восстановительных работ перед вводом отопительных систем в эксплуатацию.

После опрессовки систему нужно оставить на сутки под давлением. Следует учесть, что в течение суток из-за перепада температуры давление в системе немного снизится. Это нормальный процесс, поскольку при остывании воды или воздуха происходит их сжатие. Таким образом, процесс опрессовки достаточно прост, и при желании с ним может справиться даже неспециалист.

Когда проводится опрессовка системы отопления

Опрессовка проводится в следующих случаях:

- подготовка к отопительному сезону;

- замена или ремонт запорной арматуры, трубопроводов и других элементов системы, действующих под давлением;

- сдача в эксплуатацию отопительной системы после монтажных работ.

В зависимости от того, когда проводится опрессовка системы отопления, используется воздух или вода. Если монтаж производится зимой, то к системе подключается компрессор, закачивающий воздух, и с помощью манометра измеряется давление. Рекомендуется подавать давление в 2-3 раза большее, чем рабочее. Например, при рабочем давлении в 2 атм. нужно закачать в систему 5 атм. воздуха.

При этом можно подключиться к крану, который используется для слива отопительной системы, или к радиатору, предварительно выкрутив кран Маевского и поставив на его место переходник для присоединения шланга от компрессора. На следующем этапе исключаются все протечки. Для этого нужно просмотреть разъемные или паяные соединения, если система сделана из пропиленовых труб. Когда опрессовка системы отопления частного дома производится воздухом, все соединения необходимо обработать мыльным раствором. Если водой, протечки и так будут хорошо видны.

Для чего нужна опрессовка?

После завершения монтажа отопительной системы опрессовка является обязательным этапом пусконаладочных работ. Повышая давление внутри системы отопления можно еще до запуска заметить слабые места и недостатки, можно найти источники протечек, пропускающие элементы. Дело в том, что при работе отопительной системы – вода внутри неё нагревается и расширяется, повышая давление, а это значит, что в слабых местах может быть прорыв. Такие недостатки безопаснее выявлять на ранних этапах. Чтобы избежать большого ущерба.

То же касается отопительного сезона. За полгода простоя элементы системы могут ослабнуть, и без проверки и наладки во время подачи горячей воды может произойти аварийная ситуация.

Тестовое испытание и прогрев системы отопления

Тепловое испытание отопительной системы проводится для проверки прогрева имеющихся отопительных приборов. Перед тем как заполнить систему водой, ее необходимо промыть. Нередко после обработки в оборудовании остаются частицы металла, а внутри труб — вещества, которые используются при консервации полимеров. Они могут серьезно повредить отопительное оборудование. В таких случаях гарантия производителя действовать не будет.

При положительной температуре окружающего воздуха тепловое испытание отопительной системы осуществляется при температуре воды в подающих трубопроводах более 60 °С. Однотрубные системы лучше всего испытывать при температуре воды около 70 °С, а двухтрубные — при 65 °С.

Если тепловое испытание проводится в холодное время года, то необходимо обеспечить расчетный расход теплоносителя в отопительной системе, а также соответствие первоначальной температуры горячей воды требуемому значению отопительного графика.

Продолжительность теплового испытания составляет около 7 ч. Считается, что система водяного отопления выдержала проверку в зимний период, если все отопительные приборы прогреваются в нужной степени, температуры теплоносителя в сборной и распределительной магистралях соответствуют расчетным показателям графика качественного регулирования, а температура воздуха в помещении максимально приближена к расчетным значениям. Температура воздуха внутри отапливаемых помещений измеряется на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 1 м от наружной стены. Отклонение значения температуры от расчетных величин не должно превышать -1…+2 °С для жилых зданий. При несоответствии данных показателей в системе отопления производится монтажное регулирование.

После запуска системы отопления необходимо внимательно осмотреть ее. Особое внимание следует уделить нижним этажам строения, поскольку здесь гидростатическое давление воды достигает наибольшего уровня. После осмотра нужно еще раз проверить отсутствие воздуха в системе с помощью открытия воздуховыпускных устройств. В дальнейшем этот процесс требуется производить через каждые 2-3 ч до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Восстановить функционирование системы отопления после замерзания возможно, если не повреждены радиаторы, трубы, краны и фитинги. При наличии повреждений, необходимо заменить вышедшие из строя элементы и хотя бы частично восстановить целостность схемы. Проще всего восстановить систему отопления с параллельным подключением устройств, поскольку здесь каждое устройство создает собственный контур отопления. При восстановлении работы одного из контуров можно получить циркуляцию теплоносителя, в которой участвуют радиатор, подъемная труба, расширительный бак, котел, части прямой трубы и возвратной. Поддерживая функционирование контура отопления, систему можно отогреть частями и полностью восстановить ее работу.

Если система построена на последовательном подключении радиаторов, она является единым контуром циркуляции. В таком случае отогревать придется всю систему.

Перед восстановлением работы отопительной системы необходимо прогреть дом другими доступными средствами, будь то печка, масляные радиаторы, тепловые пушки, конвекторы и т. д. Иначе при отогревании одной части системы другая замерзнет. Если сделать это невозможно, то придется разобрать схему по фитингам и отогревать систему частями.

Как известно, для отогрева металлических труб применяется паяльная лампа, для пластиковых — бытовой или промышленный фен. В труднодоступных и недоступных местах, и для разных видов труб рекомендуется использовать горячую воду.

Не нужно отогревать трубы электричеством. Лед является диэлектриком и не может проводить электрический ток. Поэтому придется пользоваться традиционными методами. Наилучший вариант — не допускать возникновения подобных ситуаций.

Метод проб и ошибок

Данный метод полностью опирается на индивидуальный интуитивный опыт наладчика и заключается в закрытии и открытии регулирующих клапанов в надежде настроить систему отопления.

Результат наладки чаще всего определяется по температуре отопительных приборов — она должна быть одинаковой.

- простота и малые финансовые затраты, не требуются дополнительные технические средства;

- данным методом умеет пользоваться каждый, не требуется специальная подготовка;

- удовлетворительно настраиваются небольшие системы.

- неточность регулировки;

- трудно настраивать большие системы, требуются большие затраты времени и волевых усилий (а в случае слабой интуиции и маленького опыта — придётся изрядно побегать).

Этот метод характеризует народная мудрость: «Если не доходит через голову, то доходит через руки и ноги».

Температурный метод наладки

Метод температурной наладки аналогичен методу проб и ошибок, их даже можно назвать аналогами. Однако есть ряд «но». Данный метод опирается на закон сохранения энергии и на приборные измерения температуры теплоносителя на входе и выходе из отопительного прибора. Метод базируется на законе сохранения энергии, уравнении определения количества теплоты:

При передаче тепла Q от теплоносителя посредством отопительного прибора в помещение температура теплоносителя t2 понижается. Изменяем расход G — регулируется теплоотдача.

Данный метод применяется в достаточно простых системах, где используются балансировочные клапана без штуцеров.

Плюсы — доступность. Использование этого метода возможно в ситуациях, когда другие методы недоступны. Такой метод применяется, когда мастер ограничен в ресурсах (приборы, современные балансировочные и автоматические клапаны, «интеллект» и т.п.).

Минусы: данный метод является неточным, особенно в ситуациях, когда разность температур теплоносителя незначительна. То есть точность метода повышается с ростом температуры наружного воздуха. К некорректным результатам также приводит завышенная площадь отопительных приборов.

Проектный (расчётный) метод

Метод предварительной настройки клапанов основан на регулировке по результатам гидравлического расчёта при проектировании систем отопления.

Собственно, в первую очередь он осуществляется в процессе проектирования. При этом проектировщик производит увязку циркуляционных колец в ходе расчёта пропускной способности и настройки регулирующих клапанов.

Преимущества: наладчику достаточно выставить необходимую настройку, проверить расход теплоносителя и, в случае необходимости, произвести корректировку данных настроек.

Недостатки: не учитываются изменения, внесённые в процессе монтажа систем отопления, а их может быть предостаточно. Монтаж — коварная штука, и очень часто «взгляды» проектировщика и монтажника расходятся по ряду объективных и необъективных причин.

Пропорциональный метод

Метод основан на закономерностях отклонения потоков в параллельных участках системы при регулировании одного из них. Из курса гидравлики известно, что контуры трубопроводов могут соединяться параллельно, последовательно и разветвлённо. Каждый участок трубопровода имеет определённую характеристику сопротивления S [Па/(кг/ч)2]. В зависимости от способа соединения различных трубопроводов эти характеристики определённым образом суммируются.

При последовательном соединении данная зависимость имеет вид: S = S1 + S2, G1 = G2. При параллельном соединении:

Потери давления на участке определяются по следующему уравнению:

Известно, что в параллельно соединённых трубопроводах будут одинаковые потери напора. Соответственно, для системы (рис. 3) получим:

Предполагается, что регулировка одного из вентилей в контуре не ведёт к пропорциональному изменению параметров в остальных клапанах контура.

Между расходами воды в контурах системы существует пропорциональная зависимость — изменение сопротивления одного из клапанов влечёт за собой перераспределение расходов с сохранением пропорции между ними (рис. 3).

Алгоритм регулировки системы отопления пропорциональным методом:

1. Определяем циркуляционные кольца.

2. Выделяем главное циркуляционное кольцо.

3. Открываем вентиль основного циркуляционного кольца (при этом немного прикрываем остальные вентили контура). Если нет уверенности в том, какое циркуляционное кольцо главное, — оставляем открытыми.

4. Определяем существующую пропорцию между стояками или пропорцию между фактическими и проектными расходами в стояках (контурах).

5. Находим стояк или контур, относительно которого будем осуществлять регулирование (обычно это контур с наименьшим соотношением G1ф/G1пр).

6. Затем методом последовательных приближений выставляется регулируемым вентилем расход в контуре 2 G1ф/G1пр = n = G2ф/G2пр и т.д.

7. На завершающем этапе регулируем основной вентиль, выставляя на нём соотношение Gф/Gпр= 1, и по закону пропорциональности в остальных контурах системы установится также соотношение G1ф/G1пр = G2ф/G2пр = 1.

Этот метод регулирования применяется в больших разветвлённых системах.

Плюсы: это возможность настройки сложных разветвлённых систем; возможность быстрой корректировки при регулировании проектным методом в случае изменений смонтированных систем относительно проекта. Минусы: наличие большого количества балансировочных вентилей и, как следствие, повышенные потери давления в системе; многократные измерения расходов теплоносителя в контурах; необходимость наличия измерительных приборов и времени.

Компенсационный метод регулировки

Данный метод базируется на рассмотренных в предыдущем разделе принципах гидравлики (является усовершенствованным пропорциональным методом).

Алгоритм регулировки системы отопления компенсационным методом:

1. Необходимо наличие не менее трёх человек. Наладчик 1 будет отвечать за регулировку основного (эталонного) клапана, наладчик 2 — настраивать клапана системы и контролировать расход в них, наладчик 3 — регулируя магистральный клапан, поддержит заданный перепад давления или расход на основном клапане (компенсирует перетоки).

2. На наиболее удалённом клапане наладчиком 1 устанавливается такой перепад давления, например — 3 кПа. Остальные клапаны контура, либо в целом системы остаются открытыми.

3. Наладчик 3 прикрывает удалённые клапаны до тех пор, пока не установится соотношение G1ф = G1пр.

4. Наладчик 2 начинает регулировать клапан одного из второстепенных контуров и устанавливает G2ф = G2пр.

5. Наладчик 3 по указаниям наладчика 1 компенсирует возникшие перераспределения потоков и пока у наладчика 1 не установится G1ф = G1пр.

6. Наладчик 2 проверяет, установилось ли в контуре равенство G2ф = G2пр. Если оно не установилось, то действия пунктов 4 и 5 повторяются.

7. Наладчик 2 начинает регулировать клапан последующего второстепенного контура и устанавливает на нём расход G3ф = G3пр.

8. Наладчик 3 по указаниям наладчика 1 компенсирует возникшие перераспределения потоков, пока у наладчика 1 не установится G1ф = G1пр.

9. Далее цикл повторяется вновь и вновь, пока не настроится вся система в целом.

Преимущества метода: настройка разветвлённых систем отопления за один этап; минимизация количеств измерений. Его недостатки: настройку желательно производить втроём; необходимо два дифференциальных манометра.

Выводы

Рассмотренные методы регулировки на практике целесообразно комбинировать, оперируя теми устройствами регулировки и контроля регулируемых параметров, которые доступны, а понимание пропорциональности перераспределения расходов в регулируемых участках способно облегчить процесс наладки.

Восстановление системы после промерзания.

Бывают ситуации, когда система отопления промерзает. Иногда возникает потребность оставить дом в холодный период и уехать на какое-либо время. Пока не работает котел — вода застывает в трубах и радиаторах. Что необходимо делать в такой ситуации?

Для начала необходима проверка всех элементов на работоспособность, после чего вышедшие из строя нужно заменить до начала прогрева. После необходимо прогреть дом или помещение, чтобы температура воздуха была теплой, а потом с помощью строительных или бытовых фенов прогреть промерзшие элементы системы отопления. После удаления льда обязательно нужно провести проверку работоспособности и сделать опрессовку, чтобы выявить повреждения, незамеченные прежде.