Пусконаладочные работы и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и систем центрального отопления

Приемка в эксплуатацию тепловых сетей производится после окончания их монтажа специальной комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика и организации, которая будет эксплуатировать построенные тепловые сети.

В процессе приемки строительно-монтажная организация передает эксплуатирующей следующую исполнительную документацию: рабочие чертежи сетей со всеми изменениями, допущенными в процессе строительства и согласованными с проектной организацией; акты скрытых работ; паспорта с характеристикой тепловых сетей; паспорта на установленную арматуру; копии сертификатов на трубы и фасонные части заводского изготовления; копии паспортов сварщиков и заключения о проверке сварных стыков физическими методами контроля.

Пуск тепловых сетей после приемки включает в себя следующее: заполнение водой, установку циркуляции, включение абонентов и пусковую регулировку.

Наполнение трубопроводов ведут деаэрированной (обескислороженной и обессоленной) водой температурой не ниже 40 °С. Давление насоса для наполнения трубопроводов должно превышать статическое в сети не более чем на 0,2 МПа.

Техническое обслуживание тепловых сетей предусматривает систему мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного снабжения топливом и сохранение теплотрасс.

В процессе технического обслуживания тепловых сетей бригада слесарей из трех человек проводит систематический обход сети, камер, проходных каналов, технических подполий по графику не реже одного раза в неделю.

При обходе сети проверяют затяжку всех фланцевых соединений, смазывают штоки задвижек, подтягивают сальники компенсатора и задвижек до прекращения течи, проверяют состояние дренажных и воздушных кранов, удаляют воздух из сети, следят за уровнем масла в гильзах тахометров, через трехходовые краны продувают штуцеры для манометров.

Подтягивание сальников может производиться при давлении в сети не более 1,18 МПа. Подтягивать болты фланцевой чугунной арматуры разрешается при температуре теплоносителя не выше 90 °С и давлении не более 0,33 МПа. Подтяжку болтов ведут перекрестным способом и только гаечными ключами.

Контрольные испытания обслуживаемых тепловых сетей включают в себя гидравлические и тепловые.

Гидравлические испытания тепловых сетей производятся ежегодно после окончания отопительного периода. При этом величина давления воды равняется 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа для подающих трубопроводов и 1,2 МПа — для обратных; длительность опрессовки определяется временем, необходимым для осмотра сетей, но не менее 10 мин при температуре 50. 60 °С. Результаты опрессовки можно считать удовлетворительными, если во время их проведения не наблюдалось падения давления и не обнаружены признаки сдвига или деформации неподвижных опор.

Тепловые испытания проводят один раз в три года с целью определения фактических потерь тепла в сетях и их сравнения с расчетными и нормативными значениями.

Надзор за состоянием подземных теплопроводов в местах, наиболее опасных в отношении наружной коррозии и увлажнения теплоизоляции, проводится не реже одного раза в два года с помощью вскрытия (шурфования).

Приемка в эксплуатацию систем центрального отопления после окончания монтажа (или ремонта), а также после длительного их бездействия (например, в летний период) аналогична приемке в эксплуатацию тепловых сетей. Эта работа делится на несколько этапов.

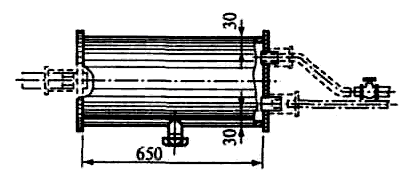

Первый этап — подготовительный. Производят внешний осмотр системы и выявляют дефекты монтажа. При отрицательных наружных температурах в подготовительный этап должны быть включены работы по утеплению здания, особенно при пуске водяных систем отопления. Системы наполняют водой через нижние трубопроводы с обязательным спуском воздуха в верхних точках из воздухосборников и воздушных кранов (рис.24).

Наблюдение за процессом наполнения и за состоянием системы начинается с нижних этажей. Места, где обнаружены незначительные течи, отмечают и устраняют без прекращения наполнения. Крупные дефекты ликвидируют сразу, для чего снижают уровень воды в системе. В процессе наполнения системы производится не менее чем двукратный выпуск воздуха через воздухосборники или воздушные краны до появления из них струи воды. При отрицательной температуре наружного воздуха подготовка и пуск системы водяного и парового отопления значительно усложняются из-за опасности замерзания воды. Наиболее сложен пуск систем водяного отопления с верхней разводкой и систем с П-образными стояками, так как циркуляция возникает только после полного заполнения их водой. В системах с нижней разводкой обычно заполняют один-два стояка и, установив в них циркуляцию, постепенно наполняют другие группы стояков.

Промывка систем отопления производится после окончания монтажа перед сдачей их в эксплуатацию и после отопительного периода (раз в три года) в целях удаления грязи и шлама. Промывают системы путем быстрого спуска воды. Для этого в самой низшей точке системы устраивают штуцер большего диаметра, к которому присоединяют трубу или шланг с выводом в канализацию. Для увеличения эффекта промывки в систему одновременно с водой подают сжатый воздух, организуя режим барботажа. Промывка систем отопления производится водопроводной водой.

Наполнение внутридомовой системы для начала эксплуатации делается водой из теплосети. Если в обратном трубопроводе тепловой сети гидростатическое давление выше, чем в местной системе отопления, то открывают задвижку на обратной трубе и через нее производится наполнение системы. При этом снимается водомер и на его место устанавливается участок трубы с фланцами. При наличии в обратном трубопроводе давления ниже гидростатического наполнение в системе производится в два приема. Сначала подают воду из обратного трубопровода. Затем наполнение продолжают из подающего через подсасывающую линию к элеватору в обратный трубопровод. Наполнение производится медленно.

Наполнение системы отопления сетевой водой и ее спуск должен производить представитель теплосети. В летнее время водяные системы отопления должны быть заполнены водой во избежание коррозии внутренних поверхностей труб.

Следующий этап пуска — испытание систем на плотность. При этом трубопроводы систем водяного и парового отопления отключают от тепловых сетей и местных теплогенерирующих установок. Гидравлическое давление создается специальным гидропрессом. Величина давления зависит от вида системы. Так, водяные системы отопления, подключенные к местным котельным, испытывают при

Калориферные установки воздушных систем отопления испытывают под давлением 1,0 МПа, водогрейные котлы — 1,25

Заключительный акт пуска систем отопления — проверка их на подтверждение проектных показателей и на «эффект». В системах отопления прогрев оценивают специальными термощупами или вручную «на ощупь», а «на эффект» — путем измерения температуры воздуха в плоскости рабочей зоны помещений при расчетных параметрах теплоносителя на магистральных участках (вводах). Равномерность прогрева всех отопительных приборов достигается путем монтажной регулировки циркуляционных колец с помощью кранов, установленных на ответвлениях и у отопительных приборов.

Нарушение теплового режима в отапливаемых помещениях может быть вызвано неудовлетворительным состоянием наружных ограждений (негерметичностью, переувлажнением и пр.) и, как следствие, увеличением потерь теплоты, а также сбоем работы систем отопления.

Неудовлетворительная работа системы отопления может быть вызвана следующими причинами: несоблюдением в теплосети температурного графика, уменьшением расхода воды против расчетного; неотрегулированностью системы отопления; неправильными проектными решениями, ошибками в расчетах; гидравлической разрегулировкой системы из-за изменения естественного циркуляционного давления, вследствие температурной разрегулировки; засорами, воздушными пробками, завышенными потерями теплоты из-за нарушения теплоизоляции.

Дата добавления: 2018-09-22 ; просмотров: 1914 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Пусконаладочные работы в инженерных системах

А. Н. Орехов, генеральный директор ООО «СФ ЗЕВС»

А. В. Таран, коммерческий директор ООО «СФ ЗЕВС»

Завершение строительно-монтажных работ в инженерных системах не является окончательным этапом и не дает возможности ввести здание в эксплуатацию. Этому предшествует важный этап – пусконаладочные работы. Только после их окончания строительный объект может

Выполнение пусконаладочных работ уместно будет рассмотреть на примере здания, насыщенного инженерными системами. Скажем, детского сада со встроенным медицинским центром, построенного по индивидуальному проекту. Рассматриваемое здание прямоугольное в плане, переменной этажности (1–3 этажа), на 180 мест. Под частью здания имеется подвал, а над частью третьего этажа – венткамера подпора воздуха. Здания (помещения) ДОУ должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоком в соответствии со СНиП 2.04.01–85*.

В здании запроектированы и смонтированы следующие системы:

- водоснабжения;

- противопожарного водопровода;

- хозяйственно-бытовой канализации;

- ливневой канализации;

- отопления;

- вентиляции;

- противодымной вентиляции;

- индивидуальный тепловой пункт;

- водоподготовка бассейна.

Порядок проведения пусконаладочных работ регламентируется СНиП 30505–84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», СНиП 30505–86 «Электротехнические устройства», СНиП 30507–85 «Системы автоматизации» и СНиП 30501–85 «Внутренние санитарно-технические системы».

Пусконаладочные работы и испытания в каждом случае носят конкретный, индивидуальный характер. В зависимости от вида оборудования могут продолжаться до 72 ч. Качество пусконаладочных работ во многом зависит от уровня технических знаний, опыта проводящих их специалистов, а также от качества проекта, строительных и монтажных работ.

Сложность пусконаладки зависит от специфики оборудования каждого конкретного объекта. Наибольшую сложность представляет поиск причин, которые лежат в основе сбоев оборудования.

Испытание инженерных систем

Перед выполнением пусконаладочных работ необходимо произвести опрессовку систем. Опрессовка – это гидравлическое испытание закрытой системы избыточным давлением. По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:

- испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта, а также промывка систем;

- испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта;

- индивидуальные испытания смонтированного оборудования с составлением акта;

- тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов.

Испытания систем с применением пластмассовых трубопроводов следует производить с соблюдением требований СН 478–80. Испытания должны производиться до начала отделочных работ. Применяемые для испытаний манометры должны быть поверены в соответствии с ГОСТ 8.002–71.

При индивидуальных испытаниях оборудования должны быть выполнены следующие работы:

- проверка соответствия установленного оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных документов;

- испытание оборудования на холостом ходу и под нагрузкой в течение 4 ч непрерывной работы. При этом проверяются балансировка колес и роторов в сборе насосов и дымососов, качество сальниковой набивки, исправность пусковых устройств, степень нагрева электродвигателя, выполнение требований к сборке и монтажу оборудования, указанных в технической документации предприятий-изготовителей.

Испытания гидростатическим методом систем отопления, теплоснабжения, котлов и водоподогревателей должны производиться при положительной температуре в помещениях здания, а систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков – при температуре не ниже 5 °C. Температура воды должна быть также не ниже 5 °C.

В данной статье мы рассмотрим пусконаладку систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации ДОУ (дошкольного образовательного учреждения). Далее рассмотрим особенности систем здания, а также основные аспекты проводимых пусконаладочных работ.

Водоснабжение

В здании смонтированы система горячего и холодного водоснабжения, выполненная по стояковой системе из стальных оцинкованных труб. На всех ответвлениях, а также перед всеми водоразборными приборами установлены отключающие краны, системы оборудованы регуляторами давления «после себя», обеспечивающими равное давление в системах холодного и горячего водоснабжения.

Полотенцесушители в санузлах, а также нагревательные приборы в шкафах для сушки одежды подключаются к системе горячего водоснабжения.

На период летнего профилактического отключения системы горячего водоснабжения теплоснабжение указанных приборов должно обеспечиваться бойлерами с подключением к электросиловым установкам. Проектом не была предусмотрена их установка. Отсутствие бойлеров было выявлено на стадии монтажа и было заключено дополнительное соглашение на их установку.

Основной особенностью системы является наличие в части санузлов (детских) смесительных термостатов, ограничивающих температуру поступающей к водоразборным кранам воды значением в 40 °C для исключения у детей ожогов горячей водой.

В комплекс пусконаладочных работ в системах ГВС и ХВС входят:

- испытание системы водоснабжения;

- промывка систем от шлама, грязи и окалины;

- прочистка фильтров;

- настройка регуляторов давления на магистралях холодной и горячей воды на 3,5 бар;

- настройка термостатов на требуемую температуру.

Испытание систем водоснабжения. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054–80, ГОСТ 25136–82.

Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления. Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения должны производиться до установки водоразборной арматуры.

Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин. нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства.

По окончании испытаний гидростатическим методом необходимо выпустить воду из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин. Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2 ).

Промывка систем водоснабжения. Промывка систем водоснабжения производится до установки водоразборной арматуры. При промывке система водоснабжения полностью заполняется водой, затем перекрывается вентиль, соединяющий систему с наружными сетями. Далее к спускным кранам, служащим для опорожнения стояков, подсоединяются шланги для отведения загрязненной воды в канализацию.

Подобная промывка не может гарантировать удаления всего шлама. Сейчас на российском рынке широко представлены специальные аппараты для промывки систем водоснабжения, отопления, а также теплообменного и другого подобного оборудования.

Принцип работы аппарата для мойки заключается в создании смеси воздуха и воды, подаваемой в систему импульсно. Сжатый воздух подается компрессором, подключенным к мойке. Смесь воздуха и воды проходит через промываемое оборудование и отводится в канализацию. Пульсацию можно пошагово изменять (оптимизировать), удлиняя или сокращая расстояние между импульсами, в зависимости от цели применения.

Если установка еще не подключена к системе питьевого водоснабжения, следует использовать близлежащие гидранты. С помощью двух гибких шлангов мойку подключают к системе сразу после водосчетчика и фильтра воды. Если система водоснабжения не подключена к наружным сетям, то для промывки системы можно воспользоваться гидрантами, находящимися в непосредственной близости от здания. Для работы мойки необходимо определенное фактическое давление в сети (у ряда производителей – не менее 2 бар). Если это значение не достигается, нужно установить запасную емкость с повысительным насосом, поддерживающем необходимое давление. Направление мойки снизу вверх. Если длина трубопровода превышает 100 м, то необходимо промывать систему частями с помощью промежуточного подключения мойки.

Необходимо последовательно открывать заглушки, закрывающие места будущего присоединения водоразборной арматуры и промывать, пока промывочная вода, отводящаяся в канализацию, не станет прозрачной.

После промывки необходимо провести очистку фильтров. К крану в нижней заглушке фильтра, служащем для удаления шлама, грязи и окалины, присоединяется шланг, который предназначен для отведения в канализацию. Вентиль после фильтра закрывается. Вода из магистрали выходит в дренаж и выносит с собой механические примеси, отложившиеся на фильтрующей сетке.

Следующий этап пусконаладочных работ – настройка регуляторов давления. Регулятор давления – это тип регулирующей арматуры, который устанавливается на трубопроводе и служит для выравнивания давления в системе. Данный тип трубопроводной арматуры чаще всего является арматурой прямого действия, т.е. работает без использования дополнительных источников энергии.

Принцип работы оборудования достаточно прост: регулятор настраивается на какое-либо значение давления (которое поддерживается до или после него) или перепада давления посредством настройки с помощью ограничительного кольца по показаниям манометра на корпусе клапана. При изменении давления в трубопроводе соответственно изменяется и сила воздействия на мембрану, которая играет роль чувствительного элемента и реагирует на изменение давления в трубопроводе. Разностью между силой, воздействующей на мембрану, и силой пружины конус регулятора перемещается в новое положение, выравнивая давление.

Регулятор настраивается на требуемое давление путем изменения сжатия настроечной пружины. Настройка выполняется с использованием диаграмм настройки в соответствии с инструкцией фирмы-производителя или манометров.

Схема промывки системы водоснабжения в соответствии с DIN 1988

Канализация

В здании запроектирована система хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. В здании по нормам принята следующая высота установки детских санитарных приборов от пола помещения до верха борта прибора:

- умывальники для детей 3–4 лет – 0,4 м;

- для детей 4–7 лет – 0,5 м;

- глубокий душевой поддон – 0,6 м;

- мелкий душевой поддон – 0,3 м (при высоте расположения душевой сетки над днищем поддона 1,6 м).

В помещениях душевых, постирочной, а также в моечной и заготовочном цехе пищеблока полы оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

Ввиду отсутствия в данном здании каких-либо технических устройств в системе канализации (насосы, клапаны с электроприводом) пусконаладочные работы сводятся к проверке герметичности и проходимости систем.

Испытания систем внутренней канализации выполняются методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.

Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.

Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, выполняются до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.

Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению 6 СНиП 3.01.01–85.

Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.

Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.