Выбор систем отопления

Тепловой режим в зданиях и помещениях может быть постоянным и переменным в зависимости от их назначения.

В зданиях и помещениях с постоянным тепловым режимом применяют системы отопления в соответствии с рекомендациями приложения 11 из СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Здесь приведены характеристики систем отопления в зависимости от назначения помещения.

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий рекомендуют применять отопление

— водяное с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя tтепл не более 95°С (для двухтрубных систем) и не более 105°С (для однотрубных систем);

— водяное с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы;

— местное (поквартирное) водяное с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя tтепл не более 95 °С;

— электрическое или газовое с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С.

В производственных зданиях применяют следующие системы отопления: водяное или паровое, воздушное, электрическое или газовое в зависимости от категории помещений по пожаро- взрывобезопасности.

Температуру теплоносителя в системах отопления принимают в зависимости от назначения помещений в соответствии со СНиП 2.04.05-91 (150°С – для пассажирских залов вокзалов, производственных помещений категорий А, Б, В, Г и Д без выделений пыли или с выделением негорючей пыли, категорий Г и Д без выделений пыли или с повышенными требованиями к чистоте воздуха или со значительным влаговыделением; для производственных помещений категорий А, Б с выделением горючей пыли – 110°С, категории В, Г и Д с выделением горючей пыли – 130°С).

Для того, чтобы можно было пользоваться этими рекомендациями, необходимо дополнить классификацию видами водяных систем отопления.

Системы отопления разделяют на:

— однотрубные и двухтрубные;

— вертикальные и горизонтальные;

— с верхней разводкой и нижней разводкой;

— тупиковые и с попутным движением воды.

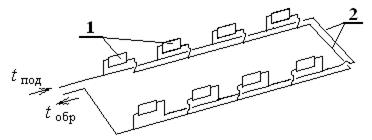

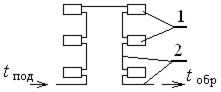

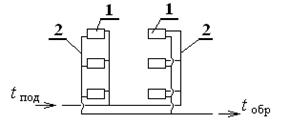

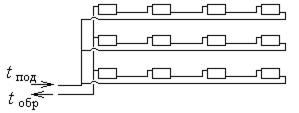

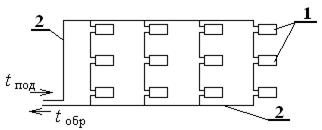

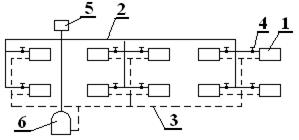

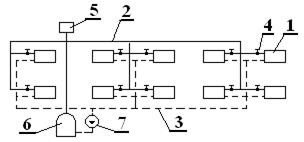

Примеры систем отопления (схемы) приведены на рис. 4.1—4.7. На рисунках: 1 – нагревательные приборы; 2 – трубопроводы; 3 – трубопровод обратной воды; 4 – вентиль (клапан); 5 – расширительный бак; 6 – нагревательный котел или теплообменник; 7 – циркуляционный насос; tпод – температура теплоносителя в подающем трубопроводе; tобр – температура теплоносителя в обратном трубопроводе.

|  |

| Рис. 4.1. Однотрубная система отопления: | Рис. 4.2. Двухтрубная система отопления |

|  |

| Рис. 4.3. Горизонтальная система отопления | Рис. 4.4. Система отопления с верхней разводкой |

Рис. 4.5. Система отопления с попутным движением воды (см. также рис. 4.2)

Системы отопления могут быть с естественным побуждением (рис. 4.6) и с искусственным побуждением (рис. 4.7). В системах с искусственным побуждением применяются элеваторы и подпиточные насосы, которые устанавливаются в узлах ввода теплоносителя в здание.

|  |

| Рис. 4.6. Система отопления с естественным побуждением | Рис. 4.7. Система отопления с искусственным побуждением |

Примеры вертикальных систем отопления см. на рис. 4.1 и 4.2, систем отопления с нижней разводкой см. на рис. 4.1 и 4.2, систем отопления тупиковых см. на рис. 4.3 и 4.4.

Системы водяного отопления с естественной циркуляцией могут применяться для зданий небольшой протяженности и в том случае, если отсутствует централизованное теплоснабжение и в дальнейшем не предполагается его устройство.

Радиус действия систем с естественной циркуляцией следует принимать не более 30 м при расстоянии от середины высоты котла до середины нижнего нагревательного прибора не менее 3 м. В системах квартирного водяного отопления с естественной циркуляцией в связи с большим охлаждением воды в трубопроводах допускается установка генератора тепла и нагревательных приборов на одном уровне.

Как правило, следует применять системы водяного отопления с искусственной циркуляцией. Диаметры труб в насосных системах благодаря большому давлению, создаваемому насосом, значительно меньше, чем в системах водяного отопления с естественной циркуляцией, и радиус их действия велик. Стоимость устройства насосных систем отопления меньше, чем систем с естественной циркуляцией.

Применение систем водяного отопления целесообразно в жилых, общественных и промышленных зданиях. Двухтрубные системы с верхней разводкой рекомендуется применять в зданиях с числом этажей до трех включительно. Однотрубные вертикальные системы с осевыми или смещенными замыкающими участками рекомендуется применять в зданиях с числом этажей более трех. Однотрубные вертикальные проточные регулируемые и нерегулируемые системы можно применять независимо от этажности здания. Однотрубные вертикальные системы с нижней разводкой рекомендуется применять в бесчердачных зданиях, однотрубные горизонтальные системы – в случае необходимости поэтажного выключения системы отопления здания.

Системы с попутным движением теплоносителя следует проектировать при невозможности увязки потерь давления в отдельных кольцах систем отопления.

Отопление в нерабочее время называется дежурным.

В холодный период года дежурное отопление в общественных, административно-бытовых и производственных помещениях, когда они не используются, предусматривают для поддержания температуры воздуха ниже нормируемой, но не ниже 5°С, используя основные отопительные системы. При этом должно быть обеспечено восстановление нормируемой температуры к началу использования помещения или к началу работы, При экономическом обосновании допускается проектировать специальные системы дежурного отопления.

Преимуществасистем водяного отопления заключаются в следующем:

— невысокая температура на поверхности нагревательных приборов;

— высокая теплоемкость теплоносителя (воды);

— простота центрального регулирования за счет изменения температуры воды (качественное регулирование);

Недостатки систем водяного отопления следующие:

— большое гидравлическое давление в нижней части систем, что ограничивает их высоту;

— опасность замерзания воды в трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых помещениях и в лестничных клетках, с разрушением системы.

Для производственных помещений применяют также системы отопления с теплоносителем в виде пара.

Преимущества паровых систем отопления в сравнении с водяными системами отопления следующие:

— большая теплоотдача нагревательных приборов;

— отсутствует опасность замерзания;

— возможность быстрого перемещения пара на большие расстояния без применения искусственного побуждения.

Недостатки паровых систем отопления:

— высокая температура поверхности труб и нагревательных приборов;

— невозможность гибкого центрального регулирования, в связи с чем применяется регулирование пропусками (периодическими включениями и отключениями);

— более сложная эксплуатация;

— значительные тепловые напряжения и деформации системы;

— меньший срок эксплуатации из-за коррозии труб.

Воздушное отопление может применяться как в административно-бытовых, так и в производственных помещениях. Его преимущества перед другими видами отопления следующие:

— возможность совмещения с системой вентиляции;

— отсутствие в отапливаемых помещениях каких-либо нагревательных приборов;

— отсутствие тепловой инерции;

— возможность центрального качественного регулирования.

Недостатки воздушного отопления:

— большие сечения каналов для транспортировки нагретого воздуха;

— большие непроизводительные потери тепла при прокладке воздуховодов в неотапливаемых помещениях.

Классификация систем отопления. 1. По радиусу действия – местные и центральные.

1. По радиусу действия – местные и центральные.

В местных системах все элементы находятся в пределах одного здания, сооружения (например, система отопления частного дома).

Центральные — подают тепло группе зданий, сооружений из котельной или теплоузла, находящегося за пределами.

2. По типу источника тепла — газовые, электрические, печные (пеллеты, дрова, уголь, дизельное топливо, торф и пр.), солнечные

3. По виду циркуляции теплоносителя – естественные и искусственные (насосные).

При естественной циркуляции вода за счет изменения плотности при нагреве движется под действием гравитационного поля.

В системах с принудительной циркуляцией вода движется за счет изменения разности давлений, которую создают насосы отопления — или циркуляционные насосы.

4. По типу теплоносителя – воздушные, водяные, паровые, электрические, комбинированные;

5. По способу разводки – с верхней (при прокладке подающей магистрали выше отопительных приборов), нижней (при расположении подающей и обратной магистралей ниже приборов), комбинированной, горизонтальной, вертикальной;

6. По способу присоединения приборов – однотрубные, двухтрубные, комбинированные.

Однотрубная. Устроены следующим образом: по одной трубе идет подача теплоносителя от котла наверх здания, а по другой трубе теплоноситель поступает в последовательно подключенные батареи. При этом, на нижние этажи попадает заметно остывшая вода, и не представляется возможным регулировать ее температуру. Подача тепла непосредственно снизу вверх экономически нецелесообразна ввиду того, что разность температур при такой схеме несколько увеличена, а коэффициент полезного действия системы в многоэтажных домах ниже, чем при подаче тепла с предварительным выводом трубы наверх здания.

Двухтрубная. Двухтрубная система подачи тепла — радиаторы подключены к сети отопления дома параллельно, что позволяет сохранять одинаковую температуру теплоносителя на всем стояке.

7. По типу применяемых приборов – конвекционные, лучистые, конвекционно-лучистые.

Конвективное отопление. Вид отопления, при котором тепло передается благодаря перемешиванию объемов горячего и холодного воздуха. К недостаткам конвективного отопления относится большой перепад температур в помещении (высокая температура воздуха наверху и низкая внизу) и невозможность вентиляции помещения без потерь тепловой энергии.

Лучистое отопление. Вид отопления, когда тепло передается в основном излучением, и в меньшей степени – конвенцией. Приборы для отопления размещаются непосредственно над обогреваемой зоной (под потолком, или вмонтированы в потолок).

8. По максимальной температуре горячей воды, поступающей в систему отопления: низкопотенциальные (до 65 °С), низкотемпературные (до 105 °С) и высокотемпературные (свыше 105 °С).

9. По времени работы – постоянно работающие на протяжении отопительного периода и периодические (в том числе и аккумуляционные) системы отопления.

Расчет системы отопления заключается в определении её расчётной тепловой мощности, выбора диаметров всех трубных элементов (гидравлический расчёт), определении размеров отопительных приборов (тепловой расчёт) и подбора оборудования, используемого в данной системе.

К системам отопления предъявляют следующие требования:

— санитарно-гигиенические — системы отопления должны равномерно обогревать помещения в течение всего отопительного периода без ухудшения состояния воздуха и с ограничением температуры поверхности отопительных приборов;

— экономические — приведенные затраты на отопление должны быть минимальными;

— архитектурно-строительные — системы отопления должны быть компактны и увязываться со строительными конструкциями;

— монтажные — должен обеспечиваться монтаж систем отопления индустриальными методами с максимальным использованием унифицированных узлов заводского изготовления при минимальном количестве типоразмеров;

— эксплуатационные — системы отопления должны быть просты, удобны в управлении и ремонте, бесшумны и безопасны.

1. Основные характеристики освещения

К видимому излучению оптического спектра относят излучение с длиной волны 380 – 780 нм. В этом диапазоне волны определенной длины (монохроматический свет) вызывают цветовое ощущение.

Освещение характеризуют следующие величины:

Световой поток Ф – видимая часть оптического излучения, которая воспринимается зрением человека как свет.

Единицей измерения светового потока является люмен (лм). Один люмен — это световой поток, излучаемый точечным источником с силой света 1 кандела (кд) в телесном угле в 1 стерадиан (ср).

Сила света I – пространственная плотность светового потока в направлении оси телесного угла dw

Единицей измерения силы света является кандела (кд). Одна кандела это сила света, испускаемая в перпендикулярном направлении с площади 1/600000 м 2 черного тела при температуре затвердевания платины Т = 2045 К и давлении 101325 Па.

Телесный угол w — часть пространства, заключенная внутри конической поверхности. Измеряется отношением площади, вырезаемой им из сферы произвольного радиуса к квадрату последнего.

Единицей измерения телесного угла является стерадиан (ср). Если S = r 2 , то ω = 1 ср.

Освещенность E– поток, падающий на бесконечно малую поверхность площадью dS или поверхностная плотность светового потока. Единица освещенности – люкс (лк). Один лк – это освещенность 1 м 2 поверхности при падении на нее светового потока в 1 лм.

Яркость L – поверхностная плотность силы света светящейся поверхности в данном направлении или поток, проходящий через бесконечно малую площадку в пределах бесконечно малого телесного угла dw в направлении оси этого телесного угла

где a — угол между направлениями силы света и вертикалью.

Для диффузно отражающих поверхностей

где r — коэффициент отражения, определяется отношением отраженного от плоскости светового потока к падающему световому потоку на эту плоскость

Единица яркости – кандела на квадратный метр (кд/м 2 ). Одна кд/м 2 – это яркость равномерно светящейся плоской поверхности, излучающей в перпендикулярном направлении с площади S = 1 м 2 силу света в 1 кд. Яркость является величиной, непосредственно воспринимаемой глазом. При постоянстве освещенности яркость предмета тем больше, чем больше его отражательная способность, т.е. светлота.

Показатель ослепленности Р– критерий слепящего действия осветительной установки, определяемый выражением:

где S– коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

Коэффициент пульсации освещенности Кп,%– критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой

где Емакс и Емин – соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк; Еср – среднее значение освещенности за этот же период, лк.

Показатель дискомфорта М– критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, выражающийся формулой

где Lс– яркость блесткого источника, кд/м 2 , ω – угловой размер блесткого источника, ср, φθ – индекс позиции блесткого источника относительно линии зрения, Lад– яркость адаптации, кд/м 2 .

Измерение параметров освещения. Основным параметром, используемым при оценке освещения, является освещенность е, измеряемая в лк.

Для измерения освещенности используются люксметры различных типов.

Примером аналогового люксметра может служить прибор Ю – 116, принцип работы которого основан на явлении фотоэлектрического эффекта.

Под влиянием светового потока, падающего на селеновый фотоэлемент, в замкнутой цепи возникает ток, величина которого пропорциональна световому потоку. Прибор проградуирован в люксах. Существенным преимуществом селенового фотоэлемента по сравнению с другими типами фотоэлементов является то, что его кривая спектральной чувствительности наиболее близко совпадает с кривой относительной видности человеческого глаза. При измерении освещенности фотоэлемент устанавливается в рабочей плоскости (горизонтальной или вертикальной) на некотором расстоянии от оператора, проводящего измерения, чтобы тень не падала на фотоэлемент.

В настоящее время нашли широкое применение аналого – цифровые приборы, позволяющие измерять не только освещенность, но и другие параметры, характеризующие освещение, например, коэффициент пульсации или яркость.

Примером аналого – цифрового прибора может служить пульсметр-люксметр «Аргус-07», который применяется для измерения освещенности и коэффициента пульсации. Принцип прибора основан на преобразовании светового потока, создаваемого протяженными объектами, в непрерывный электрический сигнал, пропорциональный освещенности, который затем преобразуется аналог – цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифровом табло индикаторного блока. В измерительной головке установлен первичный преобразователь излучения – полупроводниковый кремниевый фотодиод с системой светофильтров, формирующих спектральную чувствительность, соответствующую кривой видности. Показания коэффициента пульсации индицируются в процентах, при этом прибор определяет максимальное, минимальное и среднее значение освещенности пульсирующего излучения и рассчитывает значение коэффициента пульсации по приведенной выше формуле.