Расчет естественного давления системы отопления

Расчет отопления с естественной циркуляцией. Гравитационный напор

Многие полагают, что естественная циркуляция существует только в системах отопления с естественной циркуляцией.

Естественная циркуляция присутствует даже в системах отопления с принудительной циркуляцией.

Принудительная циркуляция — это система отопления с насосом. А естественная циркуляция — без насоса.

Представим циркуляционное кольцо в виде четырех труб разделенных отводами.

Нам необходимо найти силу, которая будет заставлять теплоноситель двигаться. Данная сила называется гравитационным напором. Принимаем во внимание, что весь вертикальный столб одной температуры.

t1=60 градусов Цельсия

t2=40 градусов Цельсия

Теплоноситель = обычная вода

g — ускорение свободного падения 9,81 м/с2

Н — высота столба

ρ1 и ρ2 — плотность воды при разных значениях температуры.

530 Па = 0,05 м.в.ст.

Ответ: Естественный напор составляет 530 Па или 0.05 м.в.ст.

Из реального примера

Распространенные насосы в частных домах в среднем до 6 м.в.ст. Напор, получаемый естественной циркуляцией, составит 0,05 м.в.ст. Это очень мало. Но даже такой напор может заставить двигаться теплоноситель. И чем больше диаметр трубы, тем меньше сопротивление и соответственно больше расход.

Рассмотрим приближенный к реальности вариант

t1=60 градусов Цельсия

t2=40 градусов Цельсия

Теплоноситель = обычная вода

265 Па = 0,027 м.в.ст.

Ответ: Естественный напор составляет 265 Па или 0.027 м.в.ст.

Трубой будет являться сталь с внутренним диаметром 25 мм, такой же диаметр, как и у секционного радиатора. Примем, для упрощенного расчета, что сопротивления радиатора и котла равны нулю. Мы посчитаем только сопротивление трубопровода и найдем расход. Примем, что перепад температур между подающим и обратным теплоносителем равно 20 градусов Цельсия.

Чтобы найти расход, воспользуемся калькулятором гидравлического сопротивления. Нам необходимо найти расход при известном сопротивлении. То есть сопротивлением будет являться значение естественного напора 265 Па.

Подставляя расход такой, который бы создал сопротивление равное 265 Па или 0,027м.в.ст.

В калькуляторе вводим такие данные:

Стальная труба 25мм длиной 8 метров. Температуру задаем среднюю 50 градусов. Равнопроходных отводов 4 шт. Перепад высот не указываем.

Ответ: Расход равен 5,4 литр/мин.

Если рассчитать что при расходе 5,4 литра в минуту тратится 20 градусов, то это означает, что в радиаторе теплоноситель теряет около 7,4 кВт.

Если радиатор не тратит такое количество тепла, то перепад по температуре будет меньше и соответственно естественный напор будет меньше. Существуют способы, как найти точный расход через радиатор, но необходимо связать еще некоторые законы по теплопотерям через радиатор. Это то, что если в радиаторе будет мало теряться температуры, то температурный перепад будет меньше. Соответственно гравитационный напор будет меньше. А за ним и расход.

Но если данный радиатор потребляет такое количество тепла, что при расходе в 5,4 литра в минуту расходуется 20 градусов, то решение верное.

Если хотите понять, как я узнал, сколько теряется тепла в отопительном приборе, то познакомьтесь с этими статьями:

Расчет естественного циркуляционного давления в системе водяного отопления

Общим, многократно повторяющимся элементом каждой вертикальной или горизонтальной системы является стояк или ветвь. В стояке и ветви отдель-ные узлы соединения отопительных приборов с трубами (приборные узлы), объединенные промежуточными теплопроводами, создают основу системы отопления, определяющую принцип ее действия и величину естественного циркуляционного давления, возникающего вследствие охлаждения воды в приборах. Поэтому расчет естественного циркуляционного давления, связан-ного с охлаждением воды в отопительных приборах Dре.пр рассмотрим при различных приборных узлах, входящих в стояки или ветви систем отопления.

1. Вертикальные однотрубные системы отопления

Однотрубная система отопления с верхней разводкой. На рис. 6.7 приведена расчетная схема части однотрубной системы с верхней разводкой и тупиковым движением воды в магистралях. Стояки даны для трехэтажного здания с различными наиболее часто применяемыми приборными узлами. В стояке 1 (ст.1) показаны проточные узлы, в стояке 2 (ст.2) – проточно-регулируемые узлы со смещенными обходными участками и трехходовыми регулирующими кранами (типа КРТ) в стояке 3 (ст.3) – узлы со смещенными замыкающими участками и проходными регулирующими кранами (типа КРП). Присоединение приборов к стоякам принято односторонним.

Здесь и далее система отопления условно изображена со стояками различной конструкции для наглядности при сравнении. Обычно в системе преобладает какой-либо один тип приборного узла (например, проточно-регулируемые узлы), хотя может встретиться еще и другой тип (например, проточные узлы во вспомогательных помещениях). На рисунке над отопительными приборами нанесена тепловая нагрузка Q, т.е. теплопотребность помещений, Вт. Внутри контура каждого прибора кружком помечен центр охлаждения воды. Проставлено также вертикальное расстояние между центрами охлаждения и центром нагревания (ц.н) воды в тепловом пункте. Расход воды в стояке Gст, кг/ч, при заданных теплопотребности помещений, виде отопительных приборов и температуре воды определяется по формуле:

где Qст = SQп – тепловая нагрузка стояка, равная суммарной теплопотребности помещений, обслуживаемых стояком (при Qст в Вт вводится множитель 3,6), или, иначе, суммарной тепловой нагрузке приборов;

с – удельная теплоемкость воды (4,187 кДж/кг× о С);

Dtст – расчетный перепад температуры воды в стояке.

|

Рис. 6.7. Расчетная схема вертикальной однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой:

Ст.1 – проточный стояк; Ст.2 – проточно-регулируемый стояк; Ст.3 – стояк с замыкающими участками; кружки в контуре отопительных приборов – центры охлаждения воды в приборах; жирные точки на стояке 3 – центры охлаждения воды в стояке

Видно, что расход воды в однотрубном стояке прямо пропорционален тепловой нагрузке стояка Qст и обратно пропорционален расчетному перепаду температуры воды в стояке Dtст = tг – tо. Температура воды на каждом участке стояка будет промежуточной между значениями tг и tо в зависимости от степени ее охлаждения в том или ином помещении. Пропорция для определения температуры t3 (рис. 6.7) Qст = (tг – tо) = Q3 /(tг – t3), откуда

В общем виде температура воды на i-том участке однотрубного стояка будет равна

где SQi – суммарная тепловая нагрузка всех отопительных приборов на стояке до рассматриваемого участка (считая по направлению движения воды).

На рис. 6.7 заштрихованы половины высоты двух приборов стояка 1, в которых температура воды условно принята постоянной и равной t3. Можно считать, что температура воды t3 (и плотность ее ρ3) сохраняется в стояке по высоте h3, а температура t2 (и плотность ρ2) – по высоте h2.

Гидростатическое давление в стояке при его высоте, равной h3+ h2+ h1 (рис. 6.7), не считая части стояка выше условного центра охлаждения верхнего прибора, где температура воды принята равной температуре воды в главном стояке, составит:

где ρо – плотность воды при расчетной температуре tо обратной воды в системе.

Гидростатическое давление в главном стояке (Г.ст на рис. 6.7) с учетом той же высоты при температуре воды tг

где ρг – плотность воды при расчетной температуре tг горячей воды в системе.

Естественное циркуляционное давление в вертикальной однотрубной проточной и проточно-регулируемой системе отопления с верхней разводкой (стояки 1 и 2 на рис. 6.7), возникающее вследствие охлаждения воды в приборах, определяется как разность гидростатического давления в рассматриваемом и главном стояках:

При увеличении числа этажей в здании число слагаемых в формуле (6.14), а следовательно и значение Dре.пр, будут возрастать.

Выражение для определения Dре.пр можно представить в другом виде (более удобном для вычисления, хотя и менее точном), обозначив среднее уменьшение плотности при увеличении температуры воды на 1 о С через b = (ρо — ρг)/ /(tг – tо), кг/(м 3 × о С):

Для получения более общей и краткой записи выразим разности темпера-туры через тепловые нагрузки и расход воды в стояке примем обозначения:

Получим более короткое выражение:

где hIII, hII, hI – вертикальные расстояния между центрами охлаждения воды в приборах соответственно на III, II и I этажах и центром нагревания, м.

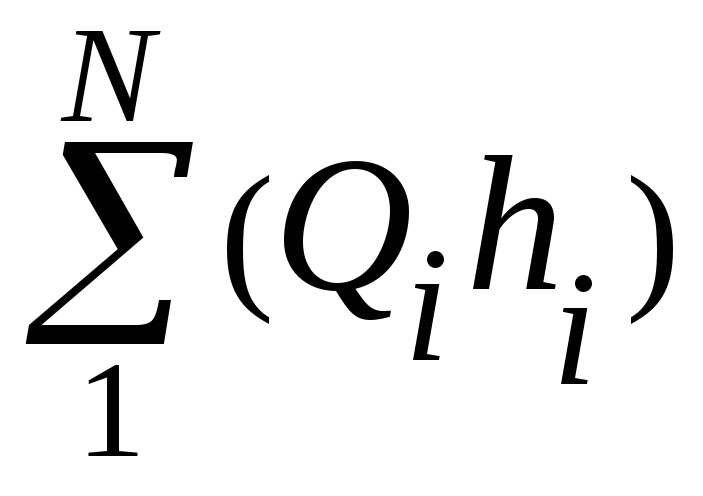

В общем виде при N отопительных приборах в однотрубном стояке

Dре.пр = (bg/(сGст))

где Qi hi – произведение тепловой нагрузки i-того прибора на вертикальное расстояние hi от его условного центра охлаждения до центра нагревания воды в системе отопления.

В стояках вертикальной однотрубной системы с замыкающими участками (стояк 3 на рис. 6.7) температура и плотность воды изменяются не только в отопительных приборах (условные центры охлаждения – кружки внутри контура приборов), но и в точках стояка (черные точки на рисунке), где смешивается вода, выходящая из прибора и из замыкающего участка.

Естественное циркуляционное давление в такой системе по аналогии с формулой (6.14) составит:

Некоторое различие в значениях естественного циркуляционного давления по формулам (6.13) и (6.17) определяется тем, что h’1 3 , соответственно при температуре tвых и tвх (для прибора на III этаже на рис. 6.7 — tвх = tг, tвых 3 , соответственно при средней температуре в приборе и при ее температуре в замыкающем участке.

Отметим, что в параллельно соединенных участках малого циркуляцион-ного кольца протекают два различных потока воды. Один поток с расходом Gпр, обеспечивая теплоотдачу прибора охлаждается до температуры tвых. Другой в количестве Gз.у = Gст — Gпр сохраняет свою температуру, равную tвх. В точке смешения этих двух потоков один из них нагревается (вода из прибора), второй – охлаждается (вода из замыкающего участка). Поэтому температуру воды в участках стояка (например, t3) и называют температурой смеси.

Естественное давление в малом циркуляционном кольце при движении во-ды в стояке сверху вниз способствует возрастанию расхода воды в приборе или, как принято говорить, увеличению затекания воды в отопительный прибор.

Дата добавления: 2016-01-07 ; просмотров: 1255 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

6.4. Расчет естественного циркуляционного давления в системе водяного отопления

Общим, многократно повторяющимся элементом каждой вертикальной или горизонтальной системы является стояк или ветвь. В стояке и ветви отдель-ные узлы соединения отопительных приборов с трубами (приборные узлы), объединенные промежуточными теплопроводами, создают основу системы отопления, определяющую принцип ее действия и величину естественного циркуляционного давления, возникающего вследствие охлаждения воды в приборах. Поэтому расчет естественного циркуляционного давления, связан-ного с охлаждением воды в отопительных приборах ре.пр рассмотрим при различных приборных узлах, входящих в стояки или ветви систем отопления.

1. Вертикальные однотрубные системы отопления

Однотрубная система отопления с верхней разводкой. На рис. 6.7 приведена расчетная схема части однотрубной системы с верхней разводкой и тупиковым движением воды в магистралях. Стояки даны для трехэтажного здания с различными наиболее часто применяемыми приборными узлами. В стояке 1 (ст.1) показаны проточные узлы, в стояке 2 (ст.2) – проточно-регулируемые узлы со смещенными обходными участками и трехходовыми регулирующими кранами (типа КРТ) в стояке 3 (ст.3) – узлы со смещенными замыкающими участками и проходными регулирующими кранами (типа КРП). Присоединение приборов к стоякам принято односторонним.

Здесь и далее система отопления условно изображена со стояками различной конструкции для наглядности при сравнении. Обычно в системе преобладает какой-либо один тип приборного узла (например, проточно-регулируемые узлы), хотя может встретиться еще и другой тип (например, проточные узлы во вспомогательных помещениях). На рисунке над отопительными приборами нанесена тепловая нагрузка Q, т.е. теплопотребность помещений, Вт. Внутри контура каждого прибора кружком помечен центр охлаждения воды. Проставлено также вертикальное расстояние между центрами охлаждения и центром нагревания (ц.н) воды в тепловом пункте. Расход воды в стояке Gст, кг/ч, при заданных теплопотребности помещений, виде отопительных приборов и температуре воды определяется по формуле:

где Qст = Qп – тепловая нагрузка стояка, равная суммарной теплопотребности помещений, обслуживаемых стояком (при Qст в Вт вводится множитель 3,6), или, иначе, суммарной тепловой нагрузке приборов;

с – удельная теплоемкость воды (4,187 кДж/кг о С);

tст – расчетный перепад температуры воды в стояке.

Рис. 6.7. Расчетная схема вертикальной однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой:

Ст.1 – проточный стояк; Ст.2 – проточно-регулируемый стояк; Ст.3 – стояк с замыкающими участками; кружки в контуре отопительных приборов – центры охлаждения воды в приборах; жирные точки на стояке 3 – центры охлаждения воды в стояке

Видно, что расход воды в однотрубном стояке прямо пропорционален тепловой нагрузке стояка Qст и обратно пропорционален расчетному перепаду температуры воды в стояке tст = tг – tо. Температура воды на каждом участке стояка будет промежуточной между значениями tг и tо в зависимости от степени ее охлаждения в том или ином помещении. Пропорция для определения температуры t3 (рис. 6.7) Qст = (tг – tо) = Q3 /(tг – t3), откуда

В общем виде температура воды на i-том участке однотрубного стояка будет равна

где Qi – суммарная тепловая нагрузка всех отопительных приборов на стояке до рассматриваемого участка (считая по направлению движения воды).

На рис. 6.7 заштрихованы половины высоты двух приборов стояка 1, в которых температура воды условно принята постоянной и равной t3. Можно считать, что температура воды t3 (и плотность ее ρ3) сохраняется в стояке по высоте h3, а температура t2 (и плотность ρ2) – по высоте h2.

Гидростатическое давление в стояке при его высоте, равной h3+ h2+ h1 (рис. 6.7), не считая части стояка выше условного центра охлаждения верхнего прибора, где температура воды принята равной температуре воды в главном стояке, составит:

где ρо – плотность воды при расчетной температуре tо обратной воды в системе.

Гидростатическое давление в главном стояке (Г.ст на рис. 6.7) с учетом той же высоты при температуре воды tг

где ρг – плотность воды при расчетной температуре tг горячей воды в системе.

Естественное циркуляционное давление в вертикальной однотрубной проточной и проточно-регулируемой системе отопления с верхней разводкой (стояки 1 и 2 на рис. 6.7), возникающее вследствие охлаждения воды в приборах, определяется как разность гидростатического давления в рассматриваемом и главном стояках:

При увеличении числа этажей в здании число слагаемых в формуле (6.14), а следовательно и значение ре.пр, будут возрастать.

Выражение для определения ре.пр можно представить в другом виде (более удобном для вычисления, хотя и менее точном), обозначив среднее уменьшение плотности при увеличении температуры воды на 1 о С через = (ρо — ρг)/ /(tг – tо), кг/(м 3 о С):

Для получения более общей и краткой записи выразим разности темпера-туры через тепловые нагрузки и расход воды в стояке примем обозначения:

Получим более короткое выражение:

где hIII, hII, hI – вертикальные расстояния между центрами охлаждения воды в приборах соответственно на III, II и I этажах и центром нагревания, м.

В общем виде при N отопительных приборах в однотрубном стояке

ре.пр = (g/(сGст))

где Qi hi – произведение тепловой нагрузки i-того прибора на вертикальное расстояние hi от его условного центра охлаждения до центра нагревания воды в системе отопления.

В стояках вертикальной однотрубной системы с замыкающими участками (стояк 3 на рис. 6.7) температура и плотность воды изменяются не только в отопительных приборах (условные центры охлаждения – кружки внутри контура приборов), но и в точках стояка (черные точки на рисунке), где смешивается вода, выходящая из прибора и из замыкающего участка.

Естественное циркуляционное давление в такой системе по аналогии с формулой (6.14) составит:

Некоторое различие в значениях естественного циркуляционного давления по формулам (6.13) и (6.17) определяется тем, что h’1 3 , соответственно при температуре tвых и tвх (для прибора на III этаже на рис. 6.7 — tвх = tг, tвых 3 , соответственно при средней температуре в приборе и при ее температуре в замыкающем участке.

Отметим, что в параллельно соединенных участках малого циркуляцион-ного кольца протекают два различных потока воды. Один поток с расходом Gпр, обеспечивая теплоотдачу прибора охлаждается до температуры tвых. Другой в количестве Gз.у = Gст — Gпр сохраняет свою температуру, равную tвх. В точке смешения этих двух потоков один из них нагревается (вода из прибора), второй – охлаждается (вода из замыкающего участка). Поэтому температуру воды в участках стояка (например, t3) и называют температурой смеси.

Естественное давление в малом циркуляционном кольце при движении во-ды в стояке сверху вниз способствует возрастанию расхода воды в приборе или, как принято говорить, увеличению затекания воды в отопительный прибор.