Гидравлический расчет внутреннего водопровода

Основным назначением гидравлического расчета водопроводной сети является определение наиболее экономичных диаметров трубопровода для пропуска расчетных расходов воды, а также условий, обеспечивающих подачу воды ко всем потребителям в необходимом количестве и с наименьшими потерями напора. Расчет выполняют в следующей последовательности:

1) Подсчитывается жилая площадь всего дома

где Fэт – сумма площадей жилых комнат одного этажа (подсчитывается по плану типового этажа);

n – количество этажей.

2) Количество людей, проживающих в данном доме,

где U – количество человек;

f – санитарная норма площади на одного человека, f=12 м 2

3) Определяется количество санитарно-технических приборов в доме, (по плану типового этажа).

4) Подсчитывается вероятность одновременного открытия приборов в доме по формуле

где Qч – норма водопотребления холодной воды в часы наибольшего потребления, берется по СНиП в зависимости от способа приготовления горячей воды (таблица 3 приложения),

q0– удельный расход воды водоразборных устройств, (таблица 3 приложения).

4) Далее расчет ведется по участкам. Для каждого участка вычисляются расчетные расходы на участках по формуле

Q=5 q0

где α – безразмерная величина, берется по таблице 1 приложения в зависимости от произведения РN

5) Назначая скорость 1м/с (по данным проектных организаций скорости воды во внутреннем водопроводе в пределах 0,9-1,2 м/с), определяется диаметр трубы по формуле

d=

согласно сортаменту труб принимается стандартный диаметр.

6) По таблице 2 приложения в зависимости от значения стандартного диаметра и расхода воды на участке уточняются скорость и уклон

7) Определяются потери напора по длине рассматриваемого участка по зависимости

где l— длина участка.

Расчет для исходных данных приведен ниже

1) Fжил =117,2·3=351,6 м 2 (с плана типового этажа)

2) U=351,6/12=29 человек

3) N=24 (с плана типового этажа)

Т.к. способ приготовления горячей воды задан газовый, принимаем

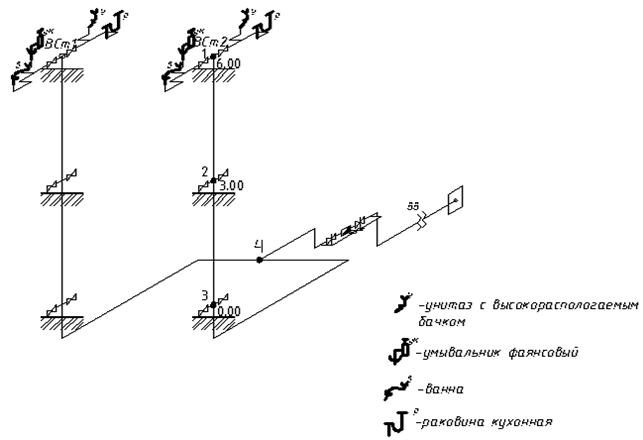

q0 =0,3л/с, Qч=10,5л/ч. Далее проводим гидравлический расчет трубопровода по участкам, показанным на аксонометрической схеме (рисунок 1.3),

В1

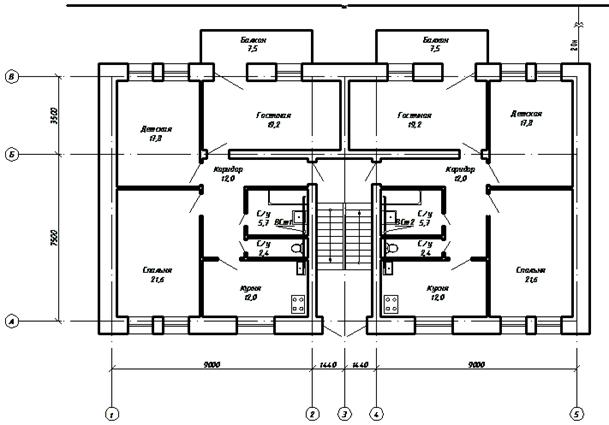

Рисунок 1.1. План типового этажа, М 1:100

В1

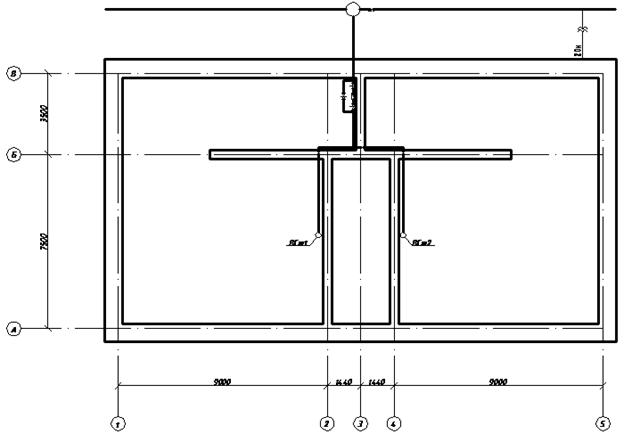

Рисунок 1.2. План подвала, М 1:100

Рисунок 1.3. Аксонометрическая схема внутреннего водопровода, М1:100

d=

Принимаем d=20мм, тогда

V=

1000i=

Потери напора по длине участка:

d=

Принимаем d=25мм, тогда

V=

1000i=

Потери напора по длине участка:

d=

Принимаем d=25мм, тогда

V=

1000i=

Потери напора по длине участка:

d=

Принимаем d=32мм, тогда

V=

1000i=

Потери напора по длине участка:

Принимаем диаметр трубы на один больше предыдущего участка d=40мм. тогда

V=

1000i=

Определяем потери напора по длине участка:

Таким образом, для устройства ввода применяются стальные трубы с противокоррозийной битумной изоляцией диаметром 40 мм.

Расчет сводим в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Гидравлический расчет внутреннего водопровода

| № уч-ка | Кол-во водоразборных приборов, N | РN | α | Расчетный расход на уч-кеQ, л/с | Диаметр трубопровода d, мм | Длина расчетного уч-ка l, м | Скорость движводыv, м/с | Уклон i | Потеринапора по длине hi, м |

| 1-2 | 4 | 0,04 | 0,256 | 0,384 | 20 | 3 | 1,190 | 0,245 | 0,735 |

| 2-3 | 8 | 0,08 | 0,318 | 0,477 | 25 | 3 | 0,896 | 0,104 | 0,312 |

| 3-4 | 12 | 0,12 | 0,367 | 0,551 | 25 | 6,8 | 1,037 | 0,136 | 0,925 |

| 4-вв | 24 | 0,24 | 0,485 | 0,726 | 32 | 3,8 | 0,759 | 0,0531 | 1,28 |

| ∑h1= 3,252 | |||||||||

| ввод | 24 | 0,24 | 0,485 | 0,726 | 40 | 20 | 0,581 | 0,026 | 0,52 |

Вычисляется величина общего напора, требуемого для внутреннего водопровода с учетом геометрической высоты подачи воды до диктующего водоразборного устройства согласно формуле:

где Hг — геометрическая высота подачи воды от поверхности земли до самой высокой водоразборной точки:

hпл — планировочная высота (превышение пола первого этажа над поверхностью земли);

п — количество этажей;

hпр — высота расположения диктующего прибора над полом;

∑ h — потери напора в сети, это сумма местных потерь напора, потерь по длине, потерь на вводе, потерь в водомерном узле:

где ∑h1– сумма потерь напора по длине расчетных участков (в таблице гидравлического расчета);

hм– местные потери напора, принимаются в размере 30% от потерь напора по длине, hм=0,3 ∑h1;

hвв – потери напора на вводе, hвв=ilвв (в таблице гидравлического расчета);

hвод– потери в водомерном узле, находятся по формуле

где S – гидравлическое сопротивление водомера, выбирается из таблицы в зависимости от калибра водомера (таблица 5 приложения);

Q – расчетный (максимальный) расход воды в здании, л/с. При этом расчетный расход не должен превышать максимального кратковременного расхода для данного калибра водомера (таблица 4 приложения). Потери напора в водомерах, учитывающих расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, не должны превышать допустимых величин: для крыльчатых водомеров – 2,5 м, для турбинных — 1м;

h0 – свободный напор у прибора, зависит от вида прибора. Максимальный свободный напор для унитаза со смывным бачком принимаетсяh0=5м.

Для рассматриваемого случая, подсчитывается геометрическая высота подачи воды от поверхности земли до самой высокой водоразборной точки:

Для определения потерь напора в сети, из таблицы гидравлического расчета выписываются ∑h1=3,252м и hвв=0,52м, тогда местные потери hм=0,3∑h1=0,3·3,252=0,9765м. По значению расхода Q=0,726л/с подбираем водомер (таблица 4 приложения). Подошел водомер ВК30 (крыльчатый, калибр 30), для него сопротивление S=1,3 (таблица 5 приложения). Тогда потери в водомере hвод=SQ 2 =1,3·(0,726) 2 =0,6852м, что удовлетворяет условию 0,5м

2.2. Гидравлический расчет системы внутреннего водопровода.

На основании гидравлического расчета водопроводной сети определяются наиболее экономичные диаметры для пропуска расчетных расходов воды, потери напора и требуемый напор в системе.

Расчеты выполняются в следующем порядке:

Выбирается расчетное направление, которое разбивается на расчетные участки;

Определяются расходы по расчетным участкам;

По расчетным расходом определяется диаметр трубы расчетного участка, потери напора по участкам и скорость движения воды;

Подбирается водомер и определяются потери напора в водомере;

Определяется требуемый напор в системе.

В расчетно-графической работе выполняется расчет только для холодного внутреннего водопровода.

Выбор расчетного направления.

Проектируемый внутренний водопровод должен обеспечить подачу воды с необходимым расходом к любой водоразборной точке здания. Расчет ведется для диктующей водозаборной точки, наиболее высоко расположенной и удаленной от ввода, т.е. по расчетному направлению. Если будет обеспечена подача воды к диктующей точке, то подача к другим точкам будет гарантирована, т.к. они находятся в более благоприятных условиях. Таким образом, в расчетное направление войдут; подводка к диктующему прибору, стояк, часть магистрали и ввод

Расчетное направление разбивается на участки. За расчетный участок принимается участок сети с постоянным расходом. Расчетные участки обозначаются цифрами ( начало и конец участка).

Определение расчетных расходов.

Для определения расчетных расходов необходимо выбрать нормы водопотребления, которые принимаются по СНИП (1) в зависимости от назначения здания и степени его благоустройства. В табл.1 приведены нормы водопотребления для некоторых типов зданий.

Максимальный секундный расход на расчетном участке следует определять по формуле:

где q (

q0

α — величина, определяемая в зависимости от числа водоразборных устройств N на расчетном участке сети и вероятности их действия Р, и принимается по СНИП (1) или по таблице 3.

Вероятность действия приборов (Р) для всего здания, обслуживающих одинаковых потребителей, следует определять по формуле:

P=

где

U — общее число потребителей в здании;

N — общее число приборов, обслуживающих U потребителей.

Общее число потребителей (чел.) в жилом здании, если оно не задано можно определить по формуле:

где k=1,2-1,5 коэффициент перенаселенности;

F — полезная жилая площадь здания в м 2 ;

f — норма жилой площади на 1 человека в м 2 принимается 18м 2 для РФ.

Число приборов и полезная площадь определяется по планам этажей здания.

В зависимости от величины произведения NP определяется коэффициент α по табл. 3 в которой приведены некоторые значения этого коэффициента при NP=0,015÷8,8; при больших значениях NP и Р>0,1 коэффициент α определяется по таблицам СНИП (1).

Таблица 1.Нормы расхода воды потребителями

Норма водопотребления, л

В сутки максимального водопотребления

В час максимального водопотребления

Общая (гор. и холодная)