Пример определения физического износа жилого здания, построенного более 50 лет назад

На основе ведомственных строительных норм (ВСН) 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»

Извлечение 1.1. Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее — системы) и здания в целом, следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств: (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.

Физический износ, на момент его оценки, выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.

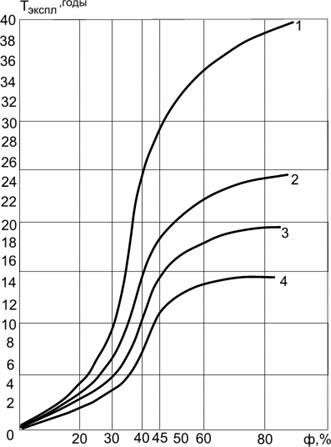

1.7. Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий, в целом, должен определяться по табл. 64-71, на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, физический износ системы следует уточнить расчетным путем, на основании сроков эксплуатации отдельных элементов по графикам, приведенным на рис. 3 — 7. За окончательную оценку следует принимать большее из значений.

- Т.е. это значит, что, если при осмотре в данный момент времени данной системы, она не имеет дефектов по табл. 64-71 (т.е. имеет меньшее значение износа), то считается износ по сроку службы элементов, т.к. при этом износ системы в целом будет обладать большим износом, нежели, если система будет приниматься по таблицам. 64-71. Получается, что система может и не иметь дефектов по таблицам, но при сроке службы системы в течение 55 лет, (с момента постройки данного здания), система оценивается по таблицам сроков службы, т.к. по этим таблицам при таком сроке службе система будет иметь более высокую величину износа. Согласно п.1.7, система должна оцениваться по большему значению физ.износа — по графикам сроков службы.

- Т.к. система эксплуатируется с момента постройки и до наших дней, то по графикам сроков службы отдельные элементы системы, физически, не могут эксплуатироваться 55 лет, это значит что втечение эксплуатации отдельные элементы были заменены на новые (текущие ремонты, ликвидации аварий, и т.п.). Т.е. износ системы с данным сроком службы не может оцениваться по таблицам 64-71 (по обнаруженным дефектам в системе).

- Если система на момент обследования имеет признаки износа, соответствующие перечню таблиц 64-71, но при этом, износ по графикам сроков службы оказывается меньше износа определённого по таблицам 64-71, — то износ, согласно п.1.7, принимается по большему значению, т.е. в данном случае — по таблицам 64-71.

- Т.к. данное здание построено более 50 лет назад, то срок службы основных элементов системы (внутридомовые трубопроводы (стояки) ГВС, ХВС, отопления, чугунных труб канализации) превышен и составляет 80%, т.е необходим капитальный ремонт инженерной системы здания, с заменой существующей системы -инженерных сетей и инженерного оборудования на новое, соответствующее требованиям современным нормам и правилам, принятым в РФ для данных систем.

- Приложения:

Графики сроков службы элементов

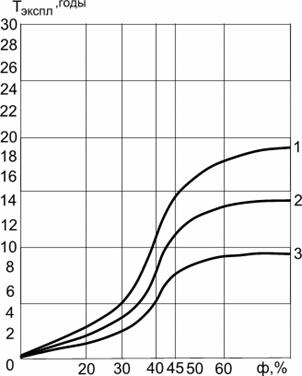

Рис. 3. Физический износ системы внутреннего горячего водоснабжения

1 — стояки из оцинкованных труб; 2 — полотенцесушители всех видов, магистрали из оцинкованных труб; запорная арматура, латунная; смесители всех видов; 3 — стояки и магистрали из черных труб; запорная арматура — чугунная

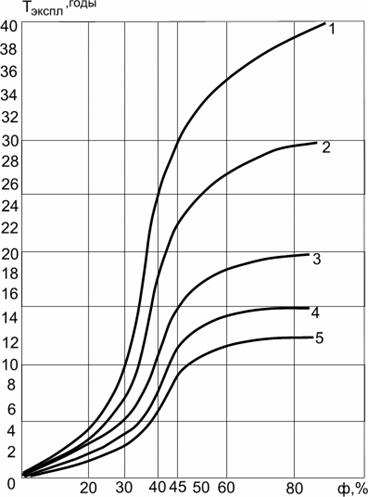

Рис. 4. Физический износ системы центрального отопления

1 — радиаторы чугунные; 2 — стояки стальные, конвекторы;

3 — магистральные трубы стальные черные; 4 — калориферы всех видов;

5 — запорная арматура всех видов

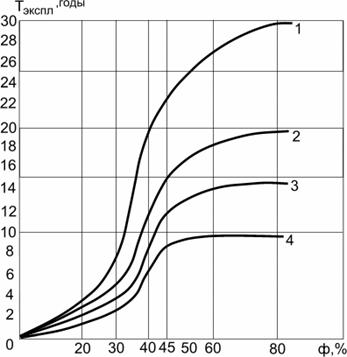

Рис. 5. Физический износ системы внутреннего водопровода

1 — трубопроводы оцинкованные;

2 — бачки сливные керамические и чугунные;

3 — трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ, краны и запорная арматура латунная;

4 — краны и запорная арматура чугунные

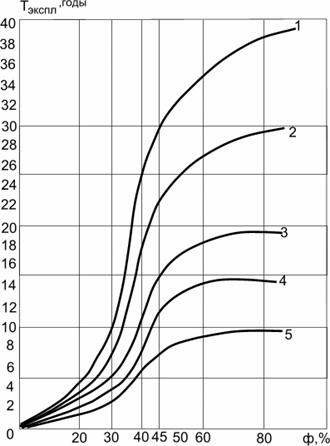

Рис.6. Физический износ системы внутренней канализации

1 — трубопроводы чугунные, ванны чугунные;

2 — мойки и раковины чугунные и из нержавеющий стали;

3 — трубопроводы стальные, ванны стальные, унитазы, мойки, раковины керамические, трубопроводы асбоцементные;

4 — мойки и раковины стальные эмалированные;

5 — трубопроводы ПХВ

Рис.7. Физический износ системы внутреннего электрооборудования

1 — внутриквартирные сети скрытые; 2 — внутриквартирные сети открытые; 3 — ВРУ, магистрали; 4 — электроприборы

ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Система горячего водоснабжения

Таблица 65

Примерный состав работ

Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков

Набивка сальников, замена прокладок, устройство теплоизоляции трубопроводов (местами)

Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей, отдельными местами

Частичная замена запорной арматуры и отдельных полотенцесушителей, замена (отдельными местами) трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции

Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов

Замена запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей; частичная замена трубопроводов магистралей и стояков

Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы

Полная замена системы

Система центрального отопления

Таблица 66

Примерный состав работ

Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей (в отдельных местах)

Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами)

Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей; следы ремонта калориферов

Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопительных приборов, замена отдельных стояков и отдельных участков магистралей; восстановление теплоизоляции; ремонт и наладка калориферов

Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и магистралях, следы их ремонта (отдельными местами) и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа калориферов

Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции, замена калориферов

Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов

Износ водопроводных сетей и динамика роста затрат электроэнергии на их эксплуатацию

Износ водопроводных сетей и динамика роста затрат электроэнергии на их эксплуатацию

, канд. химических наук.

В 1991 году износ элементов трубопроводных систем водоснабжения России составлял примерно 25%, что лишь немного превосходило обычные среднемировые показатели, составляющие 10-15%. В настоящее же время многие водопроводные сети уже полностью выработали свой технический ресурс и поддерживаются только за счет регулярных ремонтов. С каждым годом степень износа инженерных систем увеличивается, а вместе этим увеличиваются и затраты на их эксплуатацию и текущий ремонт.

По протяженности трубопроводов Россия занимает второе место в мире (после США), однако таких изношенных трубопроводов нет ни в одной развитой стране в мире. По общей протяженности трубопроводов водоснабжения 523 тыс. км. более 80% отслужили свой амортизационный срок, свыше 160 тыс. км по уровню изношенности необходимо заменить немедленно. В 1998 г. из водных источников забиралось 77,2 млрд. куб. м. воды. Свежей воды было использовано 66,2 млрд. куб. м, а подано в сеть 25 млрд. куб. м. При этом реальные потери воды от станции очистки до крана составляют в отдельных регионах до 40%. Если принять потери в размере 30% от объема поданной в сеть воды, а себестоимость 1 куб. м. на уровне 30 руб., то стоимость потерянной воды составляет 210 млрд. руб [1,2,3].

При общей протяженности тепловых сетей 183 тыс. км (в двухтрубном исчислении), 29 тыс. км., или 21,3%, находятся в аварийном состоянии. В ряде городов России на 100 км теплотрасс приходится до 400 аварий. Из-за ветхости сетей теплоснабжения ежегодно теряется около 35 млн. тонн условного топлива. Прямой ущерб при стоимости 1 тонны топлива 70 долл. составляет 70 млрд. руб. Затраты электроэнергии на производство и реализацию 1 куб. м. на 30% выше среднеевропейского уровня [2,3].

Расчеты показывают [4], что только на ремонт водо-, газо-, тепло-, нефтепроводов потребуется затратить несколько бюджетов страны, отложив на неопределенное время финансирование других отраслей промышленности, социальной сферы, здравоохранения, науки, образования(. ). Особенно же остро глобальные проблемы, стоящие перед страной в плане реконструкции гидравлических сетей, обсуждаются в работе [1].

Нынешний темп ремонта трубопроводов (

1-3% в год) и его качество не способны остановить процесс их обвального разрушения. По мнению специалистов 6, время для проведения плановой замены и ремонта практически полностью изношенных трубопроводов и сооружений упущено. Поэтому только активное вмешательство государства и его самая широкая финансовая поддержка способны спасти страну от крупномасштабной катастрофы. В 2008 году правительством России принимаются амбициозные программы развития дорожной сети, портов, верфей, судостроительной, авиационной и легкой промышленности, а также сельского хозяйства. Бурными темпами осуществляется строительство городов и их пригородов. Однако успешная реализация этих проектов абсолютно немыслима без надежной системы водоснабжения жилых домов и промышленных предприятий.

Из всего сказанного выше очевидно, что необходима крупномасштабная государственная программа обновления всех трубопроводных сетей России, базирующаяся на использовании новых технологий проектирования и реконструкции магистральных сетей. Грамотный выход из создавшейся в трубопроводном хозяйстве страны критической ситуации только один: первое время все же придется работать именно со старыми сетями, обеспечивая водой промышленность и население и, одновременно, проводя экономически и технически обоснованную политику постепенного обновления сетей. Поэтому на ближайшие 15-20 лет задача поэтапной модернизации гидравлических сетей является крайне актуальной для России.

Прежде чем решать задачу полной модернизации сетей водоснабжения, необходимо иметь, как минимум, полный план этих сетей. Однако и здесь дела обстоят не лучшим образом. Многие города России вообще не имеют плана своих сетей, либо имеют их виде отдельных фрагментов на бумажных носителях. В таких условиях гидравлическая сеть представляет собой, в сущности, черный ящик с малоизученными свойствами. Ясно, что в таких условиях практически невозможно говорить о программах эффективной модернизации сетей. Опыт показывает, что здесь быстрых решений не получается. Паспортизация водопроводной сети среднего российского города (100-200 тыс. жителей) даже при очень интенсивной организации этих работ занимает не менее полутора — двух лет, а для более крупных городов эта процедура может занять пять и более лет. Отрасль срочно нуждается в капиталовложениях, исчисляемых многими триллионами рублей. Поэтому малейшая ошибка в стратегическом планировании может привести к напрасной потере колоссальных средств, последующему катастрофическому разрушению системы водо — и теплоснабжения многих крупных городов.

Все многочисленные данные, полученные в результаты натурных исследований водопроводной сети должны использоваться для составления ее качественной гидравлической модели. Гидравлическая модель является очень сложной системой данных о сетях, включающей в себя не только исчерпывающую базу данных о всех водопотребителях, насосных станциях и участках сети, но надежную методику гидравлических расчетов. Одним из важнейших этапов создания гидравлической модели является грамотно спланированный процесс обширных манометрических съемок сетей для определения истинного гидравлического сопротивления трубопроводов, находящихся в различных условиях эксплуатации. В плане особого обсуждения заслуживает работа [7], авторы которой представляют результаты подобных исследований, проведенных в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В результате проведенных исследований и сопутствующей фотосъемки внутренней поверхности трубопроводов был выявлен характер нарастаний отложений на внутренней поверхности трубопроводов. Было установлено [7], в частности, что при достаточно длительной эксплуатации на внутренней поверхности слабопроточных участков сети формируются выступы кольцевой формы (Рис. 1, а). На поверхности новых труб и труб, работающих с относительно высокими скоростями потоков, отложения имеют вид достаточно регулярных конических выступов (Рис. 1, б).

|  |

Рис. 1. Внутренняя поверхность трубопроводов

а – чугунная уличная магистраль диаметром 150 мм. (более 40 лет эксплуатации); б – стальной дюкер диаметром 500 мм (8 лет эксплуатации)

(, Юдин гидравлические расчеты системы подачи воды Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника, 2006, № 9, с. 22-24.)

Экспериментальные исследования проводились в широком диапазоне диаметров, сроков эксплуатации и скоростей воды и режимов работы трубопроводов. При этом авторы работы [7], что очень важно, не ограничились простым описанием состояния внутренней поверхности труб. Так, хорошо известно, что гидравлическое сопротивление трубопроводов с естественной макрошероховатостью не поддается теоретическому описанию, а определяется но основе обобщения результатов местных замеров на действующих сетях. Поэтому при обработке результатов натурных измерений для определения фактического коэффициента гидравлического сопротивления Дарси использовалась оригинальная методика: эквивалентная шероховатость принималась постоянной и равной 3 мм, а расчетный диаметр подбирался по методу наименьших квадратов. Определенный таким образом диаметр можно назвать эквивалентным и он позволяет получить достаточно хорошее описание зависимости потерь напора в трубопроводе от расходов воды.

Предложенный авторами [7] способ отладки гидравлической модели, при котором уменьшается расчетный диаметр труб, оказался очень эффективным. Эквивалентные диаметры приняты на 5-15% ниже, чем исходные расчетные диаметры для новых труб. Результаты экспериментальных исследований хорошо воспроизводятся с помощью предложенной модели (Рис. 2).

Рис. 2. Удельные потери напора в трубопроводах

а – стальной водовод 1975 г. прокладки диаметром 1000 мм, эквивалентный диаметр 884 мм; б – чугунная уличная магистраль 1937г. прокладки диаметром 150 мм, эквивалентный диаметр составляет 121 мм; 1 – результаты замера; 2 – зависимость удельных потерь напора для трубопровода исходного диаметра; 3 – то же эквивалентного диаметра

(, Юдин гидравлические расчеты системы подачи воды Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника, 2006, № 9, с. 22-24.)

Предложенная [7] методика расчета гидравлического сопротивления была использована нами для оценки влияния степени зарастания внутреннего сечения труб на динамику роста затрат на эксплуатацию изношенных сетей. Для расчетов нами была выбрана водопроводная сеть, состоящая из 680 участков, 12 насосов и 8 резервуаров и баков. В зависимости от времени суток уровень водопотребления колеблется от 1 до 21 м3/с. В часы высокого водопотребления многие узлы имеют недостаточный свободный напор и, соответственно, потребляют меньшее количество воды, чем им необходимо на данный час. Все расчеты проводились с помощью разработанной автором программы SibStream [8]. ПК SibStream позволяет проводить гидравлические расчеты при условии, что все водопотребители являются узлами с нефиксированным отбором (УНФО) Q(Pсв, T), где Pсв— свободный напор в узле, а T— означает учет графиков водопотребления в каждом узле. При зарастании водоводов свободный напор в узле падает и, поэтому, явный учет зависимости водопотребления от свободного напора становится принципиально важным для проведения реалистических гидравлических расчетов.

В Табл. 1 представлены результаты выполненных расчетов на некоторый момент времени, одинаковый для всех расчетов. В первых строках таблицы показано, что по мере сужения просвета труб на величину от 0 до 20% суммарное водопотребление в сети снижается примерно на 30%. Чтобы оценить, во сколько раз надо увеличить расходы электроэнергии, чтобы восстановить прежний уровень потребления, был проведен цикл дополнительных гидравлических расчетов. В этих расчетах все значения напора насосов H в напорно-расходной характеристике H(Q) насосов просто умножались на некий коэффициент Kэфф. При этом игнорировался тот факт, что значения напора превзойдут все реалистические значения, допустимые в водопроводных сетях. Результаты расчетов представленные в последних строках Табл. 1 и на Рис. 3, явно показывают, насколько будет велик перерасход электроэнергии, если в изношенных сетях пытаться поддерживать неизменным уровень потребления лиши за счет увеличения напора насосов. При сохранении на неизменном уровне расхода электроэнергии многие потребители начнут испытывать хронический недостаток воды, а многие могут и совсем лишиться ее в пиковые режимы водопотребления в сети.