- Расчет системы оборотного водоснабжения

- Расчет оборотной системы водоснабжения

- Читать практическое задание по водоснабжению, водоотведению: «Расчёт РГР оборотной системы водопользования» Страница 1

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 3. ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Расчет системы оборотного водоснабжения

Общий расход воды в оборотной системе складывается из расходов воды в промежуточных и концевых воздухоохладителях, а также в конденсаторах ХМ систем осушки воздуха станции. Учитываются также расходы воды в маслоохладителях и цилиндрах компрессоров.

I) вычисляются тепловые нагрузки теплообменников — водопотребителей:

а) тепловая мощность промохладителя Qпо:

б) тепловая мощность концевого охладителя ВОК QB0K:

в) тепловая мощность конденсатора холодильной машины системы осушки Qк = 52,83 кВт определена в расчете цикла ХМ;

2) вычисляются расходы воды в указанных аппаратах соответственно:

где сw = 4,19 кДж/(кг∙К) — теплоемкость воды;

3) вычисляется суммарное потребление воды в компрессорной установке с учетом расхода воды на охлаждение масла и цилиндров компрессора:

или в объемных единицах

4) общий расход оборотной воды на компрессорной станции равен:

или в объемных единицах:

Оценивается ориентировочно необходимая площадь поперечного сечения пленочного оросителя вентиля горной градирни F’ор:

где g’ор — первоначально принятая плотность орошения, м 3 /(м 2 ∙ч).

Выбирается секционная вентиляторная градирня [1] типа «Союзводоканалпроекта» с поперечным сечением секции в 16 м 2 (см. табл. 2 приложения).

То есть при количестве секций nсек = 3 Fор = 48 м 2 . Тогда действительная плотность орошения gор составляет:

Температура оборотной воды на выходе из градирни оценивается по номограммам [3] и составляет:

5) вычисляется требуемый напор подаваемой оборотной воды.

Для определения напора необходим гидравлический расчет всей системы водоснабжения, который возможен только после составления монтажной схемы. При ее отсутствии требуемый напор Hw, м, оценивается приблизительно.

где hгр =10 м — высота подъема воды в градирню от уровня воды в бассейне, откуда производится забор воды; hф = 5 м — требуемый перепад в разбрызгивающих воду устройствах (форсунках); hг = 15 м — потери напора от гидравлических сопротивлений в системе циркуляции воды.

Таким образом, Hw = 10 +5 +15 = 30 м;

6)в соответствии с нормами проектирования число рабочих насосов оборотной воды должно быть не менее 2. Если

Принимаем к ycтановке 2 рабочих и 2 резервных центробежных насоса с

двухсторонним входом типа Д200-.36 срасчетными параметрами:

подача

напор

мощность электродвигателя Nдв = 40 кВт;

частота вращения ротора nдв = 1450 об/мин.

Потребляемая мощность насоса Nw составляет:

где

Расчет оборотной системы водоснабжения

В промышленном водоснабжении основную роль играют системы оборотного водоснабжения. Нагретая в теплообменных аппаратах оборотная вода охлаждается в градирнях, брызгальных бассейнах, водохранилищах (прудах) — охладителях или других устройствах и циркуляционными насосами снова подается в цикл.

При этом она многократно и последовательно подвергается различным физико-химическим воздействиям – изменяет температуру, аэрируется, в некоторых случаях загрязняется и частично теряется вследствие испарения и капельного уноса в атмосферу. Испарение части воды вызывает постепенное повышение ее минерализации.

Вода становится коррозионно-активной, способной к отложению минеральных солей, постепенно в ней накапливаются пыль и продукты коррозии. Поэтому для восполнения потерь оборотной воды и восстановления ее качества системы получают подпиточную воду.

Оборотное водоснабжение можно осуществить в виде единой системы для всего промышленного предприятия либо в виде отдельных циклов для отдельного цеха или группы цехов.

В обычных системах оборотного водоснабжения, где циркулирующая вода не загрязняется технологическими продуктами, повышение минерализации предотвращается продувкой (сбросом части оборотной воды) и пополнением системы подпиточной свежей водой из природных источников, которая проходит необходимую очистку и корректировку состава.

В зависимости от качества оборотной воды и требований, предъявляемых к качеству потребляемой воды, часть общего расхода оборотной воды может подвергаться обработке (умягчению, обессоливанию, удалению взвесей и т.п.) с последующим возвращением ее в систему.

Вместо свежей воды для подпитки можно использовать дочищенную до норм качества технической воды смесь промышленных и бытовых сточных вод, предварительно прошедших биологическую очистку, либо промышленные стоки после достаточно глубокой локальной физико-химической очистки.

Подпитка замкнутых систем свежей водой допускается в случае, если недостаточно очищенных сточных вод для восполнения потерь воды.

Схема оборотной системы водоснабжения с охлаждением воды и подпиткой свежей водой из водоема представлена далее.

ОХЛ – система охлаждения воды; НС – насосная станция;

Q – расход оборотной воды;

Q 1 – потери воды при испарении;

Q 2 – потери воды при разбрызгивании;

Q 3 – потери воды при продувке

Рис. Схема оборотной системы водоснабжения

Потери воды на испарение при охлаждении Q 1 , м 3 /ч, определяются по формуле

где Кисп – коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи испарением в общей теплоотдаче, принимаемый для брызгальных бассейнов и градирен в зависимости от температуры воздуха (по сухому термометру), а для водохранилищ (прудов )- охладителей в зависимости от естественной температуры в водотоке;

Δ t – перепад температур воды, о С ;

Q – расход оборотной воды, м 3 /ч.

Перепад температур воды равен

где t 1 – температура воды, поступающей на охладитель (пруд, брызгальный бассейн, градирню); t 2 – температура охлажденной воды.

Температура воздуха t возд , о С

Читать практическое задание по водоснабжению, водоотведению: «Расчёт РГР оборотной системы водопользования» Страница 1

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ “Природопользование” “Расчёт оборотной системы водопользования ” Вариант 1 Работу выполнил: Cтудент гр.____________ФИО_____________Проверил:___________ФИО____________

Москва ЗаданиеВ соответствии с вариантом определить величину продувки Q3 (сброс части оборотной воды из системы) и расход добавленной в систему свежей воды Qсвеж для компенсации потери воды.

Q=7800 м3/ч – расход оборотной водыt1=400C – температура воды поступающая на охладитель t2=280C – температура охлаждённой воды Q1=Kисп*∆t*Q-потеря воды на испарение при охлаждении, где

Kисп=0,0014 – коэффициент испарения, учитывающий долю теплоотдачи испарением при tвозд=200С. ∆t= t1- t2 – перепад температур на охладителе.

Относительные величины потерь воды в результате:

P1= Q1/ Q*100%- испарения

P2= Q2/ Q*100%-разбрызгивания (0,2%). Вентиляторная градирня с каплеуловителем.

P3= Q3/ Q*100%- продувки

Qсвеж.= Q1+ Q2+ Q3– расход добавленной в систему свежей водыС0=900г/м3 – концентрация соли в воде добавляемой в систему.Спр= ((P1+ P2+ P3)/( P2+ P3))*С0=1200г/м3 – расчётная концентрация солей в оборотной системе.

Схема системы водопользования. П – производство

ОХЛ – система охлаждения

НС – насосная станция

Q1, Q2, Q3 – абсолютные величины потерь воды:

при испарении Q1, разбрызгивании Q2

и продувки Q3( м3/ч)

Q – расход воды в оборотной системе

Qсвеж. – расход добавляемой воды из водоёма

Подставим значения в формулу дляСпр= ((P1+ P2+ P3)/( P2+ P3))*С0 численные значения. 1200=((P1+ P2+ P3)/( P2+ P3))*900 → 3 P1= P2+ P3, где P2=0,2%,

P1= Q1/ Q*100%.Т.к. Q1=Kисп*∆t*Q=0,0014*(40-28)*7800=1310м3/ч

Qсвеж.= Q1+ Q2+ Q3Q2= P2* Q*100%=0,2*7800/100=15,6м3/ч

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Руководство по оптимизации оборотной системы водоснабжения электростанций с градирнями предназначено для выбора числа и типа градирен при проектировании тепловых и атомных электростанций, для выбора сечений циркуляционных водоводов, а также для обоснования применения конструктивных решений.

1.2 . Руководство составлено в развитие «Инструкции по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве», «Инструкции по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений», «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей», «Инструкции по определению экономической эффективности капитальных вложений в развитие энергетического хозяйства (генерирование, передача в распределение электрической и тепловой энергии)».

При использовании настоящего руководства необходимо соблюдать требования глав СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Электростанции тепловые», «Сооружения промышленных предприятий», а также «Инструкции по разработке проектов и смет для промышленного строительства», «Инструкции по эксплуатации башенных градирен на тепловых электростанциях», «Технических указаний по расчету и проектированию башенных противоточных градирен для тепловых электростанций и промышленных предприятий».

1.3 . При оптимизации оборотной системы водоснабжения с градирнями рекомендуется соблюдать следующую терминологию:

Система водоснабжения — комплекс сооружений, обеспечивающий водоснабжение электростанции.

Оборотная ( циркуляционная ) система водоснабжения — система водоснабжения, при которой охлаждающая вода используется многократно.

Оборотная ( циркуляционная ) вода — вода, циркулирующая в оборотной системе водоснабжения.

Расход оборотной воды — количество воды, поступающей в конденсаторы и другие теплообменники после охлаждения в градирнях или после другого использования.

Охлажденная вода — оборотная вода после охлаждения в градирнях.

Охлаждающая вода — оборотная вода на входе в конденсаторы и другие теплообменники.

Добавочная вода — вода, подаваемая в оборотную систему извне для компенсации убыли воды.

Циркуляционные водоводы — трубопроводы, тоннели или каналы для подачи и отвода циркуляционной воды.

Подводящие водоводы — циркуляционные водоводы для подачи охлаждающей воды в конденсаторы и на вспомогательное оборудование.

Отводящие водоводы — циркуляционные водоводы для отвода нагретой воды от конденсаторов и вспомогательного оборудования.

Гидроохладитель — теплообменное сооружение для охлаждения циркуляционной воды.

Градирня — гидроохладитель, в котором для улучшения охлаждения используется тяга воздуха.

Башенная градирня — градирня, в которой тяга создается с помощью вытяжной башни.

Вентиляторная градирня — градирня, в которой тяга создается с помощью вентиляторов.

Испарительная градирня — градирня, в которой теплообмен осуществляется испарением и конвекцией.

Радиаторная ( сухая ) градирня — градирня, в которой теплообмен осуществляется только конвекцией.

Пристанционный узел — часть оборотной системы водоснабжения, включающая циркуляционные насосы, циркуляционные водоводы и другое оборудование в пределах главного корпуса электростанции и около главного корпуса до места присоединения циркуляционных водоводов от крайних конденсаторов.

Узел градирен — часть оборотной системы водоснабжения, включающая градирни и часть циркуляционных водоводов со вспомогательным оборудованием, начиная от места первого разветвления магистральных водоводов, а также циркуляционные насосы II подъема, подающие воду на градирни.

Магистральный узел — часть оборотной системы водоснабжения, включающая циркуляционные водоводы от пристанционного узла до узла градирен, а также центральную насосную станцию.

Вспомогательное оборудование — газо-, воздухо-, маслоохладители и другое оборудование, охлаждаемое циркуляционной водой, за исключением конденсаторов турбин.

Tепловая нагрузка гидроохладителя ( градирни ) — количество тепла, рассеиваемого охладителем в атмосфере.

Гидравлическая нагрузка гидроохладителя ( градирни ) — расход воды, поступающей на охладитель.

Расчетный вариант — комбинация искомых параметров, удовлетворяющая заданным ограничениям.

Оптимальный вариант — расчетный вариант, удовлетворяющий выбранному критерию оптимальности.

Равноэкономичный вариант — расчетный вариант, эффективность которого близка к оптимальному.

Замещающая мощность — мощность электрического генератора, условно вводимая в энергосистеме для компенсации недоотпуска мощности от проектируемой электростанции.

Расчетный режим — совокупность энергетических нагрузок, метеорологических и иных условий определенной продолжительности.

Режим максимума нагрузки — режим, условия которого соответствуют периоду максимальной нагрузки в энергосистеме.

Неотопительный период — часть года со средней суточной температурой выше 8 °С.

Обеспеченность — отношение продолжительности периода с температурой, большей данной, к общему расчетному времени.

Коэффициент готовности — отношение времени рабочего состояния сооружения к общему расчетному времени.

1.4 . При оптимизации оборотной системы водоснабжения с градирнями следует придерживаться следующих основных обозначений и единиц измерения:

З — приведенные затраты по системе водоснабжения, руб./год;

И — ежегодные издержки эксплуатации по системе водоснабжения, руб./год;

И т — то же в году «Т», руб./год;

ΔИт — приращение ежегодных издержек эксплуатации в году «т», руб./год;

И э — компенсация изменения отпуска электроэнергии за год эксплуатации, руб./год;

И д — издержки эксплуатации, связанные с подачей добавочной воды и сбросом продувочной воды, руб./год;

φ з и

ΔЭ — изменение отпуска электроэнергии за год эксплуатации, МВт·ч/год;

h зам — число часов использования замещающей мощности, ч/год;

h — продолжительность расчетного режима, ч/год;

K — общие капитальные вложения в систему водоснабжения, руб.;

K т — то же в году «т», руб.;

K э — среднегодовая стоимость основных фондов по системе водоснабжения, находящихся на балансе заказчика, руб.;

k г — удельная стоимость градирен, приходящаяся на 1 м 2 площади орошения, руб./м 2 ;

Т нс — год начала строительства;

Т пэ — год начала работы электростанции с постоянными технико-экономическими показателями;

То — год приведения разновременных затрат;

В т — коэффициент приведения затрат к одному году;

Ен — нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, 1/год;

Енп — норматив для приведения разновременных затрат;

p А и p т — норма амортизационных отчислений и отчислений на текущий ремонт, %;

n с — количество типов сооружений, отличающихся амортизационными нормами;

F ор — площадь орошения градирен, м 2 ;

f ор — удельная площадь орошения градирен, приходящаяся на 1 МВт тепловой нагрузки градирен, м 2 /МВт;

H — общая высота башни градирни, м;

ΔНвод — изменение геометрической высоты подачи воды на градирни, м;

Ωцв — площадь сечения нитки циркуляционных водоводов, м 2 ;

d цв — диаметр циркуляционных трубопроводов, м;

n цв — число ниток циркуляционных водоводов;

п т — количество работающих турбин;

пцн — количество работающих циркуляционных насосов;

пвент — количество работающих вентиляторов градирен;

Δ N ст — изменение мощности электростанции, связанное с работой системы оборотного водоснабжения, МВт;

Δ N т — изменение мощности турбины, связанное с работой системы оборотного водоснабжения, МВт;

N цн — мощность, потребляемая циркуляционными насосами, МВт;

N вент — мощность, потребляемая вентиляторами градирен, МВт;

D к — расход пара в конденсатор, т/ч;

r к — разность теплосодержаний отработавшего пара и конденсата, МВт·ч/т;

U о — общая тепловая нагрузка градирен, МВт;

U к — теплосброс отработавшего пара в конденсаторе, МВт;

U всп — теплосброс вспомогательного оборудования, МВт;

u — удельная тепловая нагрузка градирни, МВт/м 2 ;

Q о — общая гидравлическая нагрузка градирен, м 3 /ч;

Q к — расход воды через конденсатор турбины, м 3 /ч;

Q от — отбор нагретой воды на технологические нужды, включая слив продувки и подачу воды в другие системы водоснабжения, м 3 /ч;

Q и и Q ун — потери циркуляционной воды на испарение и унос в градирнях, м 3 /ч;

Q всп — расход воды на вспомогательное оборудование, м 3 /ч;

Q д — общий расход добавочной воды, м 3 /ч;

αд — отношение расхода добавочной воды к общему расходу охлаждающей воды на градирни, %;

Q цв — расход воды в нитке циркуляционного водовода, м 3 /ч;

q — удельная гидравлическая нагрузка градирен, м 3 /(ч·м 2 );

Θ — температура воздуха по сухому термометру, °С;

φ — относительная влажность воздуха, %;

w — скорость ветра на высоте 2 м от поверхности земли, м/ c ;

t 1 — температура воды в водоводах до градирен, °С;

t 2 — температура охлажденной воды, °С;

Δ t — перепад температур воды при охлаждении, °С;

t д — температура добавочной воды, °C;

t всп — температура воды на входе во вспомогательное оборудование, °С;

t w — температура охлаждающей воды, °С;

δt к — температурный напор в конденсаторе, °С;

t к — температура пара в конденсаторе, °С;

F к — площадь поверхности трубок конденсатора, м 2 ;

п тр — количество трубок конденсатора, охлаждаемых в данном режиме водой;

d тр — внутренний диаметр трубок конденсатора, мм;

Z — число ходов конденсатора по воде;

α — коэффициент чистоты трубок конденсатора;

к тр — коэффициент теплопередачи трубок конденсатора,

v цв — скорость воды в циркуляционных водоводах, м/с.

1.5 . Для организации систем оборотного водоснабжения с градирнями необходимо иметь следующие основные исходные данные:

графики электрической и тепловой нагрузки, расходы пара в конденсаторы и возможные их изменения в дальнейшем;

характеристики изменения мощности турбин в зависимости от условий конденсации, характеристики конденсаторов;

характеристики циркуляционных насосов и вентиляторов градирен;

сроки строительства и ввода электростанции в эксплуатацию;

метеорологические данные за многолетний период;

данные топографических, геологических, гидрогеологических изысканий, предполагаемое размещение сооружений на генплане;

нормативные характеристики охлаждающей способности градирен;

геометрическая высота подачи воды на ороситель градирен;

сметная стоимость сооружений циркуляционной системы по укрупненным сметным нормам;

наличие других систем охлаждения, их охлаждающая способность;

величина отбора воды из циркуляционной системы;

стоимость сооружений и издержки, связанные с подачей добавочной воды и обработкой стоков.

2. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 . Для проведения расчетов по оптимизации оборотной системы необходимо предварительно назначить основные варианты решения, отличающиеся типом и количеством градирен. Градирни, работающие совместно, должны быть, как правило, однотипными. Очереди оборотной системы водоснабжения, работающие изолированно, следует оптимизировать раздельно.

Выбор оптимального варианта оборотной системы водоснабжения следует производить по минимуму приведенных затрат.

Варианты, приведенные затраты по которым отличаются oт минимальных не более, чем на 1,5 %, являются равноэкономичными с вариантом, обладающим минимальными приведенными затратами. Выбирать оптимальный вариант из равноэкономичных следует, основываясь на дополнительных критериях: наличия резерва производительности охладителей, экономии трудозатрат на строительной площадке, экономии дефицитных строительных материалов, уменьшения сроков строительства, наличия машин, механизмов и оборудования в строительно-монтажных организациях, сокращения вредного воздействия на окружающую местность, архитектурной выразительности.

2.2 . Приведенные затраты для каждого варианта следует определять по формуле

Для предварительных расчетов допускается определять приведенные затраты по упрощенной формуле без учета фактора времени:

При этом издержки определяются за год постоянной эксплуатации.

2.3 . Годом начала строительства является год, в течение которого начаты капиталовложения в строительство сооружений циркуляционной системы.

Год начала работы электростанции с постоянными технико-экономическими показателями следует назначать с учетом прогнозных данных об изменении электрических и тепловых нагрузок в период эксплуатации, а также об изменении замыкающих затрат на электроэнергию, но не далее, чем через 30 лет после ввода электростанции (очереди) на полную мощность.

Годом приведения разновременных затрат принимается, как правило, плановый год окончания строительства электростанции (очереди). Допускается принимать годом приведения любой другой год, однако при этом необходимо, чтобы он был одним и тем же вo всех вариантах.

2.4 . Коэффициент приведения затрат к одному году следует определять по формуле

Допускается определять коэффициент приведения затрат по данным приложения 1.

2.5 . Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений принимается равным 0,12, если среди рассматриваемых вариантов нет ни одного, обладающего признаками новой техники, и 0,15, если среди рассматриваемых вариантов есть хотя бы один, обладающий признаками новой техники.

Нормативный коэффициент для приведения разновременных затрат принимается равным 0,08 и 0,1 соответственно.

Признаки новой техники следует определять в соответствии с «Инструкцией по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений».

2.6 . Капиталовложения в году «т» определяются на основании сметных расчетов и плановых сроков строительства сооружений циркуляционной системы. Сроки строительства следует принимать в увязке со сроками строительства и ввода в эксплуатацию электростанции (очереди).

К капитальным вложениям следует относить:

сметную стоимость градирен;

сметную стоимость циркуляционных водоводов и устройств на них;

сметную стоимость насосных станций и отдельных насосов оборотного водоснабжения;

сметную стоимость сооружений для забора, обработки и подачи добавочной воды и сооружений по сбросу продувочной воды.

При различной величине отчуждаемой территории допускается учитывать комплексную оценку территории, определяемую по «Методическим рекомендациям по экономической оценке территорий, отводимых под строительство» НИИЭС Госстроя СССР.

Если различный отпуск электроэнергии на электростанции по рассматриваемым годам в различных вариантах не компенсируется учетом замыкающих затрат на электроэнергию, то к капитальным вложениям следует также отнести разность между капиталовложениями в замещающую мощность по вариантам.

При выборе числа и типа градирен допускается не учитывать стоимость циркуляционных водоводов пристанционного и магистрального узлов.

Для определения сметной стоимости циркуляционных водоводов их сечение следует определять в соответствии с указаниями приложения 2.

Если во всех рассматриваемых вариантах необходимый напор при номинальном расходе воды может быть обеспечен одними и теми же циркуляционными насосами, то допускается не учитывать стоимость насосов и насосных станций.

Если во всех рассматриваемых вариантах предусматривается применение градирен одного и того же типа (например, башенных испарительных градирен с водоуловителями), то допускается не учитывать стоимость сооружений добавочной воды.

2.7 . Сметную стоимость градирен и других сооружений следует определять на основании сборников укрупненных сметных норм, типовых проектов, данных сметных расчетов. Для учета территориальных поясов и климатических районов строительства, удорожания, связанного с повышенной сейсмичностью и ветровой нагрузкой, а также зон стоимости оборудования допускается использование укрупненных поправочных коэффициентов.

При определении стоимости сооружений следует учитывать особенности рельефа площадки и данные инженерных изысканий по геологическим и гидрогеологическим свойствам грунтов. При необходимости следует оценивать стоимость работ по укреплению или замене грунтов, по вертикальной планировке площадки, по инженерной подготовке территории. Следует учитывать также изменение стоимости сооружений, вызванное особенностями применяемой технологии производства строительных и монтажных работ.

Для определения объемов и стоимости работ допускается использовать данные аналогичных проектов.

2.8 . Приращение ежегодных издержек эксплуатации следует определять по формуле

Издержки эксплуатации по системе водоснабжения в любом году определяются согласно указаниям п. 2.9.

2.9 . Ежегодные издержки эксплуатации следует определять по формуле

2.10 . Величину амортизационных отчислений следует принимать по нормам, утвержденным Госпланом СССР. Величину расходов на текущий ремонт допускается принимать в размере 18 % от величины амортизационных отчислений.

2.11 . Компенсацию изменения отпуска электроэнергии за год эксплуатации следует определять по формуле

где n р — количество расчетных режимов.

Изменение мощности электростанции в период максимальной нагрузки энергосистемы следует определять в соответствии с указаниями п. 2.16.

Изменение отпуска электроэнергии в течение года определяется в соответствии с указаниями п. 2.12.

Удельные замыкающие затраты на электроэнергию в их топливную составляющую (равную замыкающим затратам в часы снижения нагрузки) допускается принимать по данным приложения 3.

2.12 . Изменение отпуска электроэнергии в каждом режиме следует определять по формуле

Изменение мощности электростанции в расчетном режиме определяется в соответствия с указаниями п. 2.16. Продолжительность расчетных режимов и их количество определяется согласно указаниям п. 2.13.

2.13 . Количество расчетных режимов и их продолжительность назначаются исходя из изменения количества одновременно работающих турбин и градирен, нагрузки электростанции и каждой турбины, метеорологических условий. Характеристики расчетных режимов определяются по усредненным данным за период, соответствующий его продолжительности.

Метеорологические режимные условия могут быть определены по графикам обеспеченности, построенным в соответствия с указаниями приложения 4.

Допускается объединять режимы с близкими значениями нагрузки турбин и метеорологических условий (при прочих равных условиях). При расчетах без применения ЭВМ количество режимов должно быть не более 12 (не считая режим максимальной нагрузки энергосистемы).

2.14 . Количество турбин, работающих в каждом режиме, и их нагрузка определяются исходя из нормативов простоя турбин в ремонте и в резерве, из проектных электрических и тепловых нагрузок электростанции.

2.15 . Количество градирен, работающих в данном режиме, определяется исходя из коэффициента готовности градирен, который допускается принимать равным 0,94 для градирен с деревянным оросителем и 0,97 для градирен с асбестоцементным или пластмассовым оросителем. Для ТЭЦ, работающих в отопительный период с минимальным пропуском пара в конденсаторы турбин, допускается весь простой градирен относить на отопительный период.

Допускается не учитывать простой градирен, если во всех вариантах применяются градирни с оросителями одинаковой конструкции.

2.16 . Изменение мощности электростанции, связанное с работой системы оборотного водоснабжения, следует определять по формуле

2.17 . Изменение мощности турбины, связанное с работой системы оборотного водоснабжения, следует определять в зависимости от давления пара в конденсаторе и от паровой нагрузки конденсаторов по нормативным характеристикам конденсационных установок, разработанным «Союзтехэнерго» или заводами-изготовителями турбинного оборудования.

Изменение мощности следует определять относительно значения мощности, которая развивается турбиной при данном расходе пара и при конечном давлении пара, равном номинальному.

Для теплофикационных турбин, работающих в отопительный период с минимальным пропуском пара в конденсатор, допускается в режимах отопительного периода, а также в режиме максимума нагрузки принимать изменение мощности турбин равным нулю во всех расчетных вариантах.

2.18 . Давление пара в конденсаторе следует принимать в зависимости от паровой нагрузки конденсатора, от расхода и температуры охлаждающей воды по характеристикам, разработанным «Союзтехэнерго» или заводами-изготовителями турбинного оборудования.

Давление пара в конденсаторе допускается также определять по таблицам насыщенного водяного пара в зависимости от температуры пара в конденсаторе, которая определяется при этом расчетным путем в соответствии с указаниями приложения 5.

При ступенчатой конденсации пара давление следует определять раздельно в каждой ступени.

2.19 . При определении температуры конденсируемого пара расчетным путем температурный напор в конденсаторе определяется по нормативным характеристикам, составленным «Союзтехэнерго» и приведенным в работе «Нормативные характеристики конденсационных установок паровых турбин типа «К» (Коновалов Г.М., Канаев В.Д., СЦНТИ ОРГРЭС, М.: 1974), а для турбин низкого и среднего давления по универсальному графику ОРГРЭС.

Допускается определять температурный напор в поверхностном конденсаторе расчетным путем согласно приложению 6 в зависимости от паровой нагрузки конденсатора, от температуры и расхода охлаждающей воды. Температурный напор в смешивающем конденсаторе допускается принимать равным нулю.

Температура охлаждающей воды определяется по формулам, приведенным в приложении 5.

2.20 . Расход циркуляционной воды через конденсаторы турбин следует принимать оптимальным для данного режима. Оптимизацию следует производить по критерию минимума изменения мощности электростанции, определяемого согласно указаниям п. 2.16 при вариации расхода воды. При определении гидравлического сопротивления сети следует установить расход воды на всех участках циркуляционных водоводов при номинальном расходе воды через конденсаторы и принять предварительно сечения ниток циркуляционных водоводов, пользуясь указаниями приложения 2 .

При одновременной работе в данном режиме турбин различных типов или турбин одного типа, но с различной паровой нагрузкой конденсаторов, оптимизацию расхода воды следует производить, оптимизируя вначале соотношение расходов между турбинами различных типов при фиксированном общем расходе воды, а затем оптимизируя общий расход циркуляционной воды.

В случае применения испарительных башенных противоточных градирен допускается определять оптимальный расход воды согласно указаниям приложения 7.

2.21 . Температура охлажденной в градирнях воды должна определяться по нормативным характеристикам, составленным «Южтехэнерго» по данным натурных исследований и приведенным в «Методике нормирования показателей работы гидроохладителей в энергетике», (Союзтехэнерго, М.: 1980), утвержденной Главтехуправлением Минэнерго СССР. При отсутствии данных натурных исследований допускается определять температуру охлажденной воды по расчетным номограммам.

При определении температуры охлажденной в градирнях воды следует учитывать гидравлическую и тепловую нагрузку градирен, а также метеорологические условия (температуру и влажность воздуха, скорость ветра).

2.22 . Если среди совместно работающих градирен есть разнотипные, следует найти оптимальное распределение гидравлической нагрузки между градирнями. При этом следует добиваться равенства температур охлажденной воды во всех градирнях.

2.23 . Мощность, потребляемую циркуляционными насосами, следует определять исходя из оптимального расхода циркуляционной воды в данном режиме и необходимого напора для подачи воды на градирни. При необходимости следует учитывать также мощность, потребляемую насосами добавочной воды (см. п. 2.24 ).

Мощность, потребляемую вентиляторами градирен, надлежит определять по характеристикам вентиляторов и приводных двигателей.

2.24 . В издержках, связанных с подачей добавочной воды, следует учитывать затраты на забор и подготовку добавочной воды, эксплуатацию сооружений добавочной воды, включая водоводы, сброс сточных (продувочных) вод, охрану водных объектов. Если во всех рассматриваемых вариантах предусматривается применение градирен одного и того же типа (например, башенных испарительных градирен с водоуловителями), то допускается издержки, связанные с подачей добавочной воды, не учитывать.

2.25 . После выбора числа и типа градирен производится выбор сечения циркуляционных водоводов на всех участках в соответствии с указаниями приложения 2 , а также подбор числа и типа циркуляционных насосов по оптимальному значению расхода воды. При этом циркуляционные насосы должны обеспечивать подачу номинального расхода воды.

Выбор сечения трубопроводов добавочной воды допускается также производить в соответствии с указаниями приложения 2. Сечения наиболее крупных циркуляционных водоводов рекомендуется уточнять непосредственными технико-экономическими расчетами.

2.26 . Пример оптимизации системы оборотного водоснабжения приведен в приложении 8 .

3. ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

3.1 . Для технико-экономического обоснования конструктивных решений, предназначенных для применения в типовых проектах сооружений оборотной системы водоснабжения, или для предварительных расчетов по индивидуальным проектам следует использовать условные удельные приведенные затраты на 1 МВт средней тепловой нагрузки градирен. Условные удельные приведенные затраты следует определять по каждому варианту конструкций. Один из вариантов следует принять за эталонный. Не допускается принимать в качестве эталонного вариант, обладающий признаками новой техники.

Варианты, приведенные затраты по которым отличаются от минимальных не более, чем на 1,5 %, являются равноэкономичными с вариантом, обладающим минимальными приведенными затратами. При выборе оптимального варианта из равноэкономичных следует руководствоваться указаниями п. 2.1.

3.2 . Для конструкций градирен, предназначенных для преимущественного применения на ТЭЦ, условные удельные приведенные затраты на 1 МВт тепловой нагрузки градирен следует определять по формуле

где φ w — приведенные затраты на добавочную воду, руб./м 3 .

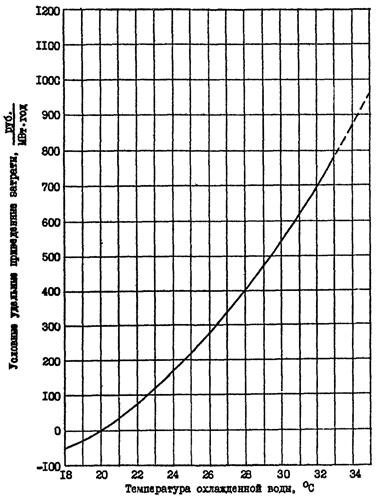

Условные удельные приведенные затраты по компенсации изменения выработки электроэнергии теплофикационными турбинами, следует определять по рис. 1 в зависимости от температуры охлажденной в градирнях воды.

Температура охлажденной в градирнях воды определяется для каждого варианта при средних условиях и нагрузках неотопительного периода, указанных в табл. 1.

3.3 . Для конструкций градирен, предназначенных для преимущественного применения на ГРЭС и АЭС, условные удельные приведенные затраты на 1 МВт среднегодовой тепловой нагрузки градирен следует определять по формуле

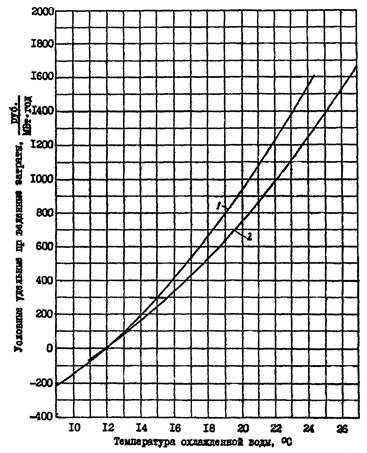

Условные удельные приведенные затраты по компенсации изменения выработки электроэнергии конденсационными турбинами следует определять по рис. 2 как сумму удельных затрат в среднегодовом режиме и в режиме максимума нагрузки в зависимости от температуры охлажденной в градирнях воды.

Рис. 1 . График для определения условных удельных приведенных затрат по компенсации изменения отпуска электроэнергии теплофикационными турбинами на 1 МВт тепловой нагрузки градирен в зависимости от температуры охлажденной в градирнях воды

Рис. 2 . График для определения условных удельных приведенных затрат по компенсации изменения отпуска электроэнергии конденсационными турбинами на 1 МВт тепловой нагрузки градирен в зависимости от температуры охлажденной в градирнях воды:

1 — для режима максимума нагрузки; 2 — для среднегодового режима

Температура охлажденной в градирнях воды определяетcя для каждого варианта при условиях и нагрузках, соответствующих среднегодовому режиму и режиму максимума нагрузки (см. табл. 1).