Расчет нагревательного прибора лестничной клетки

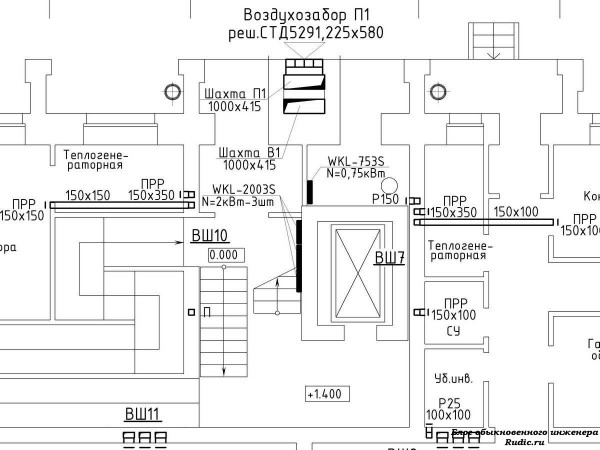

Для отопления лестничных клеток многоквартирных зданий применяются конвективные нагревательные приборы – конвекторы «Аккорд», устанавливаемые на первом этаже и присоединяемые к системе отопления по предвключенной схеме перед теплообменником.

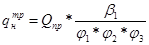

Требуемый номинальный тепловой поток от нагревательного прибора на лестничной клетке определяется по формуле:

где Q

β

где n – характеристика нагревательного прибора ([6] табл. 1 прил. 3);

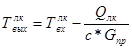

где Q

G

По табл. 1 прил. 3, с. 183 [6] по величине

Число секций отопительного прибора лестничной клетки:

где

Таблица 6.1 Характеристики конвектора без кожуха «Аккорд» К2А-….

| Условное обозначение типоразмера | Номинальный тепловой поток типоразмера, кВт | Показатели степени | Пределы расходов теплоносителя для значения m |

| n | m |

Расчёт и выбор оборудования узла управления

Подбор насосов

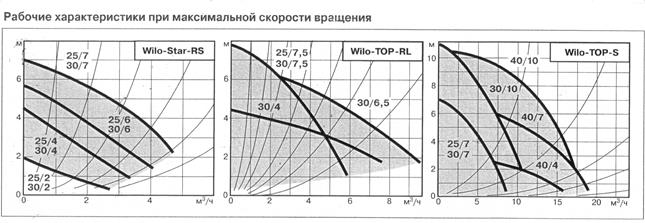

Насосы, расположенные в узле управления, подбираются по потерям давления Н и по расчетному расходу Gсо в системе отопления по рис. 7.1.

Потери давления в системе отопления:

где ΔРсо — потери давления в системе отопления, Па;

ΔРм – потери давления в магистралях главного циркуляционного кольца, Па

где: h – вертикальное расстояние между центром нагрева (ось узла управления) и центром охлаждения (ось прибора), м;

g – ускорение свободного падения, м/с 2

где: Q-фактическая тепловая мощность системы отопления:

где: Q1 — расчетные тепловые потери здания (без учёта теплопотерь ЛК и ЛП), Вт;

b1 — коэффициент учета дополнительного теплового потока, устанавливаемого в отопительных приборах за счет округления сверх расчетной величины, для чугунных радиаторов b1=1,04 (табл. 7.1);

| Типоразмерный шаг, кВт | Коэффициент в1 при номинальном тепловом потоке, кВт, минимального типоразмера | ||||||

| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |

| 0,1 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 |

| 0,12 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 |

| 0,15 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,13 |

| 0,20 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,13 |

| 0,25 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,12 | 1,14 |

| 0,30 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,14 |

b2 — коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами, расположенными у наружных ограждений, при отсутствии теплозащитных экранов, для чугунных радиаторов b2 = 1,01 (табл. 7.2);

| Отопительный прибор | Коэффициент в2 при установке прибора | ||

| у наружной стены здания | у остекления светового проема | ||

| жилых и общественных | производственных | ||

| Радиатор чугунный | 1,010 | 1,02 | 1,07 |

| Конвектор с кожухом | 1,010 | 1,02 | 1,05 |

| Конвектор без кожуха | 1,015 | 1,03 | 1,07 |

Q2 — потери теплоты трубопроводами, проходящими в не отапливаемых помещениях, Вт;

где qi – удельная нормируемая теплоотдача поверхности теплоизолированного трубопровода, принимаемая в зависимости от трубопровода (подающий или обратный) и от диаметра участков магистралей, Вт/м, по табл.7.3.

Таблица 7.3. Максимальный тепловой поток, Вт/м, через поверхность изолированных трубопроводов отопления.

| Вид трубопровода | Условный проход трубопровода, мм |

| Подающий с расчетной температурой более 110 0 С | |

| Подающий с расчетной температурой менее 110 0 С | |

| Обратный |

li – длина участка, м.

Q

где nэт – количество этажей в здании;

Sзд – общая площадь здания, м 2 .

Рис. 7.1. Рабочие характеристики циркуляционных насосов при максимальной скорости вращения.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Отопление лестничной клетки в многоквартирных домах с индивидуальным отоплением

При проектировании отопления многоквартирных домой с индивидуальным отоплением встаёт вопрос об отоплении лестничной клетки.

Радиаторы отопления лестничной клетки невозможно подключить к системе отопления квартиры.

А устанавливать дополнительный котёл совершенно нецелесообразно, да и некуда.

6.3.3. Лестничные клетки допускается не отапливать:

— в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения, по заданию заказчика;

— в зданиях с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и выше (параметры Б);

— в незадымляемых лестничных клетках типа Н1.

Сопротивление теплопередаче внутренних стен, ограждающих неотапливаемую лестничную клетку от жилых и других помещений, следует принимать по СНиП 23-02.

Лестничную клетку здания с индивидуальным отоплением можно НЕ ОТАПЛИВАТЬ.

Оптимальным вариантом является установка электрических радиаторов в лестничной клетке на 1 и 2 этажах.

Место установки выбирать надо в каждом случае индивидуально. Но как правило место установки их тоже, что и обычных радиаторов водяного отопления:

— при входе под лестницей

— в помещении мусоропровода

— на лестничной клетке между 1 и 2 этажами на стене на высоте. По правилам на эвакуационных путях не допускается размещение предметов, которые бы выступали за плоскость стены. Поэтому батареи центрального отопления устанавливают в специальную нишу или поднимают повыше.

Также необходимо оградить радиаторы от проникновения.

Жильцы сами выберут отапливать ли им лестничную клетку сообща или отключить эти электрические радиаторы.

Встречал варианты с установкой тепловой завесы при входе в подъезд. Этот вариант тоже возможен.

Количество входящих и выходящих людей в жилом здание не так много, поэтому завеса будет работать в основном на отопление подъезда.

Минус это системы — некоторый шум. Но вариант в целом нормальный.