Расчет парового отопления высокого давления

Группа: Участники форума

Сообщений: 1146

Регистрация: 24.3.2006

Из: Причерноморье

Пользователь №: 2445

20 метров.

Человек, который занимается паропроводами хочет от меня услышать конечное давление конденсата после моей системы, т.к. он будет будет «собирать» конденсат со всего оборудования и от моей системы соответственно и дальше гнать его обратно в котельную. Не знаю, будет бак-сепартор или нет, но видно для него ему и нужно знать давление моего конденсата.

Я тут уже со всех сторон книжками обложился, но чего-то не догоняю с этим расчетом. Особой точности расчета не требуется. Как мне показалось, наиболее доходчиво и подходяще вопрос изложен в справочнике Щекина 1976 года. Формулы III.94, III.95, III.96.

Так, везде для определения среднего давления в рассматриваемой ветке учавствуют р1 и р2 — начальное и конечное давление в паропроводе. Начальное есть — 0,3 МПа, а вот откуда брать р2 ?

Если есть у кого-то примерчик какой-то. вконец запутался.

Не вполне понял о чем идет речь, тем более. что справочника Щекина на руках нет. Но почему то кажется, что конденсат будет течь примерно при давлении конденсации до ближайшего дросселирующего устройства

Но если хочется точно преточно, то откройте H-p диаграмму для водяного пара и посмотрите, что у вас будет с учетом всех процессов.

Группа: Участники форума

Сообщений: 1146

Регистрация: 24.3.2006

Из: Причерноморье

Пользователь №: 2445

При возврате конденсата через конденсатопровод, общий для систем парового отопления различного давления необходимо в месте слияния конденсата обеспечить одинаковое давление, передаваемое из различных систем. Этим занимается другой человек, который и хочет от меня услышать цифру давления конденсата после моей системы отопления.

Ну и мне самому нужно трубопроводы и регистры подобрать.

Вот 2 главные задачи.

Ну вот, и в чем вопрос, обычная гидравлика, надо увязать параллельные кольца. Вам не задают разницу в точке подключения, ну так выберите ее сами, а уж ваш смежник будет подстраиваться под Вас. Правда в этом случае, наверно, правильно было бы сделать наоборот. Возможно потом попросят пересчитать, уже задавая располагаемый напор.

Группа: Участники форума

Сообщений: 20124

Регистрация: 8.8.2007

Из: Vilnius

Пользователь №: 10542

Группа: Участники форума

Сообщений: 1146

Регистрация: 24.3.2006

Из: Причерноморье

Пользователь №: 2445

Ну вот именно, он пока ещё не знает (и узнает-ли вообще — неизвестно), какой конденсат от технологиии будет. Некчему привязываться.

Нагрузку знаю, 15 кВт.

Если следовать умным книгам, то:

И откуда брать вот это р2 ? Если у меня перед системой 0,3 МПа, то р2=0,7*0,3=0,21 ? Что-то просто сильно. Блин, вконец запутался.

Giedi Prime, всё дело в том, что в паровых системах расчет начинается «с конца», т.е. с конденсатопроводов.

Сначала намечается общая схема сбора конденсата и, в зависимости от схемы, назначаются требуемые давления после конденсатоотводчиков. А далее, при гидравлическом расчете паропроводов, выясняется какое должно быть давление пара — чтобы пар дошел до потребителей и выдавился в конденсатопроводы. Соответсвенно и диаметры подбираются и везде фигурирует не только начальное, но и конечное давление.

Формулы потому и простые (в долях от давлений), что точный расчет невозможен. Чтобы подобрать конденсатоотводчик, надо знать давление до него и после. Если неизвестно давление «после», то диаметр конденсатоотводчика можно подобрать только «примерно». Возможно это и устроит.

Все примеры есть в Справочнике Староверова — он более «нормативен», чем старый Щекин. В учебнике «Отопление» Каменева и прочих также подробно расчет расписан.

Вам надо брать того, кто конденсат делать будет за эти самые и выбивать показания — какое нужно давление. Какая схема будет. Вообще вряд ли возможно просто собрать конденсат в трубы. Может быть баки будут, а может и нет. Качество конденсата может быть разное, может быть его нельзя смешивать.

А если «этот» ничего не знает, просто разделяйте границы ответственности. Вы проектируете паропроводы, отопление и конденсатопроводы до конденсатоотводчика, а он — конденсатоотводчик и далее. В вашем проекте будет указано давление перед конденсатоотводчиком. Его определить нетрудно — пляшете от начального давления пара и всё время его уменьшаете на величину потерь. Диаметры определяете ориентируясь на разумные скорости и по соображению — ниже предельных, приведенных в справочниках.

Группа: Участники форума

Сообщений: 2249

Регистрация: 1.7.2004

Из: Санкт-Петербург

Пользователь №: 26

Совершенно верно. Надо идти с конца. Надо считать какое будет противодавление в конденсатной линии исходя из фактических или предполагаемых условий. Сравнить его с давлением в регистре и понимать потечет конденсат или нет. Конденсатоотводчик выбирается исходя из перепада давления на нем. Неверно задаваться потерями на КО, чтобы его расчитать. Для одного КО могут предлагаться несколько вариантов пропускной способности исходя из перепада давления.

Как пойдет конденсатопровод, будет ли подъем ? На сколько ? Какова его протяженность ? Это простые вопросы, ответить на которые несложно. Противодавление складывается из подъема и потерь при транспортировке с учетом длины трубы, образования пара вторичного вскипания при выпуске конденсата из конденсатоотводчика. Есть простые методики, могу прислать. Потери давления пара в регистрах незначительны. Если поставить конденсатоотводчик, то давление в регистрах будет примерно равнятся давлению на входе. Далее если есть давдение на входе, расчитано проииводавление, становится понятно дойдет ли конденсат до бака под своим дпавление или нет.

Как насос он не работает, принцип его действия основан на разнице давлений, но он ничего не качает. Любой конденсатоотводчик выпускает конденсат, если есть парепад давления, просто некоторые функционируют при малых перепадах лучше (со стаканом), а некоторые хуже (термодинамические).

Гидравлический расчет паропроводов систем парового отопления низкого и высокого давления.

При движении пара по длине участка его количество уменьшается вследствие попутной конденсации, снижается также его плотность из-за потери давления. Снижение плотности сопровождается увеличением, несмотря на частичную конденсацию, объема пара к концу участка, что приводит к возрастанию скорости движения пара.

В системе низкого давления при давлении пара 0,005-0,02 МПа эти сложные процессы вызывают практически незначительные изменения параметров пара. Поэтому принимают расход пара постоянным на каждом участке, а плотность пара постоянной на всех участках системы. При этих двух условиях гидравлический расчет паропроводов проводят по удельной линейной потере давления, исходя из тепловых нагрузок участков.

Расчет начинают с ветви паропровода наиболее неблагоприятно расположенного отопительного прибора, каковым является прибор, наиболее удаленный от котла.

Для гидравлического расчета паропроводов низкого давления используют табл. 11.4 и 11.5 (см. Справочник проектировщика), составленные при плотности 0,634 кг/м 3 , соответствующей среднему избыточному давлению пара 0,01 МПа, и эквивалентной шероховатости труб кЭ=0,0002 м (0,2 мм). Эти таблицы, по структуре аналогичные табл. 8.1 и 8.2, отличаются величиной удельных потерь на трение, обусловленной иными значениями плотности и кинематической вязкости пара, а также коэффициента гидравлического трения λ для труб. В таблицы внесены тепловые нагрузки Q, Вт, и скорость движения пара w, м/с.

В системах низкого и повышенного давления во избежание шума установлена предельная скорость пара: 30 м/с при движении пара и попутного конденсата в трубе в одном и том же направлении, 20 м/с при встречном их движении.

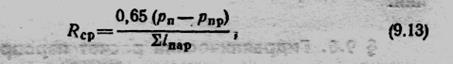

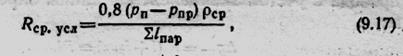

Для ориентации при подборе диаметра паропроводов вычисляют, как и при расчете систем водяного отопления, среднее значение возможной удельной линейной потери давления Rср по формуле

где рП — начальное избыточное давление пара, Па; Σlпар — общая длина участков паропровода до наиболее удаленного отопительного прибора, м.

Для преодоления сопротивлений, не учтенных при расчете или введенных в систему в процессе ее монтажа, оставляют запас давления до 10% расчетной разности давления, т. е. сумма линейных и местных потерь давления по основному расчетному направлению должна составлять около 0,9 (рП—рпр).

После расчета ветви паропровода до наиболее неблагоприятно расположенного прибора переходят к расчету ветвей паропровода до других отопительных приборов. Этот расчет сводится к увязке потерь давления на параллельно соединенных участках основной (уже рассчитанной) и второстепенной (подлежащей расчету) ветвях.

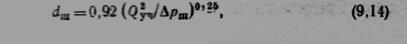

При увязке потерь давления на параллельно соединенных участках паропроводов допустима невязка до 15%. В случае невозможности увязки потерь давления применяют дросселирующую шайбу (§ 9.3). Диаметр отверстия дросселирующей шайбы dш, мм, определяют по формуле

где Qуч – тепловая нагрузка участка, Вт, ∆рш – излишек давления, Па, подлежащий дросселированию.

Шайбы целесообразно применять для погашения излишнего давления, превышающего 300 Па.

Расчет паропроводов систем повышенного и высокого давления проводят с учетом изменения объема и плотности пара при изменении его давления и уменьшения расхода пара вследствие попутной конденсации. В случае, когда известно начальное давление пара рП и задано конечное давление перед отопительными приборами рПР, расчет паропроводов выполняют до расчета конденсатопроводов.

Средний расчетный расход пара на участке определяют по транзитному расходу Gкон половины расхода пара, теряемого при попутной конденсации:

Где GП.К – дополнительное количество пара в начале участка, определяемое по формуле

r — удельная теплота парообразования (конденсации) при давлении пара в конце участка; Qтр — теплопередача через стенку трубы на участке; когда уже известен диаметр труб; ориентировочно принимают по следующим зависимостям: при Dу=15—20 мм Qтр = 0,116Qкон; при Dу=25—50 мм Qтр=0,035Qкон; при Dу>50мм Отр=0,023Qкон (Qкон — количество теплоты, которое требуется доставить в прибор или в конец участка паропровода).

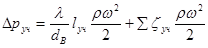

Гидравлический расчет выполняют по способу приведенных длин, который применяется в том случае, когда линейные потери давления являются основными (около 80%), а потери давления в местных сопротивлениях сравнительно малы. Исходная формула для определения потерь давления на каждом участке

При расчете линейных потерь давления в паропроводах используют табл. II.6 из Справочника проектировщика составленную для труб с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности kэ=0,2 мм, по которым перемещается пар, имеющий условно постоянную плотность 1 кг/м 3 [избыточное давление такого пара 0,076 МПа, температура 116, 2 0 С, кинематическая вязкость 21*10 -6 м 2 /с]. В таблицу внесены расход G, кг/ч, и скорость движения ω, м/с, пара. Для подбора диаметра труб по таблице вычисляют среднее условное значение удельной линейной потери давления

где ρср — средняя плотность пара, кг/м 3 , при среднем его давлении в системе

0.5 (Рп+РПР); ∆рпар – потери давления в паропроводе от теплового пункта до наиболее удаленного (концевого) отопительного прибора; рПР – необходимое давление перед вентилем концевого прибора, принимаемое равным 2000 Па при отсутствии конденсатоотводчика за прибором и 3500 Па при использовании термостатического конденсатоотводчика.

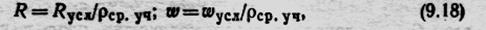

По вспомогательной таблице получают в зависимости от среднего расчетного расхода пара условные значения удельной линейной потери давления Rусл и скорости движения пара ωусл. Переход от условных значений к действительным, соответствующим параметрам пара на каждом участке, делают по формулам

где рср.уч — действительное среднее значение плотности пара на участке, кг/м 3 ; определяемое по его среднему давлению на том же участке.

Действительная скорость пара не должна превышать 80 м/с (30 м/с в системе повышенного давления) при движении пара и попутного конденсата в одном и том же направлении и 60 м/с (20 м/с в системе повышенного давления) при встречном их движении.

Итак, гидравлический расчет проводится с усреднением значений плотности пара на каждом участке, а не в целом для системы, как это делается при гидравлических расчетах систем водяного отопления и парового отопления низкого давления.

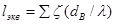

Потери давления в местных сопротивлениях, составляющие всего около 20% общих потерь, определяют через эквивалентные им потери давления по длине труб. Эквивалентную местным сопротивлениям, дополнительную длину трубы находят по

Значения dВ/λ приведены в табл. 11.7 в Справочнике проектировщика. Видно, что эти значения должны возрастать с увеличением диаметра труб. Действительно, если для трубы D у 15 dВ/λ =0,33 м, то для трубы Dу 50 они составляют 1,85 м. Эти цифры показывают длину трубы, при которой потеря давления на трение равна потере в местном сопротивлении с коэффициентом ξ=1,0.

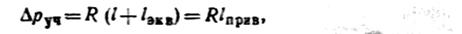

Общие потери давления ∆руч на каждом участке паропровода с учетом эквивалентной длины определяют по формуле (9.20)

где lприв=l+lэкв — расчетная приведенная длина участка, м, включающая фактическую и эквивалентную местным сопротивлениям длины участка.

Для преодоления сопротивлений, не учтенных при расчете по основным направлениям, принимают запас не менее 10% расчетного перепада давлений. При увязке потерь давления в параллельно соединенных участках допустима, как и при расчете паропроводов низкого давления, невязка до 15%.

Дата добавления: 2015-04-15 ; просмотров: 7270 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ