РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Поверхностью нагревательных приборов называют всю поверхность, находящуюся в контакте с воздухом помещения.

В нагревательном приборе через его стенки происходит теплообмен между протекающим внутри прибора теплоносителем (на гретая вода, пар) и окружающей средой.

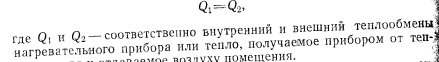

Уравнение теплового баланса нагревательного прибора имеет следующий общий вид:

Коэффициенты внутреннего и внешнего теплообмена можно определить с помощью безразмерных формул.

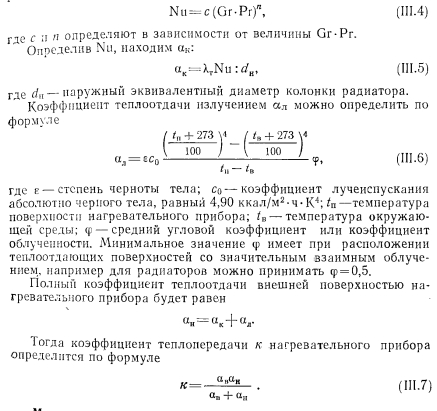

Для колончатого радиатора теоретически можно определит упомянутые выше коэффициенты теплообмена способом, описанным ниже.

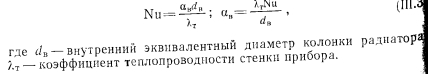

Внутренний теплообмен. Коэффициент теплообмена между тете доносителем и стенкой для вынужденной конвекции определяют и уравнения подобия:

Наиболее высокий коэффициент теплопередачи имеют те нагревательные приборы, у которых отношение FU:FB. По этой причине коэффициент теплопередачи ребристых труб меньше, чем гладкостенного прибора, так как Fa:Fв много больше 1,0.

Коэффициент теплопередачи нагревательного прибора завися от величины температурного напора, равного разнице температура теплоносителя (поверхности приборе) и температуры воздух помещения; чем больше эта разность, тем выше коэффициент тепло; передачи прибора.

Коэффициент теплопередачи одной горизонтально проложенной трубы больше, чем у прибора-регистра, состоящего из нескольких труб, расположенных параллельно друг над другом. Объясняете это тем, что воздух, поднимаясь от труб вверх, нагревается, благодаря чему разность температур поверхности прибора и окружающего воздуха уменьшается, следовательно, снижается и величина коэффициента теплопередачи регистра. Так, при Af = tn—/в = 64,5° коэффициент теплопередачи одной ребристой трубы к = 5, двух труб к—4,5 и трех труб, расположенных друг над другой к = 4 ккал/м2-ч-град.

По этой же причине коэффициент теплопередачи низкого радиатора имеет большее значение, чем у высокого.

Величина теплопередачи нагревательного прибора зависит о целого ряда факторов, отражаемых поправочными коэффициентам Рь 2, Рз, 4 и Рб, которые учитывают при определении поверхность нагревательных приборов и величин теплоотдачи. Поправочный коэффициент Pi учитывает способ установки нагревательного при, бора. Экспериментально установлено, что коэффициент теплоотдачи прибора зависит от условий его установки; с возрастанием скорости строго направленного потока воздуха около нагревательного прибора коэффициент теплоотдачи увеличивается, что учитываете поправочным коэффициентом Рь

Очевидно, что в системах с верхней разводкой поправочный коэффициент на поверхность прибора будет возрастать сверху вниз (т. е. одновременно с увеличением длины пути движения теплоносителя), а в системе с нижней разводкой— наоборот.

В системах с естественной циркуляцией поправочный коэффициент на охлаждение еоды в трубопроводах соответственно имеет более высокие значения, чем для насосных систем. Последнее объясняется относительно большими диаметрами трубопроводов и меньшими скоростями воды в системах с естественной циркуляцией и, следовательно. большим остыванием воды в трубах.

Поправочный коэффициент на количество секций р3 в радиаторах вводят в основном при расчете нагревательных приборов водяных систем отопления. Введение коэффициента р объясняется тем. чтотеплоотдача секций нагревательного прибора неодинакова. Крайние две секции находятся з лучших условиях для отдачи тепла лучеиспусканием. У средних секций происходит взаимное облучение. Следовательно, величина коэффициента р3 будет зависеть от отношения 2 : п, где 2 — количество крайних секций; п — общее количество секций в приборе. С уменьшением этого отношения (при увеличении количества секции в приборе) коэффициент р3 будет возрастать (при числе секций от 11 до 20 рз—1, 05, при числе секций более 20 р.з =1,1).

Поправочный коэффициент Р4 учитывает способ присоединения радиатора к трубопроводам системы отопления. В настоящее вре- я применяют схемы присоединения приборов к стоякам систем отопления, показанные на рис. III.7.

Кроме того, величина расхода теплоносителя влияет на равномерность температурного поля на внешней поверхности прибора.

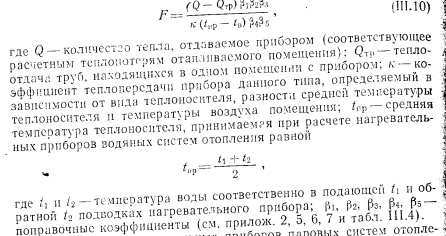

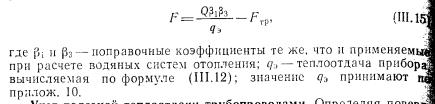

Потребную поверхность F нагревательного прибора водяных систем отопления в м2 определяют по уравнению

При расчете нагревательных приборов паровых систем отопления низкого давления (р<0,7 кг/см2) 1ар принимают равной температуре насыщения пара.

Поверхность нагревательных приборов Госстрой СССР в 1957 г. рекомендовал определять в эквивалентных квадратных метрах (экм).

Одним из критериев технико-экономического анализа при выборе нагревательных приборов для систем отопления данного объекта служит масса 1 экм прибора. Эквивалентным квадратным метром называют условную поверхность нагревательного прибора с теплоотдачей 435 ккал/ч при разности средней температуры теплоносителя и воздуха помещения А/Пр = 64,5°, расходе воды 17,4 кг/ч, стандартной (открытой) установке и подаче теплоносителя по схеме сверху вниз».

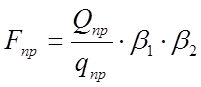

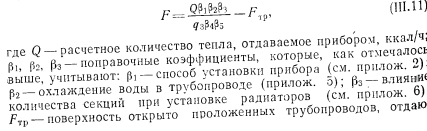

Учитывая изложенное, поверхности F нагревательных приборов водяных систем отопления в экм определим по формуле

Поправочный коэффициент на способ присоединения нагревательного прибора р4 принимают равным: при подаче воды сверху вниз (34=1; снизу вверх (34=0,78; снизу вниз р4=0,9.

Влияние расхода G теплоносителя на теплоотдачу нагревательного прибора определяют по его относительному значению

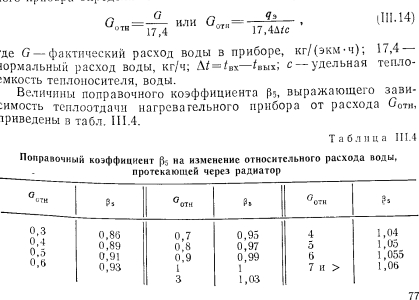

Величины поправочного коэффициента р5, выражающего зависимость теплоотдачи нагревательного прибора от расхода G0TH, приведены в табл. II 1.4.

Учет полезной теплоотдачи трубопроводами. Определяя поверхность нагрева приборов, устанавливаемых в помещении, следуй учитывать тепловыделение в помещении открыто приложенных трубопроводов (магистралей, если они прокладываются в отапливаемом помещении, стояков, подводок к нагревательным приборам)? Для случаев скрытой прокладки трубопроводов их тепловыделение не учитывают.

Тепловыделения от трубопроводов систем отопления следу- учитывать в тех случаях, когда они составляют более 5% от тепло потерь помещения. Для квартирных водяных систем отопления естественной циркуляцией тепловыделения от трубопроводов нужн всегда определять ввиду необходимости тщательного установлена температуры теплоносителя в трубопроводах для выявления располагаемого давления.

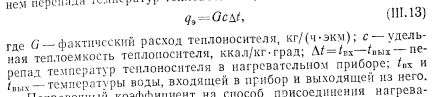

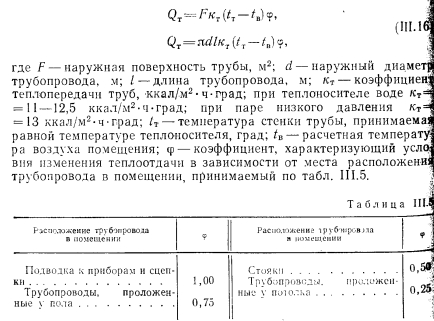

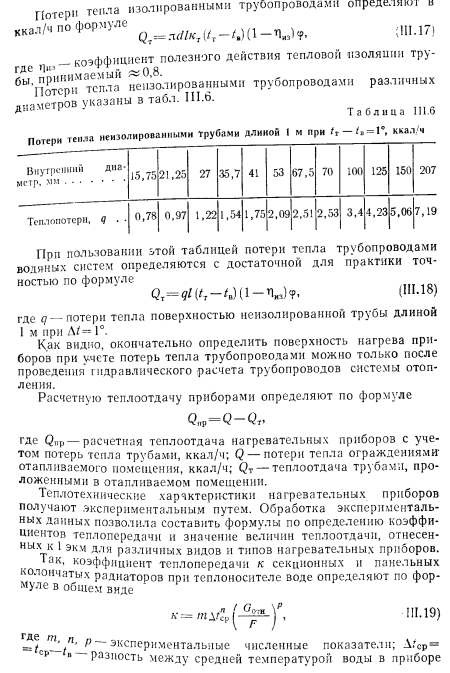

Количество тепла QT, отдаваемое открыто проложенными н/ изолированными трубопроводами, определяют по формуле

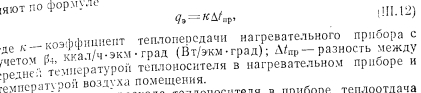

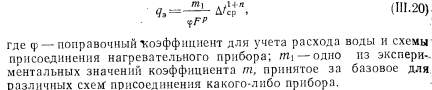

Соответственно изложенному плотность теплового потока на 1 экм площади нагревательной поверхности q3 для радиаторов секционных и панельных колончатых при теплоносителе воде можно представить в виде

В табл. III.7 приведены эмпирические формулы, полученные на. основе формул (III.19) и (III.20) для определения коэффициентов теплопередачи и плотности теплового потока q3 на 1 экм площади нагревательной поверхности для радиаторов секционных и панельных колончатых при теплоносителе воде.

Особенности расчета поверхности нагревательных приборов для однотрубной системы отопления.

Расчетная площадь Fпр ,м.кв., отопительного прибора определяется по формуле

где Qпр — тепловая нагрузка отопительного прибора, Вт

где Qп — тепловые потери отопительного помещения, Вт

Qтр — суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения теплопроводов

Где Ктр, dн, l — соответственно коэф. теплопередачи, наружный диаметр, длина трубопроводов

tг,tв- температура воды в теплопроводах и воздуха в помещении

В однотрубных вертикальных водяных системах температура горячей воды, проходящей последовательно приборы различных этажей, понижается. Поэтому для определения пов-ти нагрева отопительных приборов для однотрубных систем отопления необходимо всякий раз предварительно определять температуру воды, поступающей в приборы соответствующего этажа, а также перепады температуры воды в приборах, и переменную среднюю температуру воды в приборе.

Температура воды, поступающая в нагревательный прибор, определяется по формуле

где

Qст- тепловая нагрузка стояка ,Вт

Перепад температуры в отопительных приборах определяется по формуле:

Альфа — коэф. затекания воды в прибор

Gст — расход воды ,кг/ч, проходящей по стояку

Средняя температура воды в отопительном приборе:

Расчетное число секций чугунных радиаторов определяется по формуле:

где f — площадь поверхности нагрева одной секции, м2,

41.Регулировка теплоотдачи нагр. приборов.

В течение отопительного периода изменяются теплопотери помещения, т.к. измен. темп. нар. воздуха, воздействуют ветер и солнечн. радиация и изменяются бытовые тепловыделения. Для приведения теплоотдачи приборов, установленных в отдельных помещениях, в соответствии с потерями теплоты, необходимо изменять как кол-во воды, проходящей через приборы, так и ее темпер, т.е. качественно и количеств регулировать СО. Качеств — это изменение темпер воды, подаваемой из теплового центра. Кол —изменение кол-ва воды. Для этих целей устанавлив. регулировочные краны (для монтажной и эксплуатац. стадии регулирования) для чего в двухтрубных системах применяют краны двойной регулировки. Трехходовые краны (КРТП и КРПШ)применяют на подводках к приборам однотрубных систем водяного отопления.

Регулировочные краны устанавливают для проведения двух не зависящих одна от другой стадий регулирования: монтажной — в период наладки и пуска системы, и эксплуатационной — во время эксплуатации системы. Регулировочные краны не устанавливают у приборов, размещаемых в лестничных клетках и в других местах, где вода может замерзнуть.

Не допускается установка запорно-регулировочной арматуры на «сцепках» приборов.

В системах парового отопления предел качественного регулирования весьма ограничен, поэтому в этих системах применяется центральное и местное количественное регулирование: при изменении температуры наружного воздуха меняется количество пара, поступающего в систему, либо пар подается с определенным перерывом (регулирование «пропусками»).

В последние годы стали применять регулирующие устройства автоматического воздействия. Они автоматически перекрывают вентили на теплопроводах при повышении температуры в помещении и вновь открывают их при понижении температуры.

42. Топливо.

Топливо – люб. горючее вещество, пригодное для получения тепловой энергии. Основным его видом является органическое топливо, образовавшееся из остатков раст-ого и жив-ого происхождения под давлением и без доступа воздуха в течение длительного времени.

По агрег-му сост-ю топливо можно разделить на твердое, жидкое и газообразное, а по способу получения — на естественное, добываемое из недр земли, и искусственное, получаемое путем химической или механической переработки естественного топлива.

Виды топлива: газ, камен-ый уголь, нефть, мазут – остаточный продукт при переработке нефти, дерево (легко загорается, низшая теплота сгорания Qн зависит от влажности), торф – продукт разложения раст. в-в (по сп-бу добычи: кусковый, фрезерный. Самовозг-ся материал).

Состав топлива. Топливо в том виде, в каком оно сжигается, т. е. поступает в топку, называется «рабочим топливом». В состав раб. топлива (твердого и жидкого) входят следующие компоненты: углерод С, водород Н, кислород О, азот N, сера S, зола А и влага W.

Высшей теплотой сгорания (теплотв-ой сп-тью) топлива Qв называют кол-во теплоты, выделяемой топливом при полном его сгорании с учетом теплоты, выделившейся при конденсации водяных паров, которые образуются при горении. Низшая теплота сгорания Qн отличается от высшей тем, что не учитывает теплоту, затрачиваемую на образование водяных паров, которые находятся в продуктах сгорания. При расчетах принимается величина низшей теплоты сгорания, поскольку теплота водяных паров бесполезно теряется с уходящими в дымовую трубу продуктами сгорания.