Рекомендации Рекомендации по применению и расчету газо-воздушных систем лучистого отопления

Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное объединение ТЕРМЭК

Открытое Акционерное общество

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный

институт промышленных зданий и сооружений

РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению и расчету газо-воздушных систем

лучистого отопления

Рекомендации разработаны ООО «НПО ТЕРМЭК» и ОАО ЦНИИпромзданий.

Творческий коллектив: к.т.н. Наумов А.Л. (руководитель работы), к.т.н. Булычева О.П., к.т.н. Климовицкий М.С., к.т.н. Шилькрот Е.О., инж. Алексеева И.Ю.

При разработке рекомендаций использованы результаты исследований «НПО ТЕРМЭК», ОАО ЦНИИпромзданий, НИИ медицины труда РАМН.

Условные обозначения . 1

1. Общие положения . 3

2. Конструктивные решение системы отопления . 3

3. Расчет системы отопления . 8

4. Пример расчета . 15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А, В, Н- — длина, ширина и высота помещения, м;

h изл — высота подвески излучателей, м;

G — расход воздуха, газообразного теплоносителя, кг/с;

t — температура воздуха, °С;

t — температура поверхности, °С;

l — коэффициент теплопроводности, Вт/м °С;

К — коэффициент теплопередачи, Вт/(м 2 × °С);

a — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м 2 × °С);

Q — тепловая мощность, теплопотери, тепловыделения, кВт, Вт;

r — плотность, кг/м 3 ;

Кр — кратность воздухообмена, 1/час;

С — поправочный коэффициент для расчета теплопотерь;

в — воздух помещения;

вз — верхняя зона;

г — газообразный теплоноситель;

н — наружный воздух;

нз — нижняя зона;

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие рекомендации предназначены для проектирования систем газовоздушного лучистого отопления с теплоизлучающими трубами (ГВЛО) во вновь строящихся и реконструируемых помещениях производственных (сборочных, механических, ремонтных цехов, складов, депо, гаражей, ангаров) и общественных (рынки, спортивные залы, вокзалы, перроны и т.п.) зданий.

Обогрев рабочей, обслуживаемой, зоны осуществляется преимущественно тепловым излучением с поверхности теплоизлучающих труб, устанавливаемых в верхней зоне помещения.

Применение ГВЛО обеспечивает: повышение равномерности распределения температуры воздуха в объеме помещения; малую подвижность воздуха в помещении; отсутствие неприятного «дутья», сокращение переноса пыли и вредных выделений; бесшумность работы; повышенную надежность (незамерзаемость теплоносителя).

ГВЛО в большинстве случаев позволяет поддерживать требуемые условия микроклимата при пониженной в среднем на 2 ¸ 4 °С температуре внутреннего воздуха по сравнению с нормируемой [ 1 — 3] и позволяет сократить расход тепловой энергии на нагрев приточного воздуха в вентилируемых помещениях.

Система лучистого отопления автономна и легко регулируема, не требует прокладки тепловых сетей и ввода в эксплуатацию (1,5 — 2 мес.).

Уменьшение расхода тепловой энергии при использовании ГВЛО, по сравнению с традиционными системами, может достигать 30 ¸ 40 %, в том числе за счет сокращения теплопотерь здания и эффективного регулирования режимов работы системы.

ГВЛО имеет ограничения по области применения из условий обеспечения пожарной безопасности.

Рекомендации позволяют рассчитать тепловую нагрузку на систему газовоздушного лучистого отопления, определять площадь поверхности и диаметр теплоизлучающих труб, выбрать схему их расположения в помещении, определить расход газа и среднегодовое потребление теплоты и газа.

Рекомендации могут быть использованы для расчета систем лучистого отопления с автономными теплогенераторами на жидком топливе, а также (при обосновании) для систем, использующих продукты сгорания от технологических установок.

Расчет ГВЛО связан с проведением трудоемких вычислений показателей воздушно-теплового режима отапливаемого помещения.

В настоящих рекомендациях использованы простые формулы, графики и номограммы, полученные в результате обобщения данных численного моделирования воздушно-теплового режима помещений с ГВЛО.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Рекомендации предназначены для проектирования систем газо-воздушного лучистого отопления во вновь строящихся и реконструируемых помещениях производственных и общественных зданий высотой 6 — 40 м, расположенных в I — IV климатических районах России.

1.2 . ГВЛО следует применять в помещениях взрывопожарных категорий В2, В3, В4, Д и Н, кроме зданий VIa и V степени огнестойкости.

1.3 . ГВЛО может использоваться совместно с другими видами отопления, системой вентиляции. В случае для определения расходов теплоты на нагрев приточного воздуха температуру в помещении следует принимать в соответствии с п. 3.15 .

1.4 . Теплоносителем в системе отопления является смесь воздуха и продуктов сгорания с температурой до 450 °С.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

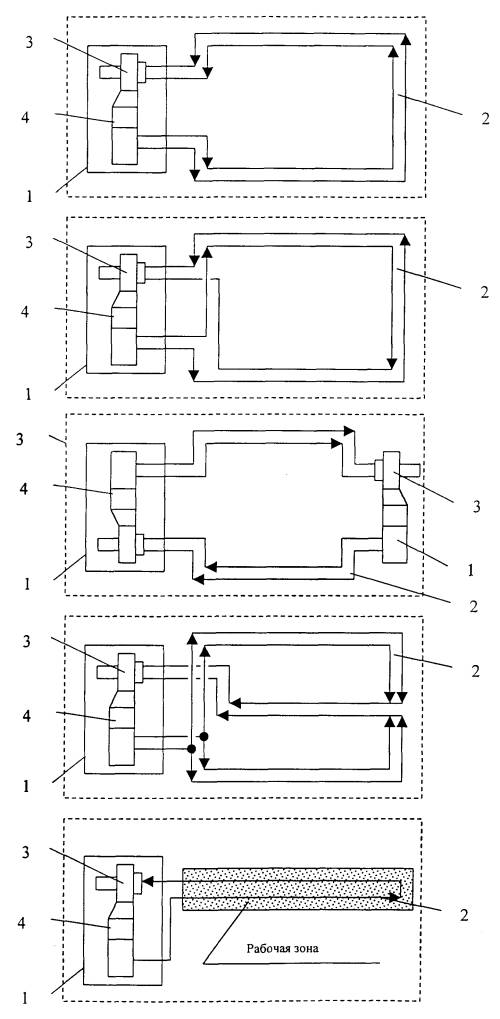

2.1 . Газо-воздушная система лучистого отопления состоит из контура излучателей, подсоединенного к одному (или двум) теплогенераторам. Принципиальные схемы системы отопления приведены на рис. 1 . Нагретая смесь воздуха и продуктов сгорания перемещаются по контуру циркуляционным вентилятором.

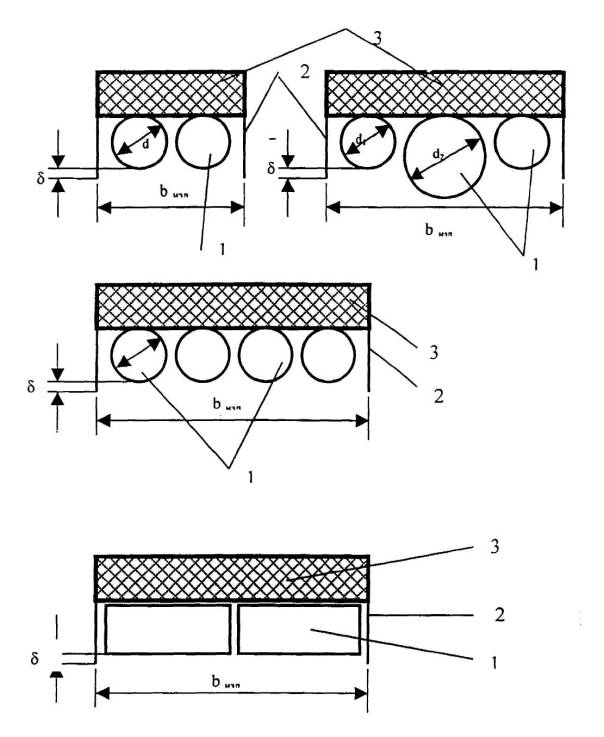

2.2 . Отопительным прибором в системе отопления является излучатель, состоящий из теплоизлучающих труб, боковых экранов и тепловой изоляции. Конструкции излучателей представлены на рис. 2 .

2.3 . Рекомендуемые параметры конструкций излучателей:

— диаметр теплоизлучающих труб: d тр = 250, 315, 400, 500, 600 мм;

— число труб в излучателе: n тр = 2 ¸ 4;

— толщина боковых стальных экранов 0,5 ¸ 0,7 мм;

— толщина стенки теплоизлучающих труб 0,5 ¸ 1,0 мм;

— толщина теплоизоляционного слоя 100 мм; l ти = 0,045 ¸ 0,055 Вт/м × °С.

Доля лучистой составляющей теплоотдачи излучателей y » 0,6. Теплоотдающие поверхности труб покрываются температуростойкой краской со степенью черноты не менее 0,9.

Свес боковых экранов d (рис. 2) должен составлять 0,1 ширины горизонтальной проекции излучателя.

ГПИ «Сантехпроект» по техническому заданию ЦНИИпромзданий разработал рабочие чертежи излучателей для систем лучистого отопления [ 5].

2.4 . Возможные схемы размещения излучателей в помещении и схемы движения теплоносителя в излучающих трубах, позволяющих обеспечить равномерный или с заданной неравномерностью, обогрев рабочей (обслуживаемой) зоны, показаны на рис. 1 .

Схема (а) с параллельным движением теплоносителя рекомендуется для помещений, имеющих внутреннюю перегородку, вдоль которой размещается обратная ветвь системы.

Схема (б) обеспечивает равномерную теплоотдачу всего контура и рекомендуется как наиболее общая для однопролетных зданий.

Если для компенсации теплопотерь помещения требуется установка 2-х теплогенераторов, их целесообразно включать в общий контур по схеме (в). При этом, в ходе сезонного регулирования один из теплогенераторов может быть отключен полностью, что позволит обеспечить экономию электроэнергии на привод вентиляторов.

Рис. 1 . Принципиальные схемы газовоздушной системы лучистого отопления

1 — теплогенератор, 2 — теплоизлучатели, 3 — циркуляционный вентилятор, 4 — газогорелочный блок

Примечание: стрелками показано направление движения теплоносителя в трубах

Рис. 2. Конструкции излучателей

1 — теплоизлучающие трубы; 2 — боковые экраны; 3 — тепловая изоляция

Схему (в) рекомендуется использовать, если аэродинамическое сопротивление контура в расчетном режиме превышает располагаемой давление одного циркуляционного вентилятора.

Движение теплоносителя в теплоизлучающих трубах может быть параллельным или встречным.

Схему (г), с количеством параллельных ветвей более 2-х, целесообразно использовать в многопролетных цехах; при этом подающие ветви размещаются по периметру наружных стен, обратные линии — в середине пролетов.

Количество ветвей в системе определяется расчетом, в зависимости от требуемой площади теплоотдающей поверхности (см. раздел 3).

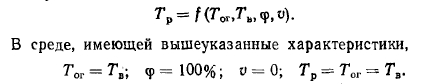

Для обеспечения равномерного распределения лучистого теплового потока по площади цеха расстояние между ветвями в центральной части помещения следует принимать в соответствии с условием:

В пристенной зоне расстояние между двумя крайними лентами излучателей и крайней лентой излучателей и наружной стеной должно быть уменьшено вдвое (рис. 3).

Для протяженных зданий с фиксированной рабочей зоной излучатели могут размещаться в одну линию, непосредственно над рабочей зоной (схема б).

При выборе схем и трассировке ветвей следует учитывать наличие источников и стоков тепла вблизи рабочих зон (тепловыделяющего оборудования, ворот, окон).

2.5 . Выбор конструкции излучателя и числа теплоизлучающих труб в нем производится, исходя из требуемой поверхности теплоотдачи (раздел 3 ), конструктивных возможностей их размещения и эстетических соображений. При этом следует руководствоваться данными таблицы 1 .

Площадь теплоотдающей поверхности, м 2 на 1 п. м. излучателя

Рекомендуемый типоразмер теплоизлучателя

2-х трубный d = 3 15; с прямоугольными трубами — 250 ´ 500

2-х трубный d = 400; с прямоугольными трубами — 315 ´ 600

4-х трубный d = 250;

2-х трубный d = 500

4-х трубный d = 315;

2-х трубный d = 630

Рис. 3 . Схема расположения излучателей в помещении

1 — излучатели; 2 — рабочая площадка

2.6 . Излучатели устанавливаются в помещении горизонтально под покрытием.

Крепление излучателей осуществляется к фермам или к покрытию с помощью подвесок, скользящих опор. Способ крепления принимается в зависимости от конкретной конструкции ферм и покрытия. *

* При этом выполняется проверка конструкций ферм и покрытия на дополнительную весовую нагрузку от системы отопления.

Излучатели располагаются на одном уровне на высоте не менее 5 м от поверхности пола или рабочей площадки (рис. 3). При наличии мостовых кранов и кранбалок излучатели должны устанавливаться выше их уровни или снаружи.

2.7 . Теплогенераторы могут размещаться внутри обслуживаемого помещения. Они могут устанавливаться на полу помещений, чердачных этажах, на эстакадах, на кровле здания и т.п. При размещении теплогенераторов должны соблюдаться правила установки, обслуживания и эксплуатации газового оборудования.

2.8 . Для компенсации теплового удлинения теплоизлучающих труб следует предусматривать такие крепления излучателей к конструкциям ферм или покрытия, которые не препятствуют горизонтальным смещениям вследствие теплового удлинения труб.

2.9 . В системах газовоздушного лучистого отопления применяются теплогенераторы ТГЛ-0,5 мощностью 500 кВт, разработанные ВНПО «Союзпромгаз» по техническому заданию Главмособлстроя и ЦНИИпромзданий. Технические характеристики тепло генератора ТГЛ-0,5 приведены в таблице 2 . Предусмотрена разработка теплогенераторов тепловой мощностью 1 и 2 МВт.

Технические характеристики тепло генератора ТГЛ-0,5

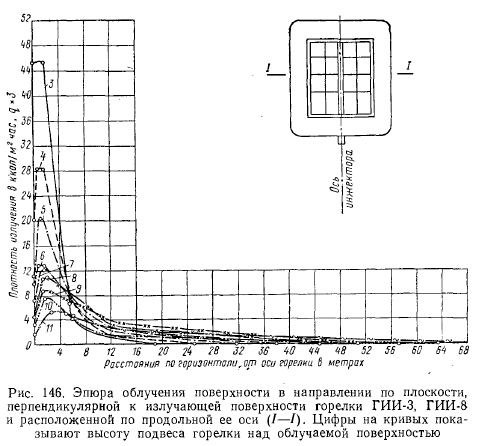

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СИСТЕМ ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ

В настоящее время при решении вопросов лучистого отопления с помощью нагрева ограждающих конструкций или специальных панелей применяются понятия средняя лучистая и результирующая температуры.

Средней лучистой температурой помещения называют ту поверхностную температуру, которую приняло бы тело при обмене излучением с окружающими ограждающими конструкциями, но без учета конвекции. Таким образом, средняя лучистая температура помещения регулирует теплопотерю человека излучением, как и соответствующая температура воздуха регулирует теплопотерю человека путем конвекции.

Понятие о результирующей температуре, служащей критерием тепловых ощущений человека в окружающей среде, более полно учитывает основные переменные условия, характеризующие среду, физиологическое состояние человека и защитные свойства его одежды.

Как уже указывалось, теплоотдача телом человека зависит при определенном характере его деятельности и одежды, от температуры ограждения Тог, температуры воздуха Тв, степени влажности воздуха ф и от скорости движения воздуха v.

Результирующая температура равна одинаковым показаниям сухого и смоченного термометров в эквивалентной среде (т. е. в среде, создающей такое же тепловое ощущение), в которой температура ограждений равна температуре воздуха, а воздух неподвижен и имеет 100%-ную относительную влажность.

Таким образом, результирующую температуру можно выразить формулой

В условиях обычных жилых, общественных и других помещений, где скорости движения воздуха сравнительно незначительны, значением v можно пренебречь.

Кроме того, в условиях комфорта для человека, находящегося в покое или выполняющего легкий труд и нормально одетого, при температуре около 18—20° С также можно пренебречь и теплопотерей испарением. Таким образом, в этих условиях тепловые ощущения будут зависеть лишь от средней температуры ограждений и воздуха.

Тогда функция общего вида

Эту температуру в данном случае называют результирующей сухой температурой, которая характеризует тепловые ощущения человека в нормальных условиях в зависимости от средневзвешенной (средней лучистой) температуры ограждений, «видимых» из центра его тела и от температуры воздуха по сухому термометру.

Результирующая сухая температура равна:

Из данного выражения вытекает, что в помещении с температурой ограждений, равной Тог, и температурой воздуха Тв возникают такие же тепловые ощущения, как и в помещении, где температура ограждений и воздуха одинакова и равна Трс. Так, например (рис. 142), в помещении, где температура ограждений равна 20, а температура воздуха 16° С, тепловые ощущения будут такими же, как и в помещении, где температура ограждений 21, а температура воздуха 15°С. Поскольку сумма Тот+Тв в обоих случаях равна 36° С, такие же тепловые ощущения будут и в помещении с температурой ограждений и воздуха 18° С. Рассмотренный пример показывает, что при одинаковой результирующей сухой температуре, т. е. при одинаковых комфортных условиях, в случае лучистого отопления температура воздуха может быть значительно ниже, чем при конвективном.

В производственных условиях, особенно где имеется искусственная вентиляция или повышенная влажность при определении результирующей температуры, необходимо учитывать величины ф и V.

Результирующая температура зависит от вида деятельности человека, например при перемещении человека увеличивается относительная скорость движения тела и воздуха. При обычном хождении человек передвигается со скоростью 5 км/ч или 1,4 м/сек. Коэффициент конвекции в этом случае повышается с 3,5 до 11.

В условиях воздушной среды с температурой 10° С при лучистом отоплении создается для человека, находящегося в состоянии покоя, результирующая сухая температура 16° М. При передвижении его результирующая сухая температура понизится примерно до 12° М. Это благоприятно скажется на деятельности людей, одновременно находящихся в данном помещении, так как все они будут находиться в оптимальных, с физиологической точки зрения, условиях.

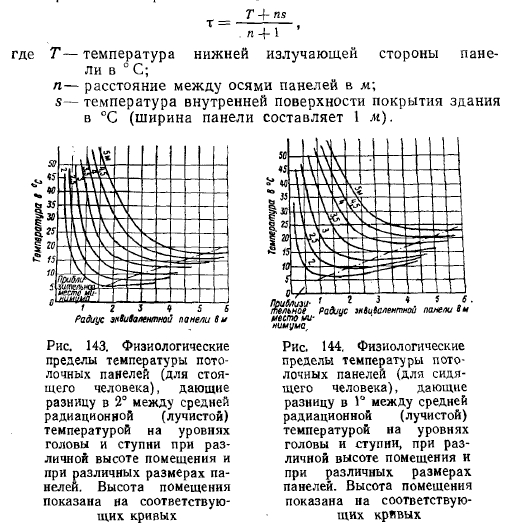

Миссенар считает, что предложенная им методика расчета систем лучистого отопления с нагреваемыми потолочными ограждающими конструкциями применима и для систем с подвесными панелями или горелками инфракрасного излучения при условии расположения их в так называемой «фиктивной» термической плоскости, суть которой заключается в том, что при расположении излучателей (панели, горелки ИК-излучения) на некоторой высоте от пола в помещениях больших размеров в плане в излучении участвует и потолок помещения. Миссенар рекомендует формулу для определения этой фиктивной термической плоскости

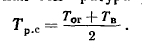

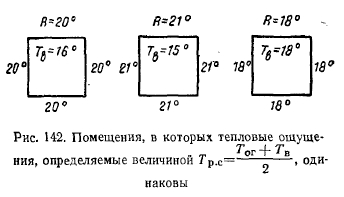

Одновременно с этим Миссенар дает графики физиологических пределов температур потолочных панелей для стоящего (рис. 143) и сидящего (рис. 144) человека при различной высоте помещения и при различных размерах панелей.

В зависимости от расстояния между осями панелей п, от высоты расположения панелей Н и от размеров помещения в плане по указанным графикам находят величину предельной температуры т этой фиктивной термической плоскости, исходя из которой определяют допустимую температуру панелей,

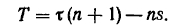

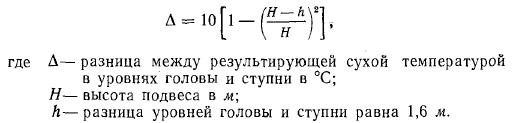

Для одиночных панелей (горелок) рекомендуется определять разницу между результирующей сухой температурой в уровнях головы и ступни, применяя закон квадратов расстояний по формуле

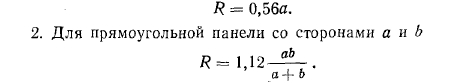

Одновременно с этим даются следующие формулы для определения радиуса эквивалентной панели для различных геометрических форм реальных панелей.

1. Для квадратной панели со сторонами а радиус эквивалентной круглой панели равен:

Для панели в виде кольца или замкнутой прямоугольной рамы дается формула, определяющая предельно допустимую температуру на ее поверхности:

Давая эти рекомендации, Миссенар в то же время указывает, что они являются только теоретическими.

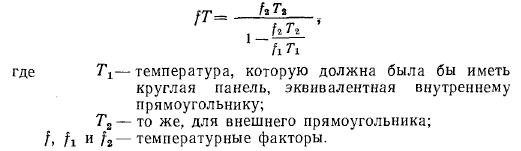

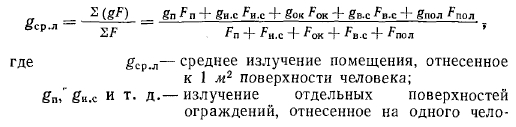

В отечественной практике при расчете лучистого отопления с использованием искусственно нагретых ограждающих конструкций или специальных панелей применяется методика, основанная на определении среднего излучения помещения (от всех ограждающих конструкций), отнесенного к 1 м2 поверхности человека, исходя из известной формулы

Температурный фактор обычно берется по специальным таблицам или графикам.

На общую интенсивность облучения человека оказывает существенное влияние излучение потолков (перекрытий). Потолок нагревается от излучения обратной стороны горелок (панелей), а также за счет поднимающихся кверху горячих продуктов сгорания. При панелях этот дополнительный нагрев потолка происходит за счет конвективного нагрева воздуха.

Нагрев потолков, а следовательно, и их излучение тем выше, чем ближе к ним расположены горелки, чем меньше их теплопроводность и чем больше коэффициент поглощения лучистой энергии. Увеличение излучения потолков может быть также за счет повышения коэффициента отражения.

Как показывают исследования, допустимая температура излучающего потолка должна уменьшаться с понижением высоты помещения и увеличением площади потолка.

При малых высотах помещений (до 3—3,5 м) эта допустимая температура проходит через минимум, затем с увеличением площади потолка начинает снова увеличиваться.

Несмотря на то что нагретый потолок повышает результирующую температуру в рабочей зоне, Миссенар считает, что перегрев верхней части помещения является «напрасной затратой средств и поэтому его следует по возможности уменьшать или совсем не допускать».

Обработка статистических данных о самочувствии людей, проведенная Миссенаром, показала, что 90% чувствуют себя удовлетворительно (с точки зрения теплового ощущения) при разнице между результирующей температуры в уровнях головы и ступни примерно в 1° для сидящих и меньше 2° для стоящих (сухая результирующая температура в уровне ступни равна приблизительно 18°С. Такие же результаты были получены и при конвективном отоплении, когда разница между температурой воздуха на уровне головы и ступни составляла 1° для сидящих и 2° для стоящих людей.

На основании этого сделаны выводы, что для обеспечения комфортных условий необходимо, чтобы разница между результирующей сухой температурой в уровнях головы и стопы для сидящих людей была не более 0,5° М, а для стоящих — не более ГМ. При этом допустимость более высокой разницы в температурах для людей стоящих объясняется тем, что для них влияние радиационной (лучистой) температуры на результирующую сухую температуру, а следовательно, и на тепловые ощущения менее заметно.

По мнению Миссенара «этот критерий, основанный на разнице между результирующей сухой температурой в уровнях головы и ступни, обладает тем преимуществом, что он дает возможность сравнивать комфортные условия при лучистом и конвективном отоплении».

Одновременно с этим Миссенар считает, что основной проблемой при устройстве отопления подвесных излучателей (панелей) является осуществление панелей, отдающих книзу значительную долю тепла.

Среди специалистов, занимающихся вопросами отопления с помощью инфракрасных излучателей, до настоящего времени нет единого мнения о системе расстановки (подвеса) этих излучателей в различных точках помещения.

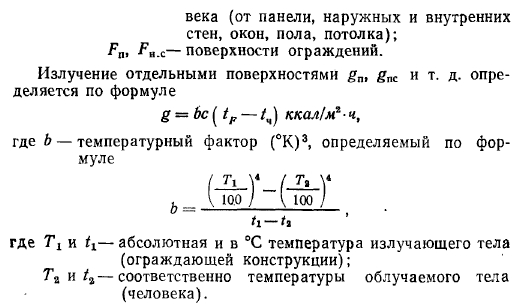

На рис. 145 показаны различные варианты подвеса излучателей. Вариант а предусматривает максимальное облучение пола помещения по периметру на ширину до 3 м от стен. При этом стены не облучаются. Вариант б показывает равномерное облучение на уровне роста человека (1,6—1,7 м). Вариант в дает равномерное облучение на уровне роста человека и нижней части стен. Вариант г предусматривает вертикальное прямое облучение человека (пола) излучателями и вторичное потолком, нагреваемым за счет излучения обратной стороны излучателей и конвективного нагрева продуктами сгорания.

Некоторые специалисты-теплотехники, гигиенисты и физиологи считают, что постоянные температура, влажность и движение среды, окружающей человека, с физиологической точки зрения изнеживают организм и не позволяют достигнуть максимальной производительности труда. ¦

Для повышения жизнедеятельности людей некоторые специалисты рекомендуют в течение рабочего дня в производственных помещениях менять комфортные условия путем периодического изменения (в небольших пределах от номинала до минимума) температуры внутреннего воздуха или интенсивности облучения.

Миссенар, например, рекомендует допускать колебания результирующей температуры в пределах 3°М, т. е. несколько более, чем обычно принято.

Из этого вытекает, что стремление к абсолютной равномерности облучения по площади помещения в уровне рабочей зоны неоправданно и можно допустить некоторую неравномерность этого облучения, особенно в помещениях, где люди не находятся длительное время на одном месте.

В литературе нередко положения, относящиеся к электроламповым инфракрасным излучателям, распространяются на панельные излучатели и даже на газовые горелки инфракрасного излучения, что никак нельзя считать правильным. В самом деле, если ламповые излучатели как излучатели точечные подчиняются законам Кеплера (квадратичная зависимость интенсивности излучения от расстояния до облучаемого объекта), Вина-Галицина (смещение максимума излучения в сторону высоких температур накала нити), Ламберта (зависимость интенсивности излучения от косинуса угла падения излучения на плоскость) и др., то панельные излучатели, а тем более газовые горелки инфракрасного излучения во многом не подчиняются этим законам.

Сравнивая кривые (индикатриссы) излучения по сфере лампового излучателя и панельного (косвенного) излучателя, а также горелки инфракрасного излучения, легко заметить значительное различие их между собой. Если, например, у лампового излучателя максимум энергии излучения лежит в направлении углов 75 и 105° (по отношению к плоскости излучения), то для панельного излучателя этот максимум лежит в направлении угла 90° (по нормали), а для горелки инфракрасного излучения угол максимума излучения меняется в зависимости от конструкции излучающего насадка (диаметр каналов в перфорированных керамических решетках, величина ячеек в металлических сетках и др.). Следует также отметить, что эти показатели меняются для одного и того же излучателя в зависимости от расстояний между ним и точкой замера интенсивности излучения, от направления излучения, а также от мощности излучателя.

Применительно к горелкам инфракрасного излучения эти показатели зависят от размеров излучающей плоскости и направления плоскости замера относительно плоскости излучения.

Как установлено, горелки инфракрасного излучения являются селективными излучателями, г. е. положение максимума излучения по отношению к длине волны излучения у них не зависит от степени нагрева излучающей поверхности.

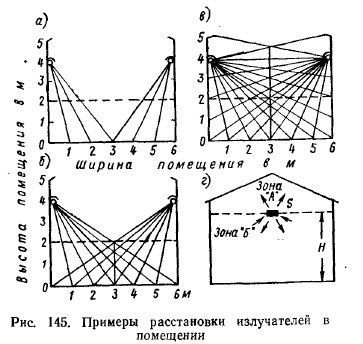

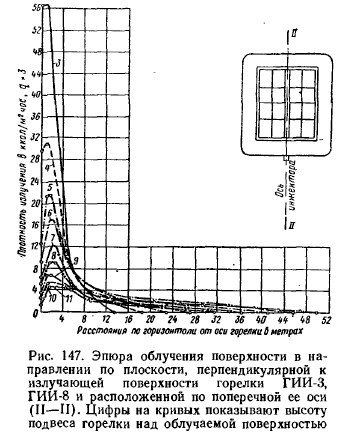

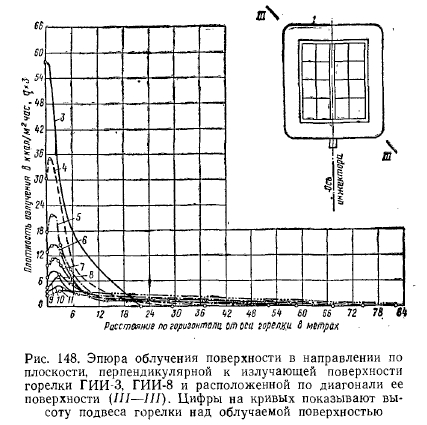

Отсюда существующие рекомендации по расчету облученности для ламповых и иных излучателей не могут быть применимы для горелок инфракрасного излучения. Для этих горелок (при не круглой форме излучающей плоскости) нельзя ограничиваться построением только одной эпюры облучения плоскости, перпендикулярной к нормали, так как интенсивность излучения у горелок инфракрасного излучения меняется по сфере не только в зависимости от угла излучения и расстояний, но и от направления относительно осей симметрии излучающей поверхности (рис. 146, 147, 148).

Указанные эпюры пригодны лишь для случая расположения излучателей параллельно облучаемой плоскости (например, полу). При наклоне излучателей облучение той же плоскости значительно меняется.

Для каждого типоразмера горелок инфракрасного излучения некруглой формы должна быть составлена эпюра облучения к нормальной плоскости минимум по трем осям симметрии, к излучающей плоскости (поперечной, продольной, диагональной) для различных расстояний от нее (в пределах 3—15 м через каждый метр).

Эпюры облучения строятся на основании замеров прибором (радиометром, актинометром и т. п.) плотностей излучения в зависимости от высоты облучения и угла падения.

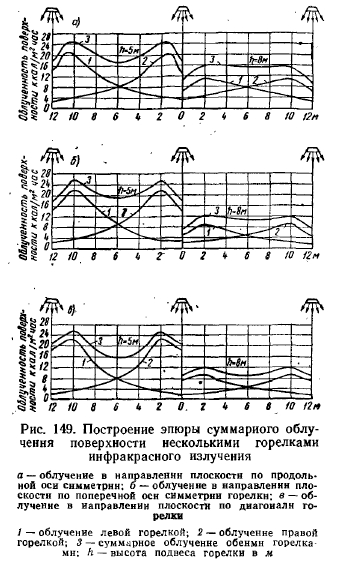

На основании эпюр того или иного типоразмера горелки можно построить эпюры суммарного облучения поверхности в направлении плоскости, перпендикулярной излучающей поверхности горелки и расположенной по соответствующей ее оси симметрии (рис. 149). Построение этой эпюры сводится к тому, что на оси абсцисс в любом масштабе откладываются в обе стороны от нормали к каждой горелке расстояния (в м), а на оси ординат — суммарная облученность (плотность излучения), соответствующая принятой высоте подвеса горелок и расстоянию от нормалей. Затем концы отложенных отрезков плоскости, перпендикулярной к излучающей поверхности горелки ГИИ-3, ГИИ-8 и расположенной по диагонали ее поверхности (III—III). Цифры на кривых показывают высоту подвеса горелки над облучаемой поверхностью

Таким образом, при надежно проверенных данных по допустимым дозам облучения эпюры суммарных облучений позволяют быстро определять требуемое количество горелок и расстояние между ними. Здесь следует учитывать соответствие высоты подвеса расположению конструкций (мостовые краны, фермы).

Конечно, расчет отопления по эпюрам суммарных облучений нельзя считать совершенным, так как пока еще нет достаточно проверенных данных о комфортных условиях при соблюдении только допустимых доз облучения человека. Поэтому этот расчет можно рекомендовать только как приближенный при проектировании систем отопления с горелками инфракрасного излучения.

В заключение следует сказать, что, хотя основной задачей отопления считается сохранение теплового баланса тела человека, все же один этот фактор, видимо, еще не может являться объективным критерием в оценке нормального состояния и самочувствия человека. Шахбазян, например, указывает, что состояние комфорта определяется не только сохранением теплового баланса, ибо такой баланс может быть результатом очень большого напряжения терморегуляторных механизмов.

С. И. Каплун также отмечает, что воздействие температур на организм нельзя трактовать только с калорийно-энергетически- термодинамических позиций. Летавет подчеркивает, что в изучении вопросов лучистой энергии нельзя ограничиваться физической и узко-биологической стороной вопроса. В этой области еще больше, чем в других областях взаимоотношений человека с окружающей средой, необходим широкий гигиенический синтез.

Таким образом, несмотря на все большее расширение использования излучателей, особенно газовых горелок инфракрасного излучения, для целей отопления помещений и обогрева людей на открытых площадках диктуется необходимость дальнейшего проведения всесторонних исследований в этой области, учитывающих как теплотехническую, так и физиологическую сторону, и создания стройной научно обоснованной методики расчета и проектирования систем отопления с газовыми горелками инфракрасного излучения.