Расчёт водозаборов из поверхностных водоисточников

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Волгоградский государственный аграрный университет»

Кафедра «Прикладная геодезия, природообустройство

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ

И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ

Методические указания по выполнению расчетно-графических

работ по дисциплине «Водозаборные сооружения»

для направления 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»

Рецензент:

кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладная геодезия, природообустройство и водопользование» эколого-мелиоративного факультета ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ М.П. Мещеряков

Овчинников, Алексей Семенович

О-35 Водозаборные сооружения из подземных и поверхностных водоисточников: методические указания по выполнению расчетно-графических работ по дисциплине «Водозаборные сооружения» / Сост. Овчинников А.С., Бочарникова О.В., Бочарников В.С., Пантюшина Т.В. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017 – 34 с.

Излагается содержание и методика выполнения инженерных расчетов по проектированию водозаборных сооружений из подземных поверхностных источников. Приведены рекомендации по выполнению заданий. Даны необходимые формулы, таблицы, рисунки, а также примерные расчеты по водозаборным сооружениям.

Для обучающихся эколого-мелиоративного факультета, уровня основной образовательной программы подготовки бакалавриат, очной и заочной формы обучения, по направлению: 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»

Рекомендовано методической комиссией эколого-мелиоративного факультета Волгоградского ГАУ от 16 января 2017 г. протокол № 6

УДК 626.816:556.3

ББК 38.774:26.35

©ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017

© Овчинников А.С., Бочарникова О.В.,

Бочарников В.С., Пантюшина Т.В. 2017

|

| 1.РАСЧЁТ ВОДОЗАБОРОВ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫ ВОДОИСТОЧНИКОВ……………………………………………. 4 | 4 |

| 1.1 Расчёт руслового водозабора…………………..…………………………5 | 4 |

| 1.2. Гидравлический расчет водозабора……………………………………. 8 | 7 |

| 1.3. Гидравлический расчет самотечных труб…………………………. 10 | 9 |

| 1.4. Определение потерь напора в самотечных трубах………………. 12 | 10 |

| 1.5. Береговой колодец…………………………………………………. 13 | 11 |

| 1.6. Промывка самотечных труб и берегового колодца………………. 16 | 15 |

| 1.7. Насосная станция I подъема…………………………………………….18 | 16 |

| 2. БЕРЕГОВОЙ ТИП ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ………………19 | 18 |

| 2.1. Расчет водозаборных ковшей…………………………………………. 21 | 20 |

| 3.РАСЧЕТ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН………………………………..23 | 22 |

| 3.1 Расчет совершенной скважины, питаемой напорными водами………24 | |

| 3.2 Определение понижения статического уровня подземных вод………26 | |

| 3.3 Расчет числа скважин и расстояния между ними……………………..27 | |

| 3.4 Расчет фильтра……………………………………………………………29 3.5 Определение понижения уровней в скважинах и расчет сбросных водоводов……………………………………………………………………..31 | |

| 3.6 Определение производительности насоса и выбор типа насоса……..32 | |

| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………. 33 |

Дисциплина «Водозаборные сооружения» является одной из основополагающих дисциплин при подготовке бакалавров по направлению «Природообустройство и водопользование», работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений на мелиоративных каналах, сооружений сельскохозяйственного водоснабжения и водохозяйственных объектах. Этот комплекс необходим для обеспечения водой для полива сельскохозяйственных растений, питьевого водоснабжения, а так же для комфорта зданий, обеспечивающих самостоятельную инженерную деятельность в области внутренних санитарно-технических систем жилых, общественных и производственных зданий.

Требования к выполнению РГР.

Обучающийся должен выполнять РГР по варианту, номер которого совпадает с его номером в списке студентов своей группы. Расчетные задания выполняются по мере изучения разделов наряду с текущими домашними заданиями. Выполнение расчетных заданий контролируется преподавателем на практических занятиях. Расчетные задания предполагают их защиту, которая проходит в письменной форме на практическом занятии в виде самостоятельной работы.

Расчёт водозаборов из поверхностных водоисточников

1. В качестве источника водоснабжения принять: реку, озеро, водохранилище или канал, распределенные на плане населённого пункта, который выдается каждому студенту. При назначений места расположений, водоприемника необходимо, руководствоваться положениями, изложенными в [4]. Водоприемник принять согласно [2] и в соответствии, с выбранной второй категорией надежности работы системы водоснабжения второй степени надежности забора воды.

2. При выборе типа и конструкции водоприемника необходимо руководствоваться следующими положениями: при глубине воды в реке более 4 м, устойчивом и крутом береге с откосом не менее 1,0:2,5 и хорошем качестве воды у него устраивают водоприемники берегового типа; если эти условия не выполняются — руслового типа; при колебаниях уровня воды более 3 м рекомендуется устраивать водоприемник с переменной отметкой водозабора; при опасности разрушения водоприемника плавающими предметами его устраивают защищенным. Более подробно об этом изложено в [2].

Расчёт руслового водозабора

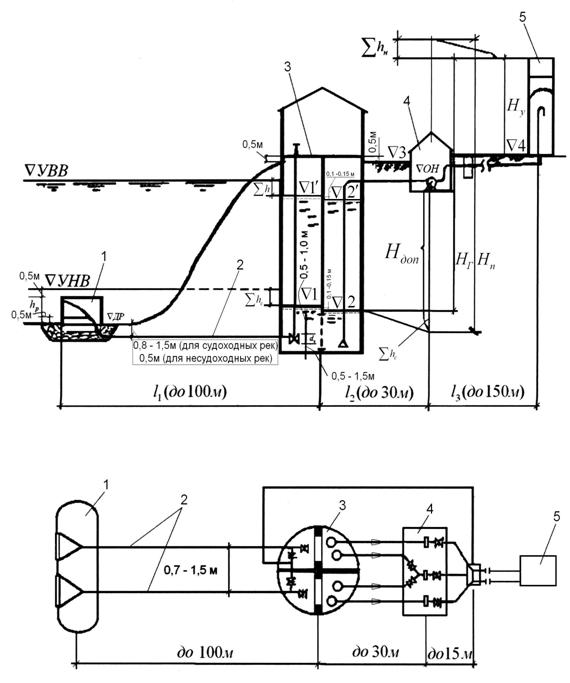

Русловый водозабор (рис. 1) применяют при пологих берегах, небольших глубинах у берега и в основном при малой и средней производительности водопровода.

Русловый водозабор имеет следующие элементы: оголовок, самотечные трубы, береговой колодец, насосную станцию 1 подъема. Он может быть раздельного и совмещенного типов.

Раздельный тип встречается чаще, так как разлив воды в паводок при пологих берегах достигает значительных размеров, поэтому насосную станцию I подъема размещают вне зоны затопления, отнеся её на некоторое расстояние от берега.

Водозаборные сооружения совмещают с насосной станцией I подъема, если высота всасывания насосов не превышает 3…4 м; насосная станция оборудована вертикальными насосами, амплитуда колебаний уровней более 6 м, грунты в основании скальные.

В русловых водозаборах для приема воды концы самотечных труб, имеющих на входе расширение в виде раструбов или воронок, выводят в русло реки, концы их заделывают в специальные камеры (бетонные, железобетонные, ряжевые) для защиты от повреждения и исключения возможности перемещения по дну. Приемные оголовки могут быть и свайные [2,3].

Оголовки русловых водозаборов малой и средней производительности обычно постоянно затоплены и могут быть защищенного и незащищенного типов.

Рисунок.1. — Проектирование русловой водозабор:

1 – оголовок; 2 – самотечная линия; 3 – колодец руслового водозабора; 4 – насосная станция; 5 — станция улучшения качества воды.

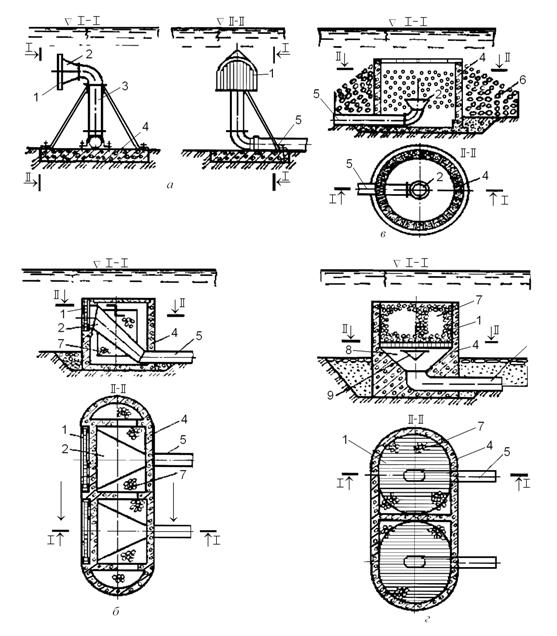

Рисунок 2. — Типы оголовков:

а — незащищенного типа; б — защищенного типа; в, г -фильтрующие; 1 – решетка; 2 -раструб; 3 — стояк; 4 — железобетонная плита, камера; 5 — самотечный водовод; 6 — отсыпка крупным камнем; 7 — загрузка (камень, гравий, щебень) ; 8 – подфильтровая камера; 9 — струенаправляющая камера.

В водозаборах большой производительности строят незатопленные оголовки в виде крупных сооружений — крибов.

Оголовки незащищенного типа (рис., 2.а.) применяют при достаточной глубине и лёгких условиях забора воды, то есть при заборе воды из несудоходных и нелесосплавных рек. Для уменьшения засорения входные отверстия закрывают решетками и поворачивают по течению реки.

При заборе воды из судоходных и лесосплавных рек и при значительном количестве наносов, то есть при средних и тяжелых условиях забора воды, применяют оголовки защищенного типа (рис. 2.б, в).

При заборе воды из рек, в которых образуются шуга и внутриводный лед, предусматривают электрообогрев стержней решеток или устраивают фильтрующие водоприемники различных типов (рис., 2.г). В примере принят ряжевый деревянный фильтрующий оголовок.

Дата добавления: 2018-04-15 ; просмотров: 1738 ; Мы поможем в написании вашей работы!

РАСЧЕТ СКВАЖИННОГО ВОДОЗАБОРА

Состав и объем курсового проекта

Проект состоит из одного листа чертежей (формат А1) (только для дневной формы обучения) и пояснительной записки.

На чертежах должны быть представлены:

— план участка местности с указанием источников, трубопроводов, площадки очистных сооружений, граница зон санитарной охраны в масштабе 1:500, 1:1000;

— разрезы и планы павильона над скважиной в масштабе 1:100 или 1:200 с указанием всей обвязки насосного оборудования, оголовка, кондуктора, ствола, фильтра и т.д.; На плане должны быть проставлены все привязочные размеры и размеры узлов, на разрезе – абсолютные отметки.

— конструкция оголовка (М 1:25, 1:50);

— гидрогеологический разрез скважины;

Пояснительная записка должна содержать все необходимые расчеты с указанием использованных формул или методик. Вначале приводится формула, дается ссылка на входящие в нее параметры, а затем приводится сам расчет, но не в коем случае не конечный результат расчета.

Текст пояснительной записки должен носить лаконичный характер и сопровождаться пояснительными схемами.

Рекомендуется следующее примерное содержание пояснительной записки:

1) Задание на проектирование;

4) Выбор способа бурения и разработка конструкции скважины;

5) Определение количества скважин;

6) Выбор типа фильтра и его расчет;

7) Проектирование сборных водоводов;

8) Подбор насосного оборудования;

9) Проектирование зон санитарной охраны водозабора.

Для студентов заочной формы обучения в пояснительной записке также представляется геологический разрез скважины и необходимые схемы с размерами для наглядности.

Исходные данные:

Исходными данными для проектирования подземного водозабора являются:

1) потребность объекта водоснабжения в воде;

2) ситуационные и топографические материалы, характеризующие расположение объекта относительно источника водоснабжения.

3) Данные о водных ресурсах источника водоснабжения;

4) Гидрологическая, гидрогеологическая и санитарная характеристика источника водоснабжения.

Общие положения.

Использование подземных вод для водоснабжения определяется условиями формирования и залегания различных категорий подземных вод: характеристикой водоупоров и кровли водоносных пластов, их мощностью; составами и свойствами водовмещающих пород, спецификой формирования водоносных горизонтов, особенностями источников их питания.

По условиям залегания и формирования подземных вод различают артезианские, хорошо прикрытые мощными водонепроницаемыми кровлями и залегающими на значительных глубинах, и грунтовые воды, залегающие обычно на небольших глубинах в аллювиальных отложениях. По гидравлическим характеристикам подземные воды различают как напорные, при которых статический уровень воды в пробуренной скважине устанавливается выше кровли водоносного пласта, и безнапорные, при которых статический уровень воды ниже границы кровли водоносного пласта, прикрывающей водовмещающую породу.

В зависимости от конкретных условий для добывания подземных вод могут применяться: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные или лучевые водозаборы, каптажи родниковых вод. Состав сооружений водозаборов определятся глубиной залегания, мощностью, водообильностью и геологическим строением водоносных горизонтов, а также гидравлическими и санитарными характеристиками подземных потоков, требуемой производительностью водозабора и технико-экономическими показателями.

Проектирование скважинного водозабора начинаются с построения проектного геолого-технического разреза.

Скважины сооружаются возможно ближе к объекту водопотребления на относительно низких отметках земли. Площадка строительства должна обеспечивать возможность наилучшего питания эксплуатируемого водоносного пласта, располагаться на устойчивых и незатапливаемых участках. Скважины, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны размещаться за пределами территории промышленных предприятий и выше жилой застройки.

Выбранный водоносных пласт должен обеспечивать получение воды в требуемом количестве, необходимого качества. Целесообразно использование пластов, представленных скальными трещиноватыми породами, гравийно-галечниковыми отложениями, крупнозернистыми песками, т.к. в этих породах можно применять фильтры наиболее простой конструкции.

РАСЧЕТ СКВАЖИННОГО ВОДОЗАБОРА

1.1 Определение требуемого количества скважин

Требуемое количество скважин определяется по формуле:

где Qтр — потребность в воде, м 3 /ч (принимается по заданию)

Полученное значение n округляется до целого числа n’ в большую сторону.

Общее количество скважин будет равно:

где n рез — количество резервных скважин [1].

При принятом количестве скважин n’ дебит каждой из них будет:

1.2 Определение расчетного понижения уровня воды в скважине

Для определения расчетного понижения кроме расчетного дебита скважины необходимо знать и удельный дебит. Удельный дебит скважины определяется по формуле:

где Qскв – проектный дебит скважины, м 3 /ч;

S – проектное понижение, м.

По удельному дебиту qуд и дебиту скважины Q’скв определяется расчетное понижение Sрасч:

Допустимое понижение для безнапорного водоносного пласта определяется по следующей формуле:

для напорных пластов:

где: Н — разность между статическим уровнем воды в скважине и подошвой водоносного пласта, м;

ΔНн — максимальная глубина погружения насоса (его нижней кромки) под динамический уровень в скважине (ΔНн=5-10 м);

ΔНф— потери напора (в скважине) на входе в фильтр ( ΔНф=0,5-1,5), м

Во всех случаях должно выдерживаться соотношение:

где Нст.— отметка статического уровня воды в скважине.

2. ВЫБОР И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИНЫ

Конструкция разведочно-эксплутационной скважины определяется гидрогеологическими условиями, способом бурения и требованиями эксплуатации и санитарной охраны источника и сооружений.

Бурение на воду производится двумя наиболее распространенными способами — роторным и ударно-канатным.

Ударно-канатное бурение рекомендуется применять при необходимости опробывания водоносных горизонтов, при сооружениях скважин больших диаметров (500 мм и более) и в сложных геолого- гидрогеологических условиях. Глубинные бурения этим способом не более 150 м.

Роторное бурение целесообразно в районах с хорошо изученными геологическими условиями с целью вскрытия ранее разведанных и опробованных водоносных горизонтов, при бурении на напорные водоносные горизонты. Глубина бурения этим способом может осуществляться на глубину более 150 м.

2.1 Требования к конструкции водозаборной скважины

При выборе конструкции скважины учитывают:

Скважина должна обеспечить расчетный расход при минимальной глубине динамического уровня, возможного в существующих гидрогеологических условиях при выбранной глубине скважины.

Диаметр эксплутационной колонны должен быть достаточным для оборудования скважины выбранным насосом с производительностью, соответствующей расчетному расходу воды.

Качество забираемой воды не должно изменяться в процессе ее отбора из выбранного водоносного горизонта, т.е. в ствол скважины не должны проникать поверхностные воды и воды из других водоносных горизонтов.

В водоприемную часть скважины при эксплуатации не должны проникать глинистые и песчаные частицы из окружающих пород; при использовании воды трещиноватых скальных пород стенки приемной части безфильтровой скважины должны быть устойчивыми.

Конструкция скважины должна быть несложной удобной в эксплуатации и обеспечить возможно больший срок нормальной эксплуатации скважины.

Скважина должна быть закреплена наименьшим количеством колонн обсадных труб (но не менее 2).

При роторном способе бурения скважины необходимо производить затрубную цементацию колонн обсадных труб, с доведением цементного раствора до устья скважины.

У разведочно- эксплуатационной скважины выделяют следующие основные элементы и характеристики конструкции: глубина скважины (Нскв), количество колонн обсадных труб (nк), диаметр колонн (Дк), глубина спуска колонн (Нк), специальные устройства (затрубная цементация, переводники, сальники и т.д.), водоприемная часть (конструкция и размеры).

2.1.1 Ударно — канатное бурение.

Определение количества колонн обсадных труб.

Для определения количества колонн обсадных труб необходимо знать предварительную глубину проектируемой скважины и величину выхода колонны обсадных труб. Окончательно глубина скважины уточняется после разработки конструкции ее водоприемной части.

Глубина скважины (Нскв) определяется в зависимости от глубины залегания кровли или уровня появления воды эксплутационного водоносного горизонта и его мощности.

Выход колонны представляет собой расстояние по оси скважины между башмаками двух смежных колонн обсадных труб. Среднюю величину выхода каждой колонны можно принимать в пределах 30-40 м.

При проектировании конструкции скважины необходимо предусматривать внедрение башмака каждой колонны труб в водоупорные породы на 2…3 м, за исключением эксплуатационной колонны, башмак которой должен входить в водоносную породу на 1…3 м. Если скважина оборудуется фильтром в водоносном горизонте, сложенном песками или другими рыхлыми породами, то после установки фильтра эксплутационную колонну приподнимают до указанного положения.

После назначения средней величины выхода колонны определяется количество колонн:

где l -выход колонны обсадных труб, м.

После определения количества колонн задается выход каждой колонны обсадной трубы таким образом, чтобы в сумме они были равны глубине скважины.

Определение диаметров колонн обсадных труб.

Для крепления скважин при бурении применяют стальные обсадные трубы, соединяемые муфтами или сваркой (диаметром более 426 мм). Диаметры наиболее часто используемых труб указаны в табл. 4 приложения. Наружные диаметры обсадных труб принято приводить в дюймах (1дюйм=25,4мм,) и миллиметрах. Трубы имеют длину от 6 до 13 м. Каждая колонна обсадных труб снабжается башмаком, предназначенным для предохранения нижнего конца обсадных труб от смятия, выравнивания стенок скважины и облегчение спуска. При проектировании бурения скважины ударно-канатным способом ее конструкция должна намечаться с назначения колонн обсадных труб. Чтобы обеспечить надежную цементацию зазоров между трубами, разность диаметров смежных труб должна составлять не менее 50мм. Имея схему конструкции скважины для конкретных геолого-гидрологических условий, определяют диаметры обсадных труб. Первоначально определяют диаметр эксплутационной колонны трубы, которой принимается в зависимости от предварительно намеченного водоподъемного оборудования (приложение табл.3). Например, дебит скважины Qскв.=15 м 3 /ч. В этом случае можно предположить к установке погружной насос ЭЦВ6-16, подача которого находится в пределах 14-20 м 3 /ч, а диаметр обсадной трубы равен 6″ или 168мм.

|

Рис.1 Схема конструкции скважины при ударно- канатном бурении

1 — начальная колонна; 2 — промежуточная колонна; 3 — эксплуатационная колонна.

Далее намечают диаметры промежуточных и начальной колонн обсадных труб.

2.1.2 Роторное бурение.

Определение количества колонн обсадных труб.

Количество колонн обсадных труб определяется в зависимости от глубины скважины Нскв. и величины входа колонн обсадных труб. Предварительно глубину скважины определяют, как при ударно-канатном бурении. Выход колонн обсадных труб при роторном бурении увеличивается до 300-500м. Таким образом, конструкции скважин на глубину 100-250м могут состоять не более чем из двух колонн: кондуктора и эксплутационной колонны.

Кондуктор предназначен для перекрытия водоносных горизонтов, не подлежащих эксплуатации, или неустойчивых верхних пород, а также обеспечения вертикальности скважины.

Длина кондуктора принимается равной не более 30-50м. Башмак эксплуатационной колонны должен входить водоносную породу на 1-3 м.

Исходя из вышеизложенного определяют количество колонн и их выход.

|

|

Рис. 2. Схема конструкции скважины при роторном бурении

1 — кондуктор; 2 — эксплуатационная колонна.

Выбор диаметра эксплуатационной трубы определяется таким же образом, как и при ударно-канатном бурении. Чтобы обеспечить надежную цементацию зазоров между трубами, разность диаметров смежных труб при роторном бурении должна составлять не менее 100мм. Таким образом, диаметр кондуктора намечается через один порядковый номер, например 6″-10″.

Схемы конструкции скважины при любом способе бурения, со всеми размерами должны быть представлены в пояснительной записке.

3. ВЫБОР И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВОДОПРИЕМНОЙ

Нормальная эксплуатация скважины зависит в основном от конструкции и состояния именно водоприемной части.

В зависимости от состава и сложения водоносного горизонта водоприемная часть может быть бесфильтровая и фильтровая.

Бесфильтровую водоприемную часть устраивают в скважинах, водоносные горизонты которых представлены устойчивыми к обрушению трещиноватыми скальными породами или зернистыми пылеватыми песками.

В остальных случаях устраивают фильтровую водоприемную часть.

Фильтры буровых скважин должны отвечать следующим основным требованиям:

обеспечивать максимальный дебит скважины при минимальном понижении уровня воды в ней, т.е. создавать минимальные входные сопротивления в прифильтровой зоне;

обладать необходимой механической прочностью;

иметь по возможности наибольшую площадь контакта с водоносной породой для обесчечения наименьших входных скоростей фильтрации;

быть достаточно устойчивыми против химической и электрохимической коррозий, водной эрозии, а также зарастания.

Основное назначение фильтра заключается в предохранении водоносного горизонта от обрушения, а также в пропуске воды без механических примесей.

Тип фильтра и его конструкцию выбирают в зависимости от характера и гранулометрического состава водоносных пород согласно табл.1 приложения 2 [1].

Фильтр состоит из рабочей части , отстойника , надфильтровой трубы, сальника , замка .

3.1 Конструкции фильтров водозаборных скважин

3.1.1 Фильтры на каркасно-стержневой основе

Наиболее рациональными, обладающие рядом технико-экономических преимуществ по сравнению с другими конструкциями фильтров, являются каркасно-стержневые фильтры.

Фильтры каркасно-стержневые изготавливаются из прутковой стали, приваренных по образующей к соединительным патрубкам и опорным кольцам по длине фильтра для жесткости каркаса. Основные параметры фильтров на каркасно-стержневой основе приведены в приложении табл.6.

3.1.2 Фильтры трубчатые

Каркас трубчатого фильтра с круглой или щелевой перфорацией можно изготавливать из металлических труб, асбестоцементных, пластмассовых, стеклопластиковых, керамических и фарфоровых труб. Наибольшее распространение получили фильтры из стальных обсадных труб. Целесообразно вместо обсадных труб для изготовления перфорированных каркасов использовать стальные бесшовные или электросварные трубы. Трубчатые фильтры допускается применять для скважин любой глубины.

Отверстия в трубах выполняются в шахматном порядке. Щелевые отверстия должны иметь ширину 10…30 мм и длину 30…100 мм и располагаются продольно по длине трубы.

Круглые отверстия выполняются диаметром 10…24 мм с расстояниями между отверстиями вдоль оси трубы (1,55…1,7)dотв. По окружности трубы — (2,1…3,5)dотв.

Основные параметры трубчатых фильтров приведены в приложении табл.7.

3.1.3 Гравийные фильтры

Проблема увеличения водоотбора и долговечности службы водозаборных скважин связана с внедрением гравийных фильтров.

К гравийным относятся фильтры, у которых поверхность, контактирующая с водоносной породой, состоит из искусственно вводимого гравия или крупнозернистого песка. С применением обсыпки снижаются входные скорости и увеличивается срок службы фильтров.

Гравийные обсыпки водозаборных скважин должны состоять из отсортированного, однородного по гранулометрическому составу материала. Применение разнородных смесей может вызвать длительное пескование скважин, и даже выход их из строя.

При эксплуатации подземных вод используются гравийные фильтры двух видов: опускные, которые устанавливают в скважину в готовом виде, и создаваемые внутри скважин путем засыпки или закачки обсыпного материала на забой по межколонному пространству.

3.1.1.1 Гравийные фильтры, создаваемые в забое скважины

В зависимости от способа сооружения скважин однослойные гравийные обсыпки делятся на тонкослойные и уширенного контура.

Как показал опыт, тонкослойные обсыпки не обеспечивают надежной работы фильтров. Чем больше толщина обсыпки, тем больше производительность фильтра и устойчивость его работы, исходя из этого, рекомендуется принимать минимальную толщину слоя обсыпки 50 мм, стремясь по возможности ее увеличивать.

Однослойные обсыпки уширенного контура можно сооружать разными способами.

В мелкозернистых песках, а также среднезернистых, но при наличии вод, склонных к выделению солей на фильтрах, необходимо применять для скважин ударно-канатного бурения двухслойную, а реже трехслойную обсыпки. Применение такой обсыпки в мелкозернистых песках позволяет увеличить в несколько раз размер отверстий на фильтрационном каркасе, что уменьшит вероятность их зарастания в процессе эксплуатации.

3.2 Расчет фильтра

Размеры фильтра определяют, исходя из условий создания допускаемых скоростей движения воды при поступлении ее из водоносного пласта в скважину:

где Qрасч — максимальный расчетный расход воды, забираемый из скважины, м 3 /сут;

F- площадь фильтрующей поверхности фильтра, м 2 , F= πДфlф; Дф – диаметр фильтра, м; lф – длина рабочей части фильтра;

Vф – допустимая входная скорость фильтрации, м/сут.

Допускаемую скорость фильтрации Vф, м/сут определяют по следующим формулам:

— для дырчатых, щелевых, проволочных и сетчатых фильтров:

где Кф— коэффициент фильтрации, м/сут (приложение табл.1).

— для гравийных и блочных фильтров:

D50 —размер, меньше которого в гравийной обсыпке содержаться 50% частиц по массе, мм.

Определив площадь фильтрующей боковой поверхности фильтра F, м 2 и задав Dф ( см. прил. табл. 6 и 7) из нижеследующей формулы:

можно определить lф

В гравийном фильтре за Дф принимают диаметр внешнего контура обсыпки.

Минимальная допустимая толщина обсыпок 50 мм; оптимальная, обеспечивающая надежные условия эксплуатации скважин 150-200 мм.

В зависимости от гранулометрического состава водоносной породы в качестве обсыпки можно использовать гравий, песчано-гравийные смеси, пески.

Гравийные обсыпки применяют для отбора воды из песков, средний диаметр которых 0,25…0,5 мм и более.

Песчаные обсыпки применяют при отборе воды из тонкозернистых пород, средний диаметр частиц которых составляет 0,1 мм и менее.

Песчано-гравийные обсыпки используются при отборе воды из пород, средний диаметр частиц которых 0,1…0,25 мм.

Подбирать фракционный состав обсыпки следует из соотношения:

Dn+1— слой обсыпки, следующий за n-м в направлении от стенки скважины к каркасу фильтра.

Расход материала обсыпки зависит от длины фильтров, их диаметров и толщины обсыпки.

Количество обсыпки (м 3 ) на 1 м длины фильтра определяют по формуле:

где Дт – внутренний диаметр обсадной трубы или диаметр каверны при расширении водоприемной части скважины, м;

dк – внешний диаметр каркаса фильтра, м;

α – коэффициент, учитывающий возможность увеличения диаметра скважин или каверн, α=1,25;

β – коэффициент растекания и усадки обсыпки, β=1,2.

При применении фильтров с обсыпкой надфильтровая труба должна входить в эксплуатационную колонну на 5-7 м.

После расчета длины рабочей части фильтра полученный результат следует увязать с мощностью водоносного пласта, при необходимости в расчеты внести корректировку.

Размеры проходных отверстий фильтров без устройства гравийной обсыпки рекомендуется определять по таблице:

| Водоприемная фильтрующая поверхность | Размеры проходных отверстий, мм | |

| η≤2 | η ›2 | |

| Трубчатый каркас с отверстиями: -круглыми -щелевыми; Сетки; Проволочная | 2.5-3.0 d50 1.0-1.25 d50 1.5-2.0 d50 1.25 d50 | 3.0-4.0 d50 1.5-2.0 d50 2.0-2.5 d50 1.5 d50 |

η — коэффициент неоднородности пород водоносного пласта;

d10, d50, d60 – размеры частиц, мельче которых в составе пород водоносного пласта содержится соответственно 10, 50 и 60 %.

Размеры проходных отверстий фильтров с обсыпкой принимают равным среднему диаметру частиц слоя обсыпки, примыкающего к его стенкам.

|

Схема установки фильтра с указанием основных размеров должна быть представлена в пояснительной записке.

1- рабочая часть фильтра; 2- отстойник; 3- надфильтровая труба; 4- сальник; 5- замок.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРНЫХ ВОДОВОДОВ

При проектировании водозабора целесообразно предусматривать линейный ряд скважин.

Расстояние между скважинами принимается в зависимости от радиуса влияния скважин R, (значения R приведены в табл. 2 приложения). Если расстояние между скважинами равно L ≥ 2R, то такие скважины рассчитываются как одиночные. При расстоянии между скважинами меньше 2R скважины рассчитываются как взаимодействующие. При проектировании скважинного водозабора будем считать, что скважины между собой не взаимодействуют.

Схемы сборных водоводов в плане весьма разнообразны и зависят от расположения скважин относительно друг друга, оборудования водозаборных скважин, расположения скважин относительно площадки очистных сооружений и т.д. Можно выделить три основные схемы сборных водоводов: тупиковые, кольцевые и парные.

Линейные водоводы прокладываются в одну нитку только при кольцевом расположении водоприемных сооружений, если допускается перерыв в подаче воды потребителю или при наличии на водозаборном узле регулирующих и запасных резервуаров.

Линейные водоводы в две и три нитки применяются чаще всего, так как являются более надежными в обеспечении водой потребителей.

Диаметры сборных водоводов принимаются обычно с таким расчетом, чтобы расчетные скорости движения воды были в пределах 0.4 – 0.7 м/с для диаметров от 100 до 400 мм и 0.7 – 1.0 м/с – для диаметров от 500 до 1000 мм. Материал труб- полимерные.

При выполнении гидравлического расчета водовода необходимо из общего числа водозаборных скважин выделить условно резервные, расположение которых ближайшее от узла очистных сооружений, в гидравлическом расчете водоводов эти скважины не участвуют.

В пояснительной записке необходимо представить расчетную схему водоводов.

5. ПОДБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Необходимый напор насоса для каждой скважины следует определять по формуле:

где Нг – геометрическая высота подъема воды, находится как разность отметок излива воды на очистных сооружениях и динамического уровня воды в скважине; Для определения Нг необходимо на план участка местности, на котором указаны скважины, трубопроводы и площадка очистных сооружений, самостоятельно нанести горизонтали (5-6 через 0,5м). Отметку излива воды на очистных сооружениях условно принять на 4,0-4,5 м выше отметки земли в месте расположения площадки очистных сооружений. Необходимо иметь ввиду, что динамический уровень воды в скважине найден относительно поверхности земли и необходимо найти его абсолютную отметку.

hв.тр. – потери напора в водоподъемной трубе насоса, определяются по табл. Шевелева в зависимости от подачи насоса, диаметра водоподъемной трубы насоса и глубины погружения насоса;

hдл. – потери напора по длине водовода от водозаборной скважины до очистных сооружений, определяются по данным гидравлического расчета.

hм – потери напора на преодоление местных сопротивлений.

В зависимости от требуемого напора для каждой скважины подбирается марка насосного оборудования, обеспечивающего требуемые Q и Н и составляется таблица следующей формы: