Терморегулятор для электрического котла

Российская зима сурова и холодна, и об этом знают все. Поэтому помещения, где находятся люди, должны отапливаться. Наиболее распространенным является центральное отопление либо индивидуальные газовые котлы.

Нередко возникают ситуации, когда ни то, ни другое не доступно: например в чистом поле стоит небольшое помещение насосной станции водопровода, и там круглосуточно дежурит машинист. Также это может быть караульная вышка или отдельно взятая комната в большом необитаемом здании. Таких примеров можно найти немало.

Во всех этих случаях приходится устраивать отопление при помощи электричества. Если помещение невелико, то вполне можно обойтись обычным масляным электрическим радиатором бытового назначения. Для комнаты побольше площадью около 15 — 20 квадратных метров чаще всего отопление устраивают водяное с помощью радиатора, сваренного из труб, который часто называют регистром.

Если пустить дело на самотек и не следить за температурой воды, то рано или поздно она просто закипит и дело может закончиться выходом из строя всего электрического котла, прежде всего его нагревательного элемента. Чтобы такого досадного случая не произошло, температура нагрева управляется терморегулятором.

Один из возможных вариантов подобного устройства и предлагается в данной статье. Конечно, нынешняя зима уже на исходе, но не следует забывать, что сани лучше всего готовить летом.

Функционально устройство можно разделить на несколько узлов: собственно датчик температуры, сравнивающее устройство (компаратор) и устройство управления нагрузкой. Далее следует описание отдельных частей, их схема и принцип работы.

Датчик температуры

Отличительной особенностью описываемой конструкции является то, что в качестве датчика температуры используется обычный биполярный транзистор, что позволяет отказаться от поиска и приобретения терморезисторов или датчиков различных типов, например ТСМ.

Работа такого датчика основана на том, что, как и у всех полупроводниковых приборов, параметры транзисторов в немалой степени зависят от температуры окружающей среды. В первую очередь это обратный ток коллектора, который с повышением температуры возрастает, что сказывается отрицательно на работе, например, усилительных каскадов. Их рабочая точка смещается настолько, что возникают значительные искажения сигнала, и в дальнейшем транзистор просто перестает реагировать на входной сигнал.

Такая ситуация присуща в основном схемам с фиксированным током базы. Поэтому, применяются схемы транзисторных каскадов с элементами обратной связи, которые стабилизируют работу каскада в целом, и в том числе снижают воздействие температуры на работу транзистора.

Такая температурная зависимость наблюдается не только у транзисторов, но и у диодов. Чтобы в этом убедиться достаточно с помощью цифрового мультиметра «прозвонить» любой диод в прямом направлении. Как правило, прибор покажет цифру близкую к 700. Это как раз прямое падение напряжения на открытом диоде, которое прибор показывает в милливольтах. Для кремниевых диодов при температуре 25 градусов Цельсия этот параметр составляет приблизительно 700 мВ, а для германиевых диодов около 300.

Если теперь этот диод немного подогреть, хотя бы паяльником, то эта цифра будет постепенно уменьшаться, поэтому считается, что температурный коэффициент напряжения у диодов -2мВ/град. Знак «минус» в данном случае указывает на то, что с повышением температуры прямое напряжение на диоде будет уменьшаться.

Такая зависимость также позволяет использовать диоды в качестве датчиков температуры. Если тем же прибором «прозвонить» переходы транзистора, то результаты будут очень похожи, поэтому транзисторы достаточно часто применяются в качестве датчиков температуры.

В нашем случае работа всего терморегулятора как раз и основана на этом «отрицательном» свойстве каскада с фиксированным током базы. Схема терморегулятора показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема терморегулятора (при нажатии на картинку откроется схема в большем масштабе).

Датчик температуры собран на транзисторе VT1 типа КТ835Б. Нагрузкой этого каскада является резистор R1, а резисторы R2, R3 задают режим работы транзистора по постоянному току. Фиксированное смещение, о котором упоминалось чуть выше, задается резистором R3 таким образом, чтобы напряжение на эмиттере транзистора при комнатной температуре составляло около 6,8 В. Поэтому на схеме в обозначении этого резистора присутствует звездочка (*). Особой точности тут добиваться не надо, лишь бы не было это напряжение намного меньше или больше. Измерения следует проводить относительно коллектора транзистора, который соединен с общим проводом источника питания.

Транзистор структуры p-n-p КТ835Б выбран не случайно: его коллектор соединен с металлической пластиной корпуса, которая имеет отверстие для крепления транзистора на радиатор. За это отверстие транзистор крепится к небольшой металлической пластине, к которой также крепится подводящий провод.

Получившийся датчик крепится с помощью металлических хомутов к трубе системы отопления. Поскольку, как уже отмечалось, коллектор соединен с общим проводом источника питания, между трубой и датчиком не потребуется ставить изолирующую прокладку, что упрощает конструкцию и улучшает тепловой контакт.

Компаратор

Для задания температуры служит компаратор, выполненный на операционном усилителе ОР1 типа К140УД608. Через резистор R5 на его инвертирующий вход подается напряжение с эмиттера транзистора VT1, а на неинвертирующий вход через резистор R6 подается напряжение с движка переменного резистора R7.

Это напряжение задает температуру, при которой будет отключаться нагрузка. Резисторами R8, R9 задаются верхний и нижний диапазон установки порога срабатывания компаратора, а следовательно пределы регулирования температуры. С помощью резистора R4 обеспечивается необходимый гистерезис срабатывания компаратора.

Устройство управления нагрузкой

Устройство управления нагрузкой выполнено на транзисторе VT2 и реле Rel1. Здесь же находится индикация режимов работы терморегулятора. Это светодиоды HL1 красного цвета, и HL2 зеленого. Красный цвет означает нагрев, а зеленый, что заданная температура достигнута. Диод VD1, включенный параллельно обмотке реле Rel1, защищает транзистор VT2 от напряжений самоиндукции, возникающих на катушке реле Rel1 в момент отключения.

Современные малогабаритные реле позволяют коммутировать достаточно большие токи. Примером такого реле может служить реле фирмы Tianbo, показанное на рисунке 2.

Рисунок 2. Малогабаритное реле фирмы Tianbo.

Как видно на рисунке реле допускает коммутацию тока до 16А, что позволяет управлять нагрузкой мощностью до 3Квт. Это максимальная нагрузка. Чтобы несколько облегчить режим работы контактной группы, мощность нагрузки следует ограничить на уровне 2…2,5 КВт. Такие реле в настоящее время применяются очень широко в автомобильной и бытовой технике, например, в стиральных машинах. При этом габариты реле не превышают размеров спичечного коробка!

Работа и наладка терморегулятора

Как было сказано в начале статьи, при комнатной температуре напряжение на эмиттере транзистора VT1 около 6,8 В, а при нагревании до 90°C напряжение понижается до 5,99 В. Для проведения подобных опытов в качестве нагревателя подойдет настольная лампа с металлическим абажуром, а для измерения температуры китайский цифровой мультиметр с термопарой, например DT838. Если датчик собранного устройства укрепить на абажуре, а лампу включить через контакт реле, то можно будет на такой установке проверить работу собранной схемы.

Работа компаратора построена таким образом, что если напряжение на инвертирующем входе (напряжение термодатчика) выше, чем напряжение на входе неинвертирующем (напряжение уставки температуры), на выходе компаратора напряжение близко к напряжению источника питания, в данном случае его можно назвать логической единицей. Поэтому транзисторный ключ VT2 открыт, реле включено, и контакты реле включают нагревательный элемент.

По мере разогрева отопительной системы нагревается и датчик температуры VT1. Напряжение на его эмиттере с ростом температуры понижается, и когда оно станет равно, а точнее чуть меньше, чем напряжение, установленное на движке переменного резистора R7, компаратор переходит в состояние логического нуля, поэтому транзистор запирается и реле отключается.

Нагревательный элемент обесточивается, и радиатор начинает остывать. Транзисторный датчик VT1 также остывает, а напряжение на его эмиттере повышается. Как только это напряжение станет выше, чем установлено резистором R7 компаратор перейдет в состояние высокого уровня, реле включится и процесс повторится снова.

Немного о работе схемы индикации, точнее о назначении ее элементов. Светодиод HL1 красного цвета включается вместе с обмоткой реле Rel1, и указывает на то, что происходит нагрев отопительной системы. В это время транзистор VT2 открыт, и через диод D2 шунтирует светодиод HL2, зеленый свет погашен.

Когда заданная температура будет достигнута, транзистор закроется и отключит реле, а вместе с ним красный светодиод HL1. В то же время закрытый транзистор перестанет шунтировать светодиод HL2, который зажжется. Диод D2 необходим для того, чтобы светодиод HL1, а вместе с ним и реле не могли включиться через светодиод HL2. Светодиоды подойдут любые, поэтому их тип не указан. В качестве диодов D1, D2 вполне подойдут широко распространенные импортные диоды 1N4007 или отечественные КД105Б.

Блок питания терморегулятора

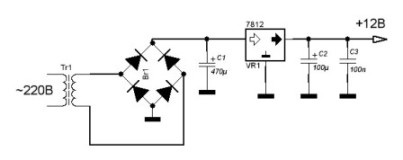

Потребляемая схемой мощность невелика, поэтому в качестве блока питания можно использовать любой сетевой адаптер китайского производства, либо собрать стабилизированный выпрямитель на 12В. Ток потребления схемы не более 200мА, поэтому подойдет любой трансформатор мощностью не более 5Вт и выходным напряжением 15…17В.

Схема блока питания показана на рисунке 3. Диодный мост выполнен также на диодах 1N4007, а стабилизатор напряжения +12В на интегральном стабилизаторе типа 7812. Потребляемая мощность невелика, поэтому устанавливать стабилизатор на радиатор не потребуется.

Рисунок 3. Блок питания терморегулятора.

Конструкция терморегулятора произвольная, большая часть деталей смонтирована на печатной плате, лучше, если там же будет смонтирован и блок питания. Транзисторный датчик присоединяется с помощью экранированного двухжильного кабеля, при этом коллектор транзистора соединяется посредством экрана.

Желательно, чтобы на конце кабеля был трехконтактный разъем, а на плате ответная его часть. Можно также на плате установить малогабаритную клеммную колодку, хотя это менее удобно, нежели разъем. Такое соединение значительно облегчит установку датчика и всего устройства в целом на месте применения.

Готовое устройство следует разместить в пластиковом корпусе, а снаружи установить резистор установки температуры R7 и светодиоды HL1 и HL2. Лучше, если эти детали также будут распаяны на плате, а в корпусе для них сделаны отверстия.

Подсоединение к силовой сети и подключение нагревателя осуществляется через клеммник, который следует укрепить внутри пластмассового корпуса. Для защиты всего устройства в целом подключение следует производить согласно ПУЭ, используя аппаратуру защиты.

Подобных терморегуляторов было изготовлено несколько штук и все они показали приемлемую точность регулирования температуры, а также очень высокую надежность, ведь при такой простоте схемы ломаться собственно говоря нечему.

3 схемы подключения автоматики электрического отопления.

Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.

При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.

Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.

Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.

Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.

При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.

После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.

Делается это на электромагнитных пускателях.

Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.

При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.

Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.

Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.

К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.

Замкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).

Катушка имеет два контакта А1, А2.

При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

В этом случае на один из контактов вы напрямую подключаете нулевой проводник, а в разрыв второго устанавливаете кнопки-микровыключатели.

Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.

К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.

При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.

А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!

Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.

- по отдельности 2квт – 3квт – 4квт

Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.

На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.

Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.

Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.

Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.

Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.

Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.

Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.

Помимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.

Этим устройством является рабочий термостат.

Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.

То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.

Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.

Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.

Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.

Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.

По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.

Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.

Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.

Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.

Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.

Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.

Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером — за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.

Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.

Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.

Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.

Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.

Как видите, ничего сложного и замысловатого здесь нет.