Температура батарей отопления в квартире

Здесь вы получите информацию по такой теме как температура батарей отопления в квартире: нормативы, прибор для замеров учета тепла, в каких единицах измеряется, для чего нужна независимая экспертиза системы в многоквартирном доме.

Учитывая, что тарифы за коммунальные услуги постоянно дорожают, лучше быть осведомленными, когда считается нормой температура в системе отопления многоквартирного дома в зимний период.

Это позволит либо экономить финансы, либо не платить управляющей компании за услугу, которую они не оказывают должным образом.

Знать нормы СНиП по отоплению, означает знание своих прав и при необходимости возможность их отстаивать.

Температура батарей отопления в квартире: нормативы

К сожалению, для многоквартирных домов при определении норм тепла по-прежнему ничего не поменялось с 2000 года. В условиях централизованного обогрева учитывается не температура радиаторов отопления в квартире, а нагрев воздуха, что по современным меркам не совсем этично.

Эта система больше подходит временам, когда здания возводили из «холодных» материалов, например, из панелей, а на обогреве жилья никто не экономил, так как не было причин беречь топливо.

В каких единицах измеряется отопление в квартирах? Согласно установленным тогда нормам, температура воздуха для угловых квартир составляет не ниже +20, а для остальных +18 градусов тепла. Кроме этого, температура подачи отопления в квартиры в ночное время могла снижаться управляющей компанией на 3 градуса, но не более. Тоже касается других помещений квартиры, например, для ванной (+25) или кухни (+18).

Долгое время ведутся разговоры о том, что пора сменить систему учета тепла в многоквартирных домах и взять за основу нагрев не воздуха, а батарей. Это освободило бы кошельки потребителей от непомерной нагрузки, но не было бы выгодно для управляющих компаний.

Возможности учета тепла в многоквартирном доме

Если учитывается температура теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома, нормативы будут другие, так как на их показатели во многом влияют данные, из какого материала сделан дом, да и жизнедеятельность людей так же вносит свою лепту. Например, при приготовлении еды на кухне можно существенно экономить тепловую энергию, так как ее источником становится плита. То же касается материалов: для обогрева здания из кирпича требуется меньше энергозатрат, чем на блочные бетонные панели.

Особенно несправедливы устаревшие нормы при разнице нагрева батарей. Так чугунные имеют меньшую теплоотдачу, чем, например, панельные системы.

Не менее важна температура носителя в системе отопления многоквартирного дома. Если брать ее за норму обогрева, то она должна соотноситься с температурой воздуха на улице.

Чем ниже градусы за окном, тем горячее теплоноситель. При таком подходе так же достаточно легко определить качество услуги от управляющей компании.

В чем измеряется отопление в квартирах? Замер температуры в квартире по отоплению можно было бы делать, слив немного воды и использовав либо водяной, либо обычный комнатный градусник. В зависимости от региона, эти показатели разные.

Например, для центральной части страны при +8 температура отопления в многоквартирном доме соответствует примерно 40-42 градусам, тогда как в обратке – 30-34. При -1 градусе на улице температура отопления в квартире поменяются на 52-56 и 43 соответственно. И такие изменения происходят с каждым понижением воздуха.

Температура воды в системе отопления многоквартирного дома могла бы быть отличным показателем качества тепла. Если она не соответствует принятым в регионе нормам, то есть повод заняться перерасчетами и платить меньше за отопление.

Так как по-прежнему показателем считается температура воздуха в квартире, то единственной возможностью экономии при централизованной подаче тепла остается установка счетчиков для замера отопления в квартире.

Должны ли быть приборы учета тепла?

Расход тепла в высотном жилом здании можно определить, установив индивидуальный счетчик. Для многих жильцов остается насущным вопрос, насколько выгодны приборы учета отопления в многоквартирном доме.

На самом деле, вопрос не выгоде, а целесообразности, учитывая какие необходимо процедуры пройти еще до его монтажа:

- Получить разрешения от управляющей организации на установку счетчика, согласовав все нормы по СНиП и предоставив проектную схему.

- Монтировать устройство.

- Сдать приобретенный и установленный прибор учета для дальнейшей его эксплуатации на опломбирование управляющему хозяйству.

Перед тем, как заниматься всеми этими вопросами, нужно выяснить, будут ли учитываться показания счетчика, так как по закону они берутся во внимание, если во всех квартирах дома есть прибор учета отопления (недорогой или самой последней модели не играет роли), а так же установлен общедомовой счетчик.

Так же определить, можно ли при существующей системе отопления в здании устанавливать прибор учета тепла. Например, при однотрубных схемах с вертикальным стояком, которые присутствуют в старых постройках, монтаж запрещен.

Установка счетчиков, как и другие «манипуляции» с централизованной системой отопления должны согласовываться с поставщиками тепла. Лучшим вариантом узнать всю правду об отопительной системе дома и жилья является проведение экспертизы.

Независимая экспертиза

Экспертиза системы отопления многоквартирного дома является незаменима, когда есть необходимость проверить качество монтажа отопительной системы, ее работоспособность или возможность внести в нее изменения.

Эксперты обладают необходимым оборудованием и знаниями нормативов СНиП, чтобы изучить отопительные системы любой сложности и занести в отчет все дефекты, если таковые имеются, возможности их исправления или замены на новые обогреватели.

Кроме этого, они могут рассчитать тепловые потери и стоимость их устранения, и определят целесообразность установки счетчиков, стоимость их монтажа и примерную рентабельность. Независимая экспертиза отопления в квартире даст полное видение того, в каком состоянии оно находится.

Подводя итоги можно сказать, что знание норм СНиП позволяет определять качество услуг теплосетей и при необходимости требовать перерасчета за отопление, если оно им не соответствует. Так же следует помнить, что любые вопросы по тепловым расчетам или внесение дополнений в систему обогрева необходимо согласовывать с управляющей службой.

Практические вопросы поквартирного учета тепловой энергии и воды

Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 (в редакции 20.12.2014 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» установлено, что «Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 г. после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии…» (ст.13 п.7).

Для того, чтобы это положение не воспринималось как дружеская рекомендация, в Закон включены и штрафные санкции: «Несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц, – от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей» (ст.37 п.3). При этом в эксплуатацию такое здание принято всё равно не будет, до оснащения требуемыми приборами учета.

Закон законом, но любой жилец многоквартирного дома и сам прекрасно осознаёт, что платить гораздо выгоднее за фактически потребленные энергоресурсы, а не по загадочному усредненному нормативу. Это доказал успешный опыт повальной установки квартирных водосчетчиков. Человек стал понимать, за что конкретно он платит и как он может эту оплату снизить, ограничив потребление воды. А тот, кто из упрямства или лени всё же не удосужился установить у себя в квартире водосчётчики, на личном кошельке убедился в порочности своего решения, так как коэффициенты к тарифам для таких «упрямцев» стали неумолимо расти.

Однако если с квартирными приборами учета воды дело обстоит достаточно просто, то учет количества тепловой энергии на отопление квартиры не всегда так однозначен.

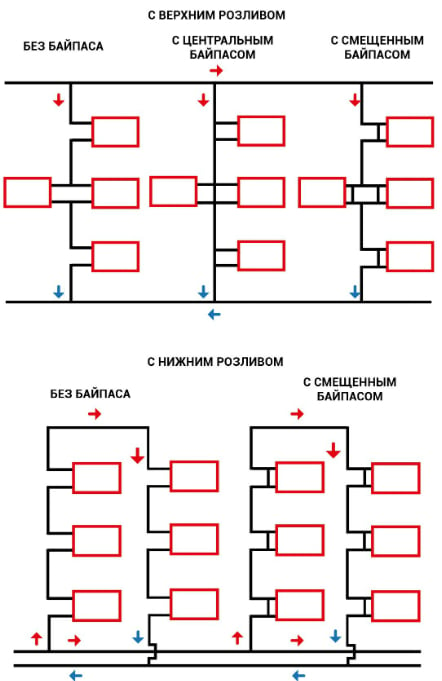

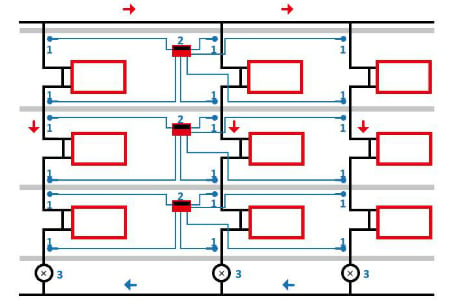

Дело в том, что с советских времён в «многоэтажках» преобладают вертикальные однотрубные (стояковые) системы водяного отопления (рис. 1). Как самые дешевые и гидравлически устойчивые они вытеснили все остальные типы систем во времена массового жилищного строительства.

Рис. 1. Однотрубные вертикальные системы

Двухтрубные вертикальные системы (рис. 2) тоже довольно часто встречаются, но и они для целей поквартирного учета тепловой энергии на отопление мало пригодны.

Рис. 2. Двухтрубные вертикальные системы

Трудность учета тепла при вертикальных схемах состоит в том, что через одну квартиру проходит не один, а несколько стояков отопления, к каждому из которых присоединён один или несколько отопительных приборов.

Ставить на каждый стояк теплосчетчик накладно, да и достоверность подсчета количества тепловой энергии весьма сомнительна. Почему? Легко объяснить на примере.

Допустим, через квартиры 25-этажного жилого дома проходит стояк однотрубной системы, к которому на каждом этаже присоединён радиатор, компенсирующий расчетные теплопотери помещения Qр = 1500 Вт.

Нетрудно сосчитать, что расчётный расход теплоносителя по стояку составит:

G = N · Qp / c · Δt = 25 · 1500 / 4187 · 20 = 0,448 кг/с.

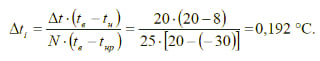

Перепад между температурой поступающего и уходящего с этажа теплоносителя составит:

Но этот перепад справедлив только для расчетной температуры наружного воздуха (например, 30 °С), который, как мы помним, продолжается не более 5 сут. в течение отопительного периода в 200 сут., т.е. не более 2,5 % по времени.

В начале и ближе к окончанию отопительного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне +8 °С поэтажный перепад температур составит:

Такой незначительный перепад температур датчикам с паспортной точностью 0,3 °С (как у большинства современных теплосчетчиков) просто не уловить, поэтому их показания будут нулевыми, несмотря на то, что тепловая энергия фактически потребляется. На рис. 3 красным цветом показана доля неучтенной тепловой энергии для приведённого примера.

Рис. 3. График зависимости перепада температур от температуры наружного воздуха

Попытки как-то решить проблему учета тепла в вертикальных системах отопления предпринимались и предпринимаются. На рис. 4 представлен вариант такого решения.

Рис. 4. Экспериментальная схема квартирного теплоучета

На каждом стояке квартиры устанавливается пара датчиков температуры 1 (на входе и выходе теплоносителя из квартиры). Каждый стояк оборудован общим расходомером 3 с импульсным выходом. Квартирный тепловычислитель 2 получает сигналы от всех квартирных датчиков температуры и от расходомеров каждого стояка.

При этом информация от датчиков и расходомеров может передаваться как по проводным линиям, так и по радиоканалу.

Суммируя данные о теплопотреблении по каждому стояку, тепловычислитель рассчитывает данные о квартирном потреблении тепловой энергии. Опытная эксплуатация таких систем показала, что они удовлетворительно считают потребление тепловой энергии только при полностью открытых регулирующих органах на отопительных приборах, и искажают показание в межсезонье и при использовании различного рода терморегуляторов на радиаторах. Все это связано с малой разницей температур входящего и уходящего из квартиры теплоносителя.

В последнее время достаточно активно стали использоваться квартирные распределители стоимости тепловой энергии (рис. 5).

Рис. 5. Распределитель стоимости тепловой энергии

Распределитель – это прибор, который устанавливается на каждый отопительный прибор квартиры, и высчитывает некую теоретическую отвлеченную величину на основании введенных в него данных о номинальном тепловом потоке конкретного отопительного прибора, а также замера либо только температуры поверхности радиатора, либо – разницы температур между поверхностью радиатора и помещения.

Средством измерения распределители не являются. Они не дают точного представления о фактически потреблённой тепловой энергии, а служат лишь для сравнительной оценки примерного распределения общедомового теплопотребления между квартирами. Методика такого учета изложена в МДК 4.07.2004 и стандарте АВОК 4.3-2007.

Метод учета тепла с помощью распределителей используется скорее от безысходности, так как весьма уязвим.

- Во-первых, в прибор вводятся данные о номинальном тепловом потоке радиатора, которые не всегда являются достоверными.

- Во-вторых, в разных моделях нагревательных приборов средняя температура радиатора находится на разном уровне, меняющимся в зависимости от температурного напора.

- В-третьих, отопительный прибор должен быть протестирован для определения коэффициента термического контакта, и коэффициента влияния изменения температуры воздуха при применении однодатчиковых распределителей. На практике это делается не всегда, в результате чего показания распределителей весьма далеки от реальности.

- В-четвертых, показания распределителей очень легко исказить. Достаточно повесить влажную тряпку на однодатчиковый прибор или надеть картонную коробку на двухдатчиковый, как «потребление тепла» данной квартирой резко снизится.

- В-пятых, для организации нормального распределения оплаты за потребленную тепловую энергию распределителями должны оснащаться все квартиры многоквартирного дома.

У пользователей такой «учет» навряд ли вызовет оптимизм. Конфликты на тему «кто кого больше обманул» неизбежны.

Учитывая изложенные трудности учета тепла в вертикальных системах, при новом строительстве и реконструкции рекомендуется использовать горизонтальные схемы отопления. Квартирный узел учета тепловой энергии в этом случае может располагаться как внутри квартиры, так и вне ее.

Внутриквартирный узел учета тепловой энергии предусматривает наличие в квартире прямого и обратного стояка системы водяного отопления. Те есть горизонтальные системы квартирного отопления подключаются к стоякам по двухтрубной схеме.

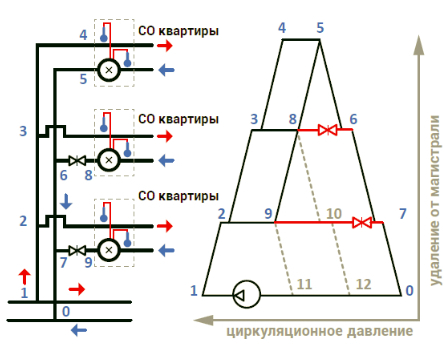

Как и в любой двухтрубной системе, квартирные вводы должны быть сбалансированы между собой с помощью вентилей, балансировочных клапанов, регуляторов перепада давления или кранов двойной регулировки. Для чего это делается, можно пояснить на схеме, показанной на рис. 6.

Рис. 6. Иллюстрация принципа гидравлической увязки

Теплоноситель в двухтрубной системе проходит от магистрали от точки 1 до точки 4.

По мере продвижения циркуляционное давление снижается за счет потерь в трубах и тройниках (отражено на графике).

В системе отопления (СО) квартиры падение давление показано участком 4–5, причём такое же по величине падение давление происходит на всех этажах (участки 3–8 и 2–9). Возвращается теплоноситель по обратной магистрали 5–0.

Для того, чтобы давление в точках соединения обратных трубопроводов со стояком (точки 6 и 7) сравнялось, на 1-м и 2-м ярусе необходимо создать дополнительное сопротивление (участки 8–6 и 9–7).

Если этого не будет сделано на 2-м ярусе (удаление участка 8–6), то теплоноситель пойдёт по пути 1–3–8–10–12, оставив без тепла 3-й ярус.

Если убрать балансировочную арматуру на 1-м ярусе (удалить участок 9–7), то теплоноситель будет циркулировать по пути 1–2–9–11, игнорируя 2-й и 3-й ярусы.

Опасность балансировки с помощью вентилей (рис. 7) и балансировочных клапанов (рис. 8) заключается в том, что эта арматура не защищена от несанкционированного вмешательства. А любое изменение монтажной настройки может привести к разбалансировке всей системы.

Рис. 7. Вентили VT.052 и VTp.714

В этом отношении наиболее приемлемым и надёжным представляется использование кранов двойной регулировки КРДП (рис. 9). Особенность этих кранов заключается в том, что изменить монтажную настройку крана можно только при слитом теплоносителе, а значит, несанкционированное вмешательство исключено.

Балансировка систем отопления при помощи арматуры с фиксированной пропускной способностью (вентили, балансировочные клапаны, КРДП) не лишена некоторых недостатков.

- Во-первых, при работе ручных или термостатических клапанов могут возникнуть проблемы учета тепловой энергии из-за малого расхода и малого перепада температур.

- Во-вторых, снижение расхода через какой-либо участок системы вызывает повышение расходов через остальные участки.

Повышение расчетного расхода через квартирные узлы приводит к быстрому выходу из строя теплосчетчиков, появлению шума в радиаторных терморегуляторах и некорректной их работе (особенно это касается термостатических клапанов с газонаполненными термочувствительными элементами).

Использование циркуляционных насосов с частотным регулированием частично нивелирует проблему превышения расчетных расходов, но полностью её не снимает и не всегда экономически целесообразно.

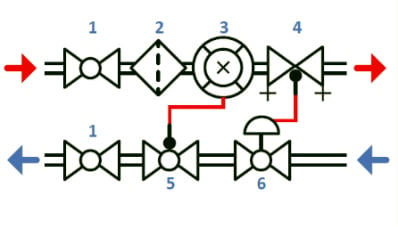

Ряд фирм под лозунгом «повышения энергоэффективности» настоятельно рекомендует оснащать квартирные тепловые вводы автоматическими регуляторами перепада давлений (рис. 10).

Рис. 10. Автоматический регулятор перепада давлений

Как правило, регулятор перепада давления включается в работу квартирного узла учета тепловой энергии по безбайпассной схеме, представленной на рис. 11, которая защищает квартирную систему отопления от перерасхода теплоносителя, но не решает проблему малых расходов в межсезонье.

Рис. 11. Пример схемы квартирного узла с регулятором перепада давлений: 1 – шаровой кран; 2 – фильтр; 3 – теплосчетчик; 4 – балансировочный клапан; 5 – шаровой кран с патрубком для датчика температуры; 6 – регулятор перепада давлений

- К тому же, сами регуляторы перепада давления имеют ряд недостатков:

- импульсные медные трубки, связывающие регулятор, установленный на обратной линии с точкой отбора импульса, имеют весьма малый диаметр внутреннего канала (не более 2 мм).

В отечественных системах центрального отопления уже через несколько месяцев работы эти трубки полностью «зарастают» шламом, и весь прибор становится бесполезным «архитектурным излишеством»; - установка регулятора не решает проблему учета малых расходов при работе радиаторных термостатов;

- смысл в установке регуляторов перепада давления появляется только в том случае, когда система отопления оснащена циркуляционным насосом с частотным регулированием;

- экономичность использования квартирных регуляторов весьма сомнительна. Давайте произведем несложный расчет. Допустим, расчетная теплопотребность квартиры площадью 100 м 2 составляет 10 кВт. Расчетный расход через узел ввода: 10000/(4187 · 20) = 0,119 кг/с (G = 0,43 м 3 /ч). Расчетные потери давления – 50 кПа (H = 5 м вод. ст.).

При КПД циркуляционного насоса 50 % (η = 0,5), доля его рабочей мощности, приходящаяся на обслуживание данной квартиры составит:

Ν = p · g · H · G / 3600 · η = 980 · 9,8 · 5 · 0,43 / 3600 · 0,5 = 11,5 Вт.

Что за отопительный период в 200 сут. даст суммарное потребление электроэнергии 200 · 11,5 · 24 = 55 200 Вт·ч (55,2 кВт· ч), что при нынешнем тарифе 2,5 руб/кВт·ч составит в год 138 руб.

Даже если представить фантастическую ситуацию, когда установка регулятора перепада давлений на квартиру сэкономит всю потребную электроэнергию, то этот прибор, стоимость которого на сегодня составляет порядка 10 000 руб., сможет окупить себя за каких-то 10 000 / 138 = 72 года (при паспортном сроке службы в 15 лет). Да и экономит регулятор не 100 % потребляемой электроэнергии, а существенно ниже. Не слишком ли разорительная подобная «энергетическая эффективность»?

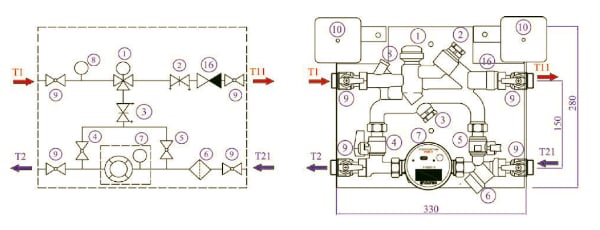

Гораздо проще и дешевле проблему превышения расходов решить при помощи перепускного клапана или устройства байпаса с трехходовым клапаном, оборудованным сервоприводом, который управляется по команде комнатного термостата. Именно последний принцип использован в квартирных станциях VALTEC CONTROL MODUL (рис. 12).

Рис. 12. Квартирная станция VALTEC CONTROL MODUL

Эти станции позволяют осуществлять гидравлическую балансировку и аппаратную настройку вторичного контура и байпаса, производить автоматическое переключение направления потока с квартиры в байпас по команде комнатного термостата и организовывать удаленное считывание показаний теплосчетчика по проводной или беспроводной сети. Тепломеханическая схема станции приведена на рис. 13.

Рис. 13. Схема станции VALTEC CONTROL MODUL

Таблица. Состав станции VALTEC CONTROL MODUL