- Водоснабжение и канализация школы

- Канализация

- Требования к водоснабжению и канализации

- Порядок разработки проектной и рабочей документации для водоснабжения школы

- Проект водоснабжения школы (проектная документация)

- Проект водоснабжения школы (рабочая документация)

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 20 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09»

Водоснабжение и канализация школы

Водоснабжение и канализацию школ по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на водоснабжение школы, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

Улучшение условий жизни тесно связано с повышением норм водопотребления. Количество потребляемой воды должно отвечать санитарным требованиям. Так, минимальное количество воды на одного человека в сутки составляет: для школ без душа — 15 л (с душем —40 л), для школы-интерпата и ПТУ — 200 — 220 л, пионерского лагеря — 200 — 250 л.

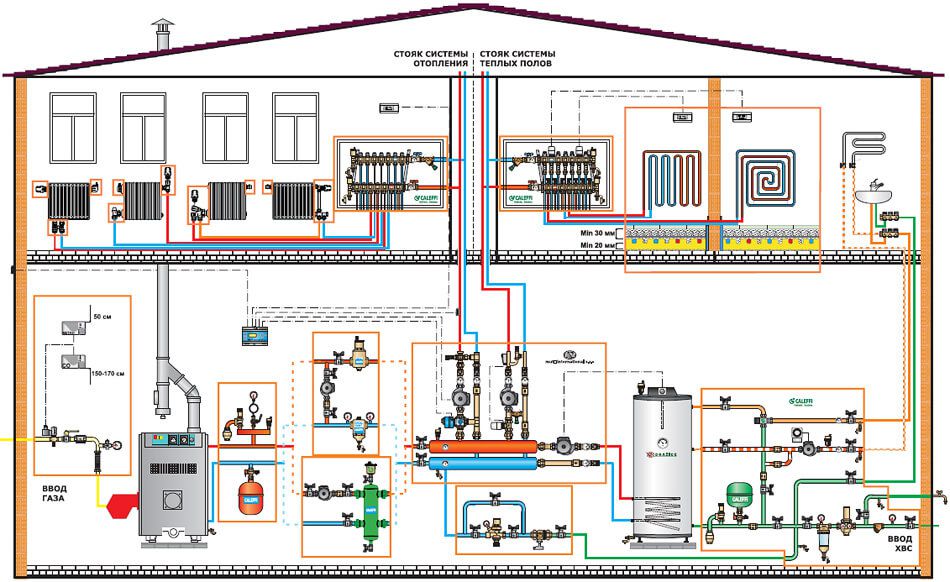

Система водоснабжения может быть централизованная (общая) и децентрализованная (местная).

При централизованном водоснабжении школьное здание подключается к магистрали центрального водопровода. Холодная и горячая вода подводится к умывальникам учебных мастерских, кабинета домоводства, лабораторий биологии, химии, физики, уголка живой природы, кабинетов врача и процедурной, столовой или буфета, к душевым кабинам, ванным спальных корпусов и др. Только холодная вода подводится к умывальникам классных комнат учащихся I—IV класса, кабинетов географии, черчения и изобразительного искусства, военного дела.

Умывальники устанавливаются на каждом этаже здания. В школах и учебных корпусах школ-интернатов количество их определяется из расчета один кран на 60 человек, в спальных корпусах один кран на восемь человек. В них также устанавливаются ножные ванны (одна на 12 человек). Кабина личной гигиены для девочек оборудуется душем, унитазом, умывальником (одна кабина на 70 девочек). В спортивном зале предусматриваются две душевые, на 2 — 3 рожка каждая, умывальник и уборная.

Для обеспечения учащихся питьевой водой наиболее гигиеничны фонтанчики. Их устанавливают на каждом этаже. Высота раковины над полом определяется в зависимости от роста учащихся. Так, для учащихся начальных классов — 60 см, для средних и старших — 65 — 70 см; высота струи — 12 см. Сосок фонтанчика защищают кольцом так, чтобы дети не могли охватить его ртом. Дно раковины делают с уклоном для быстрого стока воды.

В случае отсутствия водопровода для питья употребляется кипяченая остуженная вода. Для кипячения используются кипятильники типа «Титан» или «Вулкан», установленные на кухне. Воду наливают в эмалированные бачки с плотными крышками и закрывают их на замок; сверху бачки покрывают чехлами. Около бачка ставят ящики с двумя отделениями, окрашенными в разный цвет: одно отделение — для чистых стаканов, другое — для грязных. Прикреплять общую кружку к бачку для питья недопустимо. Это небезопасно в эпидемиологическом отношении. Хранить воду для питья можно в графинах, стоящих на столах в обеденном зале.

При децентрализованной системе водоснабжения воду берут непосредственно из водоисточника. Такая система распространена в сельской местности и менее благоприятна в гигиеническом отношении из-за возможности загрязнения воды во время ее транспортировки.

Источником водоснабжения может быть артезианская скважина (это лучший вариант) или шахтный колодец, который размещается на территории хозяйственного двора. Источники водоснабжения требуют соблюдения зоны строгой охраны.

Для колодца выбирают возвышенное чистое место. Стенки колодца укрепляют деревом, кирпичом или бетонными кольцами. Сверху, вокруг колодца укладывают слой глины, уходящий вглубь на 0,75 м при ширине не менее 0,5 м. Такой «глиняный замок» препятствует проникновению поверхностных вод в колодец и его загрязнению. Воду из колодца берут ведром, прикрепленным к цепи, или выкачивают насосом. Для водоснабжения можно пользоваться родниковой водой.

Администрация школы должна следить за тем, чтобы территория вокруг колодца содержалась в чистоте. Нельзя допускать, чтобы у колодца мыли посуду, стирали белье, поили животных, мыли машины и т. д. За качеством подаваемой в здание школы воды необходим систематический контроль.

Канализация

Нечистоты из здания школы удаляются через центральную систему канализации населенного пункта. Внутри здания устраиваются промывные уборные. Количество унитазов в них устанавливается в соответствии с нормами: в школах и ПТУ — один унитаз и один писсуар на 40 мальчиков и один унитаз на 30 девочек; в спальных школ-интернатов — один унитаз на 15 девочек и один унитаз и один писсуар на 20 мальчиков.

В случае отсутствия водопровода и канализации в зданиях не выше двух этажей можно устраивать уборные с вентилируемым выгребом. Их размещают у наружной стены здания. Нечистоты поступают через сточную трубу в выгреб, дно и стенки которого делают из водонепроницаемого материала (кирпич, бетон, просмоленные деревянные брусья), а вокруг выгреба укладывают «глиняный замок» толщиной 30—40 см. Сверху выгреб закрываются крышкой. Вблизи сточной трубы, рядом с дымоходом, размещается вытяжной канал. Воздух в канале, нагреваясь, создает тягу, поэтому зловонные газы из выгреба не поступают в помещение уборной.

Дворовые уборные с выгребом менее гигиеничны, устраиваются они в случае крайней необходимости. При размещении уборных на школьном участке необходимо соблюдать санитарные правила их устройства и эксплуатации. Они должны иметь водонепроницаемые стены и крышу, самозакрывающиеся двери и сиденья с крышками. Вентиляционные отверстия закрывают мелкой металлической сеткой, предохраняющей от проникновения мух. Сиденья изготавливают из твердых и прочных материалов, которые не портятся от частой обработки их горячей водой и дезинфицирующими средствами.

Уборные с выгребными ямами чистят по мере наполнения их до 2/з объема. Все нечистоты по подземным трубам (при наличии канализации) или в пневматических ассенизационных автоцистернах (в случае отсутствия канализации) поступают для обезвреживания на поля запахивания, или ассенизации.

После очистки выгреба поверхность земли вокруг него поливают 20%-ным раствором хлорной извести (хлорным «молоком»).

Для сбора кухонных отбросов и мусора пользуются ведрами с крышками, из которых они поступают в мусороприемники или мусорные ямы. Твердые отбросы из мусороприемников должны вывозиться в специальных машинах — мусоровозах, не реже чем каждые 2 — 3 дня, чтобы избежать гниения мусора и выплода мух в теплое время года.

Требования к водоснабжению и канализации

- Здания общеобразовательных учреждений должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений.

- В общеобразовательных учреждениях обеспечивается централизованное водоснабжение и канализация. В случаях отсутствия в населенном пункте канализации и водопровода водоснабжение и способ удаления нечистот и отбросов в каждом конкретном случае согласуется с территориальными центрами госсанэпиднадзора.

- Общеобразовательные учреждения обеспечиваются доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- Использование в общеобразовательных учреждениях фильтров для очистки питьевой воды согласовывается с территориальными центрами госсанэпиднадзора.

- Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются производственные помещения пищеблока, душевые, умывальные, кабины гигиены девочек, помещения медицинского кабинета. Учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, черчения, рисования, мастерские трудового обучения должны быть обеспечены холодным и горячим водоснабжением.

- В неканализованных районах общеобразовательные учреждения оборудуются внутренней канализацией при условии устройства местных очистных сооружений.

- В неканализованных районах допускается оборудование малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений вместимостью до 50 мест люфтклозетами или выгребами (с организацией вывоза стоков). Не следует выливать в выгреб воду из-под умывальников и после уборки помещений.

Порядок разработки проектной и рабочей документации для водоснабжения школы

- Получение технических условий;

- Составление технического задания;

- Заключение договора на проектирование;

- Разработка проектной документации;

- Получение положительного заключение экспертизы;

- Разработка рабочей документации;

- Согласование рабочей документации.

Проект водоснабжения школы (проектная документация)

Проектная документация для сети водоснабжения школы выполняется в строгом соответсвии с 87 постановлением правительства РФ.

В текстовой части:

- сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;

- сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;

- описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;

- сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;

- сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды — для объектов производственного назначения;

- сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;

- сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

- сведения о качестве воды;

- перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;

- перечень мероприятий по резервированию воды;

- перечень мероприятий по учету водопотребления;

- описание системы автоматизации водоснабжения;

- перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;

- описание системы горячего водоснабжения;

- расчетный расход горячей воды;

- описание системы оборотного водоснабжения имероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;

- баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам для объектов производственного назначения;

- баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства для объектов непроизводственного назначения;

В графической части:

- принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;

- план сетей водоснабжения.

Проект водоснабжения школы (рабочая документация)

Рабочая документация для сетей водоснабжения школы выполняется в соответсвии с ГОСТ-ами на оформление рабочей документации сети водоснабжения.

Проект внутреннего водоснабжения школы:

- общие данные;

- планы сети водоснабжения;

- схемы сети водоснабжения;

- спецификация оборудования и материалов.

Проект наружного водоснабжения школы:

- общие данные;

- планы сети водоснабжения;

- профили сети водоснабжения;

- схемы сети водоснабжения;

- таблица водопроводных колодцев;

- спецификация оборудования и материалов.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Водоснабжение и канализацию школ по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на водоснабжение школы, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

© 2003-2021 ИНТЕХ — Вентиляция и кондиционирование. Контакты

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 20 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2009 г.

Регистрационный N 13891

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, N 52 (ч. 1); 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, N 1, ст.17, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Внести изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»*:

1.1. Название документа изложить в следующей редакции:

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

1.2. Изложить отдельной главой «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (приложение).

2. Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 сентября 2009 года.

*Зарегистрированы Минюстом России 31.10.2001, регистрационный N 3011.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09

1. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего водоснабжения (далее — СЦГВ), а также правила контроля качества воды, подаваемой СЦГВ, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения.

1.3. Санитарные правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные учреждения и др.).

1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, и его территориальными органами.

2. Общие положения

2.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила направлены на обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд.

2.2. Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:

— предупреждение загрязнения горячей воды высококонтагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр., в их числе Legionella Pneumophila;

— минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась;

— предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.

2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 С и не выше 75 С.

2.5. Не допускается применение воды технических циклов (технической воды), в том числе после восстановления и очистки в качестве горячей воды СЦГВ.

2.6. В СЦГВ должна использоваться продукция (материалы, реагенты оборудование и т.д.), разрешенная для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

2.7. При отсутствии санитарно-эпидемиологических нормативов на реагенты или их компоненты, используемые для применения в СЦГВ, разработчик должен обеспечить проведение работ по обоснованию гигиенических нормативов в воде, регламентирующих их безопасность и разработку метода контроля за их содержанием в воде.

2.8. При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

3. Требования к проектированию, строительству, эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения

3.1.Требования к СЦГВ

3.1.1.СЦГВ дифференцируются на:

— присоединенные к закрытым системам теплоснабжения;

— присоединенные к открытым системам теплоснабжения;

— системы централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями.

3.1.2.Выбор СЦГВ осуществляется проектной организацией исходя из качества исходной воды и технико-экономического обоснования.

3.1.3.С санитарно-эпидемиологических позиций наиболее надежны СЦГВ, присоединенные к закрытым системам теплоснабжения, а также системы с отдельными сетями горячего водоснабжения.

3.1.4. При проектировании жилых объектов расчетное водопотребление горячей воды в сутки определяется нормами, утвержденными соответствующими актами законодательства Российской Федерации.

3.1.5. Исходная вода для СЦГВ, поступающая непосредственно на теплоисточники и тепловые пункты, должна соответствовать требованиям технических регламентов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, регламентирующих безопасность и безвредность питьевой воды.

3.1.6. СЦГВ функционально связаны с системами централизованного теплоснабжения (СЦТ). В большинстве городов теплоснабжение обеспечивается теплоэлектроцентралью (ТЭЦ). В нетеплофицированных населенных пунктах для целей централизованного теплоснабжения используют водогрейные и паровые котельные.

3.1.7. При всех схемах теплоснабжения тепловая мощность теплоисточника должна обеспечивать расчетные тепловые нагрузки систем горячего водоснабжения с учетом перспективы развития населенного пункта.

3.1.8. Произведенная на теплоисточнике вода доводится до потребителей с помощью тепловых сетей, которые делятся на магистральные, распределительные (квартальные) и дворовые.

3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

3.1.10. При эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водозабора не должна быть ниже +60оС, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

3.1.11. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.

На период ремонта объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников, что должно предусматриваться на стадии разработки проекта.

3.1.12. При длительных остановках подачи горячей воды потребителям, при проведении летних планово-профилактических работ эксплуатирующая организация обязана обеспечить нахождение трубопроводов сетей с водой и циркуляцию воды в системе.

3.1.13. Прокладка тепловых сетей может быть бесканальной, совмещенной с водопроводной сетью, в подземных каналах, совмещенная с водопроводной сетью в тоннелях, проходных коллекторах и технических подпольях зданий, наземная, на низких или высоких железобетонных опорах.

3.1.14. Трубы тепловых сетей кроме механической прочности и герметичности должны обладать антикоррозионной стойкостью при заданных давлениях, температурах и характеризоваться высокими теплоизолирующими свойствами.

3.1.15. Для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, воздуховодов применяют полносборные или комплектные конструкции заводского изготовления, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности.

3.1.16. При совместной прокладке в каналах водопроводных систем необходимо трубы горячего водоснабжения укладывать выше труб водопровода холодной воды. Расстояние между вмонтированными в систему задвижками и кранами не должно превышать 3000 м.

3.1.17. В высших точках трубопроводов тепловых сетей на каждом секционном участке устанавливаются штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха.

В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов устанавливаются спусковые устройства с запорной арматурой для спуска воды, а сами трубо проводы должны иметь продольный уклон к ближайшей камере.

3.1.18. Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок-скотомогильников, земледельческих полей орошения, полей ассенизации и других объектов, которые могут представлять опасность биологического и/или химического загрязнения горячей воды.

3.1.19. Прокладка тепловых сетей горячего водоснабжения в каналах совместно с сетями бытовой и производственной канализации не допускается.

3.1.20. Запрещается соединение сетей горячего водоснабжения с трубопроводами иного назначения.

3.1.21. Расстояние в поперечном разрезе от тепловых сетей до источника возможного загрязнения должно приниматься в соответствии с таблицей 1.

Примечание: При расположении сетей канализации ниже тепловых сетей при параллельной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках заложения сетей, а при расположении сетей канализации выше тепловых — расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разницу в глубине заложения.

3.1.22. Отвод вод из сетей горячего водоснабжения в канализацию должен осуществляться с разрывом струи через воронку, раковину или приямок. Условия сброса горячей воды в сети канализации согласовываются с организациями, эксплуатирующими систему канализации.

3.2. Требования к тепловым пунктам (ТП)

3.2.1. В ТП обеспечивается подключение систем теплоснабжения микрорайона к распределительным сетям городской тепловой сети и водопровода и осуществляется управление системой тепла.

3.2.2. Системы горячего водоснабжения, при закрытой системе теплоснабжения, подключаются через скоростные секционные подогреватели.

С целью обеспечения очистки трубок от накипи и загрязнений нагреваемая водопроводная вода подается в трубки, а сетевая протекает в межтрубном пространстве.

3.2.3. При открытой системе теплоснабжения местная разводка горячего водоснабжения должна присоединяться через автомат-смеситель к подающему и обратному трубопроводу тепловой сети.

3.2.4. Для выравнивания суточного графика расхода воды в системах теплоснабжения, для создания и хранения запаса подпиточной воды на источниках тепла устраиваются баки-аккумуляторы горячей воды.

3.2.5. В случаях существенного превышения нагрузки горячего водоснабжения над отопительной системой подогреватели горячего водоснабжения устанавливают на тепловом пункте по одноступенчатой параллельной схеме. Температура более +60 С поддерживается регулятором температур прямого действия.

3.2.6. Неисправности водонагревателей могут возникнуть в результате нарушения герметичности труб, в трубной решетке, разрыва труб, их зарастании, появления свищей и трещин в корпусе водонагревателя.

3.2.7. Нарушение герметичности труб определяется по постоянной утечке воды при открывании спусковых кранов на водонагревателе или грязевиках. Зарастание труб определяется по увеличению перепада давления на водонагревателе.

3.2.8. Для контроля за герметичностью на теплоисточниках и сетях должны использоваться акустические корреляционные течеискатели, тепловизоры, ручные пирометры, вихревые металлоискатели, георадары и т.д.

3.3. Требования к стабилизационной обработке горячей воды.

3.3.1. В схеме водоподготовки СЦГВ необходима специальная обработка воды (противонакипная, антикоррозионная), обусловленная технологическими требованиями.

3.3.2. Ингибирование процессов коррозии и отложений солей в СЦГВ следует осуществлять реагентами и методами, разрешенными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3.3. Для противокоррозионной защиты трубопроводов и оборудования допускается деаэрация воды и (или) применение реагентов.

3.3.4. При открытой системе теплоснабжения деаэрация должна проводиться при температуре более 100 С.

Для противонакипной обработки воды используются реагенты «СИЛИФОС», силикат натрия и другие, разрешенные для применения в установленном порядке.

Для антикоррозионной и противонакипной обработки воды нашли применение комплексонаты — комплексы многоосновных органических фосфоновых кислот с ионами металлов. Цинковые комплексонаты рекомендуется применять без других способов обработки воды, например, при отсутствии деаэрации или неэффективной работе катионных фильтров по умягчению воды. Наиболее широко распространены ингибиторы комплексного действия («Эктоскейл», «ОПТИОН»).

3.3.5. При применяемых в рабочих дозах реагентов содержание в обработанной воде веществ, входящих в их состав, не должно превышать гигиенические нормативы на питьевую воду.

3.3.6. Для противонакипной обработки воды на теплоисточниках допускается применение физических методов.

3.3.7. В качестве физического метода возможно применение магнитной обработки при напряженности магнитного поля в рабочем зазоре не более 160 кА/м (200мТл, в пересчете на магнитную индукцию). Магнитная обработка воды для водогрейных котлов наиболее эффективна при интервале движения потока воды 0,5 — 4,0 м/с, содержании железа не более 0,3 мг/л, кислорода 3,0 мг/л, хлоридов и сульфатов — 50 мг/л, карбонатной жесткости — не более 9,0 мг-экв/л и температуре нагрева не более +90оС.

3.3.8. Для очистки подогревателей от накипи и шлама допускается применение ультразвуковых установок.

3.3.9. Требования безопасности для работников, обслуживающих магнитные и ультразвуковые установки, определены нормами, утвержденными соответствующими актами законодательства Российской Федерации.

3.4. Требования к эксплуатации СЦГВ

3.4.1. СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5м/сек, с последующей дезинфекцией.

3.4.2. Промывку и дезинфекцию сетей, контроль качества этих операций обеспечивают эксплуатационные службы или строительно-монтажные организации/на вновь строящихся объектах/.

3.4.3. Дезинфекция систем должна проводиться препаратами, прошедшими в установленном порядке Государственную регистрацию и разрешенными для применения в СЦГВ.

3.4.4. Для дезинфекции допускается использование хлорсодержащих реагентов. В таких случаях сети промываются не менее 6 часов водой питьевого качества с содержанием в ней остаточного активного хлора 75-100 мг/л и температурой не ниже 80 С в точке сброса.

3.4.5.Контроль дезинфекции системы проводится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, регламентирующими качество питьевой воды. В воде, в обязательном порядке, определяется остаточное содержание дезинфицирующего реагента, мутность, железо, запах, общее микробное число в мл, число общих и термотолерантных колиформных бактерий в 100 мл, число спор сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл. Количество отобранных проб должно быть не менее 2, взятых последовательно в одной точке.

3.4.6. Промывка и дезинфекция сетей считается законченной при соответствии качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

3.4.7. На период проведения ремонтных работ и дезинфекции потребители от сети горячего водоснабжения должны быть отключены.

3.4.8. Производственный контроль эффективности промывки и дезинфекции проводится организациями, эксплуатирующими системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

4. Производственный контроль систем централизованного горячего водоснабжения

4.1. Производственный контроль качества горячей воды осуществляется:

4.1.1. В закрытых системах теплоснабжения

— в местах поступления исходной воды (водопроводной);

4.1.2. В открытых системах теплоснабжения

— в местах поступления исходной воды (водопроводной или воды источника);

— после водоподготовки (подпиточная вода);

— перед поступлением в сеть горячего водоснабжения.

4.1.3. В системах теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения

— в местах поступления исходной воды (водопроводной);

4.2. При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

4.3. Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает следующие показатели: температуру, цветность, мутность, запах, рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из материала труб горячего водоснабжения согласно технической документации (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода, где проводится обеззараживание воды хлорреагентами); ОКБ, ТКБ, ОМЧ37 С, сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям).

4.4. Кратность отбора проб определяется в соответствии с представленными в таблице 2 показателями.

Примечание: В зависимости от системы горячего водоснабжения, ее санитарной надежности, количества населения, эпидемической ситуации и конкретных местных условий допускается, по согласованию с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, изменять количество (увеличивать или уменьшать) и кратность лабораторно-производственных исследований.

4.5. Лабораторный производственный контроль обеспечивается организациями, эксплуатирующими сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, в лабораториях, аккредитованных в установленном законом порядке.

4.6. Результаты производственного контроля предоставляются в Управления Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации по требованию.

5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством воды в СЦГВ осуществляется выборочно, в местах поступления исходной воды, перед поступлением в сеть и в распределительной сети, с учетом требований, утвержденных соответствующими актами законодательства Российской Федерации, в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям с учетом требований п. 4.7., 5.3.3., 5.4.3., 6.2, 6.3., 6.4., 6.5. настоящих правил.