Гигиеническая характеристика источников водоснабжения

Источниками воды для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения могут быть поверхностные водные объекты (реки, озера, водохранилища) и подземные воды (грунтовые, межпластовые воды напорные и безнапорные).

Подземные пресные воды,пригодные для целей питьевого водоснабжения залегают на глубине не более 250-300 м. По условиям залегания различаются верховодка, грунтовые и межпластовые воды.

Верховодка. Подземные воды, залегающие наиболее близко к земной поверхности, называются верховодкой. Причиной появления верховодки служит наличие под почвой отложений в виде линз, создающих местный водоупор. Скапливающиеся на этом водоупоре атмосферные воды и образуют верховодку. Вследствие поверхностного залегания верховодка легко загрязняется и не может считаться хорошим источником водоснабжения.

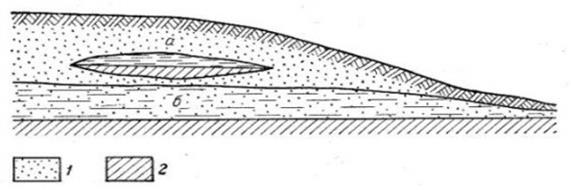

Грунтовые воды. Воды первого от поверхности земли постоянно существующего водоносного горизонта (рис.4.1).

Рисунок 4.1 — Схема залегания грунтовых вод

1 — водопроницаемый слой, 2 — водоупорный слой;

а — верховодка, б — грунтовая вода.

Они не имеют защиты из водоупорных слоев; область питания грунтовых вод совпадает с областью их распространения. Грунтовые воды характеризуются непостоянным составом, который зависит от частоты выпадения и обилия осадков. Используются грунтовые воды главнымобразом в сельской местности при организации колодезного водоснабжения.

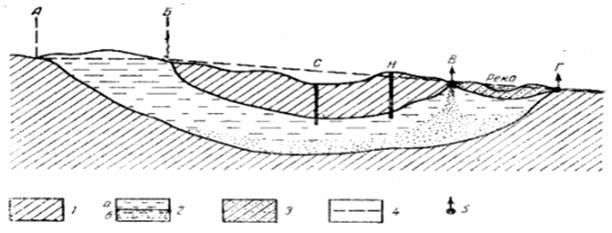

Межпластовые подземные воды. Межпластовые подземные воды залегают между двумя водоупорными слоями и в зависимости от условий залегания могут быть напорными или безнапорными (рис. 4.2). В каждом межпластовом водоносном горизонте различают область питания, где горизонт выходит на поверхность, область напора и область разгрузки, где вода изливается на поверхность земли или дно водоема в виде восходящих ключей. Добыча межпластовых вод производится через буровые скважины. Качество воды скважины во многом определяется ее расстоянием от границы области питания.

Рисунок 4.2 — Схематическое изображение артезианского бассейна

АВ — область современной инфильтрации атмосферных вод;

БВ — область распространения напорного водоносного горизонта;

ВГ — участок разгрузки; С — самоизливающаяся скважина; Н — несамоизливающаяся скважина; 1 — водоупорные слои; 2 — водоносный горизонт; 3 — речные отложения; 4 — уровень воды; 5 — источники.

Химический состав подземных вод формируется под влиянием химического и физико-химического процессов. Характерной особенностью межпластовых вод является отсутствие в них растворенного кислорода, существенное влияние на их состав. Межпластовые воды вследствие защищенности от поверхностного загрязнения, постоянства состава и достаточно большого дебита высоко оцениваются с санитарной точки зрения и при выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют преимущество перед другими водоисточниками.

В Республике Беларусь значительная часть эксплуатируемых систем водоснабжения на подземных водах приурочена к долинам рек.

Общими свойствами воды поверхностных источников являются низкая минерализация, большое количество взвешенных веществ, высокий уровень микробного загрязнения, колебания расхода воды в зависимости от времени года и метеорологических условий. Величина активной реакции большинства поверхностных источников находится в диапазоне рН 6,5-8,5. Часто отмечается интенсивное техногенное загрязнение их в результате сброса промышленных сточных вод, судоходства и других причин. Отмеченные особенности состава и свойств воды поверхностных источников не позволяют использовать ее для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения в природном виде и вызывают необходимость предварительной обработкой с целью осветления и обеззараживания.

На первом месте стоят межпластовые напорные воды, затем (в порядке снижения надежности) идут межпластовые безнапорные, трещинно-карстовые, грунтовые. Последнее место отведено поверхностным водоисточникам.

Дата добавления: 2017-01-13 ; просмотров: 1692 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Санитарно-гигиеническое значение воды

К факторам почвообразования относятся: почвообразующие породы, растительные и животные организмы, климат, рельеф, возраст, вода (почвенная и грунтовая), хозяйственная деятельность человека

16)САМООЧИЩЕНИЕ ПОЧВЫ, ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ НА САМООЧИЩЕНИЕ. ПОЧВА КАК ФАКТОР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ.

Под самоочищением почвы понимается ее способность превращать опасные в эпидемиологическом отношении органические вещества в неорганические — минеральные соли и газы.

Самоочищение почвы начинается с того, что попавшие в нее органические вещества вместе с содержащимися в них патогенными бактериями и яйцами гельминтов фильтруются через нее и адсорбируются ею. Под влиянием биохимических, биологических, геохимических и других процессов загрязнители, проходя через почву, обесцвечиваются, теряют дурной запах, ядовитость, вирулентность и другие отрицательные свойства.

Под действием физических факторов (солнце, высушивание) значительная часть патогенной флоры гибнет, под действием химических (кислород воздуха и почвы) происходит окисление органических веществ (жиры и углеводы) до углекислого газа и воды, а азотсодержащие соединения разлагаются на аминокислоты и в результате окисления нитрифицируются. При этом существенную роль играют бактерии родов Nitrosomonas и Nitrobacter, которые и образуют минеральные вещества, усваиваемые растениями. Некоторые химические элементы (азот, фосфор, сера) в процессе разложения переходят из органических соединений в неорганические. Происходит так называемый процесс минерализации вещества.

Химическое загрязнение почвы – изменение химического состава почвы, возникшее под прямым или косвенным воздействием факторов землепользования (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального), вызывающее снижение ее качества и возможную опасность для здоровья населения.

Предельно допустимая концентрация экзогенного химического вещества в почве – максимальное количество вещества (в мг/кг абсолютно сухой почвы), которое не вызывает прямого или опосредованного отрицательного влияния на здоровье настоящего и последующих поколений человека и экосистему. ПДК представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве.

17. ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ИХ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РОЛЬ.

Выбор источника является одной из наиболее ответственных задач при устройстве системы водоснабжения, так как он определяет в значительной степени характер самой системы, наличие в ее составе тех или иных сооружений, а следовательно, стоимость и строительства, и эксплуатации. Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным требованиям:

обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с учетом роста водопотребления на перспективу развития объекта;

обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;

давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем простой и дешевой ее очистки;

обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой средств;

обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал сложившуюся экологическую систему.

Правильное решение вопроса о выборе источника водоснабжения для каждого данного объекта требует тщательного изучения и анализа водных ресурсов района, в котором расположен объект. Практически все используемые для целей водоснабжения природные источники воды могут быть отнесены к двум основным группам:

поверхностные источники — моря или их отдельные части (заливы, проливы), водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, водохранилища, обводненные карьеры), болота, природные выходы подземных вод (гейзеры, родники), ледники, снежники;подземные источники — бассейны подземных вод, водоносные горизонты.

Санитарно-гигиеническое значение воды

Велико значение воды и в жизни человека. Вода имеет широкое применение в быту, промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Она является одним из важнейших факторов внешней среды, от которого зависит здоровье населения. Общее количество воды в организме человека составляет почти 2/з его веса. Большинство процессов в организме протекает в водных растворах или при участии воды. Вместе с пищей и кислородом воздуха вода необходима для поддержания нормального состава тела, его функций и работы. Потеря организмом 10—20% общего количества содержащейся в нем воды приводит к смерти.

Санитарно-гигиеническое значение воды огромно. Она позволяет поддерживать высокий уровень личной гигиены благодаря пользованию прачечными, банями, общественными бассейнами для купания, домашними ваннами и душами. Без воды невозможно содержать в чистоте жилища, общественные здания, улицы и площади. Озеленение населенных мест возможно только при достаточном снабжении их водой. Благоустройство населенных мест и повышение культурного уровня быта населения могут быть обеспечены только при условии централизованного водоснабжения в виде водопроводов и достаточного расходования воды на все хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды.

Обеспеченность водой является одним из основных условий успешного развития сельского хозяйства и промышленности, а также успешного проведения мероприятий по здравоохранению.

Однако вода может играть и отрицательную роль, когда она способствует распространению заболеваний. Сюда относятся, прежде всего, так называемые водные инфекции, которые нередко принимают широкие размеры (водные эпидемии).

Водные эпидемии известны были давно. Они возникают вследствие загрязнения источников водоснабжения выделениями из кишечника бациллоносителей и больных холерой, дизентерией, инфекционными энтеритами, эпидемической желтухой или выделениями из кишечника и мочевых путей бациллоносителей и больных брюшным тифом, паратифами и пр.

Источники водоснабжения и их гигиеническая характеристика

Для водоснабжения могут быть использованы:

Открытые водоёмы делятся на:

· естественные (реки, озёра);

· искусственные (водохранилища, каналы).

Характерной чертой открытых водоёмов является наличие большой водной поверхности, которая под воздействием лучистой энергии солнца создает условия развития водной флоры и фауны, активного процесса самоочищения. Однако вода открытых водоемов подвержена опасности загрязнения различными химическими веществами и микроорганизмами.

Речные воды характеризуются большим количеством взвешенных веществ, низкой прозрачностью и большой микробной обсеменённостью. Реки наиболее часто используются с целью водоснабже6ния.

Озёра и пруды представляют собой различной величины и формы котлованы. На дне образуются значительные илистые отложения за счёт выпадения взвешенных частиц. Эти водоисточники менее пригодны для питьевых целей, т. к. подвержены загрязнению и обладают слабовыраженной способностью к самоочищению. Эти воды небезопасны в эпидемиологическом отношении.

Открытые водоёмы характеризуются непостоянством химического и бактериального состава, резко меняющегося в зависимости от сезона года и атмосферных осадков. Воды отличаются небольшим содержанием солей и значительным количеством взвешенных и коллоидных веществ.

При оценке открытых источников водоснабжения большое внимание уделяется флоре и фауне водоёмов. Эти биологические организмы называются сапробными (sapros, гнилостный). Различают четыре степени сапробности водоёмов или зон.

Полисапробная зона характеризуется сильным загрязнением воды, отсутствием кислорода, восстановительными процессами. Окислительные процессы отсутствуют. Флора и фауна крайне бедны. Происходит интенсивное размножение микроорганизмов, их число измеряется многими сотнями тысяч и миллионами в 1 мл.

a-Мезосапробная зона по степени загрязнения воды приближается к предыдущей, условия разложения белка в значительной степени анаэробные, но отмечаются и аэробные. Количество бактерий исчисляются сотнями тысяч в 1 мл. Цветковые растения редки, но имеются водоросли и простейшие.

b-Мезосапробная зона имеет среднюю степень загрязнения. Окислительные процессы преобладают над восстановительными, и поэтому вода не загнивает. Число бактерий в 1 мл воды измеряется десятками тысяч. Появляются инфузории, рыбы.

Олигосапробная зона характеризуется практически чистой водой. В воде отсутствуют процессы восстановления, органические вещества полностью минерализованы, много кислорода. Число бактерий превышает 1 тыс. в 1 мл. Флора и фауна разнообразна.

Подземные водыобразуются за счёт фильтрации атмосферных осадков через почву.

Почвенные воды (поверхностные или верховодка) наиболее близко залегают к земной поверхности в первом водоносном горизонте. Больше всего почвенных вод накапливается весной, летом они высыхают, зимой промерзают, легко загрязняются, поэтому использовать почвенные воды с целью водоснабжения не следует.

Грунтовые воды располагаются в последующих водоносных горизонтах; они скапливаются на первом водонепроницаемом слое, не имеют водоупорного слоя сверху, и поэтому между ними и почвенными водами происходит водообмен. Грунтовые воды образуются за счёт просачивания атмосферных осадков. Они отличаются более или менее постоянным составом и лучшим качеством, чем поверхностные. Фильтруясь через значительный слой почвы, они становятся бесцветными, прозрачными, свободными от микроорганизмов. Глубина их залегания от 2 м до нескольких десятков метров. Грунтовые воды являются наиболее распространёнными источниками водоснабжения в сельской местности. Забор воды производится с помощью колодцев.

Межпластовые воды представляют собой подземные воды, заключённые между двумя водонепроницаемыми породами. Они имеют непроницаемую крышу и ложе, полностью заполняют пространство между ними и передвигаются под давлением. Питание межпластовых вод происходит в местах выхода на поверхность водоносного слоя. Вследствие глубокого залегания межпластовые воды имеют устойчивые физические свойства и химический состав. Межпластовые воды могут иметь естественный выход на поверхность в виде восходящих ключей и родников.

Наиболее предпочтительным источником являются артезианские межпластовые воды, т. к. они настолько чисты, что не нуждаются в мероприятиях по очистке и обеззараживанию.

Употребление недоброкачественной питьевой воды может быть причиной заболеваний неинфекционной природы, связанных с загрязнением воды химическими веществами в результате промышленного, сельскохозяйственного, бытового видов хозяйственной деятельности человека.

4. Методы санитарного исследования водоисточникавключают:

· Санитарно-топографическое обследование и определение количества воды в водоисточнике (его дебит).