2.3 Расчет системы холодного водоснабжения

Задача расчёта системы водоснабжения – определение экономически выгодных диаметров трубопроводов и характеристик дополнительного оборудования в зависимости от условий подключения к уличной сети водопровода. Расчёт ведётся на случай максимального хозяйственно-питьевого водопотребления и на пропуск противопожарного и максимального хозяйственно-питьевого расходов вместе. В здании с централизованным горячим водоснабжением горячая вода готовится в отдельно стоящей бойлерной и подается в дом по собственному вводу.

Квартир в здании 36. Согласно плану общая полезная площадь здания составляет 1786,8 м 2 . Каждая квартира оборудована умывальниками, мойками, ванными, душами. В нише наружных стен в цоколе здания имеется два поливомоечных крана. Общее число санитарно-технических приборов, потребляющих холодную воду 146 штук.

Ориентировочное количество жителей, проживающих в здании определяется по формуле:

где: F– общая полезная площадь здания, м 2

f– норма площади на одного человека, м 2

k- коэффициент перенаселенности квартир — 1,3.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях принимается по приложению 3 [1]. Для жилых домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных умывальниками, мойками, ванными, душами они составляют:

q tot = 300 л/сут

Вероятность одновременности действия санитарно-технических приборов по холодной воде определяется по формуле:

где: q c х– норма расхода холодной воды одним жителем в час максимального

водопотребления, принимается согласно приложению 3 [1].

N– общее число санитарных приборов в здании, включая два поливочных

крана, за исключением пожарных.

U– количество жителей;

q c 0– расход холодной воды одним водоразборным прибором с наибольшим расчетным расходом, л/сек; принимаемым по приложению 2 [1]

Согласно пункту 3.2 [1] расход холодной воды, определенный по приложению 2 [1] составляет q с 0= 0,18 л/сек.

Расчетный расход на каждом участке водопроводной сети определим по формуле:

где: α– коэффициент, определяемый согласно приложению 4 [1] в зависимости от общего числа приборов Nна расчетном участке сети и вероятности их действия.

Значение αопределяем по приложению 4 таблицы 2 [1].

Рекомендуемые скорости в магистралях и стояках до 1,5-2м/сек, в подводках и пожарных кранах до 2,5-3м/сек.

NP c =1,67608 α =1,294

qc=5·0,18· 1,294 = 1,1646, л/сек

Гидравлический расчет холодного водопровода

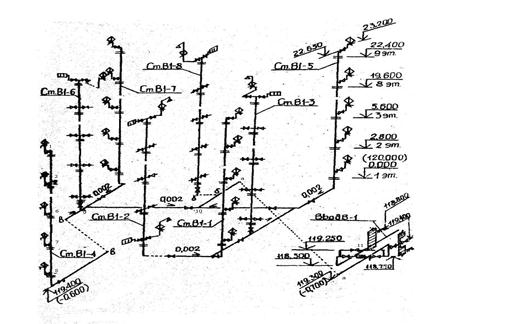

Пример аксонометрической схемы холодного водопровода приведен на рисунке 2.2.1.

Рис. 2.2.1. Расчётная аксонометрическая схема холодного водопровода.

2.3. Гидравлический расчет сети.

Целью гидравлического расчета является определение наиболее экономичных диаметров труб, скоростей движения воды и потерь напора в трубах при пропуске расчетных расходов воды.

Внутренние хозяйственно-питьевые водопроводы рассчитываются на пропуск максимальных секундных расходов, а объединенные хозяйственно-противопожарные водопроводы дополнительно рассчитываются на пропуск наибольшего хозяйственно-питьевого расхода воды и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения (п.п. 7.1 и 7.2[6]).

Основой для расчета является аксонометрическая схема водопровода (Рис. 2.2.1.). На ней выбирается диктующее водоразборное устройство и определяется диктующее направление (от диктующего водоразборного устройства до точки присоединения к уличному водопроводу). Диктующее направление разбивается на расчетные участки (отрезки трубопровода, на которых не изменяются расход воды, диаметр и материал труб). Далее определяются расчетные расходы воды на участках, и производится гидравлический расчет сети. Результаты расчета заносятся в таблицу 2.3.1.

| № уч-ка | N шт | q  , q , q  л/с л/с | P c , P tot | Nx P c | α c | q c л/с | D мм | V м/с | 1000i | L м | kl | H= il(1+kl) м |

В таблице 2.3.1 приняты следующие обозначения:

N ― количество приборов, к которым подается вода через данный участок (определяется по аксонометрической схеме);

q c 0 ― максимальный секундный расход холодной воды одним прибором (принимается согласно пункту 3.2 [6] и зависит от нормы водопотребления или расхода диктующего прибора);

Р с ― вероятность действия приборов, определяется по формуле:

гдеq c hR,u― норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/ч (Приложение 3 [6]);

U ― количество потребителей в доме, чел.;

N ― количество водоразборной арматуры в доме, шт ;

α― безразмерная величина, определяемая по приложению 4[6] в зависимости от величины N × P или по приложению 3 настоящих методических указаний;

q c ― максимальный секундный ( расчетный ) расход воды на участке, определяется по формуле:

d― диаметр труб на участке ( эту величину необходимо подбирать по таблицам гидравлического расчета. (Приложение 1 настоящих методических указаний);

υ ― скорость движения воды в трубопроводе на участке ( 0,8 ÷ 1,2 м/с );

i― удельные потери напора на трение ;

l― длина участка ;

kl― коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях (принимается по пункту 7.7 [6]);

Н― потери напора на участке, определяются по формуле: Н = il(1+kl), м.

Необходимо учесть, что на участке от ЦТП до наружного водопровода идет общий расход холодной и горячей воды, т.е. следует принимать значения на этом участке q0 tot и Р tot .

После определения диаметров на всех участках расчетной схемы необходимо подобрать водомеры.

2.4. Выбор счётчика воды.

Необходимость установки счётчика воды (водомера) регламентируется п. 11.1 [6]. Рекомендуется устанавливать водомер в ЦТП для учёта общего расхода холодной и горячей воды, в каждом здании для холодной воды, и в каждой квартире.

Подбор водомеров следует производить по п. 11.2. [6] в следующем порядке (для жилых зданий):

1. Определяется средний часовой расход воды в здании по формуле:

где qu.r – cреднесуточная норма потребления холодной воды по прил.3[6], л/сут . чел;

nk – число квартир;

nж – среднее число жителей в квартирах (на 1-2 чел больше числа комнат).

где q

где qu.r – cреднесуточная норма потребления холодной воды по прил.3[6], л/сут . чел;

2. По qT, q / T и q // Т и эксплуатационному расходу водомера из табл.4[6] подбирается диаметр условного прохода счётчиков и их гидравлические сопротивления;

3. По формуле 18[6] рассчитываются потери напора в счётчиках.

Расчётный расход берётся из таблицы 2.3.1 для участка, в который включен водомер. Потери напора в водомере не должны превышать величин, приведенных в п. 11.3[6].

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения

Исходные данные и схему водопроводной сети принимаем согласно п.1.4 пособия [8].

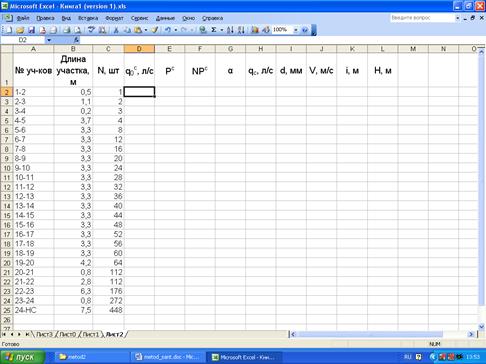

Расчет водопроводной сети жилого дома выполняется в электронных таблицах Excel, для чего создаем новый файл и переходим на лист 1. Лист 1 является листом исходных данных, куда мы заносим следующие позиции:

1.Количество жителей в доме;

2. Количество приборов;

3. Норма водоснабжения, л/чел.сут.;

4. Расход холодной воды в час наибольшего водопотребления, л/ч ;

5. Расход холодной воды, л/с, санитарно-техническим прибором;

В нашем случае лист 1 имеет вид, представленный на рис. 5.1.

Рис.5.1. Исходные данные на листе 1 книги 1

Значения параметров системы принимаются по исходным данным и составленной схеме водопроводной сети здания. Таблицу гидравлического расчета располагаем на листе 2 по форме, представленной в пособии [8]. Опираясь на построенную аксонометрическую схему сети, заносим в соответствующие ячейки длины участков в метрах и количество приборов для каждого участка. В результате выполнения подготовительного этапа лист 2 принимает вид, показанный на рис.2.

В столбец D необходимо внести расход воды диктующим прибором, что можно сделать вручную, либо введя в ячейку D2 формулу «=Лист1!C$6» и выполнив заполнение ячеек от D2 до D25.

Расчет вероятности действия приборов для холодного водоснабжения согласно СНиП [1] следует определять по формуле:

где q c hr.u. – расход воды в час наибольшего водопотребления, л/ч;

U – количество жителей в здании, чел;

q c 0 — расход холодной воды санитарно-техническим прибором, л/с;

N – количество санитарно-технических приборов, шт.

В нашем примере исходные данные находятся на листе 1, поэтому для автоматического расчета значения Р с следует в ячейку Е2 ввести следующую формулу «=Лист1!$C$5*Лист1!$C$2/(3600*Лист1!$C$6*Лист1!$C$3)» (знак $ позволит при заполнении диапазона Е2-Е25 не изменять адреса ячеек) и выполнить заполнение всех строчек данного столбца.

Рис. 5.2. Лист 2, подготовленный для проведения гидравлического расчета водопроводной сети жилого дома

В столбце F выполняется вычисление произведения числа приборов N для данного участка на вероятность действия Р с , что требует следующей записи (для ячейки F2) «=C2*E2». Изменение числового индекса должно соответствовать строчке в таблице.

Определение величины коэффициента «α» может быть выполнено двумя способами:

1. Вручную с помощью табл. 2 прил. 4 СНиПа [1] в зависимости от произведения числа приборов на вероятность действия. В этом случае необходимо в обязательном порядке проводить интерполяцию, что требует большого количества времени.

2. С помощью следующей аппроксимирующей формулы:

или

Представленная формула с достаточной точностью описывает зависимость в диапазоне значений NР с от 0 до 10.

В данном случае вычисления коэффициента «α» будет происходить автоматически при введении следующей формулы (например, для ячейки G2) «=EXP(LN(F2)*LN(F2)*0,0395+LN(F2)*0,5401-0,0328)». В других ячейках диапазона G2-G25 следует изменять численные индексы в обозначении ячейки при написании формулы на соответствующие.

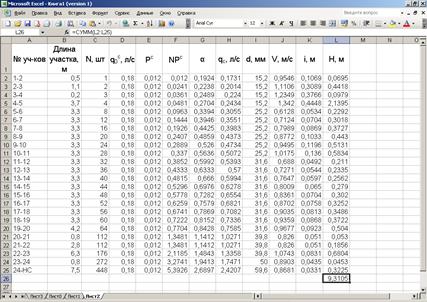

Расход холодной воды на участке

В нашем примере расход рассчитывается автоматически в столбце Н (диапазон Н2-Н25), для которого формула имеет вид (например для ячейки Н2) «=5*D2*G2».

Расчет параметров трубопровода на участке требует учета некоторых особенностей:

1. Подбор диаметра, скорости и потерь напора на 1 метр трубопровода должен проводиться для труб иностранного производства вручную с помощью таблиц, приведенных в данных методических указаниях. Для чего, ориентируясь на расход в каждой строке, вписывают принятые по расчетным таблицам перечисленные выше показатели. Методика подбора и интерполяции подробно описана в пособии [4].

2. Выполнение расчета с помощью формул производится в автоматическом режиме в зависимости от принятого материала труб.

3. При автоматическом расчете в графу «диаметр» в отличие от ручного расчета вносится не условный, а внутренний диаметр трубопровода.

Расчет в автоматическом режиме требует ввода еще двух групп формул:

1. В диапазон J2-J25 вносятся формулы для расчета средней скорости движения воды по участку, в следующем виде (например для ячейки J2) «=4 *H2*1000/(3,14*I2*I2)».

2. В диапазон К2-К25 заносятся расчетные формулы потерь напора на 1 метр длины трубопровода в зависимости от выбранного вида труб. В нашем примере для системы холодного водоснабжения здания применены пластмассовые трубы отечественного производства, что позволяет нам воспользоваться формулой (6) преобразуя ее в следующий вид (например для ячейки К2) «=0,001052*СТЕПЕНЬ(H2/1000;1,774)/СТЕПЕНЬ(I2/1000;4,774)».

Заполнение граф «V» и «i» в данном случае будет происходить автоматически при введении значения внутреннего диаметра трубопровода, следовательно, для определения оптимальных характеристик следует вводить диаметры исходя из значений величины скорости или потерь напора на единицу длины (1 м), а затем судить об их целесообразности.

Расчет потерь напора на участке независимо от способа определения параметров трубопровода, производится автоматически:

где кl – коэффициент, учитывающий потери напора на местные

i – потери напора на 1 метр трубопровода, м.вод.ст./м;

l – длина расчетного участка, м.

В нашем примере формула (26) для ячейки L2 принимает вид «=(1+0,3)*K2*B2», после чего необходимо выполнить заполнение всего диапазона L2-L25.

Определение суммарного гидравлического сопротивления всей сети холодного водоснабжения производиться суммированием потерь напора по всем участкам сети. Для этого в ячейке L 26 записываем «=СУММ(L2:L25)».

В результате правильного выполнения всех операций «лист 2» принимает вид, показанный на рис.5.3.

Рис. 5.3. Таблица гидравлического расчета сети холодного водоснабжения жилого дома

В случае необходимости корректировки суммарных потерь напора следует изменить диаметры на одном или нескольких участках, что в автоматическом режиме приведет к вычислению новых значений потерь напора на участках и суммарных потерь в системе.

1.СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. — М.,1986.

2. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства /Под ред. канд. техн. наук И.Г. Староверова – Ч.2. Водопровод и канализация. – Изд. 4-е. – М.;: Стройиздат, 1990.

3. Кедров В.С., Ловцов Е.Н. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник для вузов – М.: Стройиздат, 1989.

4. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1984.

5. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Павловского. – М.,1984.

6. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/Госстрой России. – М.:ГУП ЦПП, 2003. –128 с.

7. СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.- М.: Госстрой России, 2001.- 30 с.

8. Лысов В.А., Нечаева Л.И., Бутко А.В., Скрябин А.Ю., Шарков А.В., Бутко Д.А. Расчет систем внутренних водопроводов и канализации. Часть II: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2011.-60 с.