Оборотное водоснабжение ТЭЦ

В России на теплоэлектроцентралях часто внедряются системы оборотного водоснабжения. Они позволяют использовать нагретую воду в конденсаторе турбинных устройств. Оборотное водоснабжение на ТЭЦ применяется, когда нет возможности создать прямоточную циркуляционную сеть по экономическим или техническим причинам.

Варианты оборотных систем водоснабжения ТЭЦ

Оборотное водоснабжение теплоэлектроцентрали может быть выполнено с водохранилищем-охлодителем и градирнями. Первый вариант системы уже давно широко используется в российской энергетике. Второй вид оборотного водоснабжения ТЭЦ применяется чаще в районах, где отсутствуют водные ресурсы. Такие системы имеют более сложное исполнение. Для их реализации требуется существенное количество средств, значительная часть которых уходит на создание сооружений в виде башни, предназначенных для снижения температуры горячей воды по принципу испарительного охлаждения.

В качестве прудов-охладителей используются небольшие реки. Такие водоемы могут иметь переменный расход воды. В этом случае она задерживается с помощью плотины. Из источника вода поступает на теплообменный аппарат, где конденсируется пар, который уже отработал в турбине. Потом водная среда сбрасывается обратно в водоем, но на расстоянии, обеспечивающим снижение ее температуры от 8 до 12 градусов. Если источник имеет большую глубину, тогда слив воды может осуществляться рядом с забором. Однако в этом случае водная среда должна поступать на конденсатор из придонного слоя.

При организации циркуляционного оборотного водоснабжения ТЭЦ с градирнями не требуется использовать водоисточник, который находится рядом с теплоэлектроцентралью. Сегодня выполняется строительство открытых, вентиляторных и башенных сооружений. В них могут образовываться брызгальные, капельные или пленочные охлаждающие поверхности. При организации оборотного водоснабжения выполняется строительство смешанных, поперечноточных и противоточных градирен. Самый большой перепад температур создается в противоточных сооружениях. Однако в таких градирнях наблюдается существенный капельный унос.

Пример системы оборотного водоснабжения ТЭЦ

Вода в оборотной системе водоснабжения теплоэлектроцентрали используется для следующих целей:

- снижения температуры рабочей среды в системе маслоснабжения паротурбины и турбинных агрегатов;

- охлаждения воздушных масс в системе, которая охлаждает турбинный генератор;

- обмыва конвективных (тепловоспринимающих) поверхностей котельной установки;

- понижения температуры питательных насосных агрегатов.

При расчете общего количества воды на устройства, охлаждающие масло, принимается во внимание количество маслоохлодителей, которыми оснащен каждый турбинный агрегат. При этом учитывается резервное оборудование, использующееся в крайних случаях, например, когда работающие охладители масла не справляются с поставленными задачами. Другими словами, устройства не могут обеспечить требуемую температуру рабочей среды.

Насосные агрегаты для оборотного водоснабжения ТЭЦ подбираются с учетом сопротивления трубопроводной арматуры, труб и оборудования. При этом забор оборотной водной среды может выполняться из напорного водопровода, проложенного от охлаждающих сооружений (градирен). Использующиеся насосы предназначены для повышения давления воды, а также ее прокачки по трубопроводам. Обязательно нужно предусмотреть в системе резервный насосный агрегат.

Вода внутри теплоэлектроцентрали после подачи к котельному оборудованию собирается в коллекторе и по трубопроводу движется в цех с турбинами, где соединяется с циркуляционной средой, сливаемой из турбинных конденсаторов. После этого она перемещается в градирни. В системе также предусматривается резервная подача воды, очищенной механическим способом.

Методы решения проблем в системе оборотного водоснабжения ТЭЦ

Недостатком оборотного водоснабжения теплоэлектроцентрали является потеря воды. Для ее компенсации осуществляется подача добавочной водной среды. Она поступает из наземного водоема. При этом такая вода не очищается. Этот способ подпитки выгоден с экономической стороны. Однако нужно учитывать, что на поверхностях турбинных конденсаторов появляется накипь в виде отложений веществ, которые практически не растворяются. Если толщина этого слоя равна 1 мм, тогда расход топлива на станции увеличивается на 7%.

Такая проблема решается путем уменьшения солевой нагрузки на систему охлаждения, которая является частью оборотного водоснабжения ТЭЦ. Снижение количества соли достигается с помощью обработки добавочной водной среды на специальных установках. Решить проблему также позволяют мероприятия, которые препятствуют загрязнению турбинных конденсаторов органическими и минеральными отложениями.

Подготовка подпиточной воды осуществляется в несколько этапов. Сначала выполняется ее приготовление, чтобы в дальнейшем можно было провести обессоливание путем изменения жесткости с помощью едкого натрома, подкисления, катионирования, декарбонизации.

Осуществляется также приготовление обессоленной водной среды, которая используется для восполнения конденсата и пара. Этот процесс выполняется с помощью обратного осмоса и электрической деонизации. Еще проводится обеззараживание воды. В результате из нее удаляются бактерии и микроорганизмы. Для этого в системе оборотного водоснабжения используется

| Работаем по всей России | Контакты. Тел/ф + 7(812) 627-93-38; info@dc-region.ru | Автор G+ |

| Связаться с нами вы можете с 9.00 – 18.00 (пнд — пят). Наш специалист всегда ответит на Ваши вопросы и проконсультирует по возможным решениям тех или иных задач по телефону или по запросу на почту market@dc-region.ru. |  +7 (931) 350 04 34 +7 (931) 350 04 34 +7 (911) 088 95 67  +7 (963) 306 04 27 +7 (963) 306 04 27 |   по номеру +7 (911) 130 08 19 по номеру +7 (911) 130 08 19  Наш Skype: dc-region Наш Skype: dc-region  Наш Telegram по номеру: +7 (911) 130 08 19 Наш Telegram по номеру: +7 (911) 130 08 19 |

Мы в социальных сетях

Водный баланс электростанций

Оборотные системы технического водоснабжения

Прямоточные системы технического водоснабжения

Системы технического водоснабжения

Системы водоснабжения разделяются на следующие виды:

1) прямоточные (проточные) насосные и безнасосные;

3) смешанные, представляющие собой сочетание первых двух.

Наибольшее распространение получили прямоточные и оборотные системы. Что касается смешанных, а также безнасосных прямоточных систем водоснабжения, то они встречаются редко (при наличии особых местных условий).

При выборе системы и схемы технического водоснабжения необходимо учитывать следующие факторы:

1. Наличие достаточного источника водоснабжения вблизи электростанции, а также возможность его использования для целей технического водоснабжения.

2. Удаленность источника водоснабжения от электростанции и разница геодезических высот между среднегодовым уровнем воды в источнике и осью циркуляционных насосов. Большая разница геодезических высот может сделать экономически нецелесообразной прямоточную схему даже при расположении ТЭС вблизи крупного водоисточника.

3. Условия работы ТЭС, определяющие потребный расход в технической воде.

4. Качество воды в источнике. Техническая вода, поступающая на станцию, должна быть достаточно чистой, исключающей загрязнения и забивания конденсаторов турбин и других охладительных устройств. Температура воды в источнике не должна превышать 25–35

5. Плотность застройки вблизи промышленной электростанции. Этот фактор существенно влияет на выбор охладительных устройств при оборотной системе водоснабжения.

Прямоточное водоснабжение – технически наиболее совершенная и, как правило, экономичная система водоснабжения. В предшествующие годы она была самой распространенной для большинства строившихся КЭС и позволяла получать более глубокий вакуум в конденсаторах турбин по сравнению с другими системами водоснабжения. В настоящее время ее применение ограничено по техническим или экологическим условиям, необходимым для ее осуществления. Увеличение установленной мощности электростанций привело к росту количества теплоты, сбрасываемой с охлаждающей водой в источник прямоточного водоснабжения, поэтому стало сложнее соблюдать экологические требования не превышать температуру воды в реках более чем на 3–5

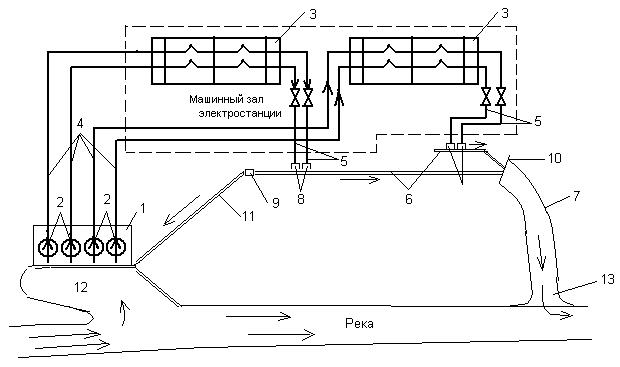

Рис. 11.7. Схема прямоточного водоснабжения:

1 – водоприемник и береговая насосная станция; 2 – циркуляционные насосы;

3 – конденсаторы; 4 – напорные водоводы; 5 – сливные водоводы; 6 – закрытые

отводящие каналы; 7 – открытый отводящий канал; 8 – сливной сифонный колодец;

9 – переключательный колодец; 10 – сооружение для регулирования уровня воды

в закрытом отводящем канале; 11 – трубопровод обогрева водозабора;

12 – водозаборный ковш; 13 – водосброс

Перед поступлением в насосы вода освобождается от крупных плавающих или взвешенных предметов в механических решетках, очищаемых специальными решеткоочистными машинами. После «грубой» очистки вода проходит через тонкие вращающиеся сетки, представляющие собой вертикальную бесконечную ленту, огибающую барабаны сверху и снизу. Сетки снабжены промывным струйным устройством, автоматически включающимся при их загрязнении.

На современных конденсационных электростанциях применяют, как правило, блочные схемы водоснабжения, т.е. подачу воды на каждый конденсатор или его половину осуществляют от одного насоса, при этом арматуру у насосов и перед конденсаторами не устанавливают (см. рис. 11.7). При централизованной схеме водоснабжения в насосной устанавливают не менее четырех циркуляционных насосов, работающих параллельно на общую сеть, что обеспечивается наличием обратных клапанов и задвижек на трубопроводах у насосов и задвижек на трубопроводах перед конденсаторами и после них.

Техническая вода после конденсаторов поступает в сливные каналы через сливные колодцы, что позволяет использовать известное из физики действие сифона. Сливной трубопровод погружают выходным сечением под уровень воды. Во время пуска системы из циркуляционных трубопроводов и трубной системы конденсатора пусковыми эжекторами циркуляционной системы отсасывают воздух. Сливная труба заполняется водой, и благодаря действию атмосферного давления на поверхность воды в колодце в трубе поддерживается столб воды

Сливные каналы подогретой технической воды, закрытые на территории электростанции и открытые за ее пределами, сливают воду в реку, озеро, море через водосброс, обеспечивающий допустимую разность температур сбрасываемой подогретой воды и воды в реке. Водоприемное устройство обычно совмещают со зданием береговой насосной. При заборе воды из рек с большим количеством влекомых наносов или внутриводного льда (шуги) в отдельных случаях перед водоприемным устройством сооружают водозаборный ковш. К водоприемному устройству зимой подводят часть нагретой технической воды для предохранения водных окон забора воды от обледенения.

Эффективным является применение на береговой насосной глубинного водозабора, что позволяет использовать «стратификацию» (разделение) слоев воды – более теплая вода располагается вверху течения, более холодная – внизу. Кроме понижения температуры охлаждающей воды

|

Выбор и определение параметров работы циркуляционных насосов зависят от принятой схемы их включения, от количества потребляемой охлаждающей воды. Общее давление, создаваемое насосом,

где

Мощность, потребляемую циркуляционными насосами, МВт, определяют по формуле

|

где

Доля расхода электроэнергии на прокачку охлаждающей воды для энергоблока (электростанции) равна:

|

Как видно из (11.7), расход электроэнергии на циркуляционные насосы больше всего зависит от кратности охлаждения m и общего давления насосов

В оборотных системах обязательным является наличие водоохладителя. Его функции могут выполнять водоем-охладитель, градирни или брызгальные бассейны.

Градирни – основной вид искусственного охладителя, широко распространенный на теплоэлектроцентралях и в настоящее время получающий все большее применение на конденсационных электростанциях.

Градирни применяют с естественной или искусственной вентиляцией. Градирня с естественной вентиляцией состоит из распределительных лотков, оросительного устройства, вытяжной башни и сборного бассейна. Схема оборотного водоснабжения с башенной градирней показана на рис. 11.8.

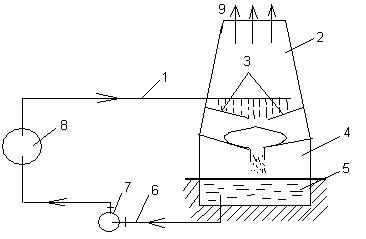

Рис. 11.8. Схема оборотного водоснабжения с башенной градирней:

1 – подвод воды в градирню; 2 – вытяжная башня; 3 – распределительные желоба; 4 – оросительное устройство; 5 – сборный бассейн охлажденной воды; 6 –отвод воды из сборного бассейна; 7 – циркуляционный насос; 8 – конденсатор; 9 – выход нагретого влажного воздуха

Нагретая в конденсаторах турбин вода насосом подается на распределительные лотки (желоба) градирни, находящиеся в верхней части оросительного устройства на высоте 6–9 м. Через отверстия в лотках вода вытекает струями, падает на тарелки (розетки) из пластмассы или фарфора, разбрызгивается и в виде капель спадает с одного бруска на другой. При этом вода частично под влиянием естественной тяги, создаваемой вытяжной башней высотой 30–35 м, отводится в атмосферу.

Охлажденная вода стекает в сборный бассейн, откуда циркуляционными насосами подается в конденсаторы турбин. Поскольку охлаждение воды происходит в каплях, такие градирни называют капельными.

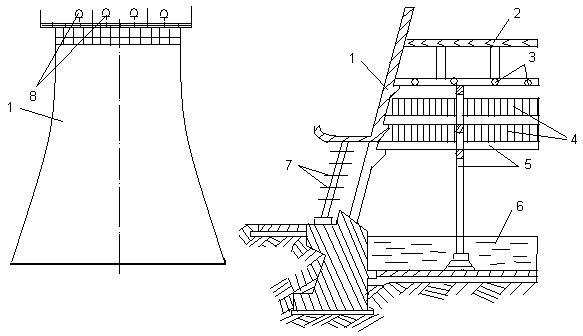

Большое распространение получили башенные противоточные градирни с естественной тягой пленочного типа (рис. 11.9.)

В оросительное устройство градирни под давлением циркуляционных насосов поступает подогретая в конденсаторах турбин охлаждающая вода. Современные градирни имеют систему водораспределения, где в качестве разбрызгивателей использованы преимущественно отражательные пластмассовые сопла с выходными отверстиями не менее 40 мм. Вода под давлением 15–18 кПа разбрызгивается над оросителем в виде дождя и стекает на его асбестоцементные или деревянные (из антисептированной древесины) листы. Оросительное устройство собрано в отдельные блоки. Состоящие из листов размером 1600×1200×6 мм и установленные на каркасе из сборного железобетона в два яруса по высоте (2×1200 мм). Расстояние между листами по горизонтали в свету 25 мм.

Рис. 11.9. Градирня противоточного типа с естественной тягой:

1 – вытяжная железобетонная башня гиперболоидной формы; 2 – водоуловитель;

3 – водораспределительные трубопроводы с разбрызгивающими соплами; 4 – щиты оросительного устройства пленочного типа; 5 – каркас оросителя; 6 – водосборный бассейн; 7 – воздухонаправляющие щиты

Водяная пленка, стекающая по стенкам оросителя, охлаждается вследствие испарения и соприкосновения с воздухом, входящим в оросительное устройство через окна. Нагретый и насыщенный водяными парами воздух отводится вверх под действием естественной тяги через вытяжную башню.

Башни выполняют либо железобетонными гиперболоидной формы, либо в виде многоугольника с металлическим наружным каркасом и обшивкой гофрированными листами из алюминиево-магниевого сплава АМг6-М. Охлажденная вода стекает в водосборный бассейн, откуда при температуре

Основной размер градирни – площадь оросительного устройства (в горизонтальном сечении). В крупных современных градирнях она составляет 4000–6400

Важным показателем работы градирни является плотность орошения, которая на современных противоточных градирнях с естественной тягой достигает 9–10

Вода в градирнях охлаждается в основном в результате испарения. Количество испаряемой влаги с учетом конвективного теплообмена составляет 1,5–2 %. В результате испарения солесодержание циркуляционной воды возрастает; для поддержания концентрации солей в допустимых пределах осуществляют продувку циркуляционной системы или применяют химическую обработку добавочной воды. Для предотвращения обрастания оросителей водорослями циркуляционную воду хлорируют.

Эксплуатации градирен в зимнее время уделяют серьезное внимание, так как расход охлаждающей воды уменьшается примерно втрое и возникает опасность обледенения градирен у входных окон воздуха. Чтобы не допустить этого, кроме прикрытия входных воздушных окон щитами применяют хорошо зарекомендовавшее себя секционирование градирен разделением площади орошения. Лучшие результаты достигнуты применением в градирне концентрических кольцевых зон подвода воды из конденсаторов турбин. Зимой теплая вода подается преимущественно в периферийную зону во избежание обмерзания градирни.

На крупных градирнях рекомендуется установка водоуловителей из блочных жалюзийных деревянных или пластмассовых пластин. Это мероприятие наряду с гравитационной сепарацией влаги в вытяжной башне снижает ее вынос за пределы градирен.

Схема технического водоснабжения с градирнями предусматривает обычно центральную насосную станцию, расположенную у постоянного торца машинного зала главного корпуса ТЭС. Охлажденная вода после градирен самотеком по железобетонным каналам поступает на вход циркуляционных насосов. Во избежание образования накипи в трубной системе конденсаторов циркуляционную воду подкисляют и добавляют в нее раствор гексаметафосфата. В насосных станциях современных крупных ТЭС с градирнями применяют как обычные центробежные, так и осевые вертикальные насосы, создающие давление воды в 2–2,5 МПа. Там же устанавливают и дополнительные насосы меньшей подачи для охлаждения технической водой газо- и маслоохладителей и другого вспомогательного оборудования станции (в основном в зимнее время, при уменьшении давления воды в системе).

На некоторых ТЭС, расположенных в безводных и маловодных районах применяют сухие градирни с поверхностными охладителями.

Градирни с искусственной вентиляцией отличаются тем, что воздух в них перемещается специальными вентиляторами, вследствие чего высокая вытяжная башня становится ненужной. Размеры и стоимость такой градирни значительно меньше, чем башенной с естественной вентиляцией, а эффект охлаждения значительно больше. Однако из-за дополнительного расхода электроэнергии на вентилятор возрастают эксплуатационные расходы.

При одной и той же мощности электростанции для размещения градирен требуется площадь в 2–3 раза меньше, чем для брызгального бассейна.

Общие потери воды от испарения и от продувки в установках с градирнями составляют 3–5 %.

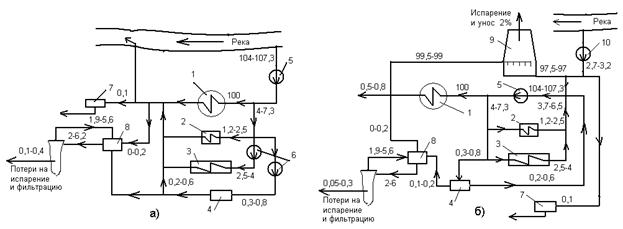

Баланс воды на электростанциях с прямоточным и оборотным водоснабжением при конденсационном режиме показан на рис. 11.6, а и б.

Рис.11.10. Схемы водного баланса конденсационной электростанции с прямоточной (а) и оборотной с градирнями (б) системами водоснабжения (все расходы и потери воды приведены в процентах расхода воды через конденсатор):

1 – конденсатор турбины; 2 – маслоохладители; 3 – охладители газа и воздуха; 4 – подшипники; 5 – циркуляционный насос; 6 – повысительные насосы; 7 – водоподготовка: 8 – гидрозолоудаление; 9 – градирни; 10 – насос добавочной воды

Схемы баланса воды при указанных системах водоснабжения отличаются одна от другой. В прямоточной системе на химводоочистку подается вода после конденсаторов турбин. Вода после охладителей масла, газа, воздуха и чистая вода после подшипников сбрасываются в отводящий тракт. В оборотной системе с градирнями эту воду возвращают в подводящий тракт перед циркуляционными насосами. На химводоочистку может подаваться свежая вода из источников водоснабжения или циркуляционная вода после конденсаторов. Потери в оборотном цикле гидрозолоудаления при всех системах водоснабжения восполняют замасленной водой после подшипников и сбросной водой после конденсаторов.

Общий расход свежей воды из реки при летнем режиме составляет в прямоточной системе 104–107 %, а в оборотной системе с градирнями – около 3% расхода воды через конденсаторы турбин.

Контрольные вопросы

1. На какие нужды расходуется техническая вода.

2. Принцип работы конденсатора.

3. Конструкция конденсаторов.

4. Какого типа бывают эжекторы.

5. Принцип работы пароструйного эжектора.

6. Схема включения эжектора с охладителем в тепловую схему турбоустановки.

7. Принцип работы водоструйного эжектора.

8. Зависимость температуры насыщения в конденсаторе от температуры охлаждающей воды.

9. Какого типа бывают системы технического водоснабжения?

10. Прямоточная система технического водоснабжения.

11. Оборотная система технического водоснабжения.

12. Водный баланс электростанции.

Раздел XII. ТОПЛИВНОЕ И ЗОЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет