Водопроводная сеть: назначение, виды, схемы внутренних водопроводов

Сети внутренних водопроводов состоят из магистральных и распределительных трубопроводов, подводок к водоразборным устройствам (рисунок ниже).

В зависимости от режима водопотребления и назначения здания, а также от технологических и противопожарных требований сети бывают:

- тупиковые — применяют в зданиях, где допускается перерыв в подаче воды в случае выхода из строя части или всей сети водопровода, в жилых, административных, а иногда и производственных зданиях;

- кольцевые — применяют в зданиях, где необходимо обеспечение надежного и бесперебойного снабжения водой потребителей (в многоэтажных зданиях, зданиях с противопожарным водопроводом, производственных зданиях и т.п.); их присоединяют к наружному водопроводу несколькими вводами, поэтому в случае отключения одного из них подача воды в здание не прекращается;

- комбинированные — состоят из кольцевых и тупиковых магистральных трубопроводов и применяются в крупных зданиях с большим разбросом водоразборных устройств;

- зонные — несколько сетей в одном здании, соединенных друг с другом или раздельных. Сети отдельных зон могут иметь самостоятельные вводы и установки для повышения напора;

- многозонные — применяются в отдельных зданиях (высотных).

В нижней точке сети (у арматуры) каждой зоны в целях обеспечения ее прочности гидростатический напор не должен превышать 60 м вод. ст. (0,6 МПа).

По расположению магистральных трубопроводов выделяют сети с нижней или верхней разводкой. При нижней разводке магистральные трубопроводы размещают в нижней части здания, а при верхней разводке — на чердаке или под потолком верхнего этажа. Устройство сети с верхней разводкой может быть дешевле, чем с нижней. В то же время при прокладке магистралей на неотапливаемом чердаке требуются дополнительные расходы на утепление трубопроводов.

Схема водопровода в санитарно-техническом узле 5-этажного жилого дома

На рисунке ниже в качестве примера приведена одна из возможных схем внутреннего водоснабжения здания с повысительной установкой.

Система внутреннего водопровода с кольцевой сетью и нижней разводкой

Схема сети внутреннего водопровода выбирается с учетом размещения водоразборных устройств в планах каждого этажа, режимов подачи и потребления воды, надежности снабжения потребителей водой, а также технико-экономической целесообразности. Особое внимание при проектировании уделяется рациональному размещению санитарно-технических приборов в здании. Например, санитарные узлы и водоразборную арматуру группируют поэтажно, располагая их друг над другом, трубопроводы прокладывают по кратчайшему пути.

Магистральные и распределительные трубопроводы

6.1 Схемы трассировки водопроводных сетей

Для транспортирования воды от источников к объектам водоснабжения служат магистральные трубопроводы (водоводы). Их выполняют из двух или более ниток трубопроводов, укладываемых параллельно друг другу. Для подачи воды непосредственно к местам ее потребления (жилым зданиям, цехам промышленных предприятий) служит распределительная водопроводная сеть. При трассировании линий водопроводной сети необходимо учитывать планировку объекта водоснабжения, размещение отдельных потребителей воды, рельеф местности и т. д.

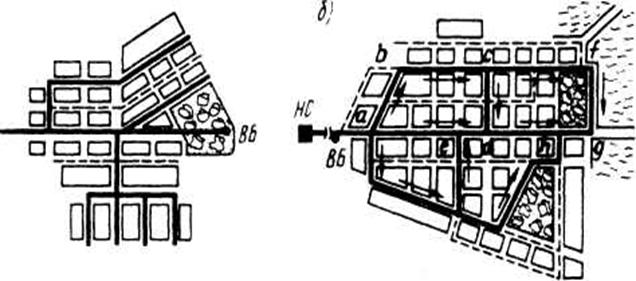

По конфигурации в плане различают водопроводные сети разветвленнные, или тупиковые (рисунок 21а), и кольцевые, или замкнутые (рисунок 20б). Разветвленные водопроводные сети выполняют для небольших объектов водоснабжения, допускающих перерывы в снабжении водой. Эти сети целесообразны при сосредоточенном потреблении воды в отдаленных друг от друга точках сети. Кольцевые водопроводные сетивыполняют при необходимости бесперебойного водоснабжения, что гарантируется в данном случае возможностью двустороннего питания водой любого потребителя. Протяженность и стоимость кольцевых сетей больше, чем разветвленных.

В хозяйственно-питьевых и производственных водопроводах, как правило, применяют кольцевые сети благодаря их способности обеспечивать бесперебойную подачу воды. В противопожарных водопроводах устройство кольцевой сети обязательно.

В водопроводной распределительной сети различают магистральные(главные) и распределительные (второстепенные) линии. Расчет проводят только для магистральных линий.

а — разветвленной; б — кольцевой; НС — насосная станция;

ВБ — водонапорная башня

Рисунок 21 — Схемы водопроводных сетей

При выборе трассы водоводов необходимо учитывать:

1. Водоводы по возможности следует прокладывать по наиболее возвышенным точкам территории. При соблюдении этих условий наличие достаточных свободных напоров в магистральной сети гарантирует создание достаточных напоров и в распределительной сети, располагаемой на более низких отметках рельефа.

2. Трассировку производить по кратчайшему расстоянию от водопитателя до сети.

3. Прокладку водоводов производить по территории с минимальным числом промышленных предприятий и вблизи автодорог для удобства его обслуживания.

4. Предусматривать возможность организации зоны санитарной охраны водовода, прокладку водовода в геологических условиях, обеспечивающих минимальные затраты на строительство в обход пониженных участков местности.

Разработку схемы распределительной сети населенных пунктов начинают с определения места расположения регулирующей емкости. Затем наносят на план основные линии сети с таким расчетом, чтобы они снабжали водой все жилые районы и промпредприятия.

Из числа линий, расположенных в направлении движения основной массы воды и подающих воду к регулирующим емкостям, назначают магистрали. Они должны быть равномерно распределены по территории населенного пункта, охватывая все наиболее крупные водопотребители.

Для надежности водоснабжения по основному направлению прокладывают не менее двух параллельных магистральных линий на расстоянии 400-800 м. К регулирующим емкостям должна быть предусмотрена подача воды не менее чем по двум линиям.4

6.2 Трубы и арматура, применяемые для устройства водопровода

Для устройства наружного водопровода применяют трубы чугунные, стальные, асбестовые, железобетонные, пластмассовые и др.

Чугунные раструбные трубы и фасонные части к ним изготовляют согласно ГОСТ 9583—75 трех классов — Л А, А и Б. Эти трубы отличаются друг от друга толщиной стенок и, следовательно, выдерживают различное давление.

Стыки раструбных соединений заделывают (конопатят) смоленнной или битумизированной прядью и чеканят асбесто-цементной смесью (30 % асбеста и 70 % цемента не ниже марки 400 по массе) с добавлением 10—12% воды по массе смеси. Стыки с асбестоцементной заделкой эластичны, хорошо сопротивляются вибрационным нагрузкам и надежны в эксплуатации. Можно заделывать стыки и резиновыми уплотнителями. Разработаны соединения чугунных труб на резиновых кольцах без чеканки.

Чугунные трубы с противокоррозионным покрытием, выполняемым на заводах, долговечны и наиболее широко применяются при устройстве водопроводов. Недостатком чугунных труб является плохое сопротивление динамическим нагрузкам и сравнительно большой расход металла.

В необходимых случаях для устройства наружных водопроводов применяют стальные трубы следующих сортаментов: электросварные прямошовные (ГОСТ 10704—91, ГОСТ 10706—76 и ГОСТ 10705—80) и со спиральным швом (ГОСТ 8696— 74); водогазопроводные по ГОСТ 3262—75 и др.

Соединения стальных труб осуществляют на сварке. Фасонные части к ним изготовляют из вырезаемых по шаблонам и свариваемых между собой отрезками труб.

С целью предохранения стальных труб от коррозии с наружной стороны их покрывают битумной или битумно-резиновой изоляцией, а также используют метод катодной защиты. Для транспортирования вод, сильно агрессивных по отношению к металлу, стальные трубы без устройства внутренней изоляции применять не следует.

Асбестоцементные водопроводные трубы (ГОСТ 539-80) изготовляют заводским способом на рабочее давление 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 МПа (соответственно марки BT6f BT9, ВТ12, ВТ15) диаметром до 500 мм. Асбестоцементные трубы прочны, стойки по отношению к коррозии, отличаются малой теплопроводностью, имеют небольшую массу и гладкие стенки. Недостаток асбестоцементных труб заключается в их малой сопротивляемости ударам и динамическим нагрузкам.

Соединения асбестоцементных труб осуществляют асбесто-цементными или металлическими муфтами с резиновыми кольцами.

Наиболее совершенное соединение асбестоцементных труб получается при применении самоуплотняющихся асбестоцементных муфт (САМ) и резиновых колец фигурного сечения.

Для устройства водопроводов применяют и железобетонные трубы диаметром 500—1600 мм. Такие трубы изготовляют, как правило, с предварительно напряженной арматурой.

В системах водоснабжения целесообразно применять и пластмассовые трубы. Однако они должны обеспечивать хранение качества воды в соответствии с ГОСТ 51233—98 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

Для внутренних и внешних сетей водоснабжения применяют пластмассовые напорные трубы из полиэтилена низкой плотности (ПНП) и полиэтилена высокой плотности (ПВП) по ГОСТ 18599-83 диаметром 10—1200 мм.

Возможно также применение напорных труб из непластифи-цированного поливинилхлорида (ПВХ), выпускаемых по ТУ 6-19-231—83 диаметром 10—315 мм, и напорных полипропиленовых труб, выпускаемых по ТУ 38-102-100—76 диаметром 32— 200 мм.

Пластмассовые трубы обладают рядом преимуществ. Они не подвергаются электрохимической коррозии. На внутренней поверхности этих труб практически не образуется отложений. Они легче металлических и других труб. Мала вероятность разрушения пластмассовых труб при замерзании в них воды. В них на 30 % меньше потери напора, чем в металлических трубах.

При выборе материала труб для устройства наружного водопровода необходимо всесторонне учитывать условия проектирования, в частности свойства транспортируемой воды, агрессивность подземных вод, геологические, гидрогеологические и климатические данные, требуемую механическую прочность и долговечность труб, экономические и санитарные соображения и др.

Для нормальной эксплуатации водопроводной сети на ней устанавливают следующую арматуру: запорно-регулирующую (задвижки и вентили), водоразборную (водоразборные колонки, краны, пожарные гидранты) и предохранительную (предохранительные клапаны и воздушные вантузы).

Задвижки служат для регулирования распределения расходов воды по сети и отключения участков сети для осмотра и ремонта. Применяемые на практике задвижки подразделяют на параллельные и клиновые. Оба типа могут быть с выдвижным и невыдвижным шпинделем.

Запорное устройство задвижки состоит из двух дисков / и односторонне скошенных клиньев 5 между ними. Вращением маховика 3, связанного со шпинделем 4, диски можно поднимать (открывать задвижку) и опускать (закрывать задвижку). При опускании дисков клинья раздвигаются и прижимают диски к гнездам 2, обеспечивая плотное закрытие задвижки.

В клиновой задвижке с выдвижным шпинделем запорное устройство состоит из одного круглого диска. Плотность закрытия задвижки обеспечивается клинообразной формой диска, вводимого в гнездо между наклонными уплотняющими кольцами корпуса.

Для облегчения открытия задвижек больших диаметров их снабжают обводными трубами. Открытие задвижки на обводной линии выравнивает давление по обеим сторонам диска и облегчает открытие основной задвижки.

Задвижки большого диаметра оборудуют электрическим или гидравлическим приводом. Это обеспечивает возможность дистанционного и автоматического управления задвижками.

В местах расположения задвижек на сети обычно устраивают смотровые колодцы. Иногда задвижки устанавливают без устройства колодца.

Водоснабжение поселков и зданий, не оборудованных внутренним водопроводом, осуществляется через водоразборные колонки. Давление в сети для нормального действия колонки должно быть не менее 0,1 МПа.

Для забора воды из сети с целью пожаротушения применяют г идранты Гидранты бывают подземные и наземные. При пользовании гидрантом на него навинчивают стендер, показанный на рис. П.34. При вращении рукоятки стендера опускается стержень гидранта и открывается связанный с ним шаровой клапан. Вода забирается через пожарные рукава, присоединяемые к штуцерам стендера.

Гидранты устанавливают в смотровых колодцах на фасонных частях (пожарных подставках). Расстояние между гидрантами на сети должно быть не более 150 м.

Скопление воздуха в водопроводной сети нарушает ее работу. Для выпуска воздуха в возвышенных точках сети устанавливают в а н т у з ы.

В пониженных местах сети устраивают выпуски, представляющие собой патрубки, примыкающие к нижней части труб. На выпусках устанавливают задвижки. Выпуски служат для опорожнения труб и отвода воды при промывке.

На водопроводной сети устанавливают также предохранительные клапаны, исключающие повышение давления сверх допустимого, обратные клапаны, допускающие движение воды только в одном направлении, и р е д у к-ционные клапаны, служащие для понижения давления на отдельных участках сети.

6.3 Устройство и испытания водопроводной сети

Важной составной частью проекта водопроводной сети является ее деталировка, представляющая собой схему сети, на которой условными обозначениями нанесены арматура и фасонные части. При составлении деталировки сети в первую очередь намечают места установки задвижек и гидрантов. Задвижки размещают таким образом, чтобы можно было выключать из работы отдельные участки сети без нарушения водоснабжения объектов, требующих бесперебойной подачи воды.

В местах установки арматуры и фасонных частей с фланцевыми соединениями устраивают смотровые колодцы. Размер их в плане определяется размерами арматуры и фасонных частей. Колодцы в плане могут выполняться круглыми и прямоугольными. Колодец состоит из основания, рабочей камеры и горловины, которая заканчивается чугунным люком с крышкой. Стенки камеры и горловина колодца могут выполняться из кирпича или сборного железобетона. При наличии подземных вод водонепроницаемость колодцев обеспечивается изоляцией днища и стенок. Особое внимание должно уделяться заделке мест прохода труб через стенки колодцев.

Под действием внутренних сил давления в трубопроводах возникают растягивающие усилия. На участках, прилегающих к поворотам линий, на ответвлениях и тупиковых участках эти усилия могут вызывать нарушение раструбных соединений (выход гладких концов труб из раструбов). Для исключения смещения и повреждения трубопроводов в смотровых колодцах или в грунте устанавливают упоры в направлении действия растягивающих усилий. Конструктивно упоры выполняют в виде бетонных, кирпичных или бутовых массивов.

Глубина заложения водопроводных труб зависит от глубины промерзания грунта, температуры воды в трубах и режима ее подачи,

от характера грунта и наличия растительного покрова, от наличия подземных вод, толщины снежного покрова и условий нагревания поверхности земли солнцем.

Глубина заложения водопроводных труб должна быть такой, чтобы исключалось замерзание в них воды. Для водоводов и магистральных трубопроводов со строго определенным режимом работы глубину заложения устанавливают на основании теплотехнических расчетов.

Глубина заложения труб, считая до их нижней образующей, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунта. Ориентировочно глубину заложения труб можно принимать равной: в северных районах — 3—3,5 м; в средней полосе — 2,5—3 м; в южных районах — 1—1,5 м.

Минимальную глубину заложения труб определяют из условия защиты их от воздействия внешних нагрузок и предохранения воды от нагревания в летнее время. Ориентировочно ее можно принять равной 1 м.

Водопроводные линии прокладывают соответственно рельефу местности с постоянной глубиной заложения. Трубам должен придаваться уклон, обеспечивающий опорожнение сети и выпуск воздуха из нее. Для этого в пониженных местах сети устраивают выпуски, а в возвышенных — вантузы.

Водопроводные линии следует прокладывать с учетом расположения других подземных сооружений. В городах и на промышленных предприятиях, имеющих большое количество подземных коммуникаций различного назначения, целесообразно прокладывать их в проходных или полупроходных коллекторах.

Под железнодорожными путями водопроводные линии обычно прокладывают в проходных каналах или в металлических футлярах — кожухах.

Пересечение водопроводных линий с реками целесообразно выполнять путем прокладки труб под дном реки — так называемым дюкером.

Приемка водопроводных линий в эксплуатацию должна сопровождаться:

1) проверкой соответствия выполненных работ проекту;

2) наружным осмотром трубопроводов и всех доступных элементов сооружений;

3) гидравлическим испытанием или проверкой актов на эти испытания;

4) промывкой и дезинфекцией или проверкой актов на эти работы и др.

Очень важно проверить соответствие уклонов уложенных трубопроводов проектным. С этой целью производят инструментально-контрольную проверку их профиля. Одновременно проверяют обеспеченность свободного удаления из трубопроводов воздуха и воды при их опорожнении.

Для проверки прочности трубопроводов и плотности их стыков проводят гидравлическое испытание. Напорные трубопроводы следует испытывать в два этапа:

первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями;

второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность, выполняемое после полной засыпки трубопровода.

Оба этапа испытания должны выполняться до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых следует устанавливать фланцевые заглушки.

Значение внутреннего испытательного давления и порядок проведения гидравлического испытания напорных трубопроводов на прочность и герметичность установлены СНиП 3.05.04— 85.

Напорный трубопровод признается выдержавшим предварительное и промежуточное испытания на герметичность, если расход подкаченной (утечки) воды не превышает допустимых значений.

После испытания перед пуском в эксплуатацию водопроводные линии должны быть подвергнуты промывке водой с большой скоростью (не менее 1 м/с). Линии хозяйственно-питьевых водопроводов, кроме того, подвергают дезинфекции раствором, содержащим 40 мг активного хлора на 1 л воды. Хлорная вода должна находиться в трубопроводе 1 сут.