- Отопление двухэтажного дома. Какие варианты существуют?

- Отопление с естественной циркуляцией

- Однотрубные системы отопления

- Отопление «Ленинградка»

- Альтернативные виды однотрубного отопления

- Двухтрубное отопление

- Тупиковая схема и «петля Тихельмана»

- Лучевая схема

- Отопление теплыми полами

- Отопление газовым котлом

- Какую схему отопления выбрать?

- Обвязка твердотопливного котла отопления схема: для частного дома, подключение и установка, с принудительной циркуляцией

- Обвязка с теплоаккумулятором

- Схема обвязки твердотопливного котла с тепловым аккумулятором

- Расчет теплоаккумулятора

- Схемы обвязки в системах с гидроразделителем

- Особенности твердотопливных котлов

- Подбор теплоаккумулятора

- Гравитационный контур

- Что такое теплоаккумулятор

- Для чего нужен

- Принцип работы

- Недостатки

- Как рассчитать требуемый объем теплоаккумулятора

- Схема с теплоаккумулятором

- Применение буферной емкости

- Обвязка твердотопливного котла и буферной емкости

- Как подключить буферный накопитель к котлу

- Зачем нужна буферная ёмкость для ТТ или электрокотла

- Утепление арматуры

Отопление двухэтажного дома. Какие варианты существуют?

Двухэтажные дома завоевали большую популярность на просторах нашей страны. Их ценят не только за комфорт, но и за рациональное использование земельной площади, экономию строительных материалов и относительную простоту возведения. В то же время, грамотно организовать отопление двухэтажного жилья — задача не из легких. Здесь есть свои тонкости и секреты, без знания которых дом будет отапливаться неравномерно или неэффективно. Давайте обсудим основные системы отопления, которые можно рассмотреть для двухэтажного дома.

Отопление с естественной циркуляцией

Особенностью системы отопления с естественной циркуляцией двухэтажного дома является отсутствие насоса, создающего давление в трубах. Движение воды обеспечивается законами гидравлики и термодинамики, для чего трубы устанавливают под определенным углом друг к другу на заданной высоте. Хоть эта система и обладает несколько меньшей тепловой эффективностью, она является полностью автономной, то есть не зависит от электропитания и не расходует дополнительную энергию.

Отопление с естественной циркуляцией двухэтажного дома может выполняться как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме. Достоинства и недостатки этих видов подробно рассмотрены ниже. Вот несколько особенностей, о которых нужно помнить при организации любого вида естественной циркуляции:

- потребуются трубы большого диаметра, в противном случае движение воды будет затруднено;

- недопустимо использование расширительных баков закрытого типа — это влечет создание избыточного давления и самотеком система уже работать не будет;

- в качестве места расположения расширительного бака выбирают наивысшую точку трубопровода, в то время как котел располагают внизу, чаще всего — несколько ниже обратной магистрали.

При монтаже системы с естественной циркуляцией в двухэтажном доме неизбежен значительный перерасход материалов и снижение теплоотдачи. Подобные сложности оправданы лишь в одном случае — когда слишком велик риск перебое с электроэнергией в холодное время года.

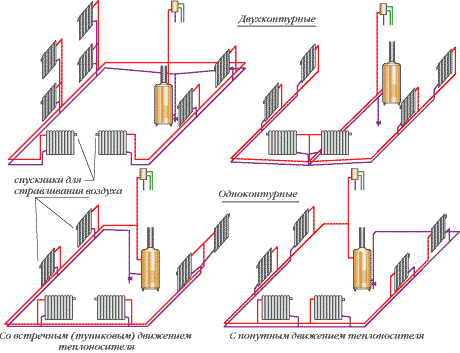

Однотрубные системы отопления

Под однотрубной системой отопления двухэтажного дома понимается комплекс радиаторов, использующих для приема горячего теплоносителя и сброса остывшего одну и ту же магистраль. Это позволяет существенно экономить на материалах, однако влечет ряд недостатков:

- требуется повышенная мощность котла;

- температура воды в магистралях последовательно снижается от радиатора к радиатору;

- каждый следующий радиатор должен иметь больше секций, чем предыдущий (что является следствием предыдущего пункта).

Таким образом, реализация однотрубных схем имеет смысл лишь в регионах с относительно мягким климатом для отопления небольших домов.

Отопление «Ленинградка»

Как несложно догадаться, эта схема отопления была разработана в Советском Союзе и повсеместно внедрялась в небольших зданиях северной столицы. Основой «ленинградки» является одна общая магистраль, идущая по периметру помещений ниже уровня установки радиаторов. Патрубки врезаются в нее сверху, а для перенаправления потока теплоносителя под каждым радиатором выполняют сужение трубы или устанавливают регулирующий вентиль.

Возможна как естественная, так и принудительная циркуляция. В первом случае рекомендуется устанавливать не более четырех радиаторов, во втором — не более шести. Подключение семи-восьми радиаторов возможно лишь после точных инженерных расчетов, при большем количестве потребителей тепла система считается неэффективной.

Альтернативные виды однотрубного отопления

Дальнейшей эволюцией «ленинградки» можно считать системы с разрывами магистрали и подрадиаторными перетяжками, которые играют роль «узких мест», перенаправляя поток жидкости. Это позволяет упростить основную магистраль, избавившись от сужений и вентилей, а также располагать радиаторы вдали от зоны прокладки основных труб. При достаточной мощности нагнетающего насоса в циклах принудительной циркуляции возможно некоторое увеличение отапливаемых площадей.

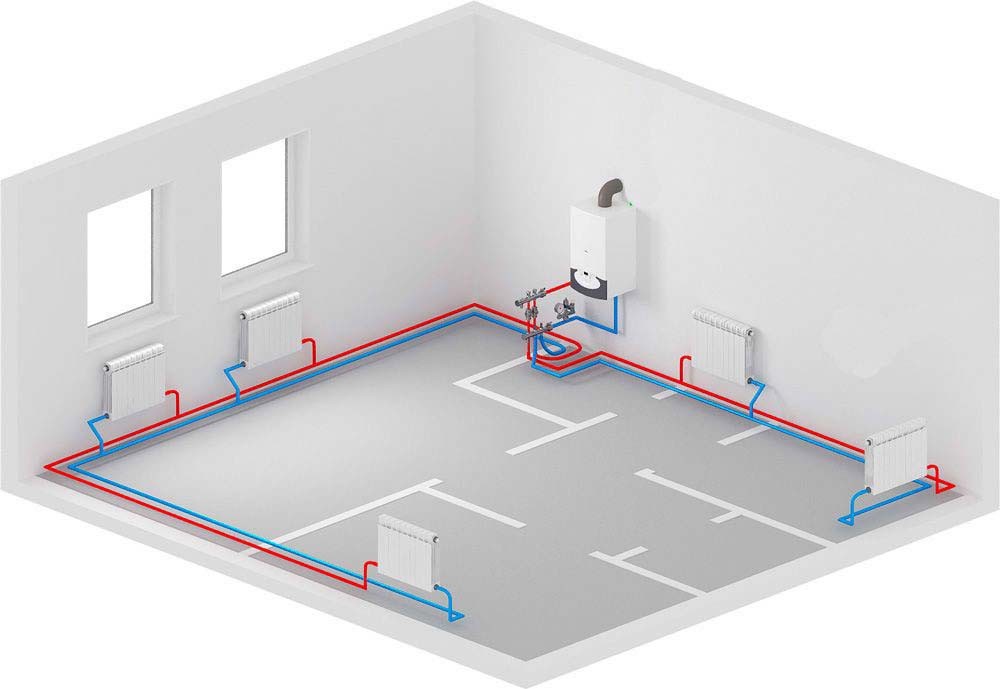

Двухтрубное отопление

Двухтрубная система отопления нашла применение в крупных двухэтажных домах, так как имеет значительно меньшие теплопотери от радиатора к радиатору. В структуру системы входят две основные магистрали: горячая и холодная. По первой нагретая жидкость подается к потребителям тепла, во вторую сбрасывается остывший теплоноситель. При этом магистрали не имеют никакой прямой связи друг с другом.

Расширительный бак устанавливается на отдельном первичном ответвлении горячей магистрали значительно выше трубопроводов. Обычно выбираются модели закрытого типа. Перед радиаторами могут врезаться вентили, позволяющие выборочно отключать от отопления отдельные комнаты, однако перекрытие слишком большого количества вентилей может привести к избыточному давлению и течам, особенно — в системах с принудительной циркуляцией и при неправильно проделанных тепловых расчетах.

Тупиковая схема и «петля Тихельмана»

Изначально все системы двухтрубного отопления работали по прямой тупиковой схеме. Это означало, что радиатор, первым получивший горячий теплоноситель, первым же и отдает остывший, что влечет последовательную потерю давления в радиаторах и снижение их эффективности. Пусть и не такое значительное, как при однотрубной компоновке. Тупиковая схема до сих пор применяется для отопления небольших зданий, так как требует значительно меньшего расхода материалов при монтаже и не так требовательна к мощности насоса.

Решение проблемы падения давления предложил инженер Альберт Тихельман. Он разработал реверсивную систему обратной подачи теплоносителя или, проще, обратную петлю. Таким образом, радиатор, первым получивший теплоноситель, сбрасывал его последним, а последний установленный радиатор сливал остывшую жидкость раньше, чем остальные. При этом, разумеется, вдвое увеличилась длина обратной магистрали. Тупиковая схема хорошо подходит для отопления двухэтажного дома.

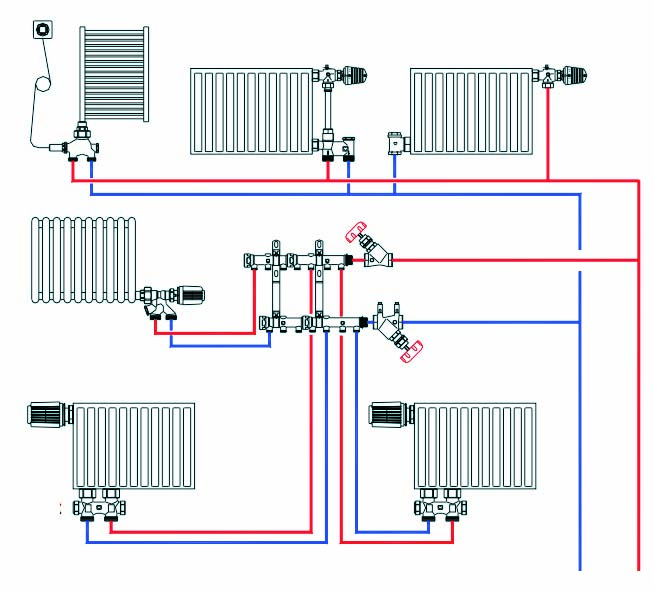

Лучевая схема

Другой ветвью эволюции тупиковой системы отопления стала так называемая лучевая схема. Она предполагает наличие дополнительного узла — распределительного коллектора. Он необходим для разведения первичных и обратных магистралей к каждому радиатору в отдельности, что обеспечивает циркуляцию жидкости с равной температурой и равным давлением во всех элементах системы.

Дальнейшее усложнение отопительной системы по сравнению с тупиковыми и петличной схемами привело к еще большему расходу труб при прокладке магистралей. Тем не менее, это окупается высокой эффективностью. Требования к расширительному баку и нагнетающему насосу те же, что и в «петле Тихельмана».

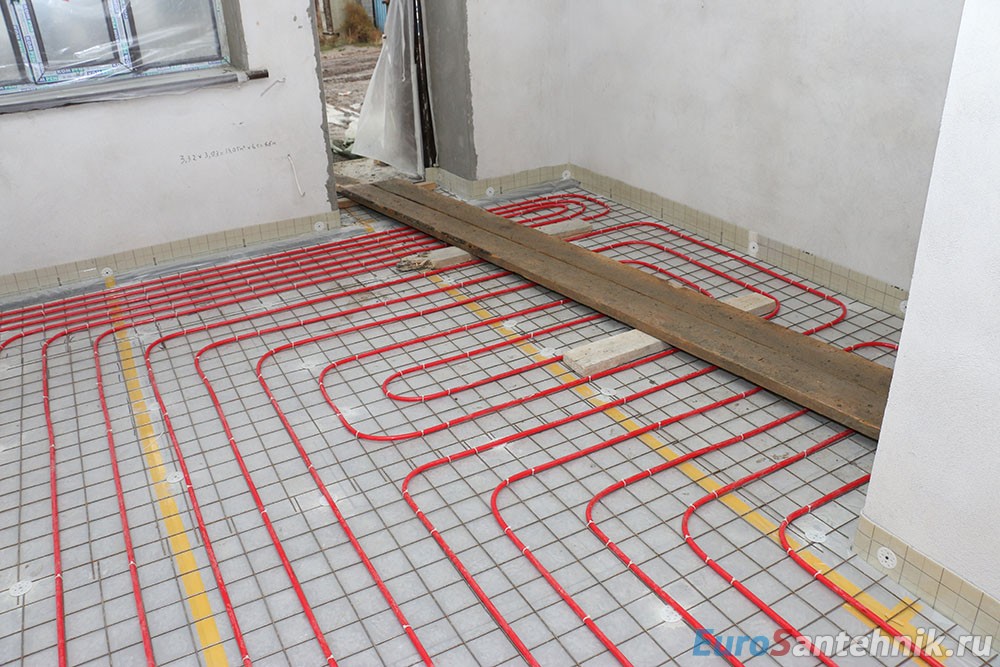

Отопление теплыми полами

Главная «фишка» теплого пола — установка одного крупного, но маломощного «радиатора» в подпольное пространство, вместо использования системы стандартных навесных радиаторов. Это обеспечивает более равномерное распределение тепла, повышает комфорт в помещении и, при грамотной реализации системы, снижает энергозатраты. Однако и теплый пол не лишен своих недостатков. К ним можно отнести:

- длительное время прогрева полностью остывшего помещения;

- возможность возникновения конденсата ввиду почти полной изолированности от внешних факторов;

- сложности расчета и монтажа системы.

В ходе недавних исследований отмечено, что помещение с теплым полом при прочих равных факторов можно прогревать до температуры на 2ºC ниже, чем помещение с классическим отоплением, и это никак не скажется на комфорте человека. Один этот факт позволяет экономить до 10-15% энергии.

Сегодня довольно часто теплый пол применяют в отоплениидвухэтажного дома. Система может выступать в качестве основной, но для этого важно сделать все теплотехнические расчеты.

Отопление газовым котлом

Газовые котлы являются основным источником энергии в большинстве современных отопительных систем. Они гарантируют высокую производительность при относительно низких энергозатратах, отличаются высокой надежностью и безопасностью, конечно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Тем не менее, в последние годы отмечается тенденция постоянного роста цен на природный газ, что вскоре приравняет удельные расходы на его приобретение с расходами на содержание электрической отопительной системы. А двухэтажные дома чаще всего строятся с большими площадями. До тех пор, пока сохраняется доступность газа, топить свой двухэтажный дом рекомендуем газовым котлом.

Какую схему отопления выбрать?

При выборе конкретного типа отопительной системы следует руководствоваться, в первую очередь, характеристиками здания, обращать внимание на доступность электричества и финансовых возможностей.. Если у Вас есть инженерные документы, загляните в них, как правило, так указаны все нужные цифры. В противном случае придется выполнять все измерения самостоятельно. Необходимый минимум — площадь пола, объем помещения, толщина и материал несущих стен и перегородок.

После этого стоит проанализировать климатические особенности региона, стоимость и доступность различных видов энергии. На основе этих данных осуществляется первичный выбор вариантов организации отопления, после чего просчитываются планируемые затраты на их приобретение и монтаж, а также будущее содержание. Именно экономические показатели, как краткосрочные, так и стратегические, являются решающими при выборе конкретного вида отопления.

Если с финансами наблюдаются сложности, наличие света нестабильно, а из энергоносителей только уголь, то возможно стоит смотреть в сторону простых однотрубных систем отопления. Если есть газ, стабильная подача света и позволяют финансы, то можно смотреть в сторону двухтрубных и лучевых систем отопления двухэтажного дома.

Обвязка твердотопливного котла отопления схема: для частного дома, подключение и установка, с принудительной циркуляцией

Обвязка с теплоаккумулятором

Чтобы твердотопливный агрегат работал в оптимальном режиме и его КПД приближался к паспортным значениям, необходимо использовать буферную емкость, которая служит аккумулятором излишков тепловой энергии, остающихся после нагревания теплоносителя в отопительном контуре до рабочих температур.

Если котел на дровах или угле работает без теплоаккумулятора, тягу приходится уменьшать, чтобы дрова не горели слишком жарко и теплоноситель не перегревался. Но из-за недостатка кислорода образуется повышенное количество угарного газа, который попадает в атмосферу. В передовых европейских странах по этой причине запрещается эксплуатировать твердотопливные обогреватели без монтажа буферной емкости.

Установка теплоаккумулятора имеет и еще одно преимущество: топливо, сгорающее при оптимальной подаче кислорода, отдает максимум тепловой энергии, и ее излишки не улетают в дымовую трубу, а накапливаются в буферной емкости. Это позволяет поддерживать высокую температуру теплоносителя в контуре отопления в течение нескольких часов после прогорания закладки топлива.

Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором предусматривает подсоединение буферной емкости следующим образом:

Чтобы управлять температурой теплоносителя, который подается в радиаторы, предусмотрена установка второго трехходового клапана и второго циркуляционного насоса на линии подачи после подключенного к системе бака-теплоаккумулятора.

Время остывания теплоносителя в системе с теплоаккумулятором после затухания котла зависит от объема резервуара и температуры нагрева. Для частного дома площадью 150-200 кв. м требуется буферная емкость объемом от 1 куб. м. Можно приобрести готовый теплоаккумулятор подходящего объема или изготовить его самостоятельно – он представляет собой прямоугольную или цилиндрическую емкость из стального листа, снабженную надежной теплоизоляцией.

Схема обвязки твердотопливного котла с тепловым аккумулятором

Фактически это та же обвязка твердотопливного котла отопления. Схема с теплоаккумулятором добавляет сюда сам тепловой аккумулятор и трехходовой клапан подмеса.

Если мы используем такую схему, то стоит также прояснить еще 3 момента в дополнение к тем, что были уже описаны для стандартной ТТ схемы:

- Основная функция трехходового узла подмеса – следить за температурой в системе отопления и добавлять в нее горячую воду из теплоаккумулятора.

- Чтобы нагревать объем воды в тепловом аккумуляторе, нужно использовать твердотопливный котел избыточной мощности.

- Объем теплового аккумулятора подбирается исходя из объема внутренних помещений дома и степени его утепленности.

Итак, если вы хотите нагревать теплоаккумулятор ТТ котлом примерно номинальной мощности, то вас ждет разочарование. Скажем для дома в 200 квадратных метров вы поставили ТТ котел на 20 киловатт и к нему теплоаккумулятор на 2,5 тонны, то есть объемом на 2 500 литров или 2,5 кубометра.

Мощности твердотопливного котла с такими характеристиками хватит, чтобы отапливать хорошо утепленный дом указанной площади. Но не хватит, чтобы одновременно отапливать дом и еще нагревать теплоноситель в теплоаккумуляторе.

Примечание. Вообще-то, нагреть ТА можно будет и ТТ котлом в 20 кВт. Но если котлом в 60 кВт вы нагреете такой объем за один подход, то 20-тикиловаттный котел вам придется «жарить» круглые сутки.

Расчет теплоаккумулятора

Чтобы правильно рассчитать необходимую емкость теплоаккумулятора лучше всего обратиться к опытному специалисту. Но в то же время есть методики для расчета, по которым можно приблизительно рассчитать емкость буферного устройства, чтобы как-то сориентироваться, какой по мощности приобретать котел, и определиться с расположением теплового накопителя и размерами котельной.

Есть два метода расчета:

- простой, основанный на практике специалистов;

- по формуле.

Исходя из многолетнего приобретенного опыта, специалисты пришли к мнению, что на 1 кВт мощности котла необходимо 25-50 литров объема теплогенератора. Истина находится где-то посередине. Поставить меньшего объема накопитель, котел будет работать с меньшим КПД, если возьмешь большего объема — дома будет холодно, так как теплонагреватель будет только аккумулировать тепло, а в системе будет его не хватать.

По формуле емкость рассчитывается так: Q = mc (T2-T1), где:

- Q — количество накопленного тепла,

- m — объем воды в емкости,

- c — удельная теплоемкость, равная 4200 Дж/(кг·К) ,

- Т2 и Т1 — показатели температур воды на входе и обратке.

Схемы обвязки в системах с гидроразделителем

В более сложных системах, включающих в себя несколько контуров ( ветвей) часто используют схемы обвязки твердотопливных котлов с гидравлическим разделителем, в виде цилиндрической емкости, в верхнюю часть которой подается нагретый теплоноситель, а в нижнюю – охлажденная жидкость из системы. Из верхней части гидроразделителя вода подается на гребенку (коллектор) и распределяется между контурами, а из нижней – на приемный патрубок котла. Такие схемы, как правило, используют для закрытых систем с принудительной или комбинированной циркуляцией. Ниже представлены два возможных варианта.

Рис.3 Схема обвязки котла с гидроразделителем (вариант 1)

На рис.3: 1 — котел; 2 — подающая труба; 3 — блок безопасности; 4 — кран; 5 — воздушный клапан; 6 — гидроразделитель; 7 — обратная труба; 8 — циркуляционный насос; 9 — фильтр; 10,11 — краны для слива и подачи воды; 12 — мембранный бак.

Рис.4 Схема обвязки с гидроразделителем (вариант 2)

На рис.4 : 1 — котел; 2 — дымовая труба; 3 — нагретая вода; 4 — блок безопасности; 5 — кран; 6 — воздушный клапан; 7 — циркуляционный насос; 8 — трехходовой термовентиль; 9 — гидроразделитель; 10 — «обратка»; 11 — мембранный бак; 12 — подача холодной воды в систему; 13 — сливной кран; 14 — бойлер; 15 — теплый пол.

Особенности твердотопливных котлов

Отличие твёрдотопливного теплогенератора от котлов, работающих на других энергоносителях, базируется на особенностях горения древесины, угля и иных видов твердого топлива.

1. Инерционность. Твердое топливо, разгоревшееся в камере сгорания, невозможно резко затушить, поэтому всегда сохраняется риск перегрева теплоносителя. Вскипание воды в рубашке котла ведет к скачкообразному повышению давления в системе и ее разгерметизации. Чтобы избежать аварийной ситуации в обвязку твердотопливного котла в обязательном порядке включают автоматический клапан, предназначенный для сброса давления.

По причине инерционности сложнее управлять нагревом теплоносителя – после срабатывания термостата задвижка перекрывается, уменьшая поток воздуха в камеру сгорания, но какое-то время горение продолжается в прежнем режиме и температура жидкости в контуре успевает подняться еще как минимум на 2-3 градуса прежде чем стабилизироваться.

2. Конденсация влаги в топливнике. Конденсат образуется в случае, если в водяную рубашку агрегата поступает сильно остывший теплоноситель с температурой ниже 50 градусов. Выпадение конденсата чревато быстрой коррозией металла, из которого изготовлены стенки камеры сгорания, поскольку эта влага представляет собой агрессивную среду. Кроме того, конденсат, смешанный с пеплом, образует клейкую субстанцию, которую трудно счистить с внутренней поверхности топки.

Схема подключения твердотопливного котла должна включать смесительный узел, благодаря которому в остывший теплоноситель обратки подмешивается нагретая котлом жидкость.

Подбор теплоаккумулятора

Остальные критерии выбора емкости не столь важны и в основном касаются разных опций. Одна из них – встроенный змеевик, нагревающий воду для хозяйственных нужд. Может оказаться полезной, если нет других средств подогрева, но для больших расходов в сети ГВС этот способ точно не подойдет. Кроме того, теплообменник отнимет часть «заряда» теплоаккумулятора, уменьшив время автономной работы отопления.

Полезная опция – встроенный в верхнюю часть бака ТЭН, способный поддерживать температуру теплоносителя на определенном уровне. Благодаря электрическому подогреву система не разморозится в случае аварии и даже сможет обогревать дом какое-то время после того, как аккумулятор «разрядился», а котел еще не запущен.

Второй змеевик для подключения гелиосистемы полезен лишь в южных регионах, где солнечная активность позволит загрузить теплоаккумулятор

А вот на что стоит обратить внимание при подборе, так это рабочее давление резервуара. Надо учитывать, что большинство твердотопливных котлов рассчитано на давление в рубашке до 3 Бар, значит, и буферная емкость должна спокойно выдерживать столько же

Гравитационный контур

Рассмотрим контур с естественной циркуляцией — гравитационный. При составлении плана избегаем изгибов, стараемся минимализировать количество колен, чтобы не создавать лишних сопротивлений. Исходя из размеров патрубков используемого котла подбираем диаметр труб для контура. Стандартный вариант — не более 1,5 дюймов.

Теплоноситель циркулирует внутри гравитационного контура без помощи насоса за счет создаваемой разницы температур. В случае, если из-за отключения электричества или по другой причине циркуляция горячей воды остановится, твердотопливный котел закипит. Чтобы избежать этой опасной ситуации используется дополнительный гравитационный контур — с целью предупредить аварию в случае остановки насоса.

Иногда температура твердотопливного котла возрастает и может превысить границу в 100 градусов. По этой причине контур обвязываем из металлических труб. Добавляем в намеченный контур насос. Для этого планируем обходной путь, где устанавливаем предохранительный лепестковый обратный клапан на выделенный участок гравитационного контура. Выбираем клапан, обладающий минимальным сопротивлением. Переходник со стандартным сопротивлением может препятствовать циркуляции теплоносителя.

В штатном режиме циркуляционный насос создает давление на клапан, поддерживая его в закрытом состоянии. При этом вода беспрепятственно циркулирует по обычному пути. В момент остановки насоса котел продолжает нагревать воду, но встроенный клапан сработает и не пропустит воду по основному кругу.

Что такое теплоаккумулятор

Но при эксплуатации агрегата на твердом топливе придется столкнуться с проблемой неоднородности получения тепловой энергии. Пока котел работает — дома тепло или даже жарко. Закончилось топливо – в доме становится холодно. Половина полученного тепла уходит в атмосферу, да и подкладывать дрова приходится часто. Поэтому задумались о том, чтобы сохранять избыточное тепло, а потом потихоньку отдавать его в систему отопления.

Эту проблему и решают, когда начинают эксплуатировать твердотопливный котел с теплоаккумулятором.

В странах Европы запрещено применение агрегатов тепловой энергии без буферной емкости, чтобы не было выбросов угарного газа в атмосферу.

Теплоаккумулятор — это емкость, чаще всего круглая цилиндрическая, наполненная водой, в зависимости от предназначения бывает разных модификаций.

В производственный вариант входят:

- основной корпус, который изготавливается из различных сплавов стали или из нержавейки;

- слой изоляции из базальтовой или минеральной ваты или пенополиуретана толщиной не менее 50 мм;

- наружная обшивка изготавливается или из окрашенного тонкого листового металла, или из чехла из полимерного материала;

- в основную емкость врезают патрубки для подвода и отвода теплоносителя;

- в более дорогих моделях внутри устанавливают змеевик для подогрева воды;

- термометр и манометр служат для контроля за температурой и давлением.

Иногда в тепловой аккумулятор встраивают блок электрических тенов с датчиками и подсоединяют солнечные батареи — это создает дополнительный комфорт при его использовании.

Цены на эти варианты высокие, поэтому народные умельцы чаще всего изготавливают буферные емкости своими руками.

Для чего нужен

Спектр применения аккумулятора тепловой энергии очень широк и определяется согласно модификации и применяемого вместе с ним оборудования.

Самое главное его предназначение:

- накопить как можно больше тепла, а потом, когда закончится топливо в основном теплогенераторе, отдать его в систему отопления;

- предотвращать резкие перепады температуры в системе, тем самым не допускать появления конденсата в котле.

Более современные и дорогие позволяют создать больший комфорт и больше возможностей:

- горячее водоснабжение в доме;

- использовать его вместо электрокотла, если установить в него электрические нагреватели.

Принцип работы

Перед первым использованием рекомендуется изучить схему работы котла и емкости.

Система работает так:

- Затопили котел.

- Нагретая вода попадает в теплогенератор, как бы заряжает его.

- Циркуляционный насос, установленный за емкостью, по трубопроводу, вмонтированному в верхнюю ее часть, доставляет теплоноситель к трубам отопления.

- Возвращаясь, остывшая вода поступает в нижнюю часть теплогенератора.

- Затем она поступает в котел.

- Закончилось топливо — потух котел.

- В работу вступает теплогенератор: при помощи циркуляционного насоса из верхней горячей зоны постепенно разносит сохраненное тепло по трубам и радиаторам.

Второй насос снабжают комнатным датчиком температуры, который при необходимости может отключить его, если температура превысит установленную для него температуру. Тогда котел будет нагревать только теплоаккумулятор. При понижении температуры воздуха в комнатах, включается насос, и вода снова будет нагревать батареи.

Применение аккумулятора тепловой энергии позволяет хозяину домовладения удовлетворить все его запросы.

Недостатки

У связки теплового нагревателя с тепловым накопителем недостатки, конечно, есть, но со временем покупатель поймет, что вложенные средства были потрачены не зря.

Как рассчитать требуемый объем теплоаккумулятора

Слишком большой или слишком маленький резервуар для накопления тепла в виде нагретого теплоносителя– это неэффективное решение, поэтому требуемый объем резервуара подлежит математическому расчету, точные результаты которого получить сложно из-за приблизительных первоначальных данных – тепловых потерь в помещении, свойств утеплителя стен и фундамента дома, теплоизолирующих качеств стройматериалов стен, перекрытий и перегородок, этих же параметров оконных и дверных проемов. Но приблизительно провести расчет теплоаккумулятора все же можно, и рассчитан такой прием именно на незнание точных тепловых потерь здания, тем более, если его только предстоит построить.

Выбор размеров и объема резервуара под тепловой аккумулятор можно сделать, отталкиваясь от следующих параметров:

- Общая площадь отапливаемых помещений;

- Тепловая мощность нагревательного оборудования.

Эти два параметра и определяют объем ТА.

Допустим, необходимо вычислить объем теплового аккумулятора для отопительной системы, исходя из отапливаемой площади помещения. Формула для расчета простая: площадь в квадратных метрах умножается на четыре (Sx 4). Например, для дома общей отапливаемой площадью 50 м2 потребуется резервуар на 200 литров. При таком объеме ТА, как показывает практика, загружать котле твердым топливом можно всего одни раз в сутки. Это – очень хорошая экономия и очень хороший КПД.

Знающие хозяева скажут, что можно просто установить пиролизный котел, который будет работать так же. Но работа такого котла немного сложнее и менее эффективна, так как:

- Сначала топливо возгорается и разгорается;

- Затем ограничивается подача воздуха;

- Последним активируется тление топлива (пиролиз).

При возгорании топлива температура теплоносителя резко возрастает, а пиролизный процесс поддерживает ее на заданном уровне, причем во время протекания пиролиза много тепловой энергии просто исчезает в трубу дымохода, не обогревая почти ничего. Еще один минус – при на пиках разогрева теплоноситель может закипать и выплескиваться из расширительного бачка, а при использовании ПВХ труб для разводки отопления они быстрее выходят из строя от высокой температуры.

Схема с теплоаккумулятором

В ряде стран Евросоюза введены правила, согласно которым схемы подключения твердотопливных котлов в систему отопления обязательно должны включать в себя теплоаккумулятор. Без него эксплуатация таких отопителей просто запрещена. Причина – в высоком содержании угарного газа (СО) в выбросах во время ограничения подачи кислорода в топку для уменьшения интенсивности горения.

При нормальном доступе воздуха образуется безвредный углекислый газ (СО2), поэтому топка должна функционировать на полную мощность, отдавая энергию теплоаккумулятору. Тогда содержание СО не будет превышать экологические нормы. На постсоветском пространстве таких требований пока что нет, соответственно, мы продолжаем перекрывать доступ воздуха с целью добиться медленного тления древесины, например, в котле длительного горения.

Теплоаккумуляторы имеются в продаже как готовое изделие, хотя многие умельцы делают их самостоятельно. По большому счету, это бак, покрытый слоем теплоизоляции. В заводском исполнении может иметь встроенный контур ГВС и ТЭН для подогрева воды. Такое решение позволяет накапливать тепло от дровяного котла, а в моменты его простоя – обеспечивать обогрев дома в течение какого-то времени. Схема соединения котла с теплоаккумулятором показана на рисунке:

Применение буферной емкости

Схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором не отличается широким распространением. Она довольно громоздкая, но позволяет обеспечить более корректную работу отопления. Ее преимущества:

- Стабилизация температуры в системе за счет повышенного объема воды в контуре;

- Возможность снижения количества подходов для закладки горючего в топку котла за счет аккумуляции избыточного количества тепла в баке-аккумуляторе;

- Возможность аккумуляции явно лишних избытков тепловой энергии при использовании слишком мощного котла или избыточной закладки дров.

Схема с теплоаккумулятором имеет один недостаток – необходимо выделить место под само устройство. Объем используемой емкости достигает нескольких сотен литров, поэтому для размещения бака понадобится свободное пространство.

Существует множество схем подключения буферных емкостей. Самые простые из них подразумевают применение одного и того же теплоносителя в котле и в отопительной системе. Более эффективная схема – с применением трехходового клапана с термостатом, чем обеспечивается более равномерный и экономный расход тепловой энергии из буферной емкости.

Также применяются схемы с двумя контурами. В этом случае теплоаккумуляторы систем отопления оснащаются теплообменниками, подключаемыми к твердотопливным котлам. Теплообменники нагревают воду в баке, которая является теплоносителем контура отопления. Этот вариант отличается своей экономичностью и более равномерным нагревом.

Данная схема с буферной емкостью является щадящей для твердотопливных котлов, которые не рассчитаны на большое давление в отоплении. А в этом случае теплоносители будут разделены, давление в баке и в радиаторах никак не повлияет на давление в самом котле и теплообменнике.

Использование одноконтурного твердотопливного котла часто вынуждает искать схемы организации горячего водоснабжения. Для этих целей можно приспособить накопительный или проточный водонагреватель. Также возможно применение более продвинутого бака-теплоаккумулятора со встроенным змеевиком контура ГВС. Такая схема обвязки станет оптимальным и выгодным решением, так как решит проблему с горячим водоснабжением.

Обвязка твердотопливного котла и буферной емкости

Наиболее простой будет схема обвязки, содержащая буферную емкость с предустановленным змеевиком ГВС. Преимуществом такого варианта будет значительная экономия места в бойлерной за счет отсутствия отдельного бойлера. Еще один дополнительный плюс — скромная экономия на вложениях из-за отсутствия необходимости покупать и устанавливать еще один узел. В таком варианте упрощается процесс обслуживания системы, так как не будет проблем борьбы с бактериями.

Летом теплоаккумулятор со змеевиком ГВС становится полноценным бойлером косвенного нагрева. Насос в схему подключается стандартной дюймовой трубой, на электрический котел хорошо подходит труба ¾ или дюйм. Если запланирована установка буферной емкость объемом не менее 1000 л, то получается более экономно и целесообразно обратку от электрического котла немного поднять и подключить основной контур не снизу, а выше, в средние выводы теплоаккумулятора. При такой схеме котел не будет постоянно нагревать весь объем, что снизит скорость его амортизации. Этот параметр зависит от техзадания.

Если требуется обвязать не твердотопливный, а газовый котел, то используется такая же схема контура, как и для электрического. Необходимо отметить, что в рассматриваемой нами схеме стандартный электрический котел уже содержит в себе все необходимое:

- насос;

- датчик давления;

- предохранительный клапан.

При выборе модели, в которой эти части отсутствуют, котел придется соответствующим образом обвязать.

Как подключить буферный накопитель к котлу

Поэтому стоит поподробнее рассмотреть, как при монтаже системы отопления подключить котел на твердом топливе, в том числе и своими руками. Особенности применения Это — буферная емкость самой простой конструкции.

Зачем нужна буферная ёмкость для ТТ или электрокотла

Вариант 2: 4-х ходовой клапан аварийного охлаждения теплообменника 4 с выносным датчиком при перегреве до 95 град. Клапаном поддерживается температура на обратке котла больше чем 60 градусов.

Это продлит срок службы мембраны бака. Но обслуживание отопления станет более комфортным: твердотопливный котел и дымоход нужно реже чистить.

При этом температура теплоносителя в каждой ветви нужна разная. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке. Важным критерием является материал изготовления внутренней емкости теплоаккумулятора.

Теплоаккумулятор (буферная емкость) в современной котельной

Утепление арматуры

Рассмотрим вопрос необходимости утепления арматуры. Большая протяженность труб, много фитингов и высокие рабочие температуры в системе приводят к потерям тепла. На готовых объектах не утепленное должным образом отопительное оборудование перегревает окружающее пространство. В помещении, где установлен котел и теплоаккумулятор, температура может достигать плюс 27 градусов в сильный мороз. Топливо расходуется нерационально, а эффективность системы снижается. После утепления труб удается отвоевать несколько градусов и снизить расход топлива.

Утепляя арматуру надо помнить о том, что при работе со стороны котлов трубы сильно нагреваются, так как могут транспортировать воду горячее 100 градусов. Пенополиэтиленовая изоляция в этом случае не подходит. Ее можно ставить только в другой части контура со стороны радиаторов системы отопления. В котельной на горячие трубы лучше надеть более устойчивую к нагреву каучуковую изоляцию. Стоит дополнительно изолировать также фитинги и другую арматуру.

По технике безопасности не рекомендуется изолировать насосы. Это оборудование имеет ограничение, не допускающее превышения норматива по температуре окружающей среды. Если изолировать насосы со стороны котла, то можно слишком сильно их утеплить, а это недопустимо.