- Горячее водоснабжение (ГВС) в доме с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)

- Индивидуальный тепловой пункт для многоквартирного дома: схемы и решения

- Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — комплекс устройств, состоящий из элементов, обеспечивающих присоединение системы отопления и горячего водоснабжения к централизованной тепловой сети. Основными элементами ИТП являются: теплообменники, насосы, клапаны, датчики, контроллеры, различные блоки управления и запорно-регулирующая арматура

- Современные ИТП

- ГВС от индивидуального теплового пункта

- Альтернатива в регулировании ИТП

- Требования к оборудованию ИТП

- Реализация на практике индивидуального теплового пункта для многоквартирного дома

- Видео. Реализованный проект с применением индивидуального теплового пункта в многоквартирном жилом доме, экономия до 30% на отоплении

Горячее водоснабжение (ГВС) в доме с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)

Новые дома в большинстве имеют внутрение закрытые контуры теплоснабжения. Т.е. в подвале дома стоит теплообменник. Теплообменник занимается отбором тепла от сетевой трубы отопления для нужд собственно отопления и ГВС. Что это технологически означает для жителя? Это означает, что услуга горячего водоснабжения (ГВС) котельной в дом НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ. Вода приготовляется внутридомовым инженерным оборудованием, входящим в состав общедомового имущества (Ст. ЖК РФ), за техническое обслуживание которого с вас взимает управленец в составе статьи «Содержание и текущий ремонт». Тем не менее ЖЭКи, ТСЖ и УК берут деньги с жителей за услугу ГВС. Почему? Ведь дом по сути сам генерирует этот продукт Дело в том, что продукты из которых получается продукт ГВС в итоге это труба Водоканала с холодной водой с одной стороны (не общая вводная а отводка конечно от нее) и труба отопления подведенная к ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с другой. Труба отопления отдает свой продукт, поставляемый дому котельной — тепловую энергию холодной воде, продукту Водоканала.Холодная вода подведена к теплообменнику дома (ИТП), где она подогревается и получается вода горячая, другая часть (большая обычно часть) воды поступающей от Водоканала подается напрямую в кран жителя как услуга холодного водоснабжения (ХВС). Возникает обывательский вопрос — а не обман ли в масштабах страны услуга ГВС в домах с внутренними контуром отопления и ГВС (ИТП). А это почти весь новый жилфонд страны.Да и не новый тоже.

ИТП вопщем хорош тем что качество ГВС — ее температу можно регулировать внутри дома. Контролируя колличество отбираемого тепла, а значит и стоимость услуг котельной.

Примечание: ГВС как услуга поставщика тепловой энергии (котельной или ТЭЦ) может подаватся двумя способами: методом открытого (старый вариант) либо закрытого водоразбора (ТЭЦ это всегда закрытый водоразбор так как там пар, а пар в батареи жителя точно никогда не подается) Что это такое. Открытый в/р это подогрев холодной воды в котле котельной и сразу оттуда подача этой воды жителю. Это двухтрубная система — (без обратки) Для котельной это плохо это повышенный износ котлов и большие расходы на умягчение воды, для жителя скорее хорошо — вода более качественная, умягченная, довольно горячая.

Закрытый (четырехтрубка)это подача теплоносителя (вода либо пар) в ЦТП (центральный теплообменный пункт), далее через теплообменники на пучки сетевых труб, подогрев воды в этих трубах, подсоединенных к уже домам. Т.е БЕЗ ИТП поставщик тепловой энергии подает в дом через ДВЕ трубы отопление и ГВС. Откаждой трубы должна быть «обратка» так как процесс непрерывный: тепло подается в дом, дом его отбирает в нужном ему, дому, колличесте, остывший теплоноситель возвращает котельной обратно, та снова его ПОДОГРЕВАЕТ ( не путать с нагревом, нагрев это полный цикл от температуры холодной воды Водоканала до нормативной, подогрев это от температуры которую возвращает теплоцентрать) и снова в дома. Закрытый водоразбор это повторяющийся непрерывный цикл. Открытый это без обратки, подача тепла в одно сторону, безвозвратно, сдальнейшим ее сливом в канализацию.

ИТП таким образом это третий вариант. Это двухтрубка но при этом это закрытый водоразбор. Т.е труба с теплоносителем к дому (ИТП дома) и обратка от дома с остывшим теплоносителем.

Итак к нашим баранам. Не обманывает ли коммунальщик жителя в доме с ИТП продавая ему услугу ГВС. Нет не обнанывает. Хотя по моему мнению запутывает. Даю ссылку на закон. 307 Постановление Правительства о предоставлении гражданам коммунальных услуг. п. 18: цена ГВС (НЕ ТАРИФ!) в доме с ИТП определяется по формуле Vт/э*Тт/э*Vхв*Тхв, где Vт/э — объем тепловой энергии потраченной (по прибору учета)на нужды ГВС, Тт/э — тариф на тепловую энергию, Vхв — объем холодной воды потраченной на нужды ГВС, Тхв — тариф на холодную воду.

Тогда в чем собственно проблема спросите вы.Законом обоснована продажа ГВС в доме с итп, коммунальщик ее и продает. Проблема в том что коммунальщик не утруждается установлением себе тарифа на ГВС. Регулятором для него в этом случае явялется оган местного самоуправления. А просто применяет тариф на ГВС утвержденный для теплоснабжающей его котельной.А вот это уже неверно.и обманывает жителя в части стоимости услуги ГВС для него.

Теперь экономика.Что такое продукт ГВС в КОТЕЛЬНОЙ т.е при ЦЕНТАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ. ГВС=стоимость тепловой энергии * потребное колличество тепловой энегрии на подогрев 1 м.куб. холодной воды + стоимость холодной воды.Пример: Стоимость Гкал тепла котельной 1000 руб./Гкал. Стоимость м.куб холодной воды 10 руб./м.куб. Колличество тепла на подогрев. А вот тут загвоздка. Дело в том, что законодатель в 306 Постановлении не предусмотрел «норматив подогрева». и тогда вопрос — а откуда же тогда коммунальщик (ТСЖ либо УК) берет этот объем? Ответ — да ниоткуда. Часто он просто «одалживает» тариф на ГВС котельной поставляющей ему тепло. Инженеры котельной при утверждении им тарифа на год вопщем то действительно расчитывают этот объем потребного колличества тепла на подогрев. Только считают они его на физико-технические показатели работы СВОЕЙ котельной а не дома с ИТП, генерирующего ГВС самостоятельно.

Расчитаем наш пример взяв колличество тепла на подогрев в размере 0,05 Гкал/1 м.куб. Все наши цифры примерно реальны. 1000 руб./Гкал, 10 руб./м.куб. 0,05 Гкал/1 м.куб. Итого тариф на ГВС, утвержденный органами местного самоуправления для котельной равен 1000*0,05+10 = 60 руб./м.куб. горячей воды. Кстати вот он еще момент. Тариф водоканала 10 руб. это тариф применяемый Водоканалом именно к котельной, где гарантия что стоимость поставляемой Водоканалом холодной воды в дом с ИТП также равна 10 руб.? НЕТ, тариф на ГВС НЕЛЬЗЯ применять к дому с ИТП! это не будет отражать реальную стоимость этой услуги для жителя.

Лично я бы вообще сделала бы еще проще. Я бы просто предложила жителю расплачиватся с ним по общедомовым приборам учета и услугу ГВС как таковую вообще тогда исключить. Что было бы понятнее и проще даже.ВСЕ ФОРМУЛЫ для этого в 307 ДАНЫ! Показания общедомовых приборов учета снимаются коммунальщиком ежемесячно. Раскидывайте пожалуйста поквартирно общедомовый расход! Урегулируйте такой взаиморасчет в договоре с управленцем.Это будет вполне в законодательных рамках.

Правда тогда возникнет вопрос — а куда девать жителю показание его квартирных приборов учета воды?

Конечно показания общедомового прибора учета НИКАК не могут быть МЕНЬШЕ суммарных показаний счетчиков общедомовых.

А никуда не девать. сравнивать по ним общедомовые потери. требовать от коммунальщика чтобы их не было. Потому что ну какие в доме могут быть потери воды? Мытье полов уборщицей. полив ваших газонов. ежегодная профилактика (воду сливают из стояков обычно на 3 недели отключения.Иначе она там протухнет.) промывки (для стерилизации например)если они у вас есть.воопще должны быть и на них коммунальщик обязан иметь регламент тех.работ на год.это все в любом случае легко просчитывается.и это не так много. Пусть в платежке коммунальщик пишет отдельно — расход по счетчикам (и ваши показания например) и отдельно общедомовые потери. Общедомовые потери вы платить кстати обязаны это написано в ЖК РФ.

Лично я считаю что квартире счетчики вообще не нужны при нынешней коммуналке (ну если вы конечно к себе аул не прописываете, человек 100, то тогда конечно счетчики) Читайте другую мою статью на эту тему.

Индивидуальный тепловой пункт для многоквартирного дома: схемы и решения

С. Дейнеко

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — комплекс устройств, состоящий из элементов, обеспечивающих присоединение системы отопления и горячего водоснабжения к централизованной тепловой сети. Основными элементами ИТП являются: теплообменники, насосы, клапаны, датчики, контроллеры, различные блоки управления и запорно-регулирующая арматура

Одновременно с ИТП в зданиях устанавливаются узлы учета тепловой энергии, позволяющие отслеживать реально потребленное зданием количество тепла на отопление, горячее водоснабжение или вентиляцию. Потребителю это дает возможность производить расчеты с теплоснабжающей организацией по показаниям счетчика, что, в свою очередь, подталкивает к рациональному использованию энергоресурсов путем модернизации своих систем. Более подробную информацию об установке узлов учета тепловой энергии вы найдете в статье «Правильная установка счетчика тепла в многоквартирном доме».

ИТП – важнейшая составляющая теплоснабжения зданий. От его характеристик во многом зависит регулирование отопления и ГВС, а также эффективность использования тепловой энергии. Поэтому ИТП уделяется большое внимание в ходе термомодернизаций зданий и на данный момент масштабные проекты по их обустройству в многоквартирных домах воплощаются в жизнь в различных регионах Украины.

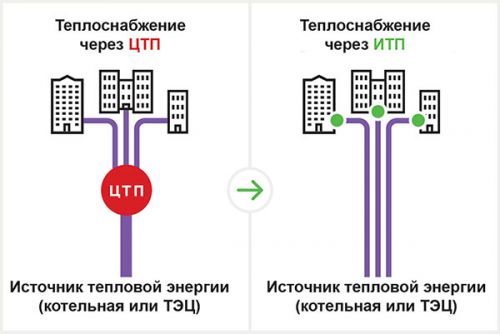

В связи с массовой установкой ИТП изменяется и схема распределения тепловой энергии от источника тепла к потребителю (рис. 1).

Современные решения позволяют подключать каждое здание напрямую к источнику тепла, минуя центральные тепловые пункты (ЦТП). Данная схема дает возможность в случае аварии или ремонта трубопровода отключать от системы только одного потребителя, а не всю группу, одновременно лишая отопления или горячей воды множество потребителей.

Температурный график работы тепловой сети определяет то, в каком режиме индивидуальный тепловой пункт будет работать в дальнейшем и какое оборудование необходимо в нем устанавливать. Различают несколько температурных графиков работы сети:

Если температура теплоносителя не превышает 95°С, то его остается только распределить по всей отопительной системе. В этом случае возможно применять только коллектор с балансировочными клапанами для гидравлической увязки циркуляционных колец. Если же температура теплоносителя превышает 95°С, его нельзя напрямую использовать в системе отопления без температурной регулировки. Именно в этом и заключается важная функция теплового пункта. При этом необходимо, чтобы температура теплоносителя изменялась в зависимости от температуры наружного воздуха.

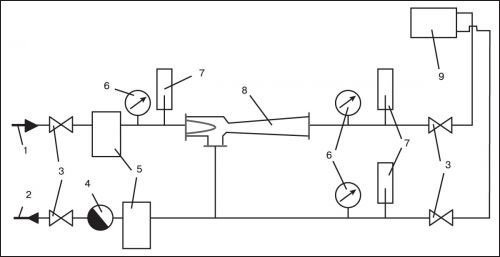

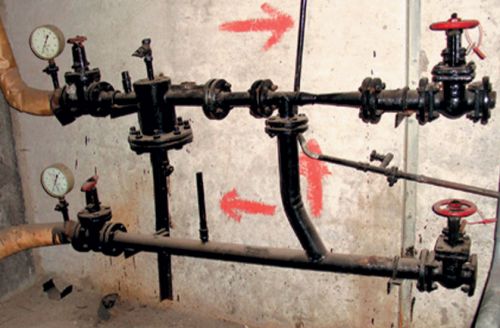

В тепловых пунктах старого образца (рис. 2, 3) в качестве регулирующего устройства применялся элеваторный узел. Это позволяло существенно снизить стоимость оборудования, однако с помощью такого ТП было невозможно осуществлять точную регулировку температуры теплоносителя, особенно при переходных режимах работы системы, т.е. когда температура наружного воздуха колебалась в пределах от +5 до минус 5°С. Элеваторный узел обеспечивал только «качественную» регулировку, когда температура в системе отопления изменялась в зависимости от температуры теплоносителя, приходящего от централизованной тепловой сети. Это приводило к тому, что «регулировка» температуры воздуха в помещениях производилась потребителями при помощи открытого окна и с огромными тепловыми затратами, уходящими в никуда.

1 – подающий трубопровод; 2 – обратный трубопровод; 3 – задвижки; 4 – водомер; 5 – грязевики; 6 – манометры; 7 – термометры; 8 – элеватор; 9 – нагревательные приборы

Поэтому минимальные изначальные капиталовложения выливались в финансовые потери в долгосрочной перспективе. Особенно низкая эффективность работы элеваторных узлов проявилась с ростом цен на энергоносители, а также с невозможностью работы централизованной тепловой сети по температурному или гидравлическому графику, на который были рассчитаны установленные ранее элеваторные узлы.

Принцип работы элеватора заключается в том, чтобы смешивать теплоноситель из централизованной сети и воду из обратного трубопровода системы отопления до температуры, соответствующей нормативной для данной системы. Это происходит за счет принципа эжекции при использовании в конструкции элеватора сопла определенного диаметра (рис. 4). После элеваторного узла смешанный теплоноситель подается в систему отопления здания. Элеватор совмещает одновременно два устройства: циркуляционный насос и смесительное устройство. На эффективность смешения и циркуляции в системе отопления не влияют колебания теплового режима в тепловых сетях. Вся регулировка заключается в правильном подборе диаметра сопла, дроссельной шайбы и обеспечения необходимого коэффициента смешения (нормативный коэффициент 2,2). Для работы элеваторного узла не было необходимости подводить электрический ток.

Однако имеются многочисленные недостатки, которые сводят на нет всю простоту и неприхотливость обслуживания данного устройства. На эффективность работы напрямую влияют колебания гидравлического режима в тепловых сетях. Так, для нормального смешения, перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах необходимо поддерживать в пределах 0,8 – 2 бар; температура на выходе из элеватора не поддается регулировке и напрямую зависит только от изменения температуры внешней сети. В этом случае, если температура теплоносителя, поступающего из котельной, не соответствует температурному графику, то и температура на выходе из элеватора будет ниже необходимой, что напрямую повлияет на внутреннюю температуру воздуха в помещениях здания.

Подобные устройства получили широкое применение во многих типах зданий, подключенных к централизованной тепловой сети. Однако в настоящее время они не соответствуют требованиям по энергосбережению, в связи с чем подлежат замене на современные индивидуальные тепловые пункты. Их стоимость значительно выше и для работы обязательно требуется электропитание. Но, в то же время, эти устройства более экономны – позволяют снизить энергопотребление на 30 – 50%, что с учетом роста цен на энергоноситель позволит уменьшить срок окупаемости до 5 – 7 лет, а срок службы ИТП напрямую зависит от качества используемых элементов управления, материалов и уровня подготовки технического персонала при его обслуживании.

Современные ИТП

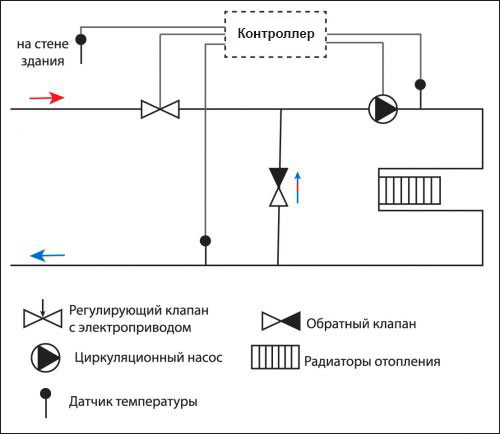

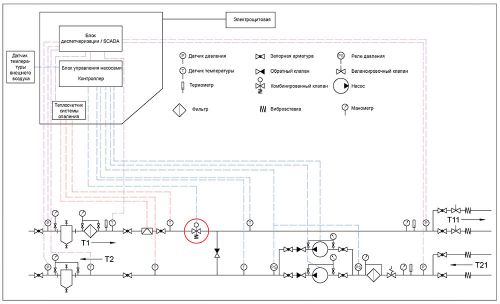

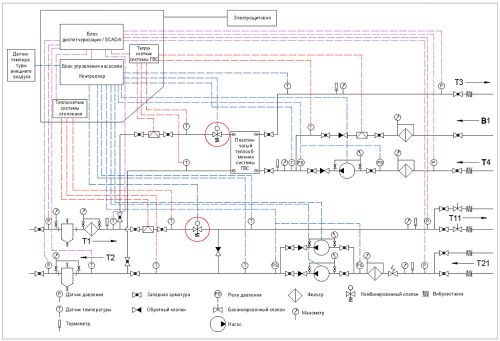

Энергосбережение достигается, в частности, за счет регулирования температуры теплоносителя с учетом поправки на изменение температуры наружного воздуха. Для этих целей в каждом ИТП применяют комплекс оборудования (рис. 5) для обеспечения необходимой циркуляции в системе отопления (циркуляционные насосы) и регулирования температуры теплоносителя (регулирующие клапаны с электрическими приводами, контроллеры с датчиками температуры).

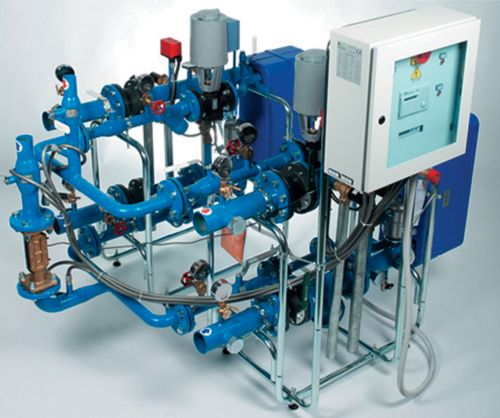

Большинство индивидуальных тепловых пунктов имеет в своем составе также теплообменник для подключения к внутренней системе горячего водоснабжения (ГВС) с циркуляционным насосом (или без него, в зависимости от схемы ГВС). Набор оборудования зависит от конкретных задач и исходных данных. Именно поэтому, из-за различных возможных вариантов конструкции, а также своей компактности и транспортабельности, современные ИТП получили название модульных (рис. 6).

Рассмотрим использование ИТП в зависимых и независимых схемах подключения отопления к централизованной тепловой сети (ЦТП).

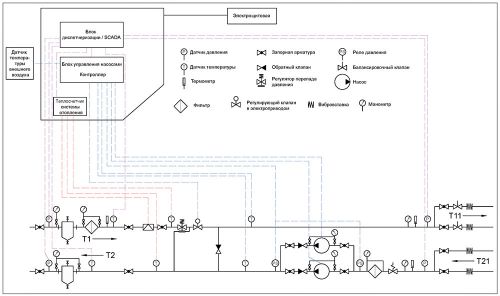

В ИТП с зависимым присоединением системы отопления к внешним сетям циркуляция теплоносителя в отопительном контуре поддерживается циркуляционным насосом. Управление насосом осуществляется в автоматическом режиме от контроллера или от соответствующего блока управления. Контроллер также автоматически поддерживает необходимый температурный график в отопительном контуре. Производится это путем воздействия на регулирующий клапан, расположенный на подающем трубопроводе на стороне внешней тепловой сети («острой воде»). Между подающим и обратным трубопроводами установлена смесительная перемычка с обратным клапаном, за счет которой осуществляется подмес теплоносителя в подающий трубопровод из обратной линии системы отопления, с более низкими температурными параметрами (рис. 7).

В данной схеме работа системы отопления зависит от давлений в центральной тепловой сети. Поэтому во многих случаях потребуется установка регуляторов перепада давления, а, в случае необходимости, и регуляторов давления «после себя» или «до себя» на подающем или на обратном трубопроводах.

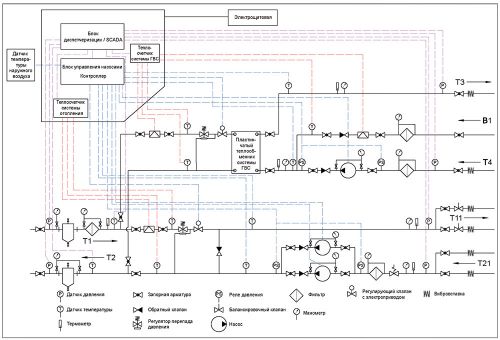

В независимой системе для присоединения к внешнему источнику тепла используется теплообменник (рис. 8). Циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом. Управление насосом производится в автоматическом режиме контролером или соответствующим блоком управления. Автоматическое поддержание необходимого температурного графика в нагреваемом контуре также осуществляется электронным регулятором (контроллером). Контроллер воздействует на регулируемый клапан, расположенный на подающем трубопроводе на стороне внешней тепловой сети («острой воде»).

1 – контроллер; 2 – двухходовой регулирующий клапан с электрическим приводом; 3 – датчики температуры теплоносителя; 4 – датчик температуры наружного воздуха; 5 – реле давления для защиты насосов от сухого хода; 6 – фильтры; 7 – задвижки; 8 – термометры; 9 – манометры; 10 – циркуляционные насосы для отопления; 11 – обратный клапан; 12 – блок управления циркуляционными насосами; 13 – теплообменник

Достоинством данной схемы является то, что отопительный контур независим от гидравлических режимов централизованной сети. Также система отопления не страдает от несоответствия качества входящего теплоносителя, поступающего из внешней сети (наличия продуктов коррозии, грязи, песка и т.д.), а также перепадов давления в ней. В то же время стоимость капитальных вложений при применении независимой схемы больше – по причине необходимости установки и последующего обслуживания теплообменника.

Как правило, в современных системах применяются разборные пластинчатые теплообменники (рис. 9), которые достаточно просты в обслуживании и ремонтопригодны: при потере герметичности или выходе из строя одной секции, теплообменник возможно разобрать, а секцию заменить. Также, при необходимости, можно повысить мощность путем увеличения количества пластин теплообменника. Кроме того, в независимых системах могут применяться паяные неразборные теплообменники.

Согласно ДБН В.2.5-39:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети», в общем случае предписано подсоединение систем отопления по зависимой схеме. Независимая схема предписана для жилых зданий с 12 и более этажами и других потребителей, если это обусловлено гидравлическим режимом работы системы или техническим заданием заказчика.

ГВС от индивидуального теплового пункта

Наиболее простой и распространенной является схема с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения (рис. 10). Они присоединены к той же тепловой сети, что и системы отопления зданий. Вода из наружной водопроводной сети подается в подогреватель ГВС. В нем она нагревается сетевой водой, поступающей от источника тепла.

Охлажденная сетевая вода возвращается к источнику тепла. После подогревателя горячего водоснабжения нагретая водопроводная вода поступает в систему ГВС. Если приборы в этой системе закрыты (к примеру, в ночное время), то горячая вода по циркуляционному трубопроводу снова подается в теплообменник ГВС.

Кроме того, применяется двухступенчатая система подогрева воды в ГВС. В ней в зимний период холодная водопроводная вода сначала подогревается в теплообменнике первой ступени (с 5 до 30˚С) теплоносителем из обратного трубопровода системы отопления, а затем для окончательного догрева воды до необходимой температуры (60˚С) используется вода из подающего трубопровода внешней сети. Идея состоит в том, чтобы использовать для нагрева бросовую тепловую энергию обратной линии от системы отопления. При этом сокращается расход сетевой воды на подогрев воды в ГВС. В летний период нагрев происходит по одноступенчатой схеме.

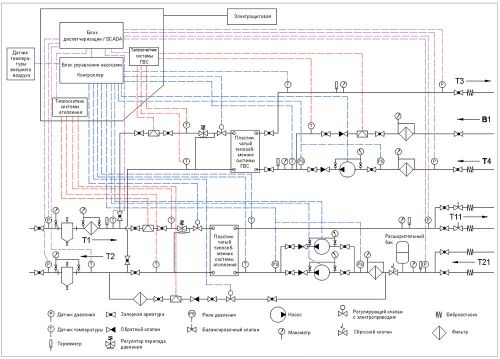

Для многоэтажного высотного (более 20 этажей) жилищного строительства в основном применяются схемы с независимым присоединением системы отопления к тепловой сети и параллельным подключением ГВС (рис. 11). Данное решение позволяет разделить системы отопления и ГВС здания на несколько независимых гидравлических зон, когда один ИТП находится в подвальном помещении и обеспечивает работу нижней части здания, например, с 1 по 12 этаж, а на техническом этаже здания располагается точно такой же тепловой пункт для 13 – 24 этажей. В этом случае отопление и ГВС легче регулируются в случае изменения тепловой нагрузки, а также обладают меньшей инерционностью с точки зрения гидравлического режима и балансировки.

Альтернатива в регулировании ИТП

Последние несколько лет для регулирования расхода теплоносителя в ИТП начали применять комбинированные клапаны, сочетающие в одном корпусе регулятор перепада давления и регулирующий клапан.

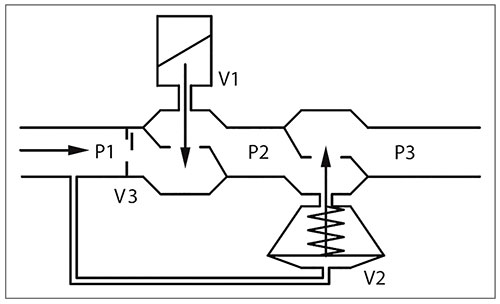

Функционально можно представить комбинированный клапан как сопряжение между собой трех функциональных элементов (рис. 12): автоматического клапана-регулятора перепада давления (V2), регулирующего клапана (V1) и измерительной диафрагмы (V3).

Автоматический клапан-регулятор перепада давления (V2) оснащен встроенным мембранным модулем, посредством которого осуществляется поддержание заданного перепада давления P1-P2 на участке между встроенной измерительной диафрагмой переменного сечения (V3) и регулирующим клапаном (V1). Таким образом осуществляется ограничение и поддержание на заданном уровне расхода теплоносителя через клапан. Для автоматического регулирования проходного сечения клапана (V1) на нем устанавливается электрический привод.

Регуляторы расхода и температуры успешно применяются в схемах с зависимым (рис. 13 а, 13 б) и независимым подключением потребителей к тепловым сетям, заменяя собой два отдельных устройства — регулятор перепада давления и регулирующий клапан с электроприводом.

В случае его применения в ИТП комбинированный клапан располагается вместо регулятора перепада давления и регулирующего клапан с электроприводом.

Требования к оборудованию ИТП

Согласно действующих норм, в ИТП должно быть размещено оборудование, арматура, устройства контроля, управления и автоматизации, с помощью которых осуществляют:

- регулирование температуры теплоносителя по погодным условиям;

- изменение и контроль параметров теплоносителя;

- учет тепловых нагрузок, затрат теплоносителя и конденсата;

- регулирование затрат теплоносителя;

- защиту локальной системы от аварийного повышения параметров теплоносителя;

- доочистку теплоносителя;

- заполнение и подпитку систем отопления;

- комбинированное теплообеспечение с использованием тепловой энергии от альтернативных источников.

Подсоединение потребителей к внешней сети должно осуществляться по схемам с минимальными затратами воды, а также экономией тепловой энергии за счет установки автоматических регуляторов теплового потока и ограничения затрат сетевой воды. Не допускается присоединение системы отопления к тепловой сети через элеватор вместе с автоматическим регулятором теплового потока.

Предписано использовать высокоэффективные теплообменники с высокими теплотехническими и эксплуатационными характеристиками и малыми габаритами. В наивысших точках трубопроводов ТП следует устанавливать воздухоотводчики, причем рекомендуется применять автоматические устройства с обратными клапанами. В нижних точках следует устанавливать штуцеры с запорными кранами для спуска воды и конденсата.

На вводе в индивидуальный тепловой пункт на подающем трубопроводе следует устанавливать грязевик, а перед насосами, теплообменниками, регулирующими клапанами и счетчиками воды – сетчатые фильтры. Кроме того, фильтр-грязевик необходимо устанавливать на обратной линии перед регулирующими устройствами и приборами учета. По обе стороны от фильтров следует предусмотреть манометры.

Для защиты каналов ГВС от накипи нормами предписано использовать устройства магнитной и ультразвуковой обработки воды. Принудительная вентиляция, которой необходимо обустраивать ИТП, рассчитывается на кратковременное действие и должна обеспечивать 10-кратный обмен с неорганизованным приливом свежего воздуха через входные двери.

Во избежание превышения уровня шума, ИТП не допускается располагать рядом, под или над помещениями жилых квартир, спален и комнат игр детсадов и т.д. Кроме того, регламентируется, что установленные насосы должны быть с допустимым низким уровнем шума.

Индивидуальный тепловой пункт следует оснащать средствами автоматизации, приборами теплотехнического контроля, учета и регулирования, которые устанавливают на месте или на щите управления.

Автоматизация ИТП должна обеспечивать:

- регулирование затрат тепловой энергии в системе отопления и ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя;

- заданную температуру в системе ГВС;

- поддержание статического давления в системах потребителей теплоты при их независимом присоединении;

- заданное давление в обратном трубопроводе или необходимый перепад давления воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;

- защиту систем теплопотребления от повышенного давления и температуры;

- включение резервного насоса при отключении основного рабочего;

- возможность интегрирования работы ИТП в единую систему регулирования и мониторинга (SCADA).

Современные индивидуальные тепловых пункты позволяют использовать удаленный доступ для управления теплопунктом. Это позволяет организовать централизованную систему диспетчеризации и осуществлять контроль за работой систем отопления и ГВС. Поставщиками оборудования для ИТП являются ведущие компании-производители соответствующего оборудования, например: автоматика – Honeywell (США); насосы – Grundfos (Дания), Wilo (Германия); теплообменники – Alfa Laval (Швеция), Tranter (Швеция) и др.

Стоит также отметить, что современные ИТП включают достаточно сложное оборудование, которое требует периодического технического и сервисного обслуживания, заключающегося, к примеру, в промывке сетчатых фильтров (не реже 4 раз в год), чистке теплообменников (минимум 1 раз в 5 лет) и т.д. При отсутствии надлежащего технического обслуживания оборудование теплового пункта может прийти в негодность или выйти из строя.

В то же время, существуют подводные камни при проектировании всего оборудования ИТП. Дело в том, что в отечественных условиях температура в подающем трубопроводе централизованной сети часто не соответствует нормируемой, которую указывает теплоснабжающая организация в технических условиях, выдаваемых для проектирования.

При этом разница в официальных и реальных данных может быть довольно существенной (например, в реальности поставляется теплоноситель с температурой не более 100˚С вместо указанных 150˚С, или наблюдается неравномерность температуры теплоносителя со стороны внешних сетей по времени суток), что соответственно, влияет на выбор оборудования, его последующую эффективность работы и, в итоге, на его стоимость. По этой причине рекомендуется при реконструкции ИТП на этапе проектирования, проводить замеры реальных параметров теплоснабжения на объекте и учитывать их в дальнейшем при расчетах и выборе оборудования. При этом из-за возможного несоответствия параметров, оборудование стоит проектировать с запасом в 5–20 %.

Реализация на практике индивидуального теплового пункта для многоквартирного дома

Первые современные энергоэффективные модульные ИТП в Украине были установлены в Киеве в период 2001 – 2005 гг. в рамках реализации проекта Всемирного банка «Энергосбережение в административных и общественных зданиях». Всего было смонтировано и запущено в работу 1 173 ИТП.

Видео. Реализованный проект с применением индивидуального теплового пункта в многоквартирном жилом доме, экономия до 30% на отоплении

Модернизация теплового пункта – одно из условий повышения энергоэффективности здания в целом. В настоящее время кредитованием внедрения данных проектов занимается ряд украинских банков, в том числе и в рамках государственных программ. Подробнее об этом можно прочитать в предыдущем номере нашего журнала в статье «Термомодернизация: что именно и за какие средства».

На данный момент реализовано более десятка крупных проектов по установке ИТП во многих городах Украины с привлечением различных источников финансирования. Инсталляция и применение индивидуальных тепловых пунктов приводит не только к повышению эффективности использования тепловой энергии, но и к значительной его экономии, что в современных реалиях делает нашу страну более независимой от других государств-поставщиков энергоресурсов.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.