ЗОННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

Зонные системы внутреннего водопровода применяют в двух случаях. Во-первых, при превышении допустимых пределов гидростатического давления в системе и, во-вторых, для обособления условий работы системы по гидравлическому режиму, что чаще происходит при отделении части системы по питанию или по величинам напоров.

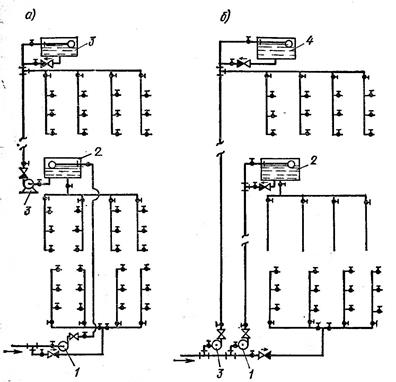

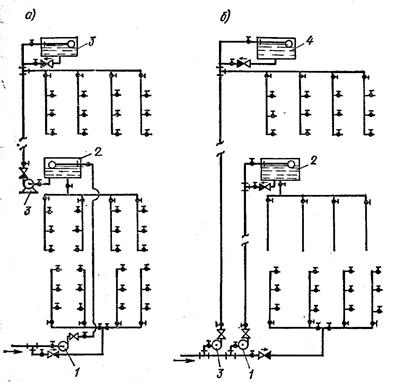

Согласно СНиП,пп. 5.12и 6.7,наибольшая величина гидростатического давления в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должна превышать 60 м. В системе раздельного противопожарного водопровода величина гидростатического напора допускается до 90 м. В противном случае необходимо разделить водопровод на вертикальные зоны. Как правило, в современном строительстве к двухзонной системе приходится переходить в зданиях высотой более 17 этажей. Обычно первую (нижнюю) зону устраивают таким образом, чтобы использовать гарантийный напор городского водопровода. Размеры последующих зон, число которых может быть различным, назначают в зависимости от величин допустимого давления в сети внутреннего водопровода. Схемы зонных водопроводов могут быть последовательными и параллельными (рис. 2.3).

Последовательная схема(рис. 2.3, а) имеет меньшую протяженность трубопроводов, но менее надежна в работе, требует установки насосных агрегатов на промежуточных этажах, что крайне нежелательно из-за вибрации и шума. Кроме того, к числу крупных недостатков подобной системы следует отнести неоднократное размещение регулирующих объемов, т. е. нерациональное распределение и использование строительного объема здания под инженерное оборудование.

Параллельная схема(рис. 2.3, б)отличается некоторым перерасходом труб, но централизованное размещение насосных агрегатов упрощает автоматизацию их работы и эксплуатацию. Увеличение длины труб, прокладываемых по этой системе, не сопровождается значительным перерасходом металла (в весовых единицах), так как диаметры зонных стояков (так же, как и расходы подаваемой воды) по отдельным зонам неравнозначны.

1 — центробежный насос 2-й зоны; 2 — напорно-запасный бак 2-й зоны; 3 — насос 3-й зоны; 4 — напорно-запасный бак 3-й зоны

Рис. 2.3. Последовательная (а) и параллельная (б) схемы зонных водопровод зданий

В нижних зонах, как правило, потребляется больше воды и имеются стояки большего диаметра (qн >>qв; dн >>dв).

Вторая причина зонирования заключается в более полном использовании гарантийного напора городского водопровода, что позволяет эффективно использовать энергию городских насосов и рационально подбирать насосы -повысители только на расход и напор верхней зоны. Верхняя зона работает под напором дополнительных насосов.

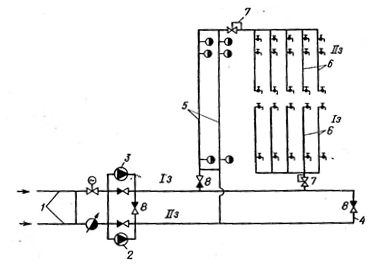

Двухзонные системы внутренних водопроводов, выполненные по обычной схеме (с отдельными хозяйственно-противопожарными разводящими трубопроводами для каждой зоны), значительно дороже однозонных систем по сметной стоимости. Следует отметить, что предлагаемая вниманию читателей новая система приемлема в первую очередь для секционных жилых зданий повышенной этажности (от 12 этажей и выше), так как в этих зданиях роль подающего трубопровода второй зоны играет пожарный стояк. Автором этой схемы является канд. техн. наук М. Е. Соркин (МНИИТЭП) (рис. 2.4).

1 — вводы водопровода; 2 — хозяйственный насос второй зоны; 3 — противопожарный насос; 4 — перемычка между подводящими магистральными трубопроводами; 5 — пожарные стояки; 6 — хозяйственные водоразборные стояки; 7 — регулятор давления «после себя»; 8 — обратный клапан

Рис. 2.4. Двухзонная схема водоснабжения зданий (М. Е. Соркин, МНИИТЭП)

Согласно этой схеме, имеется только два разводящих трубопровода, причем каждый из них служит для подачи воды в соответствующую зону. В трубопровод первой зоны вода подается непосредственно из городского водопровода. Противопожарные насосы подключены к магистральному трубопроводу первой зоны. К магистрали второй зоны подключены насосы, обеспечивающие в ней необходимое давление. Оба магистральных трубопровода соединены между собой перемычками с установленными на них обратными клапанами таким образом, что они могут пропускать воду только из первой зоны во вторую.

Сдвоенные пожарные стояки выполнены однозонными и присоединены к обеим магистралям. На подводке к этим стоякам от магистрали первой зоны также установлен обратный клапан. Водоразборные стояки первой второй зон подключены к соответствующим магистралям, но с той лишь разницей, что у первой зоны она с нижней разводкой, а у второй — с верхней. На присоединениях этих разводящих магистралей размещены регуляторы давления «после себя».

Система работает следующим образом. При водоразборе давление в разводящей магистрали первой зоны меньше, чем в магистрали второй зоны, поэтому обратные клапаны на перемычках, соединяющих эти магистрали, закрыты. По этой же причине закрыты клапаны на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Таким образом, магистрали и водоразборные стояки первой и второй зон полностью изолированы друг от друга. Пожарные стояки находятся под давлением насосов второй зоны системы. Во время пожара при включении в работу насосов противопожарного назначения, создается большее давление, чем у насосов хозяйственного назначения второй зоны, поэтому под давлением воды пожарных насосов открываются обратные клапаны на перемычках между магистралями и на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Защита водоразборных стояков первой и второй зон от повышенного давления пожарных насосов обеспечивается регулятором давления «после себя». Вода подается к пожарным стоякам по двум трубопроводам, как и предписывается действующими нормами. Подача хозяйственного и пожарного расходов в систему по двум магистралям первой и второй зон обеспечивает снижение строительной стоимости системы по сравнению с такой же стоимостью двухзонных традиционных систем.

Двухзонная система М. Е. Соркина может быть использована более широко не только в зданиях повышенной этажности (высотой более 50 м), но и в зданиях массового строительства (высотой от 9 до 16 этажей).

Дата добавления: 2015-12-16 ; просмотров: 5697 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ЗОННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

Зонные системы внутреннего водопровода применяют в двух случаях. Во-первых, при превышении допустимых пределов гидростатического давления в системе и, во-вторых, для обособления условий работы системы по гидравлическому режиму, что чаще происходит при отделении части системы по питанию или по величинам напоров.

Согласно СНиП,пп. 5.12и 6.7,наибольшая величина гидростатического давления в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должна превышать 60 м. В системе раздельного противопожарного водопровода величина гидростатического напора допускается до 90 м. В противном случае необходимо разделить водопровод на вертикальные зоны. Как правило, в современном строительстве к двухзонной системе приходится переходить в зданиях высотой более 17 этажей. Обычно первую (нижнюю) зону устраивают таким образом, чтобы использовать гарантийный напор городского водопровода. Размеры последующих зон, число которых может быть различным, назначают в зависимости от величин допустимого давления в сети внутреннего водопровода. Схемы зонных водопроводов могут быть последовательными и параллельными (рис. 2.3).

Последовательная схема(рис. 2.3, а) имеет меньшую протяженность трубопроводов, но менее надежна в работе, требует установки насосных агрегатов на промежуточных этажах, что крайне нежелательно из-за вибрации и шума. Кроме того, к числу крупных недостатков подобной системы следует отнести неоднократное размещение регулирующих объемов, т. е. нерациональное распределение и использование строительного объема здания под инженерное оборудование.

Параллельная схема(рис. 2.3, б)отличается некоторым перерасходом труб, но централизованное размещение насосных агрегатов упрощает автоматизацию их работы и эксплуатацию. Увеличение длины труб, прокладываемых по этой системе, не сопровождается значительным перерасходом металла (в весовых единицах), так как диаметры зонных стояков (так же, как и расходы подаваемой воды) по отдельным зонам неравнозначны.

1 — центробежный насос 2-й зоны; 2 — напорно-запасный бак 2-й зоны; 3 — насос 3-й зоны; 4 — напорно-запасный бак 3-й зоны

Рис. 2.3. Последовательная (а) и параллельная (б) схемы зонных водопровод зданий

В нижних зонах, как правило, потребляется больше воды и имеются стояки большего диаметра (qн >>qв; dн >>dв).

Вторая причина зонирования заключается в более полном использовании гарантийного напора городского водопровода, что позволяет эффективно использовать энергию городских насосов и рационально подбирать насосы -повысители только на расход и напор верхней зоны. Верхняя зона работает под напором дополнительных насосов.

Двухзонные системы внутренних водопроводов, выполненные по обычной схеме (с отдельными хозяйственно-противопожарными разводящими трубопроводами для каждой зоны), значительно дороже однозонных систем по сметной стоимости. Следует отметить, что предлагаемая вниманию читателей новая система приемлема в первую очередь для секционных жилых зданий повышенной этажности (от 12 этажей и выше), так как в этих зданиях роль подающего трубопровода второй зоны играет пожарный стояк. Автором этой схемы является канд. техн. наук М. Е. Соркин (МНИИТЭП) (рис. 2.4).

1 — вводы водопровода; 2 — хозяйственный насос второй зоны; 3 — противопожарный насос; 4 — перемычка между подводящими магистральными трубопроводами; 5 — пожарные стояки; 6 — хозяйственные водоразборные стояки; 7 — регулятор давления «после себя»; 8 — обратный клапан

Рис. 2.4. Двухзонная схема водоснабжения зданий (М. Е. Соркин, МНИИТЭП)

Согласно этой схеме, имеется только два разводящих трубопровода, причем каждый из них служит для подачи воды в соответствующую зону. В трубопровод первой зоны вода подается непосредственно из городского водопровода. Противопожарные насосы подключены к магистральному трубопроводу первой зоны. К магистрали второй зоны подключены насосы, обеспечивающие в ней необходимое давление. Оба магистральных трубопровода соединены между собой перемычками с установленными на них обратными клапанами таким образом, что они могут пропускать воду только из первой зоны во вторую.

Сдвоенные пожарные стояки выполнены однозонными и присоединены к обеим магистралям. На подводке к этим стоякам от магистрали первой зоны также установлен обратный клапан. Водоразборные стояки первой второй зон подключены к соответствующим магистралям, но с той лишь разницей, что у первой зоны она с нижней разводкой, а у второй — с верхней. На присоединениях этих разводящих магистралей размещены регуляторы давления «после себя».

Система работает следующим образом. При водоразборе давление в разводящей магистрали первой зоны меньше, чем в магистрали второй зоны, поэтому обратные клапаны на перемычках, соединяющих эти магистрали, закрыты. По этой же причине закрыты клапаны на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Таким образом, магистрали и водоразборные стояки первой и второй зон полностью изолированы друг от друга. Пожарные стояки находятся под давлением насосов второй зоны системы. Во время пожара при включении в работу насосов противопожарного назначения, создается большее давление, чем у насосов хозяйственного назначения второй зоны, поэтому под давлением воды пожарных насосов открываются обратные клапаны на перемычках между магистралями и на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Защита водоразборных стояков первой и второй зон от повышенного давления пожарных насосов обеспечивается регулятором давления «после себя». Вода подается к пожарным стоякам по двум трубопроводам, как и предписывается действующими нормами. Подача хозяйственного и пожарного расходов в систему по двум магистралям первой и второй зон обеспечивает снижение строительной стоимости системы по сравнению с такой же стоимостью двухзонных традиционных систем.

Двухзонная система М. Е. Соркина может быть использована более широко не только в зданиях повышенной этажности (высотой более 50 м), но и в зданиях массового строительства (высотой от 9 до 16 этажей).

Проектирование зонных схем водоснабжения

Разделение единой системы водоснабжения на отдельные части для каждой группы потребителей, предъявляющих разнородные требования к подаваемой воде (напор, степень водоподготовки и т.п.), принято называть зонированием системы водоснабжения, а сами схемы — зонными.

Зонирование применяется как в городских, так и в промышленных водопроводах. Зонирование снижает недопустимо высокие напоры, уменьшает затраты электроэнергии на подъем воды, сокращает утечки. Зонные схемы устраивают при значительной разности отметок (вертикальные схемы) и большой протяженности охватываемой водопроводом территории (горизонтальные или вертикальные схемы), а также при большей разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями. Различают два основных типа зонных схем: параллельное и последовательное,

Однотонная схема водоснабжения обычно оказывается экономически эффективной в малых населенных пунктах (с водопотреблением до 10 — 12 тыс. м 3 /сут) при перепаде oтметок и пределах территории города до 60 — 70 м; в больших городах — при перепаде отметок до 40 — 45 м.

В системах параллельного зонирования , зоны включаются параллельно и вода поступает в каждую зону отдельно по своим водоводам.

В здании насосной станции для каждой зоны установлены отдельные группы насосов, отличающиеся по производительности и напору. Каждая зона рассчитывается как отдельный объект водоснабжения.

Схемы параллельного зонирования

1- насосная станция; 2- вода; 3 — водонапорная башня зоны; 4 — водоводы.

При последовательном зонировании вода в полном объеме водопотребности объекта сначала подается в нижнюю зону, часть ее (в необходимом количестве) транзитом проходит через нижнюю зону и далее отдельной группой насосов передается в верхнюю зону.

Деление на зоны при значительной разности отметок или большой протяженности обслуживаемой территории обусловлено чаще всего технической необходимостью: в наиболее высоко расположенной (диктующей) точке сети должен быть обеспечен необходимый свободный напор, а в нижней точке напор не должен превышать 60 м.

Зонирование может быть осуществлено и в целях повышения экономичности системы за счет снижения затрат электроэнергии насосами на подъем воды. Общие затраты энергии насосами на подачу воды в сеть могут быть определены по формуле

где Э„ — энергия, затрачиваемая на подъем воды отдельным потребителям и создание необходимых напоров; Эт — энергия, затрачиваемая на преодоление гидравлических сопротивлений; Эу — затраты энергии на бесполезную работу при подъеме общего количества воды под избыточным напором по сравнению с полезным.

Схемы последовательного зонирования

а — вертикальная; б — горизонтальная: 1 — насосная станция первой зоны; 2 — резервуары; 3 — насосная станция второй зоны; 4 — водонапорная башня зоны; 5 — водоводы.

Снижение энергозатрат может быть достигнуто только за счет снижения Э у так как две первые составляющие являются заданными и не могут быть изменены. Снижение Эу обеспечивают выделением в самостоятельные зоны снабжения отдельных групп и потребителей, расположенных в начале сети, на низких или высоко расположенных oтметках. При этом следует учитывать, что зонирование сети связано с увеличением строительных затрат, поэтому оно будет целесообразно только в том случае, если величина эксплуатационных затрат будет невелика по сравнению с однозонным вариантом вод снабжения.

При зонировании систем водоснабжения всегда снижается суммарная мощность насосных станций, а следовательно и эксплуатационные расходы. В ряде случаев зонирование оказывается целесообразным исключительно по экономическим соображеням. Таким образом, использование зонирования для повышения экономичности системы имеет смысл только в том случае, когда вызываемое зонированием повышение строительной стоимости системы и стоимости содержания эксплуатационного персонала превышает экономию, достигаемую благодаря снижению энергозатрат.

Основными факторами, влияющими на выбор схемы зонирования, являются:

- форма территории города;

- расположение водопотребителей, предъявляющих сходные требования к воде;

- величина и характер изменения геодезических отметок местности в пределах снабжаемой водой территории;

- расстояние от водоисточника до объекта водоснабжения.

Если вопрос о целесообразности зонирования объекта решен положительно, то необходимо правильно и экономически обоснованно произвести выбор схемы зонировния (последовательного или параллельного) и определить число зон. Экономически наивыгоднейшее число зон соответствует минимальным приведенным затратам на строительство и эксплуатацию системы. Оно определяется технико-экономическими расчетами при сравнении вариантов разделения систем на отдельные зоны с учетом соблюдения допустимых давлений в сети.

Гидравлический расчет зонных схем производится так же, как и обычных водопроводов, но с учетом их взаимосвязи и особенно влияния верхних зон на нижние зоны.

Пьезометрический профиль зонного водопровода

1 — РЧВ; 2 — НС-II; 3 — распределительная сеть нижней зоны; 4 — распределительная часть верхней зоны; 5 — резервуар; 6 — НС-III; 7 — пьезометрическая линия требуемых свободных напоров; 8 — пьезометрический напор в нижней зоне; 9 — то же при отсутствии зонирования; 10 — водонапорная башня; 11 — пьезометрический напор в верхней зоне.