Система ингибитор для системы отопления

Ингибитор коррозии систем отопления представляет собой вещество, которое значительно снижает скорость процессов разрушения металлов при контакте с агрессивными средами. В системах с перепадами температуры внутренней среды и регулярным попаданием воздуха такая защита особенно актуальна.

Причины возникновения коррозии

В трубах и радиаторах центрального отопления неизбежно происходит химическая (окисление) и электрохимическая коррозия (так называемая электролитная). Даже закрытые системы отопления с чугунными печами подвержены коррозии. Это связано с соединением в одной конструкции различных металлов и материалов с разными свойствами.

Коррозия происходит потому, что металлы с различными электрохимическими потенциалами взаимодействуют с электролитом (водой). Неподготовленная вода, в том числе и водопроводная, имеет неподходящий рН и уровень содержания солей кальция и магния, в результате чего начинается отложение продуктов химической реакции на внутренней стенке трубы.

Таким образом, возникают окалины и так называемый котельный камень. К сожалению, все эти отложения на поверхности трубы и котла являются очень хорошим изолятором — их теплопроводность в 20 раз меньше, чем у котловой стали. Слой теплоизоляции толщиной всего 0,1 мм на теплообменнике снижает КПД котла на 5% и повышает температуру металла теплообменника на целых 90 градусов Цельсия.

Слишком высокая кислотная или щелочная реакция воды оказывает влияние на скорость коррозии. Стальные установки и железные элементы быстро подвергаются коррозии в кислой среде. Ингибитор коррозии систем отопления используется и для предотвращения коррозии алюминия, из которого могут быть сделаны компоненты котла, нагреватели. Высокий или очень низкий pH вызывает растворение защитного оксидного покрытия и быструю коррозию алюминия.

Задачей ингибиторов коррозии систем отопления является создание защитной пленки, должной предотвратить образование накипи и отложений. Причем в совершенно новых или очищенных от ржавчины и кальциевых отложений системах он создаст пленку, которая защитит от образования коррозии и котельного камня. А в тех, где уже такие проблемы существует – результативно замедлит их расширение и возникновение новых слоев. От состояния резервуаров отопительных котлов и труб зависит и концентрация средства, чем старше обрабатываемая поверхность, чем больше разнометаллических деталей контактируют с водой, тем больше надо ингибитора.

Ликкор Контур – ингибитор коррозии систем отопления

Ликкор Контур — это высококачественный ингибитор коррозии систем отопления, который также применяется в чиллер-фанкойлах, климатических системах, компрессорах. Может использоваться со всеми типами металлов: алюминий, цинк, медь, латунь, чугун, свинец, любые стальные сплавы, а также трубы Pex и PP. Одинаково подходит для бытовых, промышленных и коммунальных систем отопления.

Преимущества ингибиторов коррозии систем отопления Ликкор Контур и Ликкор Контур PN для систем отопления:

•предотвращают коррозию клапанов, радиаторов, котлов и труб;

•препятствуют образование накипи и шлама;

•защищают внутреннюю поверхность системы от контакта с воздухом, а также исключают неравномерный нагрев радиаторов;

•увеличивают теплоотдачу системы отопления;

•защищают насосы, компрессоры, другие элементы отопительных систем от заклинивания и быстрого износа;

•увеличивают срок эксплуатации всех элементов системы отопления.

Ингибитор коррозии систем отопления можно безопасно использовать независимо от размера и типа отопительной установки. Созданная с его помощью защитная пленка снижает потери энергии и затраты на отопление, значительно уменьшает риск поломки котла, насоса и клапана. Пленка, создаваемая ингибитором, сохраняет свою целостность и свойства в диапазоне температур +5 до +90 °C. Регулярное и своевременное применение продукции Ликкор экономит затраты на регламентные работы, замену запчастей и минимизирует риск выхода их строя отопительной системы.

Применение ингибиторов солеотложений и коррозии в системах отопления

Первый опыт применения ингибиторов солеотложений в теплотехнике относится к середине 1970-х гг., когда специалисты Московского энергетического института под руководством профессора Т.Х. Маргуловой успешно применили оксиэтилиденфосфоновую кислоту (ОЭДФ) для предотвращения накипеобразования и очистки систем охлаждения электростанций.

Далее последовали разработки по применению ОЭДФ для ведения безнакипного водно-химического режима различных теплотехнических систем, в том числе и систем отопления. ОЭДФ относится к широкому классу органических соединений, называемых комплексонами, поэтому предложенный водно-химический режим получил название комплексонного. Работы по применению комплексонов в системах отопления имели переменный успех. В некоторых случаях введение ОЭДФ в воду систем отопления приводило к забиванию тепловых сетей фрагментами накипи, ускоренной коррозии теплотехнического оборудования, к авариям котлов и тепловых сетей. Основными причинами неудач в применении комплексонов было отсутствие необходимого опыта работы и теоретических представлений о действии комплексонов, а в ряде случаев — халатное отношение эксплуатационников. В результате в среде профессиональных теплотехников сформировалось скептическое отношение к применению этих препаратов в системах отопления.

За прошедшее время достигнут значительный прогресс как в области химии фосфорорганических комплексонов, так и в области производства и применения в теплотехнике ингибиторов солеотложений и коррозии на их основе. Комплексоны в чистом виде для обработки воды в настоящее время практически не применяются. Правда, еще можно встретить предложения по применению комплексонов, в частности, ОЭДФ, для предпусковых и межсезонных очисток систем отопления.

Однако при наличии значительных (свыше 10 кг/м2) отложений накипи и продуктов коррозии для их удаления гораздо более целесообразно использовать соляную кислоту с обязательным добавлением ингибитора СНПХ. Умеренные количества карбонатных и железооксидных отложений могут быть удалены в эксплуатационном режиме благодаря применению современных ингибиторов солеотложений и коррозии на основе комплексонов. В то время, как комплексоны, применяемые в качестве исходных веществ для получения ингибиторов, являются довольно сильными кислотами, подавляющее большинство современных ингибиторов на их основе имеют нейтральную или слабощелочную реакцию. Это предотвращает возможное усиление коррозии теплотехнического оборудования из-за снижения рН водной среды.

Представление об ассортименте современных ингибиторов солеотложений и коррозии, предназначенных для использования в теплотехнике, дает рис. 1. Можно видеть, что, хотя разнообразие фирменных торговых марок нередко вводит в заблуждение неспециалистов в области химии, в основе всех этих препаратов лежит небольшое число химических веществ. Как видно из рис. 1, современные ингибиторы, в отличие от ранее применявшихся комплексонов, защищают теплотехническое оборудование не только от отложений минеральных солей (накипи), но и от коррозии. Наиболее эффективную защиту обеспечивают композиционные ингибиторы, которые помимо солей органических фосфоновых кислот или их комплексов содержат добавки, повышающие степень защиты от солеотложений и коррозии, а также способствующие очистке систем отопления от застарелых отложений накипи и продуктов коррозии.

Механизм действия ингибиторов

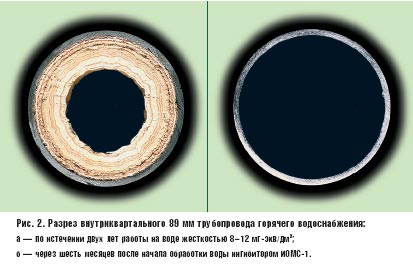

При нагреве воды в процессе работы системы отопления происходит термический распад присутствующих в ней гидрокарбонат-ионов с образованием карбонат-ионов. Карбонат-ионы, взаимодействуя с присутствующими в избытке ионами кальция, образуют зародыши кристаллов карбоната кальция. На поверхности зародышей осаждаются все новые карбонат-ионы и ионы кальция, вследствие чего образуются кристаллы карбоната кальция, в котором часто присутствует карбонат магния в виде твердого раствора замещения. Осаждаясь на стенках теплотехнического оборудования, эти кристаллы срастаются, образуя накипь (Рис. 2, а). Основным компонентом, обеспечивающим противонакипную активность всех рассматриваемых ингибиторов, являются органофосфонаты — соли органических фосфоновых кислот.

При введении органофосфонатов в воду, содержащую ионы кальция, магния и других металлов они образуют весьма прочные химические соединения — комплексы. (Во многие современные ингибиторы органофосфонаты входят уже в виде комплексов с переходными металлами, главным образом с цинком.) Так как в одном литре природной или технической воды содержится 10 20 –10 21 ионов кальция и магния, а органофосфонаты вводят в количестве всего лишь 10 18 –10 19 молекул на литр воды, все молекулы органофосфонатов образуют комплексы с ионами металлов, а комплексоны как таковые в воде не присутствуют. Комплексы органофосфонатов адсорбируются (осаждаются) на поверхности зародышей кристаллов карбоната кальция, препятствуя дальнейшей кристаллизации карбоната кальция. Поэтому при введении в воду 1–10 г/м3 органофосфонатов накипь не образуется даже при нагревании очень жесткой воды (Рис. 2, б). Комплексы органофосфонатов способны адсорбироваться не только на поверхности зародышей кристаллов, но и на металлических поверхностях.

Образующаяся тонкая пленка затрудняет доступ кислорода к поверхности металла, вследствие чего скорость коррозии металла снижается. Однако наиболее эффективную защиту металла от коррозии обеспечивают ингибиторы на основе комплексов органических фосфоновых кислот с цинком и некоторыми другими металлами, которые были разработаны и внедрены в практику профессором Ю.И. Кузнецовым. В приповерхностном слое металла эти соединения способны распадаться с образованием нерастворимых соединений гидроксида цинка, а также комплексов сложной структуры, в которых участвует много атомов цинка и железа. В результате этого образуется тонкая, плотная, прочно сцепленная с металлом пленка, защищающая металл от коррозии.

Степень защиты металла от коррозии при использовании таких ингибиторов может достигать 98%. Современные препараты на основе органофосфонатов не только ингибируют солеотложения и коррозию, но и постепенно разрушают застарелые отложения накипи и продуктов коррозии.

Это объясняется образованием в порах накипи поверхностных адсорбционных слоев органофосфонатов, структура и свойства (например, коэффициент температурного расширения) которых отличаются от структуры кристаллов накипи. Возникающие при эксплуатации системы отопления колебания и градиенты температуры приводят к расклиниванию кристаллических сростков накипи. В результате накипь разрушается, превращаясь в тонкую взвесь, легко удаляемую из системы. Поэтому при введении препаратов, содержащих органофосфонаты, в системы отопления с большим количеством застарелых отложений накипи и продуктов коррозии, необходимо регулярно спускать отстой из фильтров и грязевиков, установленных в нижних точках системы*.

Спуск отстоя следует производить, в зависимости от количества отложений, 1–2 раза в сутки, из расчета подпитки системы чистой, обработанной ингибитором, водой в количестве 0,25–1% водного объема системы в час. Необходимо отметить, что при повышении концентрации ингибитора свыше 10–20 г/м3 накипь разрушается с образованием весьма грубых взвесей, способных забить узкие места системы отопления. Поэтому передозировка ингибитора в этом случае грозит засорением системы. Наиболее эффективная и безопасная очистка систем отопления от застарелых отложений накипи и продуктов коррозии достигается при использовании препаратов, содержащих поверхностно-активные вещества, например, композиции «ККФ».

Эффективное и безопасное применение ингибиторов солеотложений и коррозии в отопительных системах возможно только при правильном дозировании этих препаратов. Принципиальная схема отопительной системы с обработкой воды ингибитором показана на рис. 3, из которого можно видеть, что устройство дозирования ингибитора (дозатор) врезают, как правило, в подпиточный трубопровод системы отопления после узла учета перед подпиточным насосом. Дозатор должен обеспечивать поддержание с заданной точностью постоянной концентрации ингибитора в системе отопления. Следует иметь в виду, что излишняя точность дозирования влечет за собой дополнительные затраты из-за более высокой стоимости дозатора и при этом не способствует успешному применению ингибитора. Это объясняется тем, что дозировки ингибиторов, необходимые для их эффективного применения, в настоящее время известны весьма приблизительно. Точность современных научно обоснованных данных по требуемым концентрациям ингибиторов составляет ±25%. Поэтому применять дозаторы с более высокой точностью просто бессмысленно.

По принципу действия дозаторы подразделяются на две основные группы: инжекционные, в которых для подачи ингибитора используется насос, работающий от внешнего источника энергии; и эжекционные, в которых используется энергия потока подпиточной воды. Дозаторы различных типов имеют свои преимущества и недостатки. Инжекционный дозатор состоит из следующих частей: резервуара для ингибитора, дозирующего насоса, датчиков расхода воды и ингибитора и системы управления работой насоса. Сердцем инжекционного дозатора является дозирующий насос, вернее, электронасосный агрегат — насос с электроприводом. В настоящее время многие фирмы, поставляющие на российский рынок дозирующие насосы зарубежного производства, пользуются приемами недобросовестной конкуренции: поставляя по демпинговым ценам насосы неизвестных производителей или азиатские подделки известных марок, такие поставщики обеспечивают свою рентабельность за счет последующих ремонтных услуг и продажи запасных частей.

Кроме того, многие поставщики продают насосы без комплектации резервуарами, системами управления и другими необходимыми частями. В лучших конструкциях инжекционных дозаторов используются отечественные дозирующие насосы типа НД, выпускаемые предприятиями «Талнах» (г. Тула) и «Технолог-Гидромаш» (г. Саратов). Полностью укомплектованные инжекционные дозаторы на основе таких насосов выпускает предприятие «Экоэнерго» (г. Ростов-на-Дону). Сам принцип действия инжекционных дозаторов, использующих энергию внешнего источника (как правило — электросети), предопределяет их основной, и, применительно к российским условиям, очень существенный недостаток — зависимость от энергоснабжения.

Другим существенным недостатком дозаторов такого типа является потребность в квалифицированной наладке и сервисном обслуживании. Для этого необходимо либо иметь своего специалиста-наладчика, либо заключать сервисный договор со специализированной организацией. Поэтому инжекционные дозаторы применяют, главным образом, на электростанциях или в крупных коммунальных котельных. Эжекционные дозаторы обладают рядом преимуществ перед инжекционными: обеспечивая необходимую точность дозирования ингибитора, они энергонезависимы, просты, надежны в эксплуатации и не требуют частого технического обслуживания. Полностью укомплектованные эжекционные дозаторы выпускает предприятие «Технопарк «Удмуртия»» (г. Ижевск).

Для обработки ингибиторами воды, применяемой для питания паровых котлов и систем с открытым водоразбором, выпускается дозатор «Иж-25» (рис. 4), а для обработки подпиточной воды закрытых систем, в частности, систем отопления — дозатор «Импульс-2» (рис. 5). Оба этих дозатора включают резервуар для ингибитора, эжекционное устройство и средства для врезки дозатора в подпиточный трубопровод, причем все узлы дозаторов изготовлены из отечественной нержавеющей стали. Дозаторы компактны, не требуют электропитания и квалифицированной наладки. Все техническое обслуживание дозаторов «Иж-25» и «Импульс-2» сводится к периодическому (с интервалом от нескольких дней до месяца) заполнению резервуара раствором ингибитора. Важным условием успешного применения ингибиторов солеотложений и коррозии в системах отопления является аналитический контроль состава подпиточной и сетевой воды. Подпиточная и сетевая вода подлежит контролю по следующим показателям: жесткость, щелочность, рН, содержание железа.

Контроль этих показателей ведут по общеизвестным методикам. Кроме того, в сетевой воде контролируют содержание ингибитора. Содержание ингибитора можно определять по методике, разработанной фирмой «Траверс» (г. Москва), используя комплект химреактивов, выпускаемый этой же фирмой. Критерием противонакипной и противокоррозионной стабильности воды является соответствие жесткости, щелочности и содержания железа в подпиточной и в сетевой воде с точностью ±10%. Накопленный опыт применения ингибиторов солеотложений и коррозии показывает, что современные ингибиторы обеспечивают наиболее эффективную, по сравнению с другими способами водоподготовки, защиту систем отопления от накипеобразования и коррозии. Однако неотъемлемым условием достижения успеха является правильное ведение водно-химического режима, включая дозирование ингибиторов и аналитический контроль.

*В соответствии со СНиП 2.04.07–86 «Тепловые сети», в тепловых сетях должны быть предусмотрены грязевики (п. 7.21), индикаторы коррозии (п. 7.37), приборы учета (п. 11.2). К сожалению, не все существующие тепловые сети соответствуют этим требованиям. Поэтому при внедрении обработки воды ингибиторами солеотложений и коррозии необходимо приводить тепловые сети в соответствие с требованиями СНиП.

Сведения об авторах статьи Чаусов Федор Федорович — инженер, заведующий лабораторией «Технологии энергоресурсосбережения» физического факультета УдГУ. Раевская Галина Анатольевна — химик, ведущий инженер лаборатории «Технологии энергоресурсосбережения» физического факультета УдГУ. Плетнев Михаил Андреевич — кандидат химических наук, доцент, проректор УдГУ по инновационной деятельности.