- Система отопления с конденсаторами

- Не может быть?!

- Целесообразно ли использовать конденсационный котел в радиаторной системе отопления?

- Особенности конструкции

- Автоматика управления

- Внимание – конденсат!

- Можно ли перевести систему отопления с обычного котла на конденсационный?

- Тепловой насос для отопления дома: принцип работы и примеры расчета

- Тепловой насос. Конструкция обогрева дома

- Принцип работы тепловых насосов

- Виды конструкций тепловых насосов

- Работа теплового насоса при работе по схеме «грунт-вода»

- Горизонтальный вариант

- Вертикальный вариант

- Комбинированный вариант

- Расчет горизонтального коллектора теплового насоса

- Пример расчета теплового насоса

- Расчет коллектора

- Расчет вертикального коллектора

Система отопления с конденсаторами

С тех пор, как конденсационные котлы начали завоевывать рынок теплотехнического оборудования, прошло менее двух десятков лет. Но за это время множество потребителей уже успело оценить их исключительную эффективность и экономичность: по данным показателям эти устройства существенно превосходят обычные конвекционные котлы. За счет чего же достигаются такие результаты?

Как известно, для отопления больших домов требуются мощные напольные теплогенераторы, которые, согласно правилам, должны быть установлены в отдельном, особым образом оборудованном помещении. Если же по каким-то причинам для котельной нет подходящего места, тут и встает проблема с подбором настенного агрегата, способного обогреть значительную площадь, а то еще и обеспечить здание горячей водой. Мощность конвекционных настенников обычно ограничивается 40 кВт, так что в случае коттеджа на 150–200 м² справиться с такой задачей им, скорее всего, будет не по силам. А вот для высокоэффективных конденсационных котлов настенного монтажа мощностью до 80–100 кВт эта миссия выполнима.

Не может быть?!

Принцип работы конденсационного котла

Все знают, что КПД любого устройства не может быть больше 100%. В техпаспорте же конденсационных котлов указана цифра 108–110%. Резонный вопрос – как это возможно? Дело в том, что КПД подобных приборов, так сказать, в чистом виде составляет порядка 98%, а добавочные 10% получаются в результате отъема тепла у отходящих газов, образующихся при сгорании топлива. И если у конвекционных котлов это тепло в буквальном смысле просто улетает в трубу и согревает уличный воздух, то конденсатники заставляют его работать на повышение своего КПД. Суть процесса в следующем: при охлаждении дымовых газов до температуры точки росы (≈ 55°С) содержащиеся в них водяные пары конденсируются, что сопровождается высвобождением значительного количества тепла. Теплотехнические расчеты показывают, что благодаря этому экономия энергии может составить при сжигании природного газа 11%, сжиженного газа (пропан-бутан) – 9%, солярки – 6 % .

Для охлаждения дымовых газов агрегаты используют обратку, то есть теплоноситель, уже прошедший по трубам и имеющий температуру ниже 55°С, необходимую для конденсации пара. Таким образом, конденсационные котлы будут работать со всей возможной отдачей только в низкотемпературных системах отопления (теплые полы, климатические стеновые панели, капиллярные маты). В системах, функционирующих в режиме 90/70°С, они превзойдут по экономичности конвекционные теплогенераторы всего на 3–5%.

Конденсационные газовые котлы позволяют сэкономить за отопительный сезон до 20–25% топлива. Кроме того, при его сгорании на 90% сокращаются выбросы в атмосферу оксидов азота и углерода

Целесообразно ли использовать конденсационный котел в радиаторной системе отопления?

Конденсационным котлам обычно «вменяют в вину» то, что они не годятся для работы в высокотемпературных системах радиаторного отопления. Но так ли это? Ведь при обогреве дома радиаторами, даже в условиях наших зим, делать их горячее 55°С большую часть отопительного периода просто нет необходимости. За исключением максимум двух-трех морозных недель, среднесуточная температура за окном составляет около 0°С, и «раскалять» в это время батареи, расходуя лишнее топливо, совсем ни к чему. Таким образом, когда потребности дома в тепле могут быть полностью удовлетворены при пониженной температуре теплоносителя, конденсационный котел будет прекрасно обслуживать и радиаторные системы отопления. Ну а если ударит настоящий мороз (–25…30°C) и котельная перейдет на усиленный режим работы (к примеру, 90°С), то процесс конденсации прекратится и эффективность котла снизится, но все равно, хоть и незначительно, она будет выше, чем у конвекционных устройств.

Особенности конструкции

Конструктивно конденсационные котлы не слишком отличаются от традиционных газотопливных агрегатов, но от того, какого типа устройства выступают в них в качестве важнейших узлов, напрямую зависят заявленные высокоэффективность, экономичность и надежность данного оборудования.

Теплообменник, служащий для охлаждения отходящих газов, постоянно испытывает агрессивное воздействие конденсата, представляющего собой едкую кислотосодержащую жидкость, поэтому основное требование к данному элементу конструкции – высокая химическая стойкость. Теплообменники изготавливают из нержавеющей стали либо из силумина (алюминиево-кремниевого сплава), притом наилучшим вариантом будут литые изделия, так как шов с малейшим изъяном является потенциальным очагом коррозии.

‘ >

Котел в разрезе

Конденсационные теплогенераторы имеют закрытую камеру сгорания и, как правило, оснащены высокопроизводительными вентиляторными (дутьевыми) горелками, регулируемыми в широком диапазоне мощности, что дает возможность максимально точно контролировать температуру отходящих газов (не выше 57°С). За работу горелки отвечает автоматика, которая отслеживает все настройки и параметры безопасности оборудования.

В некоторых моделях котлов установлены модулирующие циркуляционные насосы с плавной регулировкой мощности двигателя и высоты напора теплоносителя. Это позволяет им гибко подстраиваться под заданные гидравлические и температурные параметры, даже когда система отопления работает в режиме неполной нагрузки. Обычные же насосы обеспечивают постоянный поток теплоносителя, а значит, его температура в возвратной линии может превышать значения, необходимые для конденсации водяных паров из отходящих газов. Таким образом, конденсационный котел, по сути, начинает функционировать как простой конвекционный, то есть КПД оборудования падает.

Для организации системы ГВС на базе конденсационного котла многие производители выпускают агрегаты со встроенным вторичным теплообменником и расширительным баком. Компактные настенники комплектуются баками всего на 30–40 л, у напольных же моделей они могут вмещать 150–200 л воды и более

Автоматика управления

Автоматическое управление, тем более дистанционное, существенно повышает уровень комфорта при эксплуатации котельного оборудования, а также предусматривает возможность подключения котла к комплексной системе отопления и ГВС, организованной на основе нескольких источников тепла. Так, автоматика Logamatic EMS plus RC300, которой оснащаются агрегаты марки Buderus, может управлять системой, состоящей из четырех контуров отопления, двух контуров ГВС и гелиоустановки. Принцип удаленного контроля Buderus реализует при помощи электронного термостата Logamatic TC100, а, например, фирма De Dietrich использует для этого настенную панель Diematic VM ISystem.

Управляющий модуль связан с котлом низковольтным проводным соединением. А взаимодействие пользователя с любыми элементами системы (корректировка параметров и режимов работы, краткосрочное или долгосрочное программирование и т. п.) осуществляется по Wi-Fi либо через специальное приложение на компьютере или смартфоне.

Конденсационные котлы большинства марок можно объединять в каскады – группы из нескольких (в быту обычно до четырех) устройств. Такой каскад позволяет очень точно регулировать мощность приборов

Внимание – конденсат!

Сколько конденсата образуется за сутки работы котла, можно определить из расчета 0,14 кг на 1 кВт‧ч. То есть, к примеру, агрегат мощностью 24 кВт, функционирующий в низкотемпературном режиме с 50%-ной нагрузкой (а за счет точной регулировки параметров оборудование, в зависимости от условий, может быть задействовано и всего лишь на четверть своего ресурса) выдает 40 л конденсата.

Сливать кислотосодержащую жидкость на рельеф запрещено, иначе в этом месте появится «мертвое поле». Конденсат от котлов малой мощности можно сливать в центральную (поселковую) канализацию, притом его следует разбавлять в пропорции минимум 10:1, а лучше 25:1.

Если дом оборудован автономной канализацией с септиком, а также в случае котла высокой мощности, перед утилизацией конденсат должен проходить процедуру нейтрализации кислот в особом резервуаре. Его наполнителем служит мраморная крошка, раз в несколько месяцев требующая замены. (Что касается возможности слива нейтрализованного конденсата в ЛОС, то этот вопрос необходимо уточнить у поставщика очистной установки.)

Можно ли перевести систему отопления с обычного котла на конденсационный?

Как при установке, так и при замене любой газотопливной техники придется собрать соответствующий пакет документов и пройти установленные разрешительные процедуры. Но прежде всего, реорганизацию системы следует обосновать инженерными расчетами. Безусловно, перевод котельной с одного вида газового оборудования на другой потребует материальных вложений. Львиную долю всех расходов составит стоимость самого конденсатника, а собственно монтаж и подключение нового котла не станет крупной статьей расходов (например, компания Buderus предусматривает для этого целый набор специальных аксессуаров).

Основной проблемой может стать необходимость замены дымохода. Газы от конденсационного котла должны отводиться через канал, материал которого способен противостоять разрушительному воздействию содержащихся в дыме кислот. На данные условия эксплуатации рассчитаны керамические модульные системы, двухконтурные утепленные «сандвич»-конструкции из нержавеющей стали, трубы из жестких полимеров. Чтобы сократить затраты, имеющийся дымоход можно модернизировать путем его гильзования с помощью одностенной трубы из нержавейки или гибкого пластикового рукава.

Тепловой насос для отопления дома: принцип работы и примеры расчета

Давно и весьма успешно тепловые насосы используются в бытовых и промышленных холодильниках и кондиционерах.

Сегодня эти устройства стали применять и для выполнения функции противоположного характера – обогрева жилища в период холодов.

Давайте же посмотрим, как используются тепловые насосы для отопления частных домов и что нужно знать, чтобы правильно рассчитать все его компоненты.

Тепловой насос. Конструкция обогрева дома

Разница состоит только в том, что котел сжигает топливо, а ТН «выкачивает» тепловую энергию из источников, которые, на первый взгляд, совсем ею не богаты.

Грунт и речная вода с температурой 5 – 7 градусов, или даже морозный зимний воздух, температура которого вообще оказалась ниже нуля.

Такие источники называются низкопотенциальными, и хотя с понятием тепла они никак не ассоциируются, ТН умудряется «выжать» из них внушительный объем живительной энергии. К этому следует добавить тепло, выделяемое электродвигателем компрессора ТН: здесь, в отличие от холодильника и кондиционера, оно не пропадает даром.

В остальном система отопления на базе ТН ничем не отличается от обычной: используется теплоноситель – вода или воздух, который нагревается, протекая через теплообменник, а затем разносит тепло по всему дому. Циркуляцию обеспечивает насос (для водяного отопления) или вентилятор (для воздушного). Точно также, как и традиционный теплогенератор, ТН можно одновременно подключить к контуру горячего водоснабжения (ГВС) как с накопительной емкостью (бойлером), так и без нее.

О том, как самостоятельно установить двухконтурный газовый котел для отопления частного дома, читайте тут.

В России паровое отопление появилось раньше водяного, однако сейчас такая система используется редко. Здесь https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-sxema.html вы найдете обзор основных видов котлов и способов парового отопления.

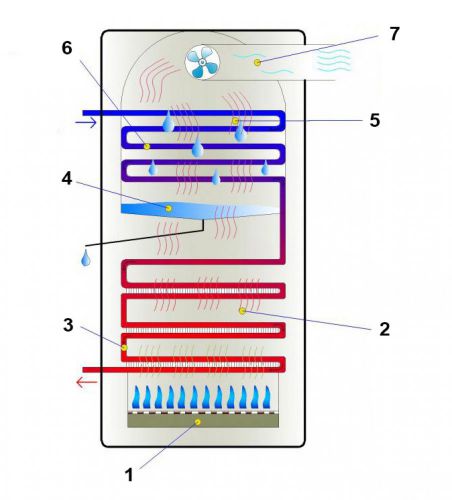

Принцип работы тепловых насосов

В любом ТН имеется рабочая среда, именуемая хладагентом. Обычно в этом качестве выступает фреон, реже – аммиак. Само устройство состоит всего из трех компонентов:

Испаритель и конденсатор – это два резервуара, имеющие вид длинных изогнутых трубок – змеевиков. Конденсатор одним концом присоединяется к выходному патрубку компрессора, а испаритель – ко входному. Концы змеевиков стыкуются и в месте соединения между ними устанавливается редукционный клапан. Испаритель контактирует – непосредственно или косвенно – со средой-источником, а конденсатор – с системой отопления или ГВС.

Принцип работы теплового насоса

Работа ТН основана на взаимозависимости объема, давления и температуры газа. Вот что происходит внутри агрегата:

- Аммиак, фреон или другой хладагент, двигаясь по испарителю, нагревается от среды-источника, допустим, до температуры +5 градусов.

- Пройдя испаритель, газ достигает компрессора, который перекачивает его в конденсатор.

- Нагнетаемый компрессором хладагент удерживается в конденсаторе редукционным клапаном, поэтому его давление здесь выше, чем в испарителе. Как известно, с ростом давления температура любого газа увеличивается. Именно это происходит с хладагентом – он разогревается до 60 – 70 градусов. Поскольку конденсатор омывается циркулирующим в системе отопления теплоносителем, последний также нагревается.

- Через редукционный клапан хладагент небольшими порциями сбрасывается в испаритель, где его давление снова падает. Газ расширяется и остывает, а поскольку часть внутренней энергии была потеряна им в результате теплообмена на предыдущем этапе, его температура опускается ниже изначальных +5 градусов. Следуя по испарителю, он снова нагревается, далее закачивается в конденсатор компрессором – и так по кругу. По-научному этот процесс называется циклом Карно.

Но ТН все-равно остается очень выгодным: за каждый потраченный кВт*ч электроэнергии удается получить от 3 до 5 кВт*ч тепла.

Виды конструкций тепловых насосов

Существуют следующие разновидности:

- ТН «воздух – воздух»;

- ТН «воздух – вода»;

- ТН «грунт – вода»;

- ТН «вода – вода».

Самый первый вариант – это обычная сплит-система, работающая в режиме обогрева. Испаритель монтируется на улице, а внутри дома устанавливается блок с конденсатором. Последний обдувается вентилятором, благодаря чему в помещение подается теплая воздушная масса.

Если такую систему оснастить специальным теплообменником с патрубками, получится ТН типа «воздух – вода». Он подключается к водяной системе отопления.

Испаритель ТН типа «воздух – воздух» или «воздух – вода» можно разместить не на улице, а в канале вытяжной вентиляции (она должна быть принудительной). В этом случае эффективность ТН будет увеличена в несколько раз.

Теплонасосы типа «вода – вода» и «грунт – вода» для отбора тепла используют так называемый наружный теплообменник или, как его еще называют, коллектор.

Принципиальная схема работы теплового насоса

Это длинная закольцованная труба, как правило, пластиковая, по которой циркулирует жидкая среда, омывающая испаритель. Обе разновидности ТН представляют собой одно и то же устройство: в одном случае коллектор погружается на дно поверхностного водоема, а во втором – в грунт. Конденсатор такого ТН расположен в теплообменнике, подключаемом к системе водяного отопления.

Подключение ТН по схеме «вода – вода» является гораздо менее трудоемким, чем «грунт – вода», поскольку отпадает необходимость в проведении земляных работ. На дно водоема труба укладывается в виде спирали. Разумеется, для данной схемы подойдет только такой водоем, который зимой не промерзает до дна.

Работа теплового насоса при работе по схеме «грунт-вода»

Укладку коллектора в грунт можно произвести тремя способами.

Горизонтальный вариант

Для такого коллектора потребуется участок земли достаточно большой площади, но зато его может построить любой домовладелец – никаких навыков, кроме умения работать лопатой, не понадобится.

Следует, правда, учесть, что сооружение теплообменника ручным способом – довольно трудоемкий процесс.

Вертикальный вариант

Трубы коллектора в виде петель, имеющих форму литеры «U», погружаются в скважины глубиной от 20 до 100 м. При необходимости можно построить несколько таких скважин. После установки труб скважины заливают цементным раствором.

Достоинство вертикального коллектора состоит в том, что для его строительства нужен совсем небольшой участок. Однако, пробурить скважины глубиной более 20 м самостоятельно нет никакой возможности – придется нанимать бригаду бурильщиков.

Комбинированный вариант

На участке выкапывается круглый колодец глубиной от 2-х м.

Трубы теплообменника укладываются спиралью, так что контур представляет собой как бы вертикально установленную пружину.

По завершении монтажных работ колодец засыпают. Как и в случае с горизонтальным теплообменником, весь необходимый объем работ можно произвести своими руками.

Коллектор заполняется антифризом – тосолом или раствором этиленгликоля. Для обеспечения его циркуляции в контур врезается специальный насос. Вобрав в себя тепло грунта, антифриз поступает к испарителю, где происходит теплообмен между ним и хладагентом.

Следует учесть, что неограниченный отбор тепла из грунта, особенно при вертикальном расположении коллектора, может привести к нежелательным последствиям для геологии и экологии участка. Поэтому в летний период ТН типа «грунт – вода» весьма желательно эксплуатировать в реверсивном режиме – кондиционирование.

Об особенностях выбора солнечных батарей для отопления дома читайте в этой теме.

Расчет горизонтального коллектора теплового насоса

Эффективность горизонтального коллектора зависит от температуры среды, в которую он погружен, ее теплопроводности, а также площади контакта с поверхностью трубы. Методика расчета достаточно сложна, поэтому в большинстве случаев пользуются усредненными данными.

- 10 Вт – при заглублении в сухой песчаный или каменистый грунт;

- 20 Вт – в сухом глинистом грунте;

- 25 Вт – во влажном глинистом грунте;

- 35 Вт – в очень сыром глинистом грунте.

Таким образом, для расчета длины коллектора (L) следует потребную тепловую мощность (Q) разделить на теплотворную способность грунта (p):

L = Q / p.

Приведенные значения можно считать действительными только при соблюдении следующих условий:

- Участок земли над коллектором не застроен, не затенен и не засажен деревьями или кустами.

- Расстояние между соседними витками спирали или участками «змейки» составляет не менее 0,7 м.

Пример расчета теплового насоса

Подберем ТН для системы отопления одноэтажного дома общей площадью 70 кв. м со стандартной высотой потолка (2,5 м), рациональной архитектурой и теплоизоляцией ограждающих конструкций, соответствующей требованиям современных строительных норм. На обогрев 1-го кв. м такого объекта по общепринятым нормам приходится тратить 100 Вт тепла. Таким образом, для отопления всего дома понадобится:

Q = 70 х 100 = 7000 Вт = 7 кВт тепловой энергии.

Выбираем тепловой насос марки «ТеплоДаром» (модель L-024-WLC) с тепловой мощностью W = 7,7 кВт. Компрессор агрегата потребляет N = 2,5 кВт электроэнергии.

Расчет коллектора

Грунт на отведенном под строительство коллектора участке – глинистый, уровень грунтовых вод высокий (принимаем теплотворную способность p = 35 Вт/м).

Мощность коллектора определяем по формуле:

Qk = W – N = 7,7 – 2,5 = 5,2 кВт.

L = 5200 / 35 = 148.5 м (приблизительно).

Исходя из того факта, что укладывать контур длиной более 100 м нерационально из-за чрезмерно высокого гидравлического сопротивления, принимаем следующее: коллектор теплового насоса будет состоять из двух контуров – длиной 100 м и 50 м.

Площадь участка, который необходимо будет отвести под коллектор, определим по формуле:

S = L x A,

Где А – шаг между соседними участками контура. Принимаем: А = 0,8 м.

Тогда S = 150 x 0.8 = 120 кв. м.

Расчет вертикального коллектора

На глубине свыше 15 м температура грунта стабильно держится на отметке +10 градусов круглый год. Поэтому эффективность вертикального коллектора является более высокой – в среднем с метрового участка удается снимать до 50 Вт тепла. Для расчета длины теплообменника также необходимо учитывать тип среды. Так, с 1-го метра трубы удается получить такую тепловую мощность:

- 20 Вт – при погружении в осадочный грунт (сухой);

- 50 Вт – в каменистом либо влажном осадочном грунте;

- 70 Вт – твердые породы (камень);

- 80 Вт – подземные воды.

Применение вертикального зонда для теплового насоса

При строительстве скважин следует соблюдать условие: расстояние между ними должно составлять не менее 5 м.

Для работы теплового насоса из вышеприведенного примера понадобится коллектор длиной L = 5200 / 50 = 140 м.

Следовательно, для обустройства коллектора потребуется пробурить две скважины глубиной 70 м. В каждой из них нужно будет установить по две U-образные петли, для чего необходимо будет закупить 4х140 = 560 м труб.