- Особенности гидравлического расчета системы радиаторного отопления

- Нюансы, о которых надо знать перед выполнением гидравлического расчёта

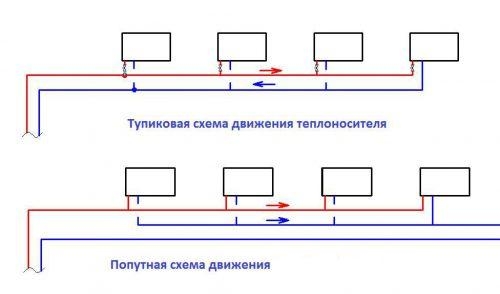

- Системы отопления с тупиковым и попутным движением теплоносителя

- Цели гидравлического расчета

- Как выбор комплектующих для системы отопления влияет на гидравлический расчёт

- Подведение итогов

- Гидравлический расчёт системы отопления

- Цели и задачи гидравлического расчёта

- Виды систем отопления

- Определение расхода и скорости движения теплоносителя

- Потери напора и давления

- Предварительная балансировка системы

- Программные комплексы для расчётов

Особенности гидравлического расчета системы радиаторного отопления

Комфорт в загородном доме во многом зависит от надёжной работы системы отопления. Теплоотдача при радиаторном отоплении, системе «тёплый пол» и «тёплый плинтус» обеспечивается за счёт движения по трубам теплоносителя. Поэтому правильному подбору циркуляционных насосов, запорно-регулирующей арматуры, фитингов и определению оптимального диаметра трубопроводов предшествует гидравлический расчёт системы отопления.

Данный расчёт требует профессиональных знаний, поэтому мы в данной части учебного курса «Системы отопления: выбор, монтаж», с помощью специалиста компании REHAU, расскажем:

- О каких нюансах следует знать перед выполнением гидравлического расчёта.

- Чем отличаются системы отопления с тупиковым и попутным движением теплоносителя.

- В чём состоят цели гидравлического расчёта.

- Как материал труб и способ их соединения оказывает влияние на гидравлический расчёт.

- Каким образом специальное программное обеспечивание позволяет ускорить и упростить процесс гидравлического расчета.

Нюансы, о которых надо знать перед выполнением гидравлического расчёта

В современной системе отопления протекают сложные гидравлические процессы с динамически меняющимися характеристиками. Поэтому на гидравлический расчёт оказывает влияние множество нюансов: начиная от типа системы отопления, вида отопительных приборов и способа их присоединения, режима регулирования и заканчивая материалом комплектующих.

Важно: Трубопроводная отопительная система загородного дома — это сложная разветвлённая сеть. Гидравлический расчет определяет её правильную работу так, чтобы ко всем отопительным приборам поступало необходимое количество теплоносителя. Правильно рассчитать и спроектировать систему отопления может только квалифицированный специалист, имеющий профильное образование по данной дисциплине.

Системы радиаторной и водопроводной разводок — это разветвленные трубопроводные сети. В трубопроводах давление теряется на трение о стенки труб и на местные сопротивления в фасонных частях при разделении или слиянии потоков, на внезапные расширения или сужения «живого» сечения. Для того чтобы теплоноситель или вода поступали к отопительным приборам или точкам водоразбора в необходимом количестве, трубопроводная сеть должна быть правильно рассчитана.

Вне зависимости от того, какая система отопления смонтирована в доме, например, радиаторная разводка или тёплый пол, принцип гидравлического расчёта одинаков для всех, но каждая система требует индивидуального подхода.

Например, система отопления может быть заправлена водой, этилен- или пропиленгликолем, а это повлияет на гидравлические параметры системы.

У этиленгликоля или пропиленгликоля большая вязкость и меньшая текучесть, чем у воды, а значит, и сопротивление при движении по трубопроводу будет больше. Кроме этого, теплоёмкость этиленгликоля меньше, чем у воды, и составляет 3,45 кДж/(кг▪К), а у воды 4.19 кДж/(кг*К). В связи с этим расход, при том же перепаде температур, должен быть на 20 с лишним процентов выше.

Важно: вид теплоносителя, который будет циркулировать в системе отопления, определяется заранее. Соответственно: проектировщик при гидравлическом расчёте системы отопления должен учесть его характеристики.

Выбор одно- или двухтрубной системы отопления также влияет на методику гидравлического расчёта.

Это связано с тем, что в однотрубной системе вода последовательно проходит через все радиаторы, и расход через все приборы в расчетных условиях будет единым при различных небольших перепадах температур на каждом приборе. В двухтрубной системе вода через отдельные кольца поступает независимо в каждый радиатор. Поэтому в двухтрубной системе перепад температур на всех приборах будет одинаковым и большим, порядка 20 К, а вот расходы через каждый прибор будут существенно различаться.

При гидравлическом расчете выбирается самое нагруженное кольцо. Оно является расчётным. Все остальные кольца увязываются с ним так, чтобы потери в параллельных кольцах были одинаковыми, с соответствующими им участками главного кольца.

При выполнении гидравлического расчета обычно вводятся следующие допущения:

- Скорость воды в подводках не более 0,5 м/с, в магистралях в коридорах 0,6-0,8 м/с, в магистралях в подвалах 1,0-1,5 м/с.

- Удельные потери давления на трение в трубопроводах — не более 140 Па/м.

Системы отопления с тупиковым и попутным движением теплоносителя

Отметим, что в системах радиаторной разводки, при едином принципе гидравлического расчёта, существуют разные подходы, т.к. системы подразделяются на тупиковые и попутные.

При тупиковой схеме теплоноситель движется по трубам «подачи» и «обратки» в противоположные стороны. И, соответственно, в попутной схеме теплоноситель движется по трубам в одном направлении.

В тупиковых системах расчет ведётся через дальние — наиболее нагруженные участки. Для этого выбирается главное циркуляционное кольцо. Это самое неблагоприятное направление для воды, по которому прежде всего подбираются диаметры отопительных труб. Все остальные второстепенные кольца, которые возникают в этой системе, должны увязываться с главным. В попутной системе расчёт ведётся через средний, наиболее нагруженный, стояк.

В системах водопровода соблюдается аналогичный принцип. Система рассчитывается через самый удалённый и самый нагруженный стояк. Но есть особенность – в расчёте расходов.

Важно: если в радиаторной разводке расход зависит от количества тепла и перепадов температур, то в водопроводе расход зависит от норм водопотребления, а также от типа установленной водоразборной арматуры.

Цели гидравлического расчета

Цели гидравлического расчета заключаются в следующем:

- Подобрать оптимальные диаметры трубопроводов.

- Увязать давления в отдельных ветвях сети.

- Выбрать циркуляционный насос для системы отопления.

Раскроем подробнее каждый из этих пунктов.

1. Подбор диаметров трубопроводов

Чем меньше диаметр трубопровода, тем больше сопротивление оказывается потоку теплоносителя из-за трения о стенки трубопровода и местных сопротивлений на поворотах и ответвлениях. Поэтому для малых расходов, как правило, берутся малые диаметры трубопроводов, для больших расходов, соответственно, большие диаметры, за счёт чего можно ограниченно отрегулировать систему.

Если система разветвлённая – есть короткая и длинная ветка, то на длинной ветке идёт большой расход, а на короткой — меньший. В этом случае короткая ветка должна выполняться из труб меньших диаметров, а длинная ветка должна выполняться из труб большего диаметра.

И, по мере уменьшения расхода, от начала к концу ветки диаметры труб должны уменьшаться так, чтобы скорость теплоносителя была примерно одинакова.

2. Увязка давлений в отдельных ветвях сети

Увязка может производиться подбором соответствующих диаметров труб или, если возможности этого способа исчерпаны, то за счёт установки регуляторов расхода давления или регулировочных вентилей на отдельных ветвях.

Частично мы, как это описано выше, можем увязать давление с помощью подбора диаметров трубопроводов. Но не всегда это удаётся сделать. Например, если берём самый маленький диаметр трубопровода на короткой ветке, а сопротивление в нём все равно недостаточно большое, тогда весь поток воды будет идти через короткую ветку, не заходя в длинную. В этом случае требуется дополнительная регулировочная арматура.

Регулировочная арматура может быть разной.

Бюджетный вариант — ставим регулировочный вентиль — т.е. вентиль с плавной регулировкой, который имеет градацию в настройке. Каждый вентиль имеет свою характеристику. При гидравлическом расчёте проектировщик смотрит, какое давление необходимо погасить, и определяется так называемая невязка давлений между длинной и короткой ветками. Тогда по характеристике вентиля проектировщик определяет, на сколько оборотов этот вентиль, от полностью закрытого положения, надо будет открыть. Например, на 1, на 1.5 или на 2 оборота. В зависимости от степени открытия вентиля будет добавляться разное сопротивление.

Более дорогой и сложный вариант регулировочной арматуры — т.н. регуляторы давления и регуляторы расхода. Это устройства, на которых мы задаём необходимый расход или необходимый перепад давлений, т.е. падение давлений на этой ветке. В этом случае устройства сами контролируют работу системы и, если расход не соответствует требуемому уровню, то они открывают сечение, и расход увеличивается. Если расход слишком большой, то сечение перекрывается. Аналогично происходит и с давлением.

Если все потребители после ночного понижения теплоотдачи одновременно открыли утром свои отопительные приборы, то теплоноситель попытается, в первую очередь, поступать в ближние к тепловому пункту приборы, а до дальних дойдет спустя часы. Тогда сработает регулятор давления, прикрывая ближайшие ветки и, тем самым, обеспечит равномерное поступление теплоносителя во все ветки.

3. Подбор циркуляционного насоса по давлению (напору) и по расходу (подаче)

Расчетные потери давления в главном циркуляционном кольце (с небольшим запасом) определят напор для циркуляционного насоса. А расчетный расход насоса – это суммарный расход теплоносителя по всем ветвям системы. Насос подбирается по напору и по расходу.

Если в системе стоит несколько циркуляционных насосов, то в случае их последовательного монтажа у них суммируется напор, а расход будет общим. Если насосы работают параллельно, то у них суммируется расход, а напор будет одинаковым.

Важно: Определив в ходе гидравлического расчёта потери давления в системе, можно выбрать циркуляционный насос, который оптимально будет соответствовать параметрам системы, обеспечивая оптимум затрат – капитальных (стоимость насоса) и эксплуатационных (стоимость электроэнергии на циркуляцию).

Как выбор комплектующих для системы отопления влияет на гидравлический расчёт

Материал, из которого изготовлены трубы системы отопления, фитинги, а также техника их соединения, оказывает существенное влияние на гидравлический расчет.

Трубы, имеющие гладкую внутреннюю поверхность, уменьшают потери на трение при движении теплоносителя. Это даёт нам преимущества – берём трубопроводы меньшего диаметра и экономим на материале. Также уменьшаются затраты электроэнергии, необходимые для работы циркуляционного насоса. Можно взять насос меньшей мощности, т.к. за счёт меньшего сопротивления в трубопроводах требуется меньший напор.

В местах соединений «фитинг-труба», в зависимости от способа их монтажа, могут быть большие потери, или, наоборот, потери на сопротивление потоку при движении теплоносителя сведены к минимуму.

Например, если используется техника соединения методом «надвижной гильзы», т.е. развальцовывается конец трубопровода, и внутрь вставляется фитинг, то за счёт этого не происходит заужения живого сечения. Соответственно: уменьшается местное сопротивление, и уменьшаются энергетические затраты на циркуляцию воды.

Подведение итогов

Выше уже говорилось, что гидравлический расчёт системы отопления — это сложная задача, требующая профессиональных знаний. Если предстоит спроектировать сильно разветвлённую систему отопления (большой дом), то расчёт вручную отнимает много сил и времени. Для упрощения данной задачи разработаны специальные компьютерные программы.

С помощью этих программ можно сделать гидравлический расчёт, определить регулировочные характеристики запорно-регулировочной арматуры и автоматически составить заказную спецификацию. В зависимости от типа программ, расчёт осуществляется в среде AutoCAD или в собственном графическом редакторе.

Добавим, что сейчас при проектировании промышленных и гражданских объектов наметилась тенденция к использованию BIM технологий (building information modeling). В этом случае все проектировщики работают в едином информационном пространстве. Для этого создаётся «облачная» модель здания. Благодаря этому любые нестыковки выявляются ещё на стадии проектировании, и своевременно вносятся необходимые изменения в проект. Это позволяет точно спланировать все строительные работы, избежать затягивания сроков сдачи объекта и тем самым сократить смету.

Гидравлический расчёт системы отопления

Сегодня разберём, как произвести гидравлический расчёт системы отопления. Ведь по сей день распространяется практика проектирования отопительных систем по наитию. Это в корне неверный подход: без предварительного расчёта мы задираем планку материалоёмкости, провоцируем нештатные режимы работы и лишаемся возможности добиться максимальной эффективности.

Цели и задачи гидравлического расчёта

С инженерной точки зрения жидкостная система отопления представляется достаточно сложным комплексом, включающим устройства генерации тепла, его транспортировки и выделения в обогреваемых помещениях. Идеальным режимом работы гидравлической системы отопления считается такой, при котором теплоноситель поглощает максимум тепла от источника и передаёт его комнатной атмосфере без потерь в процессе перемещения. Конечно, такая задача видится совершенно недостижимой, однако более вдумчивый подход позволяет предсказать поведение системы в различных условиях и максимально приблизиться к эталонным показателям. Это и есть главная цель проектирования систем отопления, важнейшей частью которого по праву считается гидравлический расчёт.

Практические цели гидравлического расчёта таковы:

- Понять, с какой скоростью и в каком объёме осуществляется перемещение теплоносителя в каждом узле системы.

- Определить, какое влияние оказывает изменение режима работы каждого из устройств на весь комплекс в целом.

- Установить, какая производительность и рабочие характеристики отдельных узлов и устройств будут достаточными для выполнения отопительной системой своих функций без значительного удорожания и обеспечения необоснованно высокого запаса надёжности.

- В конечном итоге — обеспечить строго дозированное распределение тепловой энергии по различным зонам отопления и гарантировать, что это распределение будет сохраняться с высоким постоянством.

Можно сказать больше: без хотя бы базовых расчётов невозможно добиться приемлемой стабильности работы и долговечного использования оборудования. Моделирование действия гидравлической системы, по сути, является базисом, на котором строится вся дальнейшая проектная разработка.

Виды систем отопления

Задачи инженерных расчётов такого рода осложняются высоким разнообразием систем отопления, как с точки зрения масштабности, так и в плане конфигурации. Различают несколько видов отопительных развязок, в каждой из которых действуют свои закономерности:

1. Двухтрубная тупиковая система — наиболее распространённый вариант устройства, неплохо подходящий для организации как центральных, так и индивидуальных контуров обогрева.

2. Однотрубная система или «Ленинградка» считается лучшим способом устройства гражданских отопительных комплексов тепловой мощностью до 30–35 кВт.

3. Двухтрубная система попутного типа — наиболее материалоёмкий вид развязки отопительных контуров, отличающийся при этом наивысшей из известных стабильностью работы и качеством распределения теплоносителя.

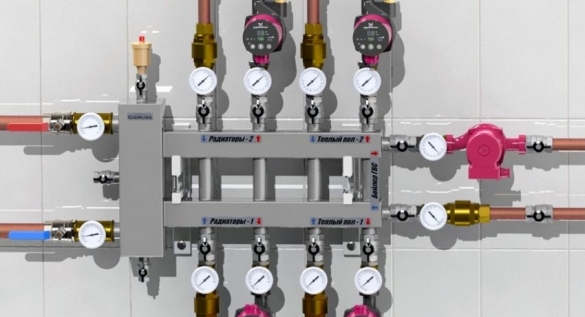

4. Лучевая разводка во многом схожа с двухтрубной попуткой, но при этом все органы управления системой вынесены в одну точку — на коллекторный узел.

Прежде чем приступить к прикладной стороне расчётов, нужно сделать пару важных предупреждений. В первую очередь нужно усвоить, что ключ к качественному расчёту лежит в понимании принципов работы жидкостных систем на интуитивном уровне. Без этого рассмотрение каждой отдельно взятой развязки превращается в переплетение сложных математических выкладок. Второе — практическая невозможность изложить в рамках одного обзора больше, чем базовые понятия, за более подробными разъяснениями лучше обратиться к такой литературе по расчёту отопительных систем:

- Пырков В. В. «Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика» 2-е издание, 2010 г.

- Р. Яушовец «Гидравлика — сердце водяного отопления».

- Пособие «Гидравлика котельных» от компании De Dietrich.

- А. Савельев «Отопление дома. Расчёт и монтаж систем».

Определение расхода и скорости движения теплоносителя

Наиболее известная методика расчёта гидравлических систем основывается на данных теплотехнического расчёта, которым определяется норма восполнения теплопотерь в каждом помещении и, соответственно, тепловая мощность радиаторов, в них установленных. На первый взгляд всё просто: мы имеем общее значение тепловой мощности и затем дозируем поступление теплоносителя к каждому нагревательному прибору. Для большего удобства предварительно строится аксонометрический эскиз гидравлической системы, который аннотируется требуемыми показателями мощности радиаторов или петель водяного тёплого пола.

Переход от теплотехнического расчёта к гидравлическому осуществляется путём введения понятия массового потока, то есть некой массы теплоносителя, подводимого к каждому участку отопительного контура. Массовый поток есть отношение требуемой тепловой мощности к произведению удельной теплоёмкости теплоносителя на разность температур в подающем и возвратном трубопроводе. Таким образом, на эскизе отопительной системы отмечают ключевые точки, для которых указывается номинальный массовый поток. Для удобства параллельно определяется и объёмный поток с учётом плотности используемого теплоносителя.

- G — расход теплоносителя, кг/с

- Q — необходимая тепловая мощность, Вт

- c — удельная теплоёмкость теплоносителя, для воды принимаемая 4200 Дж/(кг·°С)

- ΔT = (t2 — t1) — разность температур между подачей и обраткой, °С

Логика здесь проста: чтобы доставить необходимое количество тепла к радиатору, нужно сперва определить объём или массу теплоносителя с заданной теплоёмкостью, проходящего через трубопровод за единицу времени. Для этого требуется определить скорость движения теплоносителя в контуре, которая равна отношению объёмного потока к площади сечения внутреннего прохода трубы. Если расчёт скорости ведётся относительно массового потока, в знаменатель нужно добавить значение плотности теплоносителя:

V = G / (ρ · f)

- V — скорость движения теплоносителя, м/с

- G — расход теплоносителя, кг/с

- ρ — плотность теплоносителя, для воды можно принять 1000 кг/м 3

- f — площадь сечения трубы, находится по формуле π·r 2 , где r — внутренний диаметр трубы, делённый на два

Данные о расходе и скорости необходимы для определения условного прохода труб развязки, а также подачи и напора циркуляционных насосов. Устройства принудительной циркуляции должны создавать избыточное давление, позволяющее преодолеть гидродинамическое сопротивление труб и запорно-регулирующей арматуры. Наибольшую сложность представляет гидравлический расчёт систем с естественной (гравитационной) циркуляцией, для которых требуемое избыточное давление рассчитывается по скорости и степени объёмного расширения нагреваемого теплоносителя.

Потери напора и давления

Расчёт параметров по описанным выше соотношениям был бы достаточен для идеальных моделей. В реальной жизни и объёмный поток, и скорость теплоносителя всегда будут отличаться от расчётных в разных точках системы. Причина тому — гидродинамическое сопротивление движению теплоносителя. Оно обусловлено рядом факторов:

- Силами трения теплоносителя о стенки труб.

- Местными сопротивлениями протоку, образуемыми фитингами, кранами, фильтрами, термостатирующими клапанами и прочей арматурой.

- Наличием разветвлений присоединительного и ответвительного типов.

- Турбулентными завихрениями на поворотах, сужениях, расширениях и т. д.

Задача нахождения падения давления и скорости на разных участках системы по праву считается наиболее сложной, она лежит в области расчётов гидродинамических сред. Так, силы трения жидкости о внутренние поверхности трубы описываются логарифмической функцией, учитывающей шероховатость материала и кинематическую вязкость. С расчётами турбулентных завихрений всё ещё сложнее: малейшее изменение профиля и формы канала делает каждую отдельно взятую ситуацию уникальной. Для облегчения расчётов вводится два опорных коэффициента:

- Кvs — характеризующий пропускную способность труб, радиаторов, разделителей и прочих участков, приближенных к линейным.

- Кмс — определяющий местные сопротивления в различной арматуре.

Эти коэффициенты указываются производителями труб, клапанов, кранов, фильтров для каждого отдельно взятого изделия. Пользоваться коэффициентами достаточно легко: для определения потери напора Кмс умножают на отношение квадрата скорости движения теплоносителя к двойному значению ускорения свободного падения:

Δhмс = Кмс (V 2 /2g) или Δpмс = Кмс (ρV 2 /2)

- Δhмс — потери напора на местных сопротивлениях, м

- Δpмс — потери напора на местных сопротивлениях, Па

- Кмс — коэффициент местного сопротивления

- g — ускорение свободного падения, 9,8 м/с 2

- ρ — плотность теплоносителя, для воды 1000 кг/м 3

Потеря напора на линейных участках представляет собой отношение пропускной способности канала к известному коэффициенту пропускной способности, причём результат деления нужно возвести во вторую степень:

Р = (G/Kvs) 2

- Р — потеря напора, бар

- G — фактический расход теплоносителя, м 3 /час

- Kvs — пропускная способность, м 3 /час

Предварительная балансировка системы

Важнейшей финальной целью гидравлического расчёта системы отопления является вычисление таких значений пропускной способности, при которых в каждую часть каждого контура отопления поступает строго дозированное количество теплоносителя с определённой температурой, чем обеспечивается нормированное выделение тепла на нагревательных приборах. Эта задача лишь на первый взгляд кажется сложной. В действительности балансировка выполняется за счёт регулировочных клапанов, ограничивающих проток. Для каждой модели клапана указывается как коэффициент Kvs для полностью открытого состояния, так и график изменения коэффициента Kv для разной степени открытия регулировочного штока. Изменяя пропускную способность клапанов, которые, как правило, устанавливаются в точках подключения нагревательных приборов, можно добиться искомого распределения теплоносителя, а значит, и количества переносимой им теплоты.

Есть, однако, небольшой нюанс: при изменении пропускной способности в одной точке системы меняется не только фактический расход на рассматриваемом участке. Из-за снижения или увеличения протока в некой степени меняется баланс во всех остальных контурах. Если взять для примера два радиатора с разной тепловой мощностью, соединённых параллельно при встречном движении теплоносителя, то при увеличении пропускной способности прибора, стоящего в цепи первым, второй получит меньше теплоносителя из-за увеличения разницы в гидродинамическом сопротивлении. Напротив, при снижении протока за счёт регулировочного клапана все остальные радиаторы, стоящие по цепочке дальше, получат больший объём теплоносителя автоматически и будут нуждаться в дополнительной калибровке. Для каждого типа разводки действуют свои принципы балансировки.

Программные комплексы для расчётов

Очевидно, что выполнение расчётов вручную оправдано только для малых систем отопления, имеющих максимум один или два контура с 4–5 радиаторами в каждом. Более сложные системы отопления тепловой мощностью свыше 30 кВт требуют комплексного подхода при расчёте гидравлики, что расширяет спектр используемых инструментов далеко за пределы карандаша и листа бумаги.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество программного обеспечения, предоставляемого крупнейшими производителями отопительной техники, такими как Valtec, Danfoss или Herz. В подобных программных комплексах для расчёта поведения гидравлики используется та же методология, которая была описана в нашем обзоре. Сначала в визуальном редакторе моделируется точная копия проектируемой системы отопления, для которой указываются данные о тепловой мощности, типе теплоносителя, протяжённости и высоте перепадов трубопроводов, используемой арматуре, радиаторах и змеевиках тёплого пола. В библиотеке программы имеется широкий спектр гидротехнических устройств и арматуры, для каждого изделия производитель заблаговременно определил рабочие параметры и базовые коэффициенты. При желании можно добавить и сторонние образцы устройств, если для них известен требуемый перечень характеристик.

В финале работы программа даёт возможность определить подходящий условный проход труб, подобрать достаточную подачу и напор циркуляционных насосов. Расчёт завершается балансировкой системы, при этом в ходе симуляции работы гидравлики происходит учёт зависимостей и влияния изменения пропускной способности одного узла системы на все остальные. Практика показывает, что освоение и использование даже платных программных продуктов оказывается дешевле, чем если бы выполнение расчётов поручалось подрядным специалистам.