- Норма или признак серьёзных неполадок? Причины перепада давления в системе отопления

- Нормы перепада давления в системе отопления частного и многоквартирного дома

- Почему скачет давление и когда нет скачков?

- Метод расчёта

- Регулятор для регулировки давления

- Как регулировать показатели

- Причины падения давления и способы их устранения

- Почему растет давление, способы устранения неполадок

- Какие бывают последствия повышенных и пониженных показателей

- Полезное видео

- Важность поддержки перепадов

- Новые системы отопления с повышенной тепловой устойчивостью

Норма или признак серьёзных неполадок? Причины перепада давления в системе отопления

Большинство отопительных систем домохозяйств зависят от показателей напора и температурного режима теплоносителя.

Отопление работает путём прогона нагретой жидкости через трубы и радиаторы, доставляющие тепло по всему дому, благодаря перепаду давления в системе.

Однако, перепад может давать сбой, при котором требуется его корректировка в меньшую или большую стороны. Такая процедура необходима для восстановления эффективности работы и соблюдения безопасности при её эксплуатации.

Нормы перепада давления в системе отопления частного и многоквартирного дома

Стандарты перепада регулируются правилами ГОСТа и СНиПа. Приведённые расчёты документаций обеспечивают полноценную работу всей системы отопительного оборудования, включая объекты:

- одноэтажное строение — 0,1—0,15 МПа или 1—1,5 атмосфер;

- малоэтажное сооружение (максимум три этажа) — 0,2—0,4 МПа или 2—4 атм.;

- многоквартирный дом при средней этажности (5—9 этажей) — 0,5—0,7 МПа или 5—7 атм.;

- высотные многоквартирные дома — до 10 МПа или 10 атм.

Непосредственно сам перепад должен быть 0,2—0,25 Мпа или 2—2,5 атмосферы.

Почему скачет давление и когда нет скачков?

Специальный скачек нужен для того, чтобы теплоноситель не застаивался на одном месте, а постоянно циркулировал между прямым трубопроводом котельной (при подаче) и радиаторами дома (при обратном потоке). Благодаря разнице в 2,5 атмосферы, теплоноситель «бегает» с такой скоростью, которая стабильно поддерживает комфортную температуру.

Если напора недостаточно, отопительные приборы не получают эффективную теплоотдачу от жидкого теплоносителя и в помещении становится холодно.

Метод расчёта

В центральной системе отопления существуют два вида давления:

- опрессовочное: временное, с повышенной нагрузкой, которое создаётся для испытаний системы после ремонтно-монтажных работ или перед отопительным сезоном;

- рабочее: постоянное, при котором система должна превосходно функционировать весь обогревательный период.

Для правильного расчёта перепада давления, нужно учесть разницу между двумя точками отопительного контура: на верхнем этаже и нижнем. Итоговый показатель при функционирующем натиске не должен превышать 10%, а при опрессовочном — 20%.

Обычно, в городском многоэтажном доме, рабочее давление составляет на трубе подачи — 6 атмосфер, а на обратном пути — 4-4,5 атм.

Справка. На показатель напора влияет множество факторов, в т. ч. и засорённость внутренних каналов контуров.

Для частных домов критическим показателем является мощность котла, т. е. тот уровень давления, который агрегат способен выдержать. Обычно, 2—3 атмосфер для одноэтажного дома вполне достаточно.

Регулятор для регулировки давления

Для соблюдения всех мер по безопасному функционированию системы отопления, необходимо постоянно следить за температурой и напором теплоносителя.

Давление контролируется с помощью манометра с трубкой Бурдона. В этом приборе есть эластичная измерительная составляющая, которая, под влиянием сжимающей нагрузки, деформируется определённым способом.

Фото 1. Манометр, установленный в системе отопления. Прибор позволяет измерить показатели давления.

Преобразование изменений отображается на вращательном движении стрелки, показывая на циферблате точное значение в привычных показателях.

Важно! После гидроударов манометры нужно проверять, т. к. последующие показания могут быть завышены.

Манометры устанавливаются на самых критических участках системы:

- на входе и выходе магистрали с теплоносителем (централизованное отопление);

- перед и после отопительного котла (индивидуальное обогревание);

- перед и после циркуляционного насоса (принудительная циркуляция);

- возле фильтров, соответствующих регуляторов и клапанов.

Как регулировать показатели

Для этой процедуры существуют несколько проверенных способов:

- Корректность проектирования, в т. ч. гидравлических расчётов и монтажа трубопроводов:

- подающая магистраль должна быть сверху, а обратная — снизу;

- для стояков нужны трубы 20—25 мм, а для розливов — 50—80 мм;

- трубы для стояков используются и для подводки к приборам отопления.

- Изменение температуры воды. При нагревании теплоноситель расширяется, увеличивая тем самым давление в отопительной системе. К примеру, при 20°С оно может подскочить на 0,13 МПа, а при 70°С — на 0,19 МПа. Поэтому снижение температуры приведёт к соответствующей его регулировке.

- Применение циркуляционных насосов для обеспечения теплом квартир верхних этажей в высотках.

Фото 2. Циркуляционные насосы, установленные в многоэтажном доме. При помощи приборов осуществляется циркуляция теплоносителя по системе отопления.

- Внедрение расширительных бачков. При индивидуальном отоплении, «лишний» объём нагретого теплоносителя будет переходить в ёмкость, а остывший — возвращаться в систему, сохраняя стабильность напора.

- Использование специальных регуляторов. Такие приборы способны предотвратить завоздушивание системы при резких скачках давления в магистралях. Монтаж производится на байпасной линии насоса или на перемычке, размещённой между двумя трубопроводами — подачи и обратки.

Причины падения давления и способы их устранения

Среди основных причин падения напора отмечаются следующие:

- утечка теплоносителя;

- снижение объёма радиатора при устранении, содержащихся в нём, воздушных масс;

- уменьшение температуры устройства из-за повреждений котельного оборудования;

- неисправность насосной оснастки (с принудительной циркуляцией).

Утечки можно обнаружить визуально, внимательно осмотрев трубы и радиаторы, а также отключив насос. Если статическое (естественное) давление останется на прежнем уровне, то причина будет в насосном оснащении.

При снижении температуры теплоносителя необходимо проверить котёл, а при уменьшении объёма из-за воздуха — просто его восстановить.

Почему растет давление, способы устранения неполадок

В отопительной системе давление поднимается вследствие следующих причин:

- завоздушивание системы;

- чрезмерная засорённость фильтров;

- неисправность соответствующего регулятора или его ошибочная настройка;

- рост объёма теплоносителя из-за неверного функционирования регулирующей автоматики.

Сначала нужно прочистить фильтры и удалить воздушные пробки в системе. Потом проверить работу автоматики, путём отключения подпитки. Затем протестировать регулятор, скорректировав его настройки.

Какие бывают последствия повышенных и пониженных показателей

Последствия неправильного напора могут быть разными — от резкого изменения температуры в помещении (слишком холодно или слишком жарко) до отсутствия воды на самых верхних этажах.

Внимание! Старые котлы без системы термоконтроля могут взорваться!

Что нужно делать для поддержания необходимого перепада давления? Простые рекомендации, изложенные ниже, помогут держать напор постоянно в норме:

- Соблюдение нормативов при проектировании и сборке отопительной системы.

- Принятие в расчёт изменения давления при нестабильности температуры теплоносителя.

- Использование циркуляционных насосов там, где статический напор не обеспечивает нужный перепад.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о наиболее частых причинах изменения давления в отопительной системе.

Важность поддержки перепадов

Перепад давления в отопительной системе является одним из главных её составляющих, без которого о нормальном функционировании не может быть и речи. Поэтому предотвращение поломок при своевременном контроле обеспечит комфорт и бесперебойную работу на долгие годы.

Новые системы отопления с повышенной тепловой устойчивостью

В ранее опубликованной статье [1] рассмотрены технические возможности влияния на тепловую устойчивость вертикальных двухтрубных систем отопления, обусловленную переменной величиной гравитационного давления. В настоящей работе показаны отдельные особенности предложенных новых систем отопления, и еще раз подчеркнуты отличия этих систем от распространенных традиционных систем отопления.

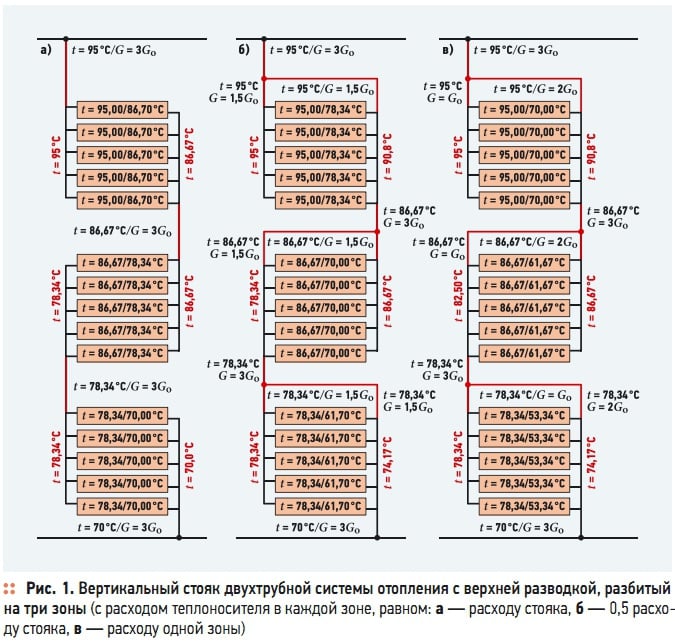

Рис. 1. Вертикальный стояк двухтрубной системы отопления с верхней разводкой, разбитый на три зоны

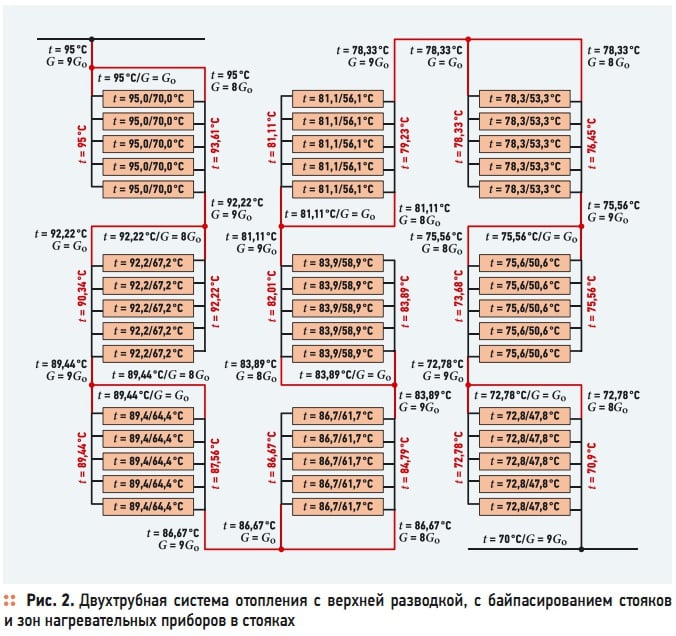

Рис. 2. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой, с байпасированием стояков и зон нагревательных приборов в стояках

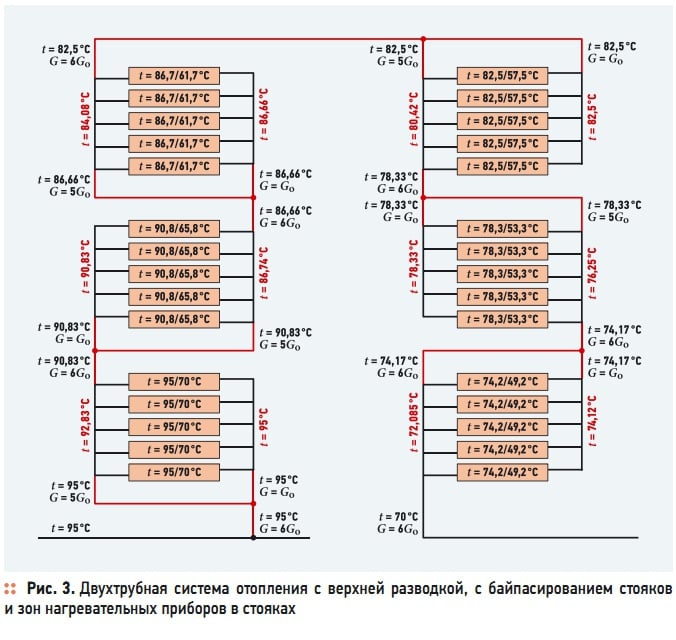

Рис. 3. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой, с байпасированием стояков и зон нагревательных приборов в стояках

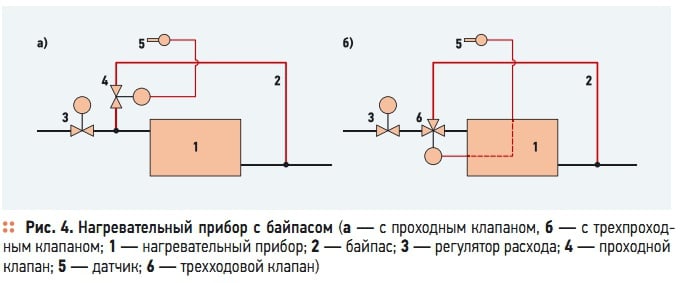

Рис. 4. Нагревательный прибор с байпасом

В ранее опубликованной статье [1] рассмотрены технические возможности влияния на тепловую устойчивость вертикальных двухтрубных систем отопления, обусловленную переменной величиной гравитационного давления. Там же приведены некоторые принципиальные схемы, иллюстрирующие осуществимость таких решений.

В настоящей работе предполагается показать отдельные основные технические особенности предложенных новых систем отопления, позволяющие лучше понять их суть, еще раз подчеркнуть отличия этих систем от распространенных в настоящее время традиционных систем отопления, широко рассматриваемых в учебной и справочной литературе [2, 3]. Основная особенность рассматриваемых систем — это активное регулирование фактора, определяющего тепловую устойчивость вертикальных двухтрубных систем отопления, то есть естественного гравитационного давления.

Как было показано ранее, на величину постоянно меняющегося гравитационного давления можно влиять, в основном, следующими методами: уменьшением разности температур теплоносителей в подающем и обратном трубопроводах вертикального стояка, либо уменьшением высоты, на которой в подающем и обратном трубопроводах вертикального стояка наблюдается разность температур теплоносителя.

В последнем случае подразумевается изменение высоты, на которой наблюдается наибольшая разность температур теплоносителя в стояках (ограничение этажности зданий). Используя указанные методы влияния на величину гравитационного давления, а, следовательно, на тепловую устойчивость системы отопления, автором предложены конструктивные решения двухтрубных вертикальных систем отопления [1].

В этой публикации, в основном, уделяется внимание физической стороне изменения гравитационного давления. Автор попытается дать некоторые технические рекомендации по проектированию новых систем, провести первую их классификацию. Однако, прежде чем перейти непосредственно к изложению содержания, для лучшего восприятия существа вопроса ознакомимся с некоторыми положениями, используемыми автором, и в дальнейшем позволяющими понять сущность предлагаемых решений.

Необходимо в первую очередь отказаться от сложившегося традиционного представления, согласно которому: температура теплоносителя, выходящего из нагревательных приборов, соответствует температуре теплоносителя в обратном трубопроводе стояка; температура теплоносителя на выходе из нагревательного прибора может быть любой, но не выше температуры теплоносителя в трубопроводе подающего стояка.

И в тоже время необходимо принять следующие утверждения: температура теплоносителя в трубопроводе обратного стояка может быть любой, обусловленной смесью теплоносителя, протекающего по стояку и выходящего из нагревательных приборов; температура теплоносителя в трубопроводе обратного стояка может корректироваться любым методом, включая подмешивание теплоносителя из подающего трубопровода; перепад температур теплоносителя в нагревательных приборах может отличаться от перепада температур теплоносителя на входе в подающий и выходе из обратного трубопроводов стояка, и, соответственно, из подающего, и на входе в обратные магистральные трубопроводы.

Примем следующую терминологию: элементарный стояк — стояк в том виде, как его принято обозначать в существующих системах отопления; зонированный стояк — это элементарный стояк, нагревательные приборы которого разбиты на зоны (группы), с использованием частичного их байпасирования; групповой стояк — это несколько (группа) элементарных или зонированных стояков, соединенных последовательно по теплоносителю.

Наиболее подходящими для новых систем являются системы со стояками с попутным движением теплоносителя. Это обусловлено тем, что стояки с тупиковым движением теплоносителя, во-первых, не позволяют конструктивно разбить стояк на несколько зон и обеспечить промежуточный подогрев обратного теплоносителя перед зоной. Кроме того, как было показано в работе [1], этим стоякам характерны повышенные гидравлические сопротивления, что при их горизонтальном соединении нескольких элементарных стояков в один групповой стояк новой системы вызывает нежелательное увеличение гидравлического сопротивления всей системы отопления.

Следует отметить, что при использовании данных стояков все подающие и обратные трубопроводы стояков имеют повышенный диаметр. Их можно рекомендовать только при горизонтальном соединении нескольких вертикальных стояков в зданиях умеренной высоты. Стояки с попутным движением теплоносителя, сами по себе, имеют меньшее гидросопротивление. Конструктивно эти стояки можно разбить на зоны, каждая из которых характеризуется своим температурным режимом теплоносителя и достаточно легко конструктивно обеспечивать его (создать зонированный стояк).

Кроме того, этот тип стояка, в отличие от тупикового, позволяет уменьшить диаметры подающего трубопровода стояка. Обратный трубопровод стояка будет несколько большего диаметра. На рис. 1, 2 и 3 для примера представлены варианты схем осуществления новых систем отопления с байпасированием. Здесь и далее при указании на схемах температурных и расходных характеристик принималось, что все нагревательные приборы стояка одной и той же мощности, а, следовательно, зоны и тепловая мощность всех элементарных стояков одинакова.

Здесь G — расход теплоносителя на рассматриваемом участке, а Go — расход теплоносителя, определенный по суммарной тепловой мощности нагревательных приборов зоны для принятых температур теплоносителя в подающем и обратном магистральных трубопроводах системы отопления. В нагревательных приборах показаны температуры теплоносителя на входе и выходе из него.

Черным обозначены начальные и конечные температуры на соответствующих участках трубопровода. Красным определены средние значения температуры теплоносителя на соответствующем участке трубопровода зоны (стояка). На рис. 1 приведены схемы зонированных стояков. Расчетный перепад температур — 25 °C. Потребный расход теплоносителя на стояк G = Qст/25, а на зону — Go = G/3, но по схеме А мы весь потребный для стояка расход теплоносителя G пропускаем последовательно через нагревательные приборы каждой зоны.

еплоноситель в рассматриваемой системе при оговоренных выше условиях в нагревательных приборах охлаждается на 25/3 = 8,33 °C, однако температура теплоносителя на входе в нагревательные приборы каждой зоны будет различной. В принципе, данная схема по своей природе похожа на случай, когда мы в традиционной системе увеличиваем расход теплоносителя для уменьшения влияния естественного гравитационного давления, однако в рассматриваемом варианте такой же эффект достигается при стандартном расходе и перепаде температур теплоносителя.

В схеме В используется эффект байпасирования каждой зоны. Здесь в каждую зону нагревательных приборов подается стандартный расход теплоносителя, а два стандартных расхода теплоносителя байпасируют эту зону по обратной. Перепад температур теплоносителя в нагревательных приборах принят для всех температур в подающей одинаковым и равным 25 °C. Температура теплоносителя на входе в нагревательные приборы для разных зон будет различной.

Температуры, помеченные красным, так же как и в предыдущем случае отображают среднюю температуру теплоносителя на этом участке трубопровода рассматриваемой зоны. Поскольку температура теплоносителя в обратном трубопроводе после каждого нагревательного прибора изменяется, то, как видно, влияние температурной разности теплоносителей в вертикальных трубопроводах уменьшается в два раза.

По сравнению со схемой А, в рассматриваемой схеме подающие трубопроводы всех зон обусловливаются стандартными расходами теплоносителя и стандартной разностью температур теплоносителя 25 °C. В схеме Б иллюстрируется техническая возможность варьировать расходными и температурными параметрами в зонированных стояках. Так, в схеме Б принято по подающему трубопроводу каждой зоны пропускать уже не стандартный расход теплоносителя, а удвоенный.

Остальной расход (разность между стандартным расходом по всему стояку, и расходом, поданным в подающий трубопровод зоны) байпасируется. Температурная разность теплоносителя в нагревательных приборах будет определяться по установленному расходу теплоносителя, поступающего непосредственно в нагревательный прибор. Если отвлечься от ограничений, принятых выше, можно сказать, что зоны в стояках могут содержать разное количество нагревательных приборов, разной тепловой мощности и степени использования температурного потенциала теплоносителя (разности температур теплоносителя в нагревательных приборах).

Все, что сказано относительно температурных и расходных особенностей зонированных стояков, можно распространить и на температурные и расходные особенности групповых стояков, ассоциируя элементарные или зонированные стояки с зонами зонированных стояков. На рис. 2 и 3 приведены схемы двухтрубных систем отопления с байпасированием стояков и зон стояков. Двухтрубные системы отопления чаще всего конструктивно образуются, как правило, вертикальными стояками, размещенными между подающими и обратными магистральными трубопроводами. Магистральные трубопроводы могут располагаться по отношению к стоякам как по одну, так и по разные стороны.

Если это обстоятельство мало сказывается на структурной схеме традиционных систем, то совсем другое дело — для новых систем с повышенной тепловой устойчивостью. При необходимости расположения магистральных трубопроводов по одну сторону тупиковые элементарные стояки следует объединять в групповые стояки в новой системе, как с четным, так и нечетным количеством элементарных стояков.

В тоже время, элементарные стояки с попутным движением теплоносителя следует объединять в групповые стояки для новой системы только с четным количеством элементарных стояков, независимо от количества зон в элементарных стояках. При расположении магистральных трубопроводов по разные стороны тупиковые стояки следует объединять в групповые стояки новой системы с четным количеством элементарных стояков.

Стояки с попутным движением теплоносителя, независимо от количества зон в элементарных стояках, следует объединять в групповые стояки новой системы с нечетным количеством элементарных стояков. На рис. 2 и 3 показано, что групповые стояки образованы последовательным соединением единичных элементарных стояков, с одинаковым количеством зон по одному, однако возможна организация последовательного соединения одновременно по нескольку элементарных стояков (например, двух, трех и т.п.). Не исключается применение стояков различной высоты и с различным количеством зон. В последнем случае желательно, чтобы изменение высоты стояков согласовывалось с количеством зон элементарных стояков.

Отметим некоторые особенности подхода к автоматическому регулированию двухтрубных систем отопления с байпасированием. Поскольку характер влияния естественного гидравлического давления в новых системах, в основном, оценивается на стадии проектирования (выбора количеств зон в стояках и элементарных стояков, объединяемых в групповые стояки) и может быть незначительным, то поддержание постоянства расхода теплоносителя в групповом стояке при качественной системе обеспечения температуры подающего теплоносителя во всей системе может оказаться достаточным.

В пределах любого элементарного стояка (вернее, зоны стояка), образующего групповой стояк, изменение расхода теплоносителя через нагревательные приборы, расположенных на верхних и нижних этажах при изменении естественного гидравлического давления может оказаться меньше изменения, обусловленного дискретностью диаметров трубопроводов, подобранных при гидравлическом расчете.

Для распространенных в настоящее время двухтрубных систем поддержание постоянства расхода теплоносителя в стояке не исключает ощутимого изменения количеств теплоносителя, поступающего на разных этажах в нагревательные приборы при годовом изменении его температуры [1, 5]. Используя возможность целенаправленного изменения количеств теплоносителя, поступающего в нагревательный прибор, проиллюстрированную на рис. 1б, представляется реальным обеспечить постоянство расходов теплоносителя у каждого потребителя.

Это предопределяет создание систем с гарантированным постоянным распределением теплоносителя, независимо от характера возмущения от естественного гравитационного давления или от трудностей гидравлической увязки циркуляционных колец. Дело в том, что указанный технический прием позволяет подобрать такой режим работы нагревательных приборов, при котором расход теплоносителя в подводящих к ним трубопроводах будет соответствовать регламентируемому диапазону работоспособности регулирующего устройства.

Существующие системы [5] обеспечить это не в состоянии. Но здесь мы вступаем в противоречие с существующим регулирующим оборудованием — клапанами и терморегуляторами. Рекламируемые качественные характеристики этого оборудования следует рассмотреть самостоятельно, но здесь важно то, что регулирование теплоотдачи нагревательных приборов они осуществляют изменением количества проходящего теплоносителя.

Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, мы вынуждены стабилизировать расход теплоносителя через нагревательный прибор, а с другой — его изменять. На данном техническом уровне устранить эти противоречия можно, оборудовав нагревательные приборы обводными трубопроводами с регулирующими клапанами (рис. 4). Это можно обеспечить отдельным трубопроводом или специально предусмотренным в нагревательном приборе канале.

Последнее предпочтительнее, поскольку в настоящее время нагревательные приборы поставляются с регулирующими клапанами. При применении трехпроходных клапанов имеется следующая картина: с понижением регулируемой температуры увеличивается пропуск теплоносителя через нагревательный прибор; а с повышением регулируемой температуры увеличивается количество теплоносителя, поступающего в обвод нагревательного прибора.

Если используются проходные клапаны на байпасе, то, соответственно, при понижении регулируемой температуры обвод уменьшается, а при повышении регулируемой температуры он увеличивается. Учитывая наблюдаемую тенденцию в развитии систем отопления [4] — переход от вертикальных стояковых систем к горизонтальным системам, изображенные на рисунках нагревательные приборы можно трактовать как систему горизонтальной разводки, а вертикальные стояки — как вертикальные разводящие магистральные трубопроводы.

Все изложенное выше, в основном, рассматривалось для двухтрубных систем отопления. Обратимся вновь к рис. 1а. При образовании в данном стояке зоны из одного нагревательного прибора стояк превращается во всем известный проточный стояк однотрубной системы отопления. Аналогичная трансформация стояков (рис. 1б–в) вырождаются в однотрубные системы с замыкающими участками (температурные и расходные характеристики, указанные на рисунке, во внимание не принимать).

В отличие от распространенных однотрубных систем, системы по схемам рис. 1б–в отличаются тем, что количество теплоносителя, поступающего в нагревательные приборы, обусловливается не количеством естественно затекающего теплоносителя, а определяется теплотехническим и гидравлическими расчетами (правда, в некоторых случаях, возможно использовать эффект естественного затекания). Это позволяет охлаждать теплоноситель в нагревательном приборе на любую выбранную проектировщиком разность температур.

Не исключается, если это технически возможно, использовать эффект затекания. При необходимости автоматического регулирования температуры воздуха в обслуживаемом помещении изменением количества протекающего через прибор теплоносителя могут использоваться схемы рис. 4. В этом случае, вероятно, появится помимо основного замыкающего участка и второй участок — байпасный трубопровод 2 (рис. 4). Последовательное соединение в групповые стояки элементарных известных и новых однотрубных стояков способно обеспечить, как и в двухтрубных системах, повышенную тепловую стабильность однотрубной системы отопления.

Описанные выше приемы повышения тепловой стабильности систем отопления из-за постоянно меняющегося естественного гравитационного давления ставят на повестку дня вопрос об устранении гидравлической невязки циркуляционных колец, обусловленной дискретностью диаметров трубопроводов. Избежать этого можно, стабилизировав общий расход теплоносителя по стояку (зоне), и определением действительных расходов теплоносителя по нагревательным приборам с учетом гидравлического (расчетного) сопротивления циркуляционного кольца через данный прибор.

Все изложенное выше дает полное основание считать, что, отказавшись от некоторых сложившихся традиционных технических решений и приемов, используя эффект воздействия на температуру теплоносителя в обратном трубопроводе, описанные новые конструктивные решения систем отопления позволяют обеспечить заданную тепловую и гидравлическую устойчивость. Наличие данных технических решения позволяет ввести в нормативную и справочную литературу величины допустимой тепловой и гидравлической устойчивости.